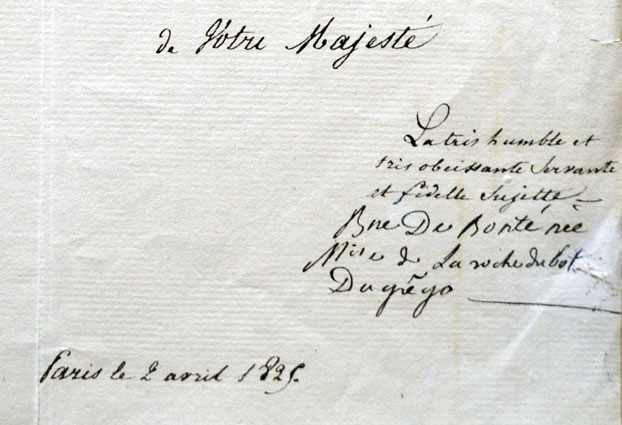

Louise du BOT du GREGO

vicomtesse de Pontbellanger 1787-1796

baronne Bonté 1797-1826

La légende bretonne en a fait une de ces mortes récalcitrantes aux plus savantes conjutations

Louise du Bot du Grégo et les armoiries de sa famille

-cette miniature non légendée ni signée, est appairée à une autre que l'on sait représenter le vicomte de Pontbellanger, ce qui permet de penser qu'il s'agit de Louise-

Je ne sais si la beauté, unanimement constatée, de Louise du Bot du Grégo, répondrait aujourd'hui au type convenu de la beauté féminine !

Dernière mise à jour : 20 mars 2023

Pour en savoir plus, lire mon livre "Louise du Bot du Grégo, chouanne, amoureuse, intrigante"

Peu de personnes ont réussi aussi bien que Louise du Bot du Grégo à faire l'unanimité contre elles. Les récits de cette période de l'Histoire sont généralement considérés très partiaux

mais néanmoins, comme le fait remarquer l'écrivain Joseph Rouillé (1921-2013), deux historiens, Chassain le républicain et Crétineau-Jolly le royaliste, l'ont jugée très sévèrement et sur bien des

points leurs témoignages concordent absolument.

Si on devait résumer ce que l'Histoire retient d'elle, on pourrait dire que son unique motivation fut de conserver ses biens et sa fortune et qu'elle usa de toutes les intrigues pour y parvenir ; que

coquette et spirituelle, jolie et aventureuse, elle fut la maîtresse entre autres de Hoche et de Charette ; qu'elle fut une amazone ayant commandé un corps de cavalerie chouans et sabré les Bleus

en maintes rencontres avant de trahir son camp en devenant l'espionne

des Bleus ; qu'elle est responsable du désastre de Quiberon, que son mari est mort sur sa dénonciation, que Tinténiac a été tué dans son piège à Coëlogon, que Charette a échappé de peu au même sort

à la Bruffière ; qu'elle menait joyeuse vie à une époque où tant de gens doivent se priver et se cacher ; qu'à peine veuve la Royaliste s'est remariée

avec un colonel Républicain, etc. Mais qu'en sait-on exactement ?

Louise fut enterrée dans la chapelle Saint-Hubert du château de Trévarez, aux côtés de son père, dans un riche tombeau que fit ériger son mari. Quand le château changea de propriétaires son

tombeau fut transferé au cimetière de Saint-Goazec avec ceux de son second mari et

de son père. On pouvait voir sa tombe qui n'était pas entretenue et disparaîssait sous les mauvaises herbes. Les finistériens ont créé une légende : Louise du Grégo errerait

toujours dans la lande pour expier ses trahisons. On dit que son corps a été déterré en 1845, et exorcisé à feu par un prêtre assisté de quelques fils de chouans.

Quoiqu'il en soit, seules les tombes du général Bonté et du marquis du Grégo sont aujourd'hui toujours existentes.

On qualifie souvent Louise de marquise du Grégo. Ceci est une aberration pour deux raisons. La première

est qu'elle n'était pas marquise, les titres ne se transmettant pas aux filles. La seconde parceque

le marquisat était attaché à la terre de La Roche-Helgomarch et non pas à celle du Grégo.

On peut même se demander si son père était lui-même marquis, ayant reçu ce marquisat de la Roche

par héritage

de sa grand-mère Marie-Aude du Chastel, épouse Huchet de la Bédoyère,

qui le tenait elle-même de sa tante de Kernezné. Il aurait fallu que le père de Louise obtienne de nouvelles

patentes, pour s'intituler marquis, faute de quoi il n'était que seigneur du marquisat de la Roche. Nous ignorons s'il entreprit cette démarche.

Sur le marquisat de La Roche,

voir

ici.

La famille du Bot, très ancienne en Bretagne, comptait quatre branches principales. Louise était de celle des seigneurs de Kerbot en Sarzeau, ramage de celle des seigneurs de

la Ville Pelote à Guegon, dont ils brisèrent les armes d'un chevron d'or.

Jean du Bot,

qui était archer de la garde du duc de Bretagne en 1477, fit bâtir

le manoir de ce nom (Ker Bot), conservé par la famille jusqu'à son rachat et sa reconstruction par la famille de Gouvello peu avant la Révolution.

André du Bot, seigneur de Kerbot hérita

de la seigneurie du Grégo en Surzur, après un long procès

qui se termina en 1594. Ses descendants étaient qualifiés seigneurs de Kerbot et du Grégo jusqu'à ce qu'ils se séparent de Kerbot et portent le nom du Bot du Grégo. En 1767

le père de Louise hérite, du chef de son épouse, du marquisat de

la Roche, etc., et est depuis qualifié marquis du Grégo. Louise signait ses lettres marquise de La Roche du Bot du Grégo, suivi du titre de son mari. Voulant sans doute ne pas salir les noms de ses maris, l'Histoire la retient sous son nom de jeune fille, à savoir la marquise du Grégo.

Principales places citées dans le récit

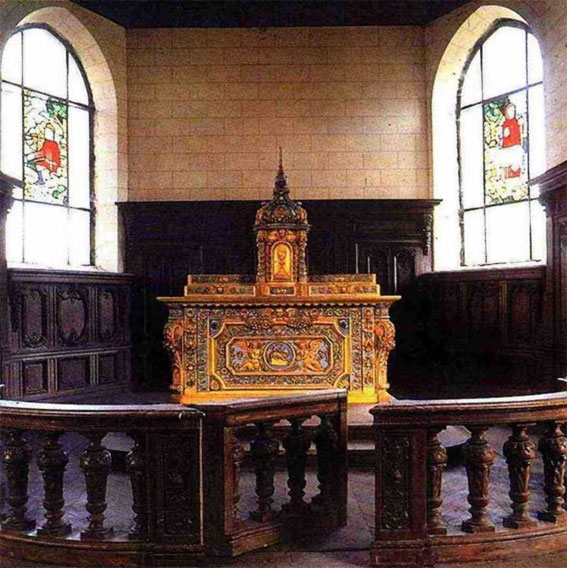

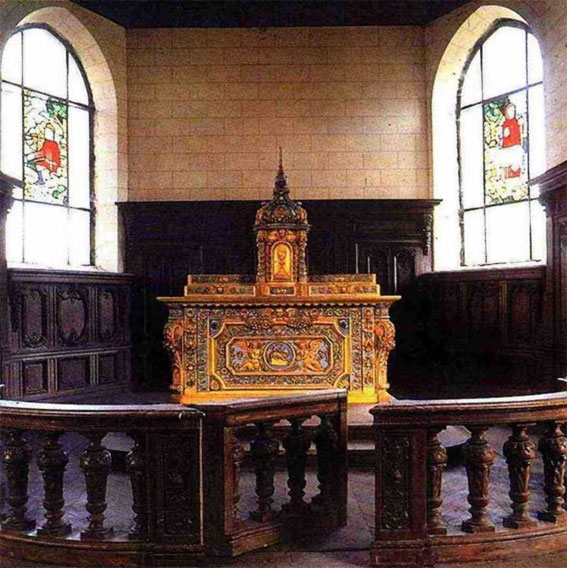

Louise Exupère Françoise Charlotte du Bot du Grégo est née le 27 août 1770 à Trévarez, siège de la baronnie de Laz (Finistère) et a été baptisée le 2 septembre suivant en la chapelle

Saint-Hubert, construite en 1699, à côté du manoir, par Luc de Kernezne et Anne de Robien, son épouse. A cette époque Trévarez n'était qu'un manoir, important relai de chasse au loup,

l'actuel château ne datant que de la fin du XIXe siècle (

voir ici).

Sur son

acte de baptême elle est dite fille de

haut et puissant seigneur messire Charles François Jules du Bot du Grégo, marquis de La Roche et de Coatmoal, baron de Laz, comte de Gourmois, vicomte du Gurru, seigneur des

chatelenies de Kuzas, Languedoas, Penmanec'h, Trévaré, Krénan, Lemerdy, Bottequineau, Le Grégo, Sallé, Kersapé, Kerglas, Ker Dualic, Bray, Brouillade, Le Vau de Guy (Vau de Quip),

la Ribaudière, et autres lieux, et de haute et puissante dame Jeanne Françoise Vincente Thomas de La Caunelaye, son épouse.

Son parrain est haut et puissant messire François Gabriel Marie, chevalier, seigneur comte de La Fruglaye, chef des nom et armes du dit nom, seigneur de Kervert, Kerobezan, Kerézec,

etc., et sa marraine est sa tante, haute et puissante dame Charlotte Julie Marie Thérèse du Bot du Grégo,

épouse de haut et puissant seigneur messire Jean Marie de

Tréouret, comte de Kerstrat, seigneur de Treouret, etc., oncle du chevalier de Tinténiac dont on sera amené à parler plus loin...

La chapelle Saint-Hubert

Son père, ancien officier de dragons, avait été page de la petite écurie. C'était un

homme de son temps, franc-maçon, bibliophile et endetté, belle façon d'exprimer

qu'il était un de ces gentilshommes instruits, mais jouisseur et insouciant. Pour mener son train de vie, il avait dès 1771 hypothéqué une partie de ses terres et fait de nombreux

emprunts, compromettant ainsi sa grosse fortune terrienne.

Dans son ouvrage

Le Vaudequip, lieu de mémoire, l'historien local Georges Le Cler raconte : «

Le caractère fantasque de Charles, sa manière désinvolte de se conduire,

ses dépenses inconsidérées pèsent sur la vie intime du couple. Jeanne-Vincente se sent délaissée, trahie.

Il délaissa de plus en plus sa femme pour courir la prétentaine, de château en château. L'épouse, ainsi abandonnée, ne trouvant suffisante la compagnie de sa petite Louise,

se consola rapidement dans les bras du régisseur, Yves le Moigno, de Saint-Jacut.

Il arriva ce qui devait arriver : la rupture. Jeanne du Bot écrivit un mémoire relatant ses infortunes : Charles y est dépeint sous un jour peu favorable : jaloux et despote.

Il est certain que le marquis du Grégo n'était pas un modèle de vertu, mais sa femme valait-elle beaucoup mieux ? Je ne le pense pas. Le mémoire de Jeanne n'est qu'un plaidoyer

"pro domo sua" qui n'a d'ailleurs trompé personne. » Il vivait beaucoup à Trévarez, ce qui ne laisse d'étonner

pour un érudit épris de relations intellectuelles, plus faciles près d'une capitale comme Vannes ; mais retiré au

fond des bois, il avait tout loisir de jouir de sa bibliothèque qui s'y trouvait. Il avait d'ailleurs eu le projet, en

1776, de remplacer les vieux bâtiments composant le manoir par un château moderne. Il s'était pour cela

adressé à un ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Joachim Besnard, qui écrivait à un ami : «

J'ai été vingt

jours dans la forêt de Laz, et je suis retourné à Trévaré chez monsieur du Grégo, pour faire des projets d'un château de vingt trois

toises trois pieds de façade. » Ce projet resta à l'état de projet !

Louise a huit ans lorsque la séparation de ses parents est prononcée, le 14 mai 1778. Désormais ils vont chercher toutes les occasions de se nuire à

travers le règlement des affaires litigieuses les concernant, embrouillamini de droits, de procès-verbaux d'origine, d'actes de propriété, etc.

Son père s'enfonce de plus en plus dans une vie désordonnée et moins de deux ans après son divorce une de ses domestiques, Thérèse Mahuas, lui donne un fils illégitime qu'il fit appeler François Durocher

et qu'il confie à Jean-François Autissier,

instituteur public à Vannes (père du célèbre miniaturiste) et plus tard à Pierre-Simon Moraquini, auxquels il versait une pension. Mais ce grave manquement à l'honneur le déconsidère

auprès de la noblesse vannetaise (sur le marquis du Grégo,

voir ici).

C'est dans cette ambiance que grandit Louise : aucun lien familial solide, désaccord permanent et

inconduite scandaleuse de ses parents ; ceci ne fût sûrement pas sans

influence sur la suite.

Toute la noblesse bretonne est présente à son mariage dans la chapelle du manoir de

Trévarez, le 22 mai 1787, avec Antoine Henry d'Amphernet de Pontbellanger, alors capitaine au régiment de Royal-Lorraine Cavalerie,

que l'Histoire retient sous le nom de

vicomte de Pontbellanger (

voir ici).

Selon François Menez (

La Dépêche de Brest, 27 novembre 1930,

ici) c'est le comte d'Artois qui lui fit épouser Antoine-Henry, qui était son aide de camp et son protégé.

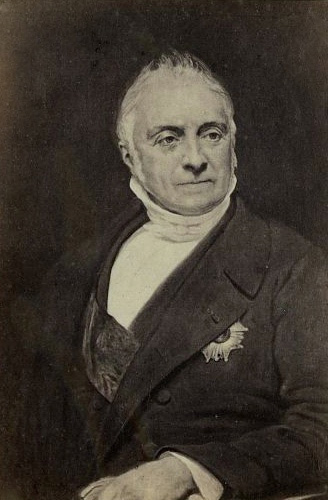

Le vicomte de Pontbellanger

portant autour de la taille l'écharpe blanche distinguant les chefs militaires chouans et vendéens

Le mari avait reçu le 8 mai le consentement de son père

haut et puissant seigneur Messire Michel-Antoine d'Amphernet, chevalier, baron de Pontbellanger, chef de nom et armes

, ainsi que celui du commandant du régiment de Royal-Lorraine, alors cantonné à Vitry-le-François, dans l'est de la France.

Les termes du mariage unissant un cadet de Normandie sans fortune, dont toute l'importance venait de son antique noblesse et l'héritière d'une des plus grosses fortunes de Bretagne

avaient été consignés dans le contrat fait et passé à l'égard de leurs Majestés et de la famille royale, le 29 avril à Versailles, et à l'égard des parties contractantes le

30 avril en l'hôtel du marquis de Chabanais à Paris, et le même jour à l'égard des parents et amis en leurs hôtels.

Louise-Perrine d'Amphernet de Pontbellanger, épouse de Claude Théophile Gilbert Jean-Baptiste Colbert, marquis de Chabanais et de Saint-Pouange, en sa qualité de fondée de la procuration du baron (son frère) et de la baronne de Pontbellanger, constituait en dot au futur époux les seigneuries de Bures-les-Monts (limitrophe de Pontbellanger) et de Bertot,

en Normandie. Ces seigneuries venaient de Jeanne-Magdelaine de Bures, arrière grand-mère du marié, et mère, par un second mariage, de Georges-Michel d'Amphernet, également qualifié seigneur de Bures et de Bertot, auteur de la branche bretonne de cette famille.

Le marquis de Chabanais et de Saint-Pouange donnait cinquante mille livres et Madame Ollivier

(Louise de Collardin, cousine germaine du père de l'époux), cent mille livres.

La future épouse, âgée d'à peine 17 ans, recevait quant à elle plusieurs rentes (

voir le contrat de mariage).

Louise Perrine d'Amphernet de Pontbellanger et son mari le marquis de Chabanais

Le 22 novembre 1787, en l'église Saint-Pierre de Vannes, la vicomtesse de Pontbellanger, marraine de Charles Louis Autissier, fils de

Jean François Autissier, maître de pension et Perrine le Fraper, se faisait représenter

au baptème par la sœur de l'enfant. Notons que le parrain était le marquis du Grégo.

Les premières années du mariage furent sans doute heureuses ; le couple s'établit en Bretagne dans les propriétés familiales notamment à Quimper, dans un hôtel particulier

situé rue du collège

(cette rue a porté a porté le nom de rue des Arts de 1792 à 1816, puis de rue du Lyçée).

Ce manoir du XVIe siècle, situé rue du Lyçée, et en cours de réhabilitation, pourrait être l'hôtel des Pontbellanger à Quimper.

C'est là que nait peu après un fils, Charles-Félix, baptisé le lendemain 10 avril

1788 en l'église cathédrale Saint-Corentin.

Son parrain est le marquis du Grégo, son grand-père, et sa marraine Louise de Collardin, dame de Bretonville,

veuve de Ferdinand-Charles Ollivier, grand maître honoraire des eaux et forêts de France au département de Caen, sa tante paternelle déjà présente au mariage de ses parents

(

voir l'acte de baptême). Une fille naquit 2 ans plus tard et mourut à 5 mois ;

elle fut inhumée le 25

septembre 1790 dans la chapelle de Bogé de l'église d'Allaire, étant "décédée le jour précédent au château de Vaudequy chez sa grand-mère" (source Georges Le Cler, acte non trouvé).

Plusieurs documents indiquent que le marquis du Grégo était à Jersey avec sa petite fille âgée de 6 ans en 1798, donc née en 1792. Serait-ce un troisième enfant du couple ?

Se référant à l'arrêt du 21 août 1786 rendu en faveur de son cousin Eléonore-Constant d'Amphernet, fils du Georges-Michel déjà cité, établi en Bretagne à l'occasion de son second mariage,

Antoine-Henri demande à être

maintenu dans la qualité Noble et issu d'ancienne extraction et dans la qualité de chevalier, avec

le droit d'avoir entrée, séance et voix délibérative aux Etats de la province de Bretagne dans l'ordre de la noblesse, et qu'il continuera au surplus de jouir de tous les autres droits, franchises, privilèges, exemptions et immunités attribués aux Nobles

de cette province et que son nom sera inscrit au catalogue des nobles de l'évêché de Quimper.

Par contrat notarié du 23 mai 1788, Charles du Bot, "pressé par ses créanciers, fut obligé de faire démission de ses biens entre les mains des sieur et dame Pont-Bellanger,

à condition de payer ses dettes énormes" (Journal du Palais, volume 12). Cette même année, le comte de La Fruglaye, parrain de Louise, est un des douze députés que la noblesse de

Bretagne envoie à Versailles (ils seront tous embastillés !).

Avec trois de ses cousins et avec son beau-père, Antoine-Henri signe

la protestation de l'ordre de la noblesse de Bretagne adressée au Roi de Rennes le 10 janvier 1789 par le comte de Boisgelin, à propos des atteintes faites aux libertés bretonnes.

Le 24 janvier le Roi adresse une Lettre de convocation des Etats Généraux de Versailles.

La noblesse du bailliage de Caen avec ses quatre bailliages secondaires (Thorigny, Bayeux, Vire et Falaise) doit

élire 3 députés. Antoine-Henri inscrit sur le rôle des impositions pour ses seigneuries de Bures et de Bertot, se fait représenter aux assemblées du bailliage de Thorigny.

Le lendemain, 25 janvier, à Versailles, la marquise de Chabanais présente à Leurs Majestés

la vicomtesse de

Pontbellanger, qui prend tabouret chez la reine (honneurs de la Cour, trois ans après son mari).

Le 8 août, dans un souci d'appaisement suite à la protestation du 10 janvier, Antoine-Henri se rétracte et signe, ainsi que son beau-père, l'acte suivant : «

Nous, gentils hommes bretons de la ville de Vannes, afin de prouver notre dévouement à la cause commune, déclarons regarder l'Assemblée nationale comme légalement constituée

et compétente pour la régénération du royaume, et nous soumettre purement et simplement aux décrets faits et à faire par Elle. Nous rétractons purement et simplement notre

serment fait à Rennes, au mois de janvier dernier. Nous sommes prêts à prêter le serment d'union et de fidélité. »

Le 1er juin 1790 Antoine-Henri était attaché au régiment de cavalerie d'Orléans, en qualité de capitaine réformé [sans emploi mais conservant une partie de ses appointements]

"ainsi qu'il l'était au régiment de Royal Lorraine".

La Révolution vint tout gâcher .

Comme dans beaucoup de villes de province, des citoyens de Vannes se constituèrent en société des

Amis de la Constitution, à l'instar du club des Jacobins de Paris. Ceci se passa le

11 février 1791. Ingérence dans l'administration départementale et tyrannie vis à vis du clegé et de la noblesse étaient leurs principales motivations. Le père de Louise est la première cible

de ces clubistes qui, quatre jours plus tard, le

15 février, accusent "Dubot ci-devant de Grégo" d'avoir en son manoir de Kerglas (

voir ici) nombre de fusils et peut-être de canons

(Revue des questions historiques - Gallica 1902/07 page 531). C'est ainsi que, comme tant d'autres châtelains de Bretagne, il part en émigration.

Certains prétendent que, pendant ce temps, Antoine-Henri et Louise faisaient partie de la

Conjuration bretonne fondée par La Rourie en juin 1791, ou tout du moins de ces groupes d'agitation qui attaquaient les convois des Républicains

dans les forêts du Morbihan et de Cornouailles.

Un attroupement de nobles est dénoncé au château de Trévarez le 29 juin 1791. Officiellement c'est une partie chasse dans la forêt de Laz mais elle est vue comme un acte de contre-révolution et des dragons sont envoyés "à l'effet de dissiper un rassemblement de

ci-devant gentilshommes au château de Trévarez". Le rapport de perquisition évoque le nombre de 40 hommes, armés de fusils à deux coups et de pistolets, avec de plus des femmes habillées

en hommes et

armées. Mais les dits gentilhommes, au nombre de 18 selon les domestiques, avec 5 femmes "dont quelques unes en amazone", s'étaient envolés ...

Parmi les noms cités dans le rapport du commissaire envoyé par le Directoire de Carhaix se trouvent ceux de d'Amphernay (Amphernet, le cousin et procurateur d'Antoine-Henri), Tinténiac, de Kerstrat, Guernisac, Duvergier

(père et fils), etc., quasiment tous membres de la

Conjuration bretonne.

Louise et Antoine-Henri ne sont visiblement pas là.

En décembre 1791 Antoine-Henri annonça à Louise sa décision de rejoindre le comte d'Artois. C'est ainsi qu'on le retrouve à Neuwied (Allemagne),

à quinze kilomètres au nord de Coblence, où est cantonnée la 1ère compagnie noble d'ordonnance dans laquelle

il sert

comme officier supérieur depuis le 15 janvier 1792. Voulait-il emmener femme et enfant avec lui, devaient-ils le rejoindre plus tard ? Plusieurs romanciers ont imaginé la conversation entre Antoine-Henri tentant de convaincre Louise et Louise

se montrant déterminée à rester en Bretagne. Quoi qu'il en soit, Louise s'installe chez sa mère, au château du Grégo.

Le château du Grégo, près de Vannes (

voir ici)

Le 30 mars 1792 l'Assemblée nationale décrète la confiscation des biens des Français émigrés, établis en pays étrangers après le 1er juillet 1789.

En décembre 1793 elle décrète le séquestre des biens des pères et mères dont les enfants sont

émigrés. Pour Louise, il n'est plus question de quitter le pays, si toutefois elle s'était posée, car

si son mari ne possède que deux petites seigneuries en Normandie, son père a

"fait démission de ses biens" à leur profit en 1788 et il faut à tout prix empêcher leur saisie !

Dès lors elle ne pense plus qu'à sauver le patrimoine familial. Il semble qu'elle ait demandé

et obtenu le divorce, chose habituelle en ces temps là pour sauvegarder son patrimoine.

Après le soulèvement de la Vendée contre la Convention en 1793, elle laisse son fils aux bons soins de sa mère,

traverse la Loire et va séjourner au château de Maulévrier (près de Cholet) chez les Colbert-Chabannais, ou Stofflet, le futur général vendéen commandant l'armée catholique et royale d'Anjou et du Haut-Poitou, est garde-chasse.

Le château de Maulevrier (réhabilité en 1895) appartenait alors aux Colbert-Maulévrier,

cousins issus de germains des Colbert-Chabanais

Ils en laissèrent la jouissance à Louise-Perrine d'Amphernet de Pontbellanger,

tante d'Antoine-Henri, veuve du marquis de Chabanais depuis 1789.

Par adjudication du 26 juillet 1794 (8 thermidor an II) Pierre Briand achète la métairie de Kergadiou confisquée sur

l'émigré du Bot du Grégo.

En août suivant, le général Hoche est appelé à la tête des armées de Brest et de Cherbourg pour pacifier la Vendée et la Bretagne et y restera près de 3 ans, jusqu'à sa nomination comme

général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse (23 février 1797).

Il est difficile de trouver un historien qui ne n'affirme pas que Louise fut sa maîtresse pendant ce séjour breton, qu'elle s'était installée à Trévarez pour se rapprocher de son quartier général

(Lesneven), que Hoche s'arrêtait à Trévarez 24 ou 48h quand il le pouvait, etc., mais sans jamais en apporter aucune preuve. Excellent sujet de roman, de nombreux auteurs s'y sont engoufrés. Et le tout fait que l'affaire est entendue !

Deux documents sont cependant cités : celui que le comte de Ferrière, nommé commissaire extraordinaire du Roi à la 13e division militaire

(Rennes) en 1814, avait reçu et communiquait au ministère

de la guerre :

« Maîtresse du général Hoche, Mme du Grégo osait en afficher le portrait dans son sein. Elle portait avec effronterie le costume sanglant qu'on appelait alors "habit à la victime".

Confondue avec les maîtresses de Barras, elle rivalisa avec elles dans cette tenue de prostituée »

et celui que le commissaire de police de Lorient écrivait à son ministre le 17 septembre 1813 : « Après la mort de M. de Pontbellanger, elle suit, dit-on,

un chef vendéen [ce serait Charette] et quelques temps après s'attache au général Hoche. » Mais le premier vient d'une lettre anonyme reçue par le commissaire et

on remarquera le "dit-on" dans le second, qui par ailleurs dit une chose inexacte puisque si attachement il y eut, ce fut avant et non après la mort du mari.

On peut citer également Oges qui, dans un article du Télégramme (1952), écrivait :

« Suivant la mode du temps, elle prisait. Hoche lui avait fait cadeau d'une magnifique tabatière

sur laquelle était peint son portrait en miniature. Elle la conserva même après son second mariage, et ce n'est qu'au cours d'un voyage à Nancy, qu'elle en fit don à une compatriote, Mme Marques, de Vannes. »

La chose est cependant loin d'être impossible. Hoche aime les femmes. Louise est jeune et très belle. Les mœurs et les dangers du temps s'y prêtent bien. Chacun se fera son opinion !

Le général Hoche par Scheffer Ary (Musée de l'Armée)

Par contre, aucun doute n'existe sur le fait qu'elle lui servait d'agent de renseignement, de même que sa mère semble-t'il.

En effet le général écrivait au Directoire le 12 ventôse an IV (2 mars 1796) : « La personne qui m'a si bien

servi depuis trois mois est la fille de la marquise du Grégo [née Thomas de la Caunelaye], dont il est question dans les notes jointes à votre lettre. Quelques services rendus

à propos m'ont gagné sa confiance, et les Royalistes n'ont pas fait un mouvement ou noué une intrigue que je n'en aie été instruit sur-le-champ. Cette petite personne est aujourd'hui

à Paris. Elle va réclamer ses biens, qu'on a sequestrés tandis qu'elle était en Vendée et qu'elle passait pour émigrée. Je désirerais bien qu'on les lui rendit,

tant à cause des services qu'elle a rendus que de ceux qu'elle pourrait rendre par son adresse. Elle m'a averti du voyage de Talhouet Bon-Amour (marquis, beau-frère du chevalier de la

Vieuville ; selon Puysaye, il était courrier secret de la correspondance des agents de Paris avec la Bretagne et ce serait lui, et non le chevalier de Margadel, qui aurait apporté à Tinténiac l'ordre supposé de quitter la côte) dont il est parlé dans les notes, ainsi que de ses projets.

J'en instruisit sur le champ le Comité de salut public, mais cela resta dans l'oubli avec divers autres renseignements que j'avais transmis avant et depuis le 13 vendémiaire. Je vais écrire

à la personne et si Talhouet n'a pas été arrêté, j'indiquerai sa demeure, car il doit en changer souvent. Je suis d'ailleurs sur le point de savoir beaucoup de choses par la même voie :

je vais sur-le-champ expédier un officier de confiance pour faire le reste, et j'aurai l'honneur d'informer le Directoire de ses résultats. »

Lettre du général Hoche au directoire

Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense

B5/36 Correspondances Mars 1796, Armée des Côtes de l'Océan (

en ligne ici)

Dans une longue lettre à Carnot, membre du Directoire, datée du 19 février 1796, Hoche écrivait : « On a trouvé fort mauvais

que je me servisse d'une femme pour faire épier, connaître les démarches des ennemis de la République. » On en a bien sûr tiré la conclusion à charge que la femme en question était Louise.

Mais n'oublions pas ce que disait l'historien Eugène Veuillot (Les guerres de la Vendée et de la Bretagne) : « Le général Hoche organisa un système complet d'espionnage. Des femmes

appartenant à d'anciennes familles devinrent les compagnes de ses désordres et ses espions les plus actifs. Elles lui livrèrent leur honneur et les secrets de leur parti. »

Selon Maurice Serval : C'était là une invite à l'embauchage de la "petite personne", la petite Lise, comme on l'appelait dans la police du Directoire. Ce conseil fut-il suivit et rendit-elle par la suite d'autres services ? Nous n'avons pas trouvé de renseignements précis à cet égard, mais il est certain qu'elle correspondait avec Sotin, ministre de la police, auquel elle se vantait de l'amitié que lui témoignait Barras. Peut-être faisait-elle partie de cette nuée

d'espions qui s'abattit sur Paris à la veille du 18 fructidor (Autour d'un roman de Balzac : les Chouans, 1921).

On remarquera également cet extrait d'un état des notabilités du département du Finistère, rédigé par le préfet

baron de Miollis en 1810 : « Elle a du caractère et a figuré parmi les héroïnes de la Chouannerie. Elle avait épousé en

premières noces M. de Pont-Bellanger qui a joué un rôle parmi les émigrés. Mme Bonté fut l'une des premières du parti que

le général Hoche ramena. »

Mais nous ne pouvons pas ignorer non plus la théorie selon laquelle, si Louise était bien un agent de Hoche, elle était également, comme certains le prétendent, "une honorable correspondante" [en d'autres termes un agent double] de l'abbé Brottier, chef de l'Agence royaliste de Paris

soutenue par le comte de Provence, plus tard Louis XVIII, pour instaurer une monarchie constitutionnelle.

A. Chabal n'écrit-il pas : « Son rôle, jusqu'à la première pacification de l'Ouest (1795) demeure obscur. On sait cependant

qu'elle s'occupait à transmettre la correspondance secrète que les princes entretenaient avec Paris et le Comité royal de Bretagne. »

On sait que l'Agence joua un rôle important auprès des chouans et des vendéens et on lui attribue l'échec du débarquement de Quiberon. Comment expliquer autrement l'audience particulière que

lui accordera Louis XVIII comme nous le verrons plus loin ?

Aux Archives du Morbihan, L260, se trouve ce billet du baron de Cormatin, nommé par Puysaye major général des armées de

Bretagne, expédié du quartier général de Siffré,

près de Rennes, le 18 mai 1795, à Louis de Sol, chef des chouans des environs de Rochefort, Redon et Muzillac, proche de Cadoudal :

« Nous vous serons obligés, mon cher camarade, de laisser revenir le domestique de Mme du Grégo (sans doute la mère de Louise), qui va faire les affaires pour sa maîtresse. Cette dame craint, mais injustement,

que l'on ne retienne son domestique. Je vous envoie des imprimés, qui vous prouvent que je n'oublie rien de ce qui peut vous intéresser. D'ici à peu de

jours, je serai dans le Morbihan. »

Coëtlogon, samedi 18 juillet 1795, mortel guet-apens ...

C'est ainsi que généralement se raconte le récit de la bataille de Coëtlogon au cours de laquelle le chevalier de Tinténiac, commandant l'Armée rouge,

trouva la mort. Et de préciser souvent que l'auteur du get-apens n'est autre que la scélérate marquise du Grégo, maitresse de Hoche, pour le compte duquel

elle a organisé ce piège.

On peut lire, par exemple, sous la plume de Georges Le Cler, qui va même jusqu'à insinuer que Louise à causé l'échec du débarquement de Quiberon, que

« Hoche, le clément Hoche, le sensible Hoche, craignant d'être surpris sur ses arrières, a appelé à son secours la bonne Louise pour créer

cette diversion ... »

La première remarque que l'on peut faire est que Hoche n'a utilisé Louise qu'à partir de Novembre 1795

(lettre au Directoire) soit 4 à 5 mois après cet évènement.

Ensuite, il faut remettre dans le contexte. L'Armée rouge, commandée par Tinténiac, avec Pontbellanger pour second, marche vers Saint-Brieuc. Le 16 juillet il

tente de prendre Josselin, s'empare d'une partie la ville mais ne réussit pas à prendre les points fortifiés. Deux colonnes républicaines sont annoncées, Tinténiac

décide d'évacuer. L'armée se porte vers Coëlogon, à une vingtaine de kilomètres au nord, donc sans se détourner de la route de Saint-Brieuc. Une telle troupe ne passe pas inaperçue

dans ses déplacements, et les colonnes de Hoche, malgré les pertes qu'elles avaient essuyées, ne cessèrent de la suivre, comme le précise Pierre-Marie de Kerigant, dont le père se trouvait dans cette armée,

dans son livre Les Chouans, épisodes des guerres de l'Ouest dans les côtes-du-Nord. A ce stade, les Bleus n'avaient nul besoin des services d'un espion.

Pourquoi Coëtlogon ? Comme l'écrit dans son rapport du 20 juillet le représentant Mathieu au Comité de salut public,

« Coetlogon, ancien château entouré de douves et flanqué de tours, est situé entre deux forêts : les brigands peuvent facilement s'y

retrancher, se recruter et s'approvisionner. »

De plus, nombreux sont ceux qui disent que Tinténiac devait y recevoir des instructions de l'Agence de Paris.

Jean Rohu, un lieutenant de Cadoudal, raconte dans ses Mémoires qu'après l'évacuation de Josselin, :

« Nous marchâmes ensuite vers le château de Coëtlogon, où le général, disait-on, devait recevoir de nouvelles instructions.

, etc. » On notera le "disait-on" !

Que l'armée rouge ait été détournée pour recevoir des ordres de l'Agence royaliste de Paris au château de Coëtlogon, ce n'est pas impossible.

Que Mme et Melle de Guernissac invitent les officier à dîner, pourquoi pas ? Que d'autres dames soient présentes, dans ce cas là c'est fort possible mais

le problème est que chaque auteur en cite des différentes telles MMe Le Gris-Duval, Joséphine de Kercadio, la sœur de Boishardy ...

Louise faisait-elle partie des dames présentes ? On en a aucune certitude. Certains la citent, d'autres non.

Ceux qui la citent ont pour unique but de la

nommer comme l'abominable organisatrice du get-apens dans lequel Tinténiac a trouvé la mort, ou d'écrire un beau roman d'amour sur ses retrouvailles

avec son mari qu'elle

n'avait pas vu depuis longtemps. Faut-il y croire ?

En fait il n'y a eu aucun get-apens !

Connaissant la complexité de la situation, avec les luttes d'influence que se livraient les partisans

du comte d'Artois, ceux du comte de Provence, le comte de Puysaye, l'agence de Paris,

il n'est guère possible de démêler le vrai du faux. Louise était-elle présente ? Si oui, ce ne peut être que sur ordre de l'Agence de Paris, ce qui confirmerait

son appartenance à cette organisation secrète.

A cette époque l'Agence de Paris avait déjà entrepris d'ouvrir des communications directes avec les provinces de l'Ouest, selon l'ordre du régent.

Ainsi écrivit-il une dépêche, datée de Vérone le 1er février

1795, qui fut remise à Charette et une autre, du 8 juillet, dans laquelle il le nommait général de son armée catholique et royale pour lui

confier un titre légal au commandement que vous ne devez jusqu'à présent qu'à votre courage, à vos exploits et à la confiance de mas braves et fidèles

sujets. Entre temps Henri Baude de la Vieuville, colonel commandant la 9e division dite Clos-Poulet, soit Dol et Saint-Malo, avec lequel le vicomte de Pontbellanger

correspondait fréquemment, qui avait reçu l'ordre de l'Agence de ne plus reconnaître Puysaye pour chef, mais d'obéir à Charette, répondait dans une dépêche

du 16 avril 1795 : Obéir à tout ce qui me sera prescrit par Charette, voilà mon devoir ; je ne m'en écarterai pas : le Roi l'ordonne. La paix de La Mabilais est

brisée le 27 mai sur ordre de Hoche, et Charette reprend

les armes le 26 juin.

On se rappelle que la correspondance de Jersey, que dirige le prince Bouillon, et dont faisait partie le vicomte de Pontbellanger, est à la fois un service

de renseignements, un moyen de communication et un service social pour les chouans.

Elle est en liaison à l'intérieur du territoire français avec des lignes de correspondance qui fournissent des abris aux émigrés et aux chouans, et assurent la sécurité des émissaires.

Mais à côté de ces organisations, existaient les "agences", qui recueillaient les renseignements, transmettaient les ordres et consignes du comte de Provence,

régent pour le dauphin emprisonné au Temple, puis roi de France sous le nom de

Louis XVIII après la mort de l'enfant le 8 juin 1795, et en assuraient l'application.

La plus importante, aux ordres directs de Louis XVIII, était l'Agence de Paris, que dirigeait l'abbé Brottier recommandé au régent par le comte d'Antraigues,

qui se qualifiait ministre du régent.

L'agence renseignait la petite cour exilée à Vérone et en recevait les directives. Elle correspondait également avec le comte d'Antraigues, à Venise, la cour de Madrid,

l'agence française de Londres dont les principaux personnages étaient les amis du comte d'Artois, et le comte de Puysaye.

Le plan qui avait été établi pour restaurer la royauté consistait à envahir le royaume à la fois par le Nord-Est (le corps d'émigrés du prince de Condé),

l'Ouest (le comte d'Artois à la tête des Vendéens et des chouans), le Midi (le comte de Provence, régent, entrainant les royalistes de la vallée du Rhône), tout en insurgeant la capitale.

Malheureusement la comte de Provence et l'agence de Paris ne s'entendaient ni avec Londres ni avec Puysaye sur les moyens de réaliser ce plan. Le régent

se méfiait de la Perfide Albion et ne

voulait agir qu'avec ses parents, les Bourbons d'Espagne.

Il n'est donc pas du tout impossible que Louise ait été recrutée par l'Agence dès cette époque. Mais sans doute faut-il se ranger à l'avis des auteurs sérieux, notamment Philippe Roussel [De Cadoudal à Frotté (1967)], qui constatent qu'on ne possède aucune certitude.

Quoiqu'il en soit, pour l'Histoire,

c'est elle la coupable.

Et si tout ceci n'était que pure invention ?

Théodore Muret (Les insurrections de l'Ouest) traite de "roman"

l'intervention des dames de Guernissac, et précise que Tinténiac,

était convaincu que toute diversion précise et directe sur Quiberon était impossible

et qu'on ne

pouvait mieux inquiéter Hoche et le contraindre à lever le siège qu'en attaquant dans

les Côtes-du-Nord.

Dans Les Chouans M. de Kérigant, n'évoque aucune étape galante à Coëtlogon mais raconte une bataille

semblable aux autres : « M. de Tinténiac rejoignit sa division.

Avec cette petite armée, où se trouvait mon père, il attaqua, le 18 juillet 1795, à Coëtlogon, les colonnes de Hoche

qui, malgré les pertes qu'elles avaient essuyées, n'avaient cessé de le suivre. Il leur

infligea une défaite complète ; mais ce vaillant chef royaliste paya ce triomphe de sa vie :

il fut tué au moment où, occupé à faire cesser le combat et à enlever les blessés, il pouvait se croire tout à fait hors de danger.

Ce douloureux évènement se produisit dans une circonstance extraordinaire. Etc. »

Un autre témoignage est celui d'Eric Guyot, qui fait une analyse très précise de l'expédition

de l'Armée rouge, et écrit : « S'il faut en croire Puysaye et, à la suite les auteurs "classiques", trop

souvent recopiés depuis, ce serait pour y recevoir par des dames du pays des dépêches de l'Agence

Royale que Tinténiac se

serait rendu à Coëtlogon, où il aurait effectivement rencontré ces dames ; et ce serait peu après son arrivée, alors qu'il dînait avec son état-major

d'émigrés, que ses troupes auraient été surprises par les Bleus ; mais les officiers chouans, non conviés au repas, auraient heureusement repoussés l'ennemi et Tinténiac aurait été tué

alors qu'à peine sorti de table il se lançait imprudemment à la poursuite des Bleus.

Tout cela est du pur roman. Si on ne peut exclure que Tinténiac eûr reçu quelque

message, il est certain que son itinéraire ne fut significativement influencé par les prétendues instructions de l'Agence.

Par ailleurs les officiers chouans ne furent pas rélégués au bivouac tandis que l'état-major émigré dînait au château.

Outre que c'est somme toute assez invraisemblable, l'allégation est indirectement contredite, d'abord

par le silence de Rohu, pourtant porté à la médisance, ensuite par le témoignage

du jeune officier chouan Chevalier, utilisé par Pontbriand dans ses Mémoires "Ce jeune homme (Chevalier)

reçut des compliments de Tinténiac, qui l'embrassa, et l'invita

à dîner avec lui. La bataille commença un moment après." Au surplus, il résulte du récit de Rohu

que les Chouans ne furent pas surpris pendant leur dîner peu après leur arrivée mais le lendemain

vers deux heures de l'après-midi. Etc. »

Pontbellanger succède à Tinténiac à la tête de l'Armée rouge et poursuit sa marche. A Quintin le 22 juillet il apprend le désastre de Quiberon. Ayant laissé le commandement à Cadoudal, il prend celui de la Basse Bretagne

sous les ordres de Charette. Le 3 août il est grièvement blessé lors de l'attaque du château de Boscenit où il s'est retiré, et est transporté dans une cache près de Médréac. C'est là qu'il trouve la mort

le 4 février 1796. Un certain mystère demeure autour de cette mort et de nombreuses versions, totalement inventées, en ont été données, incluant celle où il aurait été pris et

fusillé suite à la dénonciation de Louise désireuse de s'en débarrasser. Selon Théodore Muret (1808-1866)

« Ceci, du moins, est tout à fait inexact. Madame de Pontbellanger, au contraire, obtint de Hoche un sauf-conduit pour que son mari pût s'embarquer et passer en

Angleterre. Ce fut par Madame de Grégo, sa mère, qu'elle lui envoya ce passeport. M. de Pontbellanger, par un sentiment qui l'honore, refusa une faveur venue de pareille source ;

il déclara sa ferme résolution de rester en Bretagne, et il y périt. » Quant à la version officielle portée sur les registres de Médreac, elle fut "dictée" par son fils qui avait besoin de régler la succession.

La Vendée ne cessait de réclamer un prince pour que les discordes entre chefs cessent, et pour remotiver les volontés défaillantes.

Après le désastre de Quiberon, c'est le comte d'Artois qui conduit à cet effet une tentative d'un second débarquement en Bretagne,

qui eut lieu du 26 août au 21 novembre 1795, pour porter secours à Charette

dont la situation devenait de plus en plus difficile et se mettre à la tête de son armée.

C'est ce qu'on a appelé l'expédition de l'île d'Yeu, à laquelle participa le marquis de Grégo, et qui s'est soldée par un échec puisque

les Anglais ne purent ni livrer des armes à Charette, ni faire débarquer le comte d'Artois.

Hoche mena ensuite campagne contre Charette et Stofflet. Il avait ordonné au général Bonnaire d'en finir avec le premier. Ce général organisa trois colonnes sous

le commandement de Gratien, Travot et Valentin avec ordre de suivre Charette et de le combattre

partout où ils le rencontreraient. Les attaques contre le chef vendéen commençèrent le 4 janvier 1796, mais il leur échappait sans cesse, et cela dura jusqu'au 23 mars quand il se rendit.

Un évènement survint le 15 janvier dans lequel on attribue à Louise un rôle qui ne fut peut-être pas le

sien. Accompagné de chefs chouans ainsi que des amazones Madame

de Montsorbier et Mesdemoiselles de Voyneau, de La Rochette et de Couëtus, Charette fait halte à la Bruffière.

Un de ses lieutenants, Lucas de La Championnière, raconte dans ses Mémoires d'un officier vendéen que arrivés à la Bruffière,

« nous crûmes être sur une terre paisible et nous nous livrâmes avec la plus grande sécurité aux douceurs du repos ; cependant les républicains ne nous

perdaient pas de vue ; pendant la nuit ils vinrent cerner le bourg. Heureusement pour nous, une colonne avança plus vite que les autres, et nous nous sauvâmes du côté opposé,

mais nous retombâmes bientôt dans l'embuscade des deux autres. Jamais déroute n'avais été plus complète ; la cavalerie se sauva en franchissant les fossés et nous marchâmes

toute la journée et une partie de la nuit dans un pays qui nous était inconnu avant de pouvoir nous réunir. »

Le 17 janvier (1796), Hoche écrivait au général Dessain : « Travot a battu Charette d'une

rude manière, avant-hier ; il lui a tué 20 cavaliers, dont un chef ; il lui

a enlevé deux femmes, dont l'une est sa maîtresse.

Si ces deux amazones vous sont amenées, veuillez bien les faire conduire au château de Saumur. » André Collinet précise dans ses Manuscrits :

« dans le nombre des prisonniers il s'est trouvé deux héroïnes qui ont été obligée de se rendre couvertes de blessures, elles combattirent à côté de Charette

leur général, ces deux filles travesties en homme sont jeunes et très jolies, l'une est Mademoiselle de Couëtus, des environs de Machecoul et l'autre Mademoiselle de La Rochette,

de Luçon, qui a eu sa sœur tuée dans l'action, ces deux filles ci-devant nobles ont été conduites couvertes de coups de sabres à l'hôpital de cette ville et mises en une chambre pour être traitées avec soin. »

L'armée de Charette comptait en effet de nombreuses femmes belles, nobles, adroites au tir et excellentes cavalières, qui ne rechignaient pas à faire le coup de feu avec l'ennemi. On les appelait les amazones de Charette. On a prêté à Louise cette qualité, certains

allant jusqu'à prétendre qu'elle était également la maîtresse du chef chouan. De nombreux récits rapportent qu'elle se serait rendue à la rencontre

de Charette et renseigné Hoche de sa présence à la Bruffière.

Il est possible que "les services" mentionnés par Hoche soient en rapport avec

la prise de Charette. Hoche écrivait au Directeur Carnot le 19 février : « On a trouvé fort mauvais

que je me servisse d'une femme [s'agit-il de Louise ?] pour faire épier, connaître les démarches coupables des

ennemis de la République. Un prêtre [le curé de la Rabulletière, un des aumôniers de Charette, qui fut assassiné plus tard] de je ne sais quelle secte a reçu de moi quelques écus pour avoir fait prendre

les munitions de Charette, ... », et le 2 mars, la lettre déjà citée.

Là encore on peut s'interroger, mais on ne peut rien affirmer !

A cette époque Louise était toujours inscrite sur la liste des émigrés du Finistère et du Morbihan.

La veuve de Pontellanger, chef de chouans, avait pourtant exposé qu'abandonnée par son mari,

elle avait cru devoir se cacher

pendant le guerre civile : c'était dans une pétition qu'elle avait fait remettre au representant

Bodin présent à Nantes, lequel la renvoya au district de Vannes, qui en délibéra le 28 août 1795, et

décida le renvoi au département. Celui-ci conclu au rejet avec pour principal motif que

son mari, en ce moment même "se trouve chef de scélérats, qui pillent, égorgent et dévastent ce

malheureux pays." De plus, le certificat de résidence fut déclaré illégal par l'administration

départementale du Morbihan "en ce qu'il ne pourrait servir, dans le cas même où il pourrait

être considéré comme acte authentique et probant, qu'à justifier la résidence en France depuis le commencement de l'insurrection de la Vendée, ce qui

ne remonte qu'à 1793, et non pas, comme l'exige la loi du 28 mars de la même

année, depuis le 9 mars 1792."

Les Administrations du ministère ont donc trouvé qu'elle ne justifiait pas suffisamment de sa

résidence ;

on l'a accusée d'être allée à Jersey, Guernesey et dans les Îles méridionales de l'Angleterre

(voir le rapport du ministre de la police, AN, AF/III/393, dossier 2073)

C'est pourquoi, lors de la séance du 19 thermidor an IV (6 août 1796)

le Directoire décreta qu'il serait sursis pendant six mois à la radiation définitive de la liste des émigrés

de Louise mais que cependant le sequestre sera provisoirement levé, avec restitution et jouissance provisoire de ses biens.

L'arrêté était signé Le Tourneur, Reubell, Revellière-Lépeaux (AN AF/III/393, dossier 2073).

Louise connaissait bien Charette (à gauche) avec lequel elle cousinait, et Stofflet (à droite), qui était garde chasse chez son oncle Colbert-Maulévrier

Voici donc Louise veuve à 26 ans ! Son beau-père Antoine-Michel d'Amphernet de Pontbellanger, demeurant à Pontbellanger, qui avait été admis aux honneurs de la cour sous le titre de marquis d'Amphernet, est nommé tuteur de Charles-Félix.

Il décède peu après et le 9 octobre 1797 un conseil de famille, auquel assiste Louise à Pontbellanger, nomme nouveau tuteur Jean-François Le Forestier, de Thorigny, grand-oncle de l'enfant. Le conseil de famille était constitué de

Pierre-Ambroise et Georges-Michel d'Amphernet, Yves Pierre Léonor Victor Renard, Isaac, Jean-François et Jacques François Leonor Le Forestier,

Nicolas Magon Villehuchet, Guillaume Eon, Corentin Joseph Le Sénechal de Kercado-Molac (marquis de Molac), Louis Céleste Frédéric de Talhouët-Bonamour, Joseph Marie Thérèse de Saint-Jean Latour et René Cyr de Robien.

Le rapport déjà évoqué, envoyé au ministre Savary le 17 septembre 1813 par le commissaire de police de Lorient dit ceci :

« Après la mort de M. de Pontbellanger, elle suit, dit-on, un chef vendéen et quelques temps après s'attache au général Hoche. C'est alors qu'elle fit connaissance de M. Bonté qui était aide de camp du général. Cette dame a joué un certain rôle dans les troubles civils, quelques personnes m'ont même assuré

qu'elle avait commandé la cavalerie des Chouans mais ce fait n'est point avéré. Du reste, elle a la réputation d'avoir beaucoup d'esprit, d'être

femme de caractère et de savoir agir au besoin. Elle est aussi connue par de nombreuses galanteries. Mme Bonté demeure depuis quelques mois au Grégo et

parait s'être jetée dans la dévotion. Il est sûr du moins qu'elle suit tous les offices religieux et qu'on la voit marcher à toutes les processions...

On peut même dire que si elle n'est point sincèrement attachée au gouvernement, elle ne néglige aucune occasion de se montrer telle. J'ai vu dans le Journal administratif

du Finistère, qu'au mois de janvier 1813, elle avait fait don d'une jument pour le service des armées et de soixante pieds d'arbres de construction évalués 1000 à

1200 francs .... »

En février 1797, un an après la mort d'Antoine-Henri, Hoche quitte la Bretagne.

Le 6 aôut suivant, un arrêté du Directoire exécutif sursoit pendant six mois à la radiation de Louise de la liste des émigrés, à charge pour elle

de justifier de sa résidence sur le territoire de la République.

Elle s'active alors pour recueillir des témoignages, et présente un certificat de neuf citoyens de Neuvy-en-Mauges et un autre de cinq habitants de Chemillé, villes du canton

de Sainte Christine (Maine-et-Loire) attestant de sa

résidence dans la commune de Neuvy

du 1er avril 1792 jusqu'à l'époque de la pacification [On notera que se trouvait à Neuvy le château de Lavouër qui servait de quartier général à Stofflet]. Hoche avait envoyé le 1er décembre 1795 une lettre au ministre de la Police générale représentant cette citoyenne comme

persécutée par ses ennemis et par les acquéreurs de ses biens, en but aux deux parties, et précisant

que la République lui devait cependant quelque reconnaissance pour les services qu'elle lui a rendus. Etaient joints à cette lettre deux certifiacats des députés du Finistère s'exprimant ainsi :

« Convaincu des services signalés qu'à rendus la citoyenne Dubot relativement à la pacification de la Vendée, services attestés par le général Hoche, nous

persistons avec plaisir comme avec justice dans l'intérêt que nous avons mis au succès de la réclamation de la pétitionnaire. » Ces mêmes représentants ont réitéré leurs sollicitations le

29 juin 1796 en transmettant une lettre du président du département du Finistère. « Ces deux lettres peignent le sort affreux de cette citoyenne, repoussée par sa famille

et par tous les mécontents et malveillants, pour les services qu'elle a rendus dans la Vendée et demandent qu'elle ne soit pas aussi repoussée par la République. »

Toutes ces démarches aboutirent le 3 octobre 1797, quelques jours avant la mort de Hoche à Wetzlar le 19 octobre, âgé de 29 ans,

et grâce à ses recommandations,

à sa radiation définitive de la liste des émigrés, comme indiqué dans

l'index des procès verbaux du Directoire :

« BOT DU GREGO (Louis Exupère Françoise Charlotte du, veuve Antoine-Henry d'AMPHERNET dit PONS-BELLANGER) ayant résidé à Neuvy (Maine et Loire) produisant des attestations de Hoche

pour services rendus lors de la pacification de la Vendée, émigrée inscrite dans le Finistère et le Morbihan, radiée : 12 vendémiaire an VI (3 octobre 1797). »

rapport concernant la radiation de Louise et arrêté du Directoire exécutif

On peut lire dans un journal local (Lazaloeeil 2012) :

"Pendant ce temps, celle-ci obtint la garde de szs biens confisqués jusqu'à ce qu'ils soient revendus, finance en sous-main leur rachat par des hommes de pailles, à l'aide de sommes peut-être détournées du trésor de guerre des chouans.

Un complice, Commissaire de la République, qui était payé en or par les acheteurs de ses terres et payait l'Etat en assignats, fut jugé pour fraude et finit à la guillotine ... " Que faut-il croire ?

Pas plus tard que six jours après la mort de Hoche, Louise épouse à Paris un de ses colonels resté en Bretagne, Michel-Louis-Joseph Bonté, originaire de Coutances,

commandant la 81ème demi-brigade.

Michel-Louis-Joseph Bonté, Chef de la 81e demi-brigade de ligne

gouache signée Sené

(tirée de la revue Napoleonica n°27)

Ayant sauvé ses biens (sauf des créanciers), Louise va maintenant s'occuper de la carrière de son mari.

Alors qu'une seconde entreprise pour soutenir l'insurrection des Irlandais contre l'Angleterre est tentée en août-septembre 1798 et que Bonté vient d'embarquer à Brest

avec deux bataillons, un ordre du ministre le rappelle à Quimper. Cette affaire fit grand bruit et on se moqua de lui : «

Dès qu'il eut les pieds sur le vaisseau, il se mit à pleurer et à gémir. Le général Harty ne voulant associer à sa gloire que des hommes dignes d'un sort plus heureux,

renvoya ce petit Antoine se consoler dans les bras de sa Cléopâtre. » Le général Harty écrira lui-même : « Il fallait sans doute que le ministre eût des motifs

très puissants pour retenir ce chef à Quimper quand son général l'appelait ailleurs à la tête de la majeure partie de son corps. » Beaucoup voient dans ces "motifs très puissants" l'intervention d'une jeune épouse auprès d'un ministre qui n'a pas oublié qu'elle a servi utilement la République !

Une enquête est demandée et

le 13 brumaire an VII (3 novembre 1798) le commissaire du Pouvoir exécutif Guesnet envoie de Brest au "Cabinet secret du Ministre" le rapport suivant :

Citoyen ministre,

Je ne connais personnellement ni le citoyen ni la citoyenne Bonté sur le compte desquels vous me demandez des renseignements par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5 de ce mois

et que je n'ai reçue qu'hier. Cependant à l'égard du mari, j'ai appris son débarquement par la voix publique ; dans le temps il ne lui a pas fait honneur dans l'opinion générale. J'ai su alors que

l'administration départementale du Finistère et le commissaire du Directoire exécutif étaient fortement intéressés pour obtenir le débarquement ; leur demande était motivée sur

l'importance dont était dans le Finistère, pour sa tranquilité, la présence du citoyen Bonté. Cette demande appuyée par le représentant Bergerin, a été accueillie par vous même citoyen ministre. Faites vous représenter votre lettre du 3 fructidor dernier au citoyen Bonté et votre dépêche relative au général

Michaud.

Quant à la femme du chef de brigade dont il est question, j'ignore si elle a pris une part active dans la guerre de la Vendée ; il parait au contraire qu'elle a servi utilement la

République dans cette contrée, puisque, en cette considération, elle a obtenu sa radiation définitive de la liste des émigrés.

Et 6 jours plus tard (19 brumaire) c'est le général Harty lui même, alors commandant la subdivision du Finistère, qui écrit au général Michaud, commandant la 13e division de l'armée d'Angleterre :

Citoyen général,

Quoique je ne sois point assez instruit de tout ce qui concerne le chef de brigade Bonté et son épouse pour satisfaire entièrement aux questions que vous me proposez sur leur compte, je puis cependant répondre à quelques

unes par des renseignements certains.

Je n'ai connu jusqu'ici la conduite de ce militaire que sous des rapports avantageux depuis qu'il sert sous mes ordres j'ai été à même d'apprécier son zèle républicain et ses talents

militaires. Je dois lui rendre cette justice qu'il s'est toujours employé à maintenir la tranquilité et à comprimer les malveillants dans l'arrondissement dont la surveillance lui

est confiée. C'est aussi le témoignage que m'a rendu de lui le général Meunier, en me remettant le commandement de la subdivision.

Vous désirez savoir pourquoi le citoyen Bonté n'a point suivi à Brest le 2e bataillon de sa demi-brigade. C'est jusqu'à ce qu'il reçoive des ordres ultérieurs. La raison de cette disposition provisoire de ma part est toute simple. Le ministre de la guerre en dispensant cet

officier d'embarquer en fructidor dernier, avec les 1er et 3e bataillons l'avait, comme vous le savez, autorisé à garder le commandement de l'arrondissement de Quimper, et n'avait

pas dit qu'il eût dû le quitter en cas de départ de son 2e bataillon. Il fallait sans doute que le ministre eut des motifs bien puissants pour retenir ce chef à Quimper , tandis que son général l'appelait ailleurs à la tête de la majeure

partie

de son corps. Après une telle décision, je n'avais pu que laisser le citoyen Bonté au poste qu'elle lui assignait.

Quant aux circonstances de son mariage avec la citoyenne Pont-Belanger (sic) et à la conduite politique de cette femme, ce que j'en sais se réduit à très peu de choses encore, et ne puis-je pas vous

assurer que ce soit l'exacte vérité.

J'ai connu cette femme au quartier général du général Hoche, dans un temps où l'on parlait beaucoup d'elle, et j'ai appris de plusieurs officiers d'état major qu'elle était effectivement veuve d'un émigré tué à Quiberon, qu'elle avait puissamment contribué à la pacification des chouans, qu'en reconnaissance des

services essentiels qu'elle avait rendus à la République dans cette occurence délicate, le Gouvernement lui avait rendu ses biens et ne la considérait point comme parente d'émigrés, qu'enfin Bonté l'avait épousé à Paris.

Je désire, citoyen général, que ces renseignements puissent remplir l'objet de votre lettre du 20 de ce mois, et vous mettre à même de répondre aux questions qu'il vous a faites.

Salut et Respect,

En mai 1799, Bonté quitte Quimper et prend ses quartiers à Vannes. Son troisième bataillon ayant suivi les deux premiers, il est réduit au commandement d'une poignée d'hommes et

s'ennuie. Aussi adresse-t'il le 7 septembre 1799

au Directoire Exécutif une lettre qui correspond si peu à son tempérament qu'on se doute bien que c'est Louise qui la lui dicte :

C'est à vous, citoyens Directeurs, qu'il appartient de m'ouvrir une carrière plus vaste et plus propre au développement de mon énergie et des connaissances

militaires qu'une expérience de toute la guerre de la Liberté m'a acquise. En conséquence, je vous prie de me faire passer soit à l'armée du Rhin, soit à celle d'Italie,

avec le grade de général de brigade ou d'adjudant général, dont je me flatte de n'être pas indigne par les services non équivoques que je n'ai cessé de rendre à la République...

D'après mon passé, vous jugerez sans doute que je ne suis pas dénué de l'activité, de la prudence, de la fermeté et de tous les talents militaires qui constituent l'officier

général

Il lui faudra cependant attendre que, le calme étant revenu en Vendée et en Bretagne, le premier consul retire une partie des troupes de Bretagne fin 1800. Bonté et sa demi-brigade prennent la route de l'Italie.

Il y restera jusqu'en 1811, année où il est promu général de brigade par Bonaparte, premier consul. Durant la campagne de Dalmatie d'avril-mai 1809, Louise est allée le rejoindre, et quand elle rentre

en France, elle est accompagnée d'un sergent détaché des troupes, ce qui sera reproché à son mari [une enquête sera menée plus tard d'après un "Etat général pour prouver la malversation du colonel Bonté depuis 12 ans" rédigé par

des anciens subordonnés, mais cette enquête n'aboutira pas à une culpabilité de Bonté]. Envoyé à l'armée du nord de l'Espagne et au Portugal en 1812 et 1813, il revient en France à

la fin de cette dernière année (mis en disponibilité pour raison de santé), et commande le 8 février 1814 une brigade de garde nationale de la division Pacthod.

Dans cet interval de temps, il est fait "membre" de la Légion d'honneur (11 décembre 1803) puis officier (14 juin 1804), et il est créé Baron de l'Empire par décret du 19 mars 1808 (confirmé par lettres royales du 24 août 1816).

Louise, quant à elle, avait adressé à Bonaparte une lettre, datée de Quimper le 21 ventôse an IX (12 mars 1801) dans laquelle elle demande pour son père

une carte de sûreté ou un passeport, pour rentrer en France :

Madame Bonté au général Bonaparte, premier consul de la république française,

Daignez recevoir avec bonté et indulgence la demande que j'ai l'honneur de vous adresser ; j'implore votre bienveillance pour mon père âgé de 65 ans infirme et pros-crit depuis dix ans, n'ayant jamais voulu ny pas porter les armes contre sa patrie ; il a fui les persécutions ; une fortune considérable l'a mis en butte à des ennemis, (la peur dont on ne guérit pas) l'a fait quitter ses foyers ; ce même motif l'a empêché de réclamer en temps utiles ; inscrit sur le fatale liste, les formalités auxquelles il a man-qué lui ferment lesportes de sa patrie. Ses malheurs me donnent la force et le cou-rage de vous importuner et de vous prier d'adoucir son sort.

La tendresse filiale vous sollicite ; un mot de vous, citoyen consul, peut rendre mon père à mes embrassements et à mes soins ; occupé au bonheur général, vous pouvez celui des particuliers ; je serai caution de mon père, je réponds de sa soumission aux lois et de son respect pour votre personne.

Mon mari a l'honneur de commander la 81e demi-brigade. Vous avez bien voulu lui donner des témoignages d'estime sous les ordres du général Murat ; j'espère qu'il s'en rendra toujours digne ; quelle reconnaissance ne vous devrai-je pas citoyen con-sul, si vous rendiez à mes voux un père mourant qui ne peut plus avoir d'autres sa-tisfactions que celle d'embrasser sa fille unique et de la bénir ; avant la révolution il possédait 80 000 livres de rentes ; toutes ses propriétés sont vendues à l'exception de quatre ou cinq mille livres de revenus ; j'ai perdu comme lui toute ma fortune par la rigueur de la loi sur la solidarité ; ayant été forcée de payer en totalité des dettes hy-pothécaires dont la sûreté reposait sur une masse de biens considérables dont je ne possède pas la dixième partie, j'ai réclamé en vain au ministère des finances et au conseil d'état ; je n'ai pu rien obtenir ; malheureuse sous tous les rapports, je ne me plaindrai pas, si vous me donnez la douceur de soigner mon vieux père ; pardon ci-toyen consul si je prends la liberté de vous faire tous ces détails ; votre bonté m'excusera ; vous direz que la douleur ne connait pas de distance, qu'elle cherche à faire partager ses peines, qu'il est du devoir d'une fille de solliciter pour l'être à qui elle doit l'existence et qu'elle ne pouvait mieux s'adresser qu'au héros qui ayant tous les talents sait pratiquer toutes les vertues ; veuillez bien accueillir ma demande d'une manière favorable et prendre un peu d'intérêt à une femme dont ma position est af-freuse.

Le consul Le Brun, qui la connait, peut vous dire que je ne vous en impose pas ; puisse la paix qui est votre ouvrage me rapproche d'un père, d'un mari tendrement aimé, dont le dévouement pour votre personne est sans bornes !

Agréez avec bonté, citoyen consul, le respect dont je me fais l'hommage, avec lequel j'ai l'honneur d'être, citoyen consul, votre très humble servante,

L Dubot Bonté

On notera que son père adressa également une lettre à Bonaparte, datée de Jersey le 14 germinal (4 avril),

peut-être même écrite par Louise, tant on reconnait son style ! On peut lire des phrases telles que :

« Forcé par le règne de la Terreur qu'exerçait le citoyen Robespierre je me réfugie à Jersey au mois de juin 1791 » ;

« Si ce n'était à un grand homme que je m'adresse, je tremblerais de la liberté que je prends ici d'oser réclamer votre

justice » ou « vieillard de soixante et un ans qui a frémi d'horreur et d'indignation des attentats commis contre

votre personne. » Et il rappelle à toutes fins utiles « l'honneur qu'il a d'appartenir à la citoyenne Beauharnais votre belle-fille . »

En 1807 Louise obtint de l'empereur un décret signé à Tilsit le 6 août, autorisant la chapelle Saint-Hubert comme oratoire domestique.

La Muse Bretonne, pour l'année 1810, renferme un certain nombre de pièces de vers composés par Théophile-Marie

Laënnec, père du célèbre docteur et frère du recteur d'Elliant qui était un des signataires du contrat

de mariage de Louise en 1787. On y trouve une chansonnette intitulée : Beauté et Bonté

dédiée à la baronne de Bonté, dont voici la première strophe :

Sur l'air : Chansons, chansons.

Dans les beaux jours de ma jeunesse

Je me sentis quelque faiblesse

Pour la beauté :

Devenu vieux, je suis plus sage

Je n'offre aujourd'hui mon hommage

Qu'à la Bonté.

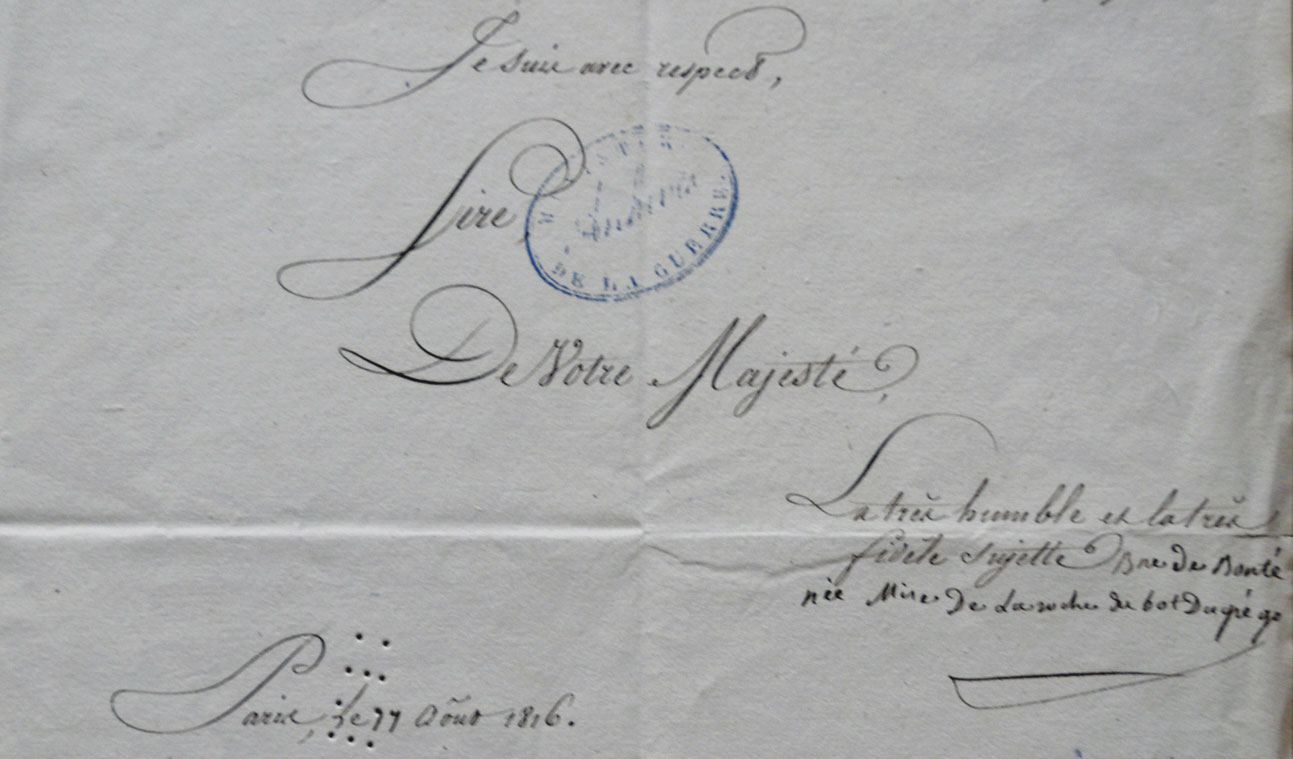

En 1810 toujours, Louise s'adresse au Roi pour demander une place de lieutenant général pour son mari. Débute ainsi une longue quête dont elle ne verra pas l'issue heureuse puisque

c'est après son décès que Bonté obtiendra ce grade. Le 2 décembre, Louise écrit du château du Grégo, au ministre de la guerre cette lettre (

voir original) :

Monsieur le marquis,

Monsieur le duc de La Châtre m'a fait l'honneur de me mander [dire] en date du 17 novembre dernier que par ordre de S.M. il avait été renvoyé à Votre Excellence une demande que je m'étais permise d'adresser

au roi, et que c'était à vous qu'il fallait s'adresser pour en connaître le résultat. Comme dans ce moment je ne puis être à Paris et solliciter moi-même votre bienveillance pour que les services de M. Bonté soient

récompensés comme ceux de beaucoup d'autres qui, je crois, ne le méritent

plus que lui. J'ose donc m'adresser à Votre Excellence pour la prier de vouloir bien examiner avec un peu d'attention mes demandes à S.M. afin qu'elle pèse dans sa justice. Les droits

de M. Bonté à obtenir ce que je désire pour lui, un des plus anciens maréchaux de camp, s'il ne peut obtenir le grade de lieutenant général il pourrait au moins être placé dans la

Maison militaire du Roi dans son grade. C'est ma seule condition pour lui parce que je suis sûre de son dévouement à défendre la cause de la légitimité. D'anciens services dans les

guerres fâcheuses dans des temps désastreux

et qu'il a toujours fait avec honneur, me font espérer qu'il est digne de finir sa carrière militaire près de la personne sacrée de S.M. et de nos princes. Veuillez-bien, Monsieur le Marquis,

faire valoir ses droits aux bontés du roi. Les absents ont quelques fois tort, les personnes présentes ne cessent de solliciter, et je crains que quelques affaires particulières qui nous forcent de n'être

pas à Paris dans ce moment, ne nuisent aux droits que M. Bonté a à La bienveillance de Votre Excellence. Veuillez bien ne pas les oublier, et accueillir avec indulgence ma

demande en faveur du motif qui me fait agir.

Croyez, Monsieur le Marquis, à ma reconnaissance et à l'empressement que je mettrai dès mon arrivée à Paris à vous en témoigner toute ma gratitude.

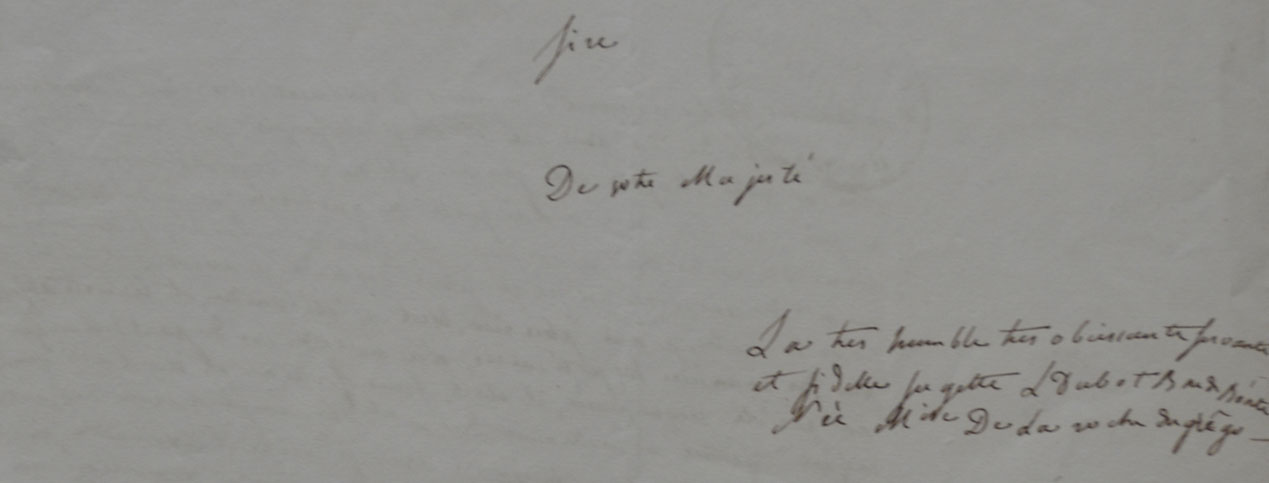

J'ai l'honneur d'être avec les sentiments de la plus haute considération,

Monseigneur

Votre très humble servante

Baronne de Bonté, née

marquise de La Roche du Bot du Grégo

Henri Jacques Guillaume Clarke, duc de Feltre

en tenue de ministre de la guerre

(Louise le titre marquis par erreur)

une note manuscrite sur la lettre : "à Clarke : on lui a répondu d'après la décison de S.M."

Ce ministre, d'origine irlandaise, fut d'un grand secours à Barthélemy O'Mahony

Les relations entre les parents de Louise sont toujours aussi mauvaises. Lors du retour d'émigration du marquis, "la dame du Grégo ne lui offrit même pas le moindre secours dans l'état de

dénûment total où il se trouvait" et quittait même Vaudequip chaque fois qu'il y venait. En 1810 Louise recueille son père à Trévarez où il meurt le 23 mai 1812 des suites d'une maladie

et, pendant le "long espace de temps" qu'elle a durée, la dame du Grego n'a donné aucun signe d'existence à son mari. Nous connaissons ces détails par un arrêt de la cour royale

de Rennes du 18 juin 1814 rendu en appel d'un jugement du tribunal de première instance de Rennes du 9 juin 1813. Mère et fille étaient en désaccord sur la succession et, à l'issue de

ces procès, la mère de Louise fut déchue de son douaire mais Louise dût lui rendre près de 30 000 livres ! Le marquis du Grégo fut enterré dans la chapelle Saint-Hubert et sa fille fit

graver cette épitaphe : « Ici repose le corps de M. Charles François Jules du Bot du Grégo, issu d'une des premières familles de Bretagne. Il possédait les marquisats de

la Roche, de Coatarmoal, la baronnie de Laz, le comté de Gournoise, le vicomté de Curu et autres lieux. Il décéda le 23 mai 1812 âgé de 71 ans, chez madame la baronne de Bonté sa

fille unique. Sa grande fortune ne suffisait pas pour satisfaire son excellent cœur. Sa fille reçut son dernier soupir et lui fit faire ce monument. Vous qui lirez ceci, priez pour

son âme. »

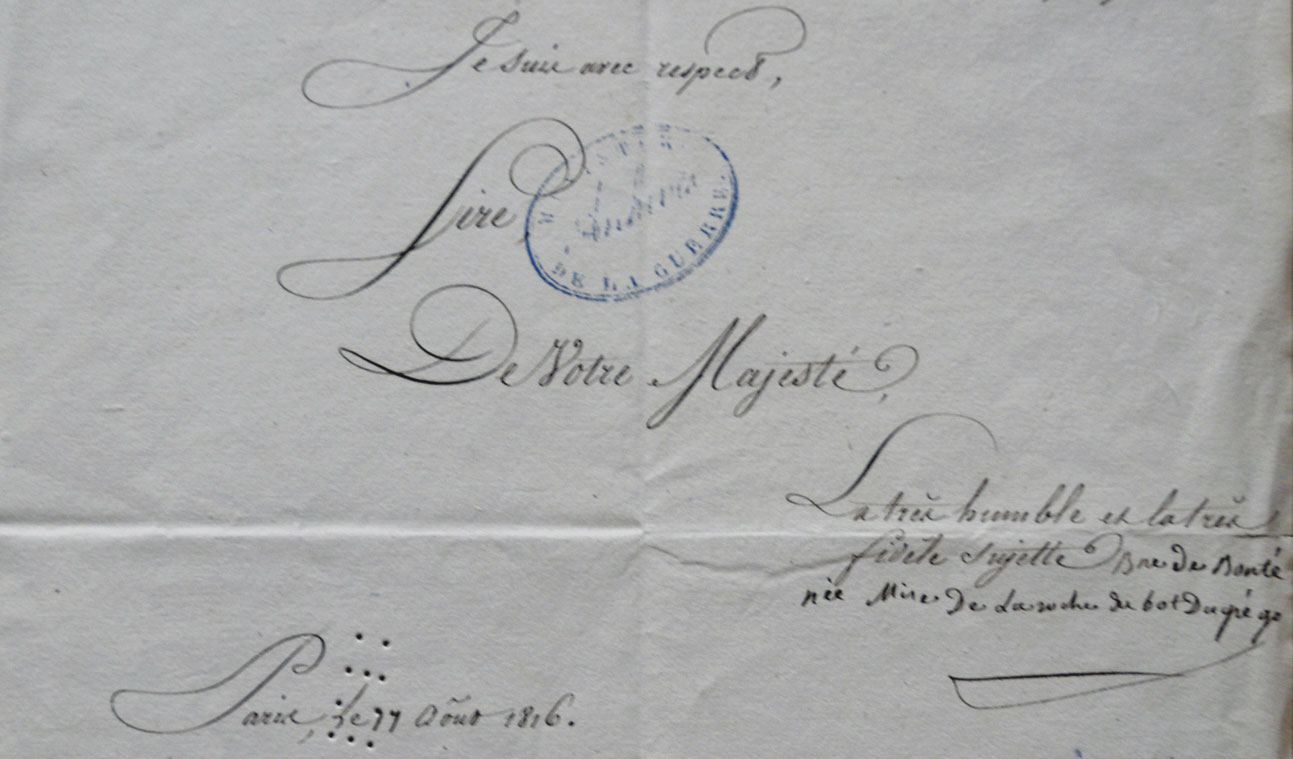

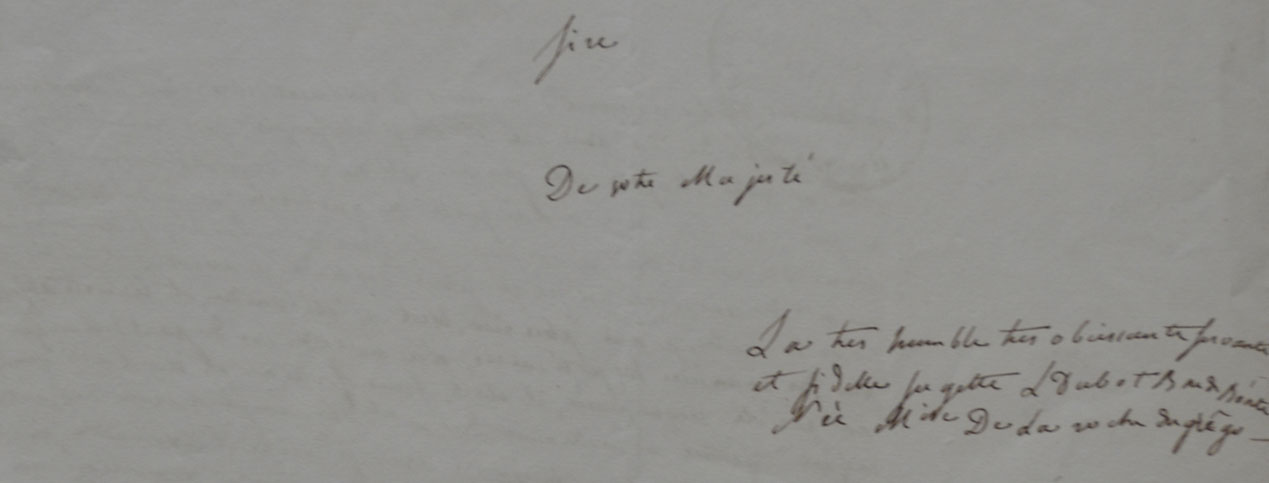

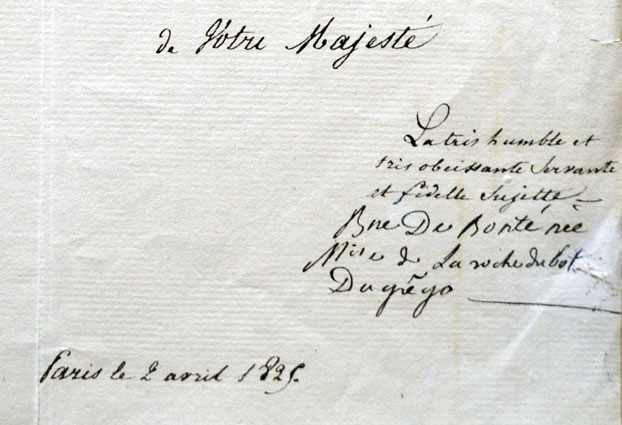

Le 14 janvier 1812, Louise écrivait de Trévarez au ministre de la guerre. Mais cette fois-ci ce n'est pas pour réclamer de l'avancement pour son mari, mais pour prendre de ses nouvelles :

Monseigneur,

J'ose prier votre excellence de vouloir bien me faire savoir où peut être M. Bonté, et quelle est sa destination. Depuis trois mois je n'en ai aucunes

espèces de nouvelles et j'en suis très inquiète.

Des affaires majeures pour ses intérêts et les miens m'obligent, Monseigneur, de supplier Votre Excellence de vouloir bien me faire donner des renseignements sur mon mari.

J'ignore absolument ce qu'il est devenu et ma peine est extrème. Ses affaires particulières et les miennes souffrent de l'interruption de notre correspondance. S'il avait été possible sans nuire au service de S.M.

de faire avoir à M. Bonté une destination plus rapprochée que celle d'Espagne, j'ose me permettre de demander à Votre Excellence de lui en faire obtenir une autre.

Depuis dix ans mon mari a toujours eu des destinations lointaines ; il n'a pu obtenir que de courtes permissions qui ne lui ont jamais donné la possibilité de m'aider en rien

à terminer des affaires litigieuses que m'a laissé les suites de la révolution ; une grande fortune à laquelle j'étais destinée a été engloutie et ne m'a laissé que beaucoup d'embarras, des peines, et fort peu de biens.

L'éloignement de mon mari augmente mes embarras ; s'il était moins loin nous pourrions mieux nous entendre pour les terminer; je serais moins inquiète sur son sort, et le mien, sans les rapports pécuniers, deviendrait meilleur.

Veuillez donc bien, Monseigneur, prendre en considération la position dans laquelle je me trouve et avoir la bonté de me faire savoir où est mon mari et ce qu'il va devenir (dans) cette

campagne. Si nous avions la guerre ailleurs qu'en Espagne et en Portugal votre excellence ne pourrait-elle pas y faire employer M. Bonté ? En se rendant à son poste nous pourrions nous réunir un moment et nous entendre pour nos affaires.

Je vous aurais une grande obligation, Monseigneur, si vous daigniez vous occuper de faire coïncider mes affections particulières et mes intérêts avec le service de S.M. Si vous avez la bonté de faire valoir les raisons que j'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence, je suis sûre du succès et ma reconnaissance égalera le respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

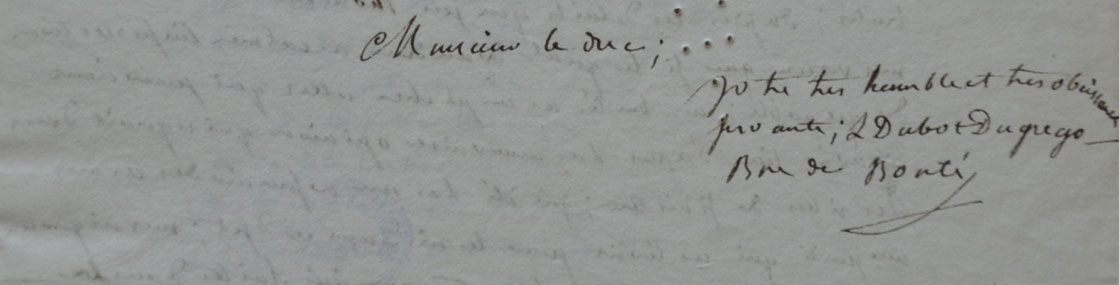

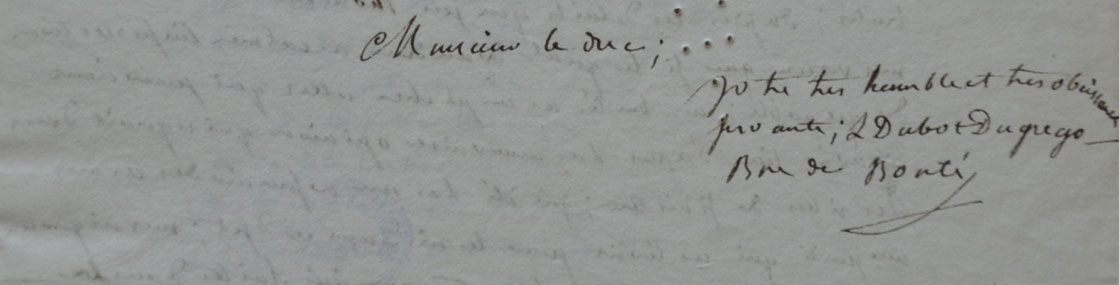

Monsieur le duc,

de votre excellence

la très humble et très obéissante

servante L du bot baronne de Bonté

Louise attendra plus d'un mois (25 février) une réponse l'informant que Bonté est employé à l'armée du nord de l'Espagne et que sa destination ne peut être changée que par la volonté du Roi.

Le marquis, son père, qui s'était installé à Trévarez depuis deux ans, mourut le 23 mai 1812 des suites d'une maladie.

Il fut enterré au château, dans la chapelle Saint-Hubert, et Louise fit graver cette épitaphe :

« Ici repose le corps de M. Charles François Jules du Bot du Grégo, issu d'une des premières familles de Bretagne. Il possédait les marquisats de la Roche, de Coatarmoal, la baronnie de Laz, le comté de Gournoise, le vicomté de Curu et autres lieux. Il décéda le 23 mai 1812 âgé de 71 ans, chez madame la baronne de Bonté sa fille unique. Sa grande fortune ne suffisait pas pour satisfaire son excellent cour. Sa fille reçut son dernier soupir et lui fit faire ce monument. Vous qui lirez ceci, priez pour son âme. »

Le 23 juillet, Louise écrivit de Trévarez à l'inspecteur pour demander des nouvelles de son mari et de son fils : J'ose aussi

vous demander, monsieur, où M. de Jomini est employé à la Grande armée. Mon fils, un Damphernet de Pontbellanger, fut auprès de ce général, en qualité d'aide de camp,

et depuis son départ de Berlin, je ne sais ce qu'il devenu (...) Je viens de perdre mon père il y a deux mois ; sa mort me laisse beaucoup d'affaires à régler et si mon mari pouvait avoir un

congé pour soigner sa santé, il m'aiderait à les terminer.

Un an plus tard elle n'a toujours pas obtenu satisfaction sur ce point et

le 19 août 1813 étant au château du Grégo et ayant appris que Bonté aurait été blessé, elle écrit au ministre pour s'en enquérir car les bruits qui se répandent alarment ma tendresse.

Et elle est d'autant plus inquiète qu'elle ne sait pas non plus ce que devient son fils : Je compte sur vos bontés pour lui et pour mon mari. Au cas où Bonté ne serait

que légèrement blessé, elle demande pour lui un congé de convalescence. Elle obtient satisfaction et Bonté est autorisé à rentrer dans ses foyers pour raison de santé.

Durant ce congé, qui durera six mois, les Bonté règlent leus affaires et, le 8 janvier 1814,

Louise vend Le Grégo et Trévarez à son mari, dont elle est séparée de biens, ce qui permet d'échapper aux créanciers, pour 120 000 francs qui

lui permettent de racheter nombre d'hypothèques. L'acquisition portait sur le château "auquel on arrive par une avenue plantée de 4 rangées d'arbres"

et les annexes (écuries, remises, basse-cour, chapelle, pavillons, jardins), sur la forêt de Trevarez, et sur le taillis, quatre métairies, domaines, un moulin,

le tout tel que Mme Bonté l'a reçu en héritage.

Pas un instant, les créanciers n'abandonnèrent leurs droits sur les anciennes propriétés du Marquis du Grégo harcelant sans trèves Madame Bonté.

Cette situation se prolongea jusqu'au jour où Charles-Félix, son fils, qui reçut en 1828 et 1829 de sérieuses indemnités de la commission de Liquidation des biens d'émigrés,

put enfin mettre ordre à la succession de sa mère.

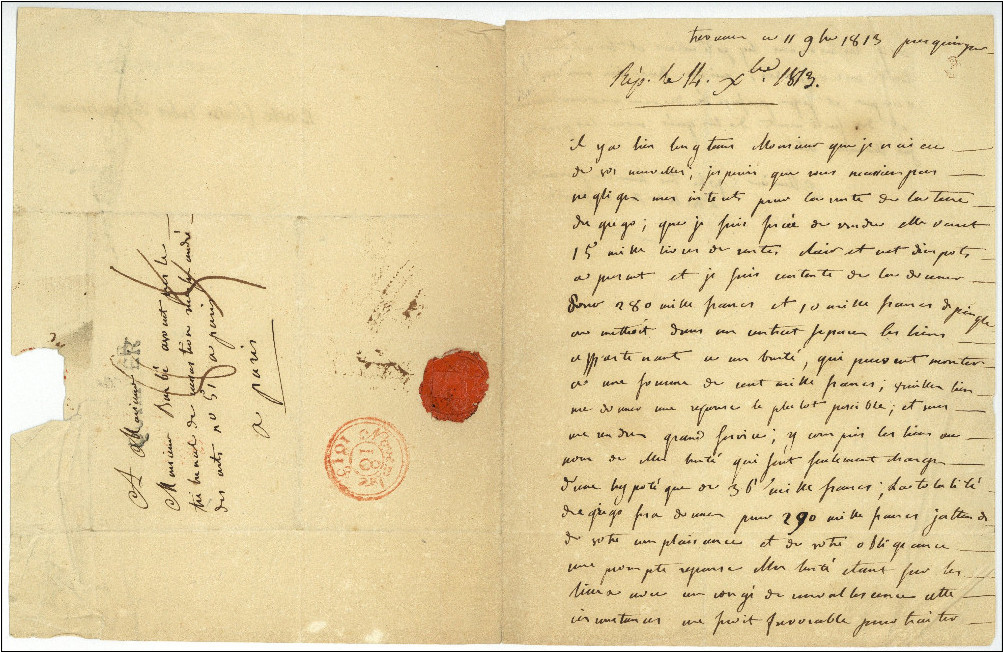

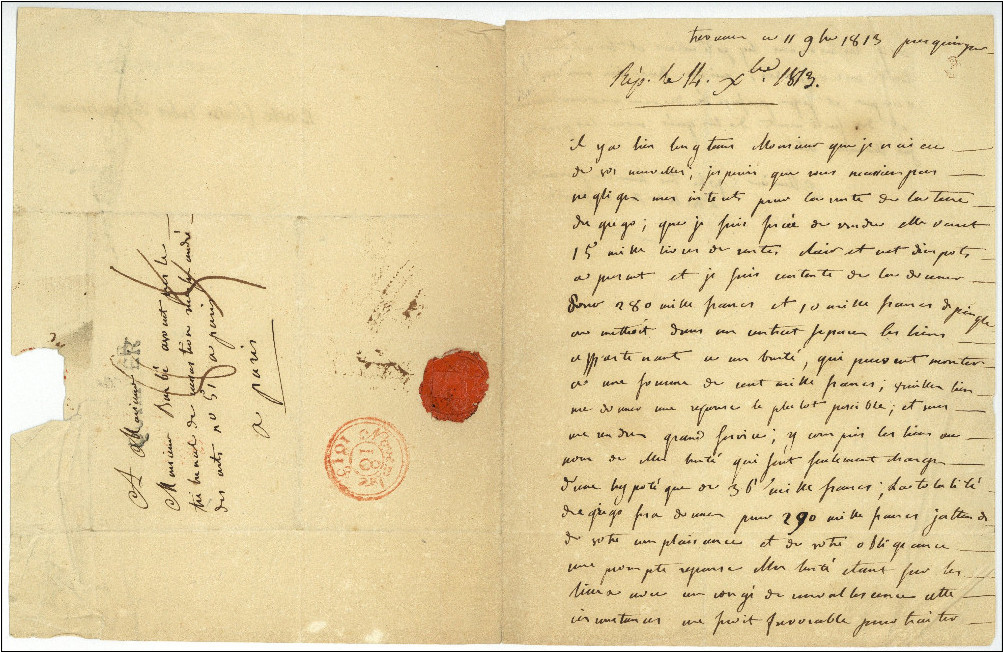

Lettre de 1813 de Louise à son avocat concernant la vente du Grégo à son mari.

Il y a bien longtems Monsieur que je n'ai eu de vos nouvelles ; jesperais que vous neussies pas neglige mes interets pour la vente de la terre de Grego ;

que je suis foorcée de vendre. Elle vaut 15 mille livres de rentes clair et net dimpots a present et je suis contente de la donner pour 280 mille Francs

et 10 mille Francs depingle. On mettroit dans un contrat separe les biens appartenant a Mr Bonté, qui peuvent monter a une somme de cent mille Francs ;

veuilles bien me donner une reponse le plutot possible ; et vous me rendres grand service ; y compris les lieus au nom de Mr Bonté qui sont seulement charges

d'une hypotéque de 36 mille francs ; la totalité de Grego sera donne pour 290 mille francs. Jattends de votre complaisance et de votre obligeance une prompte

reponse. Mr Bonté etant sur les lieux avec un congé de convalescence. Cette circonstance me seroit favorable pour traiter avec les creanciers hypotécaires et terminer toutes mes affaires, veuilles donc bien vous en occuper et soyes persuadé de ma reconnoissance et des sentiments distingués avec lesquels jai lhonneur detre

Monsieur

votre tres humble servante

L. Du Bot Bne de Bonté

Armoiries du général baron Bonté

le premier d'azur, aux quatre drapeaux d'or croisés en sautoir ; le deuxième des barons titrés de l'armée ;

le troisième de sable au pélican et sa piété d'argent qui est Bonté ; le quatrième d'azur au chevron d'or, accompagné de trois quinte feuilles d'argent qui est du Bot du Grégo

Le 8 janvier 1814, Louise vend la terre de Trevarez au général Bonté, son mari non commun de biens,

"actuellement en convalescence par ordre ministériel", moyennant 120 000 francs qui seront employés à

purger les hypothèques existantes. La vente portait sur le château et les annexes, la forêt,

le taillis, quatre métairies,domaines, un moulin, le tout tel qu'elle l'avait reçu de l'héritage paternel.

Sous la Première Restauration (6 avril 1814 - 20 mars 1815), le Roi nomme Bonté commandant militaire du département du Finistère, le 6 juin 1814. Cette nomination, à laquelle Louise n'est sans doute pas étrangère,

soulève l'indignation des fidèles de Louis XVIII, comme en témoigne la protestation reçue

par le comte de Ferrière, déjà citée, qui se termine ainsi : «

Daignez accorder aux fidèles habitants du Finistère un chef qui ne les fasse pas rougir et qui

n'offre point un contraste frappant entre leurs sentiments et les siens. »

Le 31 août suivant, il est relevé de son commandement pour celui d'un simple arrondissement, celui de Morlaix.

Louise écrivait à cette occasion : «

Mr Bonté est dégoûté plus que jamais de la Bretagne et il est bien à désirer

que nous puissions vendre le Grégo pour y terminer nos affaires (...) Mr Bonté ne peut plus compter sur rien et il craint toujours d'être compromis dans mes affaires .... » Cela faisait quelques temps

déjà qu'elle essayait de vendre le Grégo (

voir ici). Louise produit le 11 février 1815 un certificat signé de Guernisac [son épouse était à Coëtlogon], chevalier de Saint-Louis,

faisant fonction de major général à l'armée de M. le chevalier de Tinténiac, Legrand, chevalier de Saint-Louis, chevalier de La Monneraye, officier major au régiment de Dresnay, Noël, lieutenant au régiment d'Hector,

attestant que le vicomte de Pontbellanger partit de Quiberon le 13 juillet 1795 avec la colonne du chevalier de Tinténiac [armée rouge], qu'après la mort du chevalier à Coëtlogon

il fut nommé à l'unamité général en chef de la dite expédition, que six mois après il fut tué près de Monfort-la-Cane à Médréac et qu'il n'avait pour seule fortune en Bretagne

que celle de sa femme, fille unique du marquis de La Roche du Bot du Grégo.

Après les Cent jours (20 mars - 8 juillet 1815), il fut à nouveau nommé au commandement du Finistère (1er septembre 1815) et un mois après mis en disponibilité !

Hervé du Halhouet raconte : «

Ce fut un beau tapage que cette nouvelle disgrâce. Louise du Bot remua ciel et terre, courut de la préfecture aux sièges des

municipalités, des municipalités aux comités royalistes, des comités royalistes chez les députés, de chez les députés chez les ministres. Quel reproche avait pu encourir

le maréchal de camp Bonté ? De quelle calomnie était-il encore victime ? Durant l'interrègne sa conduite a été "sans tache" ; tous ceux qui l'ont connu alors certifient

son loyalisme. L' "usurpateur" avait débarqué depuis plusieurs semaines, que Bonté restait le ferme défenseur de la cause royale. Au Grégo, il a endoctriné les paysans

et donné asile aux chefs de l'armée royale du Morbihan. Son épouse a employé son zèle dans le Finistère à l'armement de la légion du comte de Cornouailles qui s'est réfugié

à Trevarez [Le Roi réorganisa l'armée en 1815 et par ordonnance du 11 août créa les légions départementales ; Michel-Armand de Cornouaille, dit "Carnage" pendant

la chouannerie, eut le commandement de celle du Finistère]. Bonté s'est mis à la disposition du duc de Bourbon dont il attendait les ordres, mais si les ordres ne sont pas arrivés, à qui la faute ? Depuis que le roi lui