Charles du BOT du GREGO

Marquis de la Roche et de Coatarmohal,

baron de Laz, comte de Gournois, vicomte de Curru

seigneur du Grégo et de nombreux autres lieux

1741-1812

Les armoiries de la famille

Fils de Thomas-Scholastique, chevalier, Seigneur du Grego, de Kersapez, de Sulé et autres lieux, et de Charlotte Jeanne Scholastique Huchet de La Bedoyère, Charles François Jules est né et a été ondoyé à Surzur (56)

le 8 février 1740. Il reçut le supplément des cérémonies du baptême le 18 septembre suivant en la chapelle du château du Grégo en Surzur. Son

parrain fut Charles Huchet de la Bédoyère, procureur général au parlement de Bretagne, et sa marraine Jeanne Pauline Huchet de la Bédoyère, alors âgée de 16 ans.

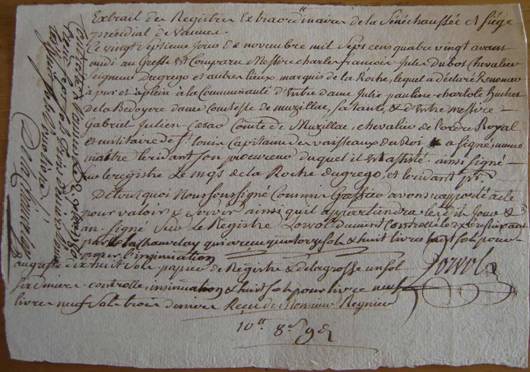

Extrait du registre des

naissances

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

"L'an de grâce mil sept cent quarante et un, le dix huit septembre, je soussigné prêtre Recteur de la paroisse de Surzur, certifie avior suivant la permission à moi accordé par Monsieur l'abbé Du Boys vicaire général de Monseigneur l'Illustrissime et Revérendissime Evesque de Vannes en datte du dix sept septembre de la présente année. (Signé B. Du Boys vic:gal) fait dans la chapelle du Château du Grego, paroisse de Surzur les cérémonies du baptême d'Anonyme Du Bot du Grego né le huitième jour de février, ondoyé le huit février par permission de Monsieur l'Abbé Du Boys en datte du huit février V:G ; né du légitime mariage de Messire Thomas Scolatique Du Bot Chevalier Seigneur du Grego, Bray, Sulé, Kersapé et autres lieux et de Dame Jeanne Charlotte Huchette de la Bodoyère son épouse, on lui a imposé le nom de Charles François Jules, parrain a esté Charles Huchet, Chevalier de la Bodoyère, Conseiller du Roy, en ses Conseils, en son Procureur Général, en son Parlement de Bretagne. Marraine Julie Pauline Charlotte Huchet de la Bodoyère, fille de Hugue Humbert Huchet de la Bodoyère et de Dame Marie Anne Jacquette Du Chatelle son épouse. Présents Messire Thomas Scholatique Du Bot du Grego et autres lieux père du dit Charles François Jule, Dame Jeanne Charlotte Huchet Du Chatelle ayeule maternelle du dit Charles François Jule, Monsieur l'Abbé Duclos, chanoine de l'Eglise Cathédrale de Vannes qui tous signent."

A 14 ans (1755), il fut agréé pour être élevé page du roi dans sa Petite Écurie sous la charge de monsieur le marquis de Beringhen, premier écuyer de Sa Majesté, sur preuves certifiés par d'Hozier le 25 juin 1755 (

voir ici).

Les frais d'entrée étaient de 1 200 livres. Il y recut pendant

quatre ans une instruction générale et des leçons d'équitation. Comme ses parents avaient dû s'y engager, il reçut ensuite une pension de 500 livres pour qu'il puisse se soutenir au service. Il fut alors officier de Dragons.

En 1759 Anne Thérèse de Kernezné, marquise de La Roche-Helgomarc'h, décède. Sa nièce, la marquise de la Bédoyère, grand-mère de Charles,

hérite de la majeure partie de ses biens et de ses titres.

A la mort de celle-ci, en 1767, Charles, qui est son héritier principal et noble, reçoit

en Cornouaille le marquisat de la Roche, la baronnie de Laz, le comté de Gournois, et dans le Léon de la vicomtés de Curru (paroisse de Milizac).

La succession ne se fit pas sans difficultés et Charles eut à soutenir plusieurs procès : une procédure engagée le 13 août 1767 contre lui, qualifié marquis du Grégo,

par François-Gabriel de Muzillac et son épouse Julie-Pauline Huchet de la Bédoyère, aussi héritière de la marquise de la Bédoyère ; un long procès qui se termina le 23 février 1774 par une transaction

terminant la

succession de Charles-Louis de Kernezne, marquis de la Roche, et de Gabrielle de l'Escu, sa femme, entre les héritiers qui sont Louis-René de Rançonnet, Charles-François, et Paul-Christophe de Robien ; il ira même

jusqu'à poursuivre son épouse pour avoir vendu un bois sans son autorisation.

Le seigneur du Grégo est également en procès perpétuel avec ses vassaux qui refusent l'aveu, font des déclarations incomplètes, empiètent sur le domaine, viennent à main armée et en troupe renverser les clôtures,

négligent de payer leurs rentes, se font assigner pour fournir les corvées, discutent sur la valeur des édifices ou sur la

qualité de leur tenue, etc. Bien éloignés sont les temps où de bon cœur et avec « moult joyeuseté

» les fidèles vassaux acceptaient les devoirs féodaux les plus singuliers, tel celui ci : la veille de la fête de la Nativité, les détenteurs de la tenue Levardon, en Theix, devaient se rendre au manoir de Kersapé porteurs d'un imposant « tison de Noël », déposer la bûche avec trois deniers dans le foyer de la cuisine, puis embrasser la cuisinière. Si celle-ci se dérobait, ils baisaient le manteau de la, cheminée. (Aveu du 20 avril 1646).

Son alliance avec l'héritière du Vaudequip en Allaire et de Botblay en Sulniac vint encore augmenter sa richesse foncière.

Héritage de la marquise de la Bédoyère (épingles rouges)

le marquisat de la Roche se composait de la paroisse de Saint-Thois et d'une grande partie de celle de Briec,

la baronnie de Laz comprenait la vaste paroisse de Laz avec la trève de Saint-Goazec (avec Trévarez), Trégourez et une notable partie de Coray,

le comté de Gournois recouvrait les deux tiers de la paroisse de Guiscriff ...

La vicomté de Curru était composée des fiefs de Keruzas en Plouzané, de Languéouez (aujourd'hui Languivoa) et de Penannech.

Apport de son épouse (épingles jaunes)

Le Vaudequip en Allaire et le Botblay en Sulniac

Héritage de son père (épingles bleues)

Surzur avec le Grégo et plusieurs autres fiefs

Kersapé en Theix

Kerglas en Saint-Nolff

Le mariage eut lieu le 9 mai 1768 dans la chapelle du château de Vaudequip. La mariée, Jeanne-Vincente, fille de Hyacinthe THOMAS de LA CAUNELAYE, seigneur de la Ribaudière, et de Françoise-Louise LE SENECHAL de KERCADO,

avait dix-huit ans.

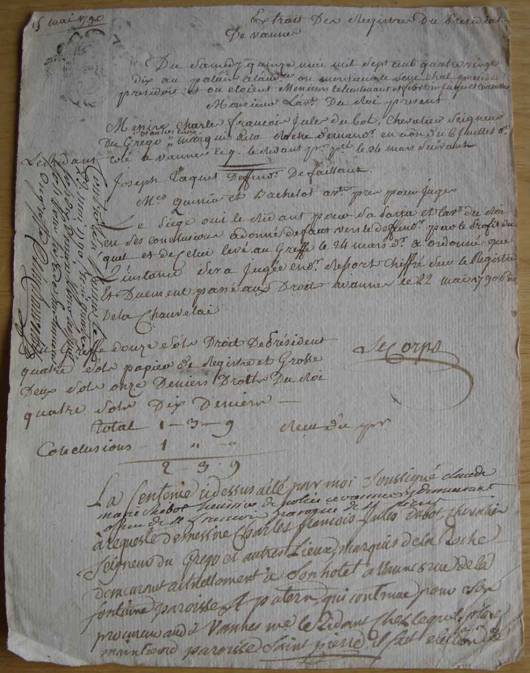

Extrait du registre des mariages

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

"L'an de grâce mil sept cent soixante huit, le vingt deux du mois d'août, je soussigné recteur de la paroisse d'Allaire, du consentement de monsieur l'abbé du Gronic ( ?) trésorier de la cathédrale et recteur de Saint-Pierre de Vannes en date du quinze de ce mois, et vu le certificat de 6 janvier fait en la dite paroisse de Saint-Pierre pour première et dernière, par du quinze du même mois, le seigneur évêque de Vannes ayant dispensé des deux autres par ? du quinze du même mois, dûment donnée le dit jour, vu pareillement le décret de mariage fait par le présidial de Rennes le neuf mai dernier, comme aussi la permission du dit seigneur évêque de Vannes de célébrer le mariage en la chapelle de Vaude guy [=Vaudequip] en cette paroisse, n'étant trouvé aucune opposition ni empêchement venu à notre connaissance, j'ai solennellement marié en la dite chapelle par paroles les présents haut et puissant seigneur messire Charles François Jules Dubot, chevalier, seigneur du Grégo, marquis de la Roche, baron de Laz et autres lieux, domicilié en la susdite paroisse de Saint-Pierre de Vannes, fils majeur de messire Thomas Scholastique Dubot, chevalier, seigneur du Grégo, Kersapé et autres lieux, et de dame Charlotte Huchet de la Bédoyère, avec haute et puissante demoiselle Jeanne Vincente Françoise Thomas de la Caunelaye de la Ribaudière, fille mineure de feu messire Hyacinthe Thomas de la Caunelaye, chevalier, seigneur de la Ribaudière et autres lieux, et de feue dame Louise Françoise le Sénécahl de Carcado [Kercado], et lui avons donné la bénédiction nuptiale suivant les cérémonies de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, le tout en présence du susdit père de l'épousé, de demoiselle Marie Anne le Sénéchal dame de Carcado tante maternelle de l'épousée, de dame Marguerite Louise Françoise le Sénéchal de Carcado dame marquise de Melou tante de l'épousée, de demoiselle Juliette du Bot dame du Grégo sour de l'épousé, .."

Les premières années du mariage furent sinon heureuses, du moins sans histoire.

Son père, le comte du Grégo, mourut subitement au château du Grégo, et fut inhumé le 30 septembre 1768 "dans sa chapelle du Grégo en l'église paroissiale de Surzur".

Charles hérita des seigneuries du Grégo, Sulé (Surzur), Kersapé (Theix), Cadon (Surzur), Kerglas (Saint-Nolff), Trefinec (Surzur),

le Vaugour (Surzur).

Le 31 octobre suivant les époux se donnent respectivement leurs biens meubles en pleine propriété, ainsi que les acquêts et

conquêts en usufruit. Le couple est dit demeurer en son hôtel, à Vannes, rue Saint-François (partie de l'actuelle rue de Noé).

Charles est qualifié chevalier, marquis de la Roche, baron de Laz, comte de Gourmois, vicomte de Curru, châtelain des

châtellenies de Kerouzas, Penanech, Kercharles, Coeteves, Le Merdy, Botenigneau, Brouillac,

seigneur de Kerglas, du Grégo, etc.

Le 16 janvier 1769, en son château de Kerglas en Saint-Nolff, Charles est témoin au mariage de sa sœur avec le comte de Kerstrat, en tant que "chevalier, chef de nom et d'armes, marquis du Grégo de la Roche, baron de Laz, châtelain des châtellenies de Trevarez, le Grégo, Kerglas et autres lieux". Sa femme est nommée "Jeanne Françoise Marie de la Caunelays dame marquise du Grégo".

Les Archives du Finistère conservent un

ordre de communiquer aux

gens du Roi l'état du procès de messire Charles Du Bot,

chevalier, comte du Grego, marquis de La Roche, contre

Jean Le Douguet (1769). Sa grand-mère du Chastel était déjà en procès avec lui, comme "demanderesse en fournissement d'aveu pour le lieu de Ravenen, en Briec."

Si le couple habitait un hôtel particulier rue Saint-François, à Vannes, il séjournait souvent au manoir de Trévarez, où naquit leur fille Louise-Exupère-Charlotte, le 27 août 1770.

Elle y fut portée sur les fonts de la chapelle Saint-Hubert par son parent le comte François-Gabriel de la Fruglaye, plus tard maire de Morlaix, et par sa tante Julie-Charlotte du Bot du Grégo, épouse du comte de Kerstrat.

Charles se plait dans sa baronnie où il peut se livrer à la chasse dans les grandes forêts de ses terres, et tenir son rang, étant par exemple le parrain de la nouvelle cloche de l'église de Laz, baptisée Sophie-Charlotte

e 29 septembre 1772 par la comtesse de la Fruglaye, née Sophie-Charlotte de Caradeuc de Chalotais.

Mais, au fil des ans, la personnalité originale et complexe de Charles se révèle, s'affirme.

Ce riche seigneur, aimant les fêtes, les beaux habits, semble avoir été un de ces gentilshommes si fréquents, hélas ! à cette époque, instruit, mais jouisseur et insouciant, plein de contradictions, idéaliste, rêveur,

généreux, se montrant parfois très dur avec ses proches, ses vassaux, sa famille. Mauvais gestionnaire, il dépense sans compter obérant une fortune considérable.

Dans son ouvrage Le Vaudequip, lieu de mémoire, Georges Le Cler raconte : « Le caractère fantasque de Charles, sa manière désinvolte de se conduire, ses dépenses inconsidérées pèsent sur la vie intime du

couple. Jeanne-Vincente se sent délaissée, trahie. »

Il délaissa de plus en plus sa femme pour courir la prétentaine, de château en château. L'épouse, ainsi abandonnée, ne trouvant suffisante la compagnie de sa petite Louise, se consola rapidement dans les bras du

régisseur, Yves le Moigno, de Saint-Jacut.

Il arriva ce qui devait arriver : la rupture. Jeanne du Bot écrivit un mémoire relatant ses infortunes : Charles y est dépeint sous un jour peu favorable : jaloux et despote. Il est certain que le marquis du Grégo

n'était pas un modèle de vertu, mais sa femme valait-elle beaucoup mieux ? Je ne le pense pas. Le mémoire de Jeanne n'est qu'un plaidoyer « pro domo sua » qui n'a d'ailleurs trompé personne.

Le 28 février 1774 se termine le long procès relatif à la succession de Charles-Louis de Kernezne, marquis de la Roche, et

de Marie-Gabrielle de L'Escu, sa femme,

et au réglement de leur communauté, entre les héritiers, à savoir Charles et le comte de Noyan.

Charles était un descendant à la 4e génération d'un cousin au 6e degré de Charles-Louis de Kernezne

et Antoine-René de Ranconnet, comte de Noyan, était l'époux de

Françoise-Jacquette de Rahier, fille d'un cousin issu de germains de Marie-Gabrielle de Lescu.

Une lettre du comte de Laz (sans doute Michel-Marie Jégou) à Madame de Fitzjames, épouse du maréchal, datée de Vannes

le 23 mars 1776, au sujet de son parent qui a été mis aux arrêts après un scandale, nous montre que Charles savait se mettre dans des situations embarrassantes :

Les bontés dont vous m'avez honoré pendant le peu de jours que je passais à Vannes il y a un peu plus de deux ans, jointes à votre caractère de bienfaisance, me font espérer que vous trouverez bon la supplique que

j'ay l'honneur de vous faire à Monsieur le Maréchal de Fitzjames au sujet de l'affaire de Messieurs du Grégo et de Rosamoët.

Cette affaire, dans laquelle je suis bien éloigné d'excuser monsieur du Grégo est cependant

au moment d'être arrangée par un nouveau traité accepté par les deux partis (...) Il souhaite que le

maréchal lève la mise en arrestation du sieur du Grégo et donne son consentement pour le jugement porté devant le tribunal des maréchaux de France.

J'ai l'honneur d'être parent de monsieur du Grégo, il a celui d'appartenir à une grande partie des maisons les plus distingués de cette province. Quelle douleur ne serait-ce pas pour toute sa famille, de voir monsieur

du Grégo subir la rigueur des lois du tribunal. Il le mérite, tout monde en convient mais une épouse isolée, un enfant charmant (...) des parents distingués par leur naissance et par leurs sentiments doivent-ils sans

l'avoir mérité, tomber sous le coup d'un préjugé injuste ? (...)

Comme nous l'apprend Denis de Thézan (Histoire généalogique le maison de Ploeuc, 1873) il s'agissait là d'une "affaire d'honneur" entre le marquis du Grégo et messire Pierre le Rouxeau, dans laquelle furent choisis, notamment en arbitres

en conciliation, MM. de Tinténiac, de Kernezné, de Linloüet et de Gourio.

C'est en cette même année 1776 qu'il eut le projet de remplacer les vieux bâtiments composant le manoir de Trévarez par un château moderne.

Il s'était pour cela adressé à un ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Joachim Besnard, qui écrivait à un ami : « J'ai été vingt jours dans la forêt de Laz, et je suis retourné à Trévaré chez monsieur du Grégo,

pour faire des projets d'un château de vingt trois toises trois pieds de façade. » Ce projet, qui n'aboutit pas, fut repris magnifiquement par James de Kerjegu qui édifia l'actuel château de 1894 à 1906.

Un jugement du 14 mai 1778 prononça la séparation de biens entre les deux époux qui, désormais, vont chercher toutes les occasions de se nuire à travers le règlement

des affaires litigieuses les concernant, embrouillamini de droits, de procès-verbaux d'origine, d'actes de propriété etc.

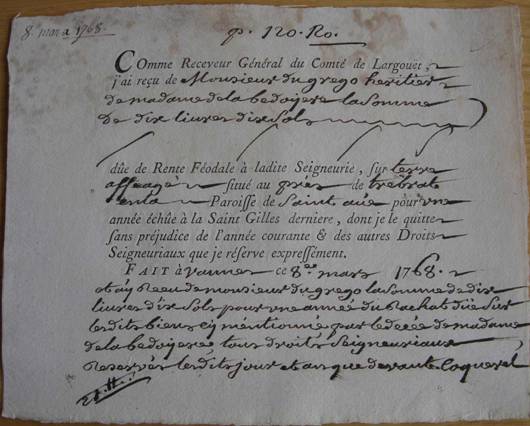

Acte de 1780 par lequel Charles du Bot renonce à la communauté entre sa tante Huchet de la Bédoyère et le comte de Muzillac son époux.

Cette communauté datait sans doute du décès en 1768 de la comtesse de la Bédoyère.

(Archives du château du Grégo, AD56 à Vannes)

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Le marquis s'enfonce de plus en plus dans une vie désordonnée, sans frein. Pour s'occuper de son ménage, il engage une domestique, Thérèse Mahuas,

dont il a un fils en 1780 qu'il fit appeler François Durocher, clin d'œil évident au marquisat de la Roche.

Ce grave manquement à l'honneur est désapprouvé par la majeur partie de la noblesse vannetaise. Charles s'est déconsidéré. L'arrivée de cet enfant complique sa vie si instable. Ne pouvant confier l'éducation de son fils à cette servante-maîtresse,

il s'adresse à Jean-François Autissier, instituteur public à Vannes. D'après Bertrand Frélaut (

Les Bleus de Vannes. 1991) qui cite le document, Autissier aurait été "un esprit vulgaire mais très prétentieux voulant se donner du galon".

Il fit l'acquisition en février 1781 de la Maison de l'Enfer, rue Saint-François, appartenant au marquis du Grégo.

On notera que les Mahuas ne sont pas des inconnus pour les châtelains du Grégo. Les parents de Thérèse (François Mahuas et Sébastienne Le Clainche)

étaient laboureurs à la métairie noble du Grégo où ils eurent sept enfants. Alors qu'il avait 13 ans,

Charles porta sur les fonts Thérèse, née le 6 octobre 1754 à la métairie noble du Grégo,

et baptisée le lendemain (BMS Surzur 1751-1760 vue 106/290). La marraine était sa sœur Thérèse (12 ans) du Bot du Grégo.

Le 22 juin 1773, une des sœurs de Thérèse, Marguerite Mahuas, épouse Julien Bily "en présence et du consentement" de Charles et de son épouse, qui signent le registre

des mariages (BMS Surzur 1771-1780 vue 62/298). Thérèse Mahuas est présente au baptème de sa nièce, le 5 mai 1774 ; les parents sont qualifiés "laboureurs au

Grégo". On notera également que Charles Jules et Thérèse Charlotte sont parrain et marraine d'un Charles Le Gal, baptisé à Surzur le 4 octobre 1781.

Le 15 juin 1782 eurent lieu 2 baptèmes : celui de Charlotte Louise Maheo dont le parrain est Charles Jules et Louise la marraine ; et celui de

Louise Sébastienne Guégan, dont la marraine est Louise ; sur le registre la signature de Thérèse est également sur les deux registres.

La même Thérèse est avec Charles du Bot du Grégo et sa fille Louise Exupère, témoin au mariage d'Yvonne Mahuas sa sœur et Joseph Conan le

1er juillet 1783 à Surzur (BMS Surzur 1781-1792 vue 83/397). Le 2 janvier 1784, Thérèse et Charles signent le registre des baptèmes de l'île d'Arz à

l'occasion du baptème dont nous avons déjà parlé de Jean-Louis, fils du capitaine Dreano, dont Louise-Exupère est marraine. Le 26 Avril 1784, elle est

avec Charles à Noyalo pour la baptême de la première cloche de l'église, la marraine est Louise Exupère et le parrain Jean Hyacinthe de Kerstrat.

En juillat 1786, c'est avec Thérèse (et non avec sa femme) que le marquis est témoin au mariage d'Yvonne Mahuas, autre sœur de Tthérèse, Louise étant également présente.

Charles du Bot est encore parrain le 15 Juillet 1787, de Charles Louis Le Goueff, fils de Marc Le Goueff et Mathurine Mahuas de la Métairie du Grego,

la marraine est Louise Exupère, Thérèse n'est pas là. Est-elle décédée ? Tout ceci montre que, pour Charles, Thérèse était sans doute plus qu'une maîtresse.

Un article paru dans le

Journal des haras : remonte, chasses et course de janvier 1872, nous apprend que Charles était "maître de poste", chose tout à fait normale quant on sait qu'à cette époque les plus grands seigneurs

s'honoraient de tenir la

Poste du Roi sur leurs domaines. En Bretagne, presque toutes les postes étaient tenues par des propriétaires riches et amateurs de chevaux qui trouvaient ainsi l'occasion de rendre service à leut pays tout en satisfaisnt leurs goûts pour les chevaux et l'agriculture.

On raconte donc que vers 1780, une chaise de voyage arriva dans une petite localité du Morbihan à quelques lieues de Vannes (sans doute Surzur). Elle contenait un voyageur dont la mine

annonçait un

parisien, espèce rare en Bretagne à cette époque. Celui-ci exigea, comme les anciens réglements l'autorisaient, que le maitre de Poste le conduise lui-même à Vannes.

Le maître de Poste ne se fit pas prier et déposa le voyageur au Grand Hôtel de Vannes. Quand l'étranger se dispose à féliciter le postillon, il reconnait le marquis du Grégo, un des plus riches seigneurs de Bretagne,

son meilleur client ... car il était en fait le tailleur du marquis en tournée d'affaire, qui venait pour la première fois en Bretagne et ne savait pas que

son client fut maître de Poste. Il se confondit en excuses, mais, le marquis l'invita à déjeuner avec quelques amis et on rit beaucoup de l'aventure.

En 1781 Charles fut condamné à 3 ans d'exil comme nous l'apprend un article sur le capitaine Dréano, paru dans la

Revue de Bretagne et de Vendée (1870, deuxième semestre) qui

rapporte un évènement, qui confirme le caractère fantasque de Charles :

après un repas bien arrosé offert à des amis, le marquis voulant prouver son adresse au tir ou simplement relever un défi, vise un couvreur travaillant sur un toit d'une maison de la place des Lices. L'homme, gravement blessé,

tombe, meurt : On a beau se prévaloir du titre de marquis, ce genre d'assassinat gratuit est inadmissible.

«

On rapporte, d'après la tradition du pays, le récit d'un meurtre qui aurait été commis à Vannes par le marquis du Grégo au milieu d'une orgie et dans des circonstances qui semblent appartenir à la légende plutôt

qu'à l'histoire.

Cet acte odieux eut pour résultat immédiat l'emprisonnement du coupable qui, pour ne pas être confondu avec les autres détenus, obtint de faire construire à

ses frais une cellule particulière dans sa prison. Cette singulière indulgence était le prélude de celle que le marquis du Grégo devait trouver bientôt

après devant ses juges, qui se contentèrent de le condamner à trois années d'exil. Un autre adoucissement, sur lequel il n'avait pas compté, fut le choix du capitaine Dréano pour le conduire à sa destination.

Quand le marquis se présenta pour monter à bord de la corvette qui l'attendait, il était entouré d'un cortège de gentilshommes et il portait, comme eux, son épée au côté. Dreano s'en aperçut et, avec cette fermeté courtoise dont il ne se départait jamais, il exigea que cette épée lui fût remise. A cette sommation imprévue, le marquis ne se possède plus, et il s'emporte contre celui qui l'a faite jusqu'à l'appeler vil roturier ! « Roturier, sans doute, répliqua froidement Dréano ; mais je n'en suis pas moins roi à mon bord et vous n'en êtes pas moins ici mon sujet. » Il fallut obéir et se résigner non-seulement à la supériorité du rôle, mais encore à la supériorité du caractère manifestée chaque jour de plus en plus par un homme que le marquis aurait auparavant cru indigne d'un entretien avec lui. Quelle surprise dut être la sienne, quand au bout de quelques jours de navigation, il se trouva suffisamment à l'aise avec son supérieur pour lui fournir l'occasion de laisser entrevoir les trésors de connaissances variées et sérieuses qu'il avait amassées dans le cours de ses études et de ses voyages. Celui qu'il faisait avec son noble prisonnier, dont il finit par conquérir l'estime, et même le respect, laissa dans l'âme du marquis une impression constatée par des souvenirs de famille très précis et par le témoignage encore plus précis des archives de l'île d'Arz.

Trois années se passèrent sans que Dréano entendit parler de son compagnon de voyage ; mais peu de temps après l'expiration de la troisième, il ne fut pas peu surpris de recevoir de lui un message fort poli par lequel il l'invitait à venir le voir à Vannes. La sinistre réputation du marquis, jointe à son influence notoire et à peine ébranlée par la condamnation, fit craindre à la famille de Dréano que cette invitation de cacha un piège. Mais l'accueil qu'on lui fit fut plein de cordialité. Voilà, dit le marquis en le présentant à ses amis, celui qui a su si bien m'apprendre qu'il était roi à son bord. Et la contenance du capitaine fut celle d'un homme que ce genre de supériorité ne déconcertait pas. Quand à son noble interlocuteur, il ne montra pas seulement du tact, ce qui était son métier, mais il montra aussi du cour, ce qui l'était moins.

Son but, en provoquant cette entrevue, était de prouver au capitaine Dréano le prix qu'il attachait au souvenir des relations qu'il avaient eu ensemble trois ans auparavant ; et la preuve qu'il lui en donna ne pouvait être en effet ni plus forte ni plus touchante , car il offrait de donner à ces souvenirs une sorte de consécration religieuse par un lien de paternité ou de maternité spirituelle qui unirait non seulement les deux amis, mais aussi les deux familles. En un mot, il voulait que sa fille Louise [alors âgée de 14 ans] fut marraine du premier enfant qui naîtrait au capitaine Dréano. Jamais baptême ne fut aussi solennel dans la paroisse de l'île d'Arz et ne laissa des traces si durables dans le souvenir des habitants. La marraine du nouveau-né, demoiselle Louise-Exupère-Charlotte du Bot du Grégo, était conduite aux fonts baptismaux par Jean-Baptiste Fréreau, subdélégué de l'intendance, qui avait été choisi pour parrain. On comprend sans peine l'émoi que dut exciter dans l'île l'apparition du terrible marquis sur le compte duquel on faisait circuler tant de rumeurs contradictoires. Ce jour là, ce furent les rumeurs favorables qui l'emportèrent sur les autres, à cause de la générosité vraiment inouïe qu'il montra envers les officiants de la cérémonie et surtout envers les enfants pauvres , assemblés en plus grand nombre que jamais à la porte de l'église. La famille de l'enfant qui fut baptisé ce jour là n'estimait pas à moins de cinquante louis les largesses dont les pauvres seuls profitèrent et qui n'impliquaient de la part de leur auteur aucun sacrifice car la générosité était une vertu que personne ne lui contestait. »

Par un acte du 27 mars 1781 il nommait Olivier-Louis de Trogoff, seigneur comte de Coataliou, son

procureur fiscal des juridictions de Kerusas, Pennanec'h, vicomté de Curru et annexes.

Pour payer ses dettes, il doit vendre des biens, tels ceux situés en Léon qui sont mis en vente publique en 1784

(Kerusas, le Curru, Penanech, Langueouez, Coataves, Kerivot, Coatarmoval, etc.). Dans une lettre

du 22 juin, Le Bidant informe le procureur au Parlement que le marquis est "sans le sol" et qu'il est question de vendre les

terres qu'il possède à Saint-Renan.

En 1786 la recette faite par M. Le Bidant s'élève à 41 082 livres pour des dépenses de 45 249 livres et l'année suivante la recette monte à

26 930 livres pour une dépense de 30 818 livres.

Dans les minutes du greffe du Présidial de Quimper (1784-1786) se trouve l'appellation de messire Charles-Francois Du Bot du Grego, marquis de La Roche et baron de Lax, contre maître Pierre

Michelet, procureur au siège royal de Châteauneuf, appelant de sentence rendue audit siege.

Le 29 mai 1787, il recevait toute la noblesse de la région au château de Trévarez où il mariait sa fille au vicomte de Pontbellanger.

et le 22 décembre de la même année, il était parrain de Charles Louis Autissier, fils du "maître de pension", Louise étant la marraine.

C'est à Quimper que nait son petit-fils, qu'il porte sur les fonts le 10 avril 1788 en l'église cathédrale Saint-Corentin. La marraine est Louise de Collardin, dame de Bretonville, veuve de Ferdinand-Charles Ollivier,

grand maître honoraire des eaux et forêts de France au département de Caen, sa tante paternelle.

Par contrat notarié du 23 mai suivant, Charles, "pressé par ses créanciers, fut obligé de faire démission de ses biens entre les mains des sieur et

dame Pont-Bellanger, à condition de payer ses dettes énormes" (

Journal du Palais, volume 12).

"Faire démission de ses biens" c'était "l'abandon général qu'une personne faisait de ses biens à ses héritiers présomptifs,

moyennant certaines charges et conditions" ...

Il s'ensuivit une expertise et devis de réparations à faire

du marquisat de la Roche et de la baronnie de Laz, dont le procès verbal est conservé dans les minutes du Greffe du Présidial de Quimper. Cette même année, le comte de La Fruglaye, parrain de Louise, est un des douze députés que la noblesse de Bretagne envoie à Versailles (ils seront tous embastillés !).

Nous trouvons dès lors de nombreuses quittances au nom du vicomte de Pontbellanger, son gendre, qui s'occupe maintenant

de l'administration de ses biens : 23 juin 1789 : "Je reconnais avoir reçu de Monsieur et Madame

de Pont Bellanger

en acquit de Monsieur le Marquis du Grégo leur père, la somme de 44 livres pour une année d'arrérage du contrat de

constitution que je porte sur Monsieur le Marquis du Grégo, etc." ; 5 mars 1790 : "J'ay reçu de monsieur du Pont Bélanger en acquit de monsieur le marquis du Grego seize cent livres pour

l'année de mon douaire etc." ; 27 août 1790 : "J'ai reçu de Monsieur de Pontbellanger la somme de 156 livres (...) pour deux années et demi

échues de la rente constituée de cinq mille livres etc." ; 2 octobre 1790 : "Je reconnais avoir reçu de monsieur de Pont Bellenger démissionnaire de monsieur

du Grégo, des mains de monsieur de la Pommeraye, la somme de 124 livres pour deux années d'arrérage, etc."

Quand survint la Révolution, il fut un des signataires de la Protestation du 10 janvier 1789 à Rennes de l'Ordre de la noblesse de Bretagne :

Nous, soussignés gentilshommes bretons, composant l'Ordre de la noblesse, convoqués suivant les formes anciennes pour assister aux États dudit pays et duché de Bretagne, aux termes des contrats passés entre le Roi et

lesdits États ; etc. (

voir ici). Quelques mois plus tard, le 8 août, il se rétractait, signant avec d'autres nobles vannetais, dont son gendre le vicomte de Pontbellanger, une déclaration de soumission aux décrets de l'Assemblée

nationale :

Nous, gentilshommes bretons, de la ville de Vannes, soussignés, afin de prouver notre dévouement à la cause commune, déclarons regarder l'Assemblée Nationale comme légalement constituée et compétente pour la

régénération du royaume et nous soumettre purement et simplement aux décrets faits et à faire par elle. Nous rétractons purement et simplement notre serment fait à Rennes au mois de janvier dernier. Nous sommes prêts à prêter

le serment d'union et de fidélité au roi et à la nation.

Pièce de procédure de 1790 nous apprenant que Charles demeurait alors en son hôtel à Vannes, rue de la fontaine.

(Archives du château du Grégo, AD56 à Vannes)

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

L'année suivante, Charles retira son fils de chez les Autissier pour le placer cher les Moraquini, comme on

peut le lire dans la Revue Morbihanaise volume 16, 1916, p. 271 : « Le 13 mars 1794 : Expose Pierre-Simon Moraquini, qu'il y a environ quatre ans et plus que Charles-François-Jules du Bot du Grégo retira de

chez le citoyen Autissier, instituteur en cette commune, un enfant né hors mariage de lui et de la nommée Thérèse Mahuas et le mit en pension chez l'exposant.

Cet enfant nommé François Durocher a toujours joui de la possession de fils du dit du Grégo qui a constamment pourvu à tous ses besoins.

L'exposant se pourvut dès le 29 septembre 1792 à l'effet de se faire payer des quartiers échus de la pension du dit enfant et de faire continuer le payement de la dite pension à l'avenir. L'arrêté pris par le département le 2 novembre de la dite année 1792 ordonna le payement de la somme de 290 livres pour les 6 mois de pension lors échus et qu'elle continuerait d'être payée au dit Moraquini à l'échéance de chaque trimestre. L'exposant a en conséquence de cet arrêté exactement reçu tous les trimestres échus depuis cette ordonnance à l'exception du dernier qui ne lui a pas encore été compté et qui lui est dû depuis le 6 ventôse répondant au 4 février, vieux style. (.) Il est notoire que le dit du Bot du Grégo a divorcé d'avec Jeanne Françoise Thomas dès le commencement de l'année 1778. Le dit François Durocher n'est né qu'environ 2 ans après ce divorce. Il est donc dans le cas le plus favorable pour obtenir une pension alimentaire sur les biens de son père. Malgré cet avis favorable, Moraquini n'eut rien lui-même ; il ne fut pas mieux payé que Autissier Jean-François : Le 16 germinal II (5 avril 1794) le receveur des Domaines de Vannes fut d'avis qu'il convenait d'attendre pour règlement de compte « jusqu'à ce que la Convention eut statué sur le sort des enfants des Emigrés d'après l'article I du décret du 12 septembre 1793.» (Arch. départ., 0, 443).

Dans son Sites, Signes, Vies au centre de la vallée de l'Aulne, Michèle Le Goffe écrit que Charles fut un homme très particulier, à la fois différent de son milieu d'origine et représentant parfait des idées naissantes

de cette époque. Très idéaliste, il adhérait à la Franc-maçonnerie par esprit libéral, né des idées généreuses anglaises. Appartenant à la Grande Loge

(en fait à la Loge de la Parfaite Union de Quimper), il était plus soucieux d'érudition que de gestion de son patrimoine.

Sa bibliothèque en témoignait. Très éclectique, elle comportait des trésors d'ouvrages littéraires, scientifiques (voyages en pays lointains, techniques de navigation, d'hydrographie .), artistiques, linguistiques (il

était féru de langues étrangères), techniques (féru également d'équitation et de vénerie. Cette bibliothèque, qui comptait 1500 volumes, fut inventoriée lors de la saisie de ses biens en tant qu'émigré vers 1794,

et confisquée en même temps que tous les ouvrages des couvents de Carhaix et aussi des bibliothèques de certains de ses voisins.

Le 27 vendémiaire an III, le maire de Carhaix "offrait à la nation" l'usage de la salle principale de sa maison comme local de la bibliothèque voulue par les administrateurs de la ville.

Les livres qui doivent y être réunis proviennent, entre autres, de la maison Dugrégo, émigré, saisis à Trevarez. L'homme qui en dressa l'inventaire ajoutait :

On me parlait d'une vente de tableaux précieux faite au ci-devant château de Trévaré ; je n'ai pu trouver, chez les citoyens dont j'ai visité les cabinets à Châteauneuf, que des portraits en lambeaux : chez un gendarme,

j'en ai vu sept, provenant de cette maison, qu'il n'a payés qu'un écu ; ce sont de détestables portraits de famille. ("Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère", par Cambry, an III).

Reçu d'un paiment de Rente féodale « héritée » de sa tante madame de la Bédoyère (1782).

Celle-ci avait signé dans les années 1744 plusieurs contrats de constitution de 10.000 livres de principal que Charles devra continuer d'assurer !

(Archives du château du Grégo, AD56 à Vannes)

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Une série de quittances des années 1789-1791 nous apprend que le marquis était abonné aux journaux La Gazette de Paris, l'Ami du Roi, le Journal de la Cour et de Ville, le Journal

de M. Saleau.

Le premier événement contre révolutionnaire eut lieu en février 1791 aux portes de Vannes, lors de l'affrontement armé au village de Liziec, entre un millier de paysans croyant que son évêque est menacé, et la troupe qui intervient et tire, faisant plusieurs blessés. Charles est sur place, ce 13 février, et tente de retenir cette foule incontrôlable. Il interdit à ses hommes de marcher et fait fermer les portes de Kerglas.

A côté des prêtres fidèles à leur Dieu, les nobles, fidèles à leur Roi, occupèrent une place à part dans la haine des clubiste vannetais. Ils les poursuivirent d'abord dans leurs personnes et les forcèrent à émigrer,

ils les traquèrent ensuite dans leurs biens, qu'ils convoitaient pour eux-mêmes ou leurs pareils. Le premier qui eut l'honneur d'attirer les regards des Amis de la Constitution fut Dubot, ci-devant Grégo.

Dans la séance du 15 février 1791, un membre de la Société vint affirmer que cet

aristocrate avait en son manoir de Kerglas nombre de fusils et peut-être de canons

(Revue des questions historiques - Gallica 1902/07 page 531).

De même pouvait-on lire dans le Journal patriotique de Grenoble du 12 mars 1791 :

« Quimper. Le château du ci devant marquis du Grégo (Trévarez) est devenu le point de ralliement

des ecclésiastiques rebelles à la loi. Le fanatisme y tientses foudroyantes assises : tous les nobles qui sont partisans de l'ancien régime prennent part à ces

délibérations incendiaires qui alarment les bons citoyens. Le département a reçu à ce sujet

une lettre de la société de l'Orient qui a été instruite de cette coalition anti-patriotique par M.Ulliac, l'un des plus zélés défenseurs de la c

onstitution et de la liberté. »

Rien d'étonnant donc, et bien qu'ayant dépassé la cinquantaine, à ce que, comme il l'écrivit à Bonaparte le 9 avril 1801, : « Forcé par le règne de la

Terreur qu'exerçait le citoyen Robespierre je me réfugie à Jersey

au mois de juin 1791. » On peut lire dans un Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest et des musées de Poitiers qu'il débarqua à Jersey

le 24 juin 1791 "avec sa petite fille âgée d'environ 6 ans en 1798". On connaissait au vicomte de Pontbellanger un fils né en 1788, une fille morte à 5 mois

le 25 décembre 1790. Il s'agirait donc là d'un troisième enfant ! Il s'engage donc dans la guerre de Vendée avec son gendre le vicomte de Pontbellanger.

Il y avait alors à Jersey un grand nombre de français et un Comité de secours avait été créé pour leur distribuer les ressources nécessaires. Mais elles

diminuaient avec le temps et le beau-père et le gendre firent partie de la vingtaine de signataires d'une lettre au comte de Botherel, datée du 2 août 1793,

par laquelle ils demandaient aux Anglais un emprunt solidaire de 60 000 livres sur tous leurs biens, s'engageant à effectuer le remboursement "dans trois ans

du jour que nous toucherons la France". Mais le retour en France était problématique et les biens hypothéqués étaient vendus ou sur le point de l'être comme

biens d'émigrés. Le Comité de secours de Jersey n'obtint pas le prêt demandé et considéra ses fonction terminées dès le 3 septembre.

Les "National Archives" britanniques possèdent de nombreux documents du prince de Bouillon (Papers of the prince de Bouillon, PC 1/115-122),

alors placé à Jersey comme intermédiaire en chef de la correspondance anglaise avec les armées royales, et dont le secrétaire était alors le vicomte

de Pontbellanger. Parmi ceux-ci plusieurs courriers du marquis du Grégo, datés de 1795 à 1797, tel celui-ci, daté du 8 mars 1796, adressé au "vieux château" où se tenaient à Jersey tous les émigrés qui devaient débarquer en Bretagne et dont la plupart laissaient quelques dettes dans cette ville.

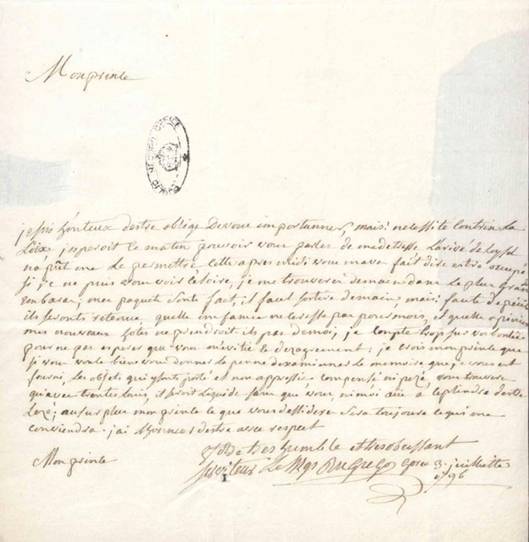

Lettre au Prince de Bouillon

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

"Mon prince, je suis honteux d'être obligé de vous importuner, mais nécessité contraint la loi ; j'espérais ce matin pouvoir vous parler de mon état.

L'arrivée du Roy n'a pût me le permettre. Cette après midi vous m'avez fait dire être occupé. Si je ne puis vous voir ce soir, je me trouverai demain

dans le plus grand embarras ; mes paquets sont faits, il faut partir demain ; mais faute de ? ils seront retenus ; quelle infamie ne les serait-ce pas

pour moi, et quelle opinion mes nouveaux hôtes ne prendraient-ils pas de moi ; je compte trop peu vos bontés pour ne pas espérer que vous m'évitiez

le désagrément ; je crois mon prince si vous voulez bien vous donner la peine d'examiner le mémoire que je vous ai fourni, les objets qui y sont portés

et non apprécié compensé ni pesé, vous trouverez qu'avec trente louis, il serait digne de penser que vous ni moi aient à se plaindre d'être lésé ;

au surplus mon prince ce que vous déciderez sera toujours ce qui me conviendra. J'ai l'honneur d'être avec respect votre très humble et très obéissant

serviteur."

Dans sa lettre à Louis XVIII, datée du 17 février 1816, Louise écrit que son père fit, malgré son grand âge et en simple volontaire, la campagne de l'Île d'Yeu.

Cette expédition eut lieu en 1795, du 26 août au 21 novembre. Après l'échec de Quiberon, le comte d'Artois met sur pied, avec l'appui des Anglais, un

nouveau débarquement en France où l'attend Charette et ses chouans. Mais le débarquement n'aura pas lieu, le comte d'Artois quitte l'île le 18 novembre !

M. Mazé, demeurant à Saint-Evarzec, fut arrêté avec toute sa famille le 6 avril 1793 au motif qu'il était l'homme

d'affaires du marquis du Grégo.

Une liste générale des émigrés de toute la République fut dressée et publiée en 1794 par la Convention nationale. On y

retrouve Charles dont l'émigration a été constatée le 2 juillet 1792 et dont les biens du Morbihan

sont dans les districts

de Le Faouet (Guiseriff), Vannes (Saint-Nolff, Trefflean, Sulniac, Plaudren, Arradon,

Saint-Avé, Theix, Sarzeau, Ambou),

Rochefort (Questembert, Saint-Jacut), Pontivy (Merand) et La Roche-Bernard (Lauzac).

Extrait de la liste pour le nom Dubot dit Dugrégo

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Pendant ce temps, nombre de ses terres sont vendues comme biens nationaux telles en 1794

celles de Mizilac : Coativez bian le 12 floreal an III, le grand Coativez le 6 floreal an III,

Coatquenec le 18 floreal, Cosmadec le 4 fructidor, Drevez bian le 6 floreal, Guillournil

le 3 plairial, La Haye le 4 fructidor, Hars bras et Hars bian le 6 floreal, Keravel le

12 floreal, Kerborzel le 12 floreal, Kerdu bian, Kerdu creis et Kerdu bras le 29 fructidor an II,

Kergozan le 12 germinal an III, Kerborzel le 12 floreal, Le Leuré 4 fructidor, La Motte 15

fructidor, Petit Pennaech le 4 fructidor, le grand Pennaech le 16 floreal,

Pen-an-Guer le 1é floreal, Pen Hoat le 1er vendémiaire, Trebaul le 18 floreal, Treboal isela le

18 floreal.

Les relations entre les époux sont toujours aussi mauvaises. Lors du retour d'émigration du marquis, sans doute en 1801, "la dame du Grégo ne lui offrit même pas le moindre

secours dans l'état de dénûment total où il se trouvait" et quittait même Vaudequip chaque fois qu'il y venait.

Des notes de fournisseurs montrent que le marquis séjournait à Quimper de 1806 à 1808.

En 1810 Louise recueillit son père à Trévarez où il mourut le 23 mai 1812 des suites d'une maladie et, pendant le "long espace de temps" qu'elle a durée,

la dame du Grego n'a donné aucun signe d'existence à son mari. Nous connaissons ces détails par un arrêt de la cour royale

de Rennes du 18 juin 1814 qui la déchût de son douaire (

voir ici).

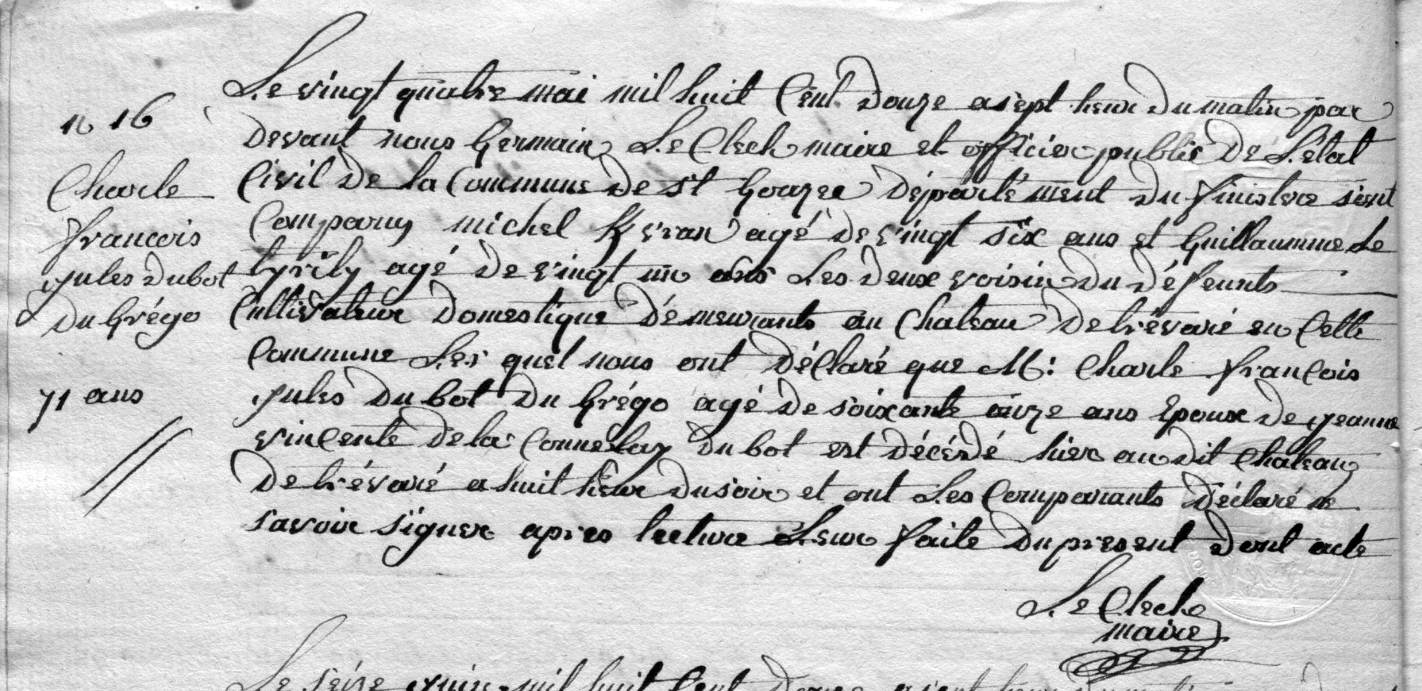

Décès du charles

Saint-Goazec Décès 1793-1812 1812 p.4

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Le marquis du Grégo fut enterré dans la chapelle Saint-Hubert et sa fille fit graver cette épitaphe : « Ici repose le corps de M. Charles François Jules du

Bot du Grégo, issu d'une des premières familles de Bretagne. Il possédait les marquisats de la Roche, de Coatarmoal, la baronnie de Laz, le comté de Gournoise, le vicomté de Curu et autres lieux. Il décéda le 23 mai 1812 âgé de 71 ans, chez madame la baronne de Bonté sa fille unique. Sa grande fortune ne suffisait pas pour satisfaire son excellent cour. Sa fille reçut son dernier soupir et lui fit faire ce monument. Vous qui lirez ceci, priez pour son âme. »

Cimetière de Saint-Goazec, tombe de Charles François Jules du Bot

L'inscription sur la tombe, presque illisible aujourd'hui, avait été transcrite par Christophe-Paulin de la Poix-Fréminville dans les Antiquités de Bretagne, publié en 1835 :

Cette tombe était à l'origine dans la chapelle Saint-Hubert, dans le parc du château de Trévarez, avec celle d'une dame Renée de Robien, sour de Paul de Robien, président à mortier au parlement de Bretagne, et aux côtés des deux sarcophages de marbre blanc de la baronne Bonté, sa fille, veuve du vicomte de Pontbellanger, et du général Bonté, son second époux. C'est Clémentine de Kerstrat, une descendante de la famille, qui fit transférer les tombes au cimetière voisin.

Lien de Parenté

Louise du BOT du GREGO

¦

Charles-Félix d'AMPHERNET de PONTBELLANGER

¦

Michel-Adrien d'AMPHERNET de PONTBELLANGER

¦

Marthe LAFRETE d'AMPHERNET de PONTBELLANGER

X

Maurice, comte O'MAHONY (AGP de l'auteur)