Louis, marquis de Gouy d'Arsy

1717-1790

Lieutenant général des armées du Roi

lieutenant-général au gouvernement de l'Ile de France pour le département du Vexin-Français

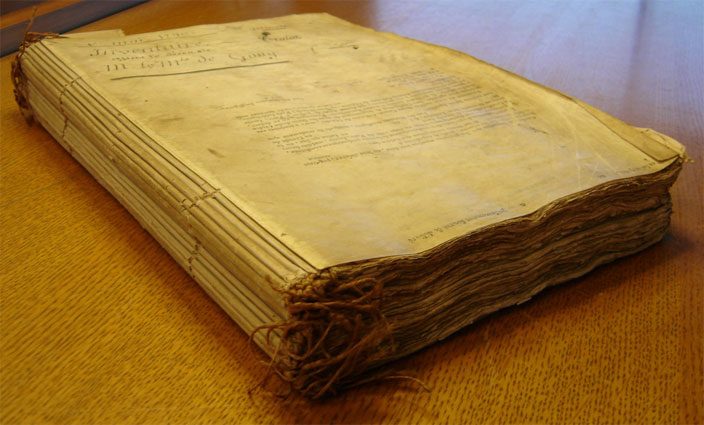

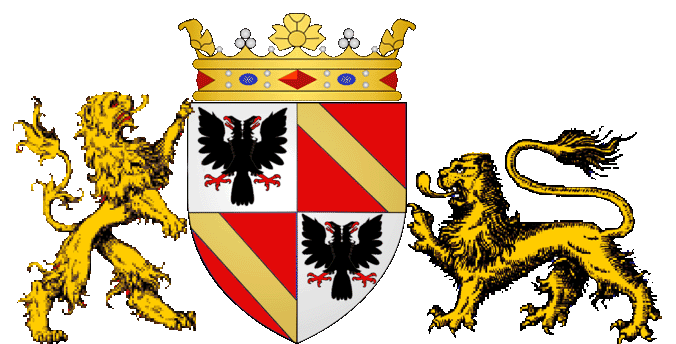

Armoiries de la famille de Gouy d'Arsy

Bouton de livrée des Gouy d'Arsy (31 mm),

en l'occurence de Jean, marquis de Gouy d'Arcy, fabriqué vers 1900

Né le 18 février 1717 à Paris, Louis de Gouy fut baptisé le 27 dans la chapelle du château des Tuileries. Il eut pour parrain

le roi Louis XV âgé de 7 ans, et pour marraine la duchesse du

Maine, Anne Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. A cette

occasion, raconte le marquis Dangeau, le Roi « envoya une belle bague à Madame

D'arsy. » Louis léguera cette bague à sa bru Hux de Bayeux.

Cette marque d'estime de la part du souverain montre que la famille de Gouy

était proche de la famille royale. N'oublions pas que la grand-mère du

baptisé, Jeanne-Françoise de Salomon, née de Biaudos de Castéja, dite

Madame de La Lande, avait élevé le Roi quand elle était sous-gouvernante des

enfants de France, et que celui-ci l'aimait comme une mère.

Louis XV à 7 ans et la duchesse du Maine, parrain et marraine de Louis

Son père était Michel-Jean de Gouy, chevalier, marquis d'Arsy, Seigneur d'Arsy, de Pleumel, de Dammarest, de Dandulle, d'Avrigny, de Favieref, de Troussancourt et autres lieux,

chevalier de Saint-Louis, maréchal

de camp et gouverneur de Béziers, gentilhomme de la manche du roi et

écuyer en quartier de la dauphine, ce qui lui valait de loger au château de

Versailles. Sa mère était Françoise-Mélanie de Salomon, dame de Poulard et de La Lande, fille de la sous-gouvernante du Roi.

Françoise-Mélanie, mère de Louis (

voir ici)

Louis débuta sa carrière militaire comme mousquetaire, obtint ensuite une compagnie

dans le régiment de Saint-Aignan Cavalerie (25 mars 1734) et la commanda lors des guerres de succession de Pologne (1733-1738), étant en Allemagne, la même année à l'attaque des

lignes d'Etlingen (5 mai) et au siège de Philippsbourg (12 juin-18 juillet) , à la bataille de Clausen le 20 octobre 1735, puis des guerres de succession d'Autriche, étant

en Bohème (République Tchèque actuelle) au siège de Prague qui débuta en novembre 1741, au combat de Sahay le 24 mai 1742, au ravitaillement de Frawemberg à la même époque,

à la défense et à la retraite de

Prague de juin à décembre 1742.

Rentré en France avec l'armée en février 1743, il est promu colonel commandant le

régiment de Gâtinais-infanterie par commission du 6 mars 1743 et est employé en Italie, étant à la tête de son régiment

à l'attaque

du village et du château de Pont (novembre), et l'année suivante (1744) à la bataille du château de Demont (9 avril),

à l'attaque des retranchements de Nice, de Villefranca (Villefranche-sur-mer, 20 avril) et du fort du mont Alban (Montalban, 21 avril),

aux sièges de Casteldelfino (Château-Dauphin, 19 juillet),

et à la bataille de la Madona-del-Olmo (près du château de Cony, 30 septembre), sur les frontières du Piemont en 1745, à la bataille

du Tidone le 10 août 1746 (sur sa campagne d'Italie en 1745-1746,

voir

ici).

En 1744, Louis avait vendu à Jean-Jacques Denis, dont le père avait géré les

propriétés des Salomon, la seigneurie de Poulard, héritée des demoiselles de

Salomon, tantes de sa mère. Sur l'acte de vente Louis est qualifié «

Haut et

puissant seigneur Louis, marquis de Goüy, colonel du régiment du Gastinois, demeurant à

Paris, au vieux Louvre, chez Mme la marquise de Lalande, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois.

»

Régiment du Gastinais

Le 12 août 1746, la mort du chevalier de Tessé lui permet de racheter le régiment de

la Reine-infanterie pour un prix réduit qui était

le prix du régiment du Gâtinais dont le Roi disposait purement et simplement.

Ce régiment servait aussi en Italie et continua d'y servir jusqu'à la paix.

« Les nouvelles que je reçois du chevalier de Tessé ne me permettent plus, Monsieur, de conter

qu'il revienne de son .. Permettez moy de vous demander la grâce de supplier le roy

d'accorder à mes enfants le prix du Régiment de la Reine. Les raisons qui m'autorisent à

cette demande sont qu'il a été déjà perdu pour eux à la mort de leur père, ils ont peu de

biens à présent.

Signé : Gouy d'Arsy »

« Versailles le 12 août 1746

Le roy accorde le régiment de la Reine, vacant par la mort du chevalier de Tessé à M de

Gouy, colonel du Régiment de Gastinois et Sa Majesté réduit de 30000 livres le prix du

Régiment de la Reine. »

Régiment d'infanterie de la Reine, créé en 1661,

composé de 2 bataillons (de 12 compagnies de 40 soldats et 1 compagnie de 45 grenadiers), soit 1050 hommes.

Son père décède le 1er mars 1747 et Louis devient ainsi marquis d'Arsy et seigneur d'Arsy, Avrigny, Cartigny (son grand-père était titré marquis de Cartigny),

Troussencourt, Francastel et autres terres situées en Picardie.

Peu avant, le 12 janvier, le Conseil du prince de Condé avait décidé de lui demander communication des titres concernant

les fiefs qui lui appartenaient au jour de son décès, comme héritier de M. d'Arsy, son père. que comme donataire de Louis de Gouy, son oncle, abbé de Klingenmunster.

Reçu

chevalier de Saint-Louis le 16 mars 1747, il se distingue à l'affaire de l'Assiette

(et non pas à Fontenoy comme cela est écrit dans plusieurs généalogies

imprimées, dont celle de Woelmont de Brumagne).

La bataille de l'Assiette (19 juillet 1747) est un épisode de la guerre de succession

d'Autriche qui opposa les troupes franco-espagnoles (les galispans) aux troupes

austro-piémontaises. Louis XV déjà tenté d'entrer dans le Piémont, au siège de Coni et aux batailles de la Madonne de l'Olmo ou de Bassignana,

mais sans succès. En 1747, il ordonne donc d'en finir avec le roi Charles-Emmanuel III de Savoie

et mande une armée forte de 150 régiments d'infanterie, 75 escadrons de cavalerie et deux brigades d'artillerie, sous le commandement

du chevalier de Belle-Isle, lieutenant-général des armées du roi de France, et du marquis de las Minas, son homologue espagnol.

Louis commandait les 2 bataillons du régiment de la Reine qui

faisaient partie des 9 bataillons constituant la colonne de gauche sous le

commandement du comte de Mailly. La disposition d'ailleurs de sa colonne était la suivante :

Une avant-garde composée de douze compagnies de grenadiers; une compagnie de mineurs,et douze

piquets. Elle était aux ordres de M. de Gouy, colonel de la Reine (récit du comte de Mailly).

Louis est blessé au cours de la bataille :

« M. de Gouy a très bien servi ; il eut les deux cuisses percées à la malheureuse affaire de M.

le chevalier de Belle-Isle, et nous l'avons vu longtemps ici avec des béquilles, digne de

compassion ; il espérait dans cette occasion de nouvelles marques de la bonté du Roi, mais

il n'eut rien alors. »

Col de l'Assiette, vallée de Suze, 2587 m.

7 bataillons savoyard et piémontais mettent en déroute 39 bataillons de français et d'Espagnols qui voulaient s'emparer de Turin

Le chevalier de Belle-Isle y perdit la vie

Brigadier depuis le 11 septembre 1747, Louis épouse le 18 février 1749 Anne Yvonnette Esther de Rivié de

Riquebourg, fille d'Etienne Rivié, seigneur châtelain de

Marines et de Ricquebourg, baron de Chars, grand maître des eaux et forêts

de l'Ile de France, récemment décédé, et de Marguerite de la Rivière de

Plœuc. Elle était veuve sans enfant de César de Saint-Georges, chevalier,

comte de Vérac, premier cornette des chevau-légers de la garde du Roi,

brigadier de ses armées. Louis de Gouy avait un nom prestigieux et une

carrière déjà bien remplie, sa femme avait une fortune toute récente, quoique par acte du 31 mars, les jeunes mariés renoncent

à une succession grevée de dettes et la laisse à Monsieur de Ricquebourg, frère de la mariée.

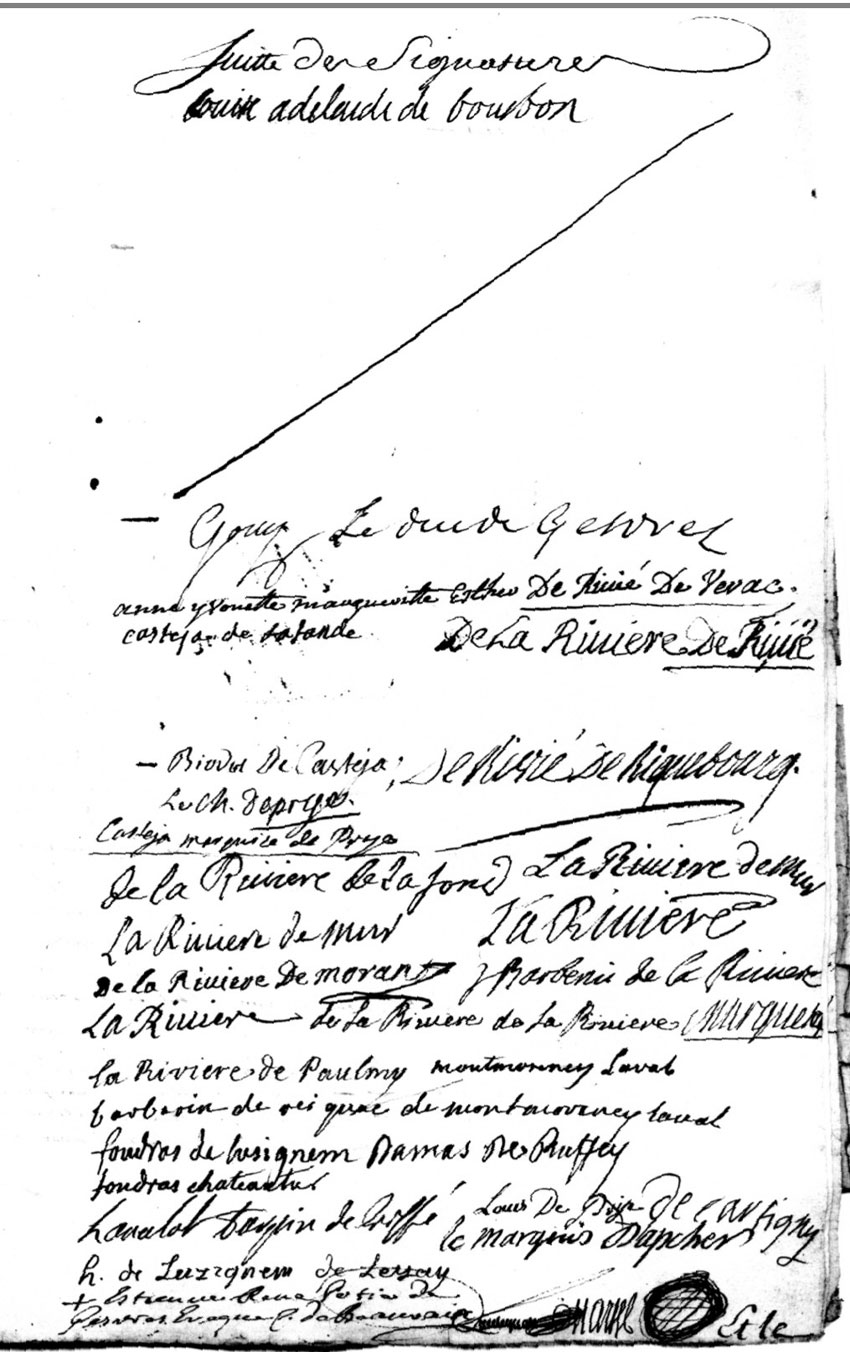

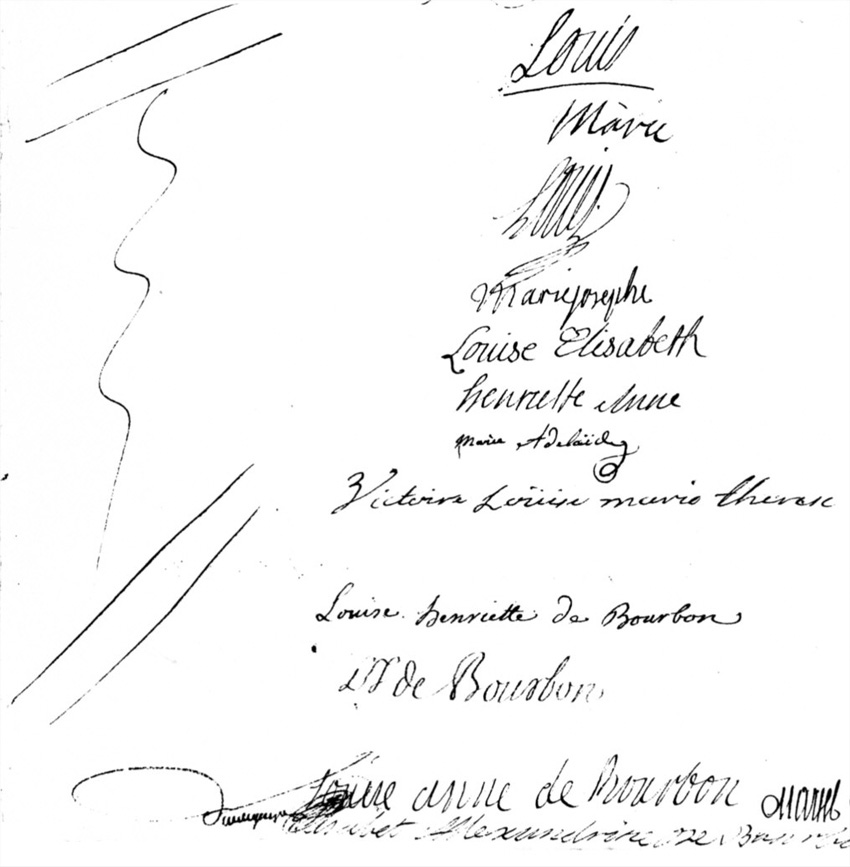

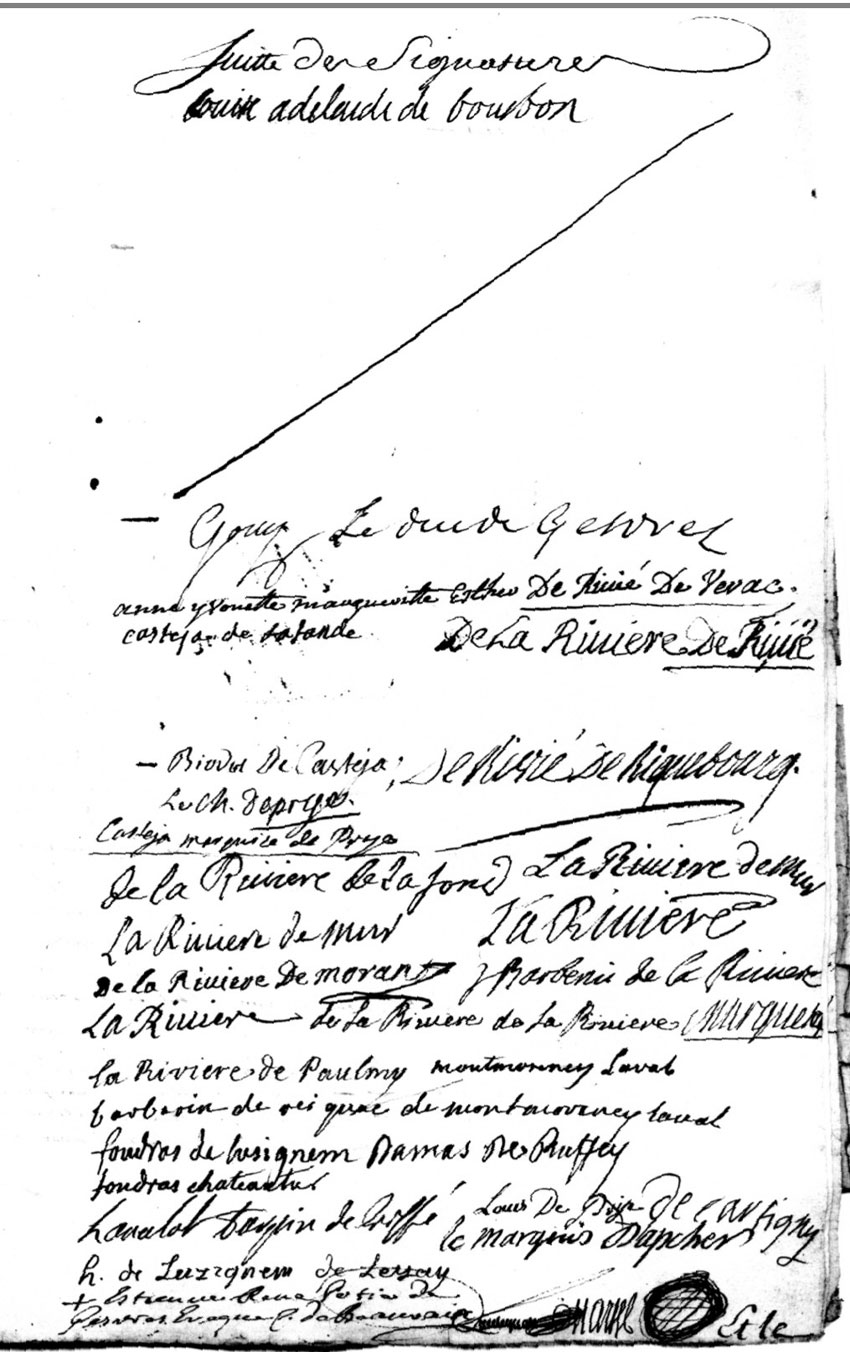

Le contrat avait été conclu deux jours avant

devant Martel et son confrère, notaires à Paris, signé et cautionné par la

famille royale qui témoignait par là, une fois encore, la grande estime dans

laquelle elle tenait la famille de Gouy.

La mariée apportait en dot la seigneurie de Liancourt près de Chaumont dans

le Vexin, deux maisons situées rue du croissant à Paris (qui seront vendues

en 1755), des rentes sur les aides et gabelles, des deniers comptants et du

mobilier pour 60 000 livres tournoi, le douaire sur la maison de Vérac et les droits sur la succession de son père, mort

le 9 octobre 1748. Le total de son apport était de 569 000 livres. Le

marié apportait à son épouse ses terres en Picardie, héritées de son père

décédé, son régiment et la place de dame pour accompagner Mesdames, dont la

fonction était d'assurer auprès de leurs maitresses la présence constante de

nobles dames, sans autre devoir spécifique. Cet emploi était une grâce du

Roi, accordée à Madame de La Lande, quand elle s'était retirée

de son service à la cour ; il était destiné « à la femme qu'épouserait son petit-fils »

et lui apportait 4 000 livres par an.

C'est ainsi que le 16 février 1752 elle se trouva dans un des carrosses du Roi

qui composaient le convoi funèbre conduisant à l'abbaye royale de Saint-

Denis le corps de Madame Henriette. Elle s'y trouvait en compagnie de ses

parentes la marquise et la comtesse de La Rivière et la dame de Paulmy,

également au service de Mesdames.

,

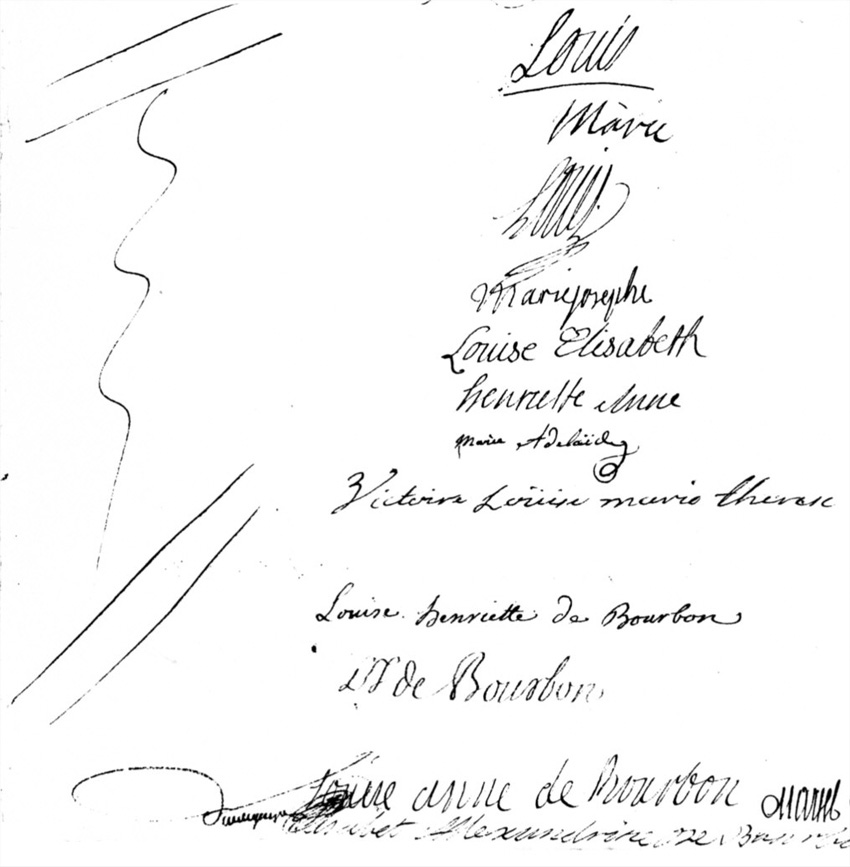

Signatures au bas du contrat de mariage

On note sur la première page les signatures de leur Majestés, de Monseigneur le Dauphin et

Madame la Dauphine, de Madame Infante, de Mesdames de France et des Princes et Princesses du

sang, à Versailles au château du Louvres, à savoir de Louis XV, Marie Leszcynska, le dauphin Louis, sa

femme Marie Josèphe de Saxe, les aînées Elisabeth et Henriette (jumelles), Madame Adélaïde,

Madame Victoire, Louise Henriette de Bourbon (duchesse d'Orléans), Louis de Bourbon (comte de

Clermont), Louise Anne de Bourbon (Mademoiselle de Charolais), Alexandrine de Bourbon

(Mademoiselle de Gex) et Louise Adélaïde de Bourbon (Mademoiselle de La Roche sur Yon)

et sur la seconde page celles « des seigneur et dame futurs épous, et les

seigneurs et dames leurs parents et amis, à Paris en la demeure de la ditte Dame future

épouse ». On remarquera en bonne place la signature de François Potier, 3e duc de

Gesvres, gouverneur de Paris et les signatures de Madame de Lalande (Castéja de

Lalande), du couple Prie (Le chev de Prye + Castéja marquise de Prye)

Armoiries d'alliance Gouy d'Arsy - Rivié

sur la couverture d'un livre d'Anne Yvonette de Rivié

A son mariage les biens de la demoiselle de Rivié s'élevaient à quelque 24 000

livres de rente. Mais avec l'extérieur de l'opulence, il s'en fallait bien que les affaires de

cette maison fussent en règle et le marquis de Gouy eut le désagrément, trois

semaines après son mariage, de voir tous les biens de sa femme saisis pour

les dettes de son beau-père.

Louis, qui avait fait les campagnes d'Allemagne, de Bohème et d'Italie à

la tête des régiments de Gâtinais et de la Reine-Infanterie, semble s'être

assagit peu après son mariage pour assurer sa postérité. Officier général,

animé du désir de s'avancer, il était obligé par conséquent de paraître dans le

monde, à la cour, dans ses garnisons, tenant table à son régiment. On le

retrouvera en 1757 à Dieppe où le 1er bataillon de son régiment est cantonné (le second étant au Québec). Quand

ses devoirs l'appelaient à Paris, il était logé au Louvre dans l'appartement de sa grand-mère, pour lequel le roi lui

donna en 1745 un brevet de survivance en sa faveur.

Neuf mois après la cérémonie du mariage, le 11 novembre 1749, une fille

naquit au Vieux-Louvre à Paris. Marie Louise Henriette

Monique fut ondoyée

le jour même à Saint-Germain l'Auxerrois, et baptisée le 22 décembre suivant

dans la chapelle du roi à Versailles, François-Armand de Rohan, cardinal de

Soubise, grand aumônier de France officiant. Elle eut pour parrain le

dauphin Louis et pour marraine sa sœur Henriette de France (sur Monique,

voir ici).

Vint ensuite Louis-Marthe, qui naquit au même endroit, le 15 juillet 1753 et

fut ondoyé le même jour à Saint-Germain l'Auxerrois. Il fut baptisé le 28

juillet suivant par le prince de Rohan, grand aumônier de France, dans la

chapelle du château de Compiègne, avec le Dauphin Louis pour parrain, et

Louise Élisabeth de France, duchesse de Parme pour marraine (sur Louis-Marthe,

voir ici).

Quelques mois après cette naissance, le 25 octobre 1753, le frère de la

marquise de Gouy, Charles de Rivié de Ricquebourg, dit

Monsieur de

Ricquebourg, alors capitaine au régiment des dragons de la Reine, domicilié à

Paris, rue du Gros-Chenet, meurt à 24 ans au château d'Ennery près de

Pontoise. Certains disent qu'il fut tué en duel, d'autres qu'il mourut de la

petite vérole. Mort sans enfants, et seul héritier de la fortune des Rivié, il

laissait à sa sœur une succession considérable, d'environ 1 200 000 livres,

mais chargée de plus de 600 000 livres de dettes que Louis de Gouy parvint à

éteindre en vendant de ses propres biens et de ceux de sa femme.

Louis devient alors le maître de toutes les seigneuries réunies

par

Thomas Rivié au sein de la baronnie de Ressons, en Picardie et de la

baronnie de Chars, dans le Vexin français. En plus du château d'Arsy, il se

trouvait donc posséder ceux de Marines, Ricquebourg et La Neuville(-sur-

Ressons), mais celui de Marines semble avoir eu sa préférence car on sait

qu'il y habita longtemps puisque, de 1758 à 1786, le marquis « présida toutes les

assemblées hebdomadaires du bureau de direction de l'Hôtel-Dieu de Chars, dont les procès

verbaux portent tous sa signature, et quoiqu'habitant Marines, il parait qu'il venait tous

les dimanches à la messe de Chars. Comme il était en procès avec les oratoriens de

Marines, on raconte qu'il faisait un détour chaque fois qu'il allait à la messe, pour passer

en grand équipage devant leur couvent et les narguer. »

Un troisième enfant, François, naquit le 9 novembre 1755 à Paris et fut

baptisé le 17 juillet suivant en la chapelle du château de Compiègne, tenu sur

les fonts par le Dauphin Louis et par Madame Adélaïde, ses parrain et

marraine.

Deux autres enfants naquirent mais durent mourir en bas-âge car on ne

connait aucun détail les concernant.

Une lettre au ministre de la guerre, datée de Calais

le 26 mai 1758, nous montre cependant combien Louis n'était pas au mieux

de sa forme physique à cette époque, en partie, sans doute, des suites de ses

blessures reçues au col de l'Assiette dix ans plus tôt:

« J'ai l'honneur de vous mander que j'étais arrivé à Calais très incommodé du voiage de

Paris. La quantité de pierres et de graviers que j'ai rendus depuis que je suis icy, me

persuade de plus en plus qu'il est impossible que je fasse la campagne dans l'état ou je suis,

ne pouvant soutenir la moindre fatigue. J'ai éprouvé aussi que je ne pouvais être deux

heures à cheval sans ressentir de violentes douleurs causées par ma néphrétique. Aussi

j'espère, Monseigneur, que vous ne me refuserez pas un congé pour aller prendre les eaux de

Forges qui m'avaient été ordonnées par le médecin qui m'a donné les remèdes que j'ai pris

l'été dernier et presque tout l'hiver puisque les eaux de Passi [Passy] que j'ai pris n'ont pas

été assez fortes et que l'effet de ces remèdes n'a pas été aussi prompt et aussi salutaire que je

l'aurais désiré. C'est l'unique ressource qui me reste, plaignez moy, Monseigneur, de

l'obligation où je suis par mes infirmités de demander un congé dans ce moment, et ne me

refusez pas cette grâce que je vous demande avec instance.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur, votre très humble été très obéissant

serviteur. » (

voir ici)

Louis souffrit ainsi pendant les dix-huit mois qui précédèrent une opération

de la taille qu'il subit en 1761. Sa promotion au grade de maréchal des camps le 17 février 1759 rend vacant le régiment de la Reine que le Roi donne

au marquis de Crussol d'Amboise. Louis ne fut pas employé depuis.

Sa belle-mère, née Agathe de la Rivière, mourut le 31 décembre 1762

dans une maison qu'elle louait aux jésuites rue Cassette à Paris, laissant

sa fille, pour unique héritière. Dans un codicille écrit six

ans plus tôt elle rendait ainsi justice à son gendre :

« Par mon testament du 8 août

1750, je chargeais ma fille de mon exécution testamentaire. Aujourd'hui j'y joins mon cher

gendre, regardant ma fille et lui ne faisant qu'un. De plus l'amitié de M. de Gouy pour

moi, la droiture de sa façon de penser en tout, l'engagerait à lever toutes les fautes

d'ignorance que je peux avoir faites, tant dans mon testament que dans ce présent codicille.

Ses sentiments pour moi m'assurent qu'il lui suffira de voir que l'un et l'autre sont écrits de

ma main, pour remplir tout ce qu'ils contiennent l'un et l'autre. Je l'en supplie, et sa bonne

façon de penser à mon égard ne me permet pas d'en douter, puisqu'il a toujours été occupé à

aller au devant de tout ce qui pouvait me faire plaisir ; mon amitié pour lui méritait la

sienne, puisqu'il n'y en a jamais eu de si parfaite. Je l'en assure ici, et que j'emporte en

mourant la satisfaction que j'ai de voir l'amitié pleine d'union avec laquelle il vit avec mon

enfant. Quoiqu'elle en soit assurément digne par la sienne pour lui, il est toujours bien

satisfaisant à une mère tendre de voir ses enfants penser en tout point comme ils le doivent.

Je les conjure l'un et l'autre de se souvenir de leur vieille maman qui meurt très satisfaite de

les voir heureux. Elle désire qu'ils continuent d'y vivre et que leurs enfants augmentent leur

bonheur ; comme ils sont très bien nés, j'ai lieu d'espérer que cela sera. »

Le 17 février 1763, le marquis de Gouy prêtait serment entre les mains du

Roi pour la lieutenance générale du gouvernement de l'Ile de France au

département du Vexin Français (Gazette de France du 4 mars). Son rôle était

de commander sous les ordres du Gouverneur général de l'Ile de France (le duc de Tresmes jusqu'en 1766 puis le duc de Gesvres, son fils) dans le district du Vexin français (Pontoise, Magny, Chars) et de commander en chef en l'absence du gouverneur.

Mais à cette époque la charge était devenue purement honorifique

et le titulaire résidait à la cour et se contentait de toucher ses revenus. Les gouvernements et lieutenances générales des provinces étaient

données à la haute noblesse et aux officiers généraux.

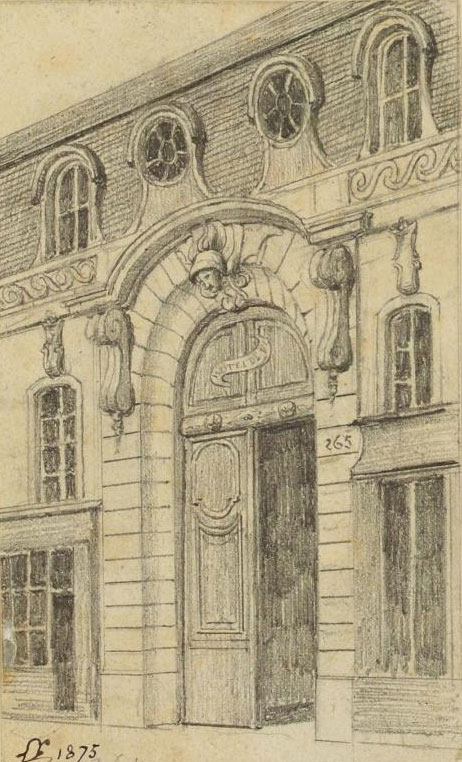

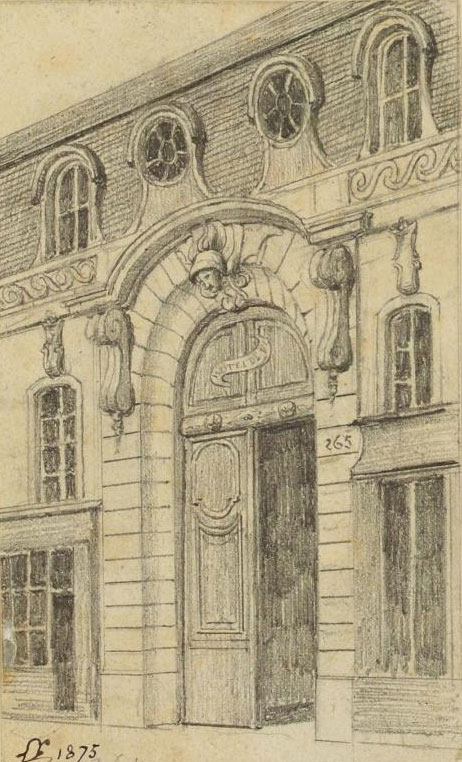

En 1767 le marquis de Gouy se détermine à prendre un hôtel à Paris,

appelé hôtel de Vic, situé rue Saint-Martin, vis-à-vis celle de Montmorency,

dans lequel la marquise put emménager le 29 novembre. Ce logement, disait-il,

lui revenait à plus de douze mille livres, à cause du Suisse, et de l'augmentation

de bois, de chandelle et d'huile de lampe.

La marquise y avait

trois femmes de chambre, un cocher et deux laquais. Parmi son personnel le marquis avait un secrétaire, un valet de chambre, un cuisinier, un cocher, un laquais, un frotteur et un suisse. La marquise avait

une voiture et deux chevaux, et le marquis quatre voitures et douze chevaux.

L'hôtel de Vic fut démoli en 1885

Monique épousa le comte des Salles le 18 février 1769. Le 10 mai ses deux frères allèrent à Vaugirard, qui n'était encore

qu'un village de banlieue, pour se préparer à l'inoculation contre la petite

vérole. Louis avait vendu l'appartement du Louvre, et en attendant qu'il fût en état de les recevoir, Monique et son mari logeaient dans la maison du marquis. La mère

imprudente avait été embrasser ses fils attaqués d'un poison, qui, pour être

volontaire, n'en était pas moins dangereux dans la communication. Au retour elle ne

changea point d'habits et vit sa fille sans précaution. Quand il l'apprit, le

marquis, dont la mère était elle-même morte, à 26 ans, de la petite vérole

qu'elle avait prise de lui, qui a vu une partie de la famille de sa femme

détruite par ce venin, se mit en colère et s'écria dans sa détresse : vous avez

risqué d'empoisonner votre fille ! Et la crainte de rapporter dans sa maison l'air de

la maladie, lui fit renouveler l'interdiction faite à la marquise d'aller rendre

visite à ses enfants : « Je le crois bien, Madame, lui dit-il, que vous n'irez point voir

vos enfants. Si vous étiez assez hardie pour y mettre les pieds, je vous déclare que vous ne

rentreriez pas dans ma maison, et si vous y envoyiez quelqu'un de vos gens, celui qui s'y

serait présenté s'en trouverait mal, car je le tuerais sur la place. » Cette violente

altercation, pourtant bien compréhensible et qui le fera plus tard qualifier de

coléreux, se produisit à une époque où les relations entre

le marquis et la marquise étaient loin d'être au beau fixe !

Déjà au début de l'année 1769 le marquis et la marquise

de Gouy avaient eu une violente altercation dans leur demeure parisienne : la

marquise voulut, ce soir là, entre minuit et une heure, quitter la maison,

faisant atteler son carrosse. Le marquis voulut l'en empêcher et la marquise

l'aurait alors fait pirouetter dans la chambre avec violence. Il fallut le secours d'un

ami commun qu'on avait envoyé chercher, malgré l'heure indue, pour

ramener le calme et convaincre la marquise de renoncer à ses projets. Depuis

ce jour-là, le marquis cessa de voir sa femme pour éviter des scènes et ils vécurent

chacun de leur côté, lui ayant renoncé à recevoir et elle recevant encore

quelques amis et parents à souper assez souvent.

Un certain temps s'écoula dans ce modus vivendi jusqu'à un nouvel esclandre

survenu le 6 janvier 1771 : ce jour là, la marquise recevait quelques invités,

mais le marquis avait défendu à son suisse de laisser entrer les carrosses dans

la cour après neuf heures du soir car lorsqu'ils repartaient dans la nuit, cela

faisait force bruit et troublait son sommeil, sa chambre étant au rez-de-chaussée

sur la cour. Ayant voulu passer outre, la marquise avait ordonné au

suisse de laisser entrer les carrosses. De ce jour, le conflit conjugal ne connut

plus de cesse...

Le marquis convoqua un commissaire du châtelet le lendemain et lui rendit

plainte contre la marquise. Témoin de la rédaction de cette pièce, la marquise

s'empara de l'officier public qui l'a reçue et lui dicta à son tour une autre en

réponse. « On croit qu'elle va se justifier de toutes les imputations dont elle vient de se

voir accablée, mais pas du tout ! Il n'est question de rien qui ait rapport à tout ce qui est

paru depuis . »

Louis partit alors six mois sur ses terres picardes. Peu après, au mois de

novembre 1771, la marquise se retira au couvent des Dames de l'Immaculée

Conception, dit des Récollets, rue du Bac à Paris. De là, elle engagea une

procédure en séparation contre son mari, afin de recouvrer la jouissance de

ses biens. Elle en appela même, par une lettre, au Roi en personne.

On fit imprimer de part et d'autre des mémoires en vue du procès que la

marquise intenta à son mari : mémoires acharnés de sa part, et très modérés

de la part du marquis, soucieux de préserver le renom de son illustre famille.

Il y évoquait une révolution étrange survenue dans l'âme de la marquise ou

encore la disposition de son corps altérant celle de son esprit, chez une

femme qui était déjà sujette auparavant à une grande mélancolie.

Ce procès se déroula à l'époque de la fin du bras de fer entre Louis XV et les

Parlements. On sait que pour mettre un terme à la guerre ouverte menée par

ces derniers au pouvoir royal, le chancelier Maupeou, créateur des

institutions judiciaires modernes, réalisa cette année 1771 un spectaculaire

coup de force pour reprendre en main le pouvoir judiciaire. Une justice

prompte, gratuite et rapprochée du justiciable, la vénalité de tous les offices

abolie, le domaine du juge à jamais séparé du domaine législatif, étaient des

idées qui naissaient à peine lorsque Maupeou les jeta d'un coup dans la

réalité. Sa réforme fut vivement combattue par les Princes du sang et certains

philosophes, mais elle fut soutenue par Voltaire qui, depuis l'affaire Calas,

détestait les parlements, et puissamment servie par l'avocat Nicolas-Henri

Linguet qui l'avait souhaitée et inspirée, et qui allait donner la vie au nouveau

Parlement par ses brillantes plaidoiries.

C'est avec l'affaire du marquis de Gouy que l'avocat Linguet fit ses débuts à la barre.

Cette affaire de séparation de corps au XVIIIe siècle, dans le grand monde de

la cour, est fort curieuse par elle-même, mais elle a aussi l'avantage de

montrer mieux que toute autre les qualités de Linguet. La marquise

était, quant à elle, défendue par Maitre Gerbier, « un des plus grands orateurs que

la France ait produits », surnommé l'Aigle du barreau.

Linguet gagna la cause du marquis et le Parlement rejeta la demande en

séparation de corps et de biens par sentence du 22 février 1772.

Après cela la marquise cessa d'habiter avec son mari et celui-ci lui

donna un hôtel rue Cassette, loué 4 000 livres. Elle y avait huit domestiques,

une voiture et des chevaux.

Le 9 mai 1775, le marquis acheta une maison rue de la Chaussée d'Antin, la seconde à droite après la rue de Provence, bâtiment, cour, jardin

et autre dépendances, et un terrain situé derrière le dit jardin, joignant le

maison du comte de Bezon, moyennant 88 000 livres, ainsi que le mobilier

garnissant la dite maison, pour 4 000 livres. Un autre description de l'époque situe cet hôtel rue de Provence, entre la rue de la Chaussée-d'Antin et les écuries d'Orléans. C'est dans cet hôtel qu'il

décéda quinze ans plus tard, en laissant l'usufruit à sa fille Monique et la

propriété à sa petite-fille Aurore.

Prétendant avoir éprouvé depuis des mauvais traitements de la part de son

mari, la marquise forma une nouvelle demande en séparation, laquelle fut

encore déclarée non recevable par une sentence du Châtelet du 29 février

1776, confirmé par un arrêt du 3 mars 1777. Le 24 avril suivant Louis achetait 14 toises

(à peu près 28 m) de terrain autour de son hôtel.

Le 23 mai 1778 Louis fait aveu et dénombrement du fief de Dampmarest.

Il est promu lieutenant général le 1er mars 1780. Son fils Louis-Marthe épouse le 12 juin suivant une "créole" de Saint-Domingue, la riche Amable Hux de Bayeux.

Veuve depuis 8 ans, sa fille Monique épouse le 26 février 1787 le comte Barthélemy O'Mahony.

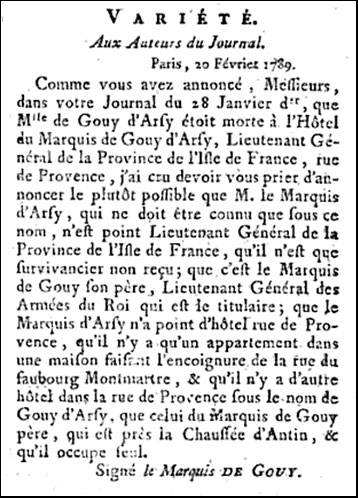

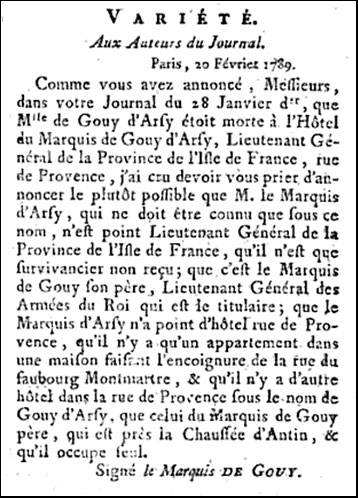

A l'occasion de l'annonce du décès de sa petite-fille, Louis juge bon de faire une mise au point dans le Journal de Paris du 20 février 1789 :

il est le marquis de Gouy et son fils est le marquis d'Arsy.

Il siége à l'Assemblée générale

des Trois-ordres du bailliage de Clermont-en-Beauvaisis, dont il est

gouverneur, qui se tint le 9 mars 1789. Le 11 mars eut lieu une délibération relative à un "combat de fief" entre le prince de Condé et le marquis de Gouy (archives du château de Chantilly).

Dans l'acte du 20 avril 1789 donnant à Barthélemy O'Mahony le tutorat de sa belle fille Aurore des Salles, Louis est qualifié

Très haut et très puissant seigneur Louis, marquis de Gouy, lieutenant général des armées

du Roi et de la province de l'Isle de France au département du Vexin français, comandant

pour Sa Majesté des ville et château de Clermont en Beauvaisis, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, baron de Chars et de Ressons, seigneur d'Arsy, Avrigny,

Ricquebourg, la Neufville, haut et bas Matz, Marine, Santeuil, Fremencourt (Frémécourt),

Brignacourt (Brignancourt), Bréançon, le Ruel, le Rosnel, Gerocourt, Senecourt, Liancourt, et demeurant

en son hôtel de Paris rue de la chaussée d'Antin, paroisse Saint-Eustache, grand-père

paternel.

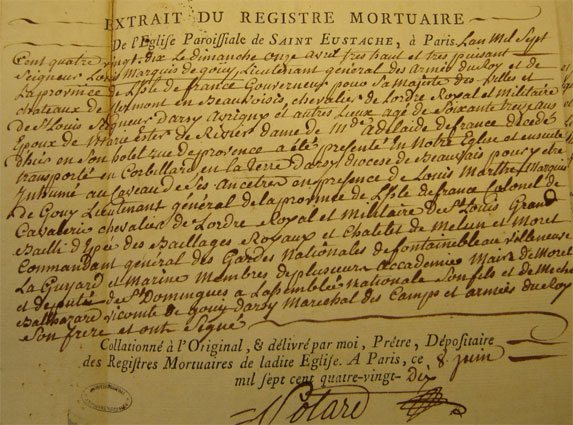

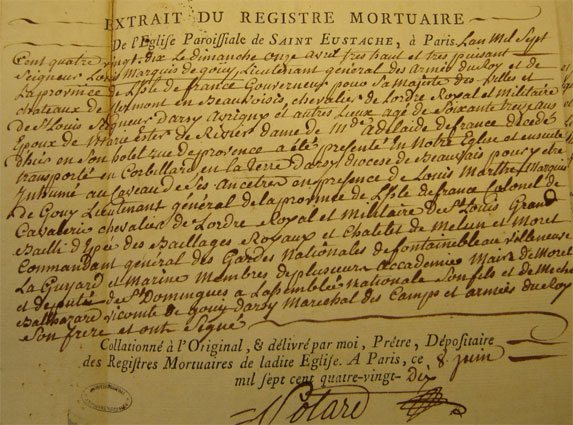

Louis s'éteignit avant sa femme, à l'âge de soixante treize

ans, le 10 avril 1790, dans son hôtel de la rue de la Chaussée d'Antin à Paris,

libérant ainsi la dame de Rivié, son épouse, du joug dont elle essayait de se

défaire depuis plus de vingt ans. Cette mort épargna au marquis deux

choses : d'une part les pires excès de la Révolution qui devaient emporter

son fils et d'autre part le divorce que les lois de la République naissante

n'allaient pas tarder à autoriser et que sa femme n'aurait pas manqué de

demander. Il laissait 4 petits-enfants : Aurore des Salles (11 ans), Ange-Emmanuel (8 ans) et Athanase (5 ans) de Gouy d'Arsy, Arsène O'Mahony (3 ans).

De ses arrière-grands-parents Gouy d'Arsy, Paul O'Mahony, conservait 2 petites miniatures ovales les représentant et une paire de pistolets d'arçon montés en argent, sans doute détruits dans l'incendie

de son immeuble durant la Commune de Paris.

Extrait du registre mortuaire de la paroisse Saint-Eustache de Paris

-cliquer sur l'image pour agrandir-

Louis fut inhumé dans le caveau de ses ancêtres à Arsy, comme cela est

rapporté dans le registre cette commune :

« L'an mil sept cent quatre vingt dix, le lundi douzième jour du mois d'avril, le corps de très

haut et très puissant seigneur messire Louis, marquis de Gouy, lieutenant général des

armées du Roi et de la province de l'Ile de France au département du Vexin français,

gouverneur pour Sa Majesté des ville et château de Clermont-en- Beauvaisis, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur d'Arsy, Avrigny, et autres lieux, âgé

d'environ soixante treize ans, époux de dame Marguerite Antoinette Esther de Rivié,

dame de Madame Adélaïde de France, décédé à Paris en son hôtel rue de la Chaussée

d'Antin, le dix du courant, nous a été apporté de l'église Saint-Eustache, sa paroisse, où il

a été présenté par Messire Joseph de Laleu, docteur en théologie de faculté de Paris, vicaire

de la susdite paroisse, et par Messire Pierre Charles Patard, prêtre receveur des convois de

la dite paroisse, et a été inhumé par nous prêtre curé soussigné au caveau ordinaire des

seigneurs de la paroisse de Saint-Médard d'Arsy-en-Campagne pratiqué sous la chapelle

des dits seigneurs et ayant son entrée sous le pupitre de la dite église, en présence de Charles

Louis de Blainville, secrétaire du dit seigneur, chevalier de Saint Louis, avocat et procureur

au parlement, exécuteur testamentaire du dit défunt, et ayant charge et pouvoir ainsi qu'il

nous l'a déclaré de représenter Louis-Marthe, marquis de Gouy, lieutenant général de la

province de l'Ile de France, colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, grand bailli d'épée des villages royaux et châtelet de Melun et Moret,

commandant général des gardes nationales de Fontainebleau, Villeneuve-la-Guyard et

Marines, membre des académies Royales des Belles Lettres, Sciences et Arts de Richemont

en Virginie, de Marseille, de Châlons et d'Arras, maire de la ville de Moret et député de

Saint-Domingue à l'assemblée nationale, lequel retenu à Paris par des devoirs

indispensables envers la Nation dont il a l'honneur d'être l'un des représentants, n'a pu

dans les circonstances critiques où se trouve la patrie à laquelle il se doit tout entier,

accompagner le corps de Monsieur son père jusqu'à Arsy, mais après avoir assisté à la

présentation à Saint-Eustache de Paris, nous a prié de vouloir bien l'accompagner en son

lieu et place et lui donner cette preuve d'attachement, et ont signé. »

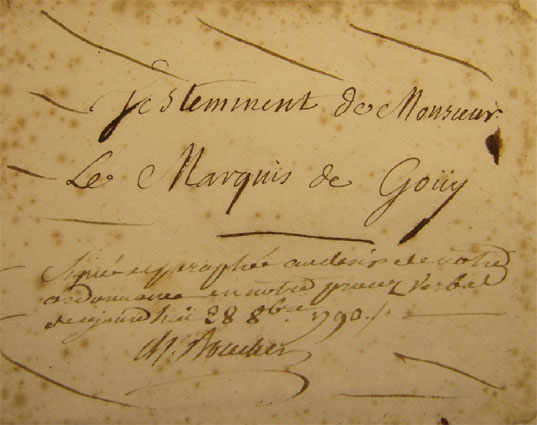

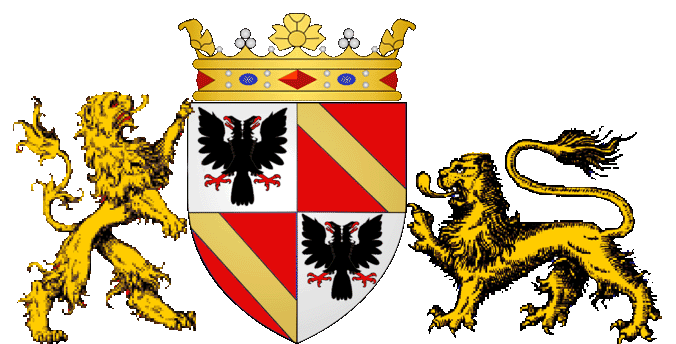

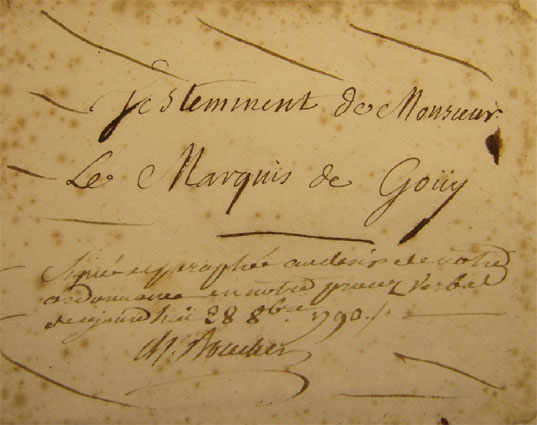

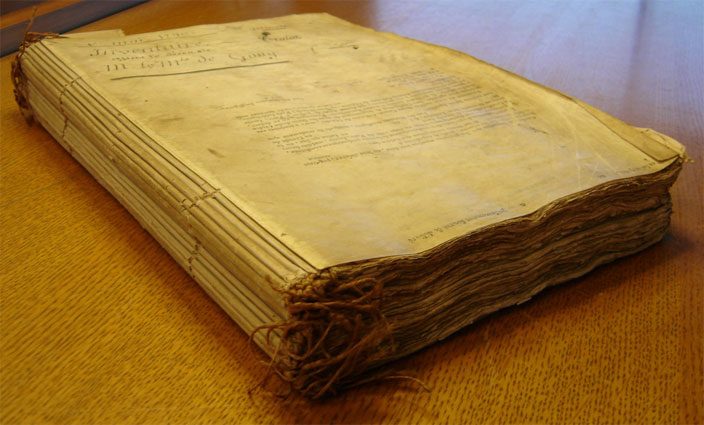

Enveloppe contenant le testament (chez ME Trutat, notaire à Paris)

Inventaire après décès du 1er mai 1790 [AN - ET/LVIII/0565]

(SHAT 1 YD 1054)

,

,