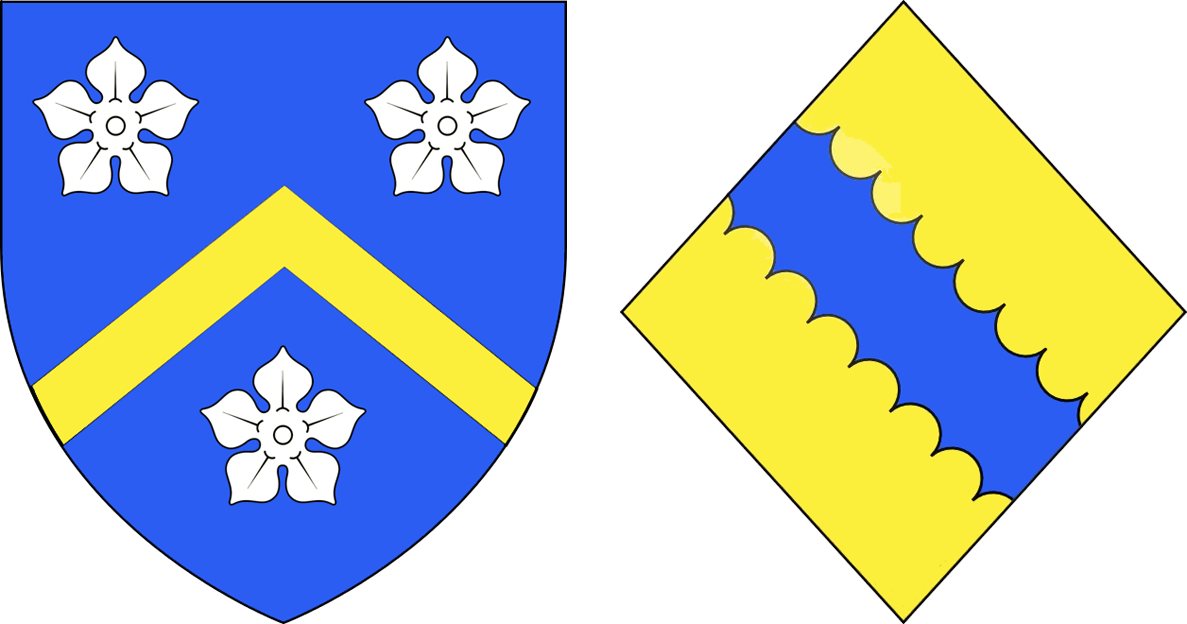

Elle avait une sœur aînée, Louise Aline Guillonne, née le 8 juillet 1747, sûrement morte enfant, car

on perd sa trace et que Jeanne Vincente est qualifiée "fille unique et héritière" lorsque son père

mourut le 3 mai 1752 (elle avait 26 mois !). C'est alors sa mère qui fut nommée sa tutrice et

son parrain qui fut nommé son curateur.

Son père était mort sans que soit réglée la succession d'un cousin de son grand-père, mort en 1717 sans héritier,

à savoir François-Hyacinthe Thomas,

chevalier, seigneur comte de la Caunelaye, gouverneur de Belle-Isle, maréchal de camp des armées

du roi.

Dans une liasse de lettres écrites entre 1752 et 1755 (archives du château de Tredion),

on trouve un projet de transaction à l'effet de terminer un procès durant depuis 35 ans entre feu

Hyacinthe Thomas et sa fille Jeanne-Vincente, d'une part, et Marguerite

Thomas, veuve de Jean Hemenigilde de Calloët, seigneur de Trégomart (père du parrain),

Guy-Joseph Thomas, (frère de Hyacinthe et de Marguerite), et Cyrille-René Rolland d'autre part. Une sentence de la cour de Vannes du 8 janvier 1757

autorisait la mère de Jeanne Vincente à terminer par une transaction les différends qui divisaient son époux

et la sœur de celui-ci, au sujet de la succession du gouverneur de Belle-Isle, et des

successions des père et mère communs, et encore aux prétentions de Guy-Joseph Thomas et de René Rolland.

Elle fut également héritière principale de son oncle Joseph-Guy Thomas, mort en avril 1760

sans héritiers

directs, et les biens meubles qui lui étaient échus (bestiaux, hardes, linges et effets mobiliers),

furent mis en vente publique aux halles de Guichen le 18 août.

Son enfance se déroula à Vannes et en grande partie à Allaire où la famille possédait le

manoir de Vaudequip,

alors bien entretenu et vraiment demeure seigneuriale. Un étang d'une grande superficie étalait

ses eaux au midi du château et faisait tourner la roue d'un moulin banal, disparu aujourd'hui.

Le domaine comprenait 482 hectares. A l'extrémité de l'enclos s'élevait un oratoire privé qui

fut délaissé, semble t'il, pendant fort longtemps puisqu'on retrouve aux archives l'acte de

réconciliation de la chapelle fait en 1726.

C'est dans cette chapelle du Vaudequip que Jeanne Vincente,

un an après la mort à 51 ans de sa mère (le 25 avril 1767 à Vannes), épousa à dix-huit ans, le 22 août 1768,

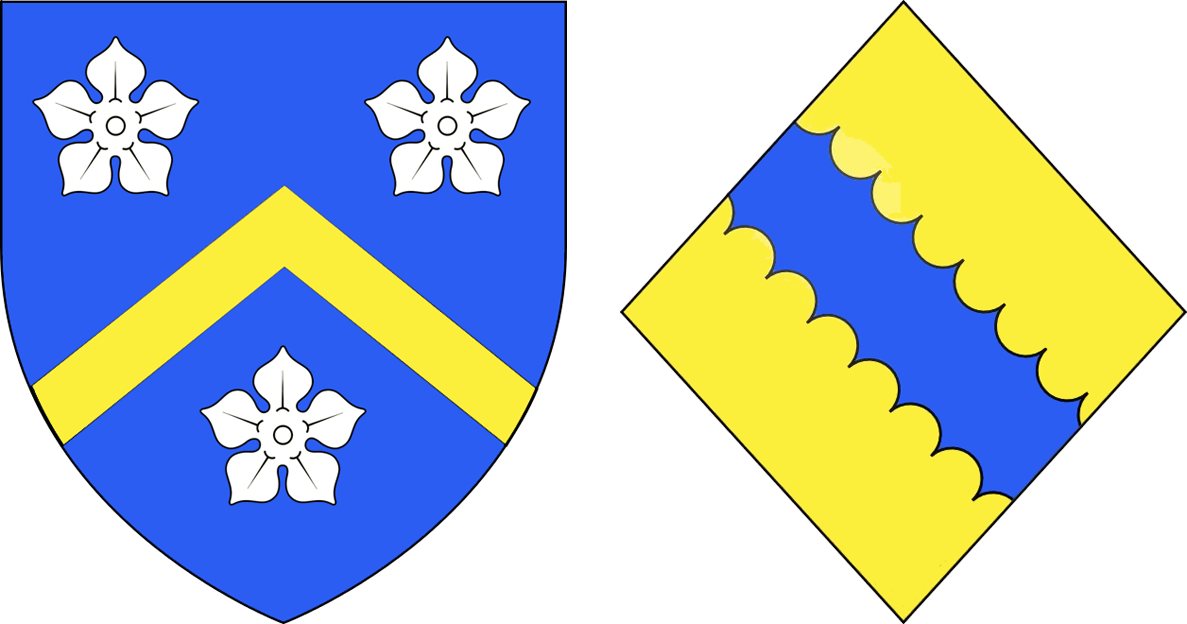

"haut et puissant seigneur messire Charles-François-Jules du Bot, chevalier, seigneur du Grégo,

marquis de la Roche, baron de Laz, etc., domicilié en la paroisse Saint-Pierre de Vannes,

fils de messire Thomas-Scholastique du Bot, chevalier, seigneur du Grégo, etc., et de dame

Charlotte Huchet de la Bédoyère".

Le mari était titré "Chevalier, Marquis de La Roche-Helgomarc'h (1767-1789), Baron du Laz, Comte de Gourmois, Vicomte de Curru, Châtelain de la châtellenie de Kerouzas, de Penanech,

de Kercharles, de Coeteves, du Merdy, de Botenigneau et de Brouillac, Seigneur du Grégo,

de Kerglas et autres lieux." Jeanne apportait le Vaudequip en Allaire et Botblay en Sulniac.

Le 31 octobre suivant, en leur hôtel à Vannes, rue Saint-François, les époux se donnèrent

respectivement leurs biens meubles en pleine proriété, ainsi que les acquêts et conquêts

en usufruit.

Les jeunes époux s'installent au Vaudequip. Ils font un état des lieux avant travaux avec un maçon,

d'un charpentier et d'un couvreur. Elle dit leur noms. L'état des lieux est très long car le Vaudequip

était alors presque une ruine. Par exemple, la cuisine, elle lit : « le pavage de laditte cuisinne est

entièrement dégradé et qu'il y manque la plus grande partie des thuilles et que le menteau de la

cheminée est détaché et prest à tomber. »

Jeanne-Vincente et Charles vont tout refaire, et à grands frais (Inès Cassigneul :

les papiers de

Jeanne-Vincente).

Les premières années du mariage furent, sinon heureuses, du moins sans histoire.

Le 16 janvier 1769, en son château de Kerglas en Saint-Nolff, Charles était

témoin au mariage de

sa sœur avec le comte de Kerstrat, en tant que "chevalier, chef de nom et d'armes,

marquis du Grégo de la Roche, baron de Laz, châtelain des châtellenies de Trevarez, le Grégo,

Kerglas et autres lieux". Sa femme, présente à la cérémonie, y est nommée "Jeanne Françoise Marie de la Caunelays

dame marquise du Grégo".

Si le couple habitait un hôtel particulier rue Saint-François, à Vannes, il séjournait souvent

au manoir de Trévarez, où naquit leur fille Louise-Exupère-Charlotte, le 27 août 1770.

Elle y fut portée sur les fonts de la chapelle Saint-Hubert par son parent le comte

François-Gabriel de la Fruglaye, plus tard maire de Morlaix, et par sa tante Julie-Charlotte

du Bot du Grégo, épouse du comte de Kerstrat.

Charles se plaisait dans son marquisat où il pouvait se livrer à la chasse dans les grandes forêts

de ses terres, et tenir son rang, étant par exemple le parrain de la nouvelle cloche de l'église

de Laz, baptisée Sophie-Charlotte le 29 septembre 1772 par la comtesse de la Fruglaye,

née Sophie-Charlotte de Caradeuc de Chalotais.

Mais, au fil des ans, la personnalité originale et complexe de Charles se révèla, s'affirma.

Ce riche seigneur, aimant les fêtes, les beaux habits, semble avoir été un de ces gentilshommes

si fréquents, hélas ! à cette époque, instruit, mais jouisseur et insouciant, plein de

contradictions, idéaliste, rêveur, généreux, se montrant parfois très dur avec ses proches,

ses vassaux, sa famille. Mauvais gestionnaire, il dépensait sans compter obérant une fortune

considérable. Dans son ouvrage

Le Vaudequip, lieu de mémoire, Georges Le Cler raconte :

« Le caractère fantasque de Charles, sa manière désinvolte de se conduire, ses dépenses

inconsidérées pèsent sur la vie intime du couple. Jeanne-Vincente se sent délaissée, trahie. »

Charles délaissa de plus en plus sa femme pour courir la prétentaine, de château en château.

L'épouse, ainsi abandonnée, ne trouvant suffisante la compagnie de sa petite Louise,

se consola rapidement dans les bras du régisseur, Yves le Moigno, de Saint-Jacut.

Il arriva ce qui devait arriver : la rupture. Jeanne du Bot écrivit un mémoire relatant

ses infortunes : Charles y est dépeint sous un jour peu favorable : jaloux et despote.

Il est certain que le marquis du Grégo n'était pas un modèle de vertu, mais sa femme valait-elle

beaucoup mieux ? Je ne le pense pas. Le mémoire de Jeanne n'est qu'un plaidoyer « pro domo sua »

qui n'a d'ailleurs trompé personne (sur le marquis du Grégo,

voir ici).

Un jugement du 14 mai 1778 prononça la séparation de biens entre les deux époux qui, désormais,

vont chercher toutes les occasions de se nuire à travers le règlement des affaires litigieuses

les concernant, embrouillamini de droits, de procès-verbaux d'origine, d'actes de propriété etc.

A titre d'exemple, le 12 décembre 1788 Charles adressa une requête au présidial de Vannes à l'effet d'être autorisé

à assigner Jeanne Vincente pour avoir vendu du bois de haute futaie au Vaudequip. Le 18 janvier

suivant il se désista de cette demande qui ne pouvait aboutir

vu que les époux étaient séparés de biens depuis dix ans !

Désormais c'est elle qui gère ses biens comme on le constate avec pluiseurs actes retrouvés dans les archives du château

de Trédion. Ainsi le 22 avril 1779, elle consentit une ferme de sa seigneurie de la Ribaudière à Joseph Fauchoux,

du village de Cramoine. Le 20 janvier 1780 elle donnait procuration

à Jean-François Régnier, avocat au Parlement, demeurant à Vannes (enregistré au greffe de la juridiction de Keruzas).

En 1785 elle poursuivait des procédures contre ses vassaux pour fournissement d'aveu. Entre le 4 novembre 1788 et le 11 mars 1791,

M. de La Villebaud, son régisseur, lui remettait des compte-rendus réguliers. Entre 1701 et 1800,

elle donna procuration à Mlle de Kercado pour toucher les revenus de la terre de Botblay. De 1780 à 1791, Mme veuve Tiengou, fermière générale de La Ribaudière, lui

fournit les comptes. Entre 1701 et 1790 son procureur fiscal avait sa procuration pour toucher les fermages. Etc.

Elle était présente le 20 mai 1787 au mariage de sa fille avec le vicomte de Pontbellanger dans la

chapelle du château de Trevarez. Le 9 avril suivant naissait à Quimper Charles-Félix d'Amphernet

de Pontbellanger, leur fils unique, baptisé le lendemain en l'église cathédrale Saint-Corentin, ayant pour parrain le marquis

du Grégo, son grand-père, et pour marraine Louise de Collardin, dame de Bretonville, veuve de Ferdinand-Charles

Ollivier, grand maître honoraire des eaux et forêts de France au département de Caen,

sa tante paternelle. Deux filles seraient nées également. L'une, selon Georges Le Cler, serait

morte le 25 décembre 1790, âgée

de cinq mois, et inhumée dans la chapelle de Bogé de l'église d'Allaire (acte non trouvé).

Nous avons connaissance de l'autre, qui serait née en 1792, par le

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest

et des musées de Poitiers dans lequel on peut lire que le marquis du Grégo débarqua

à Jersey le 24 juin 1791 "avec sa petite fille âgée d'environ 6 ans en 1798".

Lorsqu'en 1793 sa fille partit se réfugier de l'autre côté de la Loire, chez sa tante Colbert Chabanais, au château de Maulévrier,

c'est elle qui garda son petit-fils Charles-Félix. Elle lui portait une grande affection et à l'occasion

de son mariage en août 1819, elle lui donna l'usufruit qu'elle s'était réservé sur la terre

de Vaudequip et ses dépendances sises dans les communes d'Allaire et Saint-Jacut,

département du Morbihan, moyennant une pension

pour elle et sa femme de chambre, gratuite

convenable à son état et à sa condition.

Le 5 février 1793, son mari lui fit un certificat de résidence à Rochefort entre le 6 septembre

et le 17 décembre 1792.

Jeanne, tout comme sa fille, est considérée comme ayant été une espionne de Hoche, qui la cite

dans sa lettre

au Directoire du 2 mars 1796 : "

La personne qui m'a si bien servi depuis trois mois est la

fille de la marquise du Grégo, dont il est question dans les notes jointes à votre lettre, etc."

Nous ignorons malheureusement le contenu de ces notes !

On dit que c'est elle qui fit remettre à son gendre (qui le refusa) le sauf conduit donné par Hoche à la demande

de Louise (sur Louise,

voir ici).

On remarquera aussi que ses biens ne furent pas saisis, mais il est vrai qu'elle était divorcée

d'un mari émigré.

Léon Dubreuil écrit : « Hoche connut quelques belles aristocrates qui secondèrent ses

projets ou son action (...) La marquise du Grégo, la vicomtesse Turpin de Crissé, Mme de

Pontbellanger, passent pour avoir été ses maîtresse.

Les deux premières ont certainement contribué à son œuvre par des manœuvres occultes ou par des pourparlers à franc visage. » (

Histoire des insurrections de l'Ouest, 1930, vol 2)

Jeanne s'assagit l'âge aidant. Elle se retira au couvent de Redon, où elle mourut le 22 mai 1822 ("en la maison de retraite de cette ville"), âgée de 72 ans.

Elle avait été attaqué en justice par sa fille pour faire annuler sa séparation de biens d'avec son mari

"pour défaut d'inventaire"

et demander la déchéance de son douaire "du fait de l'absence prolongée de la femme pendant la dernière

maladie de son mari". Le 9 juin 1813 devant le tribunal de première instance de Rennes furent exposés les faits :

Le consentement du mari à la séparation volontaire ne suffit pas pour affranchir la femme

du devoir d'assister son mari dans ses derniers moments ; loin de porter les soins que le femme doit à son mari, la dame du Grégo s'est

constamment tenue éloignée du sieur du Grégo et a affecté dans tous les temps une insouciance marquée

qui ne peut trouver de motifs réels que dans l'oubli de ses devoirs envers lui ; lors de son retour d'émigration,

elle ne lui offrit même pas le moindre secours dans l'état de dénûment total où il se trouvait ;

s'il fait quelques démarches pour ramener, comme le disait sa lettre du 18 vent. an IX, plus

de concorde dans sa famille, on voit sa femme fuir le château de Vaudequi au moment où son mari

y entrait ; enfin, pendant le long espace de temps qu'a duré la dernière maladie du sieur du Grégo, la dame du Grégo n'a donné aucun signe

d'existence à son mari, ne s'est pas mise en devoir de lui prodiguer le moindre soin, et n'a même

pas cherché à se rapprocher de lui, et si elle ignorait son état de maladie, cette insouciance

est moins pardonnable encore. Le tribunal rendit un jugement dont "la veuve Dubot

du Grégo" fit appel.

La 3e chambre de la cour royale de Rennes rendit un arrêt lors de sa séance du 18 juin 1814

disant que la partie concernant la déchéance du douaire avait été bien jugée mais que les autres dispositions du jugement avaient été mal jugées.

En conséquence le tribunal condamna la femme Bonté à payer à la veuve du Grégo 1° la somme de 8 000 livres

pour deniers dotaux ; 2° celle de 2 400 livres pour supplément de trousseau qui lui fut adjugée par

la sentence de séparation ; 3° celle de 1 500 livres pour l'habit de deuil stipulés dans le contrat de mariage ;

et 4° celle de 15 258 livres pour récompense à raison d'une obligation contractée en 1786.

[Journal du Palais, 3e édition (Ledru-Rollin), tome douzième, 1814-1815 (Google livres)]