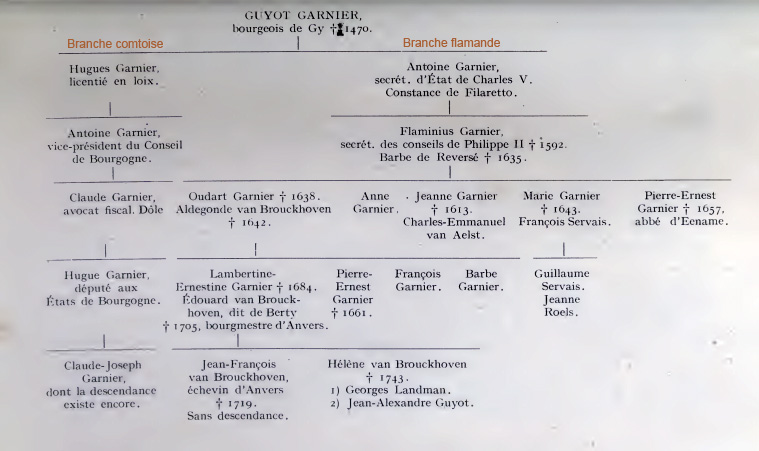

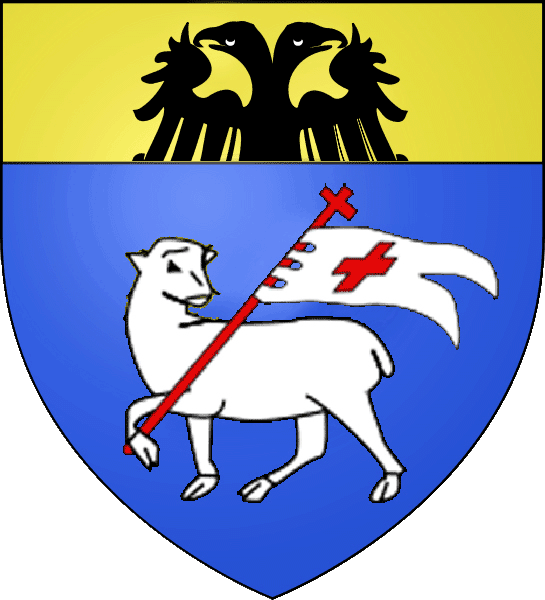

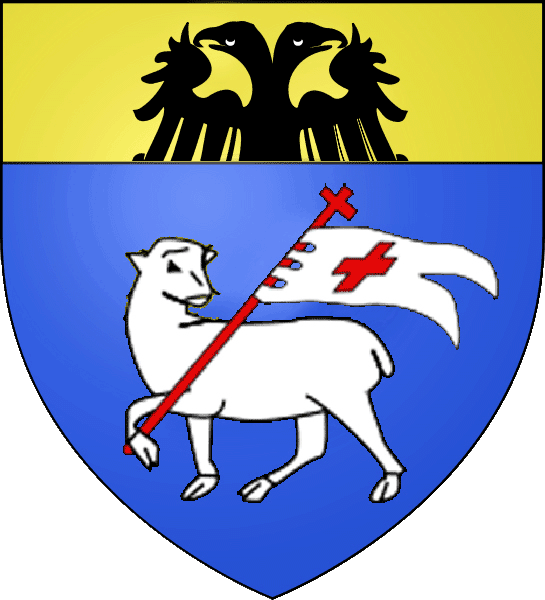

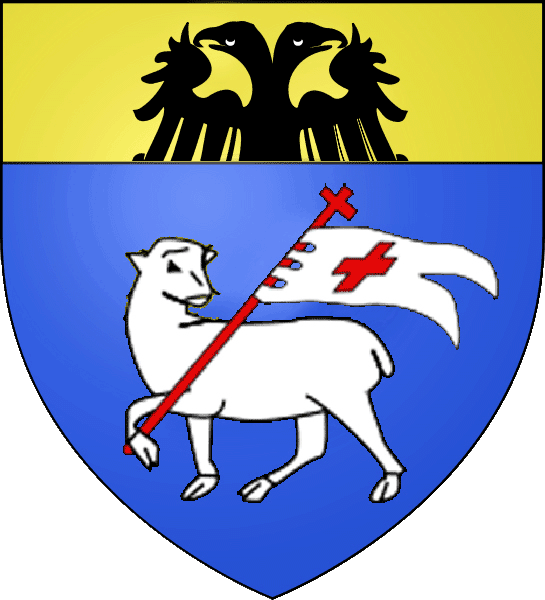

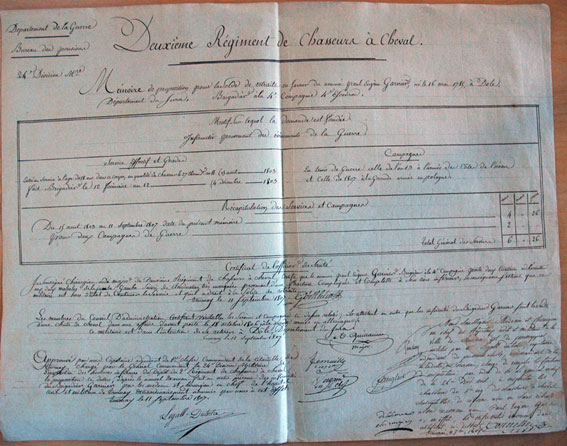

Famille Garnier de Falletans

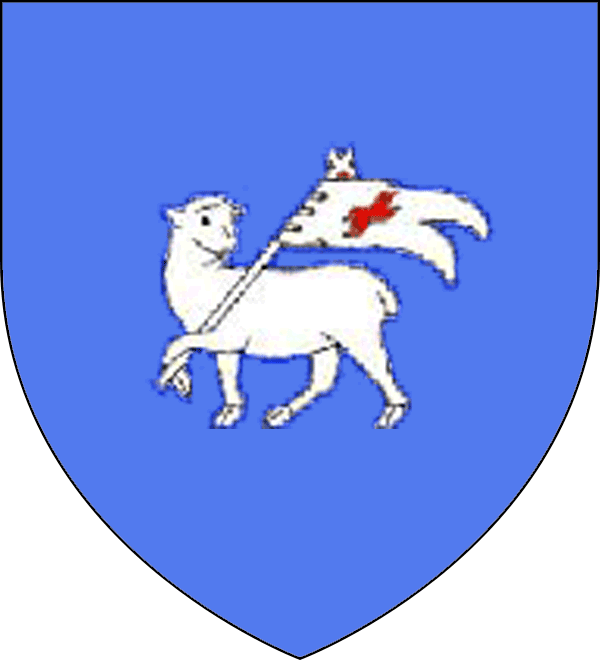

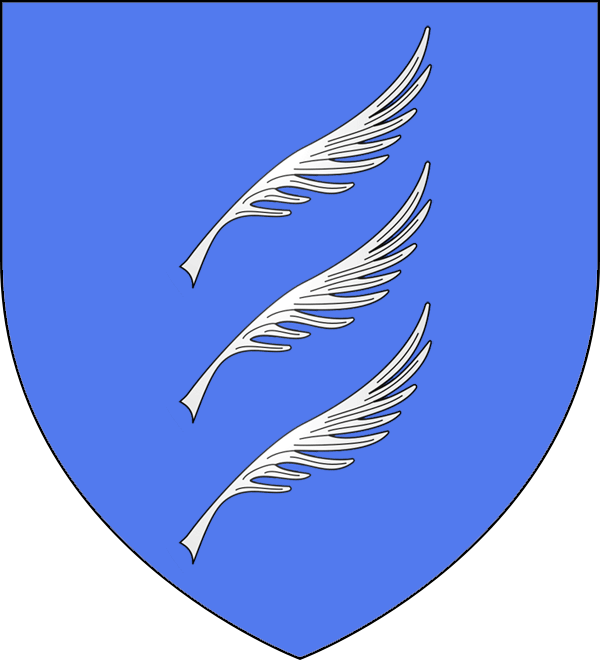

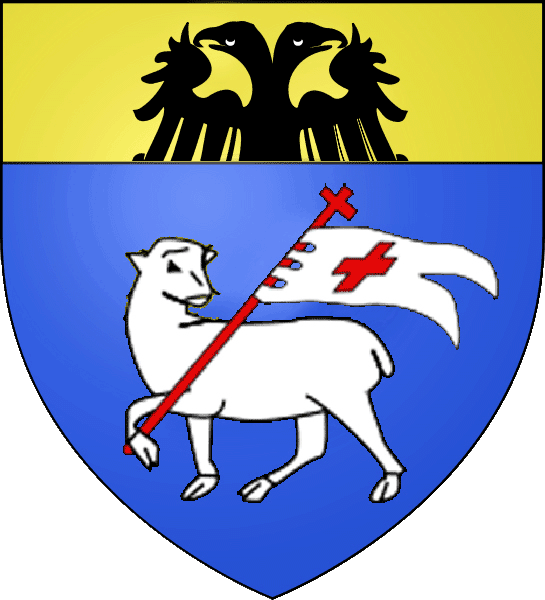

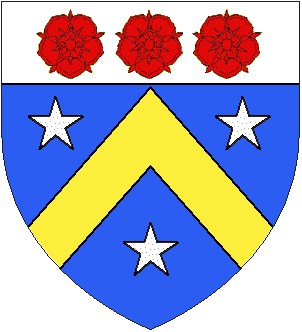

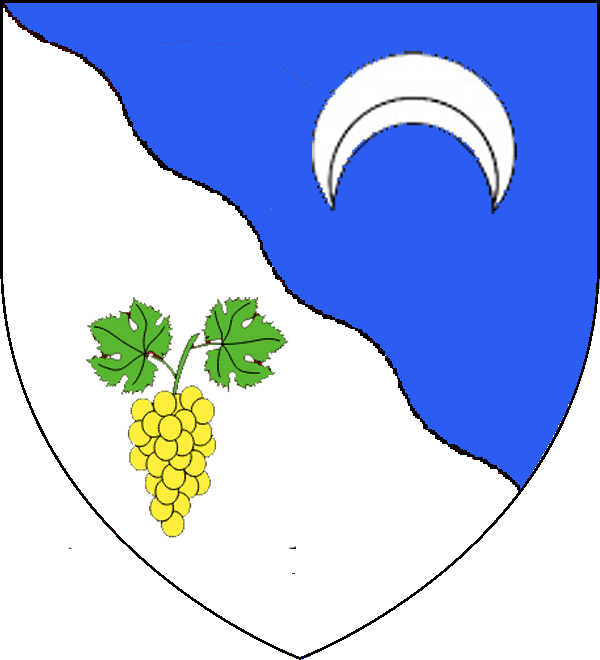

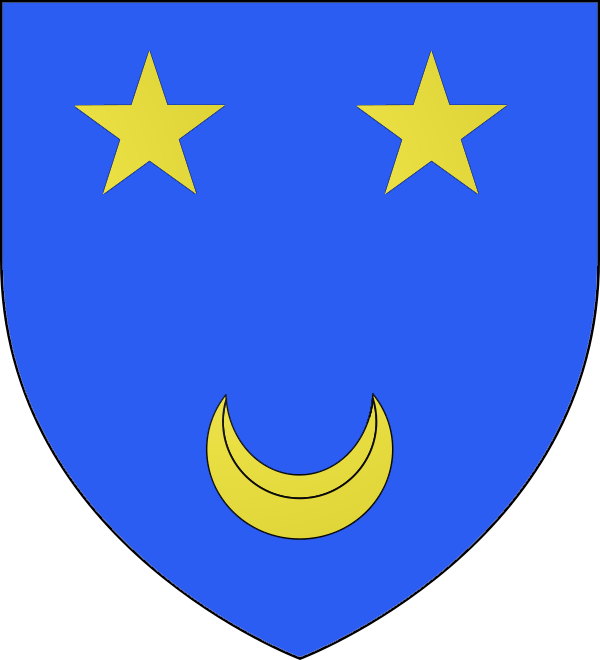

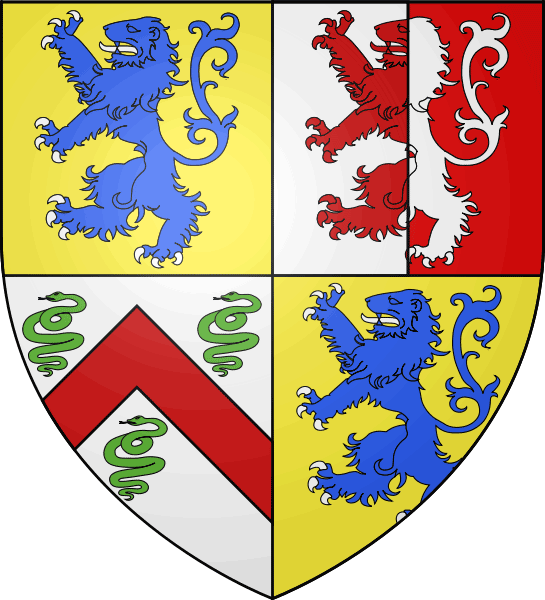

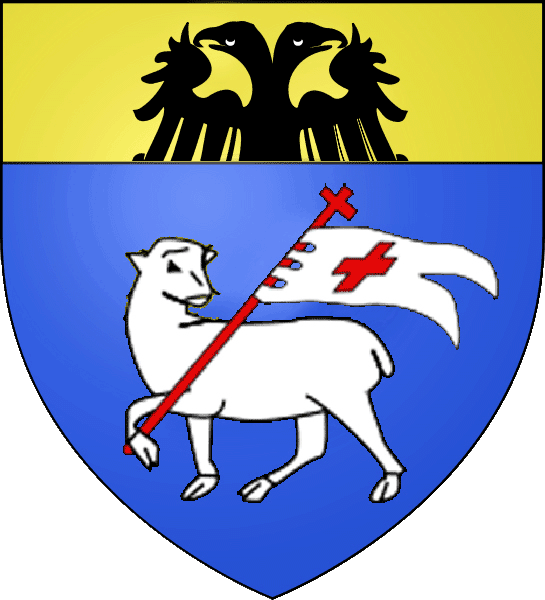

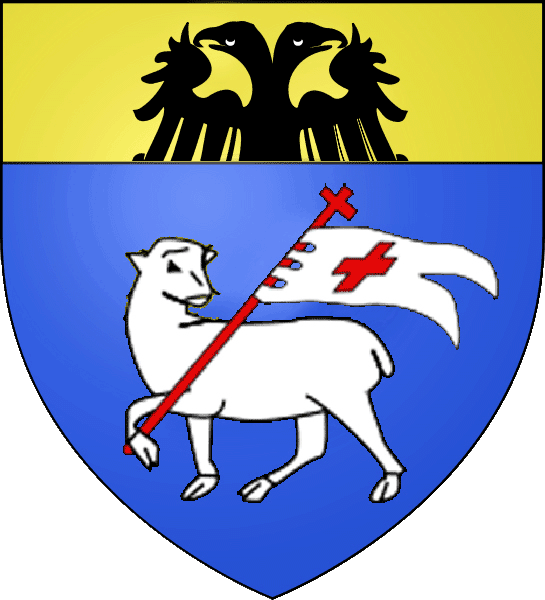

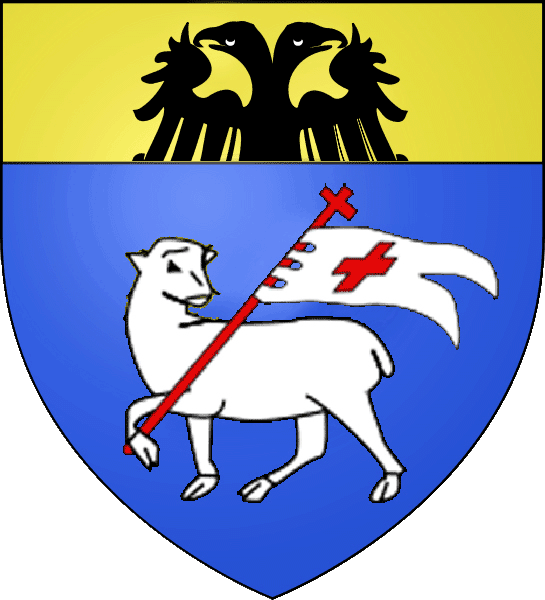

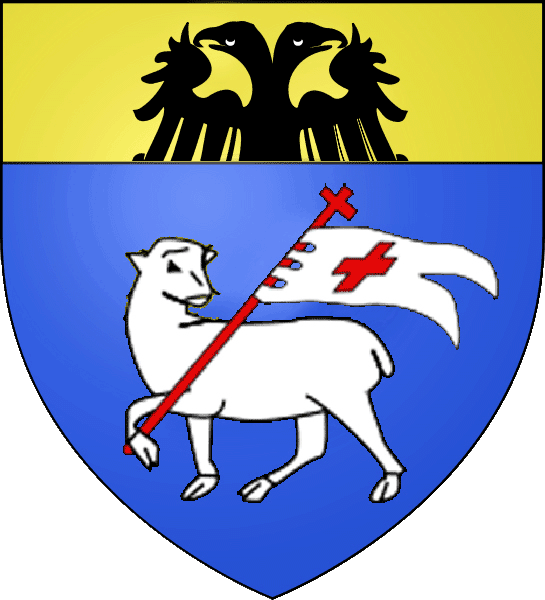

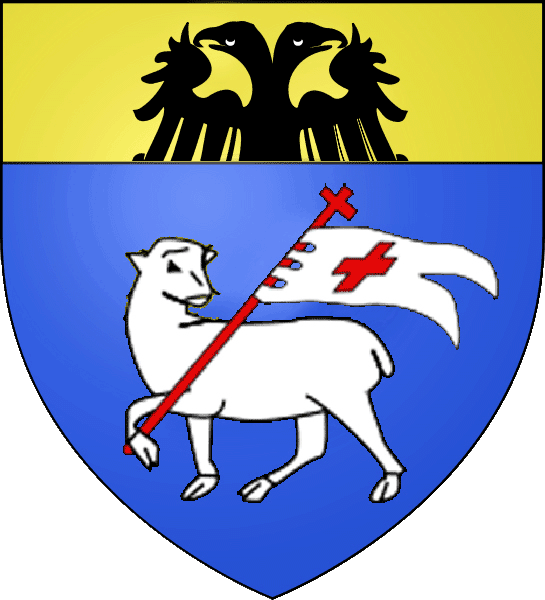

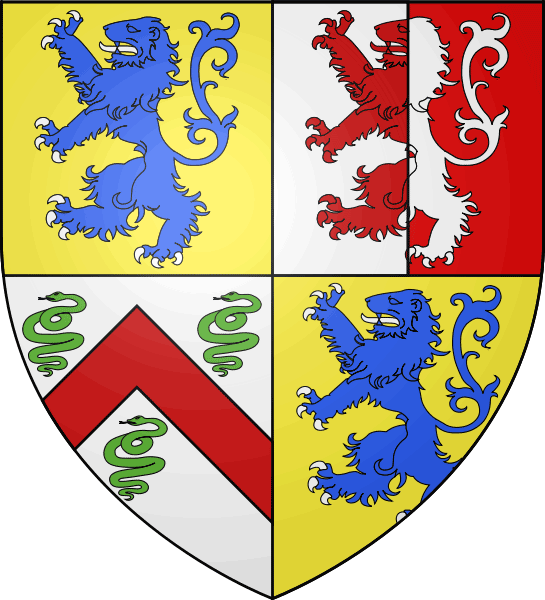

Armoiries Garnier de Falletans

La devise est "Sic clam & palam"

Famille originaire de Gy, en Franche-Comté, arrondissement de Vesoul (Haute-Saône).

Il ne faut pas confondre la maison de Falletans, descendant direct des sires de Falletans, avec la famille Garnier, annoblie en 1551.

Longtemps avant 1668, la terre de Falletans avait été divisée entre la famille de Falletans et la famille Garnier, dont les membres se qualifiaient seigneurs de Falletans.

De 1668 à 1674 les biens de maison de Falletans furent confisqués par le roi d'Espagne, alors maître de la Franche-Comté, et donnés à ferme ou engagés par le sieur Lemaire.

Le 5 décembre 1697, celui-ci devint engagiste de "la haute, moyenne et basse justice et droits en dépendants appartenant au roi,

sur le territoire, village et communaux de Falletans", laquelle fut également exercée

par Pierre-François Garnier, par suite d'un acte d'association intervenu entre lui et Lemaire en 1698.

En 1760, le roi Louis XV restitua le domaine à ses anciens seigneurs, à charge d'un remboursement aux sieurs Garnier et Lemaire.

On ignore si le remboursement eut lieu ou non, car la quittance de remboursement ne put jamais être produite par le marquis de Falletans.

Mais le remboursement ne concernait que l'engagement de 1697, et comme les Garnier possédaient, à d'autres titres, une partie de la seigneurie de Falletans,

ils continuèrent à ajouter le nom de Falletans à leur nom patronymique.

C'est ce qui conduisit le dernier marquis de Falletans,

à leur intenter un procès en 1839 pour leur faire interdire de

joindre à leur nom celui de sa seigneurie de Falletans.

Mais le tribunal de Dole, la cour royale de Besançon (1844) et la cour de Cassation (1845) le déboutèrent, ayant prouvé que la famille Garnier

prenait la qualification de seigneurs de Falletans bien avant l'engagement de 1697, car ils y possédaient des biens féodaux.

Toutefois il fut défendu à ses adversaires de porter le nom de Falletans

sans le faire précéder de celui de Garnier. De même, il fut plus tard interdit aux Thierry, héritiers du marquis de Falletans mort sans enfants en 1848,

de porter le nom de Falletans sans le faire précéder de celui de Thierry.

Plusieurs membres de la famille Garnier

eurent d'importantes fonctions et

élargirent leurs domaines seigneuriaux :

en 1612, par son

mariage avec la fille du seigneur

de Choisey, Claude Garnier

s'attribua cette nouvelle

seigneurie. Hugues, son fils, fit

de-même avec Parcey en épousant

Jeanne Boyvin de Parreycey

en 1655. Claude-Joseph,

son petit-fils s'appropria

encore Parthey en 1696, en

épousant la fille du seigneur

de ce lieu.

En rose, les ancêtres de Maurice O'Mahony.

- Jean, marié en 1450 à Marie Renard, dame en

partie de Fondremand, grande-tante de Simon Renard, ambassadeur de Charles Quint en

France et en Angleterre,

eut Guyot, qui suit, et Jean, chanoine de Besançon, dont le testament fut publié le 29 novembre 1533.

Guyot et Jean furent les héritiers de leur oncle Jean Garnier (frère de leur père), chanoine et sous-chantre de Besançon,

vicaire général de l'archevêque Jean de la

Rochetaillée (1365-1437) arrivé à Besançon en 1429, et dont il avait la confiance. Ce Jean est nommé dans le traité de Rouen (1435), et fit son testament

à l'officialité le jeudi après la Saint Vincent 1442 (20 décembre), testament dans lequel il est qualifié vicaire, curé de Gy et institue pour ses héritiers

ses sœurs et les enfants de son frère Jean.

A propos de Jean Garnier, chanoine de Besançon :

L'official, archidiacre de Salins, raconta que s'étant voué au Saint Suaire il a échappé, à Gy, à un péril mortel et qu'il désirait qu'on pût trouver dans la cathédrale Saint-Étienne

un lieu convenable pour y déposer cette précieuse relique (octobre 1531) (A.D.D., n° G 193).

Depuis le 7 janvier 1531, le Saint Suaire était conservé dans le tabernacle qu'on venait de lui construire dans la chapelle de saint Maimbouf. Pour répondre à

la demande de l'official, on demanda au chanoine Jean Garnier d'enlever du retable de cette chapelle les statues de pierre qu'y avait fait placer son oncle

Henri Garnier et de les placer contre un mur de la chapelle (7 décembre 1531) (A.D.D., n° G 193). On avait déjà formulé cette demande auprès du chanoine

Jean Garnier, le 19 juin 1528 mais ce dernier avait vivement protesté (A.D.D., n° G 193). Cette attitude indignée semble confirmer que le Saint Suaire de

Besançon ne devait être qu'une simple copie puisqu'il n'était pas considéré, par le clergé lui-même, comme un objet de grande valeur. Les grandes reliques

vénérées dans la cathédrale Saint-Étienne étaient, depuis des siècles, des ossements des saints Ferréol et Ferjeux (les premiers martyrs de Besançon),

enfermées dans une châsse en or.

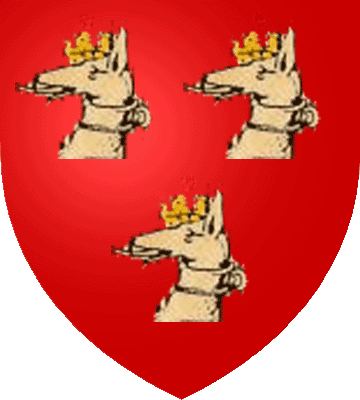

Simon Renard (1513-1573), neveu de Guyot et Jean, et Jeanne Lullier, son épouse.

- Guyot, qualifié indifféremment écuyer et bourgeois de Gy. Il épousa en premières noces le 9 juin 1475, Simonne

Bonvalot, dont il n'eut pas d'enfants, en secondes noces le 17 août 1490 Françoise, fille de Claude

Courvoisier, docteur ès-droits, dont il eut Hugues qui suit, et Marguerite, dame de Borey, femme en 1563 de noble Jacques Grégoire, seigneur de Noidans, annobli en 1531, et en troisièmes noces Jeanne Demartin, dont il eut

Antoine, auteur de la branche de Flandre.

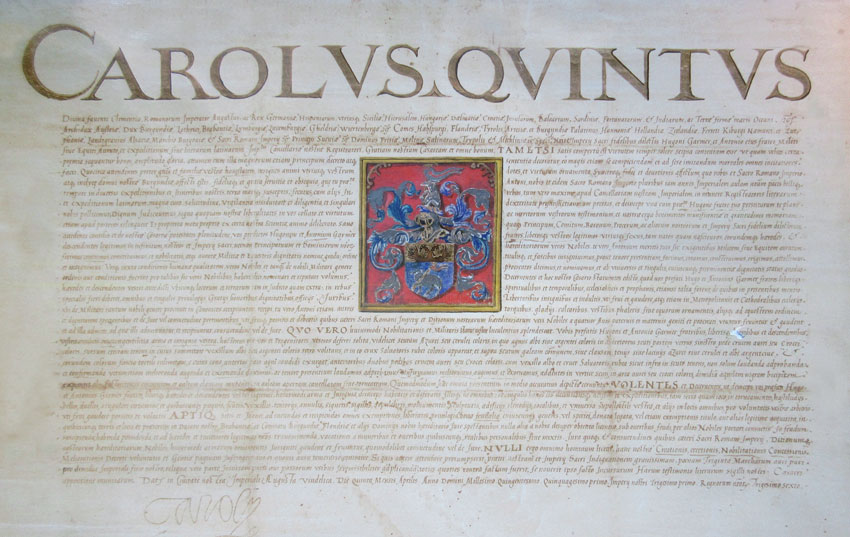

On sait qu'Antoine était en 1551 (lettres patentes datées d'Aubourg le 5 avril) chevalier de la milice dorée (eques auratus)

et "copiste des lettres latines à la chancellerie impériale", fonction nécessitant d'avoir pris part à de nombreuses expéditions sur terre et sur mer, et qui explique

qu'il ait laissé une Histoire de Charles-Quint manuscrite, conservée aux archives du chapitre d'Arras.

Ensuite, par un diplôme signé à Bruxelles le 21 mai 1555, Charles Quint nomma Antoine secrétaire, ou plus exactement membre du secrétariat impérial.

Dans d'autres lettres patentes

émises le même jour, l'empereur renouvelle à Antoine le titre de chevalier de la milice dorée et lui confirme, ainsi qu'à son frère Hugues, cette dignité

ainsi que l'annoblissement récent et l'augmentation

d'armoiries. Avant cela il aurait été secrétaire du cardinal

de Granvelle lorsqu'il était évêque d'Arras (donc pendant une période comprise entre 1538 et 1561). Selon les documents produits au XVIIe siècle par Claude Garnier, après que Charles Quint

se fut retiré au monastère de Saint-Yuste (1658), Antoine, étant veuf, entra dans

les ordres et devint chanoine et écolâtre de la cathédrale d'Arras. De nombreux ouvrages disent qu'il mourut à Arras le 26 janvier 1578.

Certaines généalogies prétendent que le chanoine d'Arras était en fait un frère homonyme.

Ses héritiers (son fils et son neveu) ayant eu possession de l'héritage en 1570, on peut supposer soit qu'il délaissa ses biens avant sa mort, soit que la date est erronnée !

Antoine avait épousé Constantia de Filaretto, dame romaine, dont il eut un fils unique, qui suit :

-

Flaminio, né à Rome vers 1545, fut créé chevalier de la milice dorée et comte palatin par lettres du 26 mai 1578 en récompense des services

de son père et des siens propres. Seigneur de Schelle (1582) et de Niele (1587),

secrétaire d'état du duc de Parme alors gouverneur des Pays-Bas, il épousa à Béthune le 2 novembre 1582 Barbe de Reversé,

baptisée à Saint-Omer le 11 octobre 1561, fille d'Hercules, échevin puis conseiller au bailliage royale de cette ville. Flaminio et Barbe eurent cinq enfants :

1° Jeanne, née à Tournai le 27 décembre 1583, 2° Oudart, seigneur de Schelle, Niele, Novion, etc., né à Bruxelles le 15 septembre 1585,

mort à Niele le 7 novembre 1638, marié à Aldegonde, fille de Roger de Brouckhoven, seigneur de Vechel et d'Erp, et de Jeanne van Hoorenbecke,

dont il eut six enfants, dont une fille qui épousa son cousin germain Edouard van Brouckhoven, bourgmestre

d'Anvers en 1691 et 1697, 3° Pierre-Ernest, né à Bruxelles le 29 octobre 1586, religieux à l'abbaye d'Eename (à Audenarde), mort le 24 janvier 1657,

4° Anne, née le 16 décembre 1588, non mariée, et 5° Marie, née le 13 décembre 1590, mariée à François Servais, docteur es loix, morte à Nivelles le

26 septembre 1643. La descendance s'étant éteinte par les mâles à cette génération, les Brouckhoven reprirent les droits des Garnier ("Annales",

vol 25, Société royale d'archéologie de Bruxelle : https://archive.org/details/annalesbrux25sociuoft).

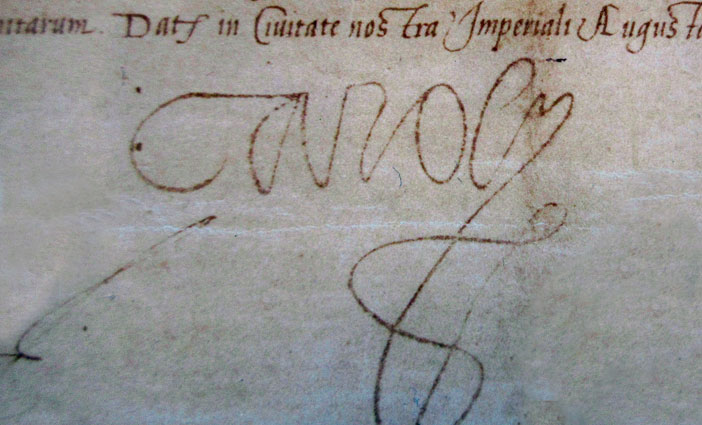

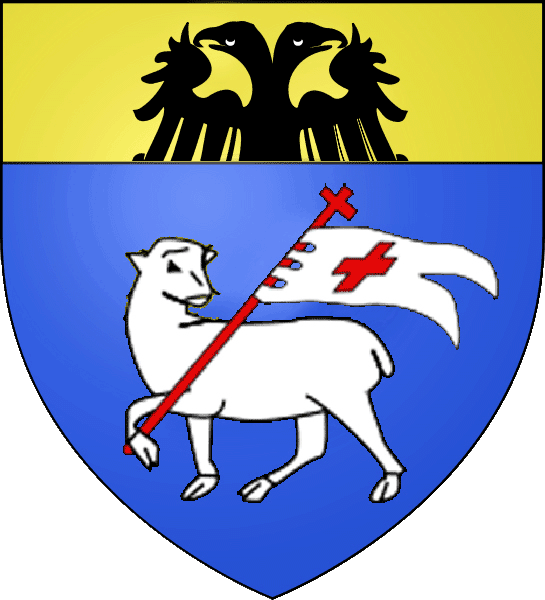

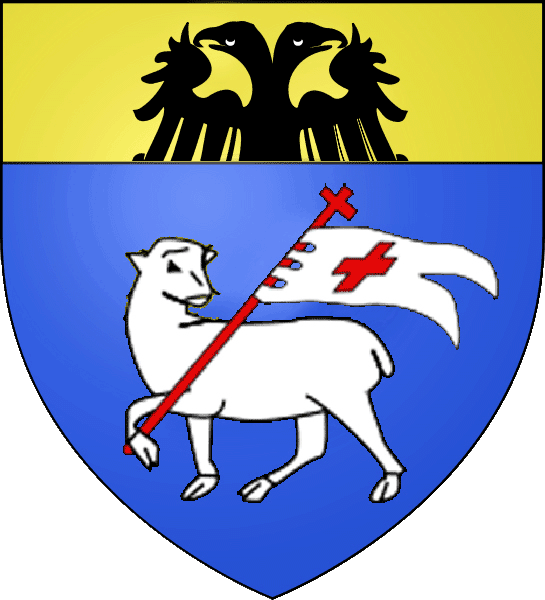

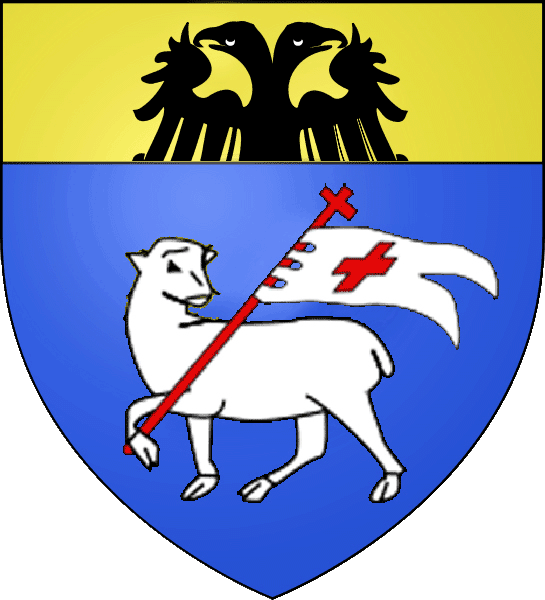

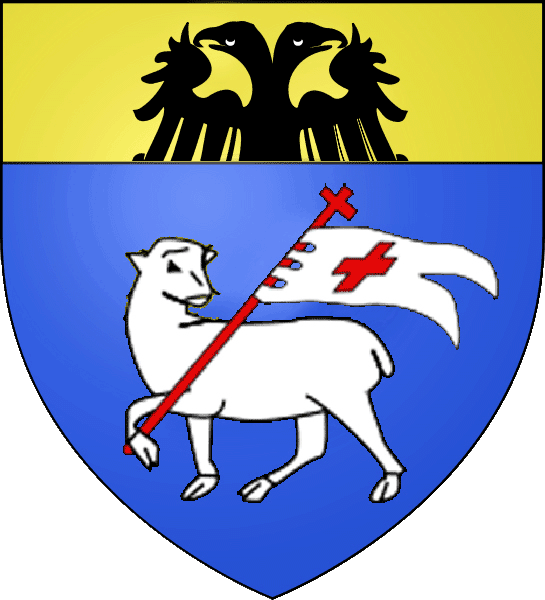

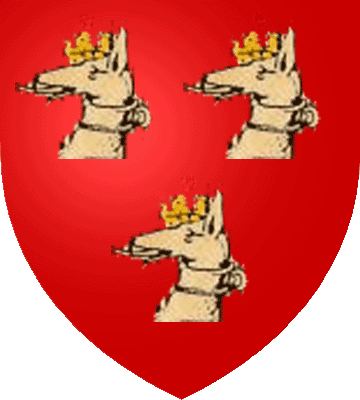

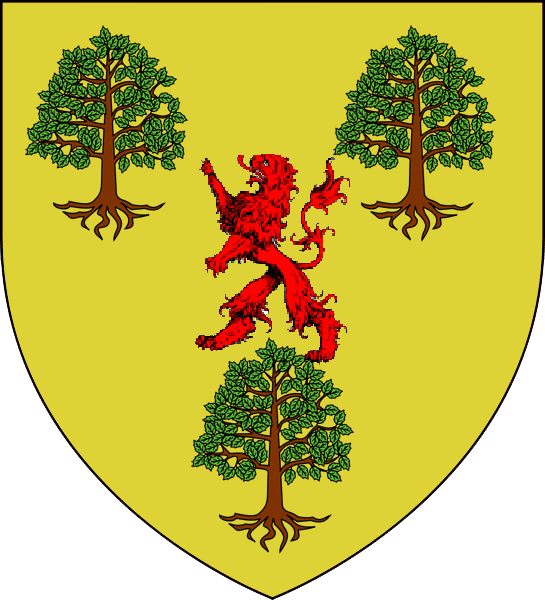

Flaminio Garnier, ses armoiries peintes sur ses lettres de noblesse (il obtint de les écarteler avec celles de sa mère), et son monument funéraire dans l'église de Sablon.

L'ordre de "l'Éperon d'or" avait été institué en 332 par le pape Sylvestre.

Il devint l'ordre de "l'Éperon d'or et de la Milice dorée" en 1559 avec Pie IV,

l'ordre comprend alors des Chevaliers et des Commandeurs.

- Hugues, écuyer, chevalier de la milice dorée. Un Hugues Garnier, de Gy, testa en 1510.

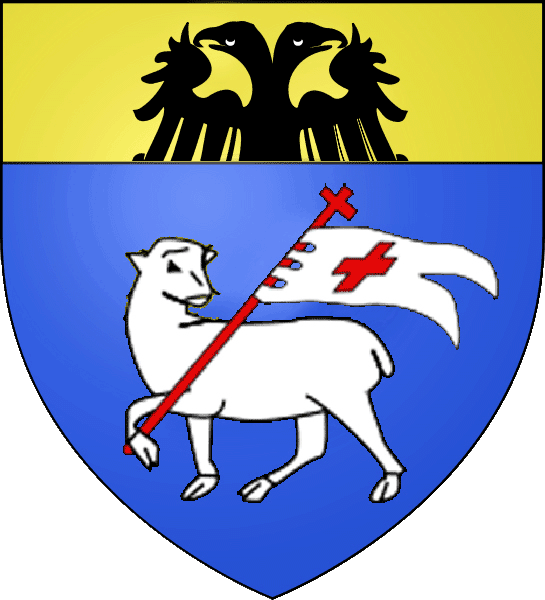

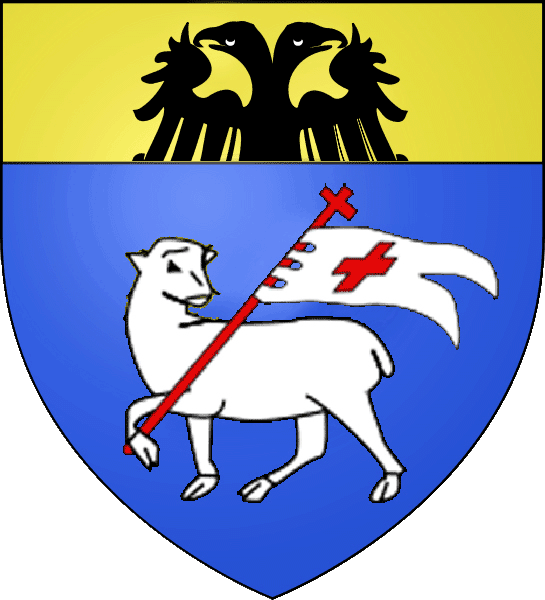

En 1551 son frère Antoine fut fait chevalier par Charles Quint, duc et comte de Bourgogne, et obtint

alors pour lui, son frère Hugues, et leurs descendants, des lettres patentes en date du 5 avril, portant confirmation de leur noblesse et accordant

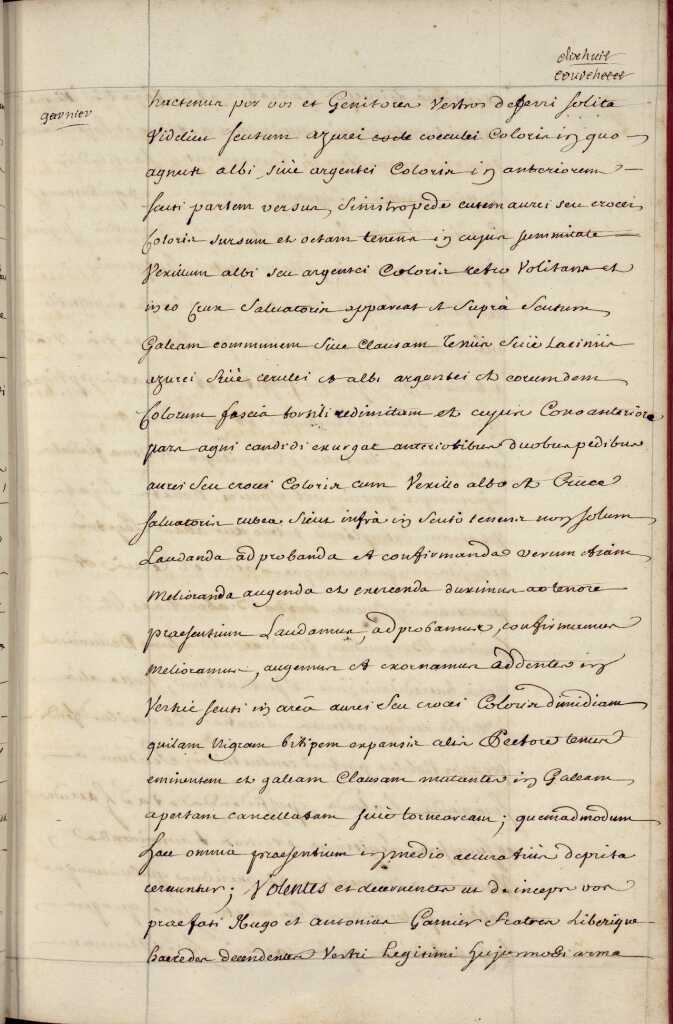

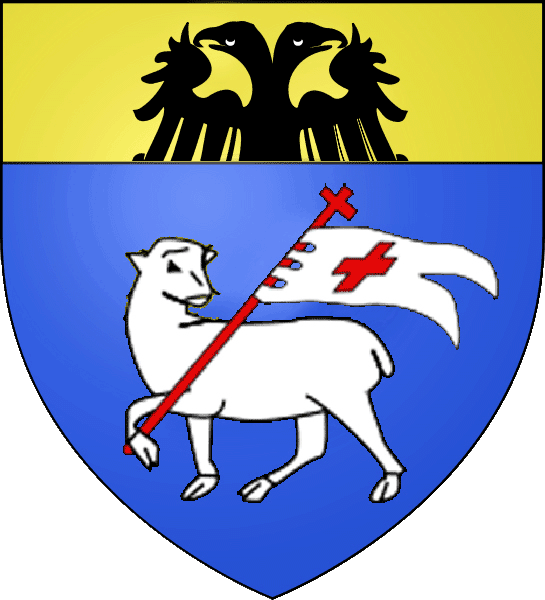

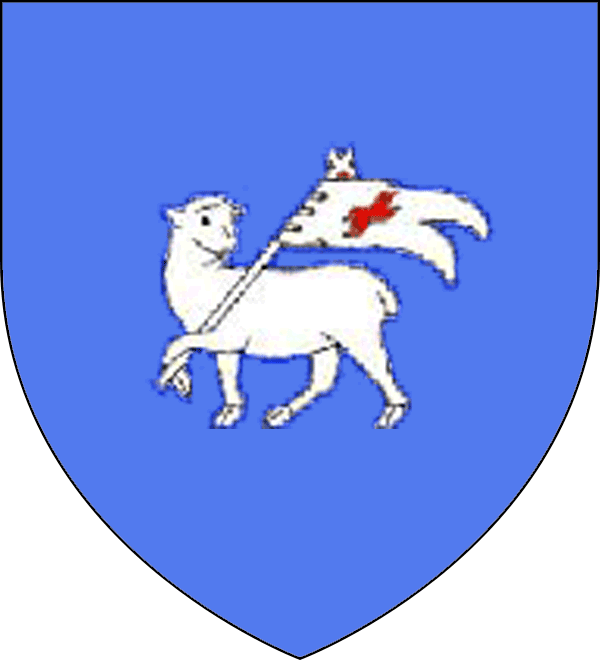

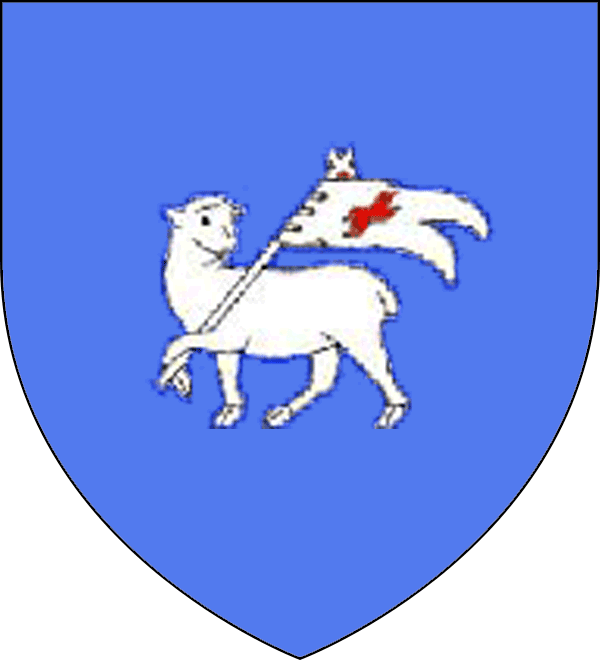

la décoration de l'aigle impérial en chef de leurs anciennes armoiries (AD Doubs cote 7E4081).

Hugues épousa en premières noces Jeanne de Beaumelle dont il eut deux filles, Adrienne et Pernette. Il épousa en secondes noces Claudine Deschamps (Déchamp)

d'une famille reçue à Saint-Georges et possédant la seigneurie

de Montrambert, dont il eut Antoine, qui suit.

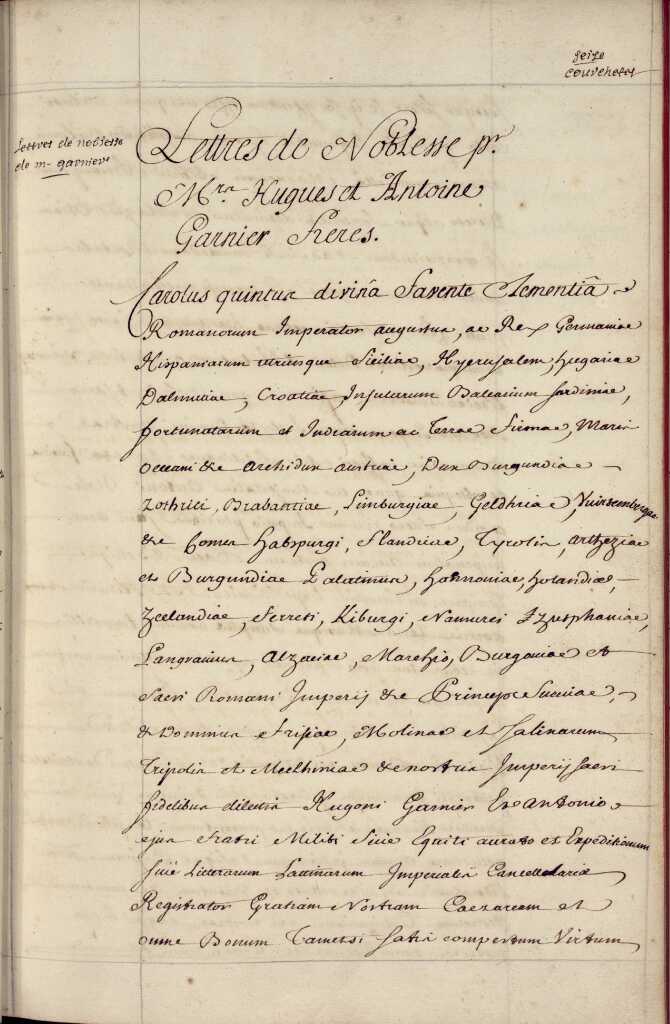

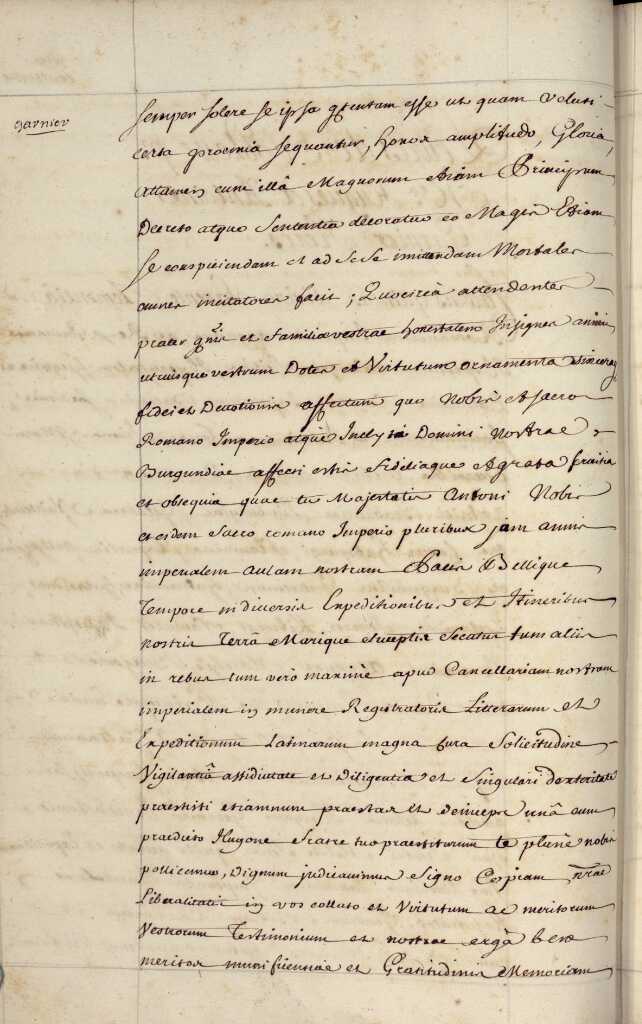

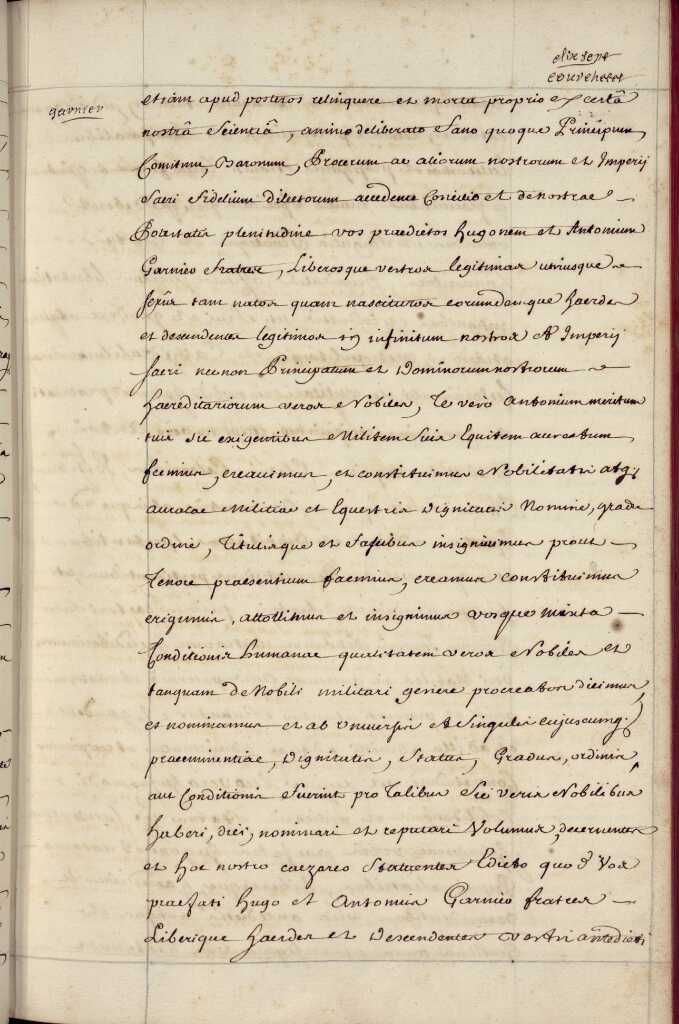

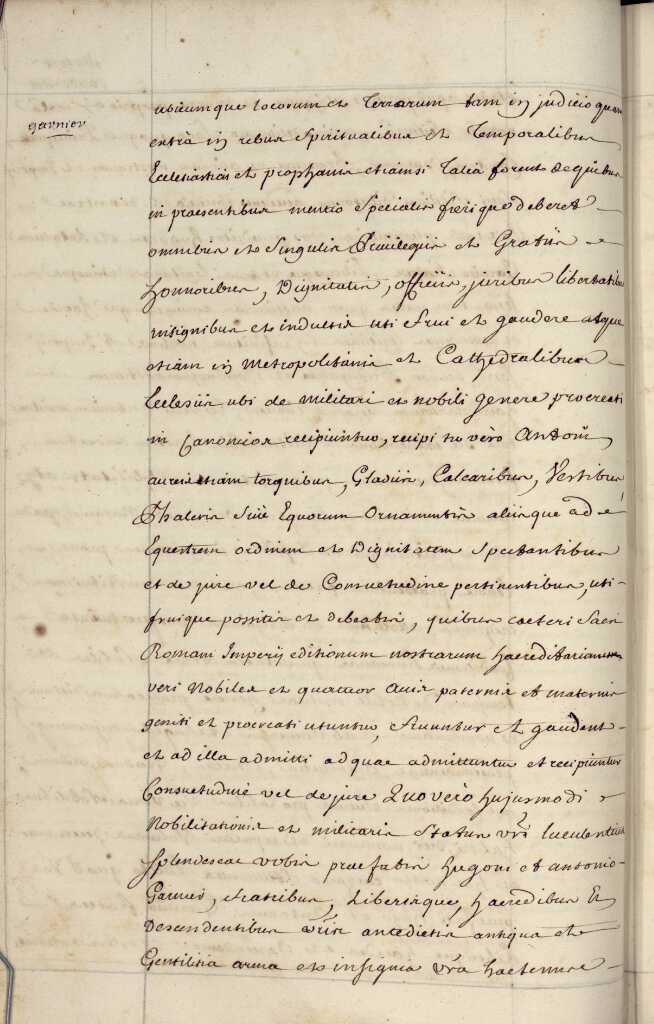

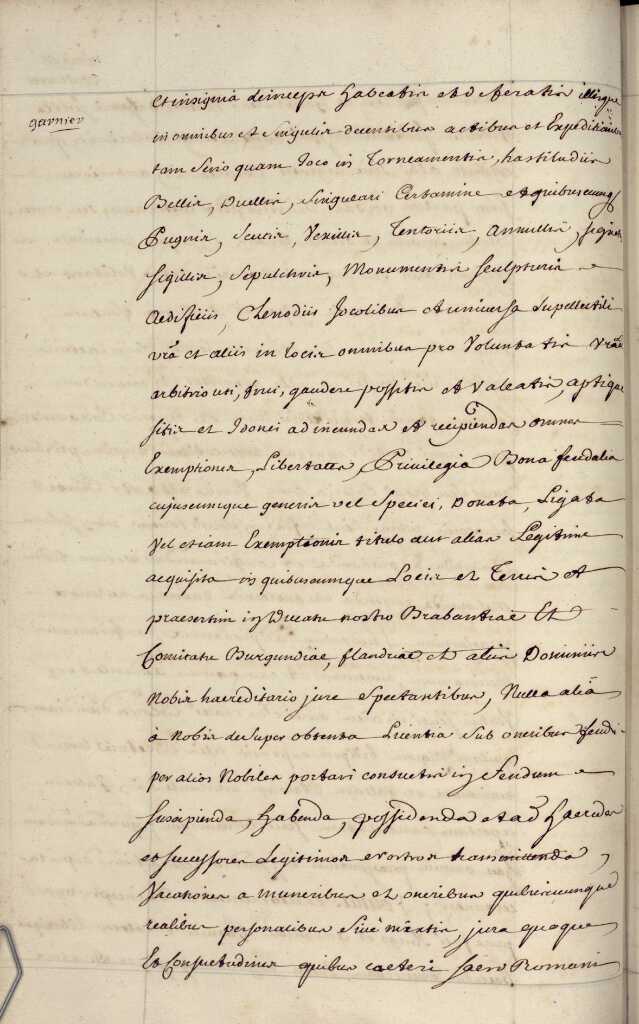

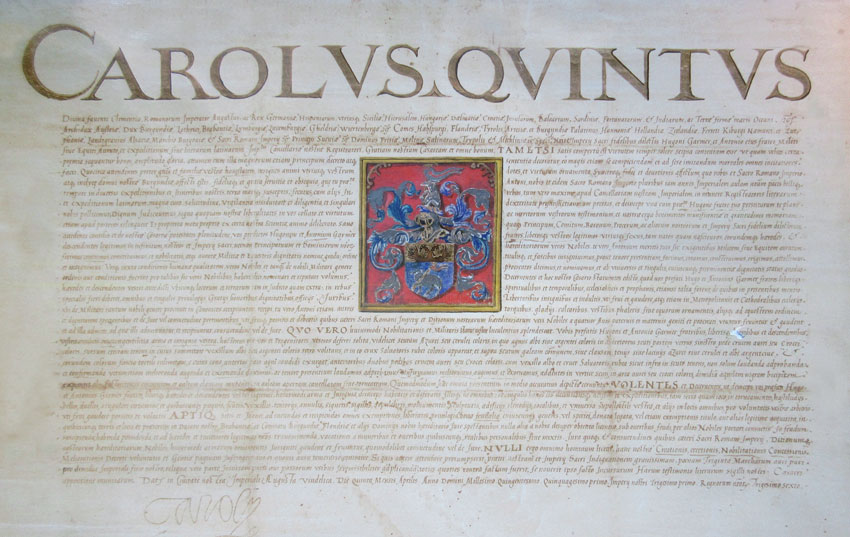

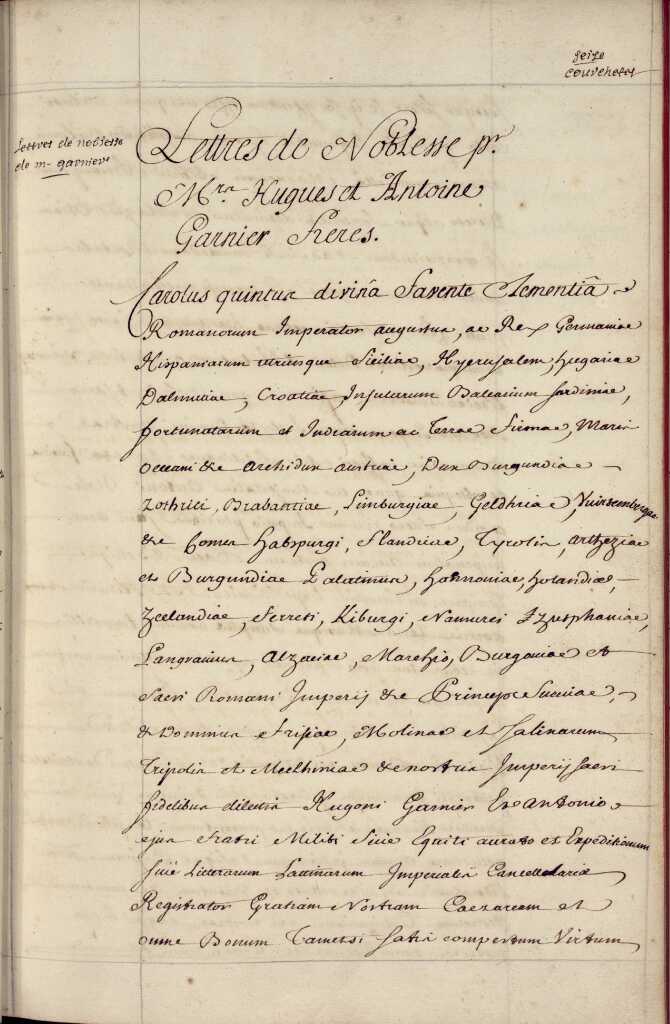

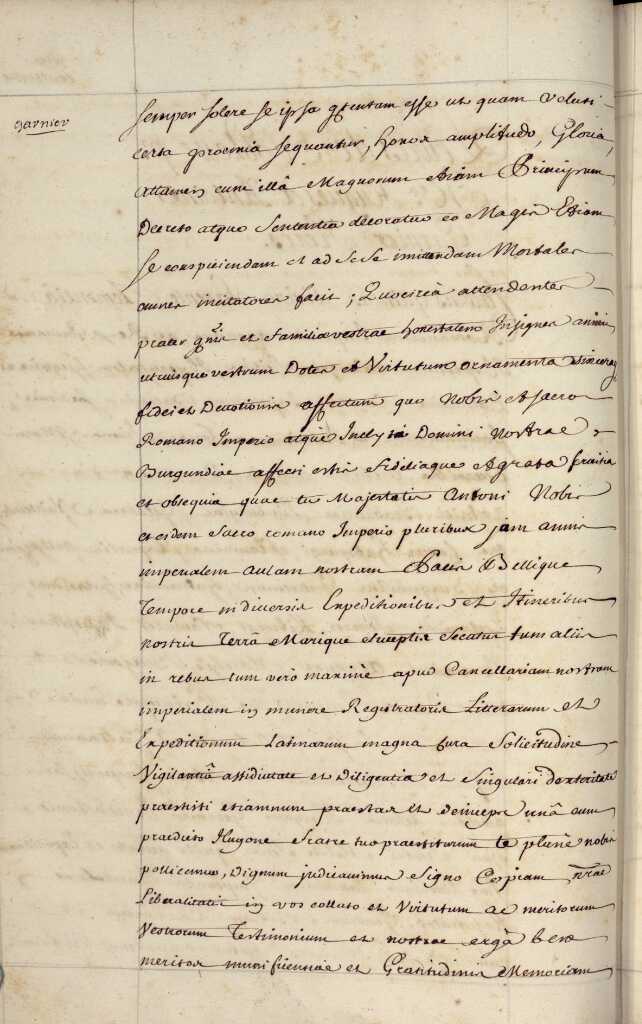

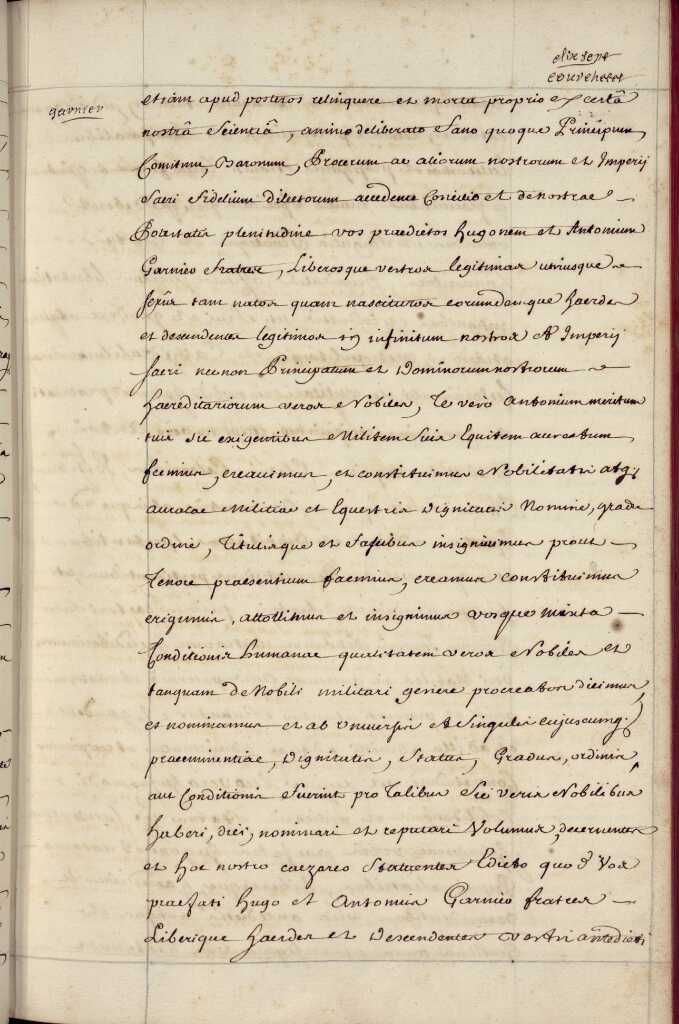

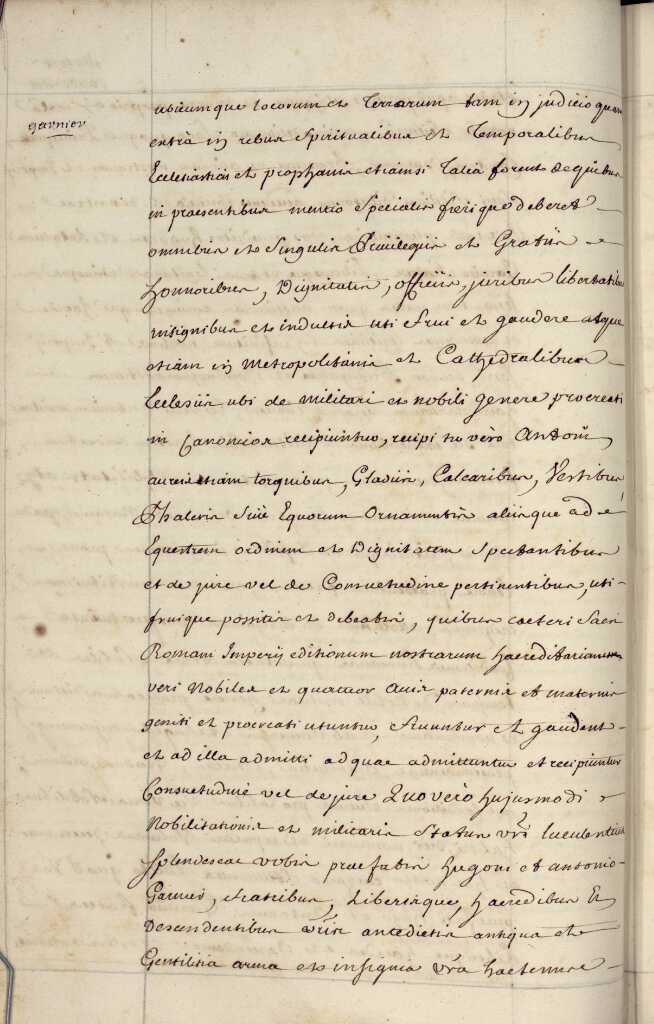

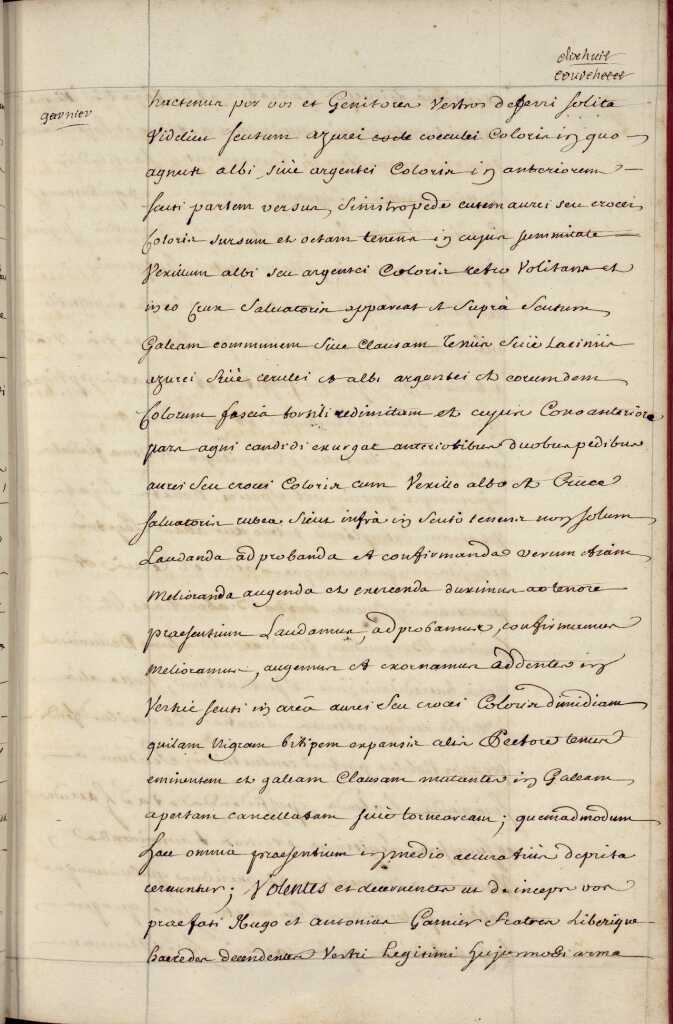

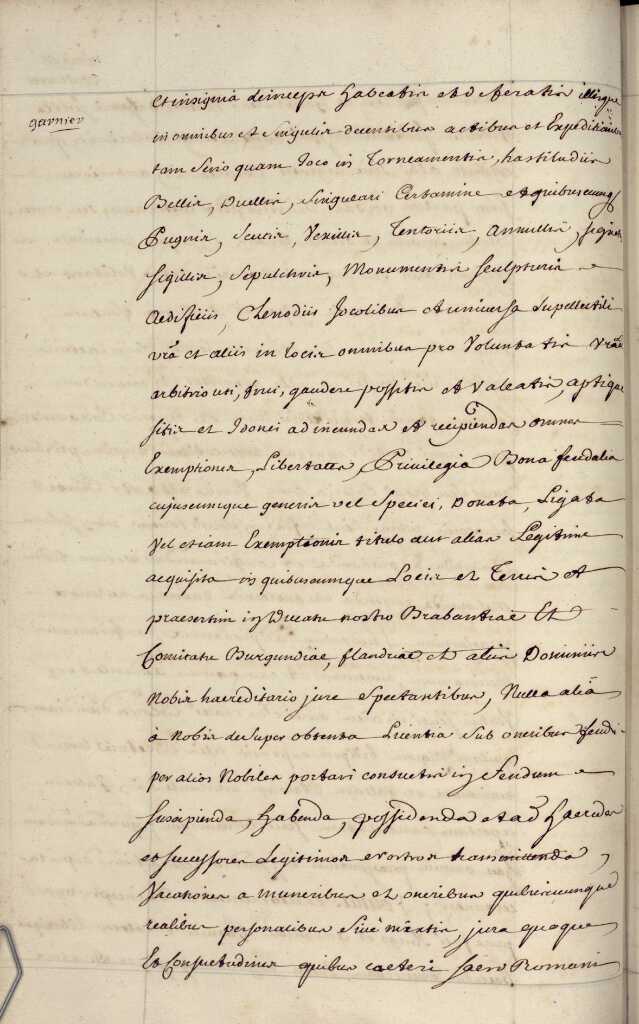

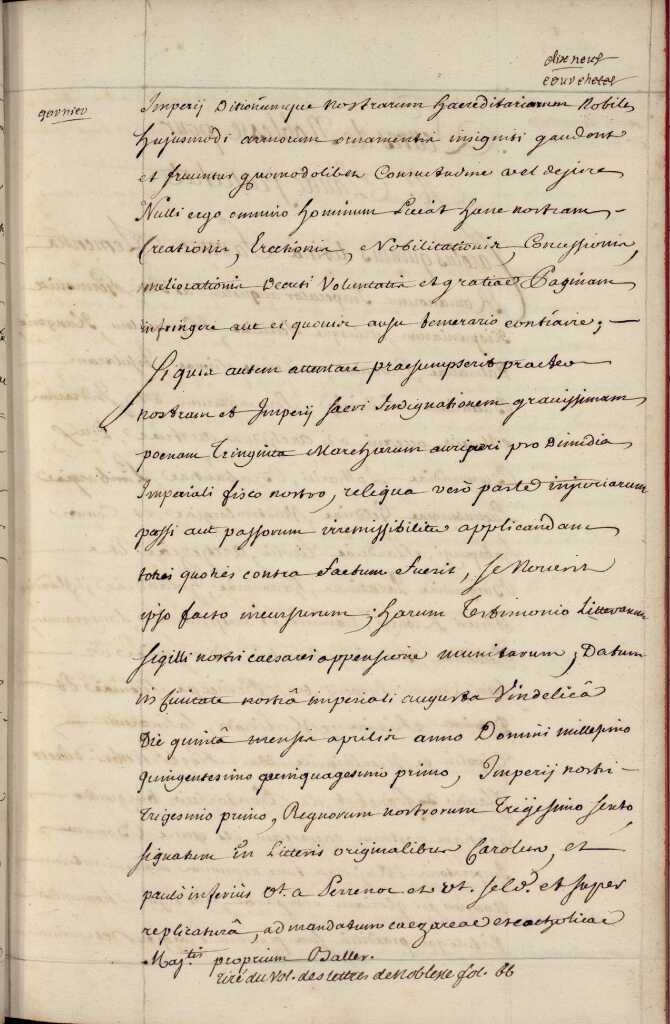

Lettres de noblesse (en latin) en faveur de M. Antoine Garnier et Hugues Garnier, frères, du 5 avril 1551

(cliquer sur l'image pour agrandir)

-collection particulière-

Transcription des Lettres de noblesse (en latin) dans le "Premier registre du Parlement concernant les lettres de noblesse et chevalerie,

les érections en marquisats, comtés et baronies, les lettres de naturalité et les permissions de tenir en fief"

(Ville de Besançon, Fonds général, MS 1202 folio 16).

-cliquer sur les images pour agrandir-

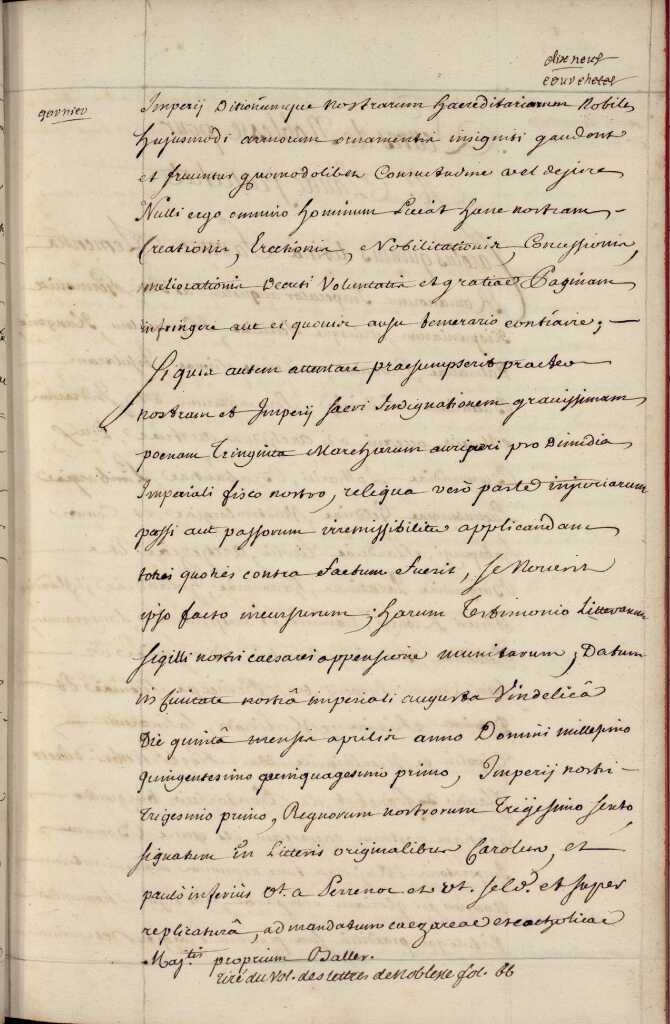

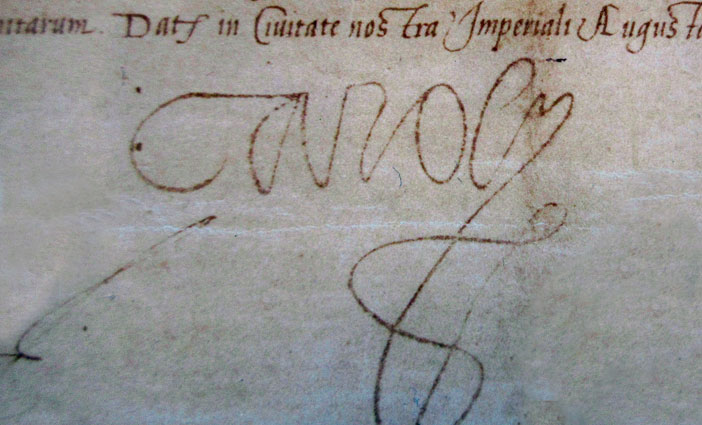

détail des armoiries et de la signature de Charles Quint

- Antoine, conseiller (1586) puis vice président du parlement de Dole.

Né à Gy, filleul de son oncle Antoine, dont il fut l'héritier avec son cousin Flaminio, et mis en possession de son héritage par jugement du 22 mai 1570.

Il possédait ainsi le fief de Germigney, situé dans sa ville

natale, que ses descendants ont conservé.

"Docteur es droits", Antoine obtint en 1561 une chaire de langue grecque à l'Université et fut nommé

principal du collège de Grammaire de Dole (traité entre la Ville et Antoine Garnier de Gy le 26 mai 1576).

En 1579, député à Bruxelles dans l'intérêt de sa compagnie, il sut se concilier l'estime de la gouvernante

des Pays-Bas, qui l'employa dans différentes affaires, tant en Flandre qu'en Suisse, et lui témoigna sa satisfaction de ses services par le don d'une médaille d'or.

En 1582, les conseillers de ville lui écrivirent, alors qu'il était en mission auprès de la cour de Bruxelles, pour le prier de leur

faire connaitre si, à l'expiration de son traité, en juin, sa volonté était de prendre la direction des pensionnaires.

Ne voulant pas être réduit à la condition de simple maître de pension, il refusa net, consentant toutefois à prolonger sa gestion jusqu'à la fin de l'année.

Il fut ensuite pourvu d'une charge de conseiller en la Cour Souveraine du Parlement de

Dôle

(Lettres patentes données par Philippe II à Bruxelles le 19 décembre

1586). Dans un acte de 1589, il est qualifié "sénateur à la Cour de Dole" (quand la Comté était sous domination espagnole, le sénat était à Dole. Le sénat désigne probablement le parlement).

En 1606, "considérant les services rendus par le conseiller Garnier, et bon office par luy faits pour le pays",

les Etats accordent la somme de 200 francs, outre les 300 déjà accordés pour vacations tant en Flandres, duché de Bourgogne, qu'autres, "délaissant à Leurs Altesses, de le récompenser

de ses journées employées aux fortifications de Dole" (La Franche-Comté de Bourgogne sous les princes espagnols : Recès des Etats de Bourgogne, tome

premier, Adolphe de Troyes, Paris, 1847).

La volonté de faire de la sainte hostie la protectrice de la cité de Dole est à l'origine des fêtes organisées par la municipalité en accord avec le clergé,

de 1608 à 1639, pour célébrer l'hostie miraculeuse à chaque Pentecôte. En 1609, Antoine commanda une gravure qui représente l'obélisque que le parlement

fit dresser pour la circonstance.

Ambassadeur des archiducs Albert et Isabelle il fut envoyé plusieurs fois en députation à la

cour de Bruxelles. A la veille d'un de ses voyages, il reçut une lettre du chapitre métropolitain de Besançon, en date du 17 août 1609, par laquelle le chapitre réclamait ses bons offices lorsqu'il serait en Flandre, et lui rappelait "la souvenance de ceux qui ont été autrefois

chanoines au chapitre, de la noble famille de Garnier, qui l'ont ornée et aidée, de quoi la fondation de plusieurs de ce nom, même la chapelle du Saint-Suaire en l'église Saint-Etienne, font foi."

Les talents qu'il montra dans les diverses négociations dont il fut chargé en Flandre et en Suisse lui valurent dans la suite (avant 1610) la Vice Présidence de

cette cour, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort

(qualifié tel dans le contrat de mariage de

son fils en 1612, toujours en charge en 1619).

Les lettres patentes de leurs majestés Albert et Isabel, comte et comtesse

de Bourgogne, en date du 23 janvier 1610, accordent à Antoine la somme de 1200 francs en récompense des services qu'il leur a rendu tant en la charge

de premier conseiller au Parlement de Dole en Franche Comté qu'en celle de vice président de la dite cour.

A la même époque, pour en finir avec les conflits frontaliers, les archiducs commenditèrent des missions de conciliation avec les provinces voisines de la Franche-Comté et notamment avec la Bourgogne, qui appartenait au royaume de France. Des

commissaires furent envoyés sur place pour cerner les problèmes, entendre les témoignages, accorder les parties en conflit, vérifier les bornes ou en faire poser de nouvelles, etc.

Pour la Bourgogne, c'est Antoine Garnier, qui mena à bien la délimitation de la frontière, avec Claude Brun et Jean Boyvin. Il avait pour cela recu une lettre de commission signé

des Archiducs à Mariemont, le 15 octobre 1610. La ville de Besançon conserve une lettre des commissaires datée du 12 juillet 1611 (fonds Granvelle).

Plusieurs réunions se tinrent à Auxonne avec les députés du roi de France, à la suite de quoi le traité

entre le roi de France et les archiducs Albert et Isabelle fut signé le 15

février 1612 (Le traité porte, parmi d'autres, la signature d'Antoine).

Conseiller au parlement, il reçut en 1612 un certificat de piété de Jean Javel, chef de la confrérie de l'Annonciation de N.D.

Il avait épousé le 15 janvier 1579 à Falletans

Marguerite Le Maire, dame de Montrond (un des fiefs composant la seigneurie de Falletans), fille de Claude, coseigneur à Falletans, dont il eut 1°) Marguerite, baptisée le 16 mars 1583, épouse de Simon Billard anobli en 1618 "en considération des services rendus par son beau-père Antoine Garnier, vice président

au Parlement de Dole", 2°) Marc Antoine, baptisé le 11 août 1585, 3°) Claude, baptisé le 7 février 1590, qui suit,

4°) Charlotte, baptisée le 12 juillet 1591, religieuse à Sainte Ursule de Vesoul, 5°) Anne, mariée à noble Claude Michotey, 6°) Alix, baptisée le 08 février

1598, et 7°) Jehanette, baptisée le 25 mars 1600.

Après 40 ans de service, Antoine, chargé de caducité et défailly de forces voulut substituer et subroger à sa charge et office de conseiller son fils,

avocat fiscal au bailliage de Dole. Mais un tel mode de transmission n'avait jamais eu cours au parlement de Franche-Comté, et Antoine reconnaissait lui-même que sa demande

pouvait sembler de premier abord extraordinaire et il présentait la grâce demandée comme une récompense des services rendus par son fils. Loin de donner un mauvais

exemple, cet attrait d'honneur exciterait les enfants à se rendre capables des charges de leurs pères. La requête, datée de 1624

(AD 39, 7E3894) ne fut pourtant pas agréée, puisqu'Antoine fut remplacé en 1627

par Antoine Mayrot, ce qui n'empêcha pas d'ailleurs son fils d'entrer à la cour souveraine quelques années plus tard. On peut donc supposer qu'Antoine mourut en 1627.

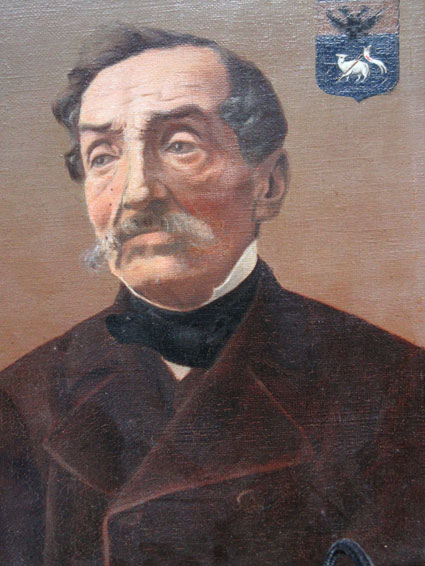

Messire Antoine Garnier, seigneur de Falletans

Vice président du parlement de Dole

Aetatis suae 7[chiffre illisible] indique son age supérieur à 70 ans

1620

-collection particulière-

- Claude (1590-1654), aussi nommé Claude-Antoine, co-seigneur de

Falletans (par sa mère) et de Choisey (par sa femme).

Il naquit le 7 février 1590 à Dole (Procès verbaux et mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon par P. Jacquin, 1931).

Il fut distributeur de l'Université.

Il

était avocat (1911), avocat fiscal au bailliage de Dole depuis 1619 quand il

fut choisi par Philippe IV le 20 juillet 1628 pour remplir la charge d'avocat général au parlement de Dole

sur avis dudit parlement portant : "qu'il était de noble et ancienne famille,

dans laquelle il y a eu plusieurs personnages de qualités fort relevées, qui ont eu les premières charges

tant ecclésiastiques que séculières ; qu'il était fils du vice-président Garnier,

lequel rendait de grands services au roi et au public ; qu'il était neveu de messire Flaminio Garnier,

chevalier, secrétaire

d'Etat, ambassadeur du roi chez les empereurs Maximilien et Rodolphe ;

qu'étant avocat depuis le mois de novembre 1611, il avait prouvé sa capacité et son bel esprit par ses écrits et par ses plaidoyers, etc."

La guerre de dix ans (1634-1644) fut déclarée alors qu'une épidémie de peste se généralisait.

Le 14 mai 1635, Claude Garnier, sieur de Choisey, reçoit une commission donnée par l'archevêque de Besançon et par le parlement de Dole "pour se transporter

audites frontières (du comté de Bourgogne) avec le sieur marquis de Conflans, afin de l'assister et conseiller en ce qui sera besoin".

Il est un des signataires de l'ordre du 21 juin suivant "à tous capitaines

et officiers de cavallerie qui doivent passer monstre cejourd'huy par devant nous de ne nous présenter aulcun soldat qui ne soit effectif

et non emprunté, à peine d'estre lesd. capitaines et officiers déportez de leurs charges..."

Claude, alors conseiller fiscal, écrivait en 1637 que la pauvreté s'installait, notamment à Poligny, où tout manquait : "fourrage, avoine, grains, chariots, argent."

Il fut nommé conseiller "absolu" le 16 mars 1639 et prêta serment en cette qualité le 6 mai. Il fut ensuite vice-président.

C'est sans doute lui, le gentilhomme comtois Garnier de Choisey qui fut envoyé en ambassade avec Buson

de Champdivers, à la demande du roi Philippe IV, pour négocier une trève auprès du prince de Condé, qui les reçut au siège de son gouvernement de

Bourgogne, le 14 mai 1645.

Après la guerre, il y eut plusieurs lettres échangées (notamment en 1649) avec le prince de Condé relativement à la jouissance de biens que les franc-comtois avaient dans le duché de Bourgogne, sur l'intention du roi

de rendre ces biens à leurs propriétaires.

Dans le contrat de mariage de son fils (1655) il est qualifié de "vice président

et premier conseiller de Sa Majesté à la cour de Parlement de Dole".

Il testa le 1er octobre 1653 et mourut le 30 novembre 1654.

Dans son testament il instituait son héritier Hugues, écuyer, devenu son fils aîné, et citait ses autres enfants (à l'exception de ses deux fils déjà morts).

De son union le 19 mars 1612 avec Charlotte Sordet,

Dame de Choisey, née à Rans le 29 novembre 1594, fille de Pierre Sordet, docteur en médecine, échevin puis maire de Dole, anobli le 3 mai 1611, Claude eut :

- Marguerite, baptisée le 14 février 1614

- Anne, baptisée le 15 mars 1615, morte en 1687, mariée le 21 juin 1632 à noble Jean Arvisenet, seigneur d'Auxanges et de Lavans, docteur ès droits, mort de la peste en 1637,

dont Claude d'Arvisenet, Chevalier, seigneur d'Auxanges, Président, Général des Monnaies de Bourgogne, époux en

1655 de Marguerite Bereur, fille de Claude, Conseiller d'Etat, et en secondes noces à Jean-Baptiste Daclin, de Poligny, dont elle eut Anne-Marie Daclin,

épouse en 1685 de Hugues

François

Le Maire, coseigneur de Falletans en 1701, conseiller au Parlement ;

Antoine, baptisé le 2 décembre 1616. Son parrain est Antoine Garnier, conseiller, et sa marraine est Marguerite de Mesmay ;

- Claude, baptisé le 21 août 1618, marié en 1645 à Jeanne Froissard dont il eut un fils unique mort au berceau. Il mourut jeune et son testament fut publié en 1646 au parlement ;

- Pierre, baptisé le 19 juillet 1620 à Dole. Son parrain est Pierre Deschamp, doyen de Quingey, chanoine de Dole, et chapelain ,

et sa marraine est Marguerite Lemaire, épouse du sénateur Garnier, de Dole ;

- Guillaume, baptisé le 6 avril 1622. Son parrain est noble Guillaume Sordet, capitaine de Montmirey, et sa marraine est Odette Borrey, veuve de noble

Charles Dargent, de Besançon ;

- Hugues, deuxième du nom, baptisé le 30 décembre 1623, qui suit ;

- Jean-Baptiste, jésuite, baptisé le 9 janvier 1629. Son parrain est Jean Garnier, prêtre, docteur en droit, et sa marraine est sa sœur Marguerite

;

- Guillaume François, baptisé le 30 janvier 1632. Son père est dit "docteur en droit, conseiller à la Cour des Séquanes, avocat fiscal" ;

- Marie-Chérubine, religieuse à l'Annonciade ;

- Anne-Françoise, religieuse à la Visitation ;

- Jacques-Isodore, capitaine de cuirassiers tué lors de la reprise de Vigevano par les Espagnols sur les Franco-Savoyards en 1646 (Guerre de Trente ans).

Il épousa en secondes noces par contrat du 10 mai 1633 Françoise Junet, veuve de noble Pierre Boitouset, lieutenant général au bailliage de Quincey [elle est

citée en 1642 comme femme de "Claude Garnier, seigneur de Choisey, premier avocat fiscaliste au

département de Dole" (Sources parisiennes relatives à l'histoire de la Franche-Comté)].

Claude avait fait une enquête au sujet de l'histoire de sa famille, et après avoir réuni tous les documents qui s'y rapportaient, il en fit faire une copie et chargea son fils Hugues (ci-dessous), qu'il envoya dans ce but aux Pays-Bas, de communiquer ces pièces

à l'abbé d'Eename, Pierre-Ernest Garnier, petit-fils d'Antoine. Un petit mémoire généalogique les résume et se termine par cette déclaration :

« Cisoit à notter que ledict sieur conseiller Garnier est à présent saisy comme chef des armes de la maison des Garnier de tous les plus beaux tiltres papiers et enseignemens dicelle, scavoir des lettres de noblesse et des institutions de plusieurs charges et dignités

qui ont estés tennues et possedés des plus de deux cens ans par ceulx de ceste noble et ancienne famille, lesquelles ont fondé la chapelle du sainct Suaire à Besançon où il y a quatre sépultures de ceulx de ladicte maison armoyées de leurs armes, et se trouve entre aultre qu'un messire

Ordinet Garnier fut faict grand vicquaire général l'an mil quatre cent quarante.

Le dict sieur conseiller Garnier a encore des chiffres dudict empereur Charles Cinquième et dudict feu duc de Parme, comme aussi le testament dudict feu

Dom Anthonio, et supplie le Réverendissime abbé de Eename de veoir de bonne part et entendre ce luy en serat signifié plus particulièrement par ladadvocat Garnier, seigneur de Choisey son fils. »

Parmi les pièces apportées de France par l'avocat Garnier se trouvait une généalogie. Celle-ci, au sujet d'Antoine Garnier, s'exprime ainsi :

« Le seigneur Dom Anthonio Garnier frère de noble messire Hugues Garnier licencié es loix estoit premier secretaire d'estat de feu linvincible empereur Charles cinquième de glorieuse mémoire, et luy a servy en ceste qualité l'espace de trente cinq ans jusques à ce que le bon empereur ayant remy ses estats entre les mains de Philippe second son fils, et désirant de quitter le monde tirat après soy sept personnes qui luy estoict le plus confidantes,

entre elles estoit le feu dom Anthonio Garnier son premier secrétaire d'estat et qu'il aymoit uniquement de sorte qu'après la mort de l'empereur, le sieur Garnier, à l'imitation de son bon maistre, se fit prestre à l'âge de soixante et dix ans, fut fait escollatre

de l'église de Nostre Dame d'Arras, où il est enterré très magnifiquement son effigie eslevée en relief et au bas d'icelle la devise de messieurs Garnier :

Sic clem ac palam. »

Nobilissimo consultissimoque domino

CLAUDIO GARNIER I.V.D.

in suprema sequanorum curia primario senatori

AC VICE PRAESIDI

primo in academia dolana distributori (etc.)

-Portrait sur soie, collection particulière-

- Hugues II (30 décembre 1623 - 24 décembre 1683), écuyer, seigneur de Choisey et Falletans, docteur ès droits,

lieutenant général au bailliage et siège de Dole, distributeur

à l'université de cette ville. Il se destinait à l'état écclésiatique et dans la liste des Présentations à bénéfices admises par la chambre

archiépiscopale en 1642, on trouve à la date du 9 août, "Hugues Garnier, de Dole", à la chapelle Notre-Dame en l'église de Fondremand [pour mémoire, les

Renard (génération 1) étaient de cette ville].

Il fut reçu chanoine, comme gentilhomme, sur preuves de noblesse, au chapitre de Saint-Jean de Besançon

par bulles pontificales d'un canonicat "au profit d'Hugues Garnier, de Dole, docteur ès droits", le 31 août 1644.

Mais étant devenu l'héritier de sa famille et le seul mâle de son nom par la mort de son neveu, fils de son frère aîné, il quitta

l'état ecclésiastique.

Il fut député des États de la Province de Dole à la Cour de Bruxelles, muni d'un certificat signé du secrétaire général de la dite université et de 3

gentilshommes. (il y est annoncé que le dit Hugues était issu des premiers sénateurs du Parlement).

Il épousa par contrat du 12 janvier 1655 Jeanne-Sébastienne Boyvin, dame de Parreycey, fille de Claude Boyvin, et petite fille de Jean Boyvin,

nommé président du Parlement de Franche-Comté par Philippe IV, roi d'Espagne, en 1639.

Elle lui apporta un fief à Saint Ylie (Jura) et le quart de la seigneurie de Parrecey (Parcey).

Plus tard dans cette même année 1655, eut lieu un procès contre le sieur de Thoraise, pour "outrages et battures" au sieur Garnier, lieutenant général du bailliage de

Dole, et à son valet.

Alors lieutenant général au

bailliage de Dole, il déposa la même année une requête pour obtenir à vie la charge de premier conseiller au parlement de Dole (AD 39, 7E3894).

Hugues, qui fut admis le 15 janvier 1657 en la chambre de la

noblesse de Bourgogne, était présent aux Etats de cette année.

Les archives du Jura conservent le registre des sentences civiles rendues par le lieutenant général au bailliage de Dole l'an 1657 (E 1059). L'une d'elle se conclue ainsi :

"Prononcé judicialement en la concergierie par nous noble Hugues Garnier, docteur ès-droits, seigneur de Choisey, lieutenant général au bailliage de Dole,

le dix-neuvième avril mil-six-cent-cinquante-sept à heure de deux après midi, etc."

Le 7 avril 1665, il achète avec Louis Chaillot la seigneurie d'Ollans, au décret de Barbe d'Andelot, veuve de M. Alexandre de Wiltz,

seigneur de Chemilly, (reprise du 24 juin, dénombrement du 5 août 1666).

Il fut le premier maire ou "vicomte mayeur" de Dole (1666). Les maires étaient alors nommés par le peuple et leur mandat ne durait qu'un an. Il est cité comme participant à une assemblée tenue à Dole le 1er juin 1666 et ainsi qualifié : "Hugue Garnier, docteur ès droits, seigneur de Choisey, vicomte et mayeur de

Dole".

Il est présent aux Etats de 1666 (7 novembre, qualifié "Hugue Garnier, docteur ès droits, seigneur de Choisey, viscomte et mayeur de Dole), 1667 (28 février et 15 avril), 1668 (27 février)

A ceux de 1666, il était un des 9 membres de la commission de l'également, chargée de la répartition des sommes à lever d'après le vote des Etats. Ces 9 commis

étaient pris au nombre de 3 dans chacun des 3 bailliages et chacun des 3 ordres. Hugues était celui de Dole pour le tiers état (le lieutenant général et les conseillers étaient toujours dans le tiers état).

Le 19 février 1668, il est commis par une ordonnance du roi, ainsi que le chanoine Marenches, pour faire loger des troupes de cavalerie dans les villages du ressort du

bailliage de Dole pendant le reste du quartier d'hiver. Les personnes

choisies sont décrites "capables et intelligentes et qui connaissent la force des dits villages".

Le 27 février suivant, "Hugue Garnier, de Dole, docteur ès droits, seigneur de Choisey",

fait partie des députés des trois états du Comté de Bourgogne venus "rendre tous devoirs et soumissions à Sa Majesté, et lui prêter serment de fidélité"

entre les mains du comte de Gadagne, lieutenant général, commandant les troupes de S.M. à Dole et dans la Franche-Comté de Bourgogne.

En 1668, les Espagnols, mécontents de la faible résistance des Comtois lors de la première conquête de la Franche-Comté, par le roi Louis XIV

suppriment le parlement de Dole, puis nomment et installent des gouverneurs, à Besançon.

Le 29 avril 1672, le marquis de Listenois, nouveau gouverneur de Salins, se rendit en cette place pour en préparer les fortifications, accompagné "des plus entendus en mathématiques".

Parmi ceux-ci, écrit Alphonse Rousset (Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté), on remarquait Hugues Garnier, auteur de projets antérieurs concernant cette ville

En 1674, année de la première conquête de la Franche Comté par le royaume de France, le parlement de Dole est rétabli et son beau-père Claude Boyvin

est nommé président

par Louis XIV. Hugues vendit cette année là une maison à Dole, sise près du grand puits.

En 1678, le traité de Nimègue permet le retour de la Franche-Comté à la France, définitivement cette fois-ci.

Le parlement de Dole est à nouveau transféré à Besançon.

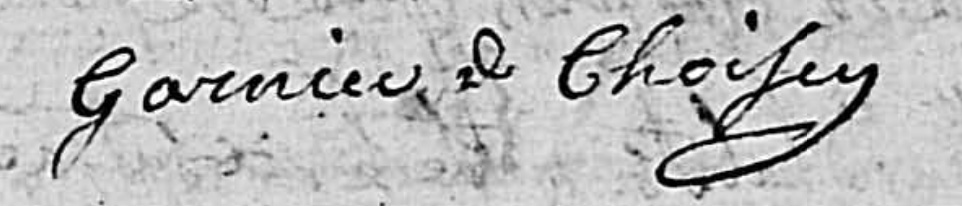

Hugues fut convoqué pour la prestation de fidélité au roi Louis XIV le 19 janvier 1679 et signa la protestation des gentilshommes comtois lors des Etats

du 5 août suivant, sous le nom

Garnier de Choisey.

Jeanne Boyvin était déjà veuve en 1691, comme le montre une transaction qu"elle fit

au sujet d'un incendie survenu à Dole, en 1687, dans la maison dudit Garnier.

Hugues et Jeanne eurent :

- Anne-Claude, sans doute baptisée avant fin 1658 (actes 1652-1658 non en ligne), mariée à Dole le 28 novembre 1676 à Jean de Mesmay, seigneur de Genouville (sur nos ancêtres Mesmay, voir ici). Ils cédèrent des rentes, en 1698, à Claude-Joseph et Pierre-François ;

- Anne-Françoise, née le 24 décembre 1659 à Dole, y fut mariée par contrat du 24 février 1686 à Jean-François Mareschal, seigneur de Longeville,

professeur à l'université de Besançon.

L'hôtel de la famille Mareschal, à Besançon, monument historique,

est une des demeures les plus anciennes et les plus pittoresques de la ville,

construite en 1520 pour le notaire Guillaume Mareschal.

- Claude Joseph, qui suit;

- Jeanne Bonaventure, baptisée le 1er mars 1663 ;

- Anne Bernardine, baptisée le 31 août 1664 ;

- Marin, baptisé le 14 août 1666 ;

- Pierre François, seigneur de Parrecey (Parcey) et Falletans, baptisé le 30 septembre 1668, gendarme de la garde dans la compagnie du prince de Soubise en 1689,

capitaine au régiment de Tournon en 1698, capitaine au régiment du maréchal de Grancey infanterie,

tué en Italie à la bataille de Cassano en 1705. Il avait eu dans sa part le quart de la seigneurie de Parrecey.

Il devint engagiste (acquéreur par engagement) "de la haute, moyenne et basse justice et droits en dépendant, appartenant au roi, sur le territoire,

village et communaux de Falletans". Il ajouta alors à son nom celui de Falletans (La haute justice permettait de se qualifier seigneur du lieu).

Il en fit foi et hommage en la chambre des comptes à Dole, le 1er juin 1699, et il fournit dénombrement le 2 mai 1701 ;

- Charles, baptisé le 20 juin 1670 ;

- Emmanfred François Ignace, baptisé le 22 mars 1672 ;

- Claude Abondance, baptisé le 08 février 1676.

- Claude-Joseph, seigneur de Choisey, Parthey et Falletans en partie et Parrecey, est né le 4 octobre 1661 à Dole, selon Nicolas-Antoine Labbey-de-Billy

(Histoire de l'Université du Comté de Bourgogne, 1814).

Il fut nommé Conseiller maître

à la chambre des comptes de cette ville par patente du 11 janvier 1695 (AD Doubs B 604) et prêta serment le 31. Il fit enregistrer en 1696 son blason à l'Armorial général.

Il fut admis à la prise de possession de la

justice de Choisey, à charge de reprise de fief, par arrêt sur requête du 22 août 1697.

En 1698 son frère et lui, héritiers de Hugues, leur père, et de Jeanne-Sébastienne, leur mère, passèrent un accord avec

Laurent de Mesmay, seigneur de Genevreuille et Anne-Claude Garnier, son épouse, au sujet de la dot de leur sœur.

Il mourut à Dole le 10 juin 1698, laissant veuve Anne Claude Duchamp,

dame de Parthey (dépendant de la Châtellenie de Dole), qu'il avait épousée le 2 mai 1696 réunissant ainsi les domaines de Choisey et Parthey.

Leurs enfants furent

En 1673 mourait à Dole le chanoine Bercier, laissant vacant une prébende appartenant à l'empereur. Claude-Joseph désirant en pourvoir son fils, écrivit à son parent Jean-François de Brouckhoven, lui demandant d'user de son influence auprès de son cousin le baron de Bergeyck, pour que celui-ci transmette une requète au monarque.

« Au Roy ... Remonstre humblement noble Claude Joseph Garnier de Dole, fils de noble Hugues Garnier distributeur de l'université dudit Dole, et député ordinaire des Estats de Bourgogne, que le seizième jour du courant deceda en cette ville de Dole, Messire Denys

Bercier, chanoine en l'église du dit lieu. Lequel par sa mort aurait laissé vaquante une prébande de ladite église dépendante de la provision de V.M. que ledit remonstrant vient supplier en très profond respect luy vouloir conferer en considération des services de ses prédecesseurs tant paternels que maternels à l'auguste maison de V.M.

Scavoir Antonio et Flaminio Garnier, l'un secrétaire de l'invincible empereur Charles cinquième, et l'autre premier secrétaire d'éstat de feu S.A. le duc de Parme pendant son gouvernement des Pays-Bas, où l'un et l'autre ont mérité par leurs services les honneurset les affections de leurs maistres ; que Antoine Garnier son bisayeul a deservis avec honneur et intégrité les charges de conseiller et de vice président

au parlement de Dole pendant plus de quarante ans, que durant ce temps là il a esté honoré de plusieurs commissions tant en Flandre devers leurs AA.SS. que du feu duc de Parme comme encore en France, Lorraine, Allemagne et Suisse pour le service de S.M. sans avoir eu aucune merced, lequel Antoine Garnier eut pour fils Claude Garnier, qui

à l'exemple de ses devanciers s'attacha particulièrement au service de V.M. et du publique ayant esté honoré de la charge de distributeur de l'université, de celle d'avocat fiscal au bailliage de Dole, ensuite fait conseiller fiscal au parlement, et depuis conseiller absolu audit parlement, où il est mort vice président. Lesquelles charges il a exercé pendant l'espace de plus de quarante cinq ans à la satisfaction de V.M. et du publique ayant eu de belles comissionsdeurant ce temps là.

Le dit Claude Garnier a laissé pour fils Hugues Garnier père dudit remonstrant lequel a exercé la charge de lieutenant général au balliage Dole pendant l'espace de dix années ensuite fut pourvu de l'état de distributeur de l'université qu'il exerce actuellement de mesme que l'employ de député des Estats ayant toujours tasché de donner des marques de son zèle et de sa fermeté au service de V.M. Ledit Claude Joseph Garnier remonstre encore à V.M. que messire Jean Boyvin, chevalier et président de Bourgogne, estait son bisayeul dont

les services signalés et considérables, de même que le mérite et la réputation particulière de ce grand homme ont est assez connus, et de V.M. et de tous les

ministres, sa conduite et son zèle pendant les guerres de l'année 1636 et en suite luy ont acquis l'affection des peuples, etc. »

Le 10 avril Hugues écrivait de Dole à son cousin Brouckhouven une lettre commançant ainsi :

« Monsieur mon cousin, Il y a un canonicat vacant en ceste ville que je voudrais bien avoir pour mon fils. Si vous me voulez faire la grâce de vous

employer près de vos amis pour me le faire avoir, etc. »

Ces lettres soulèvent des questions, car Claude-Joseph ne s'est marié qu'en 1696 et ne pouvait donc pas demander une prébende pour son fils en 1673.

Un mystère à éclaircir !

Le château de Parthey, de nos jours,

après transformation dans les années 1850 par Louis Rouzet, un élève de Viollet-le-Duc.

-

voir ici-

- Claude-Philippe, seigneur de Choisey, Falletans et Parrecey (Parcey), capitaine d'infanterie, baptisé à Dole le 1er mai 1697, est mort le 30 mars 1780,

10 ans après son fils aîné.

Dans l'acte d'inhumation à Dole (Série du greffe : BMS 1780 vue 46/153), il est qualifié seigneur de Choisey et autres lieux, ancien officier au régiment de Lechavalet, infanterie et dit âgé de 83 ans environs, ce qui situe sa naissance vers 1697.

Le 2 mars 1739, au sortir de leur minorité, Claude Philippe et son frère Pierre François font reprise des fiefs de Parthey, Choisey, Falletans et Parrecey,

et font acte de foy et hommage à Sa Majesté pour ces terres et seigneuries.

Dans le dénombrement (déclaration par écrit que le vassal donne à son seigneur, du fief et de toutes ses dépendances, qu'il tient de lui

en foi et hommage) reçu à la chambre des comptes de Dole le 1er juin 1743, Claude Philippe, coseigneur de Falletans, Parcey

et Choisey, alors

résidant à Falletans, "reprend de Sa Majesté, pour la tierce partie de la terre et seigneurie de Falletans, et aussi pour la maison seigneuriale des dits lieux,

et bâtiments en dépendant, et de plus pour une rente assise sur meix et maison mouvant de la seigneurie et justice de Falletans, à cause de la seigneurie dite les Vaudrey

dont le sieur Garnier a droit ..."

Le 14 décembre 1745 il donne dénombrement d'un tiers de la seigneurie de Falletans.

En 1752 il est mis en possession (ensaisinement) du fief Duprat ou de

Vaudrey, à Falletans et déclare le 27 août posséder et tenir en fief la maison seigneuriale, deux meix, un moulin et des héritages à Falletans, par conséquent un bien féodal, ce qui l'autorise à porter le nom de Falletans.

Il avait recueilli la succession de son oncle Pierre François, et notamment du quart de la seigneurie de Parrecey, dont il revendit les droits le 17 mai 1764

à Jérome Rigullier qui avait déjà acheté aux Bereur la moitié de cette seigneurie.

Il vendit le 25 juin 1770 le fief à Saint Ylie (Jura) à la comtesse du Breuil et à sa sœur. Dans l'acte de mariage de son fils en 1771, il est qualifié "ancien gentilhomme de Franche-Comté, seigneur de Choisey" et il signe "Garnier père".

Il avait épousé le 4 mars 1731 Marie Nicole de Reculot,

des comtes de Reculot, seigneurs de Parthey et de Rochefort, d'où

Claude-Ignace, mort 10 ans avant son père, et Pierre-Ferdinand, qui suit.

Depuis 1743 les Garnier possédaient le château dit "le petit Falletans" qu'ils vendirent en 1913.

Les Thierry de Falletans, héritiers du dernier marquis de Falletans, et les Garnier de Falletans

se faisaient couramment appeler "de Falletans" et donnaient comme adresse "château de Falletans"

provoquant entre eux des querelle dues à des erreurs de distribution de courrier, comme le montre un procès de 1888,

dans l'attendu duquel il est précisé qu'aucune habitation n'était anciennement connue sous ce nom.

Il existe un autre château, dit "le clos Garnier", construit après la Révolution, que plusieurs auteurs disent, à tort, avoir appartenu aux Garnier de Falletans.

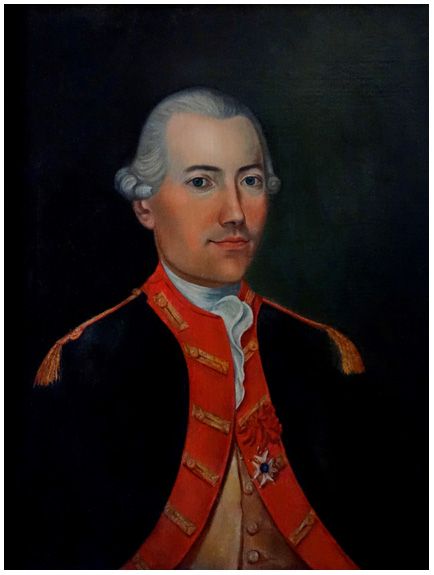

- Pierre-Ferdinand,

écuyer, dernier seigneur de Falletans, de Choisey et autres lieux (du fait de la Révolution),

aussi nommé Garnier de Choisey, chevalier de Saint-Louis (1778),

est né à Rochefort (39) où il fut baptisé le 15 avril 1733 à

l'église Saint-Laurent.

Il entra comme volontaire au régiment Mestre de camp général dragons

, y fut lieutenant en second le 16 décembre 1754, et en premier par brevet

reçu du Roi le 1er septembre 1755 sous le nom de Garnier

de Falletans.

En 1759 il était noté : jeune, appliqué, bonne conduite, peu intelligent.

Sa gratification était de 300 livres (1767, 1769).

Il était noté "fort bon lieutenant" en 1766 et 1767.

Il reçut le brevet de capitaine le 4 mai 1771 sous le

nom de Garnier,

chevalier de Falletans et le 17 mai 1773 un nouveau brevet

de capitaine, attaché au régiment sans compagnie et sans

apointements. Il quitta sa lieutenance et se retira à Dole en mai 1779.

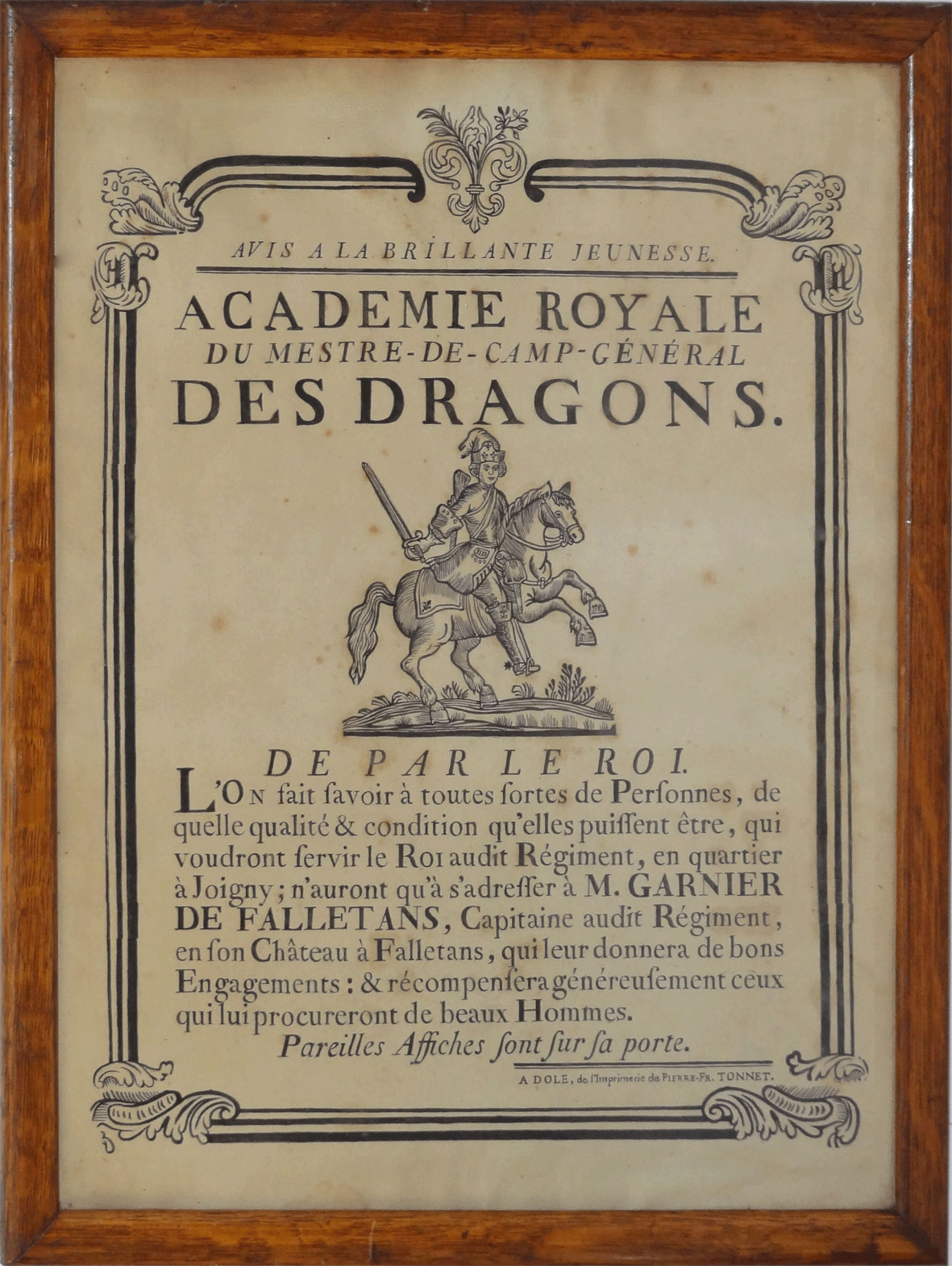

Affiche d'enrôlement

(collection particulière)

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

Il reçut l'assurance de la Croix de Saint-Louis le 21 avril 1777

et fut décoré en juillet 1778 (brevet de chevalier de

Saint-Louis délivré au nom de Pierre-Ferdinand

Garnier de Falletans).

Il reçut en 1779 une pension militaire. Le 4 novembre 1788 il est convoqué aux états de Franche-Comté par le Roi, dont la lettre est adressée à M. Garnier, seigneur de Falletans ; il figure au procès verbal de l'assemblée avec le nom de cette terre.

Il émigra à la Révolution et fit la campagne de 1792 dans l'armée de Condé comme aide-major

de la première brigade de la première division de cavalerie.

M. Moréal de Commenaille, son grand oncle, chevalier de Malte, avait tout préparé pour que son neveu fut reçu à Malte, mais la tendresse de madame sa mère s'opposa à ce projet ; elle craignit qu'il ne s'éloigna d'elle. Cette tendresse s'est maintenue au détriment de son frère aîne car, par son testament, elle l'institua son héritier universel.

Il est mort à Dole le 26 octobre 1806.

Il avait épousé par contrat du 5 septembre 1771 par devant Roch, notaire à Dole, et

à l'église

le 14 septembre 1771 Marguerite Simone de Mesmay (voir ici), fille d'une de ses cousines issue de germains,

"avec dispense d'alliance et consanguinité du 3e et 4e degré (bulle du pape en date du 1er des ides de juin 1771), morte à Dole le 30 brumaire an V.

Extrait du "Contrôle des actes des notaires et des actes sous seing privé" (7 mai- 3 octobre) vue 86/105

Contrat de mariage d'entre Me Pierre Ferdinand, écuyer, capitaine de dragon demeurant à Dole et

Delle Marguerite Simone de Mesmay de Montaigu de Dole. Le futur époux se marie dans tous ses biens présents et à venir

du seigneur son père tels qu'il les délaissera à son fils et desquels il se réserve une somme de vingt mille livres ; et dans

les biens qui lui sont échus par le décès de Melle de Reculot, sa mère, et par manière d'assurance ledit

seigneur Garnier père du futur relache à ce dernier en faveur du mariage la jouissance de la terre et seigneurie de Choisey

ainsi que celle de son domaine de Saint Ylie et de l'appartement haut de sa maison rue d'Harans

meublé dans l'état ou il se trouve, les revenus des dits trois objets estimés 2.400 livres. Les seigneur et dame de Mesmay

de Montaigu constituent pour dot à leur fille future épouse la somme de 55.000 livres

consistant en un domaine à Orchamps estimé à 34.000 livres et en un capital de rente de 1000 livres et en vingt mille

livres en argent, le tout formant ladite somme de 55.000 livres. Promettent les dits seigneur et dame de Maismay de Montaigu habiles

la dite delle leur fille suivant son état et condition elle emportera ses joyaux, linges, habits, et autres effets servant à sa personne.

Le seigneur futur époux donne à la future épouse pour joyaux et carrosse la somme de 3.000 livres pour une

fois seulement et une habitation de 300 lvres annuellement en cas de prédécès du futur.

M. Garnier père émancipe son fils futur époux pour par lui ses affaires être gérées en père de famille.

Donation de la somme de 3.000 livres par dame Suzanne Chapuis, veuve de JF de Mesmay, écuyer

à la dite future épouse, sa petite-fille qui lui ? compte ? et remis au futur époux.

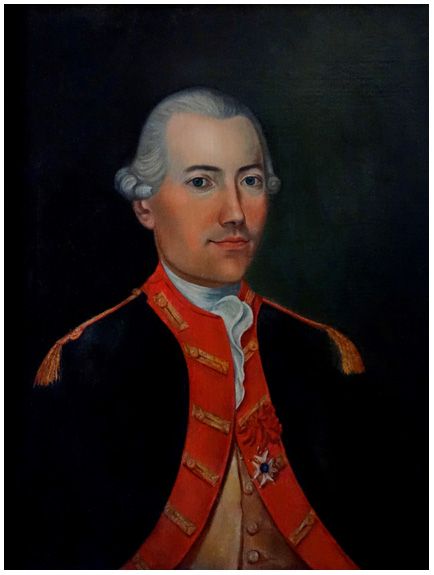

Pierre-Ferdinand Garnier de Falletans

à gauche vers 1779 en uniforme de capitaine au régiment mestre de camp général dragons (collection particulière B.deG.)

à droite en 1794

Au dos du médaillon est écrit ceci :

"Mme Simone de Mesmay épouse de M. Garnier de Falletans, seigneur de Falletans."

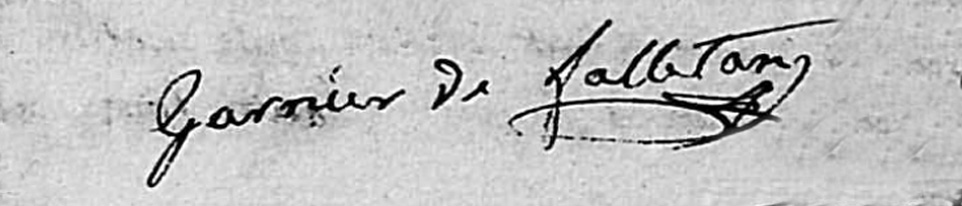

Pierre Ferdinand signait Garnier de Falletans jusqu'au décès de son père (1780) puis Garnier de Choisey

Pierre-Ferdinand et Marguerite-Simonne eurent 13 enfants :

- Marie-Philippe-Victoire, chanoinesse de l'abbaye noble de Lons-le-Saunier sur preuve de 16 quartiers de noblesse,,née à Dole le 2 juillet 1772 et morte

à Dole à 72 ans le 8 octobre 1844 ;

Extrait de La Société des filles du Cœur de Marie par l'abbé Casgrain:

« Madame Marie-Philippine-Victoire Garnier de Falletans était née à Dole en 1772, d'une famille distinguée

mais plus remarquable encore par son attachement à la religion. Sa mère la consacra à la sainte Vierge

avant même sa naissance. L'enfant eut des dispositions précoces pour la piété ; très jeune, elle conçut un goût

si vif pour la religion, qu'à l'âge de douze ans, elle demanda à ses parents de se consacrer à Dieu chez les Trappistines. Ils n'y consentirent pas, mais ils lui proposèrent d'entrer au chapitre de Lons-le-Saunier, où elle fut reçue parmi les chanoinesses.

Elle y prit l'habit et aurait prononcé ses vœux si la Révolution ne l'avait forcée de rentrer dans le monde.

Jetée en prison avec sa mère, elle y resta six mois, y déployant un courage au-dessus de son âge, elle n'avait alors que vingt ans.

Enviant aux martyrs leur bonheur, elle disait aux prêtres condamnés à l'exil : "Que vous êtes heureux ! Je voudrais être à votre place !"

Tout le monde la respectait comme si elle eut été d'un âge mûr. Elle n'avait que vingt-quatre ans lorsqu'elle perdit sa mère ; chargée alors du soin de ses frères et sœurs,

elle fut pour eux une seconde mère. Son père fut tellement satisfait de sa conduite qu'il lui laissa suivre son attrait pour les bonnes œuvres. Ses actes de charité la mirent en rapport avec Madame de Goësbriand, qui lui fit connaitre notre Société.

Madame Garnier hésita quelque temps, parce qu'elle avait de nouveau le désir d'aller à la Trappe. Une plus mûre réflexion lui fit comprendre qu'elle accomplirait mieux la volonté de Dieu en restant près de son père,

qu'elle eut la douleur de perdre deux mois après avoir prononcé ses vœux (15 août 1806). Sa vie tout entière fut

désormais consacrée aux bonnes œuvres.

Au commencement de 1807, le supérieure, Madame de Buyer, se rendit à Genève soigner une maladie de poitrine.

Mais son état s'aggrava au point qu'elle ne put revenir à Dole.

C'est alors que se voyant isolée dans un pays presque entièrement protestant,

elle fit venir auprès d'elle Madame Garnier, qu'elle avait en si grande estime, pour

l'assister à ses derniers moments (6 octobre

1807).

Pour la remplacer, Madame Chifflet, Supérieure provinciale à Besançon, nomma en remplacement Mademoiselle Amoudru à qui elle donna Madame Garnier pour Assistante et Maitresse des novices.

Madame Garnier consacra la moitié de sa maison à loger les aspirants à l'état ecclésiastique, qui suivaient les cours du collège, alors tenu par

les prètres de Société du Cœur de Jésus et ensuite par les pères jésuites.

Ces jeunes étudiants avaient pour Madame Garnier le plus grand respect et la plus grande reconnaissance. On peut dire qu'elle a contribué à redonner des prètres au diocèse.

La plupart de ceux qui avaient commencé leurs études chez elle continuaient à la consulter comme leur mère. Ce petit séminaire dura vingt-et-un ans. On projetait de lui donner plus d'extension lorsque les Ordonnances de 1828 le firent fermer.

Lorsque le R.P. Garnier, son neveu, fut nommé supérieur de la mission du Maduré, elle le plaignit beaucoup d'avoir à porter cette charge.

Les nombreuses bonnes œuvres de Madame Garnier ne l'empêchaient pas d'assister aux cérémonies paroissiales et de passer sept ou huit heures devant le Saint Sacrement chaque fois qu'il était exposé. On la nommait : "sa gardienne." Après avoir exercé sa charge pendant douze années, Mademoiselle Amoudru

alla terminer sa vie dans un monastère d'Ursulines. Nommée Supérieure (1820), Madame de Goësbriand devint l'âme et le soutien de la Réunion. »

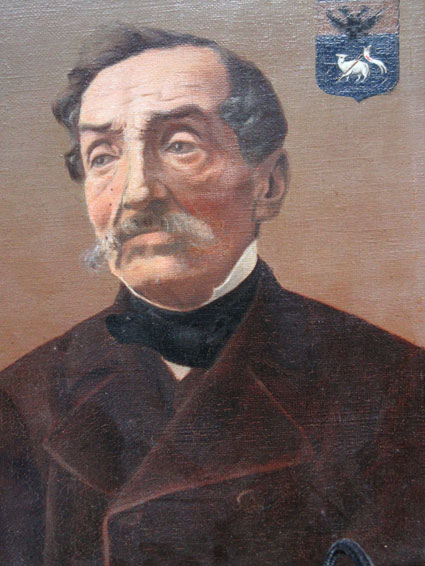

- Claude-Eugène-Frédéric, né à Dole le 25 juin 1773, mort à Dole le 12 septembre 1839, maire de Falletans en 1810, maire de Dole de 1813 à 1816,

conseiller d'arrondissement de 1809 à 1830, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, membre des chevaliers de poignard. Dans son témoignage au procès du maréchal Ney, il indique que celui-ci ordonna son arrestation

le 19 mars 1805, mais qu'il en fut averti, s'évada et erra trente-deux

jours dans la forêt de Vaux (Ney lui en voulait semble-t-il de s'être rendu à Auxonne à la tête de 250 volontaires de la garde nationale de Dole pour

défendre cette place). Il avait épousé le 11 mai 1803 Marie Françoise de Fraguier, fille de Jean-Baptiste Augustin et de Marie

Césarine de Poligny. C'est lui et ses descendants qui habitaient le château de Falletans (Petit Falletans).

Claude-Eugène-"Frédéric" Garnier de Falletans, maire de Dole

-collection particulière-

Marie-Françoise apporte la propriété d'Amange, acquise par son père en 1800, peinte par Georgette de Falletans.

La famille l'a conservé jusqu'en 2013.

Leurs enfants furent :

- Pierre Joseph "Ferdinand", né à Dole le 27 pluviôse an XII (17 février 1804), décédé à Falletans le 6 avril 1885, page du roi Louis XVIII, capitaine commandant au 4e régiment

de cuirassiers à Amiens en 1838, puis au 5e régiment en 1851, chevalier de la Légion d'honneur (? absent de la base Leonore), sans alliance ;

- Claude "Louis" Augustin, né à Dole le 12 février 1805, père missionnaire ;

Extrait de Les nouveaux jésuites dans l'Inde par le P. Louis Saint-Cyr, 1865

« Après avoir terminé ses études au petit séminaire de Montmorillon, il se rendit à Paris pour y étudier le droit.

"Beaucoup de jeunes gens, disait-il plaisamment, perdent leur vocation dans les murs de la capitale ; pour moi, j'y en ai trouvé une et me suis fait jésuite."

Il entra au noviciat de Montrouge le 17 décembre 1825. Après deux années d'épreuves qui firent bien voir tout de suite toute l'énergie de son caractère

et de sa vertu, il fut envoyé en 1827 au collège de Saint-Acheul, où il ne resta pas longtemps, les ordonnances de juin étant venues dissoudre cet établissement.

En 1830, ses supérieurs le firent partir pour l'Italie et il passa trois ans à Rome, presque uniquement occupé à l'étude de la théologie.

Ordonné prêtre, il quitta Rome et vint au noviciat d'Estavayer en Suisse. On le trouve en fin d'année 1835 au nombre des missionnaires de la Louvesc, évangélisant les montagnes du Vivarais.

A ce moment on annonce que la mission de Maduré était rendue par le Saint-Siège à la Compagnie de Jésus. Le père Garnier fut désigné avec trois autres pères pour aller tout de suite préparer les voies.

Le vaisseau qui les portait parvint à Pondichéry le 24 octobre 1837, mais la saison des pluies, quelques préparatifs indispensables et l'étude de la langue retinrent les pères dans cette ville jusqu'au 27 février 1838.

Passant par Karical, il se rendit à Trichinopoly. Bien résou à s'établir dans cette ville, il voulut achever d'abord la visite du pays, et poursuivit sa route vers Maduré. Repoussé de cette ville, il se dirigea vers le Marava.

Il y resta deux mois, les consacrant à la visite et à l'administration de quelques villages. Mais dès le commencement de juin de cette même année 1838, il fut obligé de quitter, ayant reçu l'ordre d'aller se fixer à Trichinopoly, sur

la demande expresse des chrétiens. Il devait travailler à ranimer cette chrétienté et à lui rendre son ancienne splendeur, à s'occuper, en même temps, des bourgs et des villages d'alentour. Il établit quatre écoles en différents quartiers de la ville,

inaugura les cathéchismes du dimanche et visita assidûment les soldats malades dans les hôpitaux militaires, et les pauvres indiens dans leurs misérables cabanes.

En 1840, il put commencer la belle et grande église de Trichnopoly, qui sert aujourd'hui de cathédrale au vicaire apostolique de Maduré.

En dix-huit mois il acheva ce monument, sans contredit le plus beau de la grande ville, et la consécration eut lieu le 24 juin 1841.

C'est peu après qu'il reçut l'ordre de partir pour la résidence de Maduré.

Nommé supérieur de la maison le 15 août 1842, son premier soin fut de créer un collège qui put en même temps servir de séminaire.

Puis revenant à Trichinopoly, il s'occupa d'élever un vaste bâtiment pour fonder un pensionnat, et en poussa les travaux avec son activité habituelle ; vers les fêtes de Pâques 1843, l'édifice était presque terminé.

Peu après il partit pour visiter les missions de l'ouest et du sud, mais sa santé était fort ébranlée, il tomba malade et les progrès de la maladie devinrent si menaçants qu'il fallut revenir à Maduré, où

il mourut le 5 juillet 1843, n'étant âgé que de trente-huit ans, dont il avait passé près de dix-huit dans la Compagnie de Jésus et un peu moins de six ans dans les Indes.

»

- Antoine "Frédéric" Marie, né à Dole le 4 juin 1807, mort à Amange, le 16 mai 1880, marié le 21 août 1847 à Moulins (Allier), avec Marie "Caroline"

Charlotte de Jarsaillon, d'où

Charles, qui suit, et Marie.

Antoine-Frédéric Garnier de Falletans peint par son fils Charles

-collection particulière-

- "Charles" Jean Baptiste (Dole 1849-1935) épousa en 1875 à Brinay (Nièvre) Jeanne de Champs de Saint-Leger de Brechard (1851-1927) d'où :

- Hervé (1878-1918), marié en 1903 à Lucie de Durand de Prémorel (1878-1945) ;

- Céline (1882-1954) ;

- Marie 1885-1958), mariée à Dole en 1905 avec Albéric de Weck (1873-1940), d'où descendance ;

- Thérèse (1887-1966) ;

- Guy (1890-1962), marié à Orléans en 1921 avec Jeanne Le Monies de Sagazan (1895-1942), sœur d'Yvonne, épouse du vicomte Patrice O'Mahony, d'où descendance Garnier de Falletans et Grenier de la Sauzay ;

- Joseph (1893-1951), marié à Elisabeth de Mougins-Roquefort.

Charles fit l'acquisition du château d'Eclans en 1897.

Son épouse et lui y sont décédés.

La famille s'en est séparée dans les années 1980.

- "Philippe" François Léon, né à Dole en 1808, mort au château de la Maison-du-Bois, près Gray, en 1856, avait épousé à Arc-les-Gray (Haute-Saône)

Amicie de Vaudrimey d'Avoust, fille du seigneur de la Maison-du-Bois, d'où descendance ;

- Paul-Gabriel, né à Dole le 23 avril 1812, décédé le 13 décembre 1882 à Falletans, maire de Falletans en 1867, qui, en 1842,

dut s'engager dans un procès contre le marquis de Falletans qui accusait

les Garnier d'usurpation

du titre de seigneurs de Falletans. Le marquis perdit son procès l'année

suivante.

- Marie-Charlotte-Philippine, née en 1818.

- Marie-Bernardine-Mélanie, chanoinesse non professe de l'abbaye noble de Lons-le-Saunier, mariée à Dole le 10 octobre 1795 à Charles François

de Mayrot, écuyer, alors capitaine au régiment de Roussillon, fils de Jacques de Mayrot et de Marie Augustine de Grivel ;

- Claude-Pierre-Bernard, mort en nourrice à Falletans à 17 mois ;

- Charlotte-Gabrielle, morte en juillet 1777, à 6 mois, à Falletans ;

- Marie-Pauline, née le 14 mai 1778 et décédée à un an ;

- Marie-Eugénie, née et baptisée le 21 juin 1779, présentée à Saint-Cyr le 24 mars 1789, reçue le 28 mars 1789 sur preuve de noblesse fut une des dernières élèves de cette institution dont elle sortit le 11 avril 1793. Elle possédait une maison

à Dole (10, rue des Arènes) où elle est morte le 27 février 1846 ;

- Eugène-Philippe-Frédéric, né le 7 octobre 1781, décédé le 6 avril 1853 à Besançon où il se retira à la mort de sa femme, reçu chevalier de Malte en 1785, marié en 1804 à Claire "Joséphine" Boquet de Courbouzon, née le

7 septembre 1776, morte à Buffard en 1850 sans avoir eu d'enfant, chanoinesse non professe de Sainte Claire de Lons-le-Saulnier, fille de Claude-Antoine,

président à mortier au parlement de Besançon, né à Besançon le 29 septembre 1741 et de Marie Jeanne Baptiste Bénigne Chifflet d'Orchamps décédée à Besançon

en mai 1807 ;

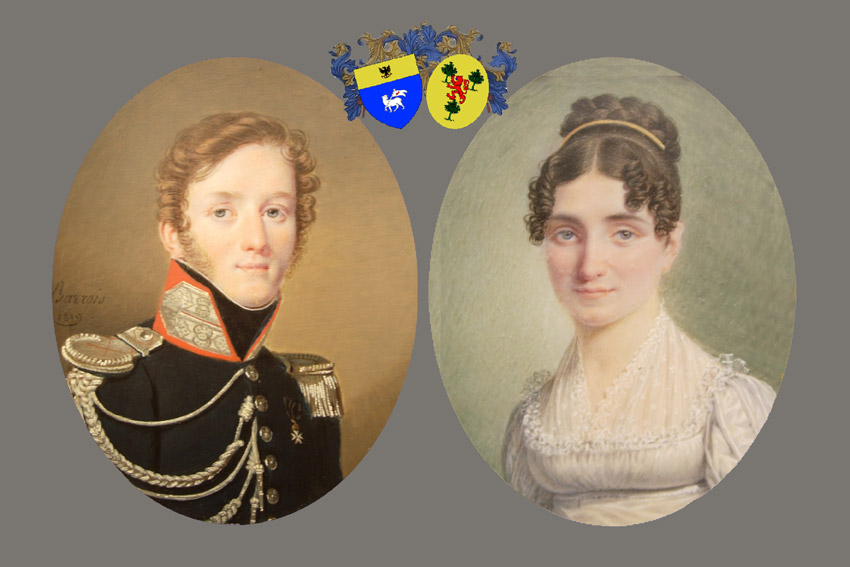

Eugène Philippe "Frédéric" Garnier de Falletans et son épouse Joséphine Boquet de Courbouzon

- Marie-Pierrette-Alexis, née en 1783, reçue à la Maison royale de l'enfant Jésus sur preuve de 200 ans de noblesse ;

- Paul-Eugène, qui suit ;

- Marie-Philippe-Frédérique, jumelle du précédent, morte à 2 mois le 2 août 1785 ;

- Marie-Marguerite-Philippe née le 20 juillet 1786 ;

- Marie-Gabrielle-Frédérique née le 6 septembre 1789 et morte rue des arènes, n°10, le

7 juillet 1836, âgée de 46 ans, sans avoir été mariée.

-

Paul-Eugène "second fils jumeau" est né et a été baptisé à Dole le 16 mai 1785 (Série du greffe : BMS 1785 vue 36/98).

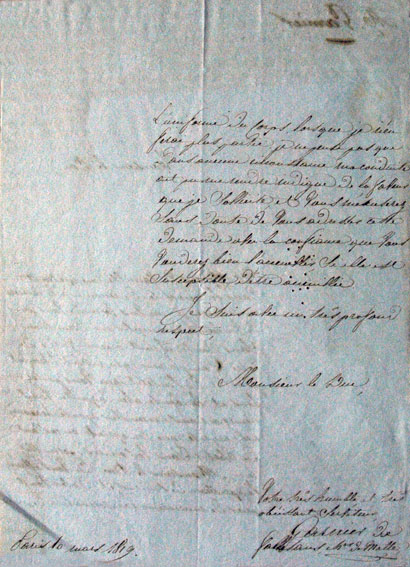

Son parrain est Philippe Eugène Frédéric, son frère, âgé de 4 ans, chevalier de Malte (reçu de minorité en 1785), et sa marraine est sa sœur Marie Pauline (7 ans) "illitérés à

cause de leur bas âge". Sur le registre, le père signe "Garnier de Choisey".

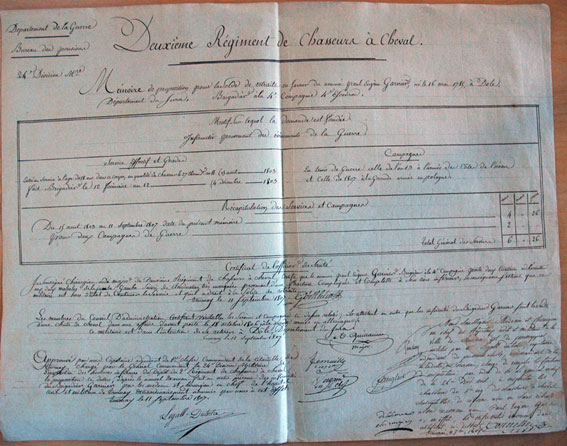

Il est entré au service à l'âge de 18 ans dans le 2è régiment de chasseurs à cheval (anciennement Fimarcon dragons) en qualité de chasseur

le 27 thermidor an XI (15 août 1803), et fut fait brigadier le 12 frimaire an XII (4 décembre 1803). Il fit les campagnes des ans XII, XIII, 1806 et 1807.

Il fit celle de l'an XIII à l'armée des côtes de l'Océan

(plus tard la Grande Armée) et celle de 1807 à la Grande Armée de Pologne. Dans une affaire d'avant poste à la grande armée d'Allemagne, il fit une chute de cheval

le 18 octobre 1806 ce qui lui laissa des séquelles, rapportées dans un mémoire du 11 septembre 1807, dans lequel le médecin écrit qu'il porte des cicatrices

adhérentes aux deux maléoles de la jambe gauche suivie de claudication très marquée provenant d'une fracture compliquée et complète à son tiers inférieur.

A la suite de quoi il reçoit une pension et se retire dans le Jura. Le rapport de police de son dossier le juge ainsi : "Caractère empressé -

peu de physique - homme fait plein de principes et d'honneur - conduite exemplaire". Il est témoin en 1812 à la déclaration de naissance de son neveu Paul-Gabriel et est qualifié

propriétaire, demeurant à Falletans.

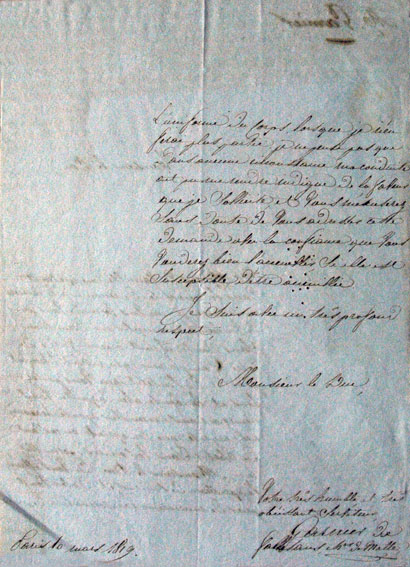

Il entre à nouveau dans le service, le 7 février 1815, chez M. le duc d'Havré, comme garde du Corps de la compagnie

écossaise, peut-être à l'initiative de son futur beau-père qui en était depuis le 1er juin 1814. Il en est rayé le 19 avril 1816,

pour cause de longue absence, et y rentre à nouveau le 19 juin suivant. Démissionnaire pour raison de famille, il demande

au duc d'Havré, dans sa lettre du 10 mars 1819, la permission de continuer à porter son uniforme. Il est rayé des controles le 14 avril 1819.

Il avait épousé deux ans plus tôt, le 26 novembre 1817 à Courbouzon, Marie-Xavière, dite Adèle, Le Bas de Girangy (voir ici), d'où trois filles :

Philippine Octavie (1818-1849), sans alliance, Marie-Eugénie, qui suit, et Marie-Mélanie (1825-1899), sans alliance.

Il possédait alors un domaine à Choisey, venant de son père, et plusieurs contrats de rente. Sa femme recevait une pension de son père,

une de son oncle Chifflet de Fangy et une de M. de Camus, parent côté Mesmay.

En 1820 il achète de son frère un domaine à Quingey (Doubs). En 1824 il reçoit un legs de 7 000 francs que sa sœur Pierette lui a fait dans son testament,

et il vend son domaine de Quingey. En 1825, il achète un domaine situé à Sampans (voir ici) pour en entrer en jouissance le 1er janvier suivant. En

1837 il reçoit 3 000 francs de la succession de sa sœur Gabrielle. En 1839, sa femme reçoit 1 500 francs, legs de sa tante Marie-Andrée Chifflet, dite Madame de Fangy, chanoinesse de Montigny-lès-Vesoul.

En 1846, il hérita de sa sœur Marie Eugénie ainsi qu'il l'écrit dans son "Registre contenant l'état de ma fortune depuis

l'époque de mon mariage" :

"Ma sœur Eugénie étant décédée le 27 févrie 1846 m'a fait par son testament héritier de sa maison, d'une créance sur

Mr de Lurion, d'un domaine sur Molay, amodié (loué) d'une part cent double décilitres de bled et d'autre part en argent 350 f ;

d'un domaine sur Dôle Ste Ylie, amodié d'une part cent vingt deux doubles décalitres de blé, d'autre part en argent 395 f ; plus sur Dole différentes pièces de terres

labourables, amodiés à plusieurs particuliers ; le tout non compris la maison rapportant 2 560 f." (C'est le prix de 10 vaches. De nos jours une vache valant

1 600 €, on peut estimer le rapport annuel à 16 000 €).

En 1848 il loue le rez-de-chaussée de la maison de Dole et occupe l'étage. Dans l'état du 1er janvier 1852, il mentionne pour la première fois

dans la description de Sampans "une maison que j'habite et un clos dont je jouis". Au cours de l'année 1852 il y eut un autre changement dans l'état de sa fortune.

"Mon frère Frédéric et sa femme [Claire Joséphine Boquet de Courbouzon] m'ont assuré dans mon contrat de mariage, mon frère 30,000f. et ma

belle-sœur 40,000f. dont je ne dois jouir qu'après leur décès, le survivant en ayant la jouissance.

Comme nous avons eu la douleur d'éprouver l'affreuse et malheureuse perte de ma belle-sœur le 10 février 1852 [à Buffard]

, mon frère voulant régler ses affaires a pris le parti de vendre son domaine de Buffard et de faire avec moi l'arrangement

suivant : qu'il me transmettrai à mesure qu'il les recevrait, les sommes qu'il toucherait de son domaine vendu jusque la concurrence de 70,000f.

à condition que je lui en payerais les intérêts pendant sa vie durant : ce à quoi j'ai consenti."

Le premier janvier 1853, ses biens se composent d'une maison à Dole et des domaines de Dole, Choisey, Sampans et Molay,

ce dernier étant relâché à sa fille Eugénie. Le 21 mai 1858 il vend une grande partie de son domaine de Choisey. Paul-Eugène est décédé le 28 juillet 1862

à Dole, chez lui, rue des arènes, n°36 (AD 39, registres du greffe, décès 1862, vue 104/179), maison où était mort Jean Boyvin en 1650 et qui est resté dans la famille

jusqu'au 6 septembre 1886, date de la vente qui en a été faite par Mmes Garnier de Falletans au notaire Fornasari (

voir ici).

Il est inhumé à Sampans (

voir ici).

Son beau-frère, Maurice Le Bas de Girangy, écrivait à leur propos :

Eugène Garnier était garde du corps ; sans être aussi remarquable par l'extérieur que Charles d'Ivry [le marquis Richard d'Ivry, son beau-frère, ndlr], il était

beau cependant et portait l'épée avec aisance et bonne grâce. Tout le monde dans la famille avait voulu faciliter le mariage. Mon oncle et ma tante Garnier (née

Marie Claire Joséphine de Boquet de Courbouzon) avait assuré au contrat une partie importante de leur fortune ; malheureusement, par suite de la mauvaise administration

de mon oncle, et de circonstances sur lesquelles le respect me commande de jeter un voile, ces dispositions sont restées à peu près sans effet.

Il régnait dans la famille Garnier une certaine exagération de principe et d'honneur, un certain rigorisme qui a souvent mis à de pénibles épreuves la douceur

et la patience de ma bonne sœur.

Durant les premières années de son mariage, elle habitait l'hiver à Besançon, un petit appartement à l'hôtel Chifflet, puis un plus grand dans la maison de M. Saint-Gua (?)

à peu de distance de la première, et passait la belle saison à Buffard [La terre de Buffard avait été donnée à Frédéric Garnier de Falletan par sa tante

Françoise de Mesmay, épouse du seigneur de Marnoz, ndlr].

Plus tard Eugène, qui avait des fonds à placer, fît l'acquisition de Sampans et ma sœur eut un "chez elle" mais outre que ce chez elle était peu flatteur et peu agréable,

composé qu'il était d'un amas confus de bâtiments tous en plus ou moins mauvais état, une grande gêne s'en suivit. Le prix de l'acquisition excédait la somme

dont Eugène avait à disposer. Au lieu de revendre comme il en avait le projet, une partie des vignes, il ceda à la tentation de tout garder, et emprunta. Vinrent les mauvaises récoltes,

les réparations, les non valeurs, les privations. Mais un sacrifice pénible entre tous fut celui demandé à ma sœur. En 1830, l'appartement au rez-de-chaussée de la maison que

Melle Eugénie

Garnier possédait à Dole étant venu à vaquer, elle invita son frère à venir l'habiter. Indépendamment de considérations de famille, il est certain qu'il y avait

avantage manifeste à se rapprocher d'une propriété dont les revenus étaient la portion la plus importante des ressources du propriétaire et qui demandait l'œil du maître.

Mais d'un autre côté combien n'était-il pas pénible pour Adèle de quitter une ville [Besançon, ndrl], où elle était entourée de si bons parents et de si agréables

connaissances.

La société de Dole avait adopté à cette époque des allures qui la rendaient pour elle de nulle ressource et quant à la famille de son mari, les habitudes les plus honorables

et les dispositions les plus bienveillantes, y étaient gâtées par les exagérations dont j'ai parlé et par une teinte de bizarrerie, d'étrangeté, qui influait sur

tous les rapports. Melle Eugénie, en particulier, l'une des dernières élèves de la maison de Saint-Cyr, qui ne porta jamais que des bonnets parceque les chapeaux

étaient une invention révolutionnaire, Melle Eugénie, dis-je, portait l'ingérence jusqu'à une véritable persécution.

Sampans, gros village où les pauvres étaient, et sont encore, en assez grand nombre, offrait un large champ à l'exercice de la charité et des bonnes œuvres ; notre

excellente sœur ne manqua pas aux devoirs qui en résultaient pour elle, et elle s'y fit bénir et respecter. Pour que rien ne manqua à sa couronne, Dieu lui envoya

encore de cruelles épreuves : l'accident éprouvé par sa fille Mélanie, la mort de Philippine, celle de ses trois enfants dont les gouts et le caractère avaient plus

de rapports avec les siens, ce mariage où un nom et des manifestations de principe si retentissants ne tardèrent pas à démentir toutes les garanties et toutes

les espérances qu'il semblait offrir. Enfin une longue et douloureuse maladie l'enleva avant l'âge en janvier 1857.

Je me suis senti d'autant plus porté à esquisser le tableau de ces quarante années d'épeuves et de mérite, que j'en ai eu en grande partie sous les yeux le spectacle

et à un âge où j'étais déjà capable de juger et d'apprécier.

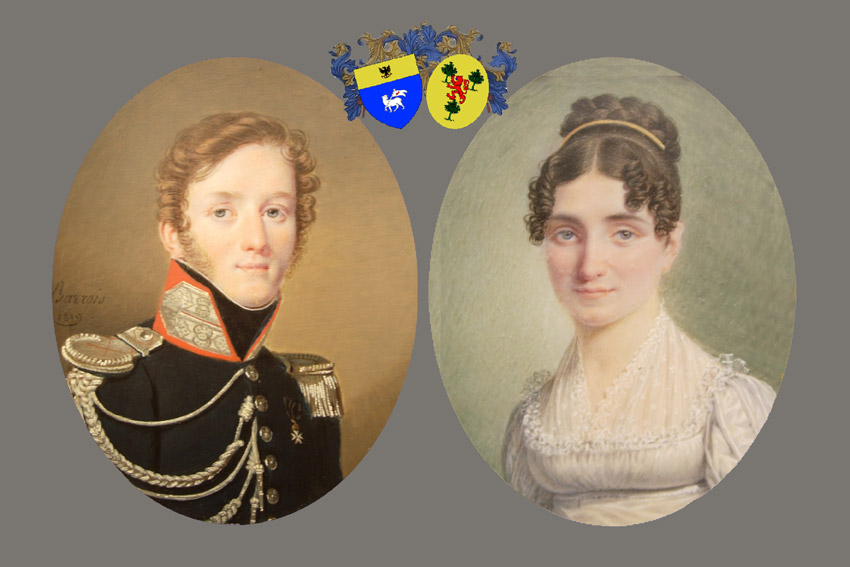

Paul-Eugène GARNIER de FALLETANS et Adèle Le Bas de Girangy.

Le portrait d'Eugène, en uniforme des Gardes du Corps, a été exécuté en 1819 par Frédéric Barrois, artiste qui exposa

au Salon de Paris de 1808 à 1841.

Ce portrait n'est plus dans la famille et a été mis en vente chez Lemoine-Bouchard qui en a aimablement communiqué la photo.

Le portrait d'Adèle fut réalisée quelques mois après son mariage par le meilleur artiste de la région, Antoine Borel, plus tard directeur de l'école de dessin

de Besançon.

à gauche, dossier de pension de Paul Eugène Garnier (SHAT 2Yf39228)

(cliquer

ici pour agrandir)

au centre, dessin d'un chasseur à cheval en 1808

à droite, lettre de démission des gardes du corps

recto et

verso.

Marie-Mélanie, la benjamine.

-

Marie-Eugénie, comtesse O'Mahony est née le 4 juillet 1823 à Courbouzon dans le Jura, la seconde de trois filles.

Elle épousa Arsène O'Mahony (voir ici) et lui donna deux

enfants : Maurice, 17ème enfant d'Arsène, dont nous

descendons, et Marie, avec laquelle elle vivra à Sampans, propriété qu'avait acquise son père, près de Dole, dans le Jura. Elle est décédée

le 22 janvier 1906 à Dole, 1 rue Raguet Lépine, âgée de 82 ans, et est enterrée au

cimetière de Sampans. Son cousin germain, Georges-Ferdinand, officier à la retraite, officier de la Légion d'honneur, habitait au château de Falletans

(Etat present de la noblesse francaise, 1882). Il était en conflit avec les de Thierry, neveux du dernier marquis de Falletans dont ils furent autorisés à

relever le nom (décrets de 1860 et 1863). Mais comme les Garnier de Falletans,

les Thierry de Falletans, se faisaient appeler "de Falletans" bien qu'ils n'en eussent pas le droit. Ceci compliquait la tâche de la Poste et il s'en suivit un procès en 1880

dont l'issue fut de dire que ce n'était pas au tribunal mais à la Poste de gérer ce problème.

Eugénie enfant

-collection particulière P.de G.-

Eugénie peut-être à l'époque de son mariage à 25 ans (photo sur médaillon en porcelaine et pastel)

A Sampans

https://en.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=62243&page=18&book_type=livre&search_type=livre&name=Garnier+de+Choisey&with_variantes=0&tk=34038782fb146943

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61242354/f213.image.r=falletans

https://en.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=21443&page=184&book_type=livre&search_type=livre&name=Garnier&with_variantes=0&tk=2d4b6f20b60d095f