Le 5 septembre 1771, Marguerite Simonne de MESMAY,

aïeule d'Eugénie de Falletans, comtesse O'Mahony, épousait

à Dole Pierre-Ferdinand Garnier de Falletans.

Mais ces deux familles étaient déjà alliées, puisque que déjà en 1676 Laurent de Mesmay avait épousé Anne

Claude, fille d'Hugues II de Garnier.

Cette ancienne famille franc-comtoise, tire son nom du fief qu'elle possédait à Mesmay, bailliage de Quingey (Doubs). On trouve trace des premiers de Mesmay au XIVe dans les chartes de Bourgogne. Ils résident en

la seigneurie de Quingey, dont Mesmay fait partie, et où ils possèdent des meix (maison avec dépendances et jardins). Ils sont bourgeois de la ville forte de Quingey et, à ce titre,

en assure la défense pour le souverain du Comté. On trouve en 1318 Vuillemot de Mesmay qui vend des terres à Odin de Mesmay. En 1324 des lettres de bourgeois de Quingey sont concédées à Odin de Mesmay (8 avril). En 1333 Etienne de Mesmay, prêtre, dit la messe dans la chapelle

qui vient d'être fondée dans l'église Saint-Martin. En 1358 Jehan de Mesmay fait son testament à Quingey et y élit sa sépulture

au cimetière de Saint-Martin, auprès du tombeau d'Odet de Mesmay, jadis son oncle. En 1366, Odet de Mesmay est cité comme prévôt et receveur de la seigneurie de Quingey.

Sous l'ancien régime, le monde juridique et judiciaire tenait un rôle très important et c'est ainsi qu'

une grande partie de la noblesse franc-comtoise était issue de familles de notaires, telle la famille de Mesmay.

Le docteur Jean-Marie Thiebaud nous explique qui étaient ces notaires :

"Point besoin de diplôme universitaire pour exercer alors cette profession. Le seigneur possédant un droit féodal de

tabellionné, pouvait librement nommer un tabellion auquel on ne demandait que de savoir lire et écrire, de connaître

des rudiments de latin, de posséder un bon formulaire et d'avoir acquis quelque expérience, généralement aux côtés du père,

ce qui explique l'existence de familles ayant exercé cette profession pendant plusieurs générations. Si, parfois, le notaire avait acquis

quelque grade sur les bancs de l'université, il ne manquait jamais, dans une société très codifiée comme l'était celle de l'Ancien Régime,

de le signaler dans chacun des actes qu'il rédigeait (ex : N., notaire de la cour de l'officialité de Besançon, coadjuteur du tabellionné du

bailliage d'Amont, bachelier en décret, bachelier ès arts, licencié en décret ou ès lois, docteur ès droits plus rarement car à quoi bon être

simple notaire quand on était titulaire d'un doctorat). Donc, sans diplôme le plus souvent mais muni d'un bon vieux formulaire glissé dans

une sacoche en cuir attachée à sa selle, le notaire-tabellion chevauchait de village en village, de ferme en ferme, accompagné souvent d'un de

ses fils, généralement l'aîné qui lui servait parfois de greffier, histoire de se faire la main pour le jour où il serait amené à prendre le

relais. Alors que, de nos jours, le recours au notaire est assez exceptionnel, nous étions, sous l'Ancien Régime, en un temps où la vie toute

entière s'articulait autour d'actes notariés (contrats et traités de mariage systématiques dès qu'on possédait le moindre bien, quittances

de dot souvent payée en plusieurs annuités, testaments, codicilles, fondations, partages, achats et ventes de parcelles de terres, baux

à cheptel, constitutions de rentes, etc.). Au cours de sa vie, un paysan aisé pouvait passer plusieurs dizaines d'actes. Toutefois,

cette prolifération d'actes ne saurait à elle seule expliquer le nombre impressionnant de notaires. Ceux-ci exerçaient simultanément d'autres

professions. Quelquefois, ils étaient aussi prêtres (surtout au Moyen Âge), laboureurs ou recteurs d'école. Mais, le plus souvent, ils

cumulaient leur métier avec des fonctions d'officiers seigneuriaux, nommés eux aussi par le ou les seigneurs du lieu (ou par la Chambre des

Comptes de Dole pour les seigneuries domaniales, c'est-à-dire appartenant au souverain). Un notaire exerçait donc aussi des fonctions

judiciaires : il pouvait être tout à la fois juge-châtelain d'une ou plusieurs seigneuries, procureur fiscal, receveur, greffier, etc.,

dans d'autres, plus ou moins éloignées. Chacune de ces fonctions était rétribuée annuellement et le paiement était assuré sur les recettes de

ces seigneuries. Certains notaires arrivaient à cumuler 10-12 fonctions judiciaires en plus de leur activité première."

Ainsi, comme nous le verrons, Renobert de Mesmay,

notaire, fut institué juge-châtelain de la seigneurie d'Abbans par Henri, comte de Nassau, en 1535 (et, en 1558, lieutenant du bailliage d

'Abbans), procureur et receveur des châtellenies et seigneuries d'Arguel et Montfaucon en 1535, juge de la vicomté de Besançon le 19 mai 1542,

scribe des bailliage et châtellenie de Chenecey le 9 janvier 1544, élu président des notables de Besançon en 1544, 1551 et 1552 puis

cogouverneur de la cité impériale pour la bannière Saint-Pierre en 1553-1554. Entre-temps, il était aussi devenu châtelain de la seigneurie

de Chalamont le 25 juillet 1551 avant d'être nommé juge de la gardienneté de Besançon le 19 février 1554 par François de La Baume-Montrevel,

capitaine de la cité, et châtelain des seigneuries de Montfaucon et de Vaire le 9 juin 1556 (et lieutenant au bailliage de Vaire en 1558).

En 1562, il était en outre procureur général du bailliage de La Rivière pour le prince d'Orange. Pour couronner le tout, Renobert de Mesmay fut

nommé premier maître à la Chambre des Comptes de Dole, le 25 mai 1565, par Philippe II, roi d'Espagne. Arrivé à ce niveau social,

il ne manquait plus à ce notaire qu'une chose mais d'importance : la noblesse. Ce sera chose faite l'empereur Charles Quint qui anoblira ses

sept fils en leur accordant des armoiries et un timbre avec une ramure de cerf, chaque corne à sept andouillers pour rappeler, dit-on, les sept fils

anoblis. Elle ne cessa dès lors de fournir à la magistrature comme au clergé des hommes distingués.

- Oudin de Mesmay avait épousé Jeanne Basan et fondé avec elle en 1440 "une messe un chacun samdy de l'an" en l'église paroissiale

de Mesmay où ils se firent inhumer.

- Michel de Mesmay,

notaire citoyen, juge vicomte en les cours de mairie et de vicomté de Besançon pour le prince d'Orange (Guillaume de Chalon-Arlay). Pour administrer la justice dans la cité impériale et sa banlieue, il

dispose, en vicomté comme en mairie, d'un lieutenant assermenté, d'un greffier et de quatre sergents.

Il est institué "tabellion général du comté de Bourgogne" le 10 décembre 1473 par provisions données à Thionville par le duc de Bourgogne,

dans lesquelles il est qualifié "noble homme". Il dut alors quitter Besançon pour résider au comté, en l'occurence à Quingey où il se trouve en 1475.

Les tabellions généraux de Bourgogne, dont le nombre était limité à 100, étaient toujours gradués en droit

et ils étaient nommés par le souverain. Comme leur nom l'indique, ils pouvaient instrumenter dans l'ensemble du

comté de Bourgogne, c'est-à-dire de la Franche-Comté.

Michel eut plusieurs enfants dont Michel II, qui suit.

Michel, tabellion général de Bourgogne en 1473

C'est le plus souvent de familles de tabellions généraux de Bourgogne que seront issus de

futurs membres de la noblesse de robe.

- Michel II de Mesmay, né à Quingey, il vécut à Arguel de 1482 à 1500 en sa qualité de receveur et de procureur de cette seigneurie, pour le compte de Jean IV de Chalon.

En 1500 il résigna ses offices de receveur et de procureur en faveur de son fils Etienne le jeune, déjà châtelain d'Arguel, puis il vint habiter ses terres qu'il ne cessera d'agrandir par des achats ou échanges.

Le 8 juillet 1507 il fut commis par la Chambre de la Noblesse pour faire enregistrer au parlement de Dole les Lettres Patentes accordées aux Etats du Comté de Bourgogne

par l'empereur Maximilien. Notaire de la cour de Besançon et tabellion général au comté de Bourgogne, Michel est fréquemment sollicité dans la seigneurie de Quingey, comme dans celle de Torpes dont il est châtelain pour Jean de Quingey, seigneur du lieu.

Pendant plus de vingt ans il est le personnage important de Mesmay, où est sa résidence habituelle. Il y fit son testament le 18 novembre 1525, dans lequel il demande à être inhumé en l'église locale, dans la chapette fondée en 1519

par lui et sa femme, dont les épitaphes se voyaient encore avant la Révolution.

Il avait épousé à Arguel Jeanne Basault qui lui donna six fils et onze filles

- Etienne de Mesmay, le jeune, dit Moussardet, second fils de Michel II, passa la majeur partie de sa vie à Arguel.

Il y fut d'abord châtelain de la seigneurie pour le compte de Jean IV de Chalon, prince d'Orange. Il était chargé du gouvernement et de la police du château, et en assurait la défense

avec les vassaux de la seigneurie et leurs hommes. Vers 1500 il succéda à son père dans les offices de receveur et procureur de cette seigneurie. Il fut pourvu des mêmes fonctions dans la châtellenie de Montfaucon

et à la vicomté et mairie de Besançon, ce pourquoi il prêta serment le 23 mars 1508 par devant le bailli de la princesse d'Orange, veuve de Jean IV de Chalon.

Etienne a du mourir subitement au début de l'année 1535 puisqu'il n'eut pas le temps de passer son testament par devant notaire. Ce testament reconnu cependant valide,

servit, le 29 avril 1535, à l'établissement de la dation de tutelle de ses enfants qui, sauf Renobert et Etienne le vieil, étaient encore mineurs.

Il avait épousé le 15 septembre 1508 à

Quingey (Doubs) Anne Mousardet, dont il eut 10 enfants, à savoir : Renobert, qui suit,

Etienne le vieil, Jean le vieil, Etienne le jeune, Michel, Jean le jeune, Antoine, et leurs sœurs Anne-Marie et Anatoile. Des sept fils, trois seront d'Eglise (Etienne le jeune, Jean le jeune et Antoine),

Michel ne laissera qu'une fille, et la descendance mâle de Jean le vieil s'éteindra en 1618. Seuls Renobert et Etienne le vieil auront une postérité qui se perpétuera

(dans la descendance d'Etienne l'aîné de trouve

Jean-Tiburce de Mesmay (1879-1966), général de brigade, président de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon en 1946, auteur de plusieurs ouvrages

généalogiques sur les familles Francomtoises).

Etienne et Anne furent inhumés en l'église Saint-Hyppolyte d'Arguel, dans la chapelle des Basault.

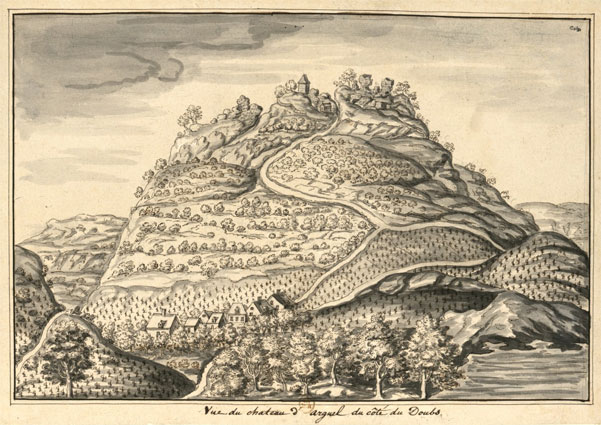

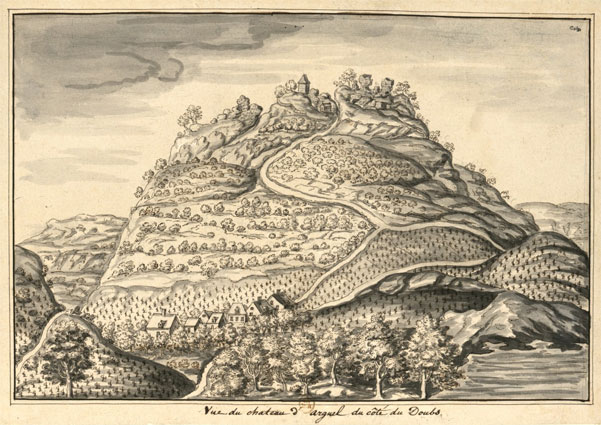

A gauche, dessin du 17e siècle représentant le château d'Arguel vu du côté du Doubs

et à droite, ce qu'il en reste (Louis XIV le fit démanteler en 1688 lors de la première occupation française).

Trois des frères de Mesmay : Renobert, Premier Maître en la Chambre des Comptes, Etienne le vieil, garde du corps de Charles-Quint en 1553,

et Etienne le jeune, conseiller au parlement de Dole en 1587.

Ces portraits ont été peints de leur vivant par un artiste de l'école flamande.

Les frères de Mesmay furent anoblis par lettres de noblesse du Saint Empire Romain

datées à Bruxelles du 15 avril 1553 signées de Charles Quint.

- Renobert de Mesmay, né le 20 juillet 1513 à Arguel,

juge de la vicomté de Besançon en 1542,

receveur et procureur des seigneuries de Montfaucon (Doubs) et d'Arguel pour les Nassau, héritiers des Chalon, et leur procureur en Comté et à Orange.

Président des 28 notables à Besançon (1540, 1544, 1550 et 1551), il est élu en 1553 co-gouverneur de Besançon pour la bannière de Saint-Pierre.

Juge de la Vicomté, il est institué en 1554 par le juge de la Gardienneté.

Renobert délaisse en 1565 ses fonctions de procureur général de la Maison de Chalon pour Guillaume d'Orange, ayant été nommé par lettres patentes du 25 mai 1565 de Philippe II, Premier maître

et seul président en la Chambre des Comptes de Dole.

Renobert se maria 4 fois et de ses 17 enfants, deux garçons seulement firent souche : Etienne, qui suit, et Louis, qui fut recteur magnifique de l'Université de Dole.

-voir la page consacrée à Renobert-

- Etienne II de Mesmay, né le 25 décembre 1554 à Besançon,

écuyer, seigneur d'Aigrevaux, de May, de Quincey, etc., seigneur de Mesmay après la mort sans enfants de son demi-frère Raymond.

Il devint chef de la famille après l'entrée dans les ordres de son frère aîné et, comme son père, il se mariera plusieurs fois et comme lui il s'efforcera de faire prospérer les biens de famille et de laisser de nombreux héritages à ses enfants.

Docteur ès droits il vécut d'abord à Besançon. En 1583 il fut institué scribe de la seigneurie d'Arguel. Avocat près la Cour Souveraine, il fut nommé bâtonnier de la

Confrérie de Saint-Yves pour l'année 1584 et s'établit à Dole. Le

5 décembre 1589 il fut pourvu de l'importante charge de lieutenant général du bailli de Dole au siège de Quingey où dès lors il fit sa résidence habituelle.

En 1595 il y entre en jouissance d'une maison venue de son frère Louis, auquel il donne en échange sa maison de la rue Franche à Dole. Les cumuls étant autorisés, Etienne exerce aussi les fonctions d'avocat conseil dans le bailliage.

En 1603, son frère Rémond démissionne en sa faveur de l'office de procureur fiscal d'Amont, qui était le premier bailliage de la province. Etienne siège alors à Vesoul où il achète

en 1609 une maison rue de la Porte-Haute.

Ses biens patrimoniaux étaient situés à Abbans, Beure, Byans, Chouzelot, Cissey, Dole, Lavans, Lombard, Mesmay et Quincey. Il s'attacha à les faire prospérer. En résidence à Dole, outre deux maisons rue de Montroland, il acheta des terres à la Loye, Augerans et Souvans.

Ayant eu, au partage de 1583, trois des cinq parts de l'ancienne chevance de Mesmay, il acheta 2 ans après la quatrième à son oncle Jean le vieil. Venu résider à Quingey

en 1589 il fit des acquisitions et échanges à Byans et Mesmay. Enfin, installé à Vesoul à partir de 1603, il acheta des biens dans le bailliage d'Amont soit : sur la baronnie de Flagey, Aigrevaux,

dont il fut seigneur avec droit

de moyenne et basse justice, et sur la châtellenie de Montaigu qu'il avait acquise en 1611 à Echenoz ; le fief de Tansey et d'autres terres acquises en 1611 et 1612 ;

un domaine de fief à Quincey, mouvant de la seigneurie de Montaigu, acheté en 1613 à François de Grammont (le château neuf de Quincey resta dans la famille jusqu'à sa destruction

par une explosion en 1789).

Il s'était marié trois fois : avec Jeanne-Françoise Musy, qui lui apportait des terres à Bans, Belmont, Châtenois, Souvans et Mont-sous-Vaudrey, par contrat passé à Dole le 13 aôut 1578.

Il en aura Léonard, qui sera le premier seigneur de Mesmay.

Devenu veuf, il épousa par contrat du 4 mars 1606, Françoise Thierry, veuve du baron de Montureux, qui mourut la même année, sans postérité. Alors Etienne épousa en 1607

Esther de Brunecoff, dont il eut Humbert, qui suit, Etienne, Marguerite et Jeanne-Françoise.

Il fit son testament le 26 octobre 1615 (il y est qualifié procureur fiscal d'Amont et procureur à Besançon) et décéda le 31 décembre 1617 âgé de 63 ans.

Il fut inhumé dans la chapelle du sépulcre de l'église Saint-Georges de Vésoul. Son fils Etienne mourut la même année.

Esther de Brunecoff, morte en 1620, sera inhumée à côté de son mari.

L'hôtel de Mesmay à Dole (aujourd'hui 20 rue du Mont-Roland)

acquit de son beau-père par Etienne en 1581.

-

voir ici-

- Humbert de Mesmay, baptisé le 24 juillet 1608, fut comme son père seigneur

de May, d'Aigrevaux et de Quincey, ayant eu dans sa part les terres de fief du bailliage d'Amont et de Besançon, tandis que son demi-frère Léonard avait celles de Quingey et du bailliage de Dole.

Il a assisté en qualité de gentilhomme aux Etats

Généraux du Comté de Bourgogne en 1625 et 1629. Il a fait son testament le 21 juin 1629 et est décédé le 25 août suivant à Vésoul. Il était âgé de 21 ans et fut enlevé par l'épidémie de peste

qui ravagea la Comté. Il avait juste eu le temps d'assurer sa descendance en ayant épousé en 1626 Charlotte Jannot dont

il eut Jacqueline et Jacques, qui suit. Remariée avec Marc Gros dont elle eut deux fils entrés en religion, elle mourut en 1639.

- Jacques de Mesmay, né le 4 janvier 1629 à Vésoul, écuyer, seigneur d'Aigrevaux, de Quincey, etc., ayant perdu son père l'année même de sa

naissance et sa mère

à l'âge de 10 ans, il fut pris en charge par son oncle et tuteur Léonard de Mesmay, qui l'émancipera en 1744. Aussi fut-il élévé en l'hôtel familial de la rue du Mont-Roland, à Dole,

où son enfance fut bercée par les récits des actes héroïques des Comtois en guerre d'indépendance.

Gentilhomme, le "messire cher et bien aimé le seigneur d'Aigrevaux" sera aux Etats du Comté de Bourgogne pour la session de 1654. Il fut convoqué à celles de 1657 et 1658, mais elle n'eurent pas lieu et depuis les Etats cessèrent de se réunir.

Docteur ès droits, il fut d'abord avocat fiscal au bailliage d'Amont, au siège de Vesoul (1551)

puis conseiller et avocat fiscal au parlement de Dole par lettres patentes du 12 février 1666 signées par Charles II successeur de Philippe II et premier avocat général lorsque

ce parlement fut rétabli en 1674 après six années d'interdiction. Le parlement fut transféré à Besançon en 1676, le Roi en augmenta le nombre de conseillers en 1679 et le nomma

par lettres patentes du 8 avril 1679.

De 1668 à 1672 il se dépensera sans compter, tant auprès des ministres flamands de Charles II que des secrétaires d'Etat de Louis XIV, pour sauvegarde au maximum les institutions comtoises.

Il a testé le 28 mars 1680 et est décédé le 12 octobre 1680 à Besançon, où il est inhumé en l'église Saint-Paul et Saint-Donat de Besançon (voir registre). La tombe, placées dans la grande nef du côté gauche, près du troisième pilier en entrant, portait l'épitaphe

suivante traduite du latin : Ci gît, issu d'une anitique Maison chez les Comtois et rendu illustre par l'austérité de ses mœurs et la vigueur de son éloquence, Jacques de Mesmay, d'abord avocat des causes royales au Parlement de Dole, ensuite conseiller à la Cour Souveraine de Besançon. Il mourut le 12 octobre 1680, de son âge la cinquantième année.

De son mariage à Dole le 8 août 1649 (contrat du 15 juillet) avec Jeanne-Marguerite Brun, nièce du ministre plénipotentiaire du Roi d'Espagne et chef de ses finances, entrée en religion après son veuvage, sont nés à Vesoul :

- Jean-Antoine, né le 10 janvier 1653, qui fait la branche des barons de Montaigu, qui suit;

- Laurent-Jean, né le 18 décembre 1654, qui fait la branche des seigneurs de Genevreuille, qui suivra;

- Pierre-Antoine, né le 28 décembre 1656, qui mourut jeune;

- Anne-Françoise, née en 1659, mariée à François Terrier, seigneur de Mailley;

- Jeanne-Sébastienne, née le 5 juin 1661, qui mourut jeune;

- Pierre-Antoine, né le 16 avril 1665, docteur ès droits, chanoine de l'église paroissiale de Vesoul (1677) et chapelain de Saint-Pierre de Dole, mort en 1701.

Jacques, premier avaocat général au Parlement de Dole dès 1674

et Antoine Brun, oncle de son épouse. Sur les Brun,

voir ici.

branche des barons de Montaigu

- Jean-Antoine de Mesmay, né le 10 janvier 1653 à Vésoul (voir registre), eut dans sa

part d'héritage la seigneurie d'Aigrevaux, les immeubles de Vesoul et les terres situées à Echenoz, Colombier et Quincey, et mouvantes de

la baronnie de Montaigu. Grâce à une retenue féodale obtenue de Louis XIV le 31 juillet 1684, il acheta une partie de la terre de Montaigu dont il se retrouva coseigneur

avec Marie-Charlotte d'Andelot, veuve du sieur de la Roche et pour laquelle il rendit foy et hommage à Sa Majesté le 26 octobre 1685.

Puis, par acte passé à Besançon le 29 jui 1697 il partagea à l'amiable avec celle-ci et la partie sud lui revint, soit les seigneuries de Dampvalley, Villers-le-Sec et Quincey.

En 1700 un nouvel accord fut conclu

concernant le château de Montaigu lui-même et la vigne y attenant, et Jean-Antoine conservait la maison seigneuriale.

Quant à Quincey, Jean-Antoine y acquit en 1696 une maison seigneuriale appartenant à la veuve

de François de Jouffroy (à la place du domaine, détruit en 1789, se trouvent aujourd'hui la place de la Fontaine, et la mairie).

Docteur ès droits à 20 ans, conseiller du Roi, avocat général au parlement de Besançon, il preta serment de fidélité au roi de

France au cours des cérémonies du 13 au 15 janvier 1679 à

Besançon. Remarqué par son éloquence en public, il recueilli les suffrages de ses collègues pour succéder à son père comme conseiller et Louis XIV l'institua par patentes du 22 août 1684.

Alors que la vie du père s'est confondue avec de la province à l'époque héroïque de la conquête, celle du fils n'aura comme horizon que la salle des audiences du Parlement, le Roi ayant privé ce parlement de toute action gouvernementale.

La Compagnie honore en son doyen tout le savoir et l'expérience qu'il incarne et rien d'important ne se fait "sans son avis et ses conseils".

Le 4 septembre 1674, à sa demande, a été publié le

procès verbal des preuves attestant le filiation et la noblesse de la

Maison de Mesmay.

Il y est dit que plusieurs de ses ancêtres ont été employés dans les

plus importantes charges pour le service de leur souverain, entre

autres noble Renobert de Mesmay qui fut institué l'an 1577

premier en la Chambre et Cour des comptes du roy à Dole, noble

Etienne de Mesmay, contrôleur de la Maison de Marie, reine de

Hongrie.

Après une première alerte de santé, il rédige son testament le 15 septembre 1706. Trois ans plus tard, de nouveau malade, il mourut le 17 décembre 1709 en son hôtel de la Grande-Rue à Besançon, et fut inhumé dans la chapelle Notre-Dame du couvent des Dominicains. Son testament fut

publié au

Parlement le 23 décembre suivant. Il avait épousé par contrat du 2 avril 1588

Philippe-Françoise Mairot de Mutigney, fille d'un conseiller au Parlement de Franche-Comté, dont il eut deux fils et six filles, dont Claude-Antoine-Eugène, qui suit,

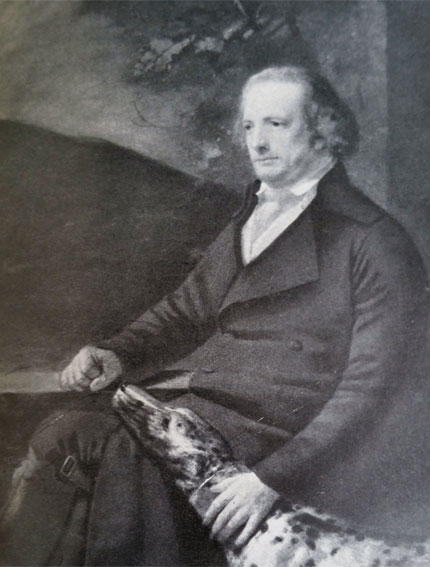

Jean-Antoine, doyen du parlement de Besançon

- Claude-Antoine-Eugène de Mesmay, né le 17 août 1699 à Besançon et baptisé à la maison le lendemain

(voir registre), écuyer, qualifié dans des comptes de 1754

"baron et seigneur de Montaigu", seigneur

de Mesmay, Villers-le-sec, Quincey, Mailley et autres lieux.

Il avait dix ans à la mort de son père et sa mère lui tint lieu de tuteur. Agréé par le Roi en octobre 1712, il est admis pensionnaire au collège Mazarin à Paris où il passera 3 années d'humanités et deux de philosophie.

Il suivit ensuite des études de droit à l'Université de Besançon qui le choisit le 9 avril 1720 pour vice-président. Il fut nommé à son tour conseiller au Parlement en août 1724. Ayant exercé ces fonctions pendant plus de vingt ans, il reçut

des lettres d'honneur datées de Versailles le 27 août 1746, signées de Louis XIV. Quand il cessa ses fonctions au Parlement, il se retira à Dole, en l'hôtel familial, où

il mourut le 27 octobre 1775.

Il achète la seigneurie de Villers-le-sec en 1755 et son épouse posa la première pierre de l'église actuelle en 1774.

Le 24 mars 1767 il fait foi et hommage au Roi pour la seigneurie de Mesmay dont il est copropriétaire.

Il hérite de Chaillet, sans doute de sa tante Anne-Françoise.

L'arpentement des terres qu'il possédait à Quingey, Chouzelot, Lombard, Lavans et Pessans se fit en 1768.

Il avait épousé

le 19 décembre 1740, avec dispense du pape des second et troisième degrés, sa nièce Jeanne Marie de Mesmay, fille de son

cousin germain Jean-François, écuyer, seigneur de

Genevreuille, Pomey, Amblans et autres lieux, chevalier des

ordres de Saint-Louis et de Saint-Lazare, capitaine

d'infanterie au moment du mariage de sa fille, et de Suzanne

Victoire Chappuis (voir registre). Ils eurent 1 fils et 7 filles :

- Marie-Léonardine, baptisée à la cathédrale Saint-Jean de Besançon le 21 octobre 1741, ne se maria pas et aida son père à la gestion des biens de famille. Elle hérita avec sa mère de l'hôtel de Dole, qui sera sa résidence habituelle,

et de Mailley dont les Mesmay étaient coseigneurs et y possédaient le château d'en Bas, le verger du Petit Clos et des terres attenantes. Elle fut incarcérée à la Révolution, ainsi que sa mère, à la Maison du Bon Pasteur, où elles retrouvèrent toute la vieille société féminine doloise !

Elles furent libérées le 9 thermidor (27 juillet 1794). A sa mort survenue le 11 avril 1807, Mailley revint à sa sœur Alexis-Gabrielle.;

- Jeanne-Françoise-Philippe, baptisée à Saint-Jean de Besançon le 21 décembre 1742, fut reçue novice à l'abbaye royale de Montigny à l'âge de sept ans. Elle ne prononça pas ses

vœux ayant épousé le 13 février 1765 Charles-Antoine Gay, seigneur de Marnoz, président en la Chambre des Comptes de Franche-Comté.

Quand cette Chambre fut supprimée en 1771, ils quittèrent Dole pour Salins. Elle est morte vers 1825, sous Charles X;

- Jeanne-Thérèse, baptisée à Saint-Jean le 6 janvier 1744, religieurs annonciade à Dole;

- Alexis-Gabrielle, baptisée à Saint-Jean le 25 janvier 1745, reçue novice à l'abbaye de Montigny à l'âge de 4 ans, en même temps que sa sœur Jeanne-Françoise-Philippe.

Elle ne prononça pas non plus se vœux et se maria par contrat du 16 février 1767 avec Jean-Philippe Regnaudot, chevalier de Saint-Louis, capitaine dans le corps royal d'artillerie.

Elle apporta à son mari un tiers de la seigneurie de Mesmay, lui même en possédant deux tiers. Le ménage habita la maison seigneuriale de Mesmay. Veuve sans enfants dès 1769 et héritière de son mari, elle

devint seule dame de Mesmay. Elle continua d'y habiter, sauf l'hiver qu'elle passait à Besançon. Elle avait acheté une terre à fief à Buffard avec une chapelle dont elle fit décorer les murs avec las blasons des Mesmay et des Regnaudot.

Elle fut incarcérée à Besançon le 25 septembre 1793 pendant la Terreur, comme "fanatique extrème et suspecte par ses propos incivique". Elle survécut à la tourmente et mourut le 13 décembre 1818. Elle est inhumée dans l'église paroissiale de Mesmay, à l'entrée du chœur sous

une dalle qui porte une épitaphe;

- Marguerite-Simonne, qui suit;

- Suzanne-Victoire-Philippe, née en 1748, épousa par contrat en date du 11 mars 1773 François Désiré Mareschal, fils du seigneur de Longeville, et mourut à Dole le 2 juillet 1785;

- Ferdinande-Antoinette-Françoise, morte au berceau;

- Jean-Antoine-Marie, né à Dole le 15 août 1751, conseiller au parlement en 1780, époux en 1782 de la fille du marquis de la Bastie en Savoie, était l'héritier d'une immense

fortune terrienne. Dernier seigneur de Quincey, il fut aussi

le dernier des de Mesmay de la branche aînée. L'explosion de son château le 17 juillet 1789 est réputée être le commencement de l'agitation révolutionnaire en France.

Le feu prit accidentellement à un baril de poudre, mis en réserve pour un travail de mines. Les personnes épargnées par l'explosion ne songent plus, dans leur affolement,

qu'aux rumeurs répandues avec acharnement contre la noblesse. Elles crient au guet-apens et à la trahison et, pour user de représailles, mettent le feu au château neuf

et démolissent en partie l'ancien (voir ici).

Signature de Claude-Antoine-Eugène en 1747

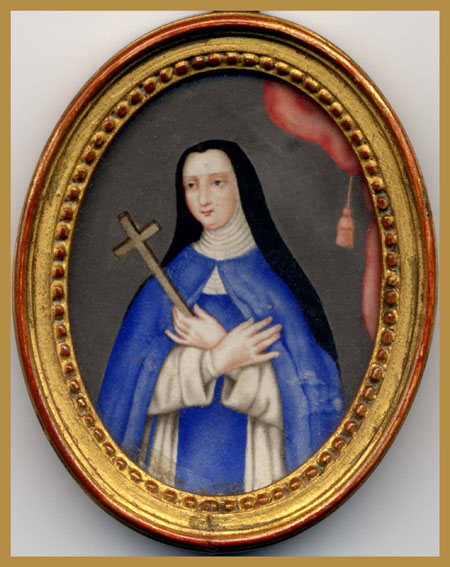

Jeanne-Thérèse de Mesmay (collection particulière O&N. C)

et Jeanne Françoise Philippe, dite Madame de Marnoz (collection particulère P. BduB)

Jean-Antoine-Marie, dernier seigneur de Quincey, et dernier de sa branche

- Marguerite-Simonne de Mesmay, baptisée à Saint Jean-Baptiste le 26 février 1747

(voir registre), épousa Pierre

Ferdinand Garnier de Falletans, par contrat passé à Dole le 5 septembre 1771 (sur cette famille, voir ici).

branche des seigneurs de Genevreuille

- Laurent-Jean de Mesmay, né à Vesoul le 18 décembre 1654 (voir registre), docteur ès droit, fut reçu à 21 ans comme avocat au parlement de Besançon le 14 février 1676. A la création

en 1693 de 15 nouvelles charges de conseiller, il fut pourvu de l'une d'elles, par lettres-patentes du 12 juillet.

Il mourut le 6 mai 1711 et fut inhumé en l'église Saint-Pierre de Besançon (voir registre). Il avait épousé le 28 novembre 1676 en l'église de Falletans (contrat du 9 juillet à Dole)

Anne-Claude Garnier, fille de Hugues II Garnier, seigneur de Choisey et de Parcey, Distributeur de l'Université, et de Jeanne-Sébastienne Boyvin.

Emancipé par son père le jour de ses noces, Laurent-Jean recevait, entre autres donations, la seigneurie de May, près de Beure. A cela s'ajouta celle de Bourguignon-les-Conflans,

de la mouvance de Montaigu, qu'il acheta le 5 avril 1691 et qu'il échangea le 3 avril 1693 contre celle de Genevreuille, relevant de S.M. à cause de son château de Montjustin.

Cette seigneurie comprenait Genevreuille, Pomoy et Amblans.

De leur union naquirent cinq fils et une fille :

- Jacques-Alexis, mort jeune;

- Hugues-Joseph, né en 1681, succéda à son père comme conseiller au Parlement de Franche-Comté (institué le 9 août 1711) et fut nommé conseiller honoraire en 1732. Lui et son frère vendirent la seigneurie de Genevreuille en 1738. Marié en 1714 à Marguerite-Josèphe de Montgenet qui nui donna pas d'enfants;

- Jean-François, qui suit;

- Anne-Françoise, visitandine, née le 24 mars 1684;

- Claude-François, religieux, né le 19 juillet 1686;

- Pierre-Antoine, né le 20 mai 1688, capitaine au régiment de Fontanges.

- Jean-François de Mesmay, dit le chevalier de Mesmay, né à Besançon le 17 décembre 1682 (voir registre), seigneur de Genevreuille qu'il vend en 1738, de Pomoy,

Amblans,

etc.,

sous-lieutenant en 1707 au régiment de Champagne, infanterie (compagnie de Saunois), lieutenant (compagnie Vaillant) puis capitaine en 1712, il figurait encore sur les roles en 1740

et se distingua avec ce régiment dans toutes les campagnes de la première moitié du XVIIIe siècle (Flandres et Italie), jusqu'à la paix de Vienne en 1734. Ses services lui vaudront la croix de chevalier de Saint-Louis.

Il avait été créé chevalier de justice de l'ordre de

Saint-Lazare le 15 décembre 1706 sur preuves faites le 5 septembre.

Il est décédé le 27 mai 1747 ne laissant qu'une fille de son mariage le

28 janvier 1718 avec Suzanne Victoire Chappuis, fille du président des Gabelles de Dole.

- Jeanne-Marie de Mesmay, épousa son oncle Claude Antoine Eugène (n°12 branche des barons de Montaigu)

cousin germain de son père. Veuve, elle donna procuration pour être représentée aux Eats-Généraux de 1789.