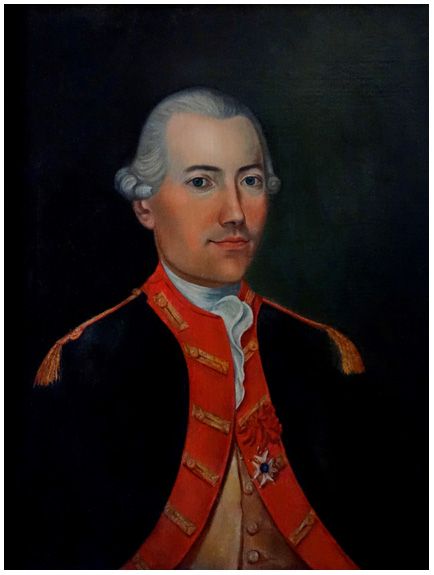

Claude-Ignace Garnier

1731-1770

Père présumé du comte Louis de Narbonne-Lara

On peut considérer que le comte de Narbonne-Lara, ministre de la guerre de Louis XVI puis aide de camp de Napoléon 1er, est né de parents inconnus. Certains voient en lui un des nombreux bâtard de Louis XV, d'autres le fruit de l'amour « déshonorant » d'une princesse de la famille royale. Le colonel Henri Ramé, dont je reprend ici grand nombre des propos, prétend que Narbonne-Lara serait le fils de Madame Louise et de Claude Ignace GARNIER de FALLETANS, frère de notre ancêtre Pierre Ferdinand.

Ce tableau était à Sampans.

L'uniforme est celui des dragons (vert foncé comme celui du marquis de Poyanne, ci-dessous) et

correspond au régiment de Pierre-Fredinand, frère de Claude-Ignace

-collection particulière-

Claude-Ignace GARNIER est né à Dole le 25 avril 1731. Il entra le 24 mai 1749 à la compagnie de Mirepoix des gardes du corps du Roi et devint le 1er octobre 1756,

cornette au régiment de cavalerie d'Harcourt. Il fut nommé le 22 mars 1758 capitaine dans cette même unité qui, l'année suivante, prit le nom de régiment de Preissac.

Il fut noté en 1761 par son chef de corps comme étant « Gentilhomme de Franche-Comté, peu de biens, point marié, du talent ».

Quand ce corps de cavalerie fut réformé et fondu avec le régiment de La Rochefoucaud, pour constituer le Royal Champagne, il fut muté au régiment des carabiniers du comte de Provence,

en conservant son ancienneté de capitaine. Il y commanda à partir du 1er décembre 1762 une des six compagnies (la lieutenant-colonelle) de la 5ème brigade, dite chevalier de Montaigu (voir 6YC75).

En 1764, le marquis de Poyanne lui mit ces excellentes notes, confirmées les deux années suivantes : « Très bon officier, très exact, aime sa troupe et la tient bien ». Il prit rang de major le 20 août 1768. Remplacé à la tête de sa compagnie le 25 avril 1770, il se retrouva sans commandement mais n'en continua pas moins à percevoir régulièrement sa subsistance en mai et juin. Il mourut le 2 juillet 1770 dans des conditions sur lesquelles sont totalement muettes les archives de Vincennes et d'Angers mais que l'on sait être des suites d'un duel. On peut donc en déduire que le duel qui entraîna son décès eut lieu en avril, qu'il y fut si grièvement blessé qu'il était hors d'état de faire du service et qu'il rendit l'âme, des suites de ses blessures, environ deux mois et demi plus tard.

Louis, comte de Narbonne-Lara

Louis de NARBONNE-LARA est officielement né le 23 août 1755 au château de Colorno, résidence d'été des ducs de Parme. Le premier document attestant son existence n'a été dressé que sept ans plus tard, lorsque avec le retard habituel pour les bâtards des princes, il fut baptisé dans la chapelle royale de Versailles. Son parrain fut le duc de Berry, futur Louis XVI, d'un an son aîné, sa marraine fut Madame Adélaïde, troisième fille du roi régnant.

Son père était, en principe, le comte Jean-François de Narbonne-Lara, colonel du régiment du Soissonais, gentilhomme de la chambre du duc de Parme, alors brigadier sous les ordres du lieutenant-général commandant en Haut Languedoc. Son brevet de maréchal des camps lui fut envoyé en juillet, comme pour le remercier d'avoir complaisamment accepté d'être officiellement le père du bâtard qu'on venait de baptiser en grande pompe. Son épouse était Françoise de Châlus, première dame du palais de la duchesse de Parme, puis dame d'honneur de Madame Adélaïde qu'elle ne devait pas quitter pendant quarante ans. Mais ce n'étaient pas là les parents par le sang du nouveau baptisé.

Françoise de Chalus (collection particulière OM)

En septembre 1746, au siège de Namur, le jeune capitaine de Narbonne avait reçu au bas de l'abdomen une blessure lui enlevant, à tout jamais, la possibilité de procréer. Cela ne l'empêcha pas d'épouser deux ans plus tard, à l'âge de trente ans, sa cadette de quinze ans, qui se sépara en fait de lui avant même la fin de l'hiver suivant. Il s'était en effet si mal adapté à ses nouvelles fonctions de la cour de Parme, qu'il avait repris, seul, le chemin de la France et avait laissé à Parme sa toute jeune femme, qui n'en aurait pas moins donné le jour à un premier enfant. On reste court devant l'identité du père naturel, la jeune mère n'ayant pas quitté Parme depuis plus d'un an. Cette curieuse personne ne devait revoir son mari qu'exceptionnellement et resta à Trieste, où rien ne la retenait, quand il mourut à Agen en 1806, à l'âge de quatre-vingt-sept ans.

On raconta à l'époque, sans en apporter la moindre preuve, que les deux enfants de cette dame pourraient être, soit du duc de Parme, soit du comte d'Angivillier. Le père légal, installé dans son Bruilhois natal, voyait d'autant moins à redire à ces naissances que ses deux frères puînés étaient ecclésiastiques et qu'il tenait à transmettre à des mâles ses noms, titres et armes.

La première idée qui vint à l'esprit de beaucoup fut que le jeune Louis était l'un des nombreux enfants naturels de Louis XV, mais on ne connaissait aucune liaison intime entre celui-ci et la comtesse de Narbonne, résidant à Parme mais venant, il est vrai, souvent et longuement à Versailles avec sa maîtresse, qui avait la nostalgie de la Cour de France où elle avait été élevée.

D'aucuns émirent l'idée que pour sauver du déshonneur quelque princesse de la Famille Royale, Madame de Narbonne aurait simulé une grossesse concomitante et gardé ensuite l'enfant du péché. Les modes féminines de l'époque facilitaient une telle supercherie et la résidence ducale de Colorno était suffisamment discrète et éloignée de Versailles pour qu'une femme et son accouchement passassent d'autant plus inaperçus qu'une autre, dans son entourage, proclamait bien haut qu'elle était enceinte.

Madame Louise en 1748

On pense à Madame Adélaïde qui eut, vis-à-vis de ce mystérieux enfant, un comportement bien propre à la faire passer pour sa véritable mère. Certes

cette princesse, aux idées larges et aux mœurs assez libres, a toujours systématiquement protégé les rejetons naturels de son père, mais elle alla bien plus loin avec Louis de Narbonne, dont elle fit son chevalier d'honneur, de la carrière de qui elle s'occupa activement, et qu'elle maria avec d'autant plus de diligence qu'il s'était mis à mener une vie dissipée et dispendieuse.

Mais bien plutôt que Madame Adélaïde, dont le bruit avait couru que, dans sa jeunesse, elle se serait compromise avec un beau garde du corps, la mère de Louis de Narbonne pourrait être Madame Louise, dernière fille de Louis XV. Elle se présenta au carmel de Saint-Denis le 11 avril 1770 et ne prit l'habit religieux que le 11 septembre suivant. Ce fut dans ce monastère qu'elle aurait expié, pendant dix-sept ans, une faute de jeunesse, prié pour le repos de l'âme de son séducteur.

Celui-ci serait Claude-Ignace. Il était de fort belle mine, avait servi dans les gardes du corps à Versailles, où il aurait attiré l'attention de Madame Louise, qui lui aurait porté un si vif intérêt que Louis XV le fit affecter dans un régiment de cavalerie, avec interdiction de paraître en tous lieux où se trouverait la Cour. On ne lui connaissait aucune fortune, mais sans jamais contracter de dettes, il faisait de si grandes dépenses qu'on s'interrogeait sur l'origine de ses ressources.

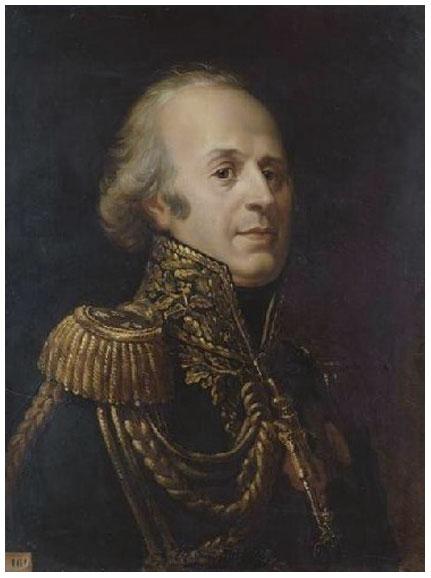

Dès qu'il avait appris la mort de Claude-Ignace, le marquis de Baylens de Poyanne, lieutenant-général, inspecteur général de la cavalerie et des dragons, aurait envoyé un major de confiance mettre les scellés sur les papiers du défunt, mais cette opération n'aurait pu être effectuée qu'après que trois camarades intimes de Garnier eussent eu le temps de prendre connaissance d'une correspondance prouvant formellement la liaison ayant facilité la carrière et la vie de l'officier. Le marquis de Poyanne serait allé remettre à Madame Louise le paquet de lettres ainsi saisies. Six mois après la mort de ce malheureux, Madame Louise fit profession chez les carmélites à Saint-Denis où sa piété lui fit oublier une passion qui l'a conduite au cloître.

Le marquis de Poyanne

On est évidemment tenté de conclure de tout ceci qu'à l'automne 1754, la plus jeune des filles de Louis XV s'est laissée séduire par un jeune et

beau garde du corps, de petite noblesse franc-comtoise, et qu'elle est allée faire ses couches clandestinement chez sa sœur aînée, au château parmesan de Colorno, où Françoise de Narbonne lui rendit un service facile à imaginer.

Que le comte de Narbonne-Lara soit le fruit d'une faiblesse de Madame Louise pour le capitaine Garnier est une hypothèse audacieuse mais séduisante. Certes il n'existe pas aujoudh'ui

d'éléments positifs en sa faveur mais rien non plus n'autorise à l'écarter. Elle n'est incompatible avec aucun des faits connus. On peut par ailleurs le rapprocher des

rumeurs répétées attribuant la naissance de celui-ci à l'une des filles de Louis XV, Madame Adélaïde ou Madame Victoire. Les précisions contenues dans le dossier du capitaine Garnier

au Service Historique de la Défense concordent avec le témoignage recueilli par le marquis de Bombelles. Enfin, Madame Louise se retira au Carmel le 11 avril 1770, mais ne prit

définitivement l'habit religieux que deux mois après la disparition de Garnier...

Le marquis de Bombelles

C'est le passage de son Journal à la date du 20 septembre 1786

qui est à l'origine de la théorie formulée par le colonel Henri Ramé

paru dans le Souvenir Napoléonien de février 1986.

Evoquant une chasse chez le comte de Bourmont, père du maréchal, Bombelles écrit dans son Journal, à la date du 20 septembre 1786 (t. II, 1982) : «

Un des compagnons de M. de Bourmont ... a eu le malheur de tuer un capitaine de carabiniers il y a une quinzaine d'années, du temps où ce corps était à Angers. Ce capitaine

se nommait Garnier ; il était d'une fort belle figure et, servant dans les gardes du corps comme simple garde, Madame Louise n'avait pu, dit-on, le voir sans prendre à lui

le plus vif intérêt. Louis XV le fit sortir des gardes du corps pour être envoyé dans un régiment de cavalerie, d'où il passa dans le corps des carabiniers, avec défense de paraître

jusqu'à nouvel ordre dans tous les lieux où la Cour serait. On ne lui connaissait aucune fortune et il payait très exactement en faisant une grande dépense. Il eut entièrement tort dans la querelle qui lui coûta la vie ...

Dès que l'on eut l'avis de sa mort, M. de Poyanne, alors commandant le corps des carabiniers, envoya un officier major de confiance pour mettre le scellé sur les papiers du mort,

mais trois de ses plus intimes camarades avaient déjà fait l'inventaire de ces papiers, dans lesquels on trouva les preuves les plus positives de la durée d'un sentiment

aussi honorable pour le sieur Garnier qu'il lui fut constamment utile. Six mois après la mort du malheureux, Madame Louise fit profession ou du moins se retira aux Carmélites de

Saint-Denis, où sa piété lui offre des moyens d'oublier une passion qui, vraisemblablement, l'a conduite dans le cloître. M. de Poyanne lui remit après la mort de M. Garnier les lettres qui s'étaient trouvées ... »