Antoine-Henri D'AMPHERNET DE PONTBELLANGER

dit le vicomte de Pontbellanger

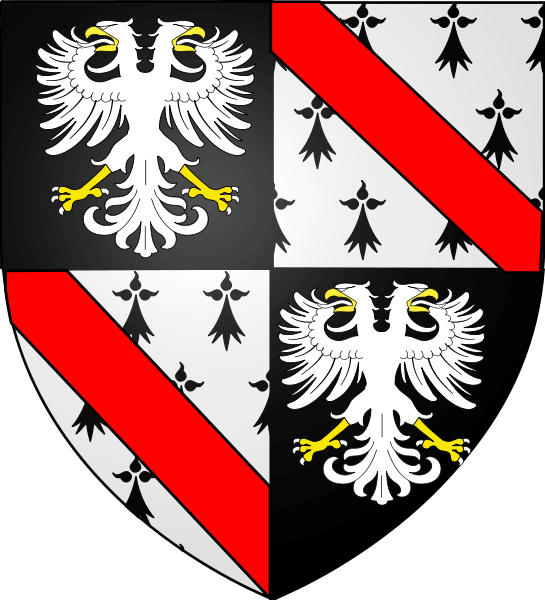

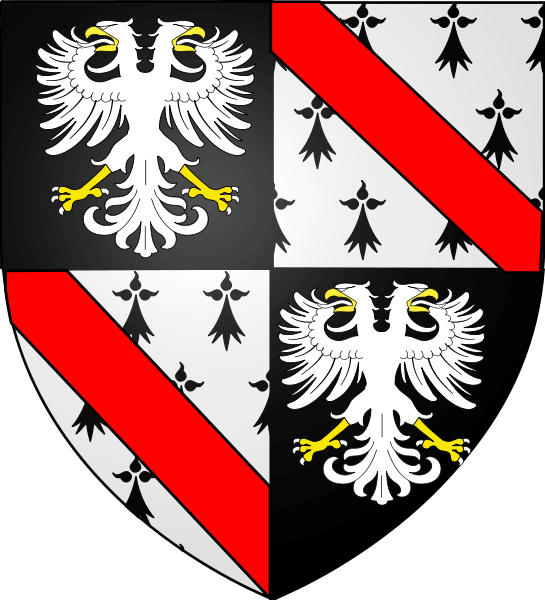

Antoine-Henri d'Amphernet et ses armoiries (écartelé Amphernet et Pontbellanger)

Fils de Messire Antoine Michel d'Amphernet, chevalier, seigneur et patron de Pontbellanger, et de Dame Magdeleine Françoise Le Forestier, Antoine-Henri est né le 18 janvier 1759 au château de Pontbellanger (Calvados) et a été baptisé le lendemain en l'église du lieu, porté

sur les fonts par son oncle Henri Le Forestier, sieur de Gréville et par sa tante Madeleine Roger, femme de François-Robert Le Forestier, docteur-médecin,

de la paroisse de Thorigny. Son père sera admis aux honneurs de la

cour en 1784 avec le titre de marquis d'Amphernet.

Il était également seigneur de Bures, Bernières, Campagnolles et autres lieux.

Antoine-Henri avait pour aînés, François-Michel, qui portera le titre de comte de Pontbellanger, Joseph-Michel, qui mourra à 29 ans en 1785, et

Jeanne-Anne dont on ne sait rien.

Le 2 avril 1780, à 21 ans, il est reçu sous-lieutenant dans la compagnie de Longueval du régiment de Bourbon et le 31 mai 1783 il reçoit une commission

pour

tenir rang de capitaine dans le régiment Royal Lorraine cavalerie. En 1784 il est autorisé à "porter l'habit d'équipage quand il voudra"

(lettre du 17 novembre 1784 signée L.J.M. de Bourbon). En 1786, il est admis aux honneurs de la cour avec le titre de

"vicomte de¨Pontbellanger".

Divers documents militaires 1780-1785

Au mois de mars 1787 il remettait à d'Hozier tous les titres nécessaires pour faire les preuves de

noblesse d'un fils d'Eléonor Constant, Aimé-Joseph d'Amphernet, qui avait été agréé par le Roi le 31 d

écembre précédent pour une école royale

militaire.

Le 2 avril suivant, il signait une décharge reconnaissant que d'Hozier lui avait rendu tous les titres produits.

Décharge du 2 avril 1787

Le 29 mai 1787, haut et puissant messire Charles du Bot du Grégo, chevalier, seigneur du Grégo (en Surzur près de Vannes), marquis de La Roche-Helgomarc'h

et Coatarmoal, baron de Laz, comte de Gournois, vicomte de Gurru, seigneur du Grégo, Trevarez, Kerglas et nombreux autres lieux, recevait toute

la noblesse bretonne en son château de Trevarez pour la célébration du mariage de sa fille unique, Louise,

avec

haut et puissant seigneur Antoine-Henri d'Amphernet, vicomte de Pontbellanger, capitaine au Royal-Lorraine, cavalerie.

Le vicomte de Pontbellanger avait reçu le 8 mai précédent le consentement de son père haut et puissant seigneur Messire Michel-Antoine d'Amphernet,

chevalier, baron de Pontbellanger, chef de nom et armes, ainsi que celui du commandant du régiment de Royal-Lorraine.

Les termes du mariage unissant un cadet de Normandie sans fortune, dont toute l'importance venait de son antique noblesse et

l'héritière d'une des plus grosses fortunes de Bretagne avaient été consignés dans le contrat fait et passé à l'égard de leurs Majestés et de

la famille royale, le 29 avril à Versailles, et à l'égard des parties contractantes le 30 avril en l'hôtel du marquis de Chabanais à Paris, et

le même jour à l'égard des parents et amis en leurs hôtels. La marquise de Chabanais, en sa qualité de fondée de la procuration du baron et de la baronne

de Pontbellanger, constituait en dot au futur époux les seigneuries de Bures et de Bertot en Normandie, le marquis de Chabanais, son époux, lui

donnait cinquante mille livres et Madame Ollivier (cousine germaine de son père), cent mille livres. La future épouse recevait quant à elle plusieurs rentes

(Voir

Contrat de mariage et

Acte de mariage).

Sur Louise,

voir ici

Sans aucun espoir de jouir un jour des possessions normandes de son père, destinées à son frère aîné, Antoine-Henri s'installa en Bretagne

profitant des nombreuses propriétés

de la famille de Louise et principalement du château de Vaudequip à Allaire appartenant à sa mère, dite Madame de la Caunelaye, et ceux de Trévarez à Laz et

du Grégo à Surzur, appartenant à son père. Mais surtout le couple habita à Quimper un hôtel particulier de la rue du collège

(cette rue a porté a porté le nom de rue des Arts de 1792 à 1816, puis de rue du Lyçée).

Ce manoir du XVIe siècle, situé rue du Lyçée, et en cours de réhabilitation, pourrait être l'hôtel des Pontbellanger à Quimper.

Les époux sont à Kermadeoua en tant que parrain et marraine de Louise-Antoinette,

septième enfant d'Eleonor Constant d'Amphernet, baptisée le 20 juin 1787.

Registre des baptêmes et mariages de Kernevel 1773-1792 vue 229/393

Les deux premières signatures sont celles du jeune couple et les deux dernières celles des parents.

Sont également les signatures du comte de Pontbellanger et de la marquise du Grégo (La Roche du Grégo)

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

Les premières années du mariage furent sans doute heureuses, et un fils naquit rapidement. Charles-Félix fut

baptisé à Quimper le 9 avril 1788. D'après l'historien Charles Le Cler, une fille naquit deux ans plus tard

et mourut à cinq mois le 24 septembre 1790 au château de Vaudequip, chez sa grand-mère ; elle fut inhumée

le lendemain dans la chapelle de Bogé dans l'église d'Allaire (acte non trouvé !). Plusieurs documents indiquent

que le marquis du Grégo était à Jersey avec sa petite fille "âgée de six ans en 1798", ce qui laisse supposer qu'un troisième

enfant naquit en 1792.

En mai 1788, avec trois de ses cousins et avec son beau-père, Pontbellanger signa la protestation

de la noblesse de Bretagne adressée au Roi à propos des atteintes faites aux libertés bretonnes.

Par contrat notarié du 23 mai, son beau-père, "pressé par ses créanciers, fut obligé de faire démission de ses

biens entre les mains des sieur et

dame Pont-Bellanger, à condition de payer ses dettes énormes" (Journal du Palais, volume 12).

"Faire démission de ses biens" c'était "l'abandon général qu'une personne faisait de ses biens à ses héritiers présomptifs,

moyennant certaines charges et conditions" ...

Il s'ensuivit une expertise et devis de réparations à faire

du marquisat de la Roche et de la baronnie de Laz, dont le procès verbal est conservé dans les

minutes du Greffe du Présidial de Quimper.

Nous trouvons dès lors de nombreuses quittances au nom du vicomte de Pontbellanger, qui s'occupe maintenant

de l'administration de ses biens : 23 juin 1789 : "Je reconnais avoir reçu de Monsieur et Madame

de Pont Bellanger

en acquit de Monsieur le Marquis du Grégo leur père, la somme de 44 livres pour une année d'arrérage du contrat de

constitution que je porte sur Monsieur le Marquis du Grégo, etc." ; 5 mars 1790 : "J'ay reçu de monsieur du Pont Bélanger en acquit de monsieur le marquis du Grego seize cent livres pour

l'année de mon douaire etc." ; 27 août 1790 : "J'ai reçu de Monsieur de Pontbellanger la somme de 156 livres (...) pour deux années et demi

échues de la rente constituée de cinq mille livres etc." ; 2 octobre 1790 : "Je reconnais avoir reçu de monsieur de Pont Bellenger démissionnaire de monsieur

du Grégo, des mains de monsieur de la Pommeraye, la somme de 124 livres pour deux années d'arrérage, etc."

L'année suivante (1789) il se fit représenter aux assemblées de la noblesse au bailliage de Thorigny (Basse-Normandie) et son épouse fut présentée au Roi.

Le 1er juin il était attaché au régiment de cavalerie d'Orléans, en qualité de capitaine réformé "ainsi qu'il l'était au régiment de Royal Lorraine".

On peut lire dans les Mémoires de marquis de Bombelles (Les dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles) à la date du 5 février 1789 : « Je suis allé

souper chez Mme la marquise de Chabanais (Louis Perrine d'Amphernet) : j'y ai trouvé M. de Pont-Bellanger arrivant

de Rennes où il a échappé au carnage. Quinze cents hommes du Tiers, armés, gardent la porte de Nantes, et font, en outre,

la police de la ville, tandis qu'il y a 3 000 hommes des troupes du Roi.

Les États ont été entièrement séparés avant de se dissoudre; les nobles et le clergé ont accordé

les impositions et le don gratuit pour l'année. On ne sait ce que fera le Tiers; sa conduite est

effroyable, mais celle de tous les nobles n'est pas aussi exempte de menées et d'intrigues

qu'elle devrait l'être pour le soutien d'une bonne cause.

«Après avoir causé avec les Bretons que j'ai rencontrés chez M. de Chabanais, je suis parti pour Versailles&nbs;«

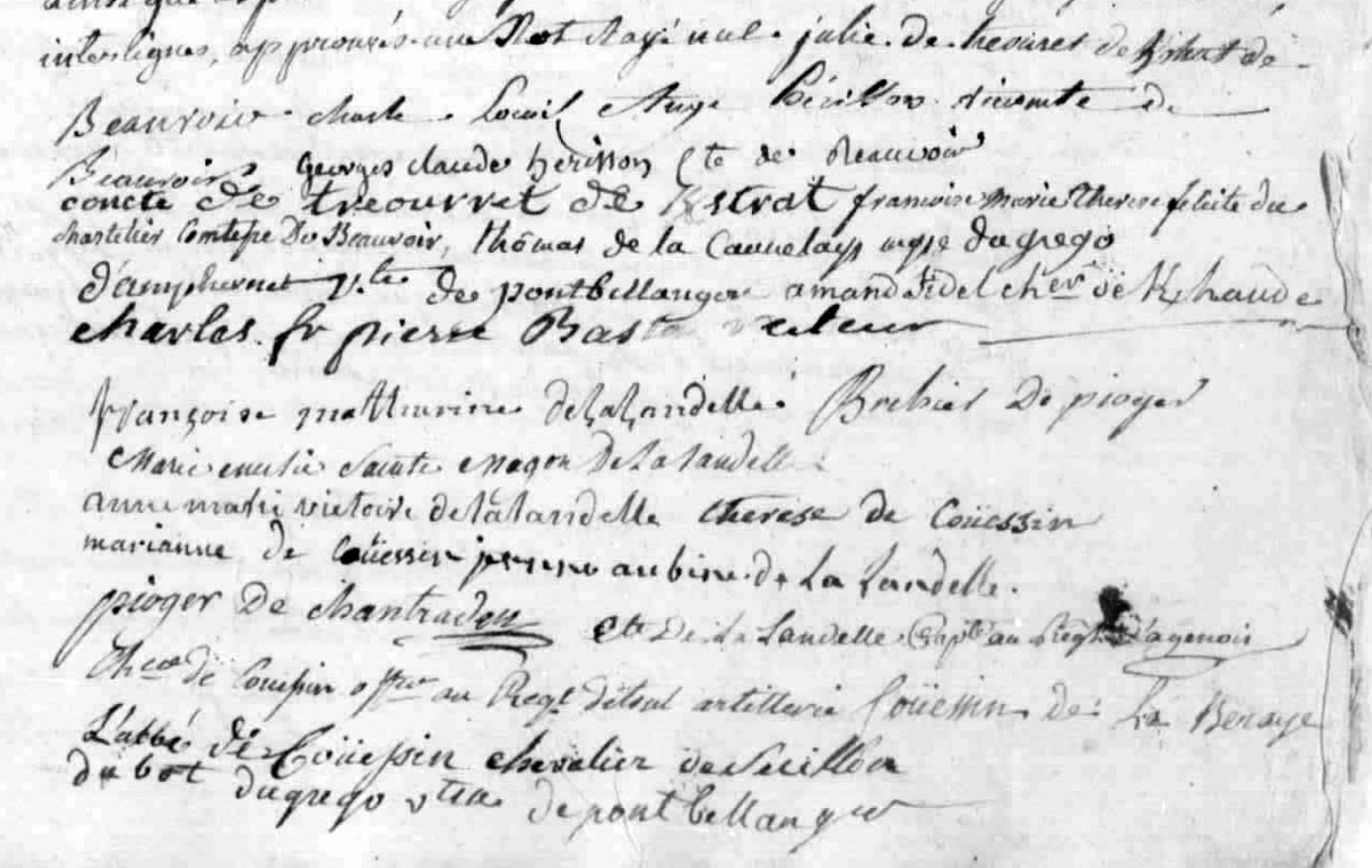

Le 27 octobre 1790, Antoine-Henry, cousin germain de l'épouse par alliance, est à Allaire avec sa femme,

témoin au mariage dans la chapelle du Vaudequip de Julie Josèphe Trahouret de Kerstrat avec Charles-Louis Hérisson de Beauvoir.

Signatures des époux d'Amphernet sur le registre paroissial d'Allaire BMS 1770-1790 vue 528/536

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Le 5 novembre 1791, Laurent Mazé, homme de loi, agissant pour Antoine-Henri, donnait bail du lieu de Leuré

en Milizac (seigneurie de Coeteves) pour 170 livres.

La Révolution vint tout gâcher .

Comme tant d'autres châtelains de Bretagne, le vicomte de Pontbellanger partit en émigration, laissant sa femme et son fils au château du Grégo, aux soins

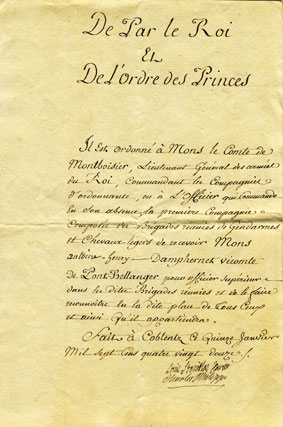

de sa belle-mère. Ayant rejoint le comte d'Artois, dont il fut aide de camp selon certaines généalogies, il se trouvait à Neuwied, à quinze kilomètres au nord de Coblence,

où était cantonné la 1ère compagnie noble d'ordonnance -composée des brigades réunies des gendarmes et chevau-légers- dans laquelle il servait comme officier supérieur

depuis le 15 janvier 1792.

Lorsque les princes décidèrent que ces compagnies ne seraient plus de la Maison du Roi, le marquis de Dresnay et le vicomte de Pontbellanger démissionèrent

le 17 février : « J'ai l'honneur de supplier Monsieur et Monseigneur comte d'Artois de vouloir bien permettre que je me démette de la place d'officier supérieur dans la 1ère compagnie

noble d'ordonnance en cantonnement à Neuwied à laquelle ils ont ordonné de me recevoir provisoirement. »

Nomination signée du comte de Provence et du comte d'Artois (15 janvier 1792)

Nous ignorons ce qu'il advint du vicomte de Pontbellanger jusqu'à son départ pour la Bretagne où le comte de Puisaye, lieutenant général dans l'armée catholique et royale de Bretagne,

l'avait nommé colonel commandant une colonne de chasseurs à pied, chargée d'entretenir la communication entre le Morbihan et les Côtes-du-Nord par

la forêt de Lorges. Le prince de Bouillon l'appela alors à Jersey pour acheminer la correspondance avec la Bretagne.

Jersey

Il était déjà à Jersey, refuge de milliers d'émigrés depuis 1791, au mois d'août 1793, car à cette date, il était signataire, avec son beau-père et 18 autres émigrés, d'une lettre au comte de Botherel pour effectuer un emprunt solidaire de 60 000 livres

auprès des Anglais, pour alimenter la caisse du comité de secours. Ils s'engageaient à effectuer le remboursement "dans trois ans du jour que nous toucherons en France".

Les Anglais jugeant le retour problématique et les biens à hypothéquer en danger d'être vendus comme biens nationaux, cette proposition échoua (Charles Robert, Urbain de Hercé, grand aumonier de l'Armée catholique et Royale).

Si l'île avait un rôle important comme première ligne de défense contre

une invasion française, elle eut une importance considérable comme centre d'informations. Elle réunissait toutes les conditions pour cela : proximité des côtes françaises, population de marins avertis des dangers

de ces côtes si dangereuses, présence de nombreux émigrés bretons, normands, vendéens facilitant le recrutement d'agents très motivés et connaissant très bien les lieux

(On trouve dans les papiers Bouillon du "Home Office" de nombreuses lettres permettant de reconstituer l'histoire des missions de ces agents).

Philippe d'Auvergne, officier de marine anglais (alors "commodore"), prince de Bouillon depuis son adoption par Godefroy Charles Henri de la Tour d'Auvergne,

fut nommé en septembre 1794 au commandement des forces navales de Jersey, dont il

était natif,

et reprit le travail

initié par le gouverneur Lindsay en 1793, à savoir commander une division de vaisseaux armés pour couvrir les îles de la Manche, établir des communications avec le continent

de façon à obtenir rapidement des informations sur les mouvements de l'ennemi, maintenir la communication avec les insurgés Royalistes à l'Ouest, et

fournir tout le secours possible aux émigrants français sur ces îles (et, chose nouvelle, aux royalistes sur le continent).

Le comte de Puisaye, arrivé peu après, et qui avait gagné la confiance des ministres anglais Pitt et Windham, se vit confié par ces derniers

la responsabilité d'un débarquement en Bretagne, conjointement avec

le comte d'Hervilly.

Le comte d'Artois avait chargé le marquis du Dresnay de former un régiment

avec les émigrés rassemblés dans l'île. C'est le "régiment à la cocarde blanche". Mais l'année suivante le régiment fut scindé en deux corps séparés :

le premier réunissait des gentilhommes bretons et fut confié

à Louis-Antoine de Rohan-Chabot, prince de Léon, et le second, comprenant des gentilhommes des autres provinces, fut confié à Louis Le Trésor de Bactot,

dit le comte du Trésor, gentilhomme normand.

Du fait de cette nomination, la plupart des émigrés, en état de porter les armes, qui vivaient à Londres, ou qui étaient dispersés dans les comtés,

firent offre de leurs services.

Le gouvernement anglais se détermina à les envoyer rejoindre les rassemblements de Jersey, et à leur accorder une solde.

Le comte de Pontbellanger, frère d'Antoine-Henri, en faisait partie. Il était en Angleterre, habitant Redland, près de Bristol, "capitaine de dragons dans le régiment de Penthièvre, 23 ans de service,

opinion sûre, la meilleure conduite" selon le comte du Trésor qui cherchait à le faire affecter à son corps,

comme l'indiquent plusieurs courriers, tel

celui d'Antoine-Henri à

Puisaye, daté de Jersey, le 19 février 1795, dans lequel il écrivait :

"Monsieur Windham, dont je n'ai obtenu les bontés qu'à votre recommandation, ne doit recevoir que par vous le témoignage de ma reconnaissance ; aussi

j'ose vous prier de lui offrir cet hommage, ainsi que celui de mon entier dévouement. En me proposant une compagnie dans le corps de M. le comte Dutrezor, il me fait l'offre la plus agréable, et je mettrais le plus grand prix

à servir sous les ordres de ce chef dont les talents sont généralement connus et dont le zèle pour la cause, que vous défendez avec tant d'avantages, ne peut être peint avec des couleurs trop vives ; mais je ne dois point accepter une place qui est destinée à mon frère que M. Dutrezor a porté sur la liste des officiers qu'il juge susceptibles d'être employés dans les compagnies normandes (je suis fixé en Bretagne depuis mon mariage).

le prince de Bouillon a bien voulu recommander mon frère pour cette place à M. Windham et à vous, me permettez-vous de me joindre à eux pour solliciter le plus vivement possible pour le comte de Pontbellanger la place de capitaine dans le corps de M. du Trezor ? Je ne peux être plus heureux que par la juste préférence qu'il obtiendra sur moi ; rendez-moi, Monsieur le Comte, le service signalé de me mettre à même de lui apprendre cette bonne nouvelle.

Si le ministre trouve qu'il ne soit pas juste de placer deux frères, je le prie de ne plus me compter au nombre des capitaines dans le régiment de

M. Dudresnay ; autant cet abandon me fait plaisir dans cette circonstance, autant il me serait amer s'il était commandé par le refus qu'il m'aurait

fait de me nommer à cet emploi, lui qui depuis deux ans m'a destiné successivement à un emploi supérieur dans la coalition de Bretagne,

à une majorité dans son corps, et enfin à une compagnie dans son régiment."

Le comte de Pontbellanger obtint un brevet de capitaine dans la division du

Prince de Léon. Il commandait une compagnie de 117 gentilshommes bretons en mars 1795.

Un officier du régiment de Dresnay

C'est sous les ordres du prince de Bouillon, dont il fut un temps le secrétaire,

qu'Antoine-Henri se trouvait alors employé à l'acheminement de la correspondance anglaise

avec la Bretagne, comme l'indique cette lettre adressée au comité catholique et royal, datée de Jersey le 8 décembre 1794, et cosignée avec comte

de Nevet et le chevalier de la Marche :

«

Vous avez été instruits par M. le chevalier de Tinténiac, que

M. le comte Joseph de Puysaye nous a chargés de correspondre avec vous, sous les ordres de M. le prince de Bouillon. Tous les Français qui se trouvent dans cette île brûlent du désir

de partager vos peines et vos dangers, en combattant por la vraie religion et le roi. Nous allons prendre le plus grand soin à faire passer des ecclésiastiques et des militaires. Le plus beau jour de notre vie sera

celui qui nous rapprochera de vous. » Ces trois gentilhommes formaient la commission établie par Tinténiac pour recevoir les offres des émigrés

de Londres

qui se présenteraient soit pour Jersey, soit pour la côte de France.

Vincent de Tinténiac, dit

le chevalier de Tinténiac ou le

Loup blanc servait d'agent de liaison entre la Bretagne et Jersey dès 1791.

Le comte de Puisaye,

lieutenant général des armées du roi, commandant en chef l'armée catholique et royale de Bretagne, leur écrivait le 25 décembre :

"

J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et je profite de la première occasion pour vous remercier, au nom de mes camarades et au mien,

de votre zèle à concourir, avec nous, au succès d'une cause à laquelle notre existence est dévouée, et du désir que vous nous témoignez, de venir partager nos travaux.

Assurez bien tous MM. les émigrés, de notre part, que le plus beau jour de notre vie sera celui où nous pourrons leur donner, dans nos rangs et à

la tête de nos intrépides soldats, les places où leur courage les appelle. Etc."

Le 7 janvier 1795 le prince de Bouillon dans une lettre à Puisaye, accuse réception d'une lettre et de paquets pour le vicomte de Pontbellanger, "à qui je ferai les avances dont il aura besoin".

Chassin raconte dans

Les pacifications de l'Ouest (vol 8) que La Châtre, Nevet et Pontbellanger, sous la conduite de Prigent, le jeune

et

célèbre émissaire, repassant pour la cent quarantième fois de Jersey à la côte de Bretagne,

embarquèrent

sur un cutter anglais,

le Phénix, de 6 canons, et qu'ils furent pris dans la nuit du 30 au 31 décembre 1794,

près de Saint-Briac, et dirigés sur Saint-Malo avec leurs papiers et une forte liasse de faux assignats

La nouvelle de leur arrestation était annoncée, le 2 janvier 1795, au Comité de salut public par le

district. Interrogé, Prigent déclara ne vouloir parler qu'au représentant Boursault.

Celui-ci, rentré d'une excursion au fond de la Bretagne, fit venir à Rennes les prisonniers

de Saint-Malo. Au même moment Humbert traitait avec Boishardy et le traité de la Mabilais fut signé le 20 avril.

Avant d'apposer leur signature au bas de la déclaration de "soumission à la République", six chefs royalistes

réclamèrent la mise en liberté des émissaires de Puysaye gardés dans les prisons de Rennes.

Leur demande fut acceptée et ordre fut donné de libérer Prigent, Vasselot, Boisbaudran, Panges et Bellay.

Pontbellanger n'est pas cité, ni Nevet et La Châtre. On sait que Pontbellanger était à Jersey en février.

Fut-il libéré en janvier ? S'échappa-t-il ? Cela reste à découvrir.

Un des rares récit

concernant cette affaire a été écrit

en 1963 par Paul Desnue

dans

Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo sous le titre

"La méchante madame Bonté" (voir

ici):

« Le 1er janvier 1795, le gardien en chef de la prison de Saint-Malo reçut non pas des étrennes, mais trois

prisonniers de marque

qui se nommaient Pontbellanger (écrit Fontbellanger !), La Châtre et du Breil de Nevet. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, ils étaient venus de Jersey, dans une chaloupe et Prigent les avait débarqués dans une petite crique près de Saint-Brieuc. Trompés par une nuit sans lune et égarés, ils avaient été facilement capturés par une patrouille. Aux autorités de Saint-Malo, ils ne firent connaître que leur

identité, refusant toute indication sur les motifs de leur présence insolite.

Deux jours plus tard, Mme de Pontbellanger reçut la visite de Charles de Boishardy, l'un des chefs chouans les plus valeureux

et les plus respectés. Il venait l'informer de cette arrestation et de son projet d'enlever les prisonniers de Saint-Malo.

L'enlèvement aurait lieu dans les huit jours, au cours d'un interrogatoire, alors que la garde habituelle de la prison serait

remplacée par de jeunes soldats peu aguerris. Tout était prêt pour ce coup de main qui permettrait à Boishardy de connaître les instructions orales qui lui étaient indispensables.

Peu après le départ de Boishardy, Louise reçut une seconde visite, celle du général Hoche, auquel elle apprit les nouvelles qu'elle venait de recueillir.

Un peu plus tard, Hoche se rendait lui-même à Saint-Malo, inspectait les lieux, faisait doubler le dispositif de sécurité et

prendre de telles précautions que tout enlèvement devenait impossible. Le mari resterait prisonnier ...

Mais dans des temps aussi troublés, les évènements déjouent toutes les prévisions. Charette venait de signer pour la Vendée

le traité de la

Jaunaie (Jaunaye), sorte d'armistice assez précaire. Le Gouvernement de Paris voulait absolument obtenir une convention analogue pour la Bretagne.

Or le baron de Cormatin, qui s'intitulait pompeusement major général de l'Armée Royale de Bretagne, était étranger et peu connu.

Il paru nécessaire de libérer quelques prisonniers bretons pour en faire des interlocuteurs plus autorisés :

Pontbellanger fut du nombre. Une conférence fut donc prévue pour le 30 juillet 1795, près de Rennes. Au château de la Mabilais

se réunirent Ruelle, Lanjuinais, Defermon, Chaillon et quelques autres républicains. Au château

de la Prévalaye : Cormatin, Tinténiac, Georges Cadoudal, Busnel, Louis de Frotté, Boishardy et Pontbellanger. »

Pour se faire une opinion sur la véracité de ce récit, signalons que Mme de Pontbellanger n'a "servi" Hoche qu'à partir de décembre

1795, selon la lettre du général au Directoire ; que c'est le 30 mars que les chefs chouans se réunirent au château

de la Prevalaye pour une signature du traité à la Mabilais le 20 avril : Pontbellanger, alors

à Jersey,

ne pouvait y être ; que

la libération des prisonniers chouans n'eut pas lieu avant, mais fut exigée par Cormatin durant

les négociations, etc.

Le prince de Bouillon, le comte de Puisaye et le chevalier de Tinténiac

Dans une lettre datée de Jersey, le 21 février 1795, le vicomte de Pontbellanger informe Puysaye que «

dans le nombre de

ceux qui partent avec le chevalier de T. (Tinténiac), se trouve monsieur d'Amphernet (Eleonor Constant), sous-lieutenant au régiment du Dresnay,

dans ma compagnie, et mon parent, zélé pour la bonne cause, et pouvant être très utile. » Antoine-Henri était colonel-commandant

et aide de camp de Tinténiac, lui-même maréchal de camp sous les ordres de Puysaye, lieutenant général

par lettre du comte d'Artois datée du château de Zipendal, près Arnheim, le 6 novembre 1794 :

Je vous autorise à vous considérer comme lieutenant général au service du roi de France et à vous faire obéir en cette qualité par l'armée de Sa Majesté chrétienne.

A cause du mauvais temps, le départ fut retardé et ils ne débarquèrent que le 2 mars.

Dans une lettre datée de Saint-Hélier (capitale de Jersey) le 2 mars 1795, le comte de Guernisac apprend que M. du Dresnay

avait dit que ceux de ses officiers qui auraient le projet de passer à l'armée royaliste, perdraient leurs emplois

et les apointements échus ; et il précise qu'on parle nominativement du vicomte de Pontbellanger qui, dit-on, doit partir

pour la France et par conséquent perdre son emploi.

Ce n'est cependant qu'en juin que Pontbellanger rejoignit l'armée royale bretonne, s'étant porté volontaire avec

M. de Guernisac pour servir en Bretagne

sous les ordres de Tinténiac.

Sa dernière lettre à Puisaye partit de Jersey le 12 mai 1795.

Il fut pendant ce séjour à Jersey un des correspondants les plus zélés de Puisaye, l'entretenant alternativement de l'état des esprits,

de la mauvaise humeur du gouverneur Falle, des rigueurs de la saison, de la cherté des vivres et des expéditions sur les côtes de France

(

voir ici une collection de ses lettres).

Le comte de Pontbellanger, son frère, et le baron d'Amphernet, son cousin, étaient avec lui à Jersey.

L'armée rouge

Le 25 juin 1795, l'escadre britannique mouillait dans la baie de Quiberon. Vincent Tinténiac et Paul Alexandre du Bois-Berthelot (plus tard aide de camp de

Cadoudal) avaient été envoyés en éclaireur deux jours avant

pour prévenir les chouans du débarquement et s'assurer que la côte était libre.

Le 27 juin 1795 eut lieu le débarquement de Quiberon, sur la plage de Carnac, ville prise par Cadoudal et ses 5 000 chouans.

Le lendemain une messe était dite sur la plage, en hommage à Louis XVII, par l'évêque de Dol accompagné de 40 prètres.

Les émigrés refusèrent de se mêler

aux chouans et allèrent entendre la messe dans l'église de Carnac, ce qui conforta la rupture entre les émigrés et les chouans.

Le 6 juillet, Pontbellanger écrivait au prince de Bouillon :

"Les grandes espérances que nous avons eues ne sont pas détruites, mais elles ne tournent pas aussi brillamment

que nous avons dû le croire. D'abord il nous est tombé sour les bras beaucoup de patriotes, mais j'ai lieu de croire que nous réussirons. Je pars pour

prendre cette armée [des républicains] en arrière avec 4 600 hommes. Je ferai, j'espère, un beau train."

A cette date, le plan définitif n'avait pas encore été adopté ; il ne le fut que le 9 juillet.

Le 10 juillet deux colonnes, l'une

de 2 500 hommes commandée par Jean-Baptiste-Paul-Marie de Lantivy-Kervéno, dit le chevalier de Lantivy, et

l'autre de 3 500 hommes commandée par Vincent de Tinténiac, embarquèrent à Port Haliguen sur des navires britanniques et

furent débarquées,

la première au Pouldu (elle se dispersa rapidement) et la seconde

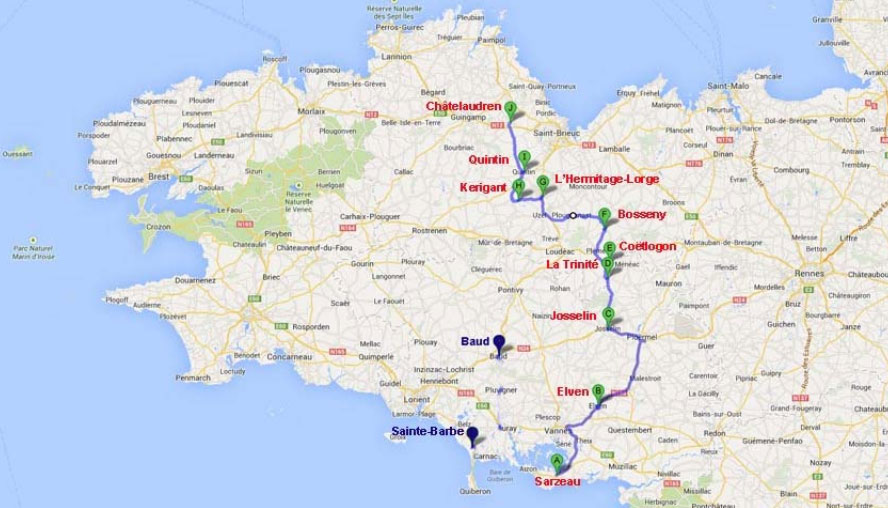

à Sarzeau. Celle-ci est connue sous le nom d'Armée rouge, les chouans qui la composaient portant des uniformes britanniques.

La mission de cette

armée rouge est controversée : pour les uns elle devait se

rendre à Baud le 14 juillet pour prendre à revers les

lignes républicaines attaquant Quiberon ("la diversion de Puisaye"), et pour les autres elle devait se rendre dans

la baie de Saint-Brieuc pour accueillir un second

débarquement (plan du Comité de Paris). C'est visiblement ce dernier qui fut exécuté.

En effet l'armée s'enfonça par Elven vers les Côtes-du-Nord.

Dans cette expédition Tinténiac avait pris le vicomte de Pontbellanger comme second. Sous leurs ordres Georges Cadoudal, Mercier La Vendée et d'Allègre

commandent les troupes de chouans. Dans ses Mémoires, Puisaye écrivit que "Pontbellanger, qui ne quittait pas le chevalier de Tinténiac",

entretenait une correspondance très fréquente avec La Vieuville (Henri Baude de la Vieuville, colonel commandant la 9e division dite Clos-Poulet, soit Dol et Saint-Malo), qu'il dit être aux ordres du Comité de Paris.

Il dit aussi avoir donné des ordres écrits à Tinténiac pour qu'il soit à Baud le 14 juillet, mais ces ordres écrits n'ont jamais été retrouvés et aucun membre de l'état-major

de l'armée rouge n'a dit en avoir eu connaissance !

On remarquera aussi que selon le compte rendu du plan fait par Cadoudal, Tinténiac ne reçut aucun ordre de revenir à Baud le 14 juillet !

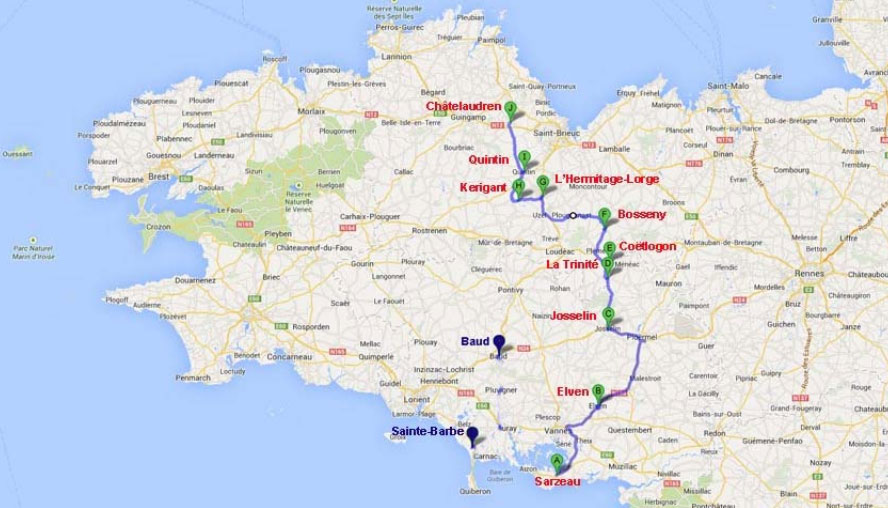

Itinéraire de l'armée rouge

Après la jonction avec la troupe du chevalier de Silz (2),

Tinténiac prit Elven le 13 juillet, au petit point du jour, un des principaux cantonnement

des Bleus.

L'Armée rouge prit ensuite la route de Josselin, via Saint-Jean Brévelay, au cœur

de la division de Brignan, où ils passaient le 14 juillet, selon plusieurs témoignages dont

celui-ci du district de Josselin au Département, daté du 15 juillet :

J'ai su qu'hier, à la foire de Saint-Jean, il a passé une quantité considérable de Chouans

dont la plupart étaient habillés en rouge et qui avaient à leur suite 28 charettes dont la plupart étaient couvertes..

Dans la matinée du 16 juillet, l'Armée rouge, renforcée de trois à quatre cents chouans

de la division commandée

par Saint-Réjant, prit Josselin dont elle se retira dans la soirée, une colonne républicaine venue

de Ploërmel étant annoncée. Elle coucha à Mohon et marcha le lendemain vers les Côtes-du-Nord,

quand elle fut rejointe à la Trinité-Porhoët par une colonne républicaine de 3 000

hommes qui se jeta sur elle. Cadoudal (le neveu) raconte que les forces des deux troupes étaient à peu près égales,

l'action fut vive et opiniatre. A la fin les républicains cédèrent le terrain et furent poursuivis pendant deux lieues. La colonne reprit

ensuite sa marche vers le château de Coëtlogon (Cadoudal, cite le général Champéaux,

qui en fait était encore à Vannes !).

Arrivée au château le 17 juillet, l'armée rouge y fut attaquée le lendemain

18 juillet. Les bleus furent repoussés mais Tinténiac fut

tué au cours de l'échauffourée.

On a beaucoup romancé cet épisode de Coëtlogon, y donnant un rôle peu flatteur à Louise du Bot du Grégo, épouse d'Antoine-Henri ... or sa présence n'y est pas certifiée,

beaucoup d'auteurs, incluant Puisaye, ne la citant

même pas aux côtés de Mmes de Guernisac et de Boishardy (Mmes de Kercadio et Legris-Duval sont également citées) !

Même Gabory (Les Vendéennes, 1934), qui ne la porte pas dans son cœur, ne l'accuse pas d'avoir été à Coëtlogon :

« Pourrions-nous passer sous silence ces trois châtelaines bretonnes, Mme et Mlle de Guernisac, Mlle de Kercadio, qui, réunies, à

l'heure où se jouait le grand drame de Quiberon, au château de Coëtlogon, conscientes ou non, de la trop fameuse Agence de

Paris, parvinrent à aiguiller vers les Côtes-du-Nord les troupes de Tinténiac ... »

On dit également que l'Armée rouge

s'est détournée de son itinéraire et s'est rendue à

Coëtlogon sur ordre du Roi, ordre envoyé par un messager de La Vieuville.

Théodore Muret (Histoire des guerres de l'ouest, t.4) en démontre l'impossibilité.

Il traite par ailleurs de "roman"

l'intervention des dames de Guernissac, et précise que Tinténiac,

était convaincu que toute diversion précise et directe sur Quiberon était impossible

et qu'on ne

pouvait mieux inquiéter Hoche et le contraindre à lever le siège qu'en attaquant dans

les Côtes-du-Nord.

Dans Les Chouans M. de Kérigant, n'évoque aucune étape galante à Coëtlogon mais raconte une bataille

semblable aux autres : « M. de Tinténiac rejoignit sa division.

Avec cette petite armée, où se trouvait mon père, il attaqua, le 18 juillet 1795, à Coëtlogon, les colonnes de Hoche

qui, malgré les pertes qu'elles avaient essuyées, n'avaient cessé de le suivre. Il leur

infligea une défaite complète ; mais ce vaillant chef royaliste paya ce triomphe de sa vie :

il fut tué au moment où, occupé à faire cesser le combat et à enlever les blessés, il pouvait se croire tout à fait hors de danger.

Ce douloureux évènement se produisit dans une circonstance extraordinaire. Etc. »

Un autre témoignage est celui d'Eric Guyot, qui fait une analyse très précise de l'expédition

de l'Armée rouge, et écrit : « S'il faut en croire Puysaye et, à la suite les auteurs "classiques", trop

souvent recopiés depuis, ce serait pour y recevoir par des dames du pays des dépêches de l'Agence

Royale que Tinténiac se

serait rendu à Coëtlogon, où il aurait effectivement rencontré ces dames ; et ce serait peu après son arrivée, alors qu'il dînait avec son état-major

d'émigrés, que ses troupes auraient été surprises par les Bleus ; mais les officiers chouans, non conviés au repas, auraient heureusement repoussés l'ennemi et Tinténiac aurait été tué

alors qu'à peine sorti de table il se lançait imprudemment à la poursuite des Bleus.

Tout cela est du pur roman. Si on ne peut exclure que Tinténiac eûr reçu quelque

message, il est certain que son itinéraire ne fut significativement influencé par les prétendues instructions de l'Agence.

Par ailleurs les officiers chouans ne furent pas rélégués au bivouac tandis que l'état-major émigré dînait au château.

Outre que c'est somme toute assez invraisemblable, l'allégation est indirectement contredite, d'abord

par le silence de Rohu, pourtant porté à la médisance, ensuite par le témoignage

du jeune officier chouan Chevalier, utilisé par Pontbriand dans ses Mémoires "Ce jeune homme (Chevalier)

reçut des compliments de Tinténiac, qui l'embrassa, et l'invita

à dîner avec lui. La bataille commença un moment après." Au surplus, il résulte du récit de Rohu

que les Chouans ne furent pas surpris pendant leur dîner peu après leur arrivée mais le lendemain

vers deux heures de l'après-midi. Etc. »

Dans le tome 5 de ses Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République française,

Savary reproduit cette lettre de l'administration de Ploermel écrite le 19 au représentant Mathieu :

« Le 16 du courant, quinze cents hommes, tous vârus de rouge, bien armés, se sont portés sur Josselin. Ils ont été pendant quatre

heures maîtres des faubourgs, y ont brûlé les magasins militaires, et ne se sont retirés qu'à l'approche

de la troupe de Ploermel.

Nous apprenons à l'instant que cinq cents hommes, sous les ordres le d'adjudant-général Grublier, ont marché hier à leur poursuite,

les ont trouvés retranchés au château de Coëtlogon, à quatre lieues de Josselin et cinq d'ici ;

Malhaureusement nous n'avons point de forces suffisantes à opposer à l'ennemi. Coëtlogon, ancien

château entouré de douves et flanqué de tours, est situé entre deux forêts ; les brigands peuvent facilement s'y retrancher, se recruter et s'approvisionner.

On dit qu'il leur arrive de toutes parts des détachements de chouans. »

L'Etat major désigna le vicomte de Pontbellanger

pour succéder à Tinténiac à la tête de l'armée rouge malgré l'opposition des Chouans qui ne considéraient

toujours pas les émigrés comme étant des leurs et voulaient plutôt Cadoudal comme chef.

L'armée rouge, divisée en deux colonnes qui se suivaient à vingt-quatre heures d'intervalle, reprit sa progression vers le nord.

Traversant Laurenan et Saint-Gilles-du-Mène elle était à Bosceny (chez Le Gris-Duval) le 19 juillet, à Kérigant dans la commune de Bodeo (chez Kerigant,

beau-frère de Le Gris-Duval) le lendemain. On notera ici que, selon Puisaye (Mémoires),

c'est ce même 20 juillet que La Vieuville et Pontbellanger écrivaient au Conseil du Roi pour demander leurs brevets de commandants pour la Haute et la Basse Bretagne.

Depuis quelques temps, en effet, l'Agence de Paris avait enjoint La Vieuville de ne plus reconnaître Puysaye pour chef, mais d'obéir à Charette.

Beauchamp (Guerres de Vendée) cite une dépêche du 16 avril 1795 dans laquelle il répondait : Obéir à tout ce qui me sera prescrit par Charette, voilà mon devoir ; je ne m'en écarterai pas : le Roi l'ordonne.

De là à déduire que son ami Pontbellanger obéit aux mêmes ordres, le pas est vite franchi, d'autant plus que

selon Puisaye , Beauchamp et d'autres, les agents de Paris récompensèrent le zèle de Pontbellanger et de La Vieuville en les désignant pour

commander, le premier la Basse-Bretagne (à la place de Puisaye !) et le second la Haute-Bretagne.

On trouve cette même information chez les auteurs de

Relations de la Normandie et de la Bretagne avec les îles de la Manche pendant l'émigration :

"Les agents s'efforçaient de gagner à leur projets les émigrés venant de Londres avec les instructions de Windham. A peine La Vieuville avait-il débarqué qu'ils le désignaient, lui et Pontbellanger, au commandement de la Haute et de la Basse Bretagne, sous les ordres suprêmes de Charette.

La Vieuville agissait en Bretagne dans le sens des agents."

Louis XVIII, dépositaire de la couronne depuis la mort de Louis XVII le 8 juin, venait d'envoyer (18 juillet) à Charette

le grand cordon rouge de l'ordre de Saint-Louis et de le nommer lieutenant-général commandant en chef.

Revenant à la marche de l'armée rouge, les colonnes traversèrent le bourg de Langast et la lande de Fanton pour se rendre au château de Lorges où le Vicomte de Pontbellanger,

commandant provisoirement l'armée

royale et chrétienne (3) signait le 21 juillet un certificat en faveur de M. de Coquet.

Les chouans occupèrent ensuite Quintin, après un assaut victorieux.

Maîtres des lieux, ils purent rançonner la ville, les plus fortes contributions étant levées sur les absents.

Les administrateurs du département des Côtes-du-Nord annoncèrent la prise de Quintin par le marquis de Joyeuse. Il s'agit sûrement d'une erreur

de leur part car un marquis de Joyeuse existait bien et parce que Pontbellanger ne semble pas avoir utilisé de pseudonyme.

Néanmoins, au vu de ce rapport, certains ont conclu que c'est ainsi

que se faisait appeler Pontbellanger.

L'occupation de Quintin a duré du 22 au 25 juillet, mais elle n'a en rien freiné l'avance de l'armée rouge.

Après y avoir laissé une arrière-garde de cinq à six cents hommes, celle-ci, forte de 4 000 hommes, mit presque toute la journée à faire les vingt

kilomètres la séparant de Châtelaudren qui fut également investie et frappée

d'une contribution de guerre (23 juillet).

C'est alors que deux éléments semblent avoir modifié la stratégie de l'état-major de l'armée rouge : l'annonce de la défaite de Quiberon survenue trois jours plus tôt (que l'état-major

se garda d'ébruiter)

et l'arrivée de troupes républicaines. En effet le général Chabot qui était à Saint-Brieuc depuis le 21 au soir organisa la défense des batteries côtières

devant lesquelles la flotte anglaise croisait depuis plusieurs jours ; les troupes de Champeaux, qui

erraient entre Josselin et Loudeac, étaint prêtes à marcher sur Quintin ; et Hoche se disposait à gagner les Côtes du Nord avec son armée victorieuse.

La seule chance

de salut pour l'armée rouge était une retraite rapide. Le 25 au matin Pontbellanger évacuait Châtelaudren et atteignait Quintin en fin de journée. Ses éclaireurs l'ont précédé

apportant à la municipalité l'ordre de préparer immédiatement 8 000 rations de pain et de viande.

Mais les Bleus arrivaient : Champéaux par le sud et Chabot par le nord.

Les chouans ont maintenant connaissance du désastre de Quiberon. Ils

prennent à parti les émigrés, leur reprochant le piège où ils les ont entrainés, et menacent de se débander.

Ce qu'ils firent le 25 juillet, se

dépouillant de l'uniforme anglais pour rentrer chez eux au Morbihan.

Les émigrés, quant à eux, tentèrent de regagner la côte pour rejoindre l'Angleterre. Cette phase est assez confuse et chacun porta des accusations les plus graves.

Pontbellanger accusa Cadoudal d'insubordination, de saisie du produit des contributions et de l'avoir mis dans une situation telle qu'il dut lui céder le

commandement.

Quant à Cadoudal, il accusa Pontbellanger d'hésiter sur la conduite tenir et de s'être enfui avec son état-major en emportant les fonds de l'armée.

La première réaction de Puisaye fut de donner foi à la version de Cadoudal puisqu'il ordonna l'arrestation

de Pontbellanger et de dix autres de ses officiers. Mais ce devait être fait dans les règles, et une enquête

menée dans les formes ... ce qui prit suffisamment de temps pour que les évènements montrent à Puisaye

que c'était Pontbellanger qui était dans le vrai. Voici en effet ce qu'il écrivait le 21 décembre 1795 à

Joseph-Anne Louvart de Pontigny, dit Candide (secrétaire et aide-de-camp de Puisaye), en des termes bien différents

de ceux qu'il employa plus tard dans ses Mémoires :

« Cette conduite

infâme de vils intrigants, sans éducation, sans principes, et qui veulent à tout prix se défaire de la noblesse, comme ils l'ont

prouvé jusqu'ici à l'égard de M. de Pontbellanger et de dix autres gentilshommes bretons qu'ils ont voulu assassiner et qu'ils

ont effectivement calomniés, mérite l'attention la plus sévère. »

Une version postérieure, par Mercier (dit La Vendée) et Robinaud de Saint-Régent,

fait porter sur Laroche (Jean-Marie Le Veneur de La Roche) la responsabilité du vol. Pontbellanger fut donc lavé de l'accusation

d'avoir "déserté en emportant la caisse" et ceux qui racontent qu'il fut condamné à mort par les

Morbihanais et sauvé par Cadoudal ne sont que des affabulateurs ayant cherché à embellir la biographie de

ce dernier.

« Comme tous les historiens qui se sont occupés de la descente de Quiberon, notre auteur (Beauchamp)

s'est heurté à des problèmes surprenants que, depuis, on n'a pas réussi à expliquer et qui ne le seront pas de si tôt.

Ici c'est une initiative dont on cherche en vain les motifs ; telle cette randonnée sans but apparent du

chevalier de Tinténiac à travers le Morbihan avec ses troupes qui eussent été bien plus utiles ailleurs. Là c'est une série

d'inconséquences fâcheuses, telles les aventures de Pont-Bellenger survenues si à propos qu'elles font songer à une

trahison, comme on n'a pas manqué de le conclure. Souvent à l'origine de ces dédales obscurs, les narrateurs

déconcertés,

sont amenés, sans doute à bon droit, à ne trouver, aux questions qu'ils se posent, d'autre explication qu'une intrigue de cette

Agence de Paris, qu'on sait violemment hostile à l'Angleterre et peu scrupuleuse sur le choix des moyens. Les historiens n'ont peut-être

pas tort et nous n'avons pas dessein de pénétrer dans cette zone ténébreuse ... De là à accuser l'Agence de tout

ce qui paraît inexplicable, il n'y a qu'un pas : comment ne serait-il pas souvent franchi dans cette affaire de Quiberon ?

Tant d'acteurs s'y sont ingéniés à maquiller la vérité, en entremêlant tant de trames diverses pour couvrir d'une excuse

honorable leurs insouciances coupables, leur incurie, leurs légèretés et par-dessus tout les lamentables conséquences

de leurs perpétuelles rivalités ! »

La conspiration de Messidor III à St-Malo, V. Perrin, ancien évêque d'Arras, 1965

Commandant des Côtes-du-Nord

Pontbellanger s'était retiré au manoir de Boscénit, près Moncontour, chez Guillaume Le Gris-Duval, ou César, qui avait reçu le commandement

de la division de Lamballe-Montcontour, après la mort de Boishardy, tué début juin 1795 (Boishardy était à la fois commandant

en chef de l'Armée catholique et royale des Côtes-du-Nord,

et commandant de cette division).

C'est là qu'il rédigea un brevet pour le comte de Lorgeril, daté du 27 juillet 1795 et signé Vicomte de Pontbellanger, commandant en chef l'armée

royale et chrétienne (2).

Le 16 thermidor an III (3 août 1795), avisé qu'un grand nombre de chouans y était rassemblé à l'occasion du pardon de Saint Unet,

un détachement du 2e bataillon de l'Ain s'y transporta, cerna le château, vers onze heures du soir désarma

les sentinelles qui veillaient au dehors, et parvint à pénétrer dans l'intérieur, non sans avoir perdu plusieurs de ses hommes.

Il semble admis que Pontbellanger fut blessé lors du combat qui suivit.

Entre autres, M. de Kérigant (1805-1886), raconte dans Les Chouans, écrit à partir des souvenirs de son

père, commandant la division de Dinan et beau-frère de Legris-Duval :

« Bien que les invités fussent surpris par leur brusque arrivée, presque toutes les femmes purent fuir et se soustraire aux fureurs

de ces bandits. Les hommes engagèrent avec les envahisseurs une lutte désespérée. M. de Pontbellanger fut blessé et laissé pour mort ;

Charles du Couëdic du Cosquer, ayant tué de sa main deux égorgeurs, tomba criblé de balles et de coups de baïonnettes ; (...) ;

M. de Lorgeril, à peine convalescent d'une balle dont il avait été frappé lors du combat de Coëtlogon, tomba percé de coups de baïonnettes.

Sur dix-huit victimes, dit-on, femmes, enfants et vieillards, deux survécurent : M. de Pontbellanger et un paysan, cachés sous les cadavres ; on les avait crus mort. »

Legris-Duval et Kérigant étaient alors dans la baie de Saint-Brieuc pour favoriser un débarquement d'armes.

Mme Legris-Duval et sa sœur furent emmenées prisonnières.

Sur le cadavre du capitaine Pierre Salomon de Lorgeril on trouva

le certificat déjà cité :

« Je certifie que M. Salomon de Lorgerie émigré français, ayant servi dans le Royal Emigrant, composé de tous les émigrés et officiers français, après avoir passé Quiberon avec M. le comte de Puisaie,

a servi dans la division commandée par le général Tintinniac où j'ai commandé la première Compagnie de Pluneret, division de M. de la Vendée (Mercier La Vendée), où il a reçu une blessure au col qui

l'a mis dans l'impossibilité de continuer la campagne dans les chouans où il a servi avec tout l'honneur et toute la distinction dont les membres de ce corps sont capables. »

[Archives des Côtes du Nord, série I]

Jean Guillot, auteur des Histoires d'amour au cœur de la chouannerie bretonne a trouvé aux Archives départementales

du Morbihan, cette lettre datée du 16 août adressée par

le procureur-syndic de la Roche-des-Trois (actuelle Roche-Bernard), dans le Morbihan, à son collègue de Vannes :

« "L'émigré Pontbellanger entré dans nos parages s'intitule commandant" de l'armée catholique et royale et sa belle-mère, née

femme Dugrégo à l'ombre d'un prétendu certificat surpris au département jouit tranquillement de sa fortune qu'elle partage, j'en suis sûr,

avec sa fille émigrée et sans doute avec son gendre, le commandant de l'armée catholique et royale. L'intérêt de la République n'exige-t-il pas que tu fasses

séquestre des biens, afin d'ôter à cet individu des moyens d'alimenter les ennemis de la patrie... Je me conformerai à ta réponse sur cet objet. Je te préviens que

le terme des payements étant trop proche, il est important que tu me traces la marche à suivre et je te prie de ne plus t'arrêter

au certificat que surprit jadis cette femme. Depuis l'amnistie, elle s'est complètement démasquée et n'a pas craint de se montrer

l'ennemi de la patrie. »

On notera que ladite belle-mère est femme Dugrégo, mais née Thomas de la Caulenaye, et que sa fille Louise n'est aucunement émigrée !

Le prince de Bouillon adressait une lettre à William Windham, secrétaire à la guerre, datée de Jesey le 18 août 1795,

dans laquelle il fait part que M. Pontbellanger a de nouveau dispersé sa troupe, sur promesse de se rallier à sa première

convocation. Il s'agissait, en effet, de libérer les hommes pour qu'ils aillent faire les récoltes dans les champs et

les sécurisent pour qu'elles

ne tombent pas aux mains des ennemis. Et le prince ajoutait que Pontbellanger, au jugement duquel il se fiait plus

qu'à celui de la plupart de ses compatriotes volatiles et versatiles,

estimait que ceux qui

sécurisent

la récolte rejoindront la cause.

Et dans une autre lettre du 1er septembre, il signale que l'absence de Puysaye en Bretagne, plus occupé à combattre

les petites intrigues de quelques uns de ses ex courtisans que des réels intérêts de ses vaillants camarades combattant pour

défendre la cause, plonge ces derniers dans l'anxiété :

«

Ils sont maintenant très soucieux de savoir s'ils sont abandonnés dans leur position actuelle ou s'ils doivent rejoindre

Charette, et laisser la récolte de la partie voisine de la province à la mercie des républicains.

Vieuville et Pontbellanger en particulier demandent des ordres ou instructions du Conseil. Un M. Beauvais qu'il avait

stationné près de Saint-Malo, dont ils ont failli s'emparer la semaine dernière, est venu ici avec la demande que j'ai transmise

aujourd'hui à M. le secrétaire Dundas (4) pour prendre ses ordres pour eux. M. D'Allegre est également ici, avec moi, dans l'attente d'ordres qu'il

me dit que votre excellence lui commande d'attendre, etc. »

On a raconté que Pontbellanger grièvement blessé à Boscenit fit le mort et put ainsi se sauver après le départ de la troupe. Mais aucun des témoins n'en parle.

Il fut transporté dans une cache sûre près de Médréac, d'où il écrivit

une lettre d'explications au général comte de Puysaye, datée du 7

septembre (National Archives HO 69/31/40).

Monsieur le Comte,

Ma naissance et ma vie entière devraient me mettre au-dessus des reproches infâmes qu'on ne craint pas de m'adresser. Mais un officier injustement inculpé doit vouloir que tout le monde sache qu'il porte une épée sans taches pour la défense de sa religion et de son Roi ; et de quelque part que soient lancés les traits que la jalousie ose diriger contre moi, je désire bien plus de paroles qu'on porte sur une conduite le regard sévère qu'exige la Justice ; que de ne redouter les jugements que peuvent prononcer l'esprit de parole, l'ignorance, ou la prétention. Je ne puis Monsieur le Comte me rendre auprès de vous dans ce moment; ma santé malheureusement s'y oppose. Mais je vais du moins vous rendre un compte exact à l'abri duquel j'attendrai sans inquiétudes que l'on prononce sur ma conduite que je soutiens, à quiconque, être au-dessus de tous reproches.

Après la mort de Monsieur Le Chevalier de Tinténiac que j'eus soin de laisser ignorer à l'armée le plus longtemps possible, sentant combien la perte d'un chef aussi brave devait y semer de découragements, j'eus au château de Coëtlogon le commandement provisoire des troupes que vous lui aviez confié. Le lendemain je marchais sur Lorge et delà sur Quintin.

Monsieur le Vasseur et plusieurs chefs de canton des Côtes du Nord avaient rejoint l'armée et témoignaient le plus grand désir de servir leurs troupes à celles que j'avais l'honneur de commander, mais ces troupes n'étaient pas habillées, elles manquaient d'armes pour la plupart et les munitions qui me restaient étaient insuffisantes pour les opérations, qu'une armée qui promettait de s'accroître d'une manière aussi sensible, me permettait d'entreprendre. Dans de telles circonstances, je pensais qu'il était indispensable d'obtenir de l'Angleterre de grands secours en canons, armes, munitions, vêtements, et particulièrement en officiers généraux et autres officiers de toutes armes. Pour y parvenir, il fallait faire passer un officier de confiance à Jersey. Son départ me paraissait plus facile en me rapprochant de la côte; je me portais le lendemain sur Chatelaudrin dont nous nous rendîmes maîtres. Dès le lendemain les demandes pour le Cabinet de Londres furent expédiées et Monsieur d'Allegre ayant bien voulu se charger de mes lettres pour Monsieur Windham et le Prince de Bouillon, s'embarqua le soir même. Le lieu du débarquement était indiqué et fixé à l'époque de dix jours. L'intervalle qui devait s'écouler me mettant à mesure de profiter des intelligences que j'avais ménagées dans la ville de St Brieuc. Les ordres furent donnés pour attaquer le lendemain cette ville, défendue seulement par une faible garnison; mais le Conseil du Morbihan m'ayant donné avis du malheur arrivé à Quiberon, j'en fis part à Messieurs les Chefs de division. Dès lors, ils ne songèrent plus qu'à séparer l'armée. Je leur représentais que le seul moyen de réparer l'échec que les troupes du Roi venaient d'essuyer, était de porter, au plus haut point possible, l'armée des Côtes du Nord et de profiter pour mettre cette armée sur un pied imposant de la proximité de l'Angleterre et des bonnes dispositions de cette cour. Ce fut en vain.

L'honneur outragé dans un pays où les convulsions se font sentir dans toutes ses parties, un officier calomnié par une faction peu nombreuse à la vérité, mais bien coupable, qui s'est élevé au sein d'une brave armée, dont je m'honore d'avoir été le chef autant que je suis humilié d'avoir été le compagnon d'armes de quelques fâcheux et calomniateurs, doit rendre publique sa conduite, et apprendre à l'univers qu'il a fait pour son Roi tout ce qu'il a dû. Messieurs Georges [Cadoudal] et la Vendée [Mercier] chefs des divisions ont refusé de servir, malgré l'avis général du conseil de l'ordre que je lui ai donné à Chatelaudrin pour l'attaque de St Brieuc le 20 juillet 1795. Ces deux officiers ont emmené leurs forces se cacher dans le Morbihan, au lieu d'opérer le soulèvement dans la province, en continuant des opérations dirigées par un chef dont la conduite et la prudence seront connues un jour. Ils ont forcé ma retraite sur Quintin, et rendu dans cette ville, on s'est emparé du produit des contributions, on l'a partagé pendant mon absence et sans mon ordre. La désobéissance de Chatelaudrin, et le désordre scandaleux des Quintin me forcent à remettre à Monsieur Georges le commandement de cette armée.

J'ai travaillé depuis pour la cause, j'y travaillerai constamment, mais qu'on ne me rende pas responsable du désordre que des chefs ont occasionné et d'une comptabilité de fonds auxquels je n'ai touché que pour les relever.

Le rapport suivant fait à Monsieur le Comte de Puisaye est aussi modéré que je l'ai pu. J'ai cru devoir ce ménagement à mon Roi et à mon parti, persuadé que la division est le plus grand fléau dans notre position, ce rapport fut fait dès que je sus le général en chef débarqué en Bretagne. Le chemin par lequel ses troupes du Roi se portaient. Je suivis la colonne jusqu'au lieu d'où je pus découvrir, à côté de Monsieur Georges, avec la longue vue de Monsieur de Guernisac, que cet ennemi consistait en un détachement de pas plus de huit, dix hommes placés sur la montagne, à gauche. Je savais que quelques pelotons errants dans les Côtes du Nord, ne troubleraient pas la retraite des forces du Morbihan, et l'observant a confirmé mon opinion à leurs égards.

Par ces détails, Monsieur le Comte, vous êtes à même de juger combien ont été opposés à la retraite de l'armée. Elle était d'autant moins nécessaire que nous pouvions successivement nous replier sur les divisions de Messieurs de la Baronnais et la Vinville, et au dessin, sur Mr de Boisguy. Dans la partie de Fougère, cette opposition est constatée par une déclaration dictée par cinq membres du Conseil et quatre autres officiers qui font que cette retraite est contre leur avis, et elle doit fonder sur des avis puissants, puisque Monsieur d'Alègre m'apprend que l'Angleterre pensait de venir à notre secours, vu les malheurs qui ont accablé les Côtes du Nord. La perte d'hommes qu'elles ont éprouvé, le découragement qui en a été le résultat, sont autant de maux que j'avais prévus et que je désirais prévenir, mais je ne pouvais avoir recours qu'aux représentations (les représentations ont été sans effet quant aux comptes que l'on a donnés des sommes destinées à l'armée). Je déclare, mon général, que jamais Monsieur de Closmadeuc, nommé par nous commissaire, n'a donné l'état des fonds qu'il avait reçu à Quiberon, ni du paiement qu'il a fait. Cet officier sûrement restera sans reproche des victimes qui devaient nous être bien chères.

Enfin, mon général, il me semblerait d'autant plus extraordinaire qu'on se récriât contre la modicité de la somme emportée dans le Morbihan, que j'ai acquis la certitude que des fonds considérables ont été oubliés dans l'appartement même où le partage de l'argent s'était fait et qu'après le départ de l'armée, Monsieur le Chevalier de la Baronnais y étant entré, y rempli sa gibecière et toutes ses poches du numéraire oublié; qu'il en a laissé beaucoup sur le lit et à terre, quoi qu'il en eut charge et qu'il en eut sa charge et qu'il en eut beaucoup donné à ses amis. Mademoiselle de Bois Hardy, Monsieur Le Vasseur et Monsieur de Ville Neuve Bernard le lui ont entendu dire qu`aux Melairiés de Brehaul, où il passa après la retraite, le nommé Coudene domestique de Madame de Bois Hardy, eut de lui ... pour un Louis en or, tant il était chargé quant aux propos que l'on suppose que j'ai tenus contre quelques officiers, je nie formellement en avoir tenu aucun, je vous ai marqué plus haut que je n'avais qu'un compte avantageux à vous rendre de tous, et si ma manière de juger sur les opérations militaires n'a pas toujours été conforme à celle de quelques officiers, je n'en ai pas moins rendu justice à leurs bonnes intentions et le zèle pour le service du Roi.

Dans l'état souffrant où je suis, je ne puis que m'adresser à vous pour vous prier de me rendre une prompte justice, je suis avec respect.

Signé le Vicomte de Pontbellanger.

Joseph-Anne Loaisel de Saulnays, dit Fricandeau, qui avait été un des plus fidèles agents de La Rouerie, fut envoyé

en Bretagne par le prince de Bouillon en août-septembre 1795. Il écrivit dans son rapport :

« Je dois aussi parler du vicomte de Pontbellanger qui a succédé au commandement du Morbihan après la

mort du chevalier de Tinténiac. Il n'est pas possible de réunir plus de mérites et d'annoncer plus de talents

qu'il n'en a déployés dans le trop peu de temps qu'il a été à la tête de ce canton (...) La jalousie, l'affreuse

jalousie l'a forcé de se retirer. Il serait bien intéressant que cet officier fut employé d'une manière

distinguée et qu'il voulut bien reprendre un commandement, car les chouans peut-être trop disposés à

l'insubordination ont besoin d'être conduits par un chef qui réunisse toutes les vertus de celui-ci. » (Public Record Office H.O. 69/29 94.)

Cadoudal s'étant débandé avec les chouans morbihanais, l'armée rouge n'existait plus de facto. Pontbellanger continuait le combat dans les Côtes du Nord

où, à la fin de l'année 1795, la chouannerie

s'étendait à la majeure partie du département. Selon François Cadic : Il ne lui manquait qu'une chose pour devenir dangereuse, l'organisation. Puisaye avait nommé au commandement général Le Veneur de la Roche,

l'Agence de Paris Pontbellanger et les deux hommes se détestaient et menaient une lutte sourde l'un contre l'autre. Le vrai chef reconnu par les paysans était l'ancien lieutenant de Boishardy,

Legris-Duval. (Histoire populaire de la chouannerie en Bretagne, Volume 2, Terre de brume, 1 oct. 2003 - 598 pages).

Mais cela n'est pas si simple !

En effet, début 1796, sur ordre de Puysaye, Pontbellanger reçut le commandement de l'arrondissement de Saint-Brieuc

en remplacement de Le Veneur de La Roche, qui avait

reçu cette division à titre provisoire après la mort tragique de Boishardy. Le prince de Bouillon en fit part à William Windham dans une lettre du 3 mars :

"M. Pontbellanger ayant accepté la charge de général de division du comte de Puisaye lui-même ... "

C'est La Vieuville

qui en informa Laroche. Celui-ci

le prit assez mal, comme en témoigne sa réponse, datée du 17 février :

"

Vous me mandez (m'informez) que M. Pontbellanger est destiné à commander dans cette partie. Je ne mets aucune espèce de

prétention ni

d'ambition à ce qu'il n'y commande pas ; mais je ne peux vous cacher qu'il est à craindre que sa venue n'y amène la désorganisation (...) Quant

à moi, je mets toutes prétentions de côté, quoique personne ne pût en avoir de plus belles (...)

Les grandes propriétés de M. de Pontbellanger

dans l'arrondissement de Quimper, devaient naturellement lui faire désirer ce poste. Il ne paraissait pas destiné pour mon arrondissement puisqu'il a été nommé

pour remplacer Georges (Cadoudal), et M. le chevalier de la Monnaie, pour la place de commandant en second qu'occupe Mercier la Vendée. Il parait donc que ces messieurs ne viennent commander ici, que parce qu'on

leur a opposé de la résistance à Vannes.

Deux places de général étaient vacantes dans les deux arrondissements de Quimper et de Tréguier et laissaient un vaste champ aux nominations.

L'idiome de ce pays m'est inconnu, sans quoi j'y irais pour y travailler. Si j'avais été possesseur d'une grande fortune,

il y a gros à parier que j'aurais eu assez de talents pour ma place ; mais je n'en ai pas, et voilà le mot de l'énigme. J'avais déjà prévenu l'invitation

que vous me faites de ne laisser passer personne en Angleterre pour la correspondance ; j'en avais senti tous les inconvénients. Nous manquons de tout,

excepté d'hommes, qui nous demandent des armes et des munitions et tout ce qui serait nécessaire pour travailler en grand. Nous ne serons avancés

que quand nous aurons reçu des officiers en quantité, nous en manquons absolument."

Le 6 janvier 1796, Pontbellanger rédigeait une procuration pour son frère. Il était alors à Guitté, à 4 kms au nord de Médréac, sans doute la cache citée précédemment.

Procuration du vicomte de Pontbellanger à son frère

Il signe "Vte de Pontbellanger, colonel au service de France et capitaine au service d'Angleterre"

Le 9 janvier 1796, jour de son exécution, Eleonor Constant d'Amphernet écrit une dernière lettre à sa femme, dans laquelle

il confie sa famille à son cousin le vicomte de Pontbellanger : Souviens-toi de mander (dire) à mon cousin que je l'aime

toujours, que je prie Dieu pour lu ; je lui recommande ma femme et mes enfants.

Une lettre datée du 19 Janvier 1796, dont l'auteur pourrait être Le Veneur de La Roche, d'après la signature L.V.D.L.R.

montrant que le vicomte de Pontbellanger est toujours actif

« J'ai appris par le porteur, qui est le fils de votre ami Philippe (le prince de Bouillon), que vous aviez été blessé. J'ai en même temps appris

qu'elle n'était pas dangereuse, veuillez bien vous convaincre de tout l'intérêt que je prends à tout ce qui vous concerne, puissai-je être à même de vous le témoigner d'une manière selon mon désir ! Vous ne devez, monsieur le Vte , aucun remerciement pour ce que j'ai pu faire pour vous, j'en serai toujours trop payé si à ce prix je me peux flatter d'avoir acquis quelque fait à votre estime et à votre amitié.

Le malheureux compagnon de Charles, arrêté comme vous le savez, a été par jugement de Saint-Brieuc condamné à être reconduit chez lui, et

vous savez ou : dans la commune de Pierre, district de Vire, département du Calvados. Une dame qui a été emprisonnée avec lui a déjà du passer chez

votre hôte pour l'instruire du désir que l'on avait qu'il fut intercepté par Henry (La Vieuville), soit entre Dinan et Dol, soit entre Dol et Pontorson ;

il ne veut pas être intercepté près du lieu de départ, et vous en sentez facilement la raison. Le but de son voyage est de le faire reconnaitre par sa

municipalité, et vu l'importance de le délivrer j'écris en même temps à Victor et le prie de faire part de suite à Henry de l'heure et du jour de son départ.

On lui fera également part de son arrivée à Lamballe et de là on pourra juger sa marche. Son désir bien prononcé est d'être enlevé, ou fusillé, plutôt que

d'arriver au but. Je vous prie de le faire recommander aux différents chefs sous les trois noms suivants : Monsieur de M...., Antonio, ou Jean Bte Durand, me de Chevaux. C'est je pense sous ce nom qu'il sera reconduit chez lui. Ma seule frayeur est qu'il ne soit embarqué au Lagué ou même à Saint-Malo et de là à Granville. Il désirerait aussi que la recommandation allat de chef en chef jusqu'à Caen, et qu'au cas qu'il fut mené jusqu'à Saint-Malo, on prit touts les moyens de le faire enlever au delà de Granville. On le soupçonne émigré, c'est qui fait présumer qu'on lui donnera une plus forte escorte. On est porté à croire qu'il partira jeudi 21 janvier. Je ne doute nullement de tout l'intérêt qu'il ne manquera pas de vous inspirer à tous. Vatteaux parait instruit sur son compte.

Il nous est arrivé beaucoup de Bleus du Morbihan, et nous en sommes surchargés. Le général V. à la tête de trois colonnes

mobiles de 150 hommes cerna dans la nuit de samedi à dimanche Du T.... près de Plusulet (?). Sûr qu'il ne lui échapperait pas il attendit le jour avec ses 450 hommes pour attaquer les 40 du chef de division. Celui-ci pressé par la nécessité de se faire jour fonce sur une des colonnes, lui tue 15 hommes et se fait jour et disparait à leurs yeux après l'avoir mise en déroute au point que les fuyards se sauvèrent jusqu'à Montoncour. Le général étonné se retira confus jusque dans le chef-lieu de son commandement.

Je vous prie de dire à Henry qu'il me serait bien difficile de lui envoyer de la poudre car j'en manque absolument. Les braves de Thomas vont toujours bien.

Je vous prie, monsieur le Vte de vous charger de ces deux lettres pour monsieur de Guernisac et la troisième pour M. le Maignan de Thoiré. J'ignore comment lui faire parvenir sa lettre à son adresse. Je les ai toutes reçues décachetées. Je n'ai encore pu me procurer le cadeau de votre ami de Saint-Brieuc, j'ai mis en campagne pour me les procurer.

Mes hôtes me chargent de les rappeler à votre souvenir. Je ne sais si vous avez vu les procès verbaux de la conduite du Grand Joseph (Puysaye ?) et de sa compagnie.

Je suis avec les sentiments de l''attachement le plus sincère,

votre très humble et très obéissant serviteur

L.V.D.L.R.»

Mort de Pontbellanger

Le vicomte de Pontbellanger est mort le 24 février 1796, permettant ainsi à La Roche de conserver son poste. La Vieuville le suivit dans la tombe le 28 mars et Charette le 29. Dans un courrier du 25 février

au prince de Bouillon, Puisaye écrivait : "Vous avez appris la mort du malheureux Pontbellanger ; le manque d'officiers empêche que tous les pays soient également bien gardés, et l'obstination des absents

est la cause de la perte des braves gens qui se dévouent."

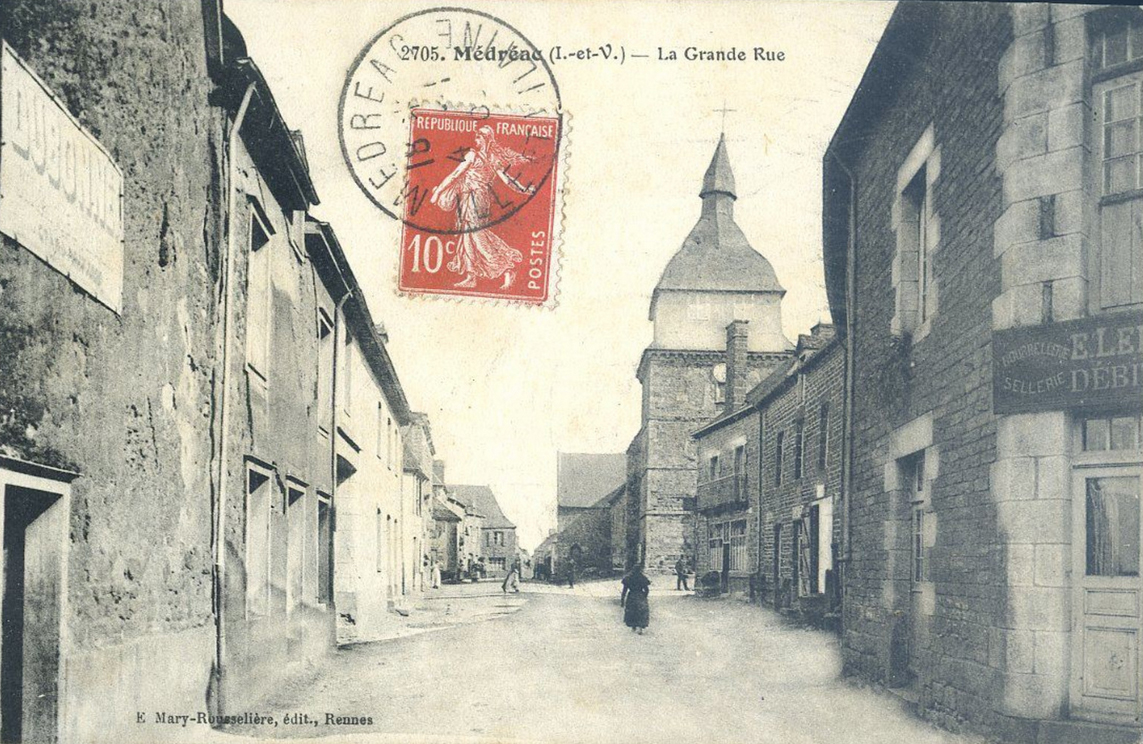

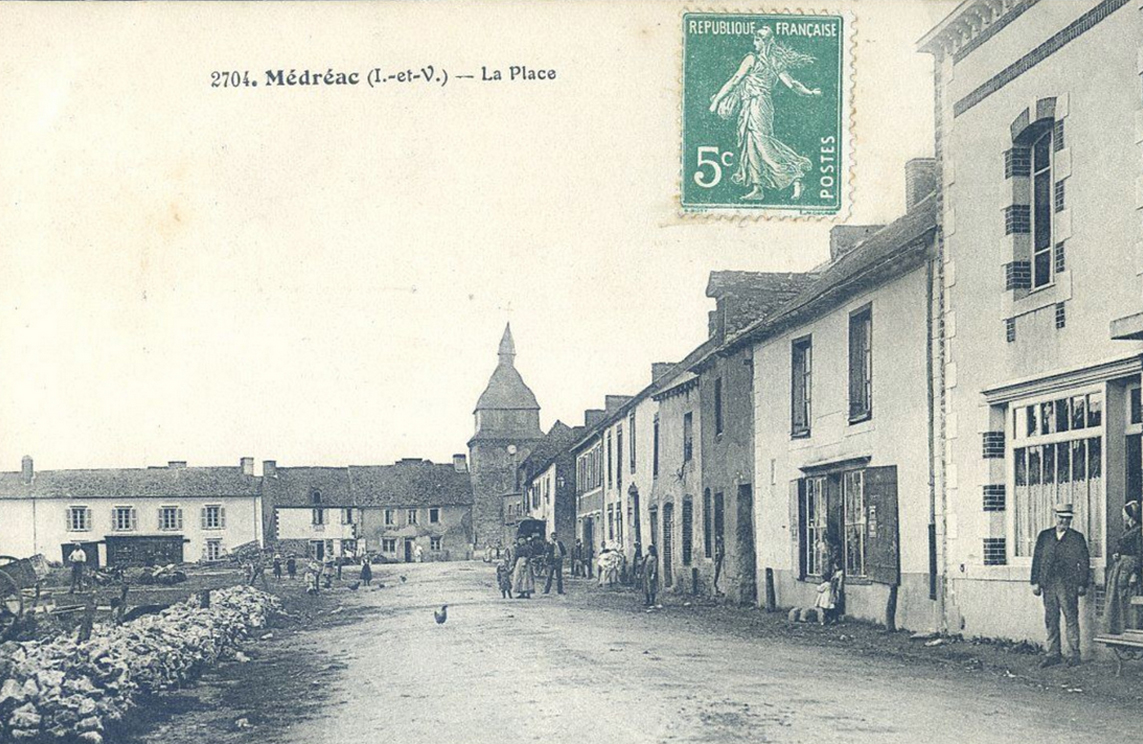

La version officielle de sa mort est celle communiquée en 1802 par son fils au tribunal de Montfort, à savoir

«

Qu'Antoine Henry Damphernet Pont Belanger son père, ayant été injustement inscrit sur la liste des émigrés, fut obligé de pourvoir à sa sûreté en se cachant. Il s'était retiré

en l'an quatre dans la commune de Médreac sous cet arrondissement, en attendant l'instant favorable de se pourvoir en radiation. Le quatre ventôse cette année

là, sortant de la maison de Villeneuve située près le bourg de

Médreac, où il avait dîné chez le citoyen Laudren (Laudrain), a eut le malheur de rencontrer une colonne mobile qui le fusilla et le laissa mort sur le champ. Le lendemain son

corps fut inhumé dans le cimetière de l'église de Médreac, sans que son décès ait été porté sur le registre de l'Etat civil de cette commune parceque dans la crainte de se compromettre personne n'osa se présenter à l'officier public

pour l'y faire inscrire. »

voir ici.

Charles-Félix d'Amphernet, qui avait besoin que la mort de son père soit reconnue aux fins de régler sa succession, ne

pouvait, bien évidemment, pas avouer certaines choses (les connaissait-il ?) ! C'est la raison pour laquelle il nous faut chercher ailleurs ce qui se passa vraiment.

Plusieurs versions de sa mort ont été écrites, mais celle qui semble la plus proche de la réalité car la mieux documentée, est celle de l'abbé Neveu,

curé de Médréac, dont les travaux sur la chouannerie à Médréac et dans la contrée ont été publiés en 1972, après sa mort. Voici ce qu'il écrivait dans son

livre "

La chouannerie" :

« L'année 1796 fut marquée en février par une affaire qui débuta au Crouais et se termina le lendemain à Médréac. Le 22 février, à cause de la présence de

Puysaye et de son état-major revenu du Morbihan, Joseph Renaud, un des capitaines de la division de Médréac, avait invité la plupart des officiers de cette division

et plusieurs dames à sa maison de la Reignerais. Au nombre des invités se trouvait un déserteur nommé Jean Legrain que Saint-Regeant, chef de division de Saint-Meen, avait fait prisonnier quelques jours auparavant au

Loscouët et avait envoyé dans la division de Médréac : il s'y était bien comporté et avait gagné la confiance des chouans. Au moment de se mettre à table, on remarqua que Legrain était absent,

mais cette absence n'éveilla aucun soupçon ... et les fourchettes et les langues marchèrent bon train !

« Soudain un coup de feu éclate ! Il vient d'être tiré par un invité heureusement en retard qui aperçoit à trois cents pas de la maison une colonne

républicaine et donne ainsi l'alarme : c'est le cantonnement de Saint-Meen, au nombre d'une centaine d'hommes que Legrain est allé prévenir et qui

pense s'emparer des chefs chouans, ainsi qu'en une souricière ! Renaud sort la premier de sa maison suivi des autres royalistes tandis que les dames filent sur Quédillac.

Les chouans s'embusquent derrière une haie et les Bleus se mettent à l'abri d'un talus ; pendant deux heures on tirailla. Mais les chouans à bout de munitions

diminuent puis cessent le feu et battent en retraite tout en combattant. Pendant l'action ou durant la retraite, de Boisencour, de Rennes, officier supérieur

et Merel, de Caules, lieutenant, furent frappés à mort ; Joseph Bougault, capitaine de Suédillac et Joseph Renaud furent grièvement blessés ;

un jeune officier de Dinan, Tanneguy Duchastel, eut encore la force de franchir le talus d'un champ pour se cacher dans une pièce d'ajoncs ; il y fut découvert et achevé sans pitié. De Cibon,

de Rennes, ancien officier d'artillerie, était resté sur le terrain entièrement dépouillé avec dix-sept coups de baïonnette et plusieurs coups de crosse ; laissé pour mort il reprit connaissance le soir et parvint à gagner un village où, dit-on, une femme le

reconnut, lui donna une chemise et le cacha dans son four où ses camarades vinrent le chercher le lendemain : il se rétablit et resta longtemps estropié du bras gauche.

La poursuite dut s'arrêter à la forêt de Montauban où les Bleus évitaient de s'engager sans nécessité. Heureux du travail accompli, les soldats regagnèrent leur cantonnement de Saint-Meen, emmenant et fêtant Legrain dont nous laissons aux autres le soin d'apprécier la conduite.

« Les fugitifs s'étaient retirés en Médréac, mais ils n'y restèrent pas longtemps tranquilles. Dès le lendemain en effet, le 2e bataillon de l'Ain, cantonné

à Broons se portait à Médréac, sous la conduite du capitaine Bal, pour achever l'œuvre du cantonnement de Saint-Meen. Cette colonne arriva au village de la Mignerette où elle fit

la rencontre de l'abbé Janvier, de Quédillac, appelé auprès d'un blessé de la veille, que l'abbé Eon dit être Joseph Renaud. Ce prêtre fut égorgé sans pitié et le saint viatique qu'il portait sur lui fut odieusement profané.

La troupe continuant sa route, surprit les chouans au Gué-au-Feuvre chez Joseph Piedevache ; un court combat s'engagea et, suivis de près par les Bleus,

les chouans s'enfuirent par le bourg en direction des vallées de Boisgébert et de Poudouvre où la poursuite devenait à peu près impossible.

« Traversant le bourg, la colonne républicaine se saisit de l'abbé Tiengou puis le relacha, tandis que l'abbé Crespel était fusillé dans la cour du Pavillon sur la route de Bécherel et laissé pour mort.

L'aide de camp de Puysaye, le vicomte de Pontbellanger, retardé par une blessure reçue recemment, perdait du terrain et, se voyant sur le point d'être

rejoint, pria son domestique Richard de l'abandonner et d'emporter son sac. Le fidèle serviteur n'en voulut rien faire et tous les deux furent fusillés

auprès de la croix de Boutteveille dit la tradition.

La poursuite s'arrêta et les soldats surexités revinrent au bourg. Des femmes entouraient l'abbé Crespel qui perdait son sang en abondance mais n'était pas mort ; un

soldat s'approcha de lui et malgré les supplications de femmes lui fendit la tête d'un coup de sabre. Mis en appétit, les soldats recherchèrent l'abbé Tiengou

et le trouvèrent chez un de ses parents à l'hôtel

de la Vieille Boule d'Or récitant son bréviaire. Comme ils étaient près du cimetière, ils l'y conduisirent et le massacrèrent malgré ses soixante huit ans !

« Les soldats passèrent l'après-midi à violenter et piller les habitants du bourg puis se rendirent à la Tour ... »

Cette version fut confirmée au début du siècle par des anciens du village, qui précisaient qu'Antoine Henri fut enterré

avec les deux prêtres, au pied

de l'église Saint-Pierre. Cet édifice ayant été reconstruit entre 1911 et 1915, la tombe se trouve maintenant sous le bitume du parking de l'église.,

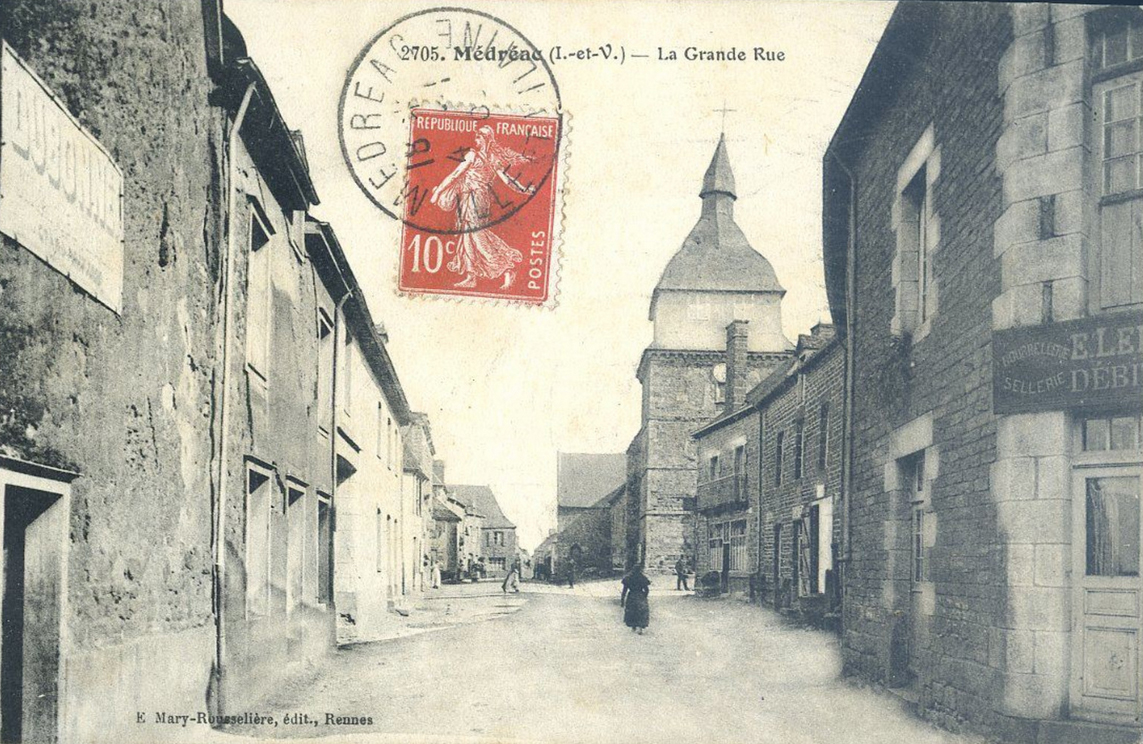

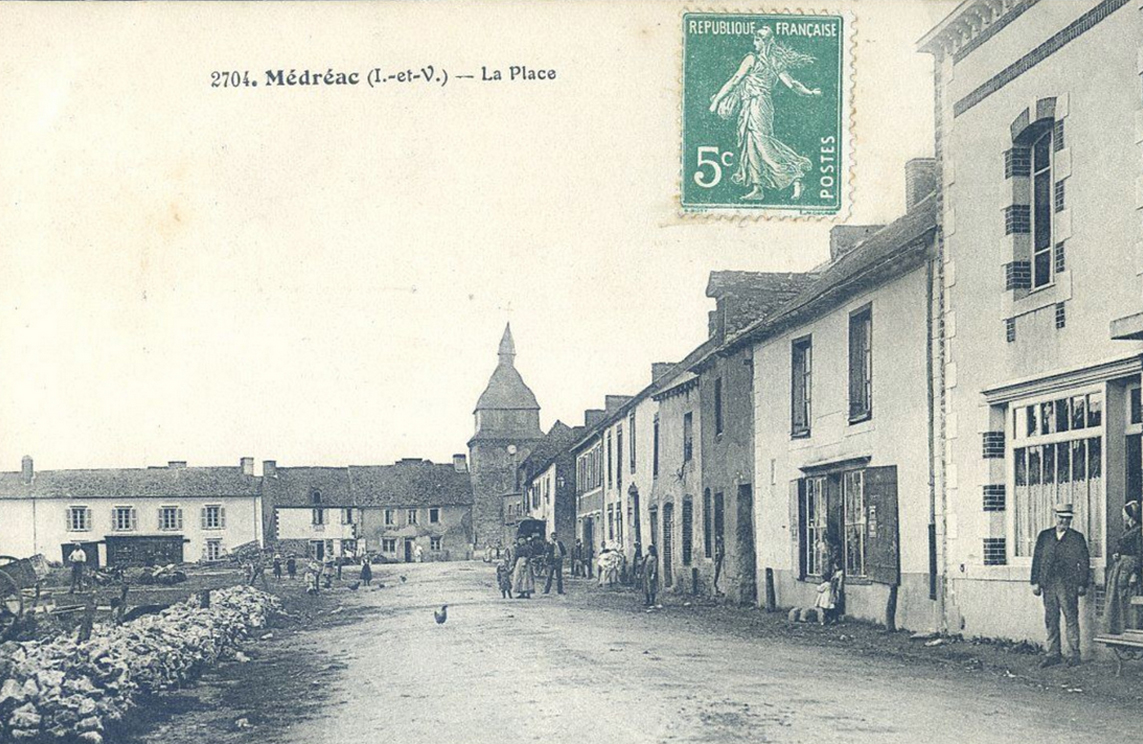

Médréac et son église, avant sa reconstruction

Beaucoup d'inexactitudes ont été écrites ternissant la personnalité du vicomte de Pontbellanger.

Pour rétablir une certaine vérité, lire le

Plaidoyer pour le vicomte de Pontbellanger

Lire ici la réponse de Cécil Saint Laurent au marquis d'Amphernet de Pontbellanger

qui s'était plaint du portrait qu'il avait fait du vicomte de Pontbellanger dans son roman

Caroline Chérie.

(1) Deux traités importants furent signés à cette époque entre les républicains et les royalistes :

Celui de la Jaunaye signé par Charette le 12 février 1795 pour les Vendéens, et celui de la Mabilais signé par Cormartin

pour les chouans (mais ni par Hoche, ni par Boishardy). Ce dernier traité avait été préparé lors des conférences de la Prevalaye.

(2) Auguste-Marie de La Haye de Silz, chef de division de l'armée royale et catholique du Morbihan,

officier de marine ayant quitté

l'armée en 1792 pour rejoindre son frère Sébastien, général en chef du Morbihan, tué le 28 mai 1795 à la bataille de Grand-Champ et auquel succéda Cadoudal

(3) L'armée catholique des Côtes-du-Nord comprenait trois divisions : Lamballe et Mocontour, Dinan, Saint-Brieuc.

Un des premiers noms porté par les bandes chouannes, comme on pouvait déjà le lire dans un rapport de juin 1793 : les aristocrates disent actuellement que l'armée

des rebelles porte le nom d'armée royale et chrétienne au lieu de celui qu'elle portait auparavant. Les appellations "portées avant" étaient, selon les régions,

armée chrétienne, armée catholique et romaine, armée catholique et royale. On peut penser que ces appellations

ont été choisies par les chefs nobles de l'insurrection. Le titre qui sera retenu par l'Histoire est celui

d'Armée Catholique et Royale. Philippe Roussel reproche même au vicomte de Pontbellanger -de manière indue- cette appellation de l'armée rouge : Les défections furent nombreuses car on ne veut pas

reconnaître ce chef qui ignore jusqu'au nom de l'armée qu'il commande en l'appelant "armée royale et chrétienne" (De Cadoudal à Frotté, 1962).

(4)

Henry Dundas, lord Melville, était alors secrétaire d'état à la guerre dans le gouvernement de William Pitt (juillet 1794 - mars 1801).

Ce poste avait été créé pour lui. Il y avait également un poste de secrétaire à la guerre, tenu par William Windham,

dont la responsabilité était uniquement

administrative et organisationelle. Les deux secrétariats fusionnèrent en 1854.

Lien de Parenté

Antoine-Henri d'AMPHERNET, vicomte de Pontbellanger

¦

Charles-Félix d'AMPHERNET, vicomte de Pontbellanger

¦

Michel-Adrien d'AMPHERNET, comte de Pontbellanger

¦

Marthe LAFRETÉ d'AMPHERNET de PONTBELLANGER

¦

Maurice, comte O'MAHONY

¦

Yvonne O'MAHONY

¦

Monique BOUGRAIN

¦

Dominique BARBIER