Le berceau de cette famille de magistrats se trouve dans la paroisse d'Urville-la-Chanoine, devenue section de Regneville. Les Quesnel habitaient dès le quinzième siècle,

et sans doute avant, un petit village de cette paroisse, appelé

le Hamel du Roi, plus tard déformé en

Le Rey. Les Quesnel, gens aisés, semblent avoir été aux

quinzième et seizième siècles les principaux habitants de ce village

- Nicolas QUESNEL, était un personnage aisé comme en témoigne le partage de sa succession le 13 juillet 1554. On lui connait 3 fils :

- Julien, sieur de Condé, avocat à Coutances, marié à Marie Le Conte, d'où descendance ;

- Guillaume, l'aîné, qui suit ;

- Guillaume, le jeune, fut d'abord marchand à Coutances puis revint vivre à Montmartin-sur-mer. Il eut deux fils de Roberte André.

- Guillaume QUESNEL, dit l'aîné, époux de Julienne Le Huby.

- Michelle, mariée à Jean Loisel ;

- Anne, mariée à Gilles Drieux de Grimouville ;

- Julien, prêtre ;

- Etienne, qui suit ;

- Nicolas qui eut 3 fils de Geneviève Blandin.

- Etienne QUESNEL resta à Urville avec son frère Nicolas pour exploiter leurs terres du Hamel le Roy. Il a épousé en 1578 Jeanne Simon de Montmartin, d'où :

- François, sans alliance ;

- Jacqueline, épouse d'André Le Roux d'Urville ;

- Julien, qui suit.

- Julien QUESNEL resta sur les terres familiales. Il épousa en 1612 à Urville Charlotte, fille de Gilles Rondel, procureur du Roi et lieutenant général en la vicomté de Coutances

- Perrette ;

- Marie ;

- Jacques, qui suit.

- Jacques QUESNEL, décédé en 1689, était avocat et greffier au présidial de Coutances. Il a épousé en 1639 à Coutances, Bonne, fille de maître T. Le Chevalier, procureur du Roi, d'où :

- Jacques, prêtre ;

- Madeleine ;

- Guillaume, prêtre ;

- Gilles, qui suit.

- Gilles QUESNEL (1649-1729), sieur de la Boudière, gentilhommière sise aux portes de Coutances, sur la route d'Agon,

bourgeois de Coutances, était conseiller du roi, assesseur en vicomté de Coutances. Il était en 1700 témoin pour une dispense de consanguinité. Il a épousé en 1689 à Coutances, Jeanne, fille

de maître Guillaume Le Verdier, d'où :

- Lucie, deux fois mariée ;

- Jacques, qui suit.

- Jacques QUESNEL, sieur de la Boudière, est né en 1691 à Coutances, y décédé le 7 décembre 1775, inhumé le 9 (1769-1775 vue 195/197). Il était conseiller du roi au bailliage

et siège présidial

de Coutances et doyen des conseillers à sa mort. Il a épousé le 15 février 1724, église Saint-Pierre (1718-1725 vue 177/231), Marie, fille de Pierre Hisnard, marchand, bourgeois de Coutances. Le couple eut cinq filles et trois garçons qui sont :

- Pierre, conseiller au présidial de Coutances, marié à Madeleine-Françoise Christy ;

- Jacques-Benoit, qui suit ;

- Julien-Joseph, prêtre.

- Jacques-Benoit QUESNEL, sieur de la Boudière, baptisé à Saint-Nicolas de Coutances le 21 mars 1726 (1726-1731 vue 15/262, son parrain est son grand-père

Gilles) et y décédé le 13 décembre 1782, était lieutenant Général Criminel

au baillage et siège présidial de Coutances.

Il a épousé à Saint-Lô le 25 mai 1762 Madeleine, fille de Jean Simon, marchand serger à Saint-Lô, d'où :

- Jacques, né le 29 avril 1763 et mort à 10 jours ;

- Jean-Jacques, qui suit ;

- Marie-Monique, née le 4 septembre 1769 et morte à 26 jours ;

- Pierre (1722-1852), dit Quesnel d'Hectot, acquéreur du château du Gratot.

- Jean-Jacques QUESNEL,sieur de la Morinière du chef de son épouse, connétable du Roi, est né le 24 avril 1765 et a été baptisé à Saint-Nicolas de Coutances le samedi 27. Son parrain est son grand-père Jean Simon et sa marraine

sa grand-mère Marie Hisnard (1764-1767 vue 76-225). Il épousa le 31 juillet 1794 Marie Charlotte, fille de Pierre Christy, anobli en 1775, écuyer, sieur de la Morinière, seigneur et patron de Hauteville-sur-mer, lieutenant particulier civil et criminel au bailliage et siège présidial de Coutances, et de Charlotte Bonté, tante du général Bonté, futur époux de Louise du Bot du Grégo.

La mariée, qui avait une sœur d'un an son aînée (Reine-Judith) était orpheline, ayant perdu son père à 11 ans (1786) et sa mère à 13 ans (1788). Leur tuteur principal avait été Jean Joseph Aimable Bonté, qui fut premier grand vicaire du diocèse de Coutances après le Concordat.

Leur père leur avait légué de grands biens, si l'on en juge par l'inventaire après décès fait en sa demeure de la rue des Douves des moines, paroisse Saint-Nicolas de Coutances le 24 août 1786 et dans celle des Miellettes, paroisse du Pirou, le 31 août suivant [Archives du château du Grégo aux AD de Vannes].

En 1839 Jean-Jacques se sépare des terres familiales qu'il possédait tant à Urville qu'à Regneville et Montmartin, soit dix-huit hectares divisés en 20 lots, dont son grand-père avait héritées de son frère Jacques Quesnel, curé de la paroisse Saint Nicolas de Coutances, décédé en 1701.

Mais il possédait par ailleurs de grands biens, si l'on en juge par l'inventaire de sa succession qui liste pour les immeubles :

l'Hôtel de Coutances et dépendances,

la Maison dite du Puits Sainte-Anne,

le Jardin de Bulsard,

la Maison Laurent,

la Maison Casrouge,

la Maison Goufrey,

la Ferme de la Mare, château et dépendances,

la Ferme du Hurey,

la Ferme de la Closerie située à Cambernon (50),

Les Vardes,

la Ferme de la Chape Meslier,

la Ferme de l'Ectot, située à St Denis-le-Vêtu (50),

la Ferme de la Becquetière, située à Anneville (50),

la Ferme de la Vilette, près Coutances (50),

la Ferme Dubois (Saint-Pellerin, Carentan),

la Ferme de la Romerie,

le domaine du Pirou, situé à Pirou (50),

la terre du Miellette, située à Montsurvent (50),

la Pièce dite la Folie, située à Monthuchon (50).

Le premier sur la liste, l'hôtel de Coutances et dépendances, est une propriété acquise le 8 octobre 1824 pour la somme de 20 000 francs, composée d'un hôtel particulier nommé le Poupilel (actuel musée de la ville) et

de jardins composant l'actuel jardin public, qu'il lèguera à la ville de Coutances à sa mort à la condition qu'il soit d'utilité publique et que les jardins deviennent un parc municipal où seraient cultivées des plantes médicinales.

La municipalité accepta, et, en récompense, attribua son nom à la rue qu'il habitait, et qui de la rue des Cohues devint la rue Quesnel-Morinière.

Adèle Sébastien Minel (1789-1869), officier du génie retraité et aquarelliste, développa les plans du jardin en y mêlant terrasses à l'italienne, bosquets à l'anglaise, labyrinthe et jets d'eau. Un obélisque en granit fut érigé en mémoire du donateur Quesnel de La Morinière. Les travaux d'aménagement sur trois niveaux s'achevèrent en 1855 ; le jardin devint un précurseur et un modèle des jardins du XIXe siècle, tout en étant contemporain des premiers jardins paysagers parisiens. Le jardin de Coutances a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1992.

L'hôtel Poupinel, côté rue, et le monument élevé dans le jardin des plantes « à Jean-Jacques Quesnel-Morinière, la ville de Coutances reconnaissante »

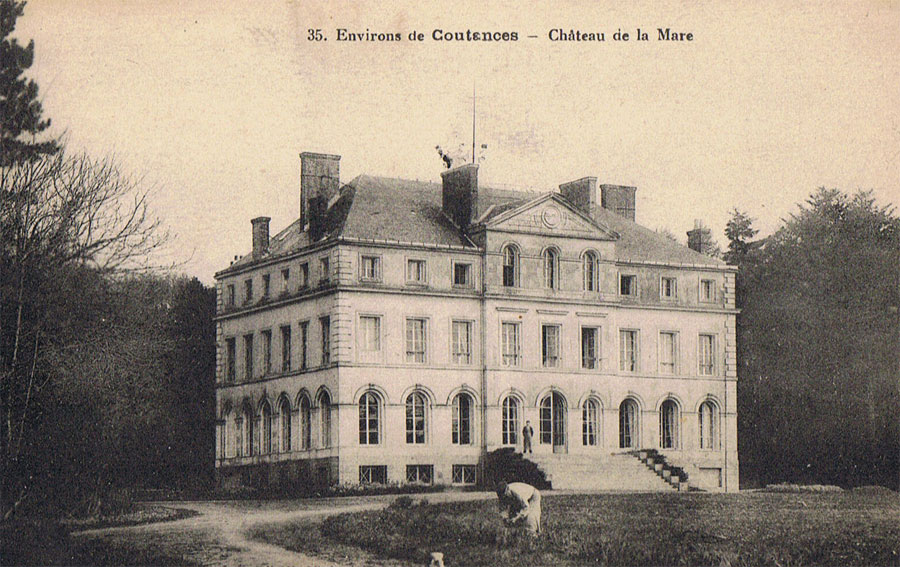

Sur la liste, se trouve également la ferme de la Mare, château et dépendances. Le 11 thermidor an IX (30 juillet 1801), Jean Jacques Quesnel de la Morinière achète à

Bernard Hue de Caligny, pour 52 000 livres, devant maitre Langlois, notaire à Valognes, le fief de la Mare, « sans aucune réserve ni retenue, seulement est exceptée la chapelle de la Mare et le terrain en dépendant, » celle-ci ayant été saisie comme édifice religieux, et revendue comme bien national. Sur ce nouveau domaine, son fils fera construire par Émile Guy, en 1841, une importante propriété, aujourd'hui détruite, appelée le château de la Mare. Des étages supérieurs de cette grande maison entourée d'un parc planté d'arbres verts, on découvrait la mer et un vaste horizon. Au décès de son fils, Jean-Jacques rentra en possession du domaine. Dans son testament daté du 4 mars 1851, il léguait au Séminaire de Coutances ses maisons et terres de La Mare, d'une contenance d'environ 360 vergées, pour en faire une résidence utile et salubre pour la santé et promenade dudit séminaire. Mais les héritiers contestèrent et par suite d'un arrangement le séminaire ne conserva que la ferme de la Guérie.

la ferme de la Mare, château et dépendances

Mais le bien dont la valeur est la plus élevée est la ferme du Pirou. A la Révolution, le château du Pirou, un des plus anciens de Normandie, est acheté le 30 janvier 1791 par Charles-Louis Huguet de Sémonville qui devient ainsi le dernier seigneur du Pirou.

Il cessa d'être habité noblement et devint une ferme qui sera vendue en 1833 à Jean-Jacques Quesnel Morinière, riche propriétaire de Coutances,

qui l'a transmis à ses héritiers. C'est sans doute pour l'acheter que Jean-Jacques vendra son château de la Chapelle-Bouëxic.

Dans l'Annuaire du département de la Manche publié en 1861 par Julien Jules Travers, on peut lire ceci : « On voyait encore à Pirou, il y a quelques années, un emplacement nommé la mare du Pirou, qui offrait une étendue de 55 hectares, couverte d'eau. Grâce à des travaux entrepris avec intelligence, M. Quesnel de la Morinière, à qui appartenait cette vaste mare, est parvenu à la dessécher et à en livrer le terrain à l'agriculture. Il a, pour conduire les eaux à la mer, établi un canal en maçonnerie qui a 1265 mètres de longueur, 70 centimètres de largeur et 1 mètre 40 centimètres de profondeur. L'auteur de ces travaux, si profitables aux intérêts agricoles, mérite d'être signalé à la reconnaissance publique. »

la ferme du Pirou

Son frère Pierre Quesnel d'Ectot avait acheté le château de Gratot en 1826. Après sa mort en 1852, Jean-Jacques en deviendra le propriétaire. Il passera ensuite à son fils Adelphe,

puis à sa fille Marthe puis à sa nièce Marguerite d'Annoville.

Le château de Gratot, construit au XIVe siècle par la famille d'Argouges est resté dans cette famille jusqu'en 1711.

Jean-Jacques et son épouse eurent deux enfants :

- Monique Zulmée, qui suit ;

- Adelphe Félicisme (1803-1845), marié le 5 octobre 1825 à Anne Desmares (1807-1875), d'où deux filles qui sont Euphémie, épouse d'un Michel d'Annoville, une des plus anciennes familles du Cotentin

et Marthe, héritière du Gratot, qui devait rester célibataire jusqu'à sa mort le 25 mai 1908 à Coutances.

- Monique Zulmée QUESNEL est née le 21 juillet 1795 à Coutances.

Elle a épousé Charles Félix d'Amphernet, vicomte de Pontbellanger (voir ici), au château de la Chapelle-Bouëxic (voir ici), paroisse de Guignen,

diocèse de Saint-Malo, que son père avait acheté suite aux saisies de la Révolution, et qu'il revendra pour acheter le château du Pirou en 1833.

Dans son testament du 4 avril 1851, son père "donne et lègue à titre de préciput et hors part à ma fille Monique Zulmé, veuve de M. de Ponbellanger, demeurant à Rennes, le tiers de tous les meubles et immeubles qui m'appartiendront à mon décès". Pour le reste, Zulmé était héritière pour moitié de la succession de son père et de sa mère,

l'autre moitié étant partagée entre les deux filles de son frère. De même qu'elle hérita pour moitié des biens de son oncle Pierre Quesnel d'Hectot, mort sans enfants en 1852

également.

En 1855 la vicomtesse de Pontbellanger, touchait 38 785 francs de revenus annuels de ses fermes du Peroney à Coutances (505 francs), du Four à ban à Servigny (1 400 francs),

de la Basse cour à Servigny (1 094 francs), de la Morinière ou des Mielettes, Marais et Mielles au Pirou (4 000 francs), de la Closerie à Cambernon (1 500 francs),

de Bois à Saint Pellerin (6 400 francs), de La Villette au Plessis (3 000 francs), de la Becquetière à Anneville (3 000 francs), du Courtil Manbard à Anneville

(135 francs), de La Folie à Monthuchon (15 francs), de la Fosse à Mondin au Pirou (40 francs + 45 francs), toutes fermes dont les baux se renouvelaient à la Saint-Michel comme de

coutume. A ceci s'joutaient les locations d'herbages pour 6 700 francs, de mielles [nom donné dans la Manche à des plaines de sable voisines de la mer dont une partie est

cultivée] au Pirou (dans les Miellettes) pour quelques dizaines de francs. De plus elle toucha 570 francs d'arrérages [versement périodique] de ses rentes et 1 641 francs de

diverses opérations (ventes et autres). Les dépenses pour la même période s'élevant à 33 265 francs, le reliquat net en sa faveur se montait à 7 731 francs [A titre d'information 1kg de pain valait 32 centimes, 1kg de pommes de terres 7 centimes, 1l de lait 8,5 centimes, 1 l de vin 1,50 centimes, 1 robe 5 francs, 1 paire de chaussures 6,40 francs. Un vendangeur touchait 1,50 francs par jour plus deux miches de pain d'une livre].

Le couple vécut au château du Vaudequip, en Allaire, que Jeanne-Vincente Thomas de la Caunelaye, marquise du Grégo, donna en usufruit à son petit-fils, qui en hérita à la mort

de celle-ci en 1822. Ils vécurent ensuite au château de la Barre (voir ici) près de Redon, où Charles-Félix est décédé en 1827. Zulmée vendit la propriété peu après pour s'installer à Rennes.

Elle resta veuve durant 40 ans, de 1827 à 1867, jouissant de l'usufruit de tous les biens de son époux, meubles et immeubles, à la charge de nourrir, élever,

entretenir et éduquer leurs enfants [respectivement 7 ans et 5 ans à la mort de leur père] selon leur rang et fortune et de les doter en cas de mariage.

Elle est décédée le 2 mai 1867 à Rennes, en sa demeure rue Basse, n° 22.

A son décès deux lots furent constitués et tirés au sort entre le comte de Pontbellanger et la comtesse de Virel, frère et sœur.

Dans le 1er lot, échu au comte de Pontbellanger, se trouvent la ferme dite Le Bois ou Du Bois, la terre ou ferme appelée Les Miellettes, ? de Mielles, situées sur la commune de Pirou, une ferme dite La Chape Meslier, une ferme appelée La Clauserie ou Closerie dans la commune de Cambernon, une terre ou ferme appelée Le Peroney située à Coutances et un certain nombre de rentes.

Dans le second lot, échu à la comtesse de Virel, se trouvent deux fermes situées dans la commune de Saint-Fromant, une terre ou ferme nommée La Villette près de Coutances, une ferme appelée la Becquetière à Anneville, une terre appelée La Basse cour à Servigny , une terre appelée le Four à ban à Servigny, une terre appelée la Bergerie à Servigny, un moulin à eau dit Moulin du four à ban, une ferme appelée la ferme d'Ectot située à St Denis-le-Vêtu, et un certain nombre de rentes.

A noter que les enfants hériteront également des biens de leur père, notamment des châteaux de Pontbellanger et Trevarez pour l'un et du Grego et de Vaudequip pour l'autre.