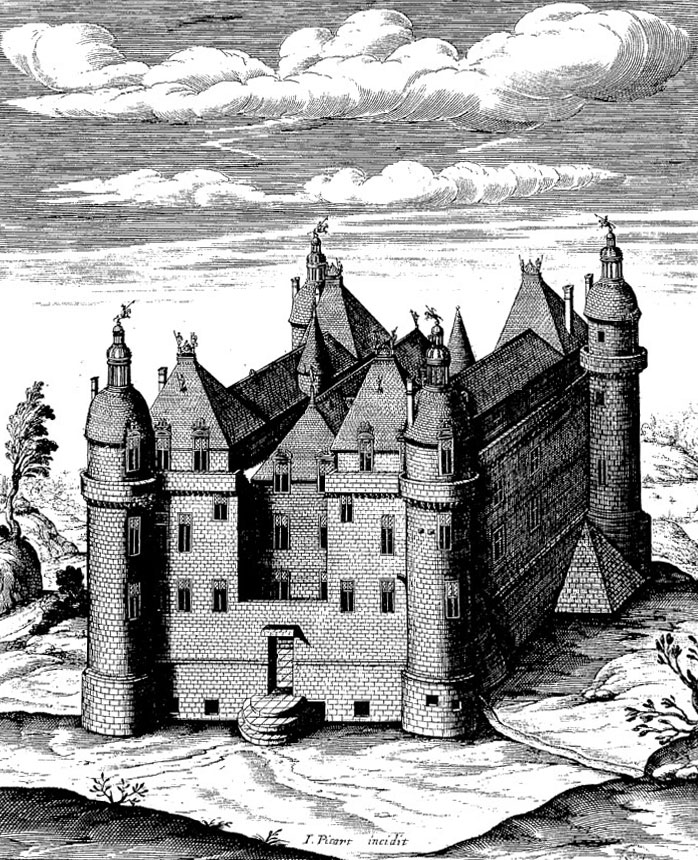

vue du site du château de Trégouet depuis le Nord-ouest

Au fond, les vestiges de la chapelle

Il n'en reste plus rien aujourd'hui !

Il y avait autrefois deux terres et fiefs du nom de Molac. Le premier, appelé communément Molac

-aux-Bretons, dans la paroisse de Saint-Caradec (Côtes-d'Armor), était possédée par la Maison

Le Sénéchal de Carcado depuis près de sept siècles. L'autre, située à 60 kms,

est la baronnie de Molac, autrefois aux Le Sénéchal également, mais entrée dans la maison de Rosmadec. Nous verrons que les deux seront à nouveau réunis en 1660.

Le château de la baronnie de Molac, encore appelé château de Trégouët, est situé dans la commune de Le Cours (rattachée à Molac jusqu'en 1839), dans le Morbihan. C'était le siège féodal des sénéchaux

de Rohan, sénéchallie acquise par les comtes de Molac par le mariage vers 1320 de Guy de Molac avec Marie de Trébrimoël. Il fut successivement la propriété des familles de Molac, de la Chapelle, Rosmadec et Le Sénéchal de Carcado.

Le château, très délabré, fut démonté en 1910 pour reconstruire le château de Villeneuve en Pleucadeuc.

Il ne subsistait encore au XXe siècle que des vestiges de ce château. Une orangerie, un puits, un four à pain et les restes d'une chapelle (attestée dès 1327) composent cet ensemble castral, avec une cour au nord et un jardin au midi.

En 2008 les derniers éléments encore en élévation ont été détruits pour récupérer les matériaux, et le terrain a été entièrement nivelé.

Corentin-Joseph Le Sénéchal vendit le marquisat aux Brancas-Forcalquier en 1756. Sa descendance continua cependant à s'intituler marquis de Molac.

La seigneurie de Molac était au XVe siècle "riche de 5000 livres de rente".

►

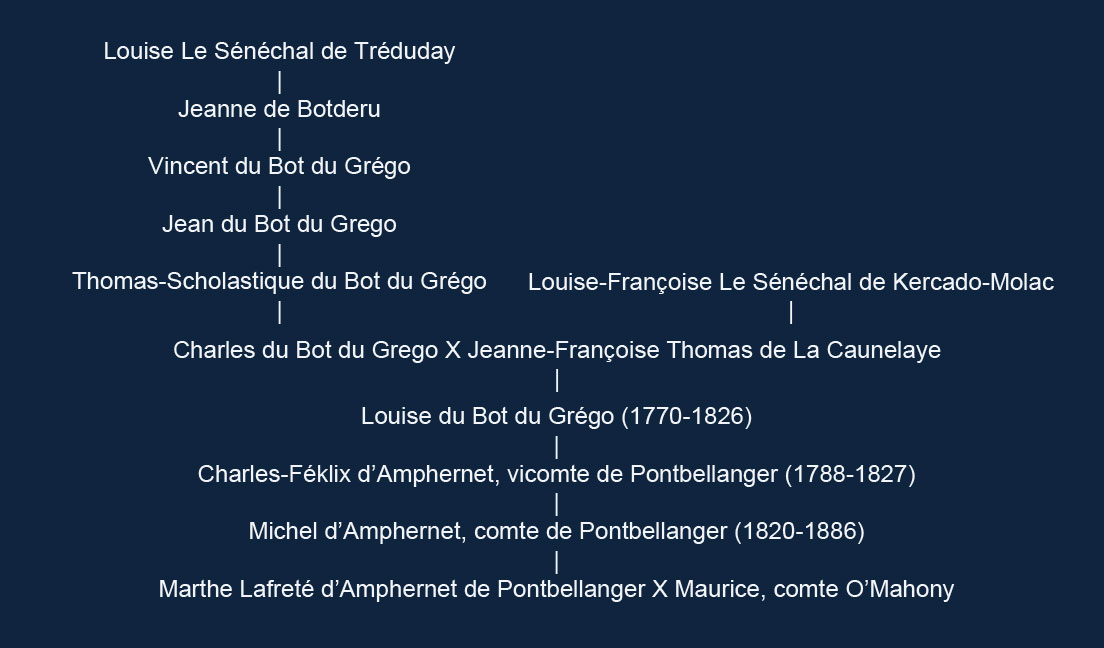

Les ascendants de Maurice O'Mahony sont écrits en rose

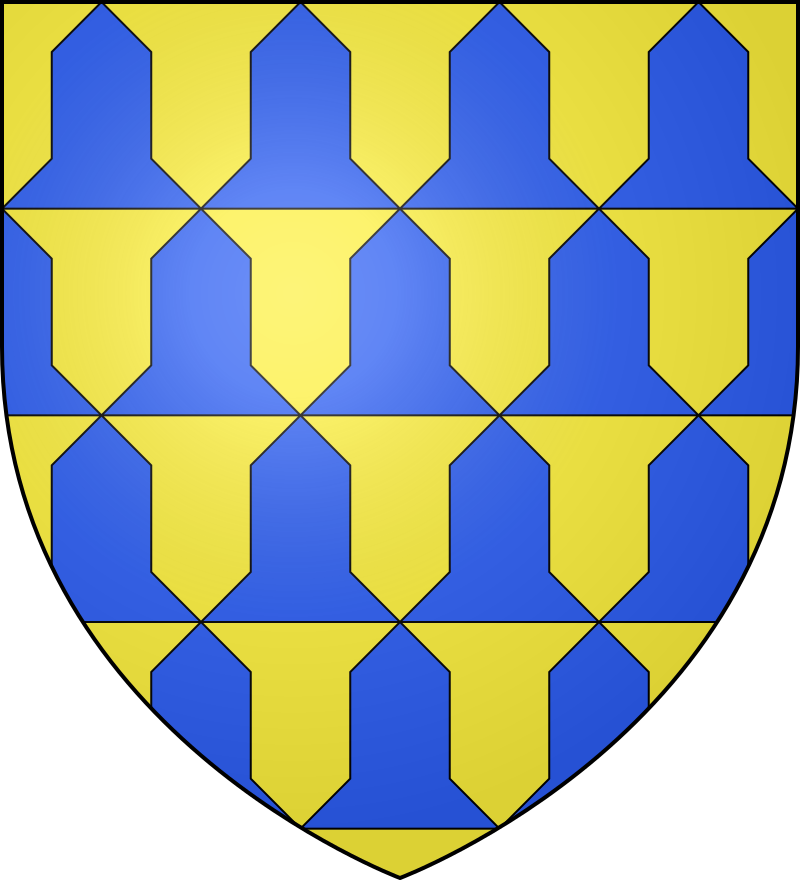

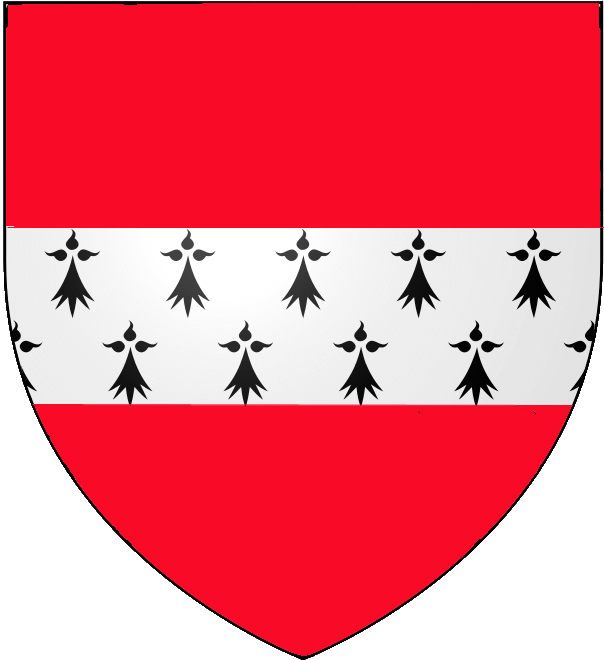

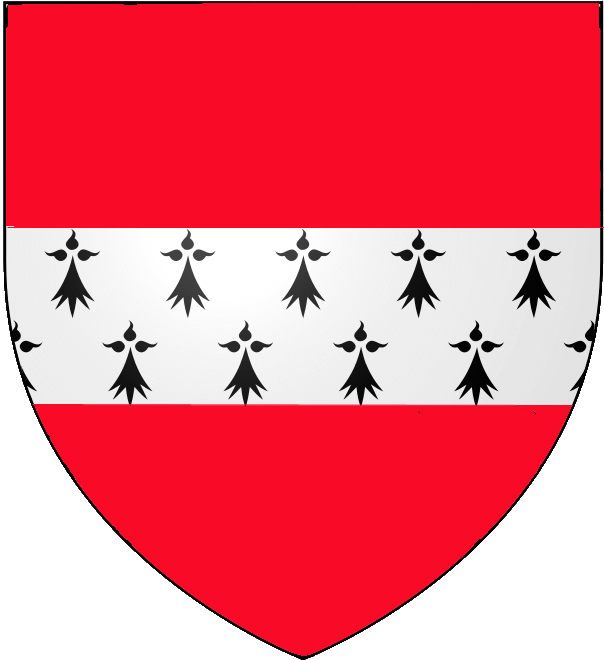

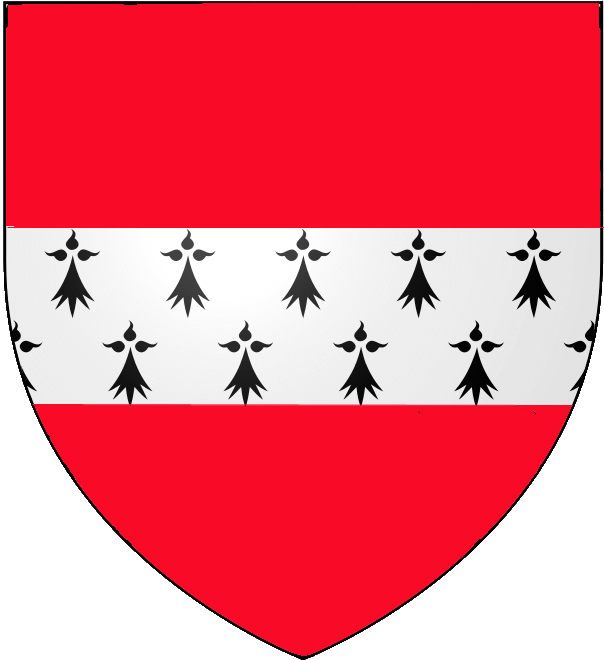

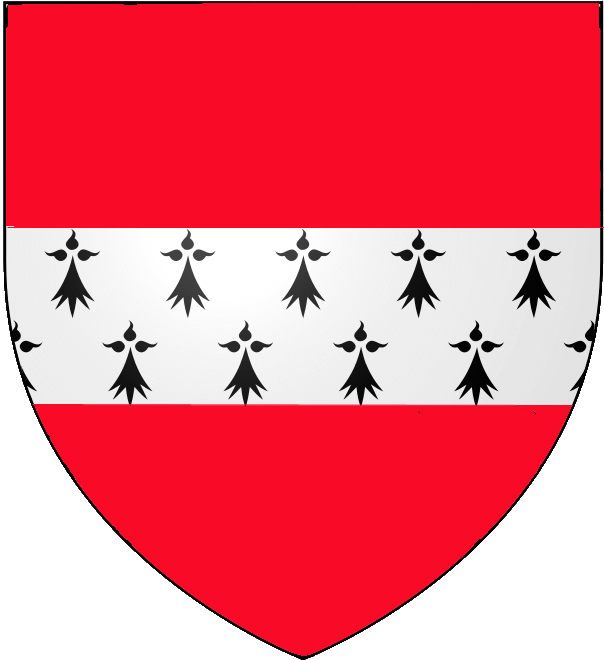

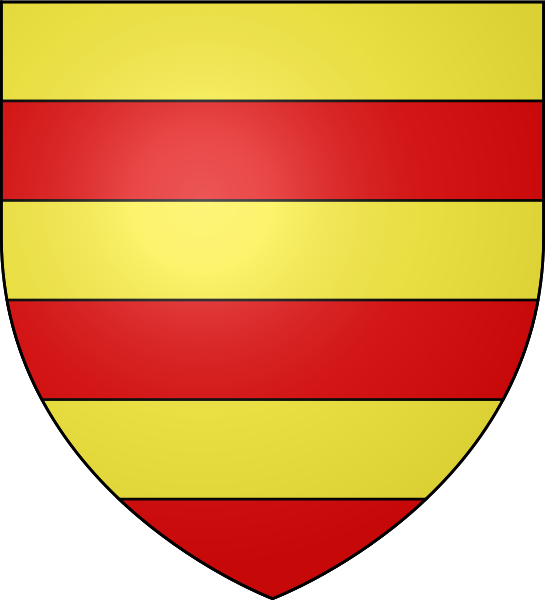

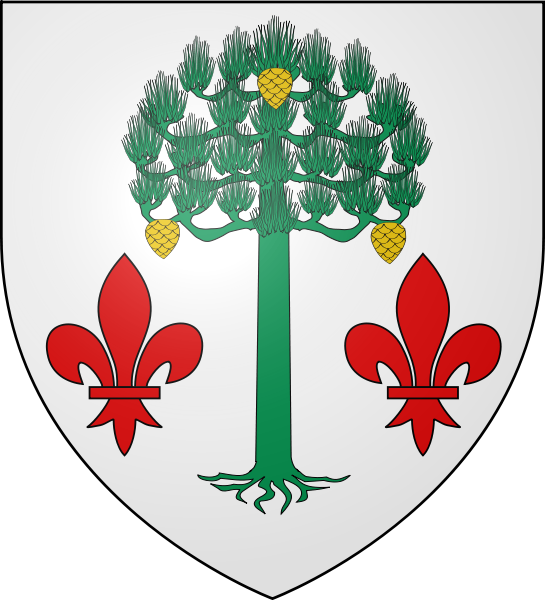

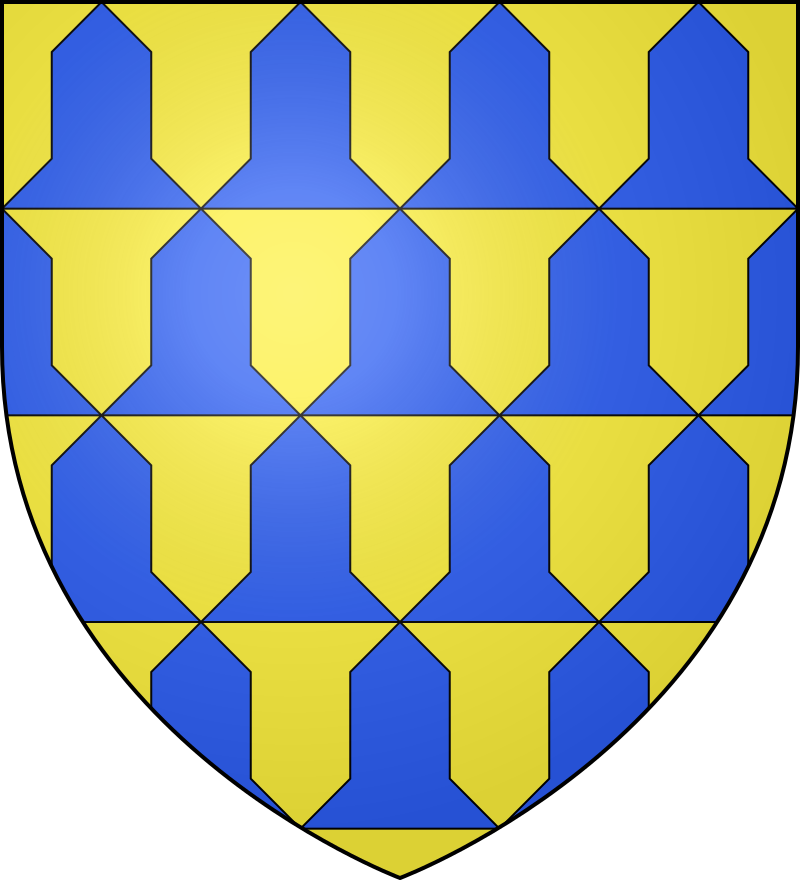

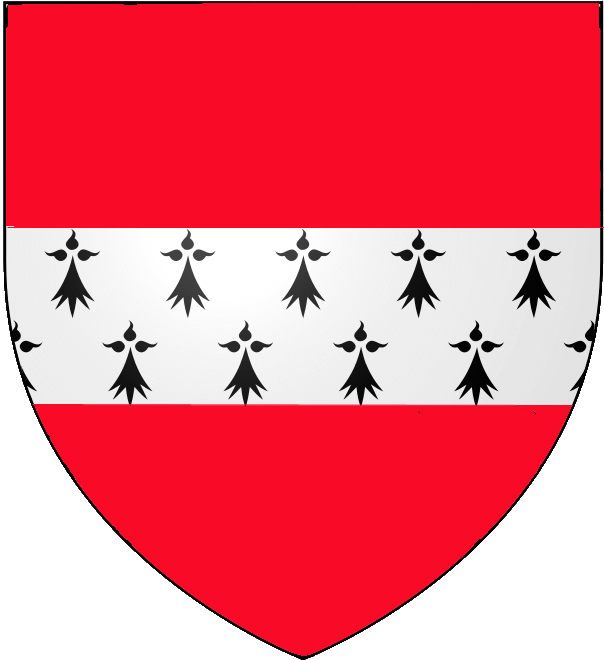

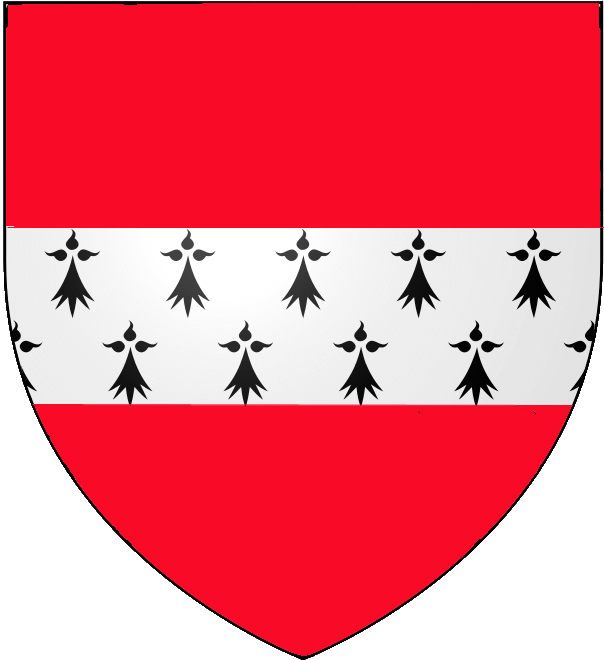

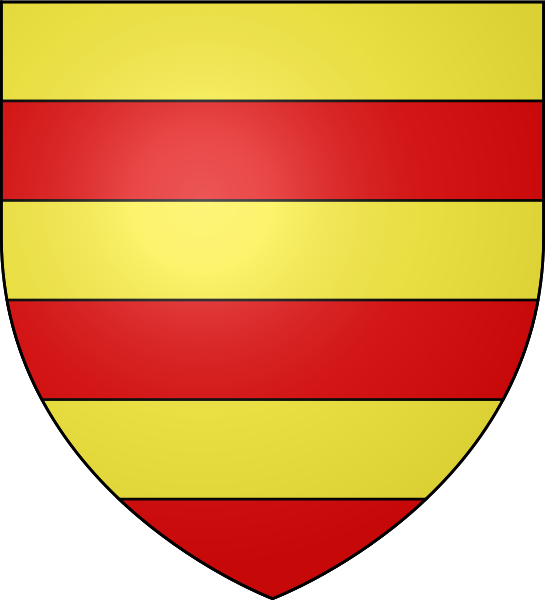

Maison de Molac

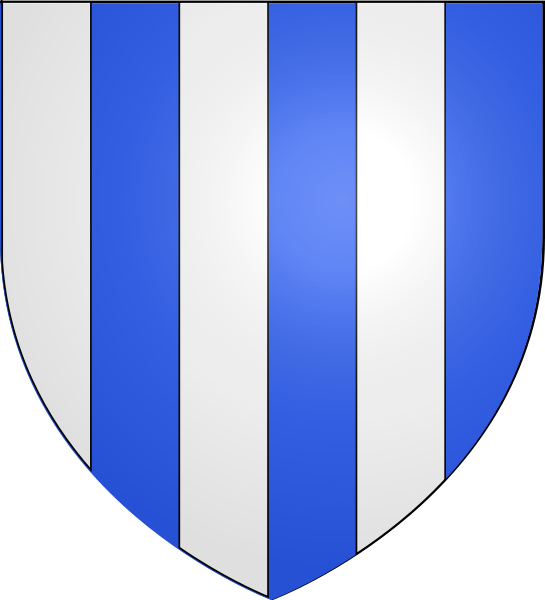

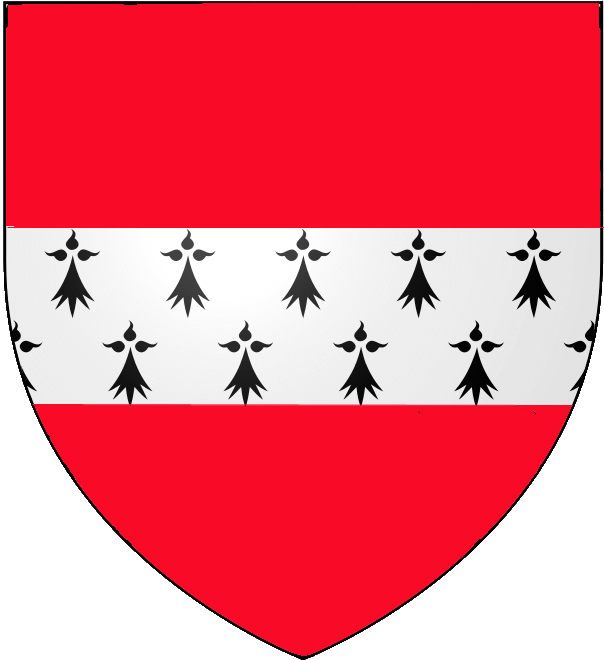

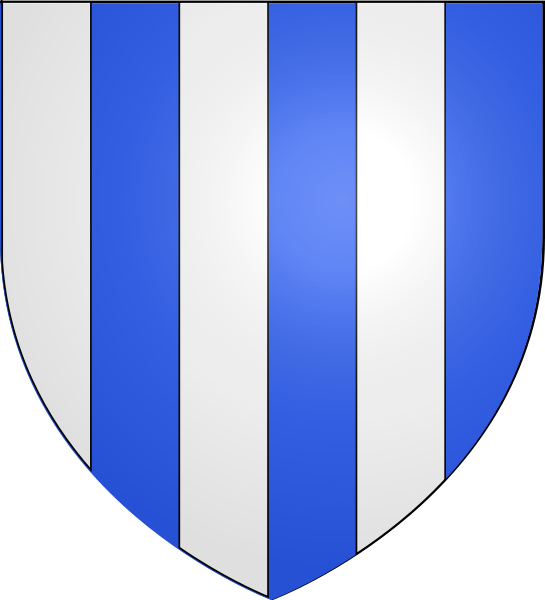

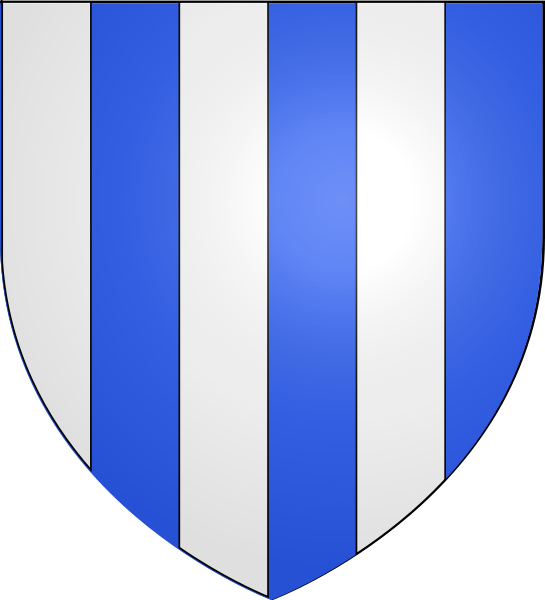

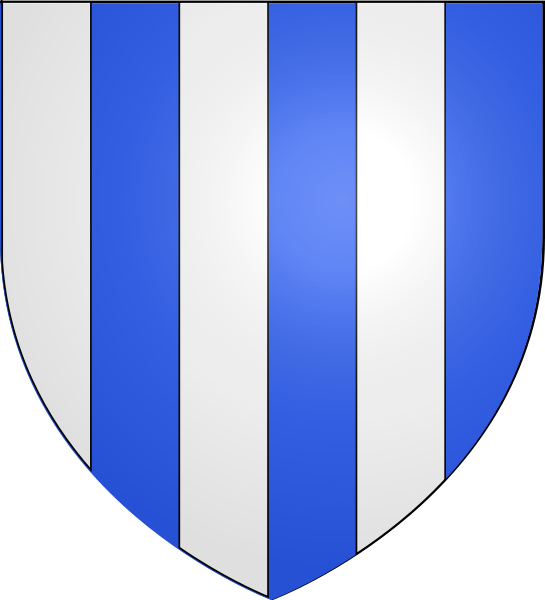

Armes des Molac

La similitude avec celle des Rohan (aux émaux près) montre que ces deux familles cousinaient.

- Guy Ier, le premier connu de la famille, vivait au début XIIIe siècle.

- Guy II, chevalier croisé en 1248, recueillit la succession de son père et fut contemporain de Saint-Louis.

- Guy III, soutint la renommée de ses aïeux et laissa son héritage à son fils.

- Guy IV, Sénéchal de Rohan, accompagnait le duc en Flandre en 1327, paraissait à la montre de Guy de Rochefort à Vitré le 20 décembre 1356.

Il fut marié vers 1320 à Marie, fille de Josselin de Trebimoël, vicomte de Bignan, et Jeanne Le Séneschal. Comme sa mère, elle était sénéchalle de Rohan, dame de Coetniel et vicomtesse de Bignan ;

elle apporta tous ses biens à son mari qui devint ainsi sénéchal féodé de Rohan.

- Guy V, vicomte de Bignan, seigneur de Coëtmel et de La Motte-d'Odon, Sénéchal de Rohan. Il fut un des signataires du traité de Guérande en

1391.

Il fut marié à Jeanne, seule héritière de Bizien de Pestivien, capitaine de Quimperlé en 1373, d'où Guy VI, qui suit.

- Guy VI, vicomte de Bignan, seigneur de Molac, de Pestivien, de Coëtmel et de La Motte-d'Odon, Sénéchal de Rohan, capitaine de Ploërmel

(prêta serment en 1406), chambellan du duc de Bretagne (1407). Il fut témoin, avec son fils Guy, d'un hommage rendu par Guillaume Le Sénéchal le samedi après Noël 1368.

Cette même année, le 7 juillet, le vicomte de Rohan le qualifiait son cousin : voulons et octroyons que les aides que nous a gréé et octroyé à présent et autrefois notre amé cousin et féal Monsour Guy de Molac sur ses sujets, ne lui portent, ni à ses hairs et sujets prejudice en manière quelconque pour le présent

et à venir, que à cause de ce les puissions traire à conséquence de sesine en plus large de nos aides dreicturières.

Il était à la montre de du Guesclin le 1er juillet 1371 devant Conches.

Une quittance de 60 francs or du 13 mai 1378, donnée à Gauray,

nous apprend que Guy, chevalier, servait avec quatre écuyers, en Normandie, sous le connétable.

Il fut un des seigneurs de Bretagne qui cautionnèrent Guy de Rochefort en 1391 en participant au paiement de la rançon exigée du duc de Clisson après le guet-à-pens du château de l'Hermine.

Il est un des signataires d'une ordonnance (Etat de la maison du duc Jean V dressé par le duc de Bourgogne) datée de Paris le 13 janvier 1403 dans laquelle on précise que

lorsqu'il servira il aura bouche à la cour pour lui et un gentilhomme, 15 livres par mois,

et les droits que les chambellans ont accoutumé à avoir d'ancienneté de vin et de lumière.

Il gagna un procès contre le vicomte de Rohan par sentence rendue en la cour de Ploermel en août 1406.

Il était qualifié "notre très cher et très bien aimé cousin et féal Messire Guy de Molac" dans le traité de mariage entre Alain de Rohan et Marguerite, sœur du duc Jean V (3 avril 1407)

.

Il fut inhumé chez les Cordeliers de Vannes.

Il fut marié à Blanche, fille de Guillaume, seigneur de Rochefort-sur-Terre, vicomte de Donges, et Philippa de Laval d'où :

- Olivier ;

- Guy VII, dernier du nom, seigneur de Molac, de Pestivien, mort en 1411, marié avec Jeanne Raquenel, d'où une fille unique, Jeanne, épouse du maréchal de Rieux.

Lorsqu'elle mourut en 1419, sa succession passa à Guyon de la Chapelle ;

- Jean ;

- Aliette, qui suit ;

- Jeanne, mariée à Jean Malor, seigneur de Marsaint et de Monsonnet.

- Aliette,

fut marié à Olivier, fils d'Olivier de La Chapelle (aujourd'hui La Chapelle-Caro), maréchal-général du duc Jean III (1318) pour lequel la terre de Serent fut érigée en baronnie en 1318. Baron de La Chapelle,

il combattit sous la bannière de du Guesclin à la bataille de Cocherel en 1364. Elle épousa en secondes noces Henri Le Parisy, seigneur de Kerivalen et d'Espinefort, duquel elle eut Jehanne Le Parisy, dame du Val, mère d'Henri du Val. Celui-ci contesta

la succession d'Aliette (1444).

Du premier lit sont issus :

- Olivier, qui suit ;

- Jeanne de La Chapelle, mariée à Robin de La Bourdonnaye.

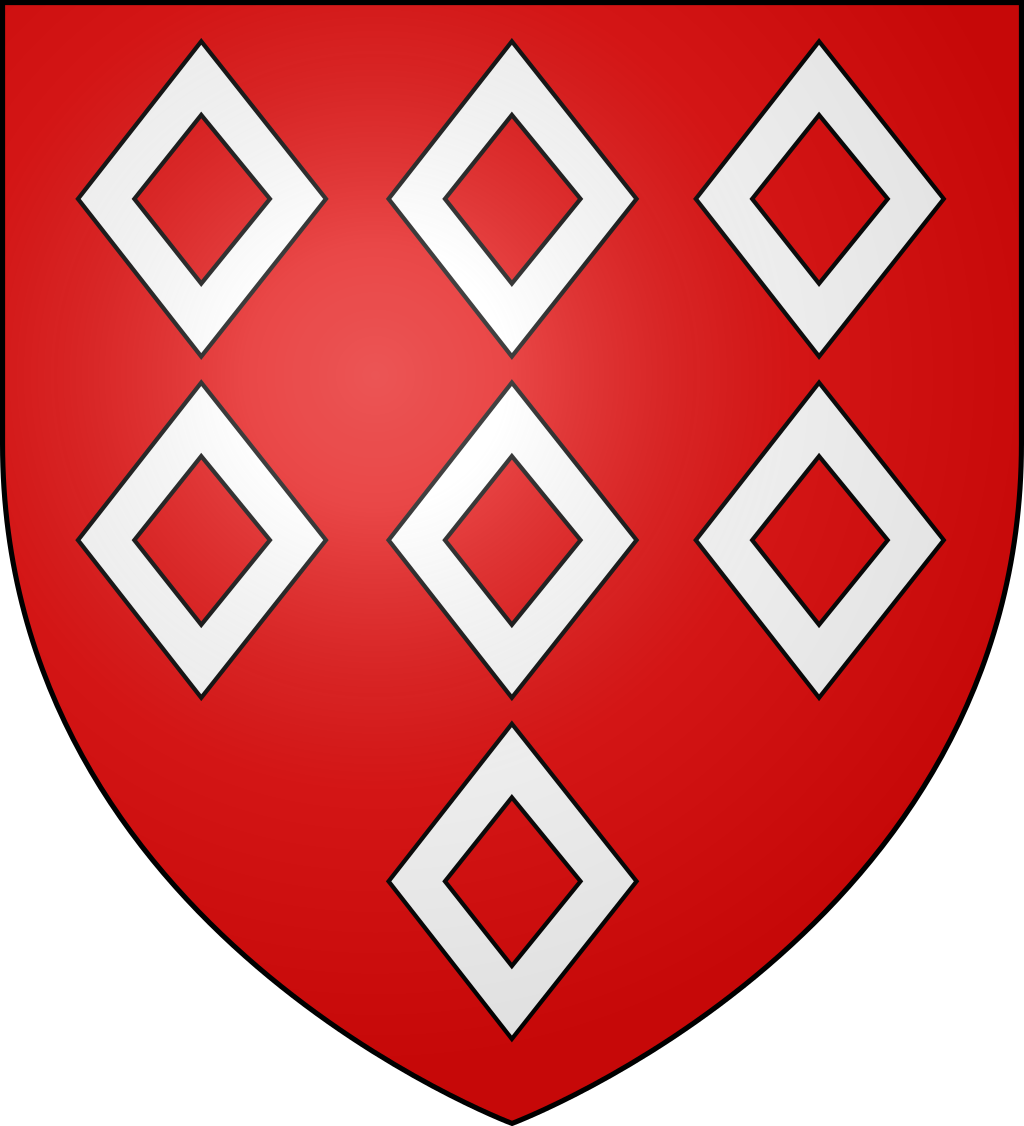

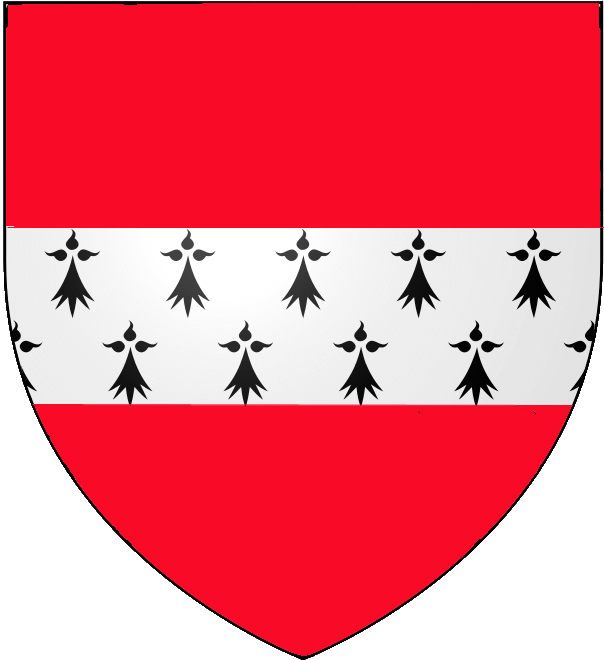

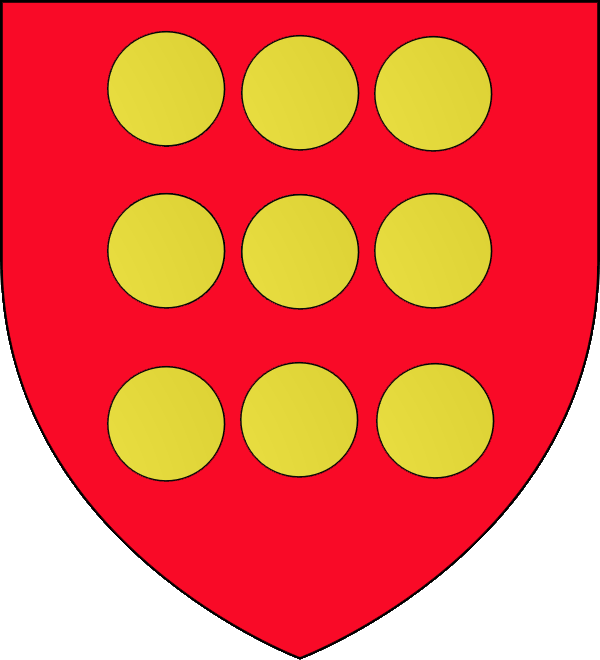

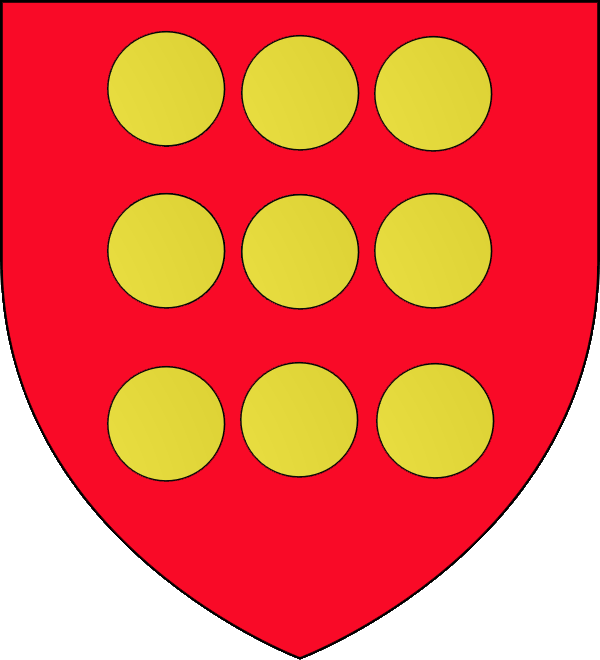

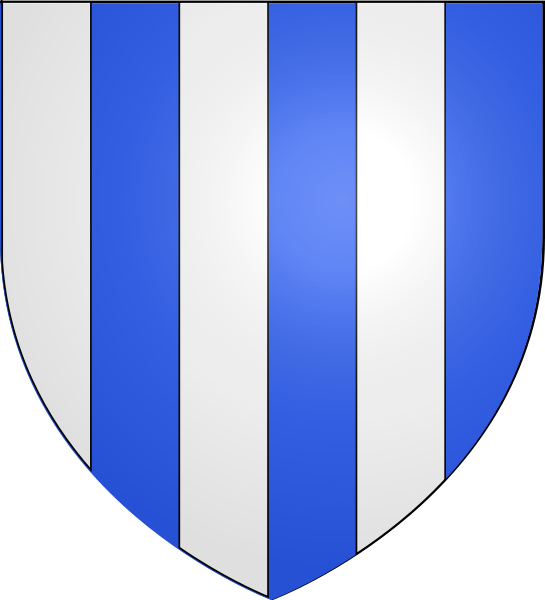

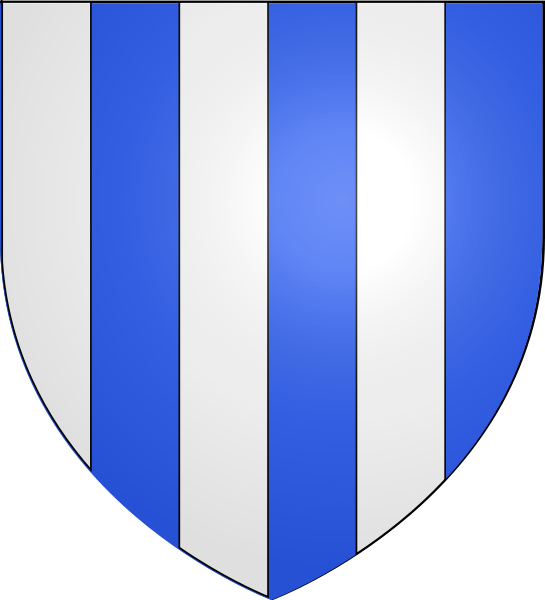

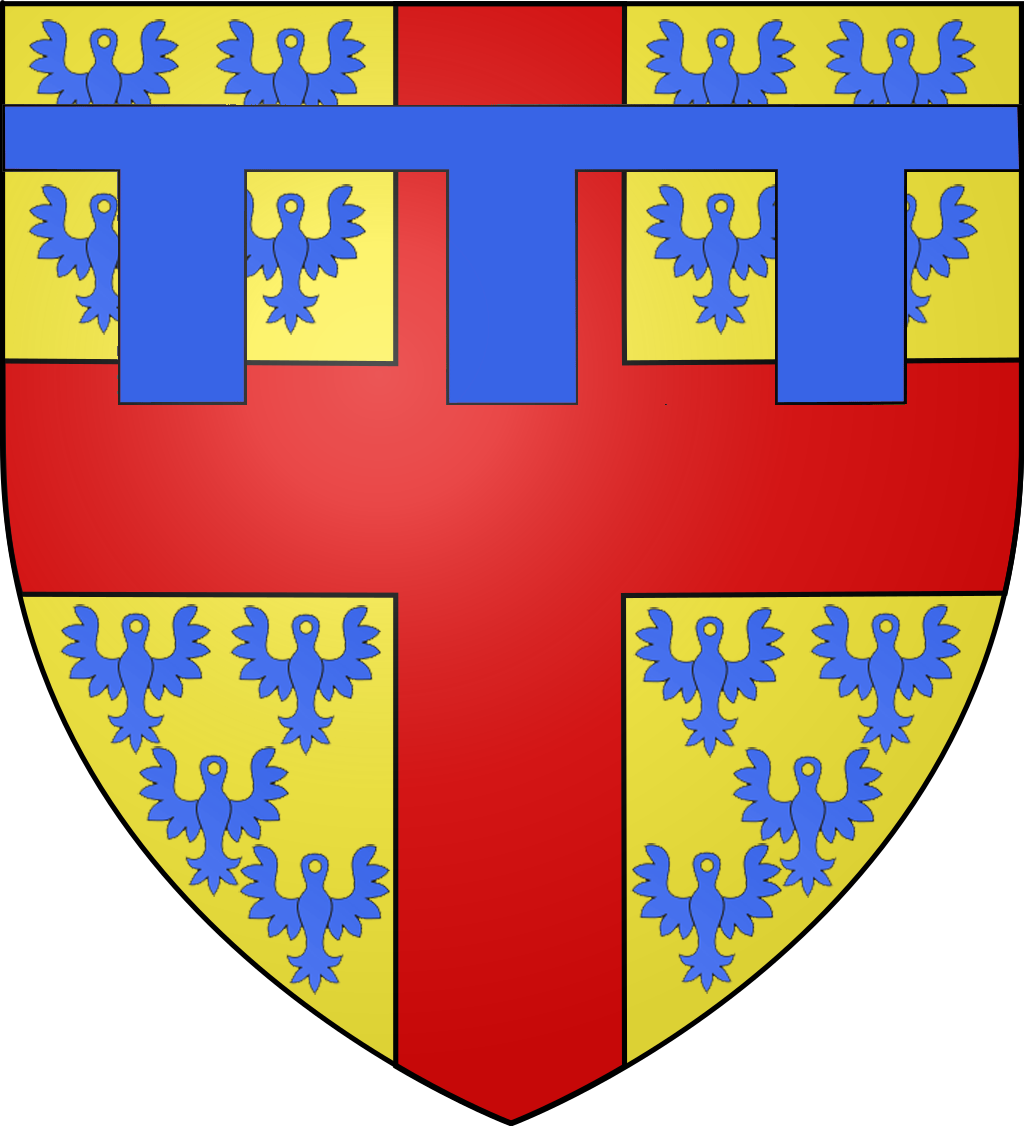

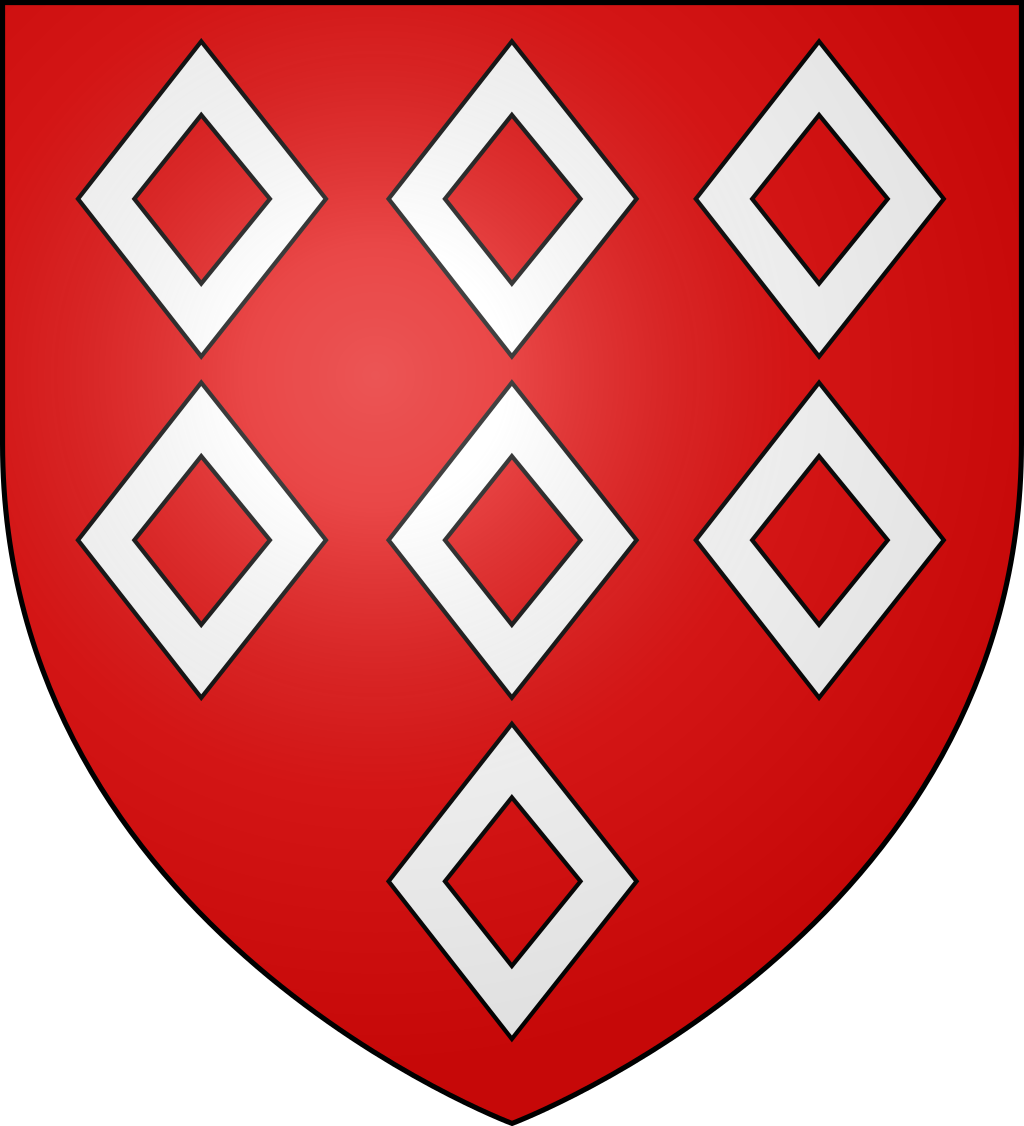

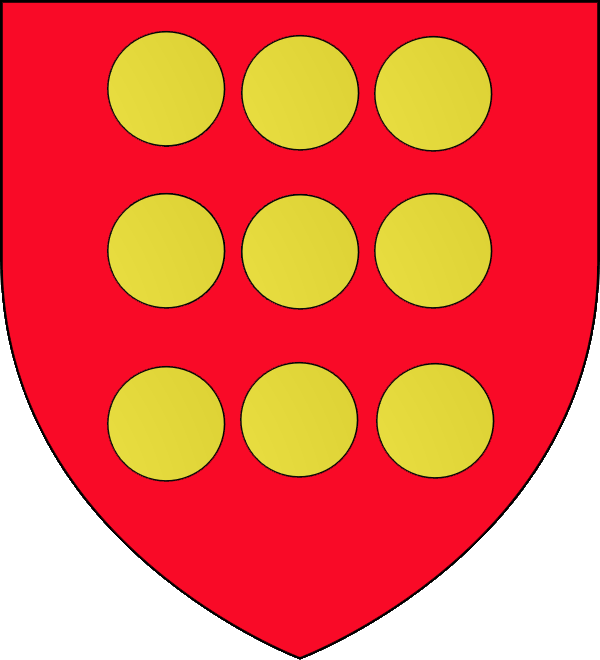

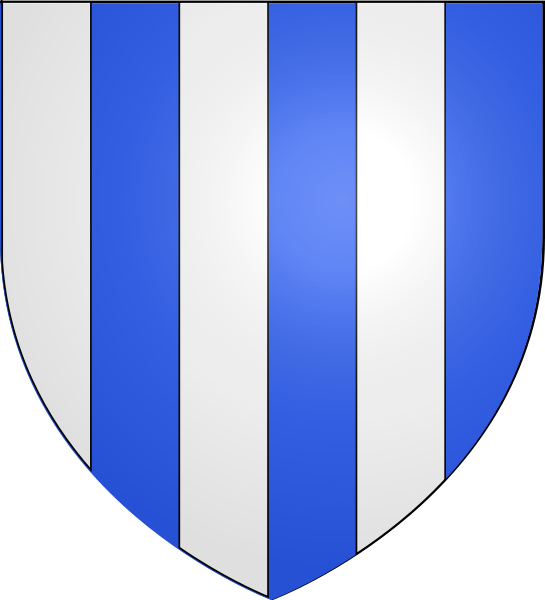

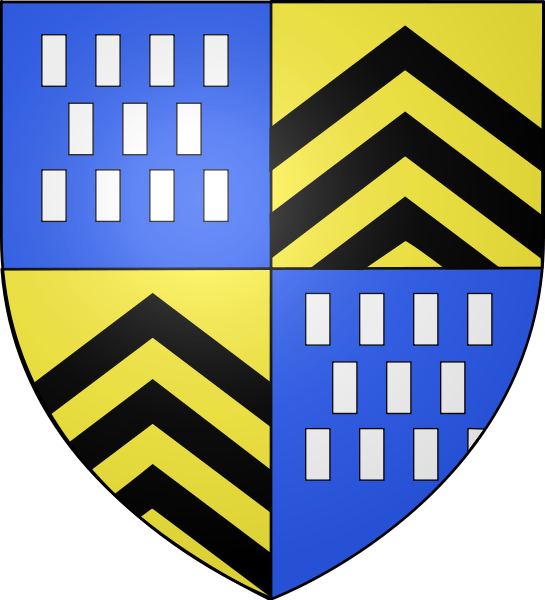

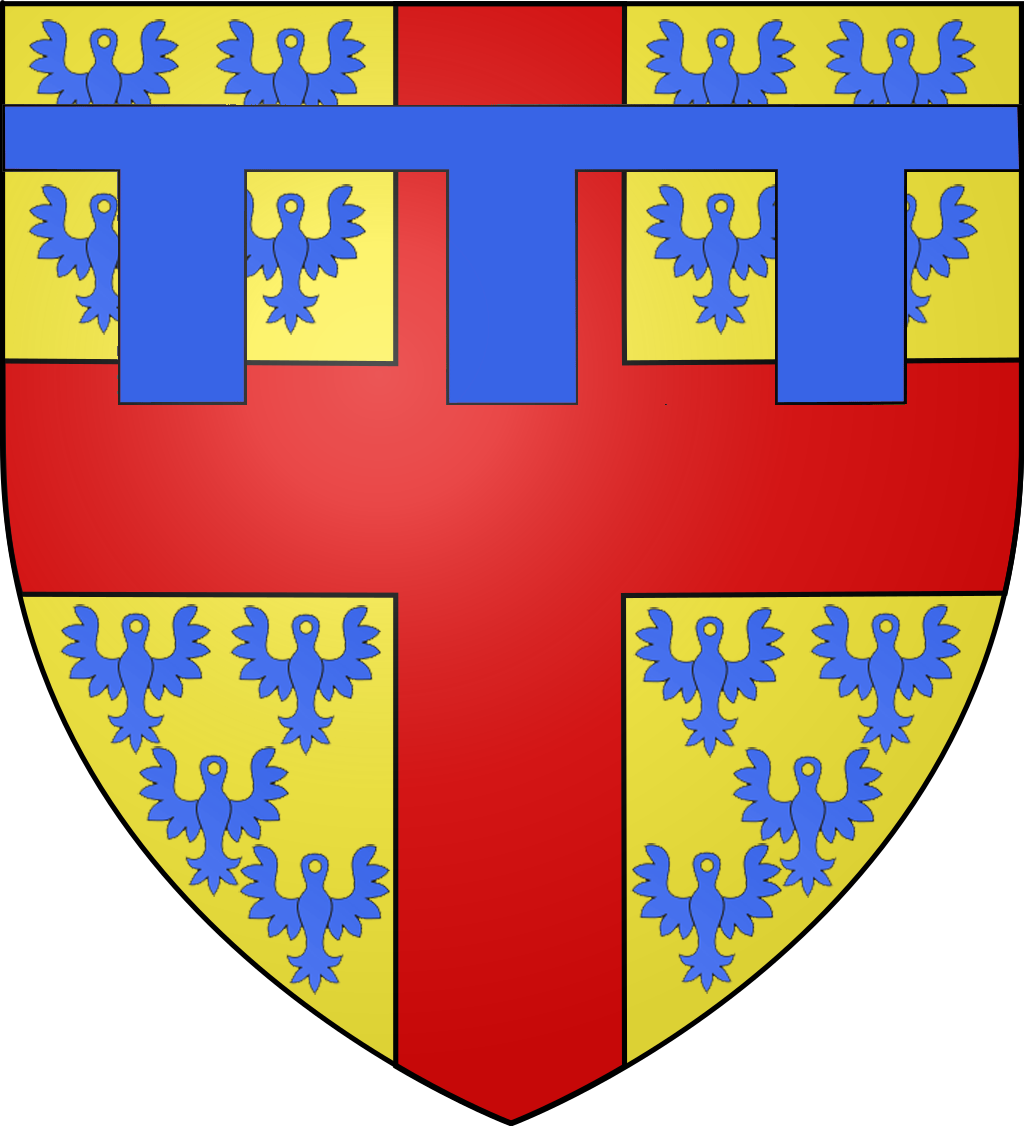

Maison de La Chapelle-Molac

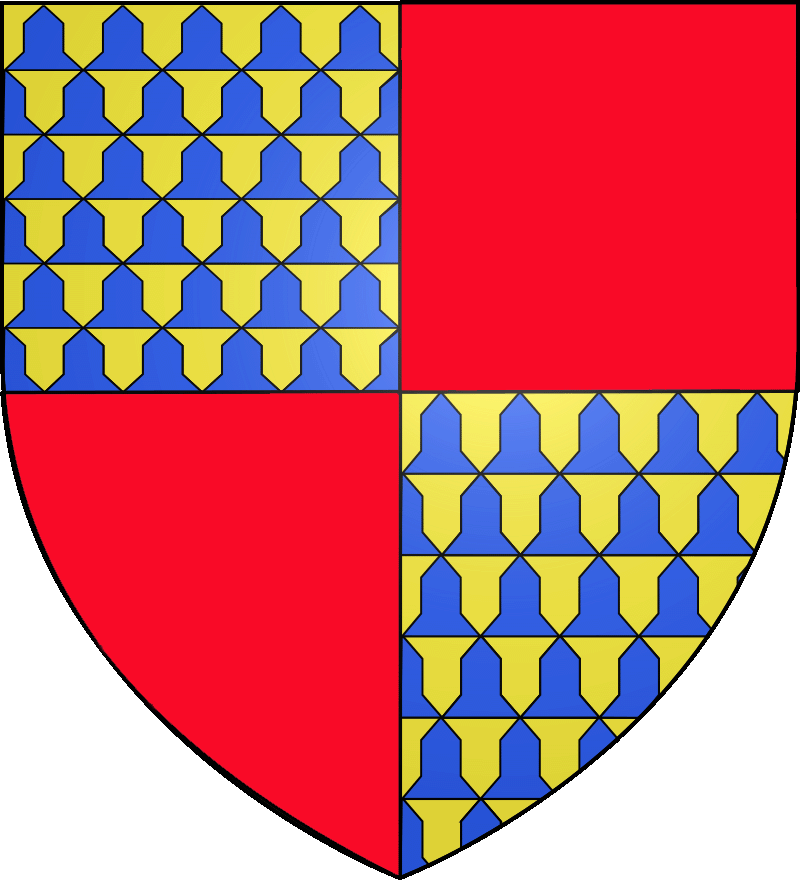

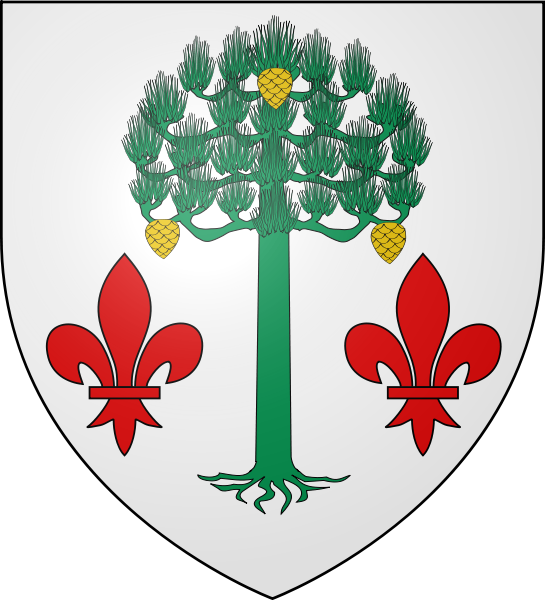

Armes des La Chapelle

- Olivier, baron de La Chapelle, fut marié vers 1375 avec Catherine, fille de Jean Malor, seigneur de Marsain et de Jeanne, dame des

Brieux, d'où Guyon, qui suit.

- Guyon (?-1426), chevalier, baron de La Chapelle, seigneur de Molac (1419), de Pestivien (1419),

de Sérent, aussi nommé Guyon de Molac comme on le voit dans un état de la maison du duc, comme maître de la vénerie et de la fauconnerie

Chambellan du duc de Bretagne (1425), capitaine de 30 hommes d'armes, capitaine de Suscinio, gouverneur de Pierre, fils du duc de Bretagne, sénéchal féodé de Rohan

(par héritage), tué le 11 mars 1426 à la bataille de Saint-James

de Beuvron(Manche).

Il reçut la succession des biens de la maison de Molac comme héritier de Jeanne, épouse du maréchal de Rieux, morte en 1619 sans enfants.

Il fut marié à Béatrice de Penhoët, fille de l'amiral de Bretagne (1401), chambellan du duc de Bretagne et capitaine de Morlaix, et de Jeanne du Perrier, sa seconde femme, d'où :

- Mabille, dame de Molac et de Pestivien, mariée en 1434 à Olivier Phélippes, seigneur de Kerauffret et de Kerschouarc'h ;

- Jean, qui suit ;

- Jeanne, mariée en 1434 à Jean Eder, seigneur de La Haye ;

- Pierre, archidiacre de Dinan, mort en 1463.

- Jean (?-1456), chevalier, baron de La Chapelle et de Molac, seigneur de Botblay et de Rohic, seigneur de Quintin en Elven,

de Quintin en Malestroit et de Faugaret, sénéchal féodé de Rohan. Il accompagna le comte de Richemont à Angers en 1424 et mourut le 26 octobre 1426. Il rendit le 2 décembre 1432 au vicomte de Rohan un aveu très intéressant car on y voit quels étaient les droits et devoirs des sénéchaux.

Il fut marié à Marguerite, dame de Faugaret, fille de Jean Raguenel, seigneur de Malestroit et autres lieux, vicomte de la Bellière, lieutenant général en toute la Bretagne pour le duc Jean VI, et de Jeanne

Jeanne de Châteaugiron-Malestroit, dame héritière de Malestroit, (par cette alliance, les Raguenels prirent le nom et les armes de Malestroit) d'où :

- Jean, marié à Anne Gaudin en 1463, mort en 1478 sans enfants ;

- Jeannne, mariée à Jean de Maure, chambellan du duc de Bretagne ;

- Allain, qui suit.

- Allain (?-1506), vicomte de Bignan, seigneur de La Chapelle, de Molac, de Sérent, de Pestivien et de Trébimoël, seigneur de Botblay et

de Rohic (entre 1496 et 1499), sénéchal féodé de Rohan (à la mort de son frère), chambellan du duc François II et l'un des lieutenants généraux dans son armée, sous le maréchal

de Rieux. Il fut un des signataires de la capitulation d'Auray en 1487. Il put, après maintes contestations et procédures racheter

les terres patrimoniales du Rohic et de Botblay que son frère Jean avait vendues (1496-1499)

En 1478 eut lieu une enquête faite pour le vicomte de Rohan. On y apprend des détails intéressants sur les charges des Molac, tels que Le sire de Molac qui est un des quatre Bacheliers principaux de Bretagne servant au port du Paesle (pelle ou poêle) du duc à sa première et dernière entrée, est sénéchal et sergent féodé de la dite vicomté de Rohan et est tenu comparaitre en personneà chacun des plaids

généraux de la juiriction de Pontivy, Corlay et Loudeac, à Noyal quand les dits plais y tiennent, ou bailler et présenter lieutenant idoine et suffisant pour lui asservir

à faire l'expédition des dits plaids en l'absence de l'alloué commis par le dit vicomte et non autrement. Outre dépose ce témoinque le dit sire de Molac est maître d'hôtel féodé

du dit vicomte, et tenu de comparaitre à servir le dit vicomte es quatre fêtes principale de l'an en la maison dudit vicomte l'a part qu'il sera et tiendra sa maison en ladite

vicomté (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. Tome 2).

Son devoir à la nouvelle entrée de la vicomtesse de Rohan : Le sire de Molac doit, et comme l'ont fait ses prédécesseurs, être à pied, houssé, épronné, l'épé au côté, nue tête, tenir la haquenée (petit cheval), ou palefroi (cheval de parade) sur lequel ladite

vicomtesse fera à la dite entrée, et par la rue, le dit sire de Molac la conduire jusqu'au lieu où elle voudra descendre, à son logis es dite villes.

Les revenus des terres qu'ils possèdent en la vicomté s'élevaient à 1200 livres de rente.

Le 4 février 1476, poussé par des besoins d'argent, il taillait dans son beau domaine de la vicomté de Bignan, qu'il n'habitait pas, un démembrement considérable. L'acquéreur, Nicolas de Kermeno, lui versa 258 livres.

Il fut marié deux fois. En premières noces à Béatrix de Chevery et en secondes noces à Louise de Malestroit.

Du second mariage sortirent :

- Guion se mit après son père en posséssion de la sénéchallie comme des terres de Molac, de Coetniel et de Brignan, mais il n'en profita pas longtemps, étant mort en 1510 sans avoir

été marié.

- Isabeau, ou plutôt son mari Jean de Rohan, seigneur de Landal, grand-maître de Bretagne, recueillit la succession après la mort de Guion. Le couple n'eut pas d'enfants.

- Jeanne, qui suit.

- Jeanne était fille d'honneur de la duchesse Anne, reine de France, lorsqu'elle épousa Jean de Rosmadec le 19 février 1505 dans la chapelle du château de Blois,

en présence du roi Louis XII et de la reine. Sire de Rosmadec, de Ty-Varlen, de Pont-Croix, de Lesperues, de Pratheir de Glomel, etc.,

capitaine des gentilhommes du Ban et Arrière-Ban, et de la côte de Basse Bretagne (1513, il mourut en 1515 ayant auparavant fait son testament en son château de Ty-Varlen

le 22 septembre. Il fut inhumé en l'église Notre-Dame de Pont-Croix.

Quatre ans plus tard (1719), sa sœur Ysabeau mourut sans descendance et toutes les successions des maisons de Molac, La Chapelle et autres, lui échurent.

Quelques années plus tard, elle épousa en secondes noces Raoul du Juch, seigneur de Pratanros, dont elle eut une fille, Claude.

De son mariage avec Jean de Rosmadec, elle avait eu pour enfants :

- Allain, qui suit ;

- Jean, mort au berceau ;

- Jean, qui a fait la branche ds seigneurs du Plessis en épousant Louise de Rosmadec, dame du Plessis ; ;

- Françoise, morte jeune ;

- Andelyse, morte à quelques mois, le 6 août 1511 ;

- Louise, née en 1514, mariée au seigneur de Plorec, d'où une fille ;

- Jeanne mourut célibataire à 80 ans.

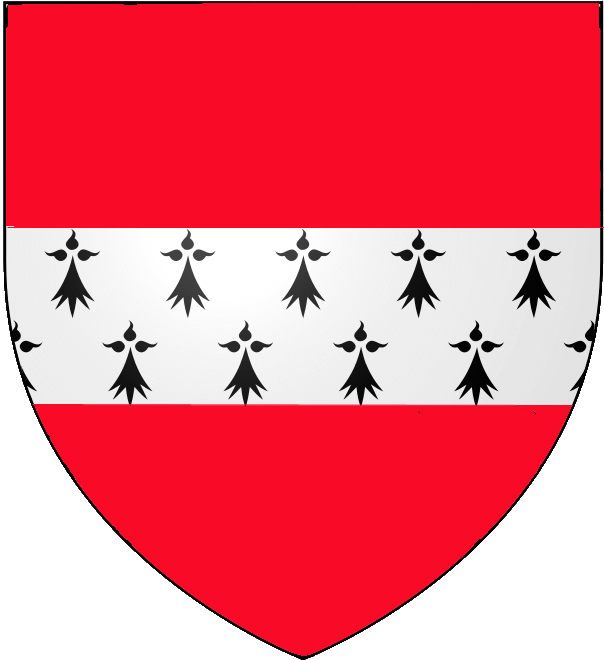

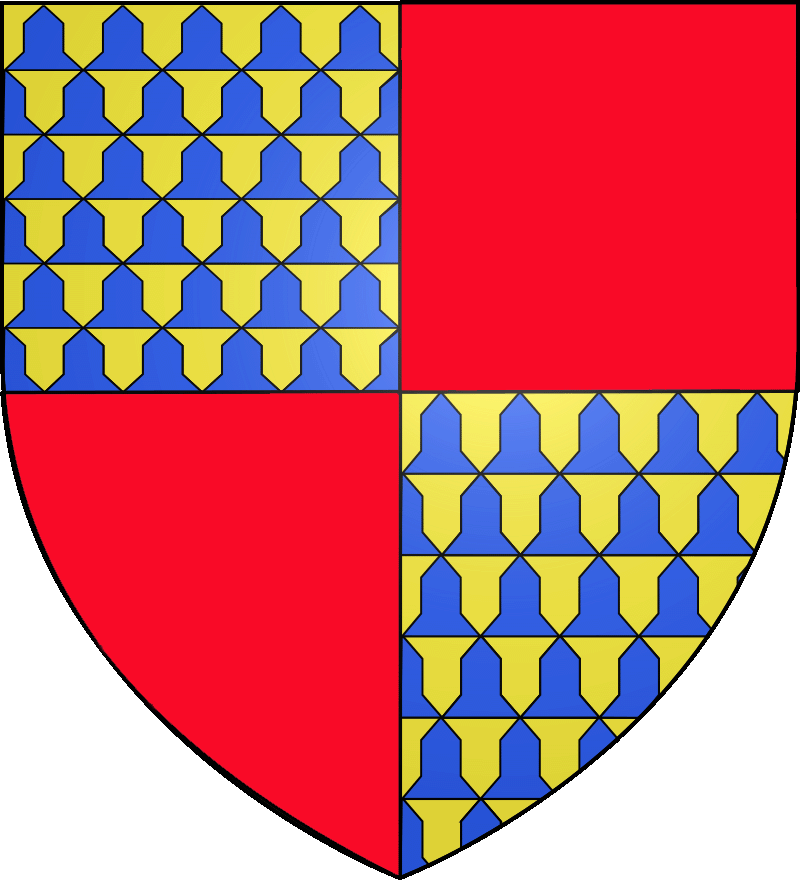

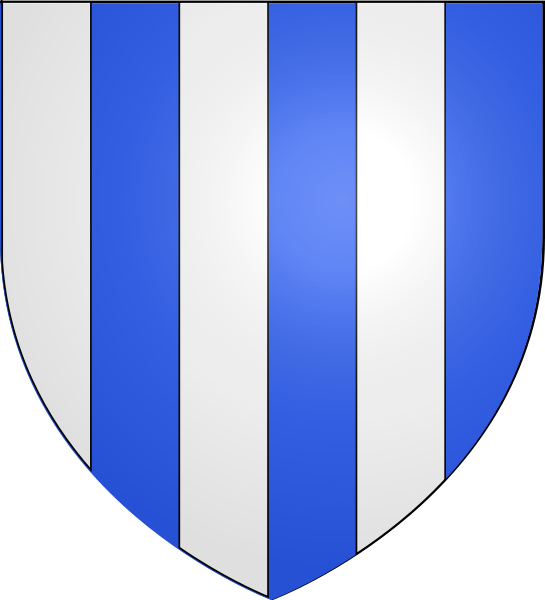

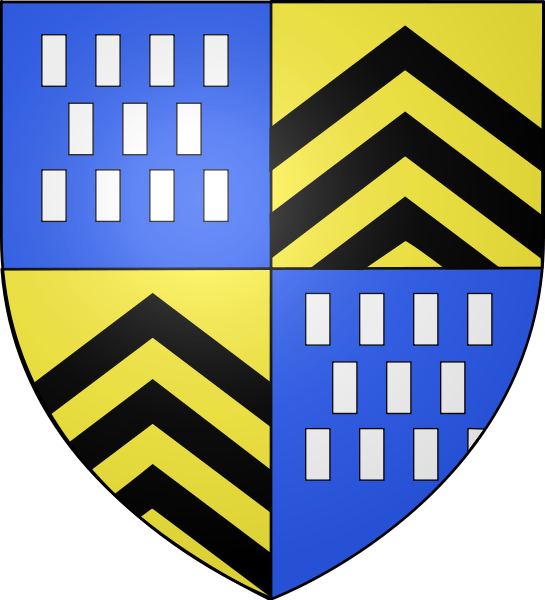

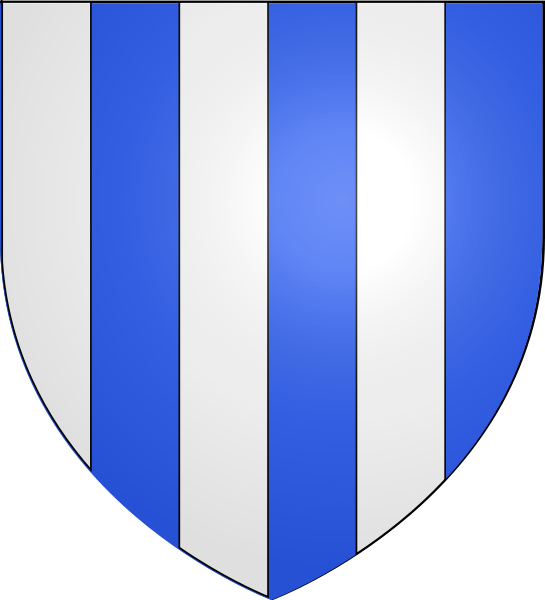

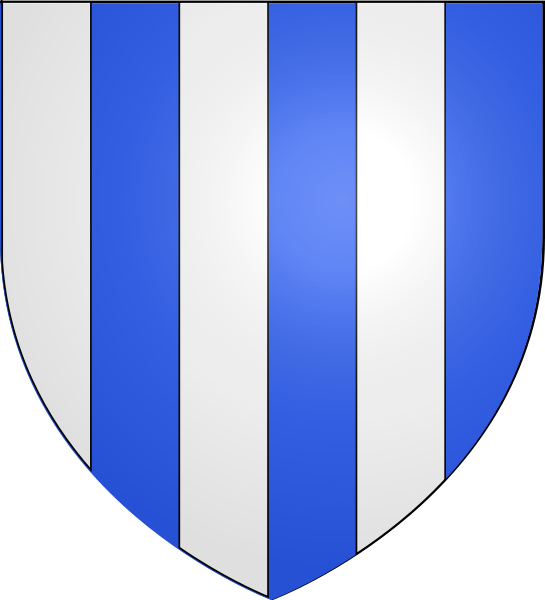

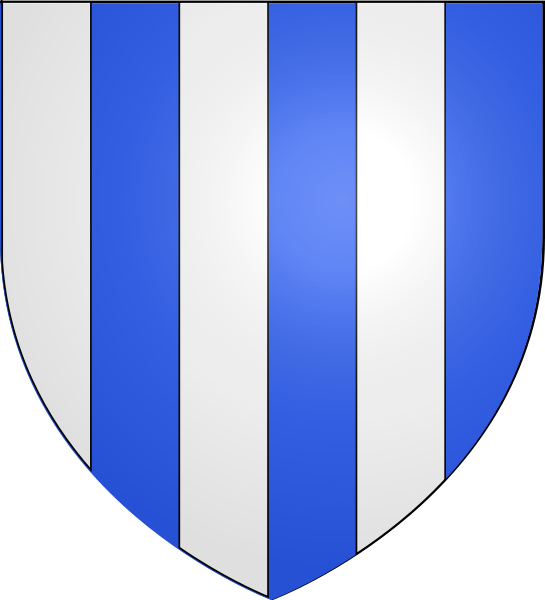

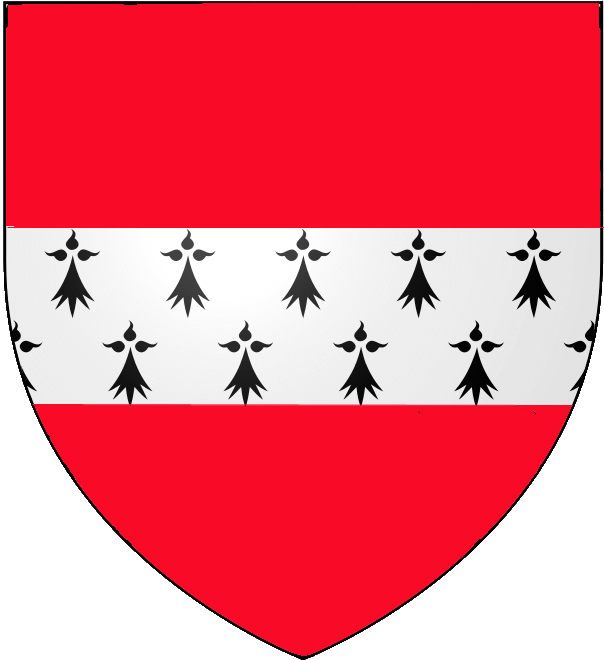

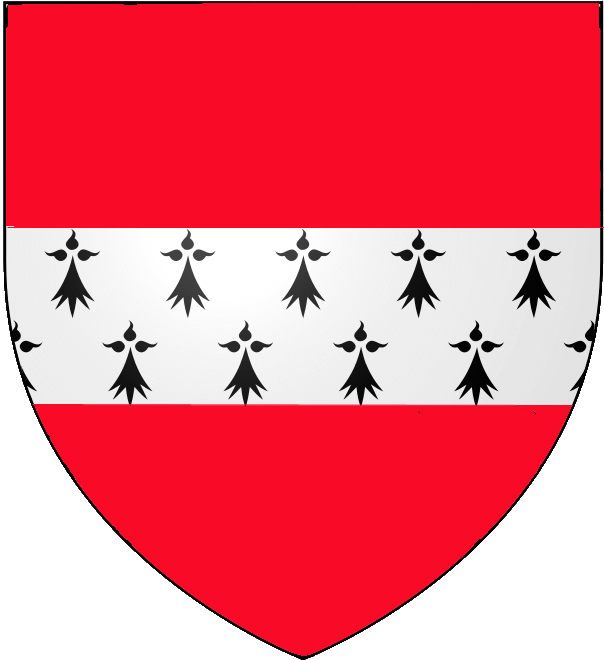

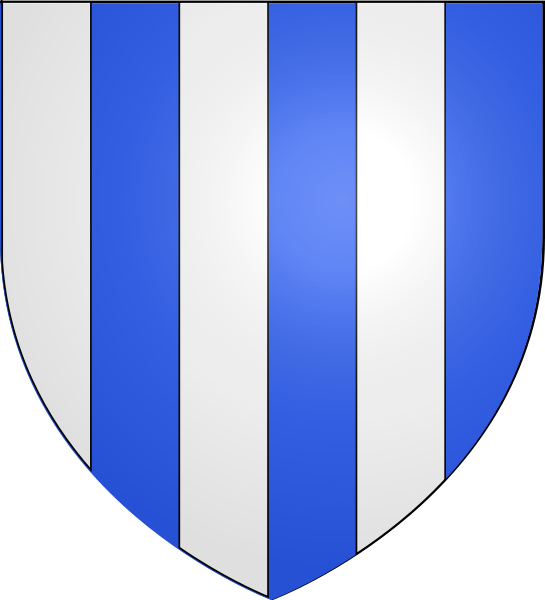

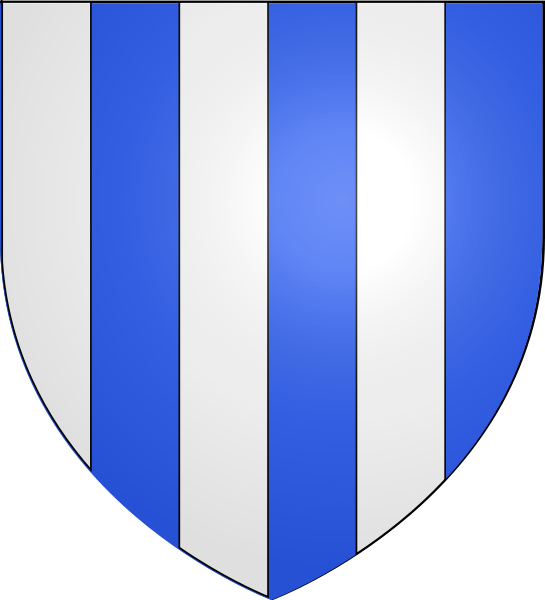

Maison de Rosmadec

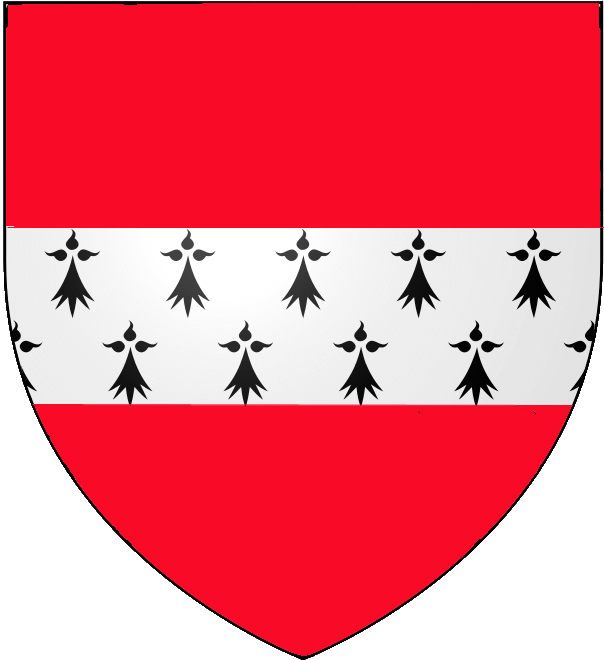

Armes des Rosmadec

Un écu pallé d'argent et d'azur de six pièces

avec pour timbre un heaume d'argent grillé et lizeré d'or avec les lambrequins et hachements d'argent et d'azur

et pour cimier un cygne au naturel naissant du bourrelet du timbre, lequel est aussi d'argent et d'azur

la devise : en bon espoir.

- Allain (1509-1560), sire de Rosmadec, de Ty-Varlen, de La Chapelle, de Pont-Croix, baron de Molac, de La Chapelle et de Serent

vicomte de Bignan, chevalier de Saint-Michel (1568), sénéchal de Rohan, capitaine d'une compagnie de gens d'armes de la noblesse, maréchal de camps aux armées du roi en Bretagne (1543).

Né le 18 août 1509. Il épousa en 1528 Jeanne, fille aînée de Tanguy du Chastel et Marie, dame du Juch, du Mur, etc.

Il mourut le 30 janvier 1560 et fut déposé dans le tombeau des seigneurs de Molac en la chapelle de Notre-Dame de L'Hermain en la paroisse de Molac.

Il eut pour enfants :

- Tanguy, qui suit ;

- Marc, seigneur de Pont-Croix, chevalier de Saint-Michel, gouverneur de Dinan, marié deux fois et ne laissant qu'une fille ;

- Claude, seigneur de La Chapelle, chevalier de Saint-Michel ;

- Allain, vicomte de Trebimel, vice-amiral de Bretagne, mort en 1572 ;

- Louise, mariée à Nicolas de Ty-Varlen, chevalier de Saint-Michel ;

- Marie, fut mariée deux fois et mourut sans avoir eu d'enfants

- Jeanne eut aussi deux maris et laissa une fille unique, Jeanne de la Pommeraye, mariée à François de Birague.

- Tanguy (?-1574), sire de Rosmadec, baron de Molac, de Ty-Varlen, de La Chapelle, de Pont-Croix et de Serent, vicomte de Bignan,

chevalier de Saint-Michel (1568), sénéchal de Rohan, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du roi et lieutenant pour sa majesté en Bretagne.

Il épousa en premières noces Marie de Bouteuille, fille aînée héritière du vicomte de Coetquenan, qui mourut le 7 septembre 1558 sans avoir eu d'enfant. Il épousa en secondes noces le 28 mai 1561 Marguerite de Beaumanoir, fille aînée du comte du Besso, échanson du roi, dont il eut un fils unique, qui suit.

Il mourut le 17 juin 1574 à Rennes où il était venu se faire recevoir à la lieutenance générale par le parlement de Bretagne.

Il fut inhumé au tombeau des seigneurs de Molac en la chapelle de Notre-Dame de L'Hermain en la paroisse de Molac.

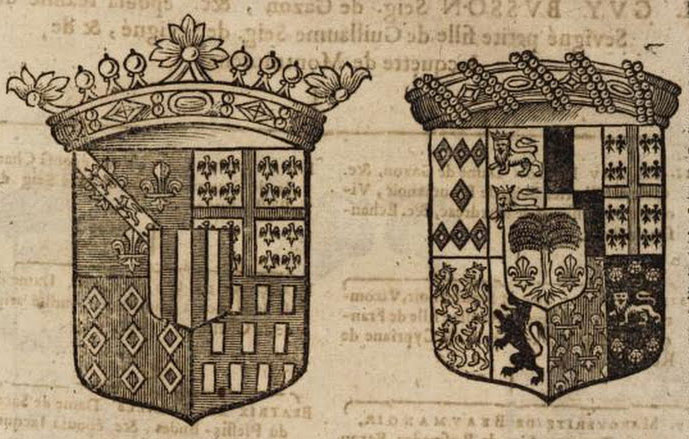

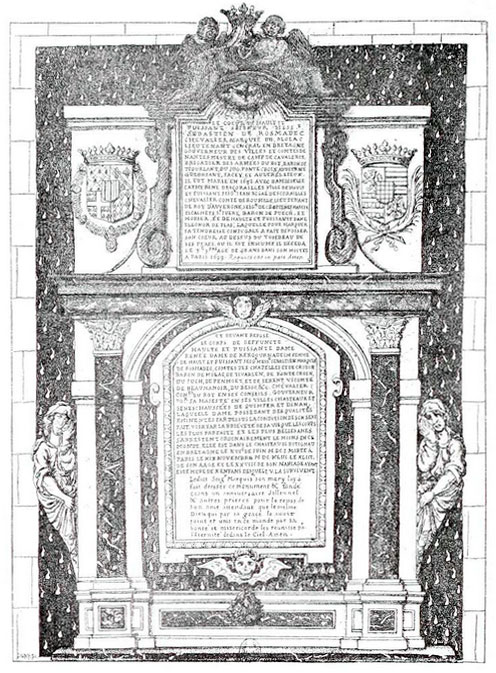

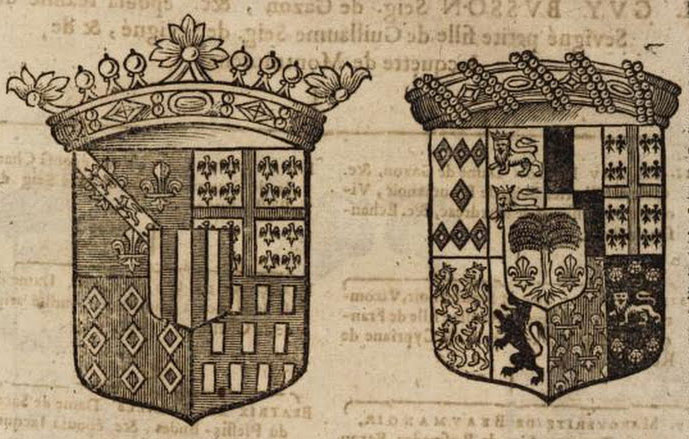

Grandes armoiries, relevées sur sa tombe

- Sébastien I (1567-1613), marquis de Rosmadec, baron de Molac, de Ty-Varlen, de Roestrenen, de la Hunaudaye, de Montafilan, de Penhoët, de Serent, du Mesnil-Garnier,

vicomte de Trebrimel et de Pléhérel, comte des Chapelles, seigneur de plusieurs autres lieux, chevalier de Saint-Michel, gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent hommes d'armes (1589)colonel général de

l'infanterie royale en Bretagne (1590), gouverneur des villes et château de Dinan,

nommé à l'ordre du Saint-Esprit et désigné Maréchal de France (mort avant d'être reçu). Connu sous le nom "baron de Molac".

Il épousa en 1588 Françoise de Montmorency, fille aînée et héritière de François de Montmorency, dit baron de Hallot. Elle mourut en janvier 1599 au château de Dinan et Sébastien épousa en secondes noces en 1600 Jeanne de La Motte,

fille aînée et héritière de Joseph de La Motte.

Du premier lit :

- Sébastien, qui suit ;

- François, comte des Chapelles, mort en 1627 ;

- Magdeleine(1593-1642), religieuse a couvent des Ursulines fondé par son frère à Quimper-Corentin ;

- Marguerite, mariée en 1622 au baron de Montaigu.

Du second lit :

- Tanguy, baron de La Hunaudaye, gouverneur de Dinan, mort célibataire à Rennes le 12 septembre 1640 ;

- Toussaints, baron de Montafilan, mort célibataire en août 1636 ;

- Denise, morte au berceau ;

- Catherine, mariée à Guy de Rieux, comte de Châteauneuf, vicomte de Donges.

Sébastien est mort à Rennes le 14 septembre 1613 dans sa 47e année. Il eut des obsèques grandioses. Il fut inhumé à Pont-Croix et son coeur fut porté en l'église des frères mineurs de Dinan, où reposent ceux de ses deux épouses.

Il avait été créé marquis de Ty-Varlen et comte des Chapelles par lettres patentes de novembre 1576. En 1608 de nouvelle lettres mirent le marquisat sous le nom de Rosmadec.

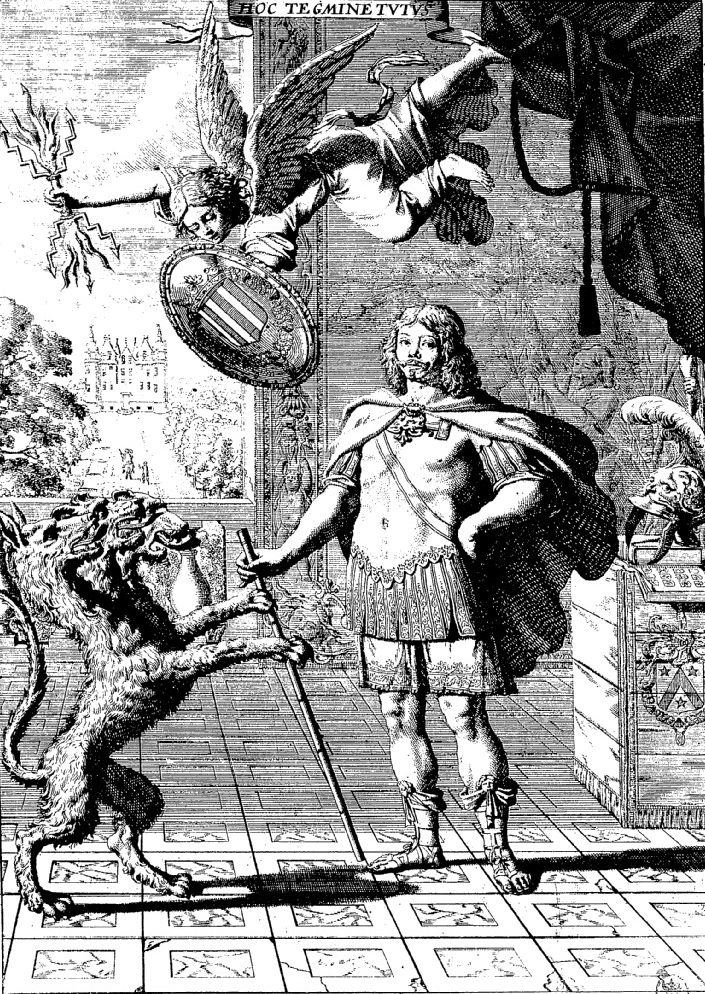

Grandes armoiries de Sébastien I

Gravure tirée du livre de Marc de Vulson de la Colombière

"La science héroïque, traitant de la noblesse, etc."

- Sébastien II (1590-1652), marquis de Rosmadec puis de Molac, comte des Chapelles et de Crozon, baron de Molac, de Ty-Varlen, de Pont-Croix,

de Penhoët,

du Juch et de Serent, vicomte de Beaumanoir, du Besso, etc., chevalier, dernier sénéchal féodé de Rohan, conseiller du roi en ses conseils, et gouverneur pour Sa Majesté des

villes, châteaux et sénéchaussées

de Quimper-Corentin (1634) et Dinan (1643). Mineur à la mort de son père, il fut mis sous tutelle de son ayeule de Beaumanoir, laquelle l'envoya à la cour où il parut sous le

nom de marquis de Molac.

Une lettre du R.P. Albert le Grand lui était adressée en 1636 : A monsieur le marquis de Rosmadec, à sa maison, au Tre-Coat (Trégouet, en Molac, chef lieu de la baronnie de Molac).

Il avait en effet un grand goût pour les études historiques et il fit éditer en 1638 par d'Hozier l'Histoire de la Bretagne sur un manuscrit de sa bibliothèque.

En 1627 il fit démolir la chapelle du manoir de Molac, qui tombait en ruine, et en fit reconstruire une sur un nouveau modèle. En 1631 il était dit demeurer en son château de Molac,

au duché de Vannes.

Il avait reçu le gouvernement de la ville de Quimper Corentin vacant par le décès en 1634 du baron de Carné (Le 26e jour de novembre l'an 1634, haut et puissant seigneur

messire Sébastien marquis de Rosmadec, baron de Molac, comte de la Chapelle, etc. chevalier de l'ordre du roi, fit son entrée solemnelle à Kemper-Corentin en qualité de gouverneur

d'icelle, assisté de deux cents gentilhommes du pays, etc.) et celui de la ville et du château de Dinan, vaquant par la mort de Monsieur de la Hunaudaye en 1643. Il présida aux Etats de Rennes en en 1593 et 1600.

Il ajouta aux seigneuries de son père celle de Crozon et fut le premier à porter le titre de comte de Crozon.

Il vendit pour 30.000 livres, le 8 mai 1641, à Marguerite de Rohan, héritière du dernier duc, tous les droits de la sénéchallie avec tout ce qui restait du Domaine, dont la plus grande partie avait été vendue ou donnée en partage !

Louis XIII le nomma lieutenant-général. Chevalier de Saint-Michel, Louis XIV le nomma chevalier du Saint-Esprit en 1651 mais il mourut avant d'être reçu.

Revenu en Bretagne après son séjour à la cour, il avait épousé, le 1er mai 1616 (Mercure de France), Renée, dite de Kergournadec'h, fille aînée et héritière de François de

Kerc'hoënt, seigneur de Kergournadec'h, Troheon, l'Estang, etc, et de Jeanne, dame de Botigneau et autres lieux. Elle était née dans le château de Botigneau, en Bretagne,

le 16 juin 1601, et mourut à Paris le 19 de novembre 1643, dans sa 43e année de son âge ; elle est inhumée au Couvent des Augustins Déchaussés et Réformés de la Place

des Victoires à Paris. En 1630 Sébastien avait fait reconstruire le château de Kergournadec'h qui comportait en 1644 quatre grosses tours.

Leurs enfants furent :

- Sébastien III, qui suit ;

- Marie-Renée, mariée le 20 février 1655 à Saint-James (Manche) avec le marquis de la Paluelle, et en secondes noces à Lanhelin (Ille et Vilaine), acte transcrit à Evran, le 31 octobre 1685 avec Malo Nicolas, marquis de Champsgeraux, décédée à Rennes (Saint-Etienne) le 8 février 1726 ;

- Françoise (1632-1639), née à Paris, morte à Quimper ;

- Marie-Anne, née à Quimper en 1634, mariée à René Le Sénéchal, comte de Carcado ;

- Barthélemy René, comte des Chapelles, né à Paris en 1635, chevalier de Malte (1663), de Saint-Lazare (1670), son frère lui donna la terre de Bodigneau en 1662 ; sans alliance ;

- Louis Corentin (1636-1644), né à Quimper en novembre 1636 ;

Grandes armoiries de Sébastien II

Gravure tirée du livre de d'Hozier

"Histoire de Bretagne ...le tout tiré de la bibliothèque de Mgr le marquis de Molac" (1638)

Sébastien II de Rosmadec et le château de Kergournadec'h construit par lui à l'emplacement du château féodal

Gravures tirées du livre de Marc de Vulson de la Colombière

"La science héroïque, traitant de la noblesse, etc."

- Sébastien III (1629-1693), marquis de Rosmadec, comte des Chapelles et de Crozon, baron de Molac, de Ty-Varlen, de Pont-Croix, de Penhoët,

du Juch et de Serent, vicomte de Beaumanoir, du Besso, etc., chevalier, lieutenant général au gouvernement de Bretagne, gouverneur de Nantes.

Il s'était conduit avec distinction dans plusieurs guerres, lorsque Louis XIV l'appela au gouvernement de Nantes :

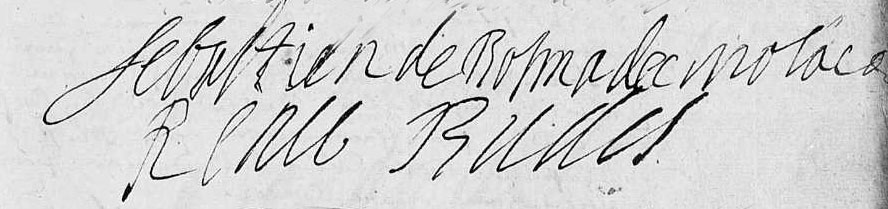

"Sébastien de Rosmadec,

marquis de Molac", reçut les lettres patentes données à Paris le 18 décembre 1666, par lesquelles le roi le nommait « son lieutenant général au gouvernement de Bretagne, en l'estendue de la ville , chasteau, comté et évesché de Nantes, duquel le sieur duc Mazarini estoit

cy devant pourveu ». Cela lui coûta fort cher et il dut constituer au duc une rente de plus de 20.000 livres par an (que son fils refusa plus tard de payer) : le duc de Mazarin se démit de son gouvernement de la ville de Nantes en faveur du sieur de Molac, lequel lui constitua 2000 livres de rentes, sous l'obligation solidaire de la dame

Renée de Budes, marquise de Sacey. Il prêta serment à l'audience du parlement de Bretagne le 1er avril 1667.

Il tomba en disgrâce temporaire (mai à octobre 1675) auprès du roi, avec interdiction de paraître en cour (lettre patente du 9 mai) pour n'avoir pas étouffé dans

le sang l'émeute de Nantes lors de la révolte dite de papier timbré. Par un mélange de fermeté et de modération il avait réussi à calmer les esprits sans effusion de sang.

Il avait notamment, le 3 mai, échangé une émeutière retenue au château contre l'évêque, M. de la Baume,

que la populace tenait enfermé dans la chapelle Saint-Yves. Sa louable conduite fut taxée de faiblesse et il fut remplacé par M. de Lavardin !

Il eut à nouveau à faire tête à l'émeute lorsque la ville de Nantes essaya de se soustraire à son ordre de mobiliser la milice bourgeoise contre les Hollandais

débarqués à Belle-Ile. Sébastien, qui ne voulait pas encourir une seconde disgrâce, tint bon et sut depuis faire respecter son autorité.

Il se rendait au moins une fois l'an pour un séjour en son châteai de l'Etang. Selon Mme de Sévigné, il n'avait guère d'autres qualités que sa grande richesse. Chevalier de Saint-Michel, il

vint à la cour en 1688 pour solliciter le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit.

Messire Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac, lieutenant-général de Bretagne, gouverneur de Nantes, mourut ici le 6e de ce mois, âgé de 64 ans (Gazette 1693).

Le marquis de Molac le père est mort ; il était lieutenant général du pays Nantais et gouverneur de Nantes ; son fils avait la survivance de ses charges ; on la lui donna en faveur de

son mariage avec une sœur de la duchesse de Fontanges (Dangeau 11 octobre 1693.

Il avait épousé Renée Budes, originaire de Normandie, nièce du maréchal de Guébriant, laquelle hérita en 1678 de son frère Charles, des domaines

de Sacey (baronnie en Normandie), Le Plessis-Budes (Côtes d'Armor), le Hirel, le Guébriant et divers autres terres.

Par une clause du contrat de mariage,

le second fils qui naîtrait de cet heureux mariage prendrait le nom et les armes des Budes et la qualité de comte de Guébriant, qu'il aurait aurait franchement outre son partage.

L'abbé Soismier, dans son Histoire de Sacey, la décrit ainsi :

Sans être belle, elle avait le plus grand air. Il y avait dans sa personne un assemblage de mauvaises qualités et de quelques bonnes. Elle était emportée jusqu'à la fureur, d'une hauteur infinie, puis retombait dans des bassesses qu'elle tenait apparemment de sa mère avare et prodigue.

Il raconte qu'en échange de l'aide des Courvandon pour la succession de son père, Renée s'était mariée au comte de ce nom, avec dispense de l'archevêque de Paris pour la publication des bans.

La maréchale de Guébriant, au courant de l'affaire, obtint de la reine un carosse du roi, avec un exempt des gardes et des lettres de cachet pour aller chercher sa nièce et la ramener à Paris.

Elle voulut la marier au comte de Moret, mais Renée n'en voulut point, et elle reçut à bras ouvert la proposition de M. de Molac,

, lui même issu des Budes en plusieurs manières. On conclut le mariage le 11 septembre 1655, en l'église Saint-Paul, sans que Courvandon y mit d'opposition. Cependant, comme elle craignait qu'on ne troublat ses épousailles, elle dépensa

des sommes énormes pour faire disparaître les traces de son premier mariage, et comme elle gouvernait son mari, elle lui fit vendre de très belles terres dont on n'a point su ce que devenait l'argent.

Le couple perdit pour plus de 100.000 écus d'effets dans l'incendie du château de Nantes. Renée perdit également des sommes énormes dans des procès pour n'avoir pas voulu s'arranger à temps.

De leurs enfants, on peut citer :

- Sébastien IV, qui suit ;

- Jean-Baptiste, comte de Guébriant, né au château de Molac (Trégouët) le 6 décembre 1663, baptisé à Molac le 14 février 1685, mourut avan son frère ;

- Anne Christine, née à Vannes où elle fut baptisée le 7 septembre 1656 (Saint-Pierre, alors Sainte Croix) ;

- Une fille ondoyée à Nantes Sainte-Radegonde le 10 novembre 1666.

Armoiries de Sébastien III de Rosmadec et de son épouse Renée Budes

Dessin tiré de l'"Histoire généalogique de la maison de Budes" de Le Laboureur

Jeton Rosmadec (avers) et Budes (revers)

Sur l'avers est écrit en latin : Grâce à ses appuis, il donnera l'éternité à Nantes

Jeton vendu par cgb.fr

- Sébastien IV (1658-1700), chevalier, marquis de Molac, baron de Ty-Varlen, de Pont-Croix,

du Juch, d'Audierne, de Guebriant, de Sacé et autres lieux, brigadier des armées du roi et mestre de camp de cavalerie au régiment du roi, gouverneur de Nantes à la suite de

son père. Lorsqu'il se mit en possession de sa charge, il refusa de payer les 20.000 livres par an au duc de Mazarin et que ses parents avaient acquittés jusque là. Ce duc saisit Sacey en dédommagemnt et il s'en suivit de longs procès

avec Mme de Molac mère, et l'affaire se termina par un arrêt du Grand conseil rendu le 28 mars 1703 en faveur de la dame de Molac (voir les détails dans le Dictionnaire des arrêts ..., tome quatrième, par Brillon).

On l'appelait dans sa famille M. le marquis de Rosmadec (Sourches). Il fut fait brigadier le 3 janvier 1696 (Dangeau)

Contrairement à ce qui est gravé sur la plaque de marbre noir dans le Couvent des Augustins Déchaussés et Réformés de la Place des Victoires (1699), c'est en 1700 qu'est mort Sébastien IV, à Paris, en son hôtel rue de l'Université, comme en atteste le registre de Saint-Sulpice et ces entrées du journal de Danjeau pour l'année 1700 :

2 novembre : M. le marquis de Molac est à la dernière extrémité à Paris ; on croit qu'il ne passera pas la nuit. Il est lieutenant général en Bretagne et gouverneur de la ville et du château de Nantes ; ses emplois lui valent 54,000 livres de rente. Il n'a point d'enfants.

et 3 novembre : M. le comte de Toulouse sut dès le matin la mort du marquis de Molac et demanda instamment le gouvernement de Nantes pour le marquis d'O.

Mme de Maintenon l'évoque aussi dans une lettre du 5 novembre 1700 au cardinal de Noailles : Vous savez aussi que M. de Molac est mort, et que sa succession est bien demandée.

Sa veuve devait porter son cœur à Nantes mais elle ne le fit pas et la ville de célébra pas sa sépulture.

Une sentence de séparation avait été prononcée entre les époux et Sébastien devait payer 12.000 livres par an pendant 10 ans (AD Loire inférieure).

Il avait épousé en 1681 Catherine Gasparde de Scoraille.

On disait alors en cour qu'il allait épouser une nièce de la duchesse de Vallière (Mme de Sévigné lettre du 26 avril 1680) mais il avait finalement épousé le 30 août 1681 cette

sœur de la duchesse de Fontanges, dernière favorite de Louis XIV, dont Mme de Molac s'était rapprochée dans l'espoir qu'elle lui obtienne une bonne place à la cour.

Malheureusement la duchesse mourut un mois avant la noce, et Mme de Molac en fut pour ses frais !

En l'honneur de ce mariage le roi avait donné à l'époux la survivance des gouvernements de son père en en augmentant les appointements (Lettre patentes données à Versailles le 23 juillet

1681).

Madame de Fontanges maria son autre sœur à Molac, grand ivrogne, Breton, à qui elle fit donner de l'argent et le gouvernement de Nantes avec une lieutenance générale

de Bretagne (Dangeau).

Veuve, Catherine Gasparde se maria en secondes noces (1709) avec le marquis de Curton.

Le 12 janvier 1736 : Catherine Gasparde de Scoraille de Fontange de Roussille « mourut à Paris sans postérité, âgée de 88 ans et 6 mois, elle fut inhumée le lendemain dans

l'église de l'abbaye de Port-Royal, faubourg S. Jacques auprès de défunte Marie Angélique de Scoraille de Roussille, duchesse de Fontange, sa sœur » (Mercure de France).

Elle était morte parce qu'un apothicaire qu'elle avait menacé de faire pendre parcequ'il était d'accord avec sa belle-fille pour lui supposer un enfant, lui envoya une trop forte dose d'opium.

L'abbé Soisnier conclut ainsi sa description de Renée Budes : Ainsi mourut Renée de Budes, qui née avec beaucoup de biens et de qualités, trouva le secret de ruiner sa maison et celle de son mari.

Sébastien IV étant mort sans postérité, le comte de Guébriant, son frère, étant mort célibataire avant lui, les biens de la maison échurent à leurs tantes.

A Marie-Renée échurent les seigneuries de L'Etang, du Brunot et de Lostancoët. A Marie-Anne, épouse Le Sénéchal de Carcado, les domaines du marquisat de Pontcroix,

comprenant la baronnie de Juch, les châtellenies de Pontcroix, de Tyvarlen, de Tromelen, et de Quéménet qui fit aveu en 1700 (Chambre des comptes de Bretagne).

Catherine Gasparde de Scoraille

Monument de Renée de Kergounadec et de Sébastien IV de Rosmadec, son petit-fils.

Dessin de François Roger de Gaignières (1641-1715)

Tiré de l'Epitaphier du vieux Paris

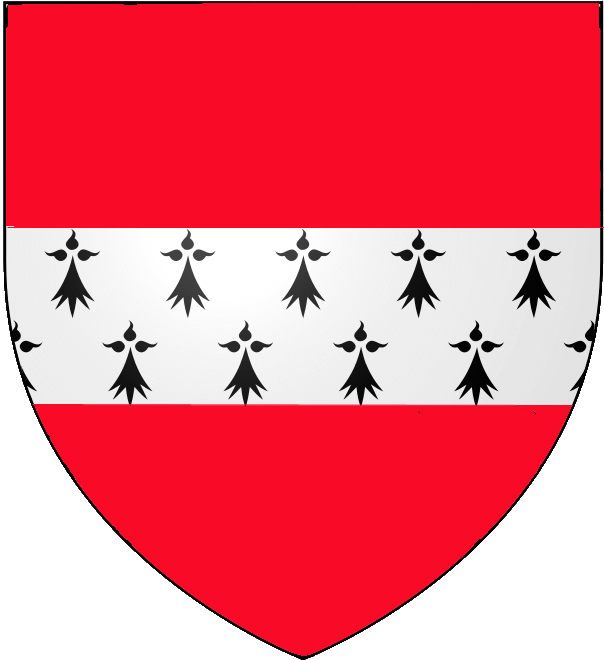

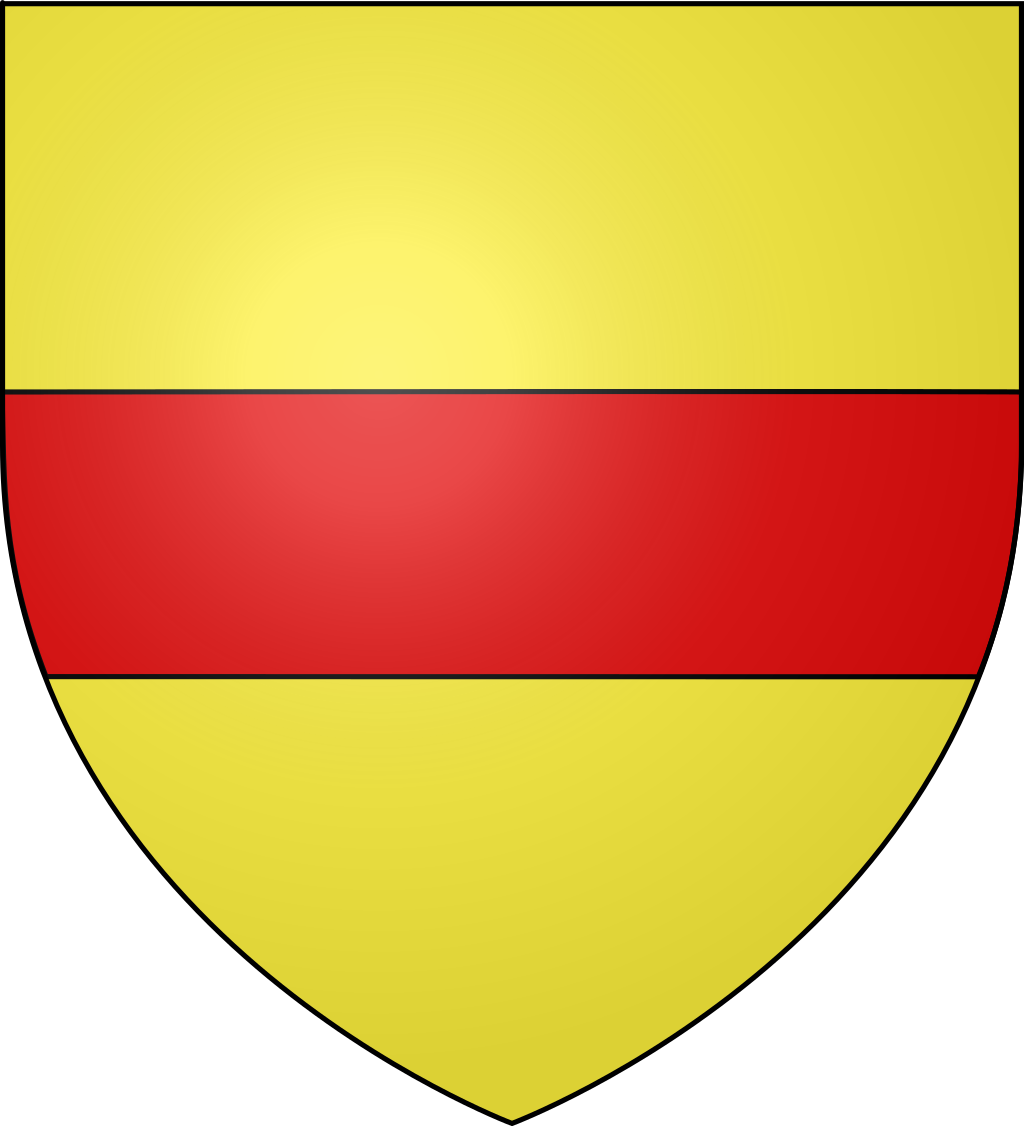

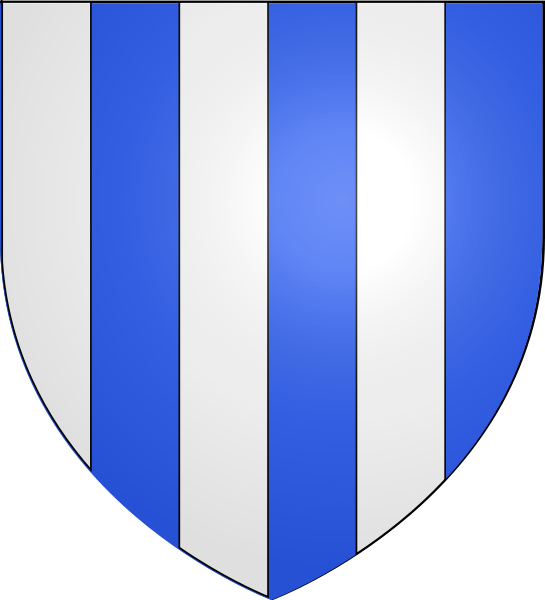

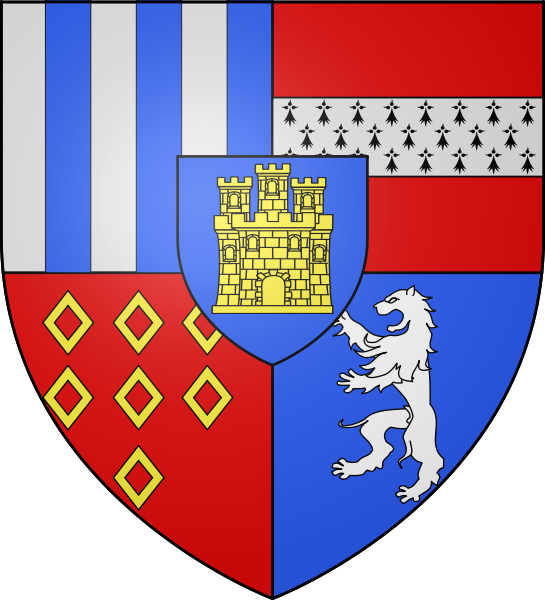

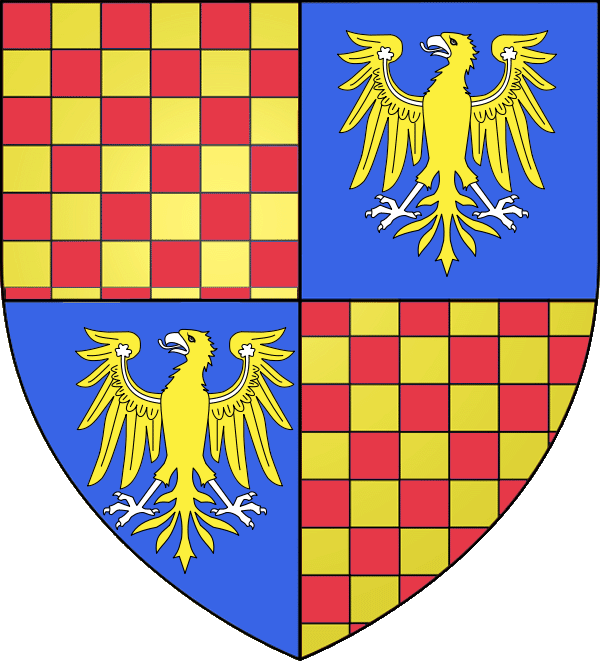

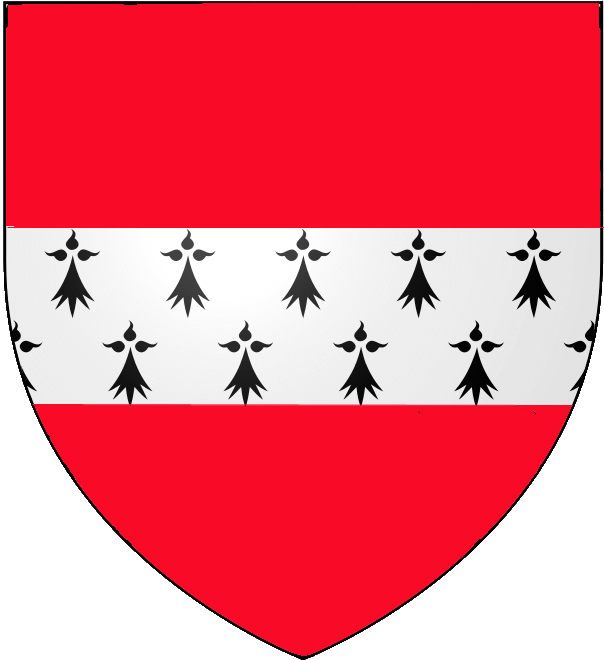

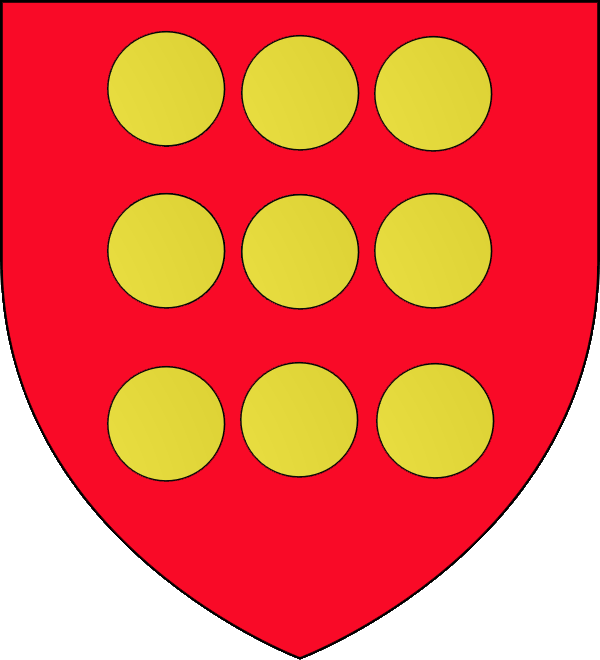

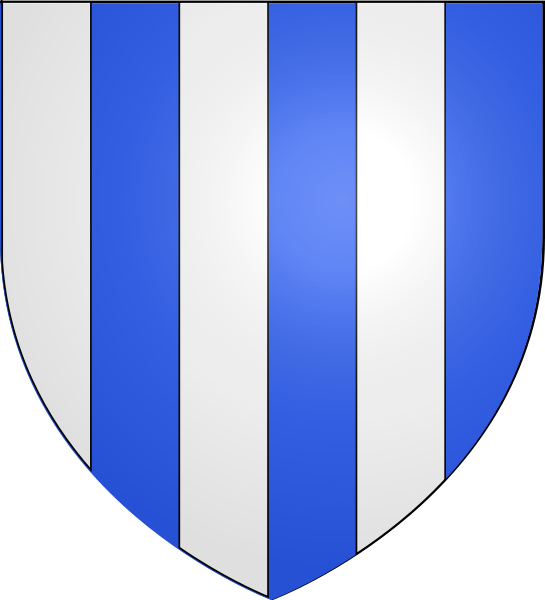

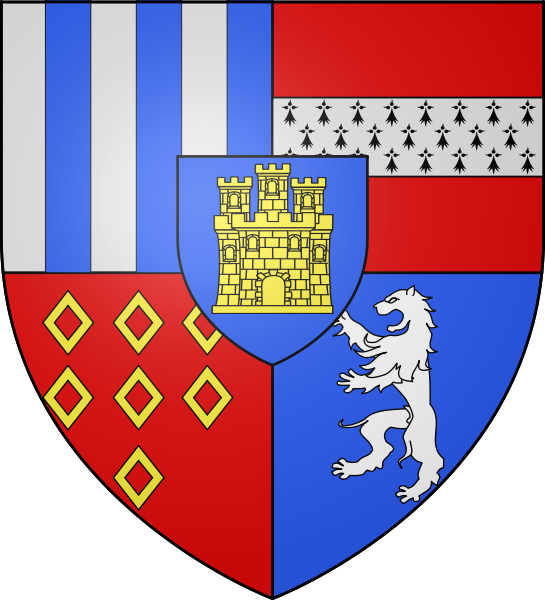

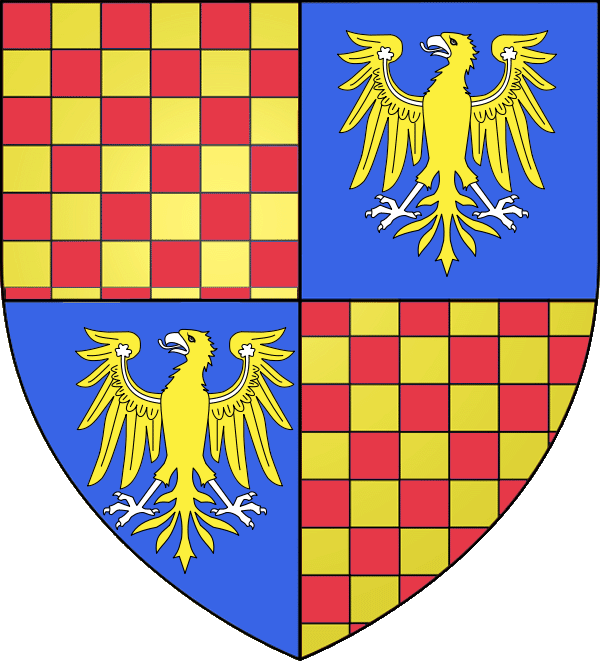

Maison Le Sénéchal de Carcado

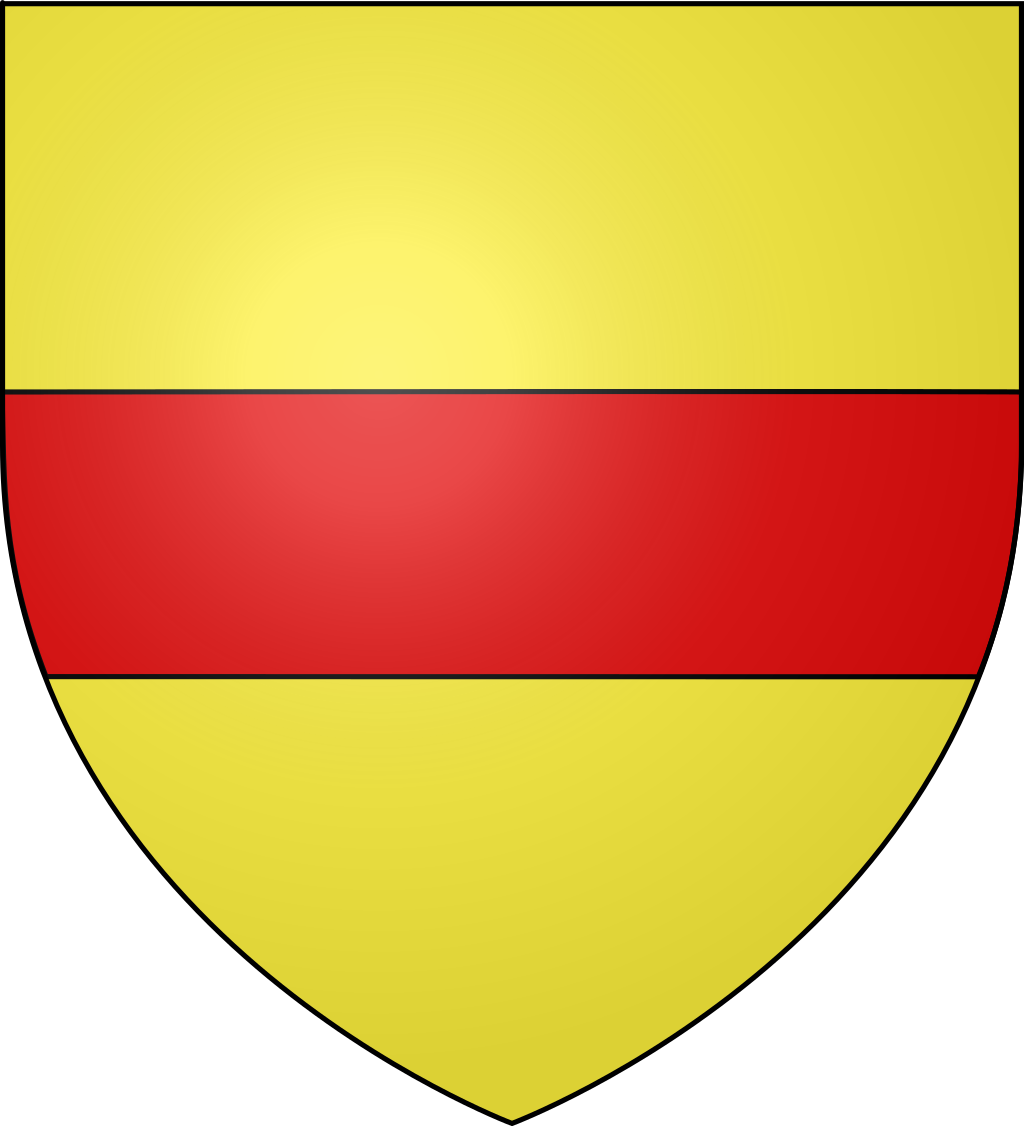

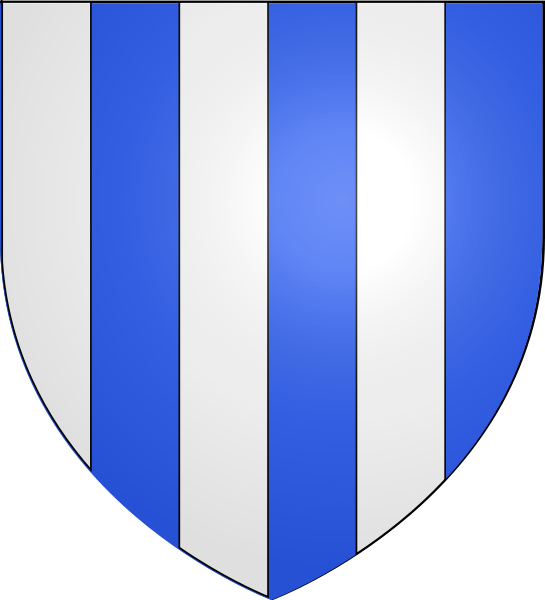

Armes des Le Sénéchal

- René, chevalier, appelé le vicomte de Kercado, 3e fils de François et de Catherine du Lys, dans la succession desquels il eut

son partage le

20 novembre 1652. Il était dans le service depuis l'âge de seize ans, avait reçu du Roi le 10 janvier 1652

une compagnie de cavalerie dans le régiment du Grand Maître (de la Meilleraye), où il avait servi jusqu'en 1659. Sa compagnie fut réformée en 1661 mais

le 7 décembre 1665 le Roi lui a donné une commission pour lever une nouvelle compagnie de cavalerie de 90 maîtres avec laquelle il servit dans la campagne de Flandre en 1667.

Il fut fait colonel d'un régiment de cavalerie de 4 compagnies du nom

de Kercado par commission du 15 janvier 1668, qui fut employé à la défense de Grave en 1673. Il fut ensuite brigadier des armées du Roi.

Il comparut, avec son neveu Hyacinthe Anne, à la Chambre pour la réformation de la Noblesse

en tant que "comte de Carcado, Maître de camp d'un régiment de cavalerie entretenu sous son nom, tant pour lui que pour Messire René-Alexis et Sébastien-Hyacinthe le Sénéchal,

ses deux fils" et a été maintenu dans la noblesse le 21 août 1670 (voir Extrait des Registres de la Chambre de Réformation).

Gouverneur des ville et château de Dinan, il est mort des blessures qu'il reçut à la bataille de

Senef

le 11 août 1674, où il donna des marques de la plus grande bravoure. Il ne fut remplaçé qu'en 1676 à la tête de son régiment.

Il avait épousé à Rennes le 31 mai 1660, Marie-Anne, fille et héritière de Sébastien II de Rosmadec, comte de la Chapelle, baron de Molac, etc., et

de Renée de Kerhoënt, dame de Kergounadeac'h, comme héritière de sa branche.

René transigea le 2 janvier 1663 pour la dot de sa femme avec son beau-frère, Sébastien III, marquis de Rosmadec. Elle avait également reçu la terre de Botbleiz (Boblay) pour partie de son partage dans la succession de son père, terre

pour laquelle elle rendit aveu au Roi en 1683.

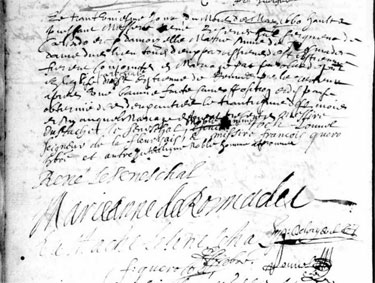

Registre des bms de Rennes paroisse Saint-Etienne 1652-1670 vue 76/195

mariage de René le Sénéchal, seigneur de Carcado et Marie-Anne de Rosmadec

-cliquer sur l'image pour agrandir-

Il s'agit là de Molac, distante de 12 lieues de Molac-aux-Bretons,

ancienne possession des Le Sénéchal, passée aux Rosmadec. Les deux Molac étaient de nouveau réunies. Le marquis de Molac eut deux fils :

- René-Alexis, qui suit ;

- Sébastien-Hyacinthe, chevalier de Kercado, pour lequel fut créé le régiment de Dauphiné infanterie en 1684. En 1704 il fut choisi pour commander en chef à Naples, où il fut chargé

d'affaires également politiques et militaires, dont il s'acquitta à la satisfaction des deux couronnes ; honneur qu'il obtint n'étant que brigadier

et âgé de 27 ans en considération des preuves qu'il avait déjà données de son intelligence.

Il fut tué d'un éclat de bombe au siège de Turin en 1706, étant maréchal de camp. Son cousin Claude-Hyacinthe, le marquis de Kercado, colonel au régiment Dauphin Etranger, cavalerie,

et brigadier, fut aussi tué à ce siège.

- René-Alexis(1659-1743), comte de Carcado, marquis de Pont-Croix, du Ty-Varlen, du Juch, de Quemenet, de Kerlaouenan, de Suguensou, de Poullan et d'Audierne, baron de Molac, de Serent, de Trégouët,

et de Boiry, comte des Chapelles, de Boblay et de Quintin en Vannes, seigneur du Rocher at autres lieux, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, commandeur de Saint-Louis,

est né en 1659 et est mort à Paris le 29 août 1743 âgé de 85 ans.

Colonel du régiment de Bresse de 1684 à 1706, il était lieutenant général (1708) et quitta le service après son premier mariage pour se retirer dans ses terres

(voir sa fiche complète).

Sa mère lui donna en 1681 toutes les rentes de la seigneurie de Boblay en Sulniac.

En janvier 1714, le marquisat de Rosmadec et la seigneurie de Quéménet, dont sa mère déjà veuve avait hérité de son neveu Sébastien de Rosmadec, mort en 1700

sans laisser d'enfants, furent vendus à Noël Danycan, riche armateur d'origine malouine. René-Alexis fit alors valoir son droit de prémesse, remboursa le prix de vente,

et devint, le 1er octobre 1714, marquis de Rosmadec. Il obtint la continuation du marquisat sous le nom de Pont-Croix, par lettres de février 1719,

enregistrées au parlement et à la Cour des Comptes les 28 juin et 5 juillet 1719. Le marquisat de Pontcroix s'étendait sur 20 paroisses.

Il avait épousé en premières noces, par contrat du 8 janvier 1709 au manoir Magon, Jeanne, fille de Jean Magon (voir ici),

morte en son château de Molac le 2 novembre (17 juillet) 1724 âgée de 37 ans, et en secondes noces Marie Hollande de Koenigsmark, des comtes de ce nom en Suède, cousine germaine, selon certains, du Maréchal de Saxe, qu'il a laissé veuve

sans enfants et qui est décédée le 3 décembre 1747 (son corps a été transporté en l'église des petits Augustins lieu de sépulture de Messieurs de Molac).

Il rendit aveu au Roi le 19 octobre 1734 pour la terre et seigneurie de Boblay, "située et s'étendant aux paroisses de Sulniac, Theix, Berric, Questembert et Noyalo", à lui échue de la succession de sa mère.

En 1710 Hyacinthe Rigaud exécuta pour 300 livres les portraits du comte de Kercado et de son épouse Jeanne Magon.

Du premier mariage, il eut :

- René-Alexis II, né en 1709 à Quimper ou à Saint-Malo (les archives de cette ville comportent des lacunes suite aux bombardements de la guerre ; l'année 1709 en fait partie), marquis de Pont-Croix, appelé marquis de Molac. "Filleul" de la ville de Quimper, il en était nommé gouverneur en survivance de son père,

fit sa réception officielle en février 1730 et apparait donc dans la liste des

gouverneurs de cette ville, bien qu'il n'ait jamais exercé cette charge, étant mort avant son père.

Capitaine dans le régiment de la Reine, cavalerie puis colonel du régiment de Berri en mai 1735, tué à Prague à la sortie du 22 août 1742 à la tête des grenadiers de l'armée : "percé

de sept coups de fusils, il dit en tombant à son aide-major Menars, faites marcher tous les grenadiers à gauche, les ennemis se portent de ce côté là". Il fut enterré dans l'église

des Capucins de Prague. Au presbytère de l'églide de Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Molac, on conservait son portrait sur toile ;

- Yolande-Adélaïde et Françoise-Jeanne, jumelles nées au château de Molac en 1710 ;

- Céleste-Françoise, née au château de Molac en 1711 ;

- Louise-Marguerite, née au château de Molac en 1713, qui fut mariée le 14 janvier 1740 à Anne-Louis de Beauvau, marquis de Tigny, dont elle eut un enfant unique, Charles-Louis-Jean-Vincent de Beauvau-Tigny, né en 1740 ;

- Louise-Françoise, née le 2 décembre 1715, a été baptisée le 5 août 1717 (voir acte).

Elle épousa le 23 février 1745 à Vannes Hyacinthe Thomas, seigneur et comte de la Caunelaye, Seigneur de la Ribaudière, de Vaudequip, du Plessis-Beaublé et autres lieux

(sur cette famille, voir ici).

Elle hérita de Botblay (Sulniac) pour laquelle Corentin avait fait aveu au Roi.

Les origines de Botblay (anciennement Botbleiz) se confondent avec celles de Kerdavy-Quintin. Les deux domaines étaient des démembrements de Quintin. ;

- Jeanne-Marie, née au château de Molac en 1717 ;

- Marie-Lucrèce, née à Saint-Malo en 1718 ;

- Corentin-Joseph, marquis de Molac (de Ponte-Croix), né au château de Molac en 1720, ayant été d'abord dans l'état écclesiastique comme abbé de Bitaine en Franche-Comté, le quitta

après le décès son frère aîné. Il est entré Mousquetaire du Roi le 21 septembre 1743, lieutenant au régiment du Roi, infanterie le 25 novembre 1744, a été blessé au siège de Tournay en 1745, s'est trouvé aux batailles de Fontenoy, de Raucoux, de Lawfeldt et a été

fait colonel du régiment du Périgord le 1er janvier 1748, brigadier le 20 février 1761, maréchal de camp le 25 juillet 1762.

Il succéda à son frère au gouvernement de Quimper. Il était chevalier (1758) puis commandeur (1779) de Saint-Louis. Il fut présenté à la Cour le 1er janvier 1772 (Gazette du 6),

obtint les entrées de la Chambre du Roi (Gazette du 8 novembre 1773), monta dans les carosses du Roi et le suivit à la chasse le 3 avril 1782 (Gazette du 16).

Il demeurait peu en province et restait souvent en son hôtel particulier de la rue des Marais à Paris, ville

dont il appréciait la vie fastueuse, et les camps. Il vendit le marquisat de Rosmadec-Molac aux Brancas-Forcalquier en 1756.

Il épousa le 9 octobre 1751 sa cousine Marie-Anne, fille de Louis-Alexandre, marquis de Kercado, chef de nom et armes de cette Maison.

Par ce mariage, pour réunir les deux branches de la même maison et y conserver les biens, la terre de Kercado est rentrée dans la branche du marquis de Molac ;

- Louis-Alexandre-Marie-Joseph, appelé le marquis de Kercado, mort sur l'échafaud révolutionnaire le 6 thermidor an II (24 juillet 1794), marié à Catherine Pichard de Saint-Julien,

d'où descendance ;

- Antoine-Paul-Marie-Prudent-Fortuné, nommé le comte de Molac, mort à 23 ans le 23 novembre 1785 ;

- Sébastien-Anne-Alexis, mort en bas âge ;

- Marc-Perrinne-Marie-Pauline, née au château de Molac en 1754, mariée en 1770 au marquis de Beauvau-Tigny ;

- Innocente-Gabrielle-Angélique, née le 26 mai 1764, baptisée le 29 septembre 1765, chanoinesse-comtesse du chapitre noble de ND de Coyse-en-l'Argentière in 1789 ;

- Anne-Louise-Marie-Eulalie, reçue dame et chanoinesse du chapitre noble de Bouxières en 1790 ;

- Marie-Anne-Rosalie ;

- Agathe-Félicité, morte en bas âge.

- Marie-Anne, née au château de Molac en 1722.

Jeanne Magon de La Lande

peinte par Hyacinthe Rigaud en 1710 (elle a 24 ans

huile sur toile 81x65 vendue en 2012 à l'hôtel Drouot