Jean MAGON

1641-1709

Seigneur de La Lande

Corsaire et armateur à Saint-Malo

Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Bretagne en 1674

Jean Magon et les armes de sa famille

Les MAGON, supposés originaires d'Espagne, s'établirent d'abord à Vitré au XIVe siècle où ils fondèrent une importante maison de commerce avant de se fixer à

Saint-Malo vers 1560. Ils prirent une bonne part aux entreprises de mer qui firent la gloire et la fortune de cette cité aux XVIIe et XVIIIe siècles

et firent une grande fortune dans le commerce maritime. Cette famille, véritable symbole de l'apogée commercial de Saint-Malo entre 1680 et 1720, s'accrut considérablement et se subdivisa en de nombreuses branches.

Jean Magon est né à Saint-Malo le le 5 novembre 1641, fils de « noble homme » Nicolas Magon, sieur de la Lande, et de damoiselle

Perrine Grout.

Lorsque son père mourut, le 10 janvier 1661, la famille vivait dans un hôtel particulier situé rue de Buhen [1], et possédait une propriété de campagne [2], à la Chipaudière, en Paramé.

L'inventaire auquel sa veuve fit procéder en avril 1661 montre un intérieur simple : bien que Nicolas Magon de la Lande put déjà passer pour riche

et que sa veuve instituât, 30 ans après, par son testament pour plus de 14 000 livres rien que de legs pieux, le mobilier était plutôt modeste, la décoration

presque nulle et tout luxe superflu en était banni.

Le 20 octobre 1683, voulant se débarrasser du souci des affaires, Perrine Grout fit procéder au partage entre ses enfants de la fortune de son mari,

de la sienne à échoir et de celle restée indivise de son beau-frère, Magon de la Gervaisais : le tout représentait un actif considérable. Dans le premier

lot, choisi par son fils aîné Jean, se trouvaient compris : « les maison, terres et héritages de la Chipaudière, en la paroisse de Paramé ».

Cette vieille habitation était alors assez modeste et Jean Magon et son épouse Laurence Eon jouirent paisiblement de leur terre pendant quarante et

une années, au cours desquelles, ils y joignirent 4.400 livres d'acquêts nouveaux « ce qui la porta à 38 journaux 41 cordes ». Ils donnèrent alors

cette terre, le 25 octobre 1708, en avancement d'hoirie et sur le pied de 22.000 livres à leur fils François-Auguste Magon sieur de la Lande, officier de la Vénerie du Roi, qui épousa l'année suivante demoiselle Marie-Gertrude Magon de l'Epinay et lança la construction de l'actuel château.

le château de la Chipaudière à Saint-Malo (

voir ici)

L'actuel château a été construit de 1710 à 1720 par son fils François-Auguste Magon et est l'une des plus belles malouinières du pays. Il se compose d'un grand bâtiment flanqué de deux ailes et coupé en son centre par un avant-corps à trois pans que surmonte un fronton triangulaire aux armes des Magon sommées d'une couronne de marquis. Le château était autrefois précédé d'une cour avec une porte et un portillon. Sa chapelle, bénite en 1735, est sommée d'un petit campanile et renferme un bel autel en bois sculpté. Le domaine comprend une orangerie, un jardin à la française attribué à Le Nôtre comprenant trois terrasses et une douve de 600 mètres de longueur, suivie d'un grand et large canal. Les communs présentent des gerbières à frontons alternativement arrondis et triangulaires.

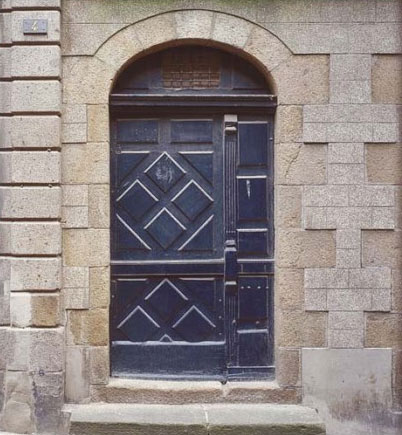

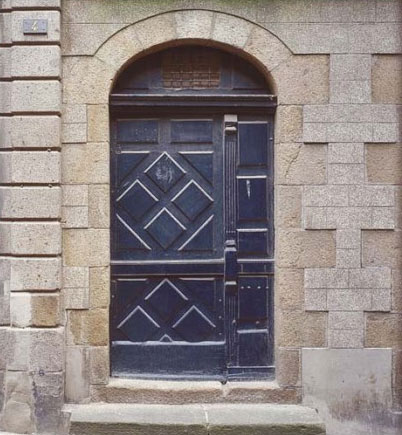

L'hôtel (marqué par le trait rouge au sol) que Jean Magon fit construire en 1670 à l'emplacement de la vieille maison dans laquelle mourut son père le 10 janvier 1661,

et sa porte typiquement malouine dite « brisée »

Cet hôtel, situé au 4, rue Chateaubriand, est connu sous le nom d'hôtel de la Blinais, du nom du dernier membre de la famille qui en fut possesseur

M. Magon de la Blinais, mort sur l'échafaud révolutionnaire en 1794. Situé dans la première enceinte, l'hôtel de la Blinais construit en 1670 par Jean Magon de la Lande rue de Buhen est l'un des prototypes de "l'hôtel négociant", construit en façade sur rue avec une élévation de 2 à 3 étages, prolongé par une aile perpendiculaire donnant sur cour et abritant magasins et écuries.

La monarchie espagnole s'était réservé le monopole exclusif du commerce dans ses possessions d'Amérique, et ce jusqu'en 1778. Deux convois partaient annuellement de Cadix sous la protection des vaisseaux de guerre de

Sa Majesté Catholique, l'un vers Vera-Cruz au début de l'été et l'autre vers les ports de la Tierra-Firme (actuels Vénézuela, Colombie et Panama) au commencement de l'hiver. Mais

la plus grande partie des cargaisons de ces navires espagnols provenait de l'industrie étrangère et entre tous les ports qui armaient pour Cadix, aucun n'effectuait d'envois aussi

considérables que celui de Saint-Malo principalement pour les toiles de Bretagne, de Laval, de Cholet et de Rouen.

Néanmoins, entre 1698 et 1724, plus de cent soixante bateaux appareillent des ports français pour la mer du Sud où ils proposent leurs cargaisons en parfaite contrebande

aux commerçants espagnols installés à Lima et dans les villes de la vice-royauté du Pérou, qui manquent de produits manufacturés. Jean Magon s'est livré, comme plusieurs

autres malouins, à ce commerce dit interlope [4]. Pour ces rares (probablement trois) mais très fructueuses expéditions il était en fait muni des autorisations des souverains

de France et d'Espagne, que son ami Samuel Bernard, le célèbre financier, se faisait un jeu et un plaisir d'obtenir pour lui.

En 1705, ses trois vaisseaux, le Joseph, le Saint-Esprit et le Baron-de-Breteuil rapportèrent un gros chargement de piastres. A leur arrivée à Auray,

ils furent occupés par les "archers" et l'armateur faillit être trop imposé ; il en demanda la mainlevée au contrôleur général des Finances qui lui envoya une réponse favorable

et l'encouragea même dans ses activités, mais en lui conseillant d'observer certaines dispositions afin d'éviter les plaintes des espagnols. Un autre de ses navires,

le Notre-Dame-de-l'Assomption, commandé par Alain Porée, prit le large le 13 février 1708 sous le prétexte "d'aller aux recherches". Après une campagne mouvementée et longue,

mais fructueuse, Porée rentra au port le 28 août 1710.

Jean Magon de la Lande était un homme bienfaisant et d'une générosité inépuisable envers les pauvres ; le 25 septembre 1694, il donna la somme de

15,200 livres pour augmenter les revenus de l'hôpital général de Saint-Malo et surtout des fonds destinés à l'entretien des filles repenties,

et par son testament il léguait encore 12.500 livres pour augmenter les revenus de l'hôpital général de Saint-Malo.

Négociant armateur à Cadix (1659-1668) et à Saint-Malo (1668-1709), il acheta une charge de conseiller secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France en la chancellerie de Bretagne.

Il en reçut les lettres de provisions le 28 septembre 1674. Après vingt ans d'exercice

il en résigna et obtint les Lettres d'honneur lui donnant la noblesse et le titre d'écuyer, enregistrées en l'Audience de France le 22 septembre 1694.

Le 14 juin 1701 il fut maintenu dans sa noblesse par l'intendant Bechameil,

avec ses enfants et petits-enfants.

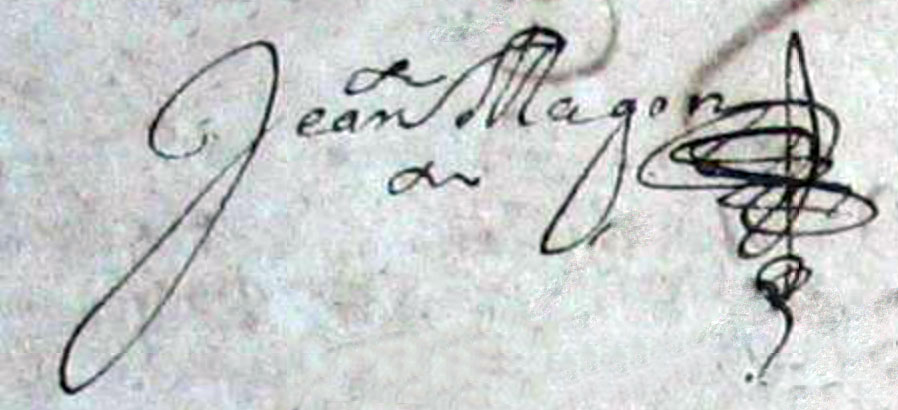

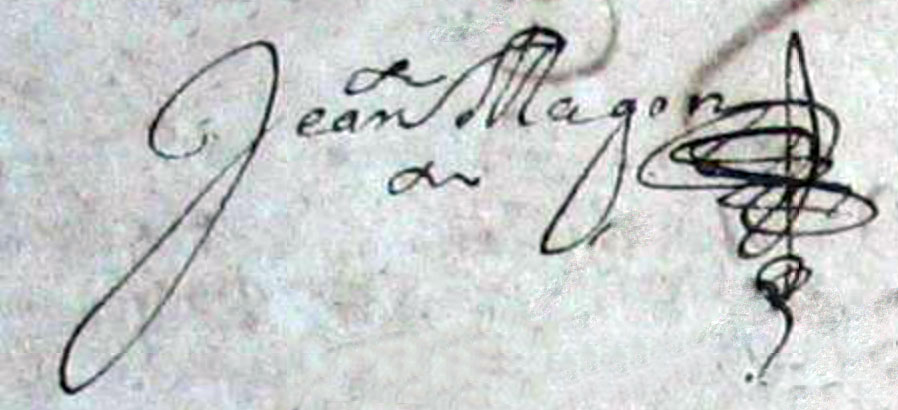

Signature de Jean Magon de la Lande

« La cour le regardait avec raison comme l'âme et le mobile du commerce en la ville de Saint-Malo, tant pour la supériorité de son génie que pour la solidité de sa fortune.

Ses concitoyens le respectèrent constamment comme un modèle accompli de toute perfection ; et les pauvres pleurèrent sa mort comme on pleure celle d'un ami le plus cher. »

[Biographie des Maloins célèbres de Gilles Pierre Barnabé Manet]

Il fut parrain de la 2ème cloche du monastère Saint-Benoit, en la ville de Saint-Malo, que l'on fit fondre le 28 février 1702 et pour laquelle il donna 100 livres de présent. Il « contribua beaucoup » au don de 6000 livres légués par le comte de Plouars pour cette église.

Pendant la famine de 1709, à la demande du contrôleur Chamillart, il participa aux achats de grains pour remédier à la disette dont souffraient Rouen et Paris, et en tira naturellementun bon profit.

Il mourut subitement dans l'église de Saint-Benoît, le 18 juillet 1709, aux pieds de son confesseur qui venait de lui donner l'absolution.

Le lundi 23 septembre 1709, les gens du Greffe de la Juridiction de Saint-Malo pénétraient dans son hôtel pour procéder à l'inventaire et estimation de sa succession. Son mobilier est estimé à 49 120 livres, on y retrouve des pièces de mobilier chinois, des bois précieux et des tapisseries de Haute Lisse, des cartes du monde et deux perroquets comme animaux de compagnie.

Cet inventaire est retranscrit dans les

Annales de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Saint-Malo de 1912, §II page 7 :

voir ici.

La lecture de cet inventaire montre que, depuis celui de 1661, les revenus avaient prospéré et que le mobilier paternel s'était notablement accru, comme l'immeuble

destiné à le contenir.

De son mariage avec Laurence ÉON, demoiselle de Longpré, d'une famille à laquelle voulait se rattacher la célèbre chevalière d'Eon, étaient nés seize enfants, parmi lesquels :

- Nicolas MAGON DE LA CHIPAUDIERE, négociant mort prématurément à 18 ans après avoir armé un des premiers navires utilisés par le corsaire Duguay-Trouin ;

- Jean, chanoine du chapitre ;

- Alain MAGON DE LA TERLAYE, né le 1er février 1676, lieutenant général en 1738, commandeur de Saint-Louis, gouverneur de Saint-Jean-Pied-de-Port, mort sans alliance ;

- Luc MAGON DE LA BALUE, né le 31 mars 1685, conseiller maître à la chambre des comptes de Paris, père de Jean-Baptiste, banquier de la cour et du comte d'Artois,

fermier général, guillotiné à ce titre en 1794. Luc a laissé une correspondance depuis 1717 jusqu'en 1721 ;

- François-Auguste MAGON DE LA LANDE, corsaire du Roi, négociant armateur à la suite de son père, un des directeurs de la Compagnie des Indes Orientales ; il se fit construite un hôtel particulier à Saint-Malo [5] et l'actuel château de la Chipaudière ;

- Nicolas MAGON DE LA GERVAISAIS, lieutenant général, grand Croix de Saint-Louis, mort en 1765 ;

- Modeste, religieuse ;

- Hélène-Céleste, épouse du seigneur de Lambilly, conseiller au Parlement de Bretagne et gentilhomme de la Chambre du roi d'Espagne ;

- Jeanne, mariée à René-Alexis LE SENECHAL DE CARCADO-MOLAC, dont nous descendons.

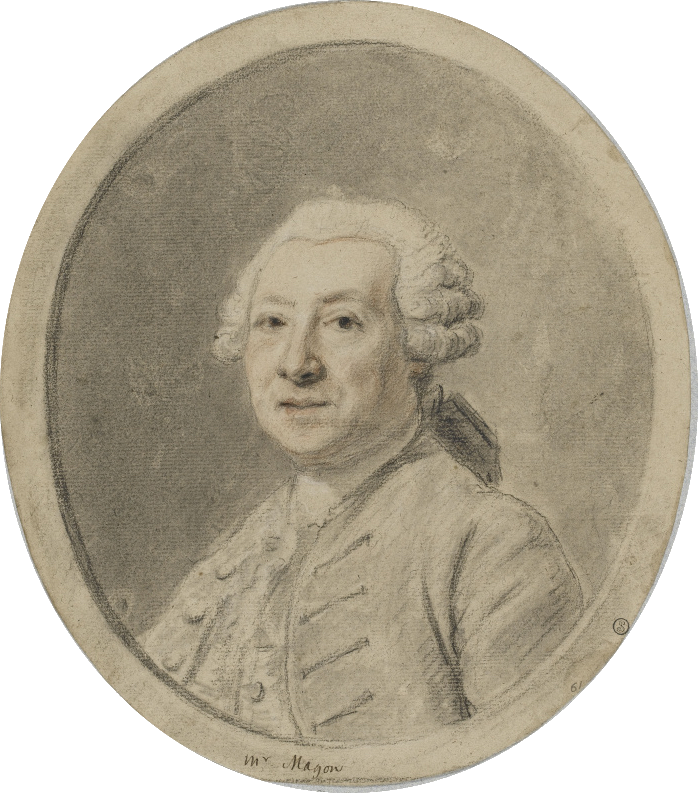

Jean-Baptiste Magon de La Balue, petit-fils de Jean, guillotiné en 1794

fusain au Louvre

Après la mort de Jean Magon de La Lande, ses deux fils Luc et François-Auguste, reprennent la maison de commerce familiale. Tous les deux, formés à Cadix [6], font partie entre 1715 et 1720 du directoire de la Compagnie des Indes de Saint-Malo. La disparition de celle-ci ne les empêche pas de régner sur le commerce malouin. Il n'est donc pas étonnant de les voir participer à la traite des Noirs, en particulier Luc MAGON DE LA BALUE (1685-1750) dont les archives départementales d'Ille-et-Vilaine possèdent une très intéressante correspondance [7].

cachet aux armes Magon

armes des Magon sur la façade du château du Bois de la Roche

porcelaine aux armes des Magon

[1] rue Chateaubriand, n° 4 et à ne pas confondre avec l'hôtel Magon de la lande, rue d'Asfeld.

[2] Qui n'est pas le château actuel, construit de 1710 à 1720, mais une habitation plus petite. Le 9 mars 1643, Françoise Grout, dame de Villejacquin, vendit la Chipaudière à son gendre Nicolas Magon et à sa fille Perrine, qui la payèrent des deniers de leur communauté

[4] De 1705 à 1715 les malouins ont importé des piastres et métaux précieux pour une valeur de 250 millions de livres, soit le quart du numéraire existant alors en France. L'Espagne, qui voulait se réserver ce trafic si lucratif l'avait fait interdire aux bateaux français, mais, dans la pratique, les agents royaux fermaient souvent les yeux (Ernest Le Barzix : A Saint-Malo les Magon).

[5] Hôtel d'Asfeld, aujourd'hui classé monument historique.

[6] Une des voies d'ascension au statut d'armateur négociant était la formation au comptoir, en général à Cadix, où le jeune malouin passait 10 à 15 ans. Elle était réservée à ceux dont la famille occupe déjà une position élevée. C'est ainsi que Jean Magon de la Lande assura sa succession par ses deux fils.

[7] Saint-Malo au temps des négriers d'Alain Roman

Sources principales :

- Le Nobiliaire universel, de Ludovic de Magny

- A Saint-Malo les Magon, d'Ernest Le Bazic

- Biographie des Malouins célèbres ... Par François Gille Pierre Barnabé Manet

Lien de Parenté

Jean MAGON

¦

Jeanne MAGON (1686-1724)

¦

Louise Françoise LE SENECHAL DE KERCADO

¦

Jeanne Françoise Thomas de la Caunelaye (1750-1822)

¦

Louise DU BOT DU GREGO (1770-1826)

¦

Charles Félix D'AMPHERNET (1788-1827)

¦

Michel D'AMPHERNET (1820-1886)

¦

Marthe D'AMPHERNET (1856-1936) épouse de Maurice, comte O'MAHONY