Général comte Jean-François O'Mahony

1772-1842

Ce portrait, exposé dans la maison ancestrale des O'Connell à Derrynane, Kerry, Irlande,

représente "un O'Mahony, cousin des O'Connell, qui était officier dans l'armée française".

Note : C'est en 1815, au retour d'un voyage à Paris en vue de se marier, voyage écourté

par le débarquement de Napoléon (les Cent jours), que Jean-François O'Mahony utilisa pour la

première fois le titre de comte. Ce titre lui fut donné lors de sa présentation au roi au mois d'août 1815

comme on peut le lire dans le

Moniteur du 13 août :

"Aujourd'hui ont été présentés au roi, par M. le duc de Duras, MM. les officiers supérieurs

détenus à la prison militaire de l'Abbaye,

par suite de leur dévouement au roi,

le colonel comte O'Mahony, le colonel marquis de Venevelles, le colonel comte Armand de

Saint-Sauveur, le colonel Nevilliers, le chevalier du Hault, le sous-inspecteur aux revues

Audival, le chef d'escadron Caseneuve."

Préambule : A l'époque où vécut Jean-François O'Mahony, les officiers irlandais au service de la France étaient divisés entre ceux qui restaient fidèles à leur pays d'adoption, quelqu'en soit le régime, et ceux qui restaient fidèles aux Bourbons

qu'ils avaient toujours servis. Un autre clivage apparut ensuite dans l'armée entre les officiers royalistes et les bonapartistes, qui se détestaient farouchement. Les jugements des uns et

des autres sur Jean-François varient selon le "camp" de leurs auteurs et doivent donc être pris avec précaution.

Il est vrai qu'ayant servi, comme nous le verrons, avec autant de facilité pour et contre la France, pour et contre l'Angleterre, et sous les Bourbon, Napoléon et Orléans, il ne pouvait que se faire de nombreux ennemis !

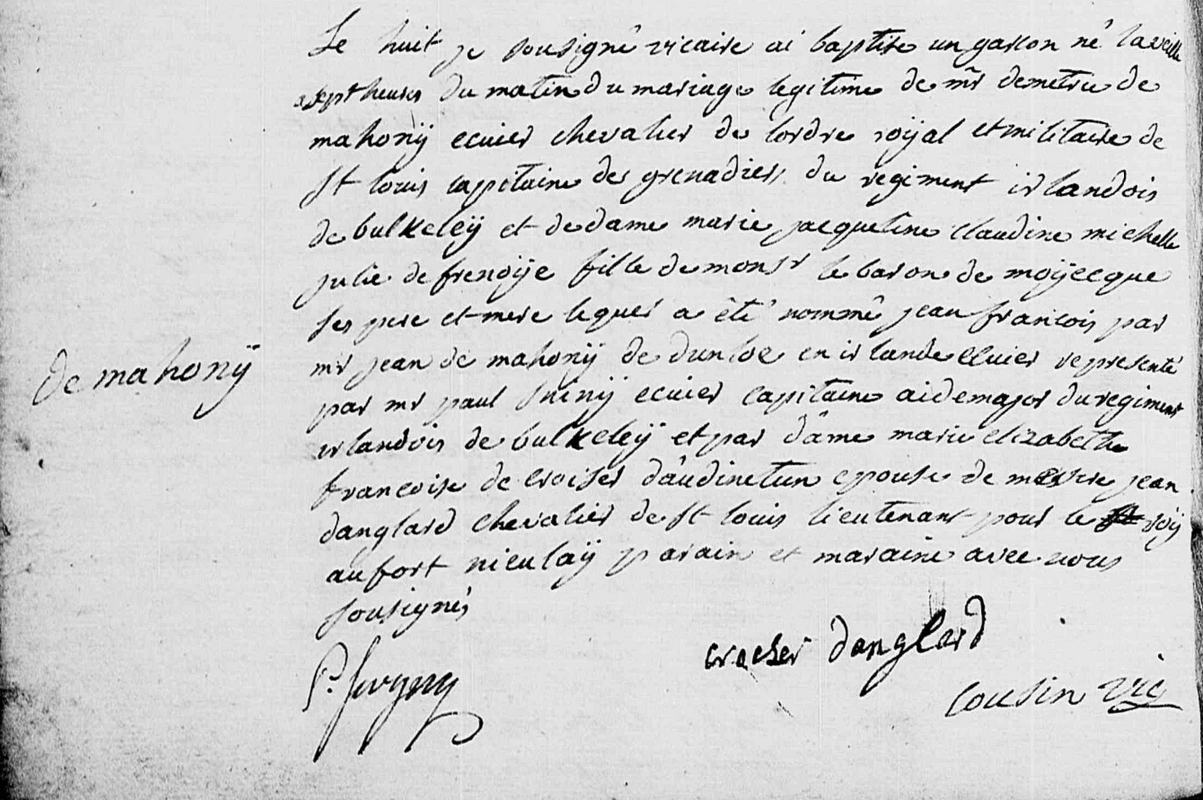

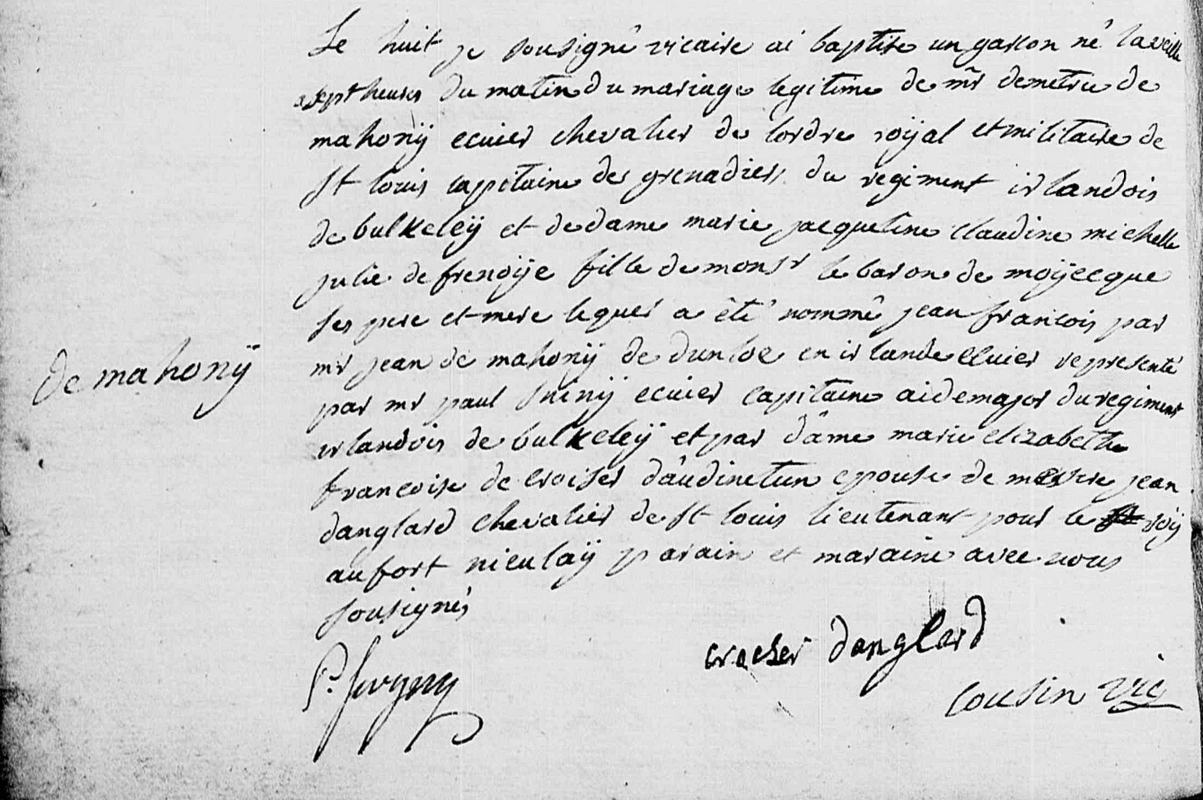

Jean-François O'Mahony naquit à Calais le 7 octobre 1772, et fut baptisé le lendemain paroisse Notre-Dame. Il est né "du légitime mariage de Mr (messire) Demetrie

de Mahony, ecuier,

chevalier de lordre roÿal et militaire de St Louis, capitaine de grenadiers du régiment irlandais de Bulkeleÿ, et de dame Marie Jacqueline Claudine Michelle Julie de Frenoÿe,

fille de monsr (monseigneur) le baron de Moÿecque, ses pèere et mère."

Son parrain était John O'Mahony du château de Dunloe en Irlande, écuyer, représenté par M. Paul Suiny, écuyer,

capitaine aide major du régiment de Bulkeley et sa marraine était Dame Marie Elizabeth Françoise de Croises d'Audinctum

épouse de messire Jean Danglard, chevalier de Saint Louis, lieutenant pour le roi au fort Nieulay.

Pour Demetrie, son père,

voir ici.

Registre Notre-Dame de Calais 1765-1789 vue 523/1721 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Baptème de Jean-François

de Mahony

Son père qui habitait encore Calais en 1780, le mit chez les pères de l'Oratoire de Boulogne alors qu'il n'avait encore que

7 ou 8 ans. A 14 ans (1786) il fut confirmé à la cathédrale de Boulogne. De là son père le conduisit au régiment de Dillon

pour le présenter aux officiers et à ses anciens frères d'armes (30 septembre).

Le régiment de Dillon au service de la France 1786-1792

Il entra donc à 14 ans comme "sous-lieutenant

de remplacement" au régiment irlandais de Dillon ou son futur beau-père de Power servait également, ainsi que Mac Donald,

qui fut toujours son ami et plus tard fait maréchal de France. Il était alors connu sous le nom de "chevalier John O'Mahony".

Sous lieutenant en pied en 1787 (12 juin), il émigra en septembre 1791 avec les officiers de son régiment. Il fut promu capitaine dans le même

régiment de Dillon, dans l'armée des Princes, l'année suivante (janvier 1792) et fit la campagne de Champagne sous les ordres des princes.

"L'armée avait à sa tête le vieux prince de Condé, le duc de Bourbon et le jeune duc d'Enghien ; mon père a souvent raconté avec joué avec lui aux barres. C'était un prince charmant" (son fils Ernest).

Passé en Angleterre

après la dislocation de l'armée en 1793, il y resta un mois puis rentra en Irlande où il fut reçu à bras ouverts par sa famille.

Son père s'était privé sur sa retraite de lieutenant-colonel et sur sa modique fortune pour lui envoyer quelque fonds en Angleterre, mais ils furent détournés malheureusement et n'arrivèrent jamais à leur destination !

Il resta 18 mois au château de Dunloe, chez son cousin Daniel dit major O'Mahony, et durant son séjour il se livrait aux plaisirs de la chasse, du dessin et de la promenade à cheval.

Bien que catholique, il obtint une commission de lieutenant dans un régiment régulier britannique [War office papers, 4/157, f.511], le "Keating's regiment of foot" levé en Irlande

le 8 avril 1794 par Maurice Bagenal St Leger Keating, entré en octobre dans la liste des régiments d'infanterie britanniques sous le n°107 (et licencié en 1795).

Il demanda en juillet son transfert à la nouvelle Brigade irlandaise, qu'il obtint avec le grade de capitaine-lieutenant.

Un lieutenant du régiment de Dillon (1778)

La Brigade catholique irlandaise au service de l'Angleterre 1794-1798

En 1794 le

général comte O'Connell (oncle de Jean-François, "ami de cœur" de Barthélemy O'Mahony, parrain d'Arsène, son fils, puis

de Marie, sa petite-fille),

présenta à William Pitt, alors Chancelier de l'Echiquier et plus tard premier ministre, le plan d'une nouvelle campagne.

Après de longues tractations le ministre fut finalement conquis et le roi d'Angleterre invita le duc de FitzJames à entrer au service britannique

avec

son ancien régiment et avec l'ancienne brigade irlandaise, sur le même pied que celui qu'elle avait au service du Roi de France.

Il ajouta qu'un 4e régiment , commandé par le comte O'Connell, serait adjoint aux trois anciens, Dillon, Berwick et Walsh. FitzJames rejoignit Londres le 15 octobre 1794 et un mois

plus tard le ministre autorisa la levée de 2 régiments supplémentaires et désigna les six colonels qui les commanderaient, à savoir : le colonel duc de FitzJames, le colonel comte de Walsh-Serrant, le

colonel honorable H. Dillon, le colonel comte O'Connell, le colonel comte de Conway, le colonel vicomte de Conway. On notera que le grade de colonel était le plus haut grade accessible aux catholiques.

On notera également que les commissions furent données avec rang du 1er octobre 1794.

Jean-François O'Mahony fut donc engagé avec son grade de capitaine dans le régiment du comte de Conway. A la mort de son colonel en mars 1696, le régiment fut donné au vicomte de

Walsh-Serrant.

Le vicomte de Grouvel, spécialiste reconnu des troupes de l'Emigration, décrit ainsi l'uniforme des officiers : "Chapeau tricorne de feutre noir ; habit rouge écarlate ; collet, revers, parements, pattes d'épaules et doublure

de la couleur distinctive (jaune d'or pour le régiment Conway-Walsh) ; le collet orné d'un bouton d'argent et d'une boutonnière en fil d'argent coupée carrément ;

épaulettes d'argent ornées d'une lyre d'Irlande en métal doré ;

les boutonnières de revers et des parements deux par deux ; boutons d'argent. Veste et culotte blanches ;

guêtres noires ; équipement de cuir blanc."

Le capitaine O'Mahony resta 6 mois à Portsmouth et à

l'île de Wight, se tenant prêt à partir avec son régiment. Durant cette période, ses parents d'Irlande subvinrent

largement à ses besoins. En juin 1795 il rejoignit Cork avec son régiment en vue de partir combattre aux Indes occidentales. Mais on sait par les notes de son fils

qu'il n'alla pas à la Jamaïque mais resta au dépôt, contrairement à son futur beau-père (Power) qui y alla et faillit y mourir de

la fièvre jaune. Resté en Irlande, il passa beaucoup de temps chez ses cousins O'Mahony...

Son régiment, sans lui donc, quitta l'Angleterre en mars 1796 en direction des Antilles et apparut à la Jamaïque d'août à novembre 1796.

D'après les rapports de mars 1797, le régiment était à bord

du

General Eliot

et débarqua en avril à Port Royal, siège du gouvernement britannique en Jamaïque. Le nombre très important des morts, majoritairement de maladies tropicales,

conduisit le commandement à regrouper les 3 régiments

présents en un seul.

En mai-juin 1797, il était à bord de l

Experiment, se dirigeant vers la Nouvelle Ecosse ; il était à Halifax en juillet, août et septembre.

En octobre il était à nouveau en mer et arriva en décembre à Chatham Barracks (Angleterre) où il fut licencié à Noël.

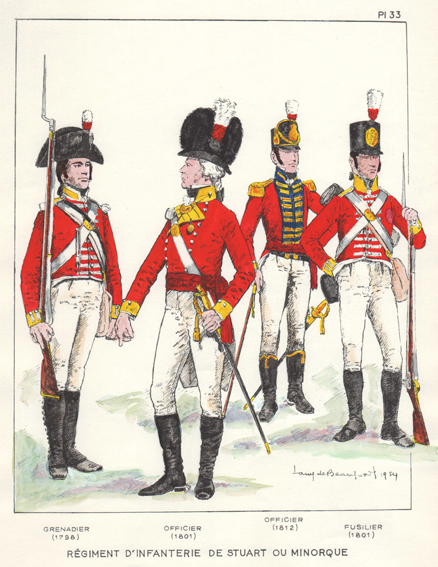

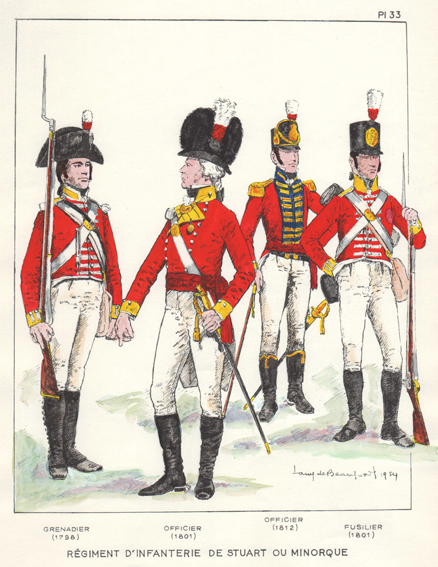

Le régiment de Minorque au service de l'Angleterre 1799-1802

En janvier 1799 O'Mahony prit du service au régiment d'infanterie de Stuart ou de Minorque ("Stuart's or Minorca

Regiment of Foot") avec lequel il fit les campagnes de Méditerranée (1799-1800)

et d' Égypte (1801-1802). Il fut blessé près d'Alexandrie le 21 mars 1801 (voir

The London Gazette du 15 mai) et décoré du croissant turc. Il avait été nommé capitaine de grenadiers en 1801.

Son fils raconte : "Mon père avait un singe avec lui, qui mécontenta beaucoup un jour son chef le général Stuart, vu que ce singe s'était emparé d'un malheureux petit habit militaire quele général avait fait faire pour modèle ;

le singe malencontreux se l'ajusta, ce qui provoqua une vive hilarité dans le régiment. Le pauvre singe mourut d'imprudence après avoir avalé une grande quantité de poudre, dont mon père se servait, comme les officiers de ce temps, pour poudrer ses cheveux.

Avant d'aller en Egypte, mon père avait été à Malte où il avait mangé des oranges énormes de l'arbre du Grans-maître."

C'est en novembre 1798, que le lieutenant général Sir Charles Stuart, commandant l'armée auxiliaire anglaise au Portugal, avait opéré un débarquement à Minorque dans les Baléares,

en vue d'y établir une base d'opérations en Méditerranée. Il eut l'idée d'y lever un corps parmi les prisonniers de guerre d'origine suisse et allemande à la solde de l'Espagne.

Il choisit pour colonel du « Minorca Regiment » ainsi créé, le brigadier général John Stuart. Le lieutenant-colonel fut Louis Lindenthal, le premier major Nicolas Trant et

le second major James Lyon.

Environ mille hommes furent incorporés et pour les encadrer on eut recours à d'anciens officiers de la "Brigade catholique irlandaise", à des Suisses et à des émigrés français. Parmi

ceux de l'ancienne Brigade catholique irlandaise (7 capitaines, 4 lieutenants, 2 enseignes), le lieutenant Jean-François O'Mahony, par commission de janvier 1799.

Le régiment comprenait un état-major et dix compagnies (dont une de grenadiers) avec chacune un lieutenant et un enseigne.

Il devait s'illustrer devant Alexandrie et particulièrement à la bataille de Canope (21 mars 1801), ce qui lui valut

l'honneur de devenir un régiment royal, renommé "The Queen's Own German Regiment" en 1802, et incorporé dans la ligne comme "97th regiment of foot" en janvier 1805.

[Note : il fut par la suite renuméroté 96e en 1816 et

licencié à Limerick le 10 décembre 1818.]

Le vicomte Grouvel décrit ainsi son uniforme : Chapeau de feutre noir, cocarde noire, ganse et boutons blancs, plumet blanc à base rouge. Col noir. Habit rouge doublé de blanc ;

collet jaune d'or bordé d'un galon blanc sur tout son pourtour (jusqu'en 1800 seulement); parements jaune d'or avec 3 boutons et boutonnière blanches ;

le devant de l'habit est fermé par 10 boutons de métal blanc avec 10 doubles boutonnières de fil blanc coupées carrément et placées à distance égale.

Culotte blanche, demi-guêtres noires. Etc.

Au premier plan, un officier du régiment de Minorque en 1801 ...

La bataille d'Alexandrie, 21 mars 1801, par Philip James de Loutherbourg

Retour à la vie civile 1803-1809

O'Mahony, qui était rentré en Angleterre, y passa six mois. Pendant la paix d'Amiens (1802-1803), il rentra en France en 1803, ayant décidé de profiter d'une retraite tranquille, au service d'aucun antagoniste. Un autre des rares irlandais qui agirent ainsi est Daniel O'Meara,

dont on aura l'occasion de parler plus loin.

Jean-François loua à Boulogne-sur-mer une maison rue Saint-Jean. Il allait souvent à Honvault.

Dans son codicille du 18 janvier 1803, James Lawlor écrivait : " Alors que par mes dernières volontés et testament (du 5 janvier 1797), j'ai légué à mon cousin germain John Francis Mahony

alors capitaine dans la brigade irlandaise, mais dernièrement capitaine du régiment dans le régiment allemand de la Reine (Queen's own German = Stuart Minorca) la somme de £ 100,

et 500 £ conditionnellement à sa mère, et alors que leur situation s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai fait mon testament, et que les motifs que j'avais alors de faire

ces legs n'ont plus aucune influence sur mon esprit, je révoque donc les deux legs. La somme à reverser aux légataires résiduels."

Jean-François vit souvent l'empereur à Boulogne et "il lui arriva même un jour qu'il était à causer sur la jetée en pierre de marcher en se reculant sur le pied de Bonaparte qui était tout à fait contre lui" (Ernest). Le 1er janvier 1806, qualifié de rentier, (AM Boulogne/mer, registres 1G593 et 1G594)

il vint se fixer à Paris, au 18 boulevard Poissonnière. Il fréquentait alors les salons de jeux et y ayant perdu tous ses gains en 1809, il retourna à la vie militaire.

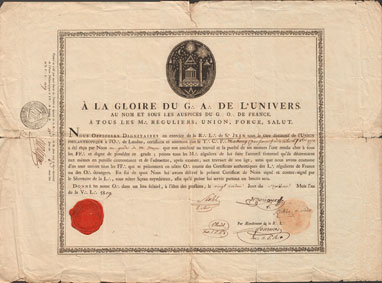

Réception au grade de maître franc-maçon le 21 août 1809

-cliquer sur la miniature-

La Légion Irlandaise au Service de la France 1809-1815 voir ici

Jean-François fut nommé chef de bataillon provisoire du 3e bataillon irlandais par lettre ministérielle en date du 15 mai 1809, et fut confirmé dans le grade par décret du 17 août suivant.

Conseillé par Clarke, irlandais, plus tard duc de Feltre et ministre de la Guerre, mais alors ministre plénipotentiel du premier consul,

Bonaparte avait ordonné la création d'une Légion irlandaise le 31 août 1803 (13 fructidor an XI), après la rupture de la Paix d'Amiens (23 mai).

Pendant ses douze années d'existence, son appellation et son organisation furent souvent changées ou remaniées.

Légion Irlandaise à ses débuts, on l'a connue ensuite

comme le

Bataillon Irlandais, le

Régiment Irlandais, le

3ème Régiment Etranger (irlandais) et pour finir le

7ème Régiment Etranger.

Un premier bataillon fut levé à Morlaix par Bernard McSheehy en vue d'une prochaine invasion de l'Irlande. Un décret du 10 mars 1804 autorisa la levée d'un deuxième bataillon *

et le titre de régiment fut donné à la Légion.

Ce projet d'invasion ayant été abandonné,

la Légion fut incorporée en 1806 à la Grande Armée et déployée en Allemagne. A Mayence elle recruta activement parmi les colonnes de prisonniers de guerre prussiens !

Enfin unité militaire à temps plein, la Légion était déployée pour la défense du littoral le long de l'estuaire de la Rivière Schildt.

En septembre 1807, elle est envoyée en garnison dans l'île de Walcheren, à l'embouchure de l'Escaut. Le deuxième bataillon qui rejoint l'armée d'Espagne en janvier 1808.

Le 13 avril 1809, la Légion devient le régiment irlandais commandé par le colonel O'Meara, à 4 bataillons : le 1er à Walcheren (Peterzelli), les 2ème en Espagne (FitzHenry),

le 3e à Landau (O'Mahony) et le 4ème en formation au dépôt

à Landau. Le colonel O'Meara, qui s'était rendu célèbre par la défense de Dunkerque en 1793, reçut l'ordre de rester à Landau pour compléter le 3e bataillon et le tenir prêt pour l'Espagne.

C'est donc à cette époque que Jean-François rejoignit la Légion comme commandant du tout nouveau 3e bataillon, constitué de 800 baïonnettes.

Parti de Landau en renfort du 1er bataillon stationné à Flessingue sur l'Ile de Walcheren (Pays-Bas), le 3e dut être dérouté vers l'Espagne.

En effet, Flessingue encerclée, investie à la suite d'un débarquement britannique, venait de tomber (15 août 1809). Le commandant Mahony dût conduire pendant quelques temps son bataillon en aval du Rhin

pour disperser les corps de partisans qui tentaient d'opérer une diversion sur les derrières de la Grande armée française. Par suite de cette excursion sur le Rhin, le 3e bataillon n'arriva à Burgos qu'en janvier 1810, après une longue marche d'hiver.

Il y avait alors un très important taux de désertion, chose prévisible vue la constitution des troupes !

Un officier britannique (John Aichison) écrivait à propos de l'arrivée du 3e bataillon à Burgos :

« Les déserteurs continuent d'arriver […] Des 45 arrivés lundi dernier, certains d'entre eux sont irlandais. Ils ont prétendu avoir fait partie de la Brigade Irlandaise,

dont un des régiments, constitué de 900 anglais et irlandais était entré en Espagne il y a quelques mois, mais il n'avait pas traversé les Pyrénées il y a six semaines que la

désertion le réduisait à 500 hommes »

A Burgos les 2e et 3e bataillons furent réunis en un seul. En l'absence du colonel O'Meara, FitzHenry en reçut le commandement comme étant l'officier supérieur le plus ancien.

Le gouverneur de la Vieille-Castille employa le bataillon dans toutes ses expéditions contre les chefs espagnosl, ce qui acquit un grand renom pour ses officiers.

A cette époque arriva l'ordre de former le 8e corps sous les ordres du général Junot, duc d'Abrantès. Il se composa de trois divisions, dont l'une était commandée par le général Solignac.

Le régiment irlandais fit partie de la deuxième brigade (Thomières) de la division Solignac.

Il quitta Burgos le 1er mars pour Rio-Seco où le colonel O'Meara arriva de Landau et reprit le commandement du régiment.

En avril le général Junot, duc d'Abrantès, attacha O'Meara à l'état-major de Solignac et donna le commandement du régiment à FitzHenry. Mahony fut attaché à l'état-major de Junot et le

commandement du 3e bataillon confié au capitane Allen

qui s'était distingué au siège d'Astorga. La décision de Junot de retirer à O'Meara et O'Mahony leurs commandements pour les placer à l'Etat-major suscita une grande controverse dans les milieux irlandais.

Ses raisons ne sont pas consignées en ce qui concerne O'Mahony, mais pour O'Meara, elles sont : "colonel O'Meara est incapable de commander un escadron de dix hommes".

Dans ses

Mémoires d'un exilé irlandais de 1798, Miles Byrnes, le républicain, qui n'aimait pas beaucoup Jean-François, le royaliste,

écrivait ceci : « Le chef du 3e bataillon, le commandant Mahony, se trouvant dans les plus mauvais termes avec ses officiers, les généraux Solignac et Thomières les réunirent, écoutèrent leurs plaintes et la justification personnelle du commandant Mahony, et décidèrent qu'il serait attaché à l'état-major du commandant-en-chef.»

Il ajoute que le duc de Feltre était fort mécontent que ses deux protégés aient été mis de côté sans avoir été consulté.

Le régiment demeura très actif dans la Péninsule, avec le maintien d'effectifs de 500 à 550

d'avril à novembre 1810. Réduit, démoralisé, le bataillon fut rappelé en France en décembre 1811 et l'ancien 3e bataillon put se reconstituer.

O'Mahony fut promu gros major (lieutenant-colonel) du régiment irlandais par décret du 8 février 1812, sous les ordres du colonel Lawless ; puis colonel de ce même régiment (devenu le 3ème étranger)

par décret du 4 décembre 1813 (Etat nominatif des officiers, 1 mars 1814).

Il était à Anvers pendant le siège de 1814. Le général Carnot, gouverneur de la ville assiégée depuis le 14 janvier par les forces prussiennes, russes et britanniques était résolu à tenir jusqu'à la dernière extrémité.

Le 1er avril, il réunit le conseil de défense au cours duquel il fut convenu de s'assurer de savoir si on pouvait compter sur les troupes pour défendre la ville jusqu'à la fin.

Certaine correspondance de Jean-François, manifestant ses sympathies pour les Bourbon, ayant été interceptée, il fut mis aux arrêts forcés à l'issue du conseil.

Le 18 avril, un courrier envoyé par le ministre de la guerre arriva à Anvers avec l'ordre de proclamer Louis XVIII. Le lendemain, le gouverneur, et toutes les troupes de la garnison, prirent la cocarde blanche

et se déclarèrent pour Louis XVIII. Les arrêts du colonel O'Mahony furent levés avant cette cérémonie, et il reprit le commandement du régiment irlandais. L'ordre d'évacuer et de rendre Anvers aux Anglais arriva le 2 mai.

Le régiment irlandais quitta la ville le 4 mai 1814 et se rendit à Dunkerque, en passant par Gand et Bruges. O'Mahony laissa le commandement au commandant Hayne et partit pour Paris afin

d'y voir le ministre de la guerre, le général Dupont. Le régiment se rendit à Lille où se trouvait son nouveau dépôt et y arriva le 16 mai 1814.

Le colonel O'Mahony revint de Paris et rejoignit le régiment à Lille. Il signa dès lors ses ordres au régiment : "chevalier de Mahony" se sachant probablement de la prochaine promotion de l'ordre de Saint-Louis.

Le 24 juin 1814, le régiment quitta Lille et se rendit à son nouveau dépôt d'Avesnes, où il arriva le 28, et où il s'attendait à une prompte réorganisation.

Le 3 août, le duc de Berry arriva à Avesnes, accompagné du général Mortier. Ils déjeunèrent à la sous-préfecture et après le déjeuner, le duc reçut le colonel Mahony

chevalier de Saint-Louis et l'autorisa à permettre aux officiers de porter la fleur de Lys.

Le 4 août le lieutenant général Bourke arriva à Avesnes, comme inspecteur général, pour réorganier le régiment (ce n'est qu'au mois de décembre, époque où le régiment fut envoyé à

Montreuil-sur-Seine, que la réorganisation fut effectuée, avec la suppression du mot "irlandais" de la désignation du régiment. Le régiment fut organisé en trois bataillons et un

dépôt).

Le 25 août 1814 eut lieu un évènement intéressant à raconter car, bien que les faits soient rapportés de façon très partiale par Byrnes, il montre le caractère que pouvait avoir Jean-François ainsi que des pratiques qui pouvaient encore avoir lieu à cette époque.

A l'occasion de la Saint-Louis, anniversaire du roi, le corps des officiers donna un dîner en l'honneur du général Bourke et des autorités d'Avesnes, suivi d'un bal au théâtre somptueusement décoré pour l'occasion.

A l'ouverture du bal, le colonel O'Mahony insulta grossièrement le capitaine Lawless et le mit aux arrêts.

Sur l'intervention du lieutenant-colonel Ware, le colonel leva la sanction et autorisa le capitaine à rester au bal.

Mais quinze minutes plus tard, il croisa Lawless, l'insulta encore plus violement et lui intima l'ordre de quitter la salle immédiatement. Ware intervenant encore, O'Mahony

le mit aux arrêts et s'en alla informer le général qui était dans sa loge. Le général ne pouvait approuver tout ceci mais n'en dit mot en public. Cette affaire ternit le bal. Le lendemain Ware reçut une note levant ses arrêts.

Il alla trouver O'Mahony et le provoqua en duel. L'arme choisie fut le pistolet. Après un échange de coups de feu, le colonel et son second parurent satisfaits et quittèrent le terrain bien que Ware refusa de s'excuser des propos qu'il avait tenus la veille.

Le dimanche suivant ce duel, alors que le corps des officier attendait le général Bourke, O'Mahony réagit de la manière la plus violente contre Ware pour

avoir eu l'audace de lui avoir parlé comme il l'avait fait la nuit du bal et qu'il méritait la cour martiale. Ce discours surprit les officiers qui pensaient qu'après le duel tout était oublié..

O'Mahony avait été autorisé, le 6 octobre 1814 à porter la décoration de l'ordre du croissant turc reçue en 1801 et avait été reçu chevalier de la Légion d'honneur le

9 novembre suivant.

"Sur l'instigation du royaliste Jean François O'Mahony" quatre vingt officiers signèrent le 1er janvier 1815 une

Déclaration de Loyauté au Roi. Après avoir réussi à faire organiser le régiment, pensait-il à son goût, le colonel Mahony obtint l'autorisation de se rendre, en février 1815, à Paris, où il se proposait d'épouser Miss Power,

la fille d'un de ses camarades de l'ancienne brigade irlandaise ; mais le contrat ne s'étant pas trouvé prêt lors du débarquement de Napoléon (Cent Jours), Mahony, comme tous les autres officiers en

congé à cette époque, fut obligé de revenir au régiment et de remettre à d'autres temps la cérémonie du mariage. Il revint à Montreuil-sur-Mer le 15 mars 1815 et

reprit le commandement de son régiment.

Il signa son premier ordre du jour : "Comte O'Mahony." Ce fut la première nouvelle qu'eurent les officiers de son titre de comte.

Il avait été breveté colonel par le roi le 10 mars 1815 pour prendre rang le 4 décembre 1813.

Napoléon arriva à Paris le 20 mars 1815.

Le 25 mars Mahony réunit chez lui tous les officiers du régiment pour connaître leurs intentions à l'égard de Louis XVIII qui était en route pour Lille.

Le lieutenant colonel Ware lui répondit : "Colonel, donnez-nous vos ordres et nous les exécuterons. Si le roi désire une escorte jusqu'à la frontière, il peut compter sur

le régiment pour faire son devoir. Mais, patriotes irlandais, nous n'irons jamais rejoindre le camp ennemi pour combattre la France, notre patrie adoptive."

Le colonel Mahony répliqua que pour sa part, il était résolu à suivre son roi dans ce qu'il considérait

le chemin de l'honneur. Il ne pouvait, d'ailleurs, ajouta-t-il, consentir

à servir encore l'Empereur, après ce qui s'était passé à Anvers, pendant le siège de 1814, alors qu'il se trouvait sous les ordres du général Carnot. Il était dès lors décidé à partir le jour même.

Il remit donc le commandement du régiment au lieutenant-colonel Ware. Le 26 mars arriva l'ordre qui dégageait tous les militaires de leur serment de fidélité à Louis XVIII.

Le régiment déploya à cette occasion l'Aigle qui était resté caché pendant les onze mois de la Restauration, alors qu'il aurait dû être brulé. Le colonel Mahony revint le lendemain, 27 mars, et prévint le lieutenant-colonel Ware qu'il était revenu pour reprendre le commandement de son régiment, en lui ordonnant de renvoyer

chez lui l'Aigle et la caisse militaire. Devant l'opposition des officiers qui ne comprenaient pas ce revirement, il se décida donc à suivre à nouveau

le chemin de l'honneur.

Mais cette fois c'est à Paris qu'il se rendit, au lieu de rejoindre son roi à Gand.

Il est écrit dans son dossier militaire que pendant l'interrègne (les Cent jours) il fut emprisonné

pendant six semaines et exilé ensuite en Bourgogne, pour avoir voulu entrainer son régiment dans la cause royale. Mais nous n'avons pas les détails.

Nicholas Dunne-Lynch écrit dans

The Irish Legion of Napoleon, 1803-1835 qu'il fut arrêté durant le siège d'Anvers en 1814 pour collusion avec l'ennemi.

[Le 3e régiment étranger, devenu le 7e pendant les Cent Jours fut dissous le 29 septembre 1815, ses personnels étant versés dans la Légion Royale Etrangère ou Légion de Hohenlohe.]

La Légion irlandaise en 1812. Son drapeau jusqu'en 1812. Son colonel (à cheval).

Ce drapeau est dû au secrétaire particulier de Napoléon, Clarck, d'origine irlandaise, futur Ministre de la Guerre.

La Légion reçut en décembre 1805 un aigle de drapeau, seule unité étrangère à laquelle Napoléon le donna.

En 1812, devenant 3e Régiment Etranger, elle adopte un drapeau tricolore.

Son mariage 1815

Si Jean-François se rendit à Paris et non à Gand, c'est qu'il voulait régler ce mariage qui n'avait pu avoir lieu en février.

Il épousa donc le 12 juin 1815 (6 jours avant Waterloo !) à Paris 6ème Anne Eugénie Clémentine de Power, née à Paris le 28 avril 1790, fille du comte Jean de Power, ancien officier, et de

Marie Henriette Brancour. Parmi les témoins, Wuillaume (sic) Ô Meara, maréchal de camp, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Bade, baron de l'Empire

et Richard Ferris, administrateur général des établissements et collèges britanniques dans l'Empire, tous deux amis de l'époux. Du côté de l'épouse, son cousin Charles Power, capitaine de cavalerie, membre de la Légion d'honneur,

et son ami Jean-François Bérard, avocat

De ce mariage deux enfants naquirent :

- Julie Françoise Clémentine, née le 26 janvier 1819 au Puy-en-Velay (Haute Loire), décédée le 12 janvier 1880 à Versailles, mariée en premières noces à André Hyppolite Bourdon, négociant à Valenciennes et en secondes noces le 20 juillet 1864 à Saint-Germain-en-Laye, au célèbre violoncelliste Alexandre Batta ;

- Charles Louis Ernest, né à Boulogne-sur-mer le 30 mars 1826.

-de-Power.jpg)

Anne Eugénie Clémentine de Power, comtesse O'Mahony, en 1868

La Légion de Haute Loire, depuis 9e régiment d'Infanterie légère 1815-1823

Les Légions départementales furent le symbole transitoire de l'armée impériale vers l'armée royale.

Louis XVIII prit en 1815 une série d'ordonnances liquidant l'armée napoléonienne.

Celle du 11 août 1815 créa les légions départementales. Concrètement, tous les militaires devaient rejoindre leur département d'origine où un conseil de recrutement statuerait

sur les conscrits admis

à faire partie de ce corps.

Deux jours auparavant, le 13 août, Jean-François fut présenté au Roi par le duc de Duras, avec cinq autres officiers supérieurs qui avaient été détenus à la prison

militaire de l'Abbaye par suite de leur dévouement à la cause royale. "Sa Majesté a daigné leur témoigner sa satisfaction. Les mêmes officiers ont aussi été présentés à LL. AA. RR. les ducs d'Angoulème et de Berri."

Le 1er avril 1816, le comte O'Mahony, nommé chef de la légion de la Haute-Loire (la 41e) le 11 octobre 1815, arriva au Puy et procéda à l'organisation et à la formation de ce

corps avec l'aide des ressources et du matériel mis à sa disposition par le conseil d'administration de l'ex 67e de ligne.

La légion, constituée sur le pied du 1er bataillon plus un cadre en officiers pour un 2e bataillon, eut à l'origine 46 officiers et 350 sous-officiers et soldats.

Le drapeau fut reçu et béni dans le courant de juillet. La légion tint ensuite garnison à Besançon où elle arriva le 25 août puis à Strasbourg où elle arriva le 25 novembre.

Son cousin le lieutenant général Barthélemy O'Mahony, commandant la 13e division militaire à Rennes, écrivit le 5 juin 1816 une lettre au duc de Feltre qui, comme lui, avait servi dans

le régiment de Berwick, pour le recommander pour une prochaine promotion de méréchal de camp.

Je vous prie, votre Excellence, de me permettre de recommander à vos bontés particulières le Cte François O'Mahony mon cousin, colonel de la Légion de la Haute Loire. Vous connaissez comme moi, Monsieur le Duc, la bonté et la distinction de ses services et les dangers

auxquels il a deux fois exposé sa vie à la tête du Corps qu'il commandait. La première à Anvers en lui faisant prendre la cocarde blanche malgré les ordres de Carnot, la seconde à Montreuil

en voulant mener son régiment au Roi à Gand. Vous savez également la manière dont il vient de mériter la marque de confiance que vous lui avez donné en obtenant pour lui, des bontés du Roi,

le commandement d'une Légion à organiser et à former. Je crois qu'il est un des colonels de l'armée qui s'est le mieux acquitté de ses devoirs comme il est un de ceux sur la fidélité duquel sa Majesté peut compter le plus.

J'ose espérer, Monseigneur, que tant de preuves de zèle et de dévouement pour le service du Roi, lui mériteront vos bontés pour obtenir d'être compris dans la première promotion des maréchaux de camp. Comme je prends à ce cousin

le plus vif intérêt, je considérerai comme m'étant personnel tout ce que votre Excellence voudra bien faire pour lui, et je confondrai ma reconnaissance à la sienne. Ma femme partagera

le même sentiment.

Un ordre du 6 mai 1818 prescrivit que la division de la Haute-Loire soit scindée en deux portions : le bataillon d'activité et le dépôt. Le premier vint tenir garnison à Grenoble où il arriva le 11 juin.

Le dépôt, formé par l'état-major et les cadres du 2e bataillon, retourna au Puy pour y recevoir les conscrits des classes 1816 et 1817 ; ils y arrivèrent le 4 juin.

L'instruction ministérielle du 7 mai 1819 ayant prescrit l'organisation du 2e bataillon, l'état-major de la légion et les cadres du 2e bataillon quittèrent le Puy le 16 juin et arrivèrent à Grenoble le 23 juin.

Le 19 octobre, la légion quitta Grenoble et alla tenir garnison à Mont-Louis (Pyrénnées-orientales) où elle arriva le 13 novembre. Elle participa au difficile service

de la répression de la contrebande.

Le Moniteur Universel du 10 juillet 1820 nous apprend que "le comte O'Mahony, colonel de la légion de la Haute-Loire, pour lui et les officiers de ladite légion" souscrivit

pour 290 francs

au monument expiatoire qui devait être élevé au duc de Berry assassiné le 20 février précédent.

Le 24 août 1820, O'Mahony fut promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. A la même époque, le 1er bataillon se rendit à Collioure, Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien pour faire le service de cordon sanitaire du littoral en raison de l'épidémie qui infestait alors l'île de Majorque.

Le 23 octobre 1820 suite à la mise en place de la nouvelle loi de recrutement de l'armée, une ordonnance royale supprima les légions départementales et les remplaça par

des régiments de ligne et légers, tous à trois bataillons. Le 26 décembre 1820 le maréchal de camp Vautré, délégué à cet effet, dissolvait le légion de Haute-Loire et, avec

ses éléments, organisa à Mont-Louis

le 9e régiment d'infanterie légère, dont le colonel O'Mahony prit le commandement. L'effectif était de 60 officiers et 750 hommes de troupe, chiffre notablement

inférieur à l'effectif normal (1 297 hommes). Le 25 janvier 1821 le général Vasserot vint remettre au régiment son nouveau drapeau, qui fut béni au cours d'une messe solenelle. Au mois d'août, une terrible épidémie de fièvre jaune ayant éclaté à Barcelone, le régiment occupa

tous les passages des Pyrénées orientales et forma le cordon sanitaire. Pendant ce service, qui dura trois mois, les postes du régiment eurent de nombreux démêlés avec les contrebandiers espagnols.

Le 27 novembre 1821, le régiment arriva à sa nouvelle garnison de Saint-Jean-Pied-de-Port. Le 19 février 1822 le régiment alla tenir garnison à Pau. Le 23 mai l'état-major et le 1er bataillon arrivèrent à Bayonne pour y tenir garnison.

Le 30 octobre, l'état-major et une partie du régiment allèrent tenir garnison à Saint-Jean-de-Luz. Le 15 novembre, en raison des évènements qui se déroulaient alors en Espagne, on forma alors à la frontière un corps dit d'observation des Pyrénées

dont, par la suite le duc de Reggio (Oudinot) reçut le commandement.

Adjudant de la Légion de la Haute Loire (petite tenue), aquarelle signée Auguste Moltzheim

Le régiment changea plusieurs fois d'uniforme.

Les officiers portaient l'habit blanc à la couleur distinctive de la légion (parements, revers, collet) qui était le rouge cramoisi pour celle de la Haute-Loire.

Ils portaient le schako et des bottes à glands à la Souvarow. En petite tenue, ils portaient l'habit bleu de ciel et le chapeau.

L'Armée des Pyrénées 1823-1824

Les évènements qui provoquèrent l'entrée en Espagne des troupes de la Restauration avaient leur source dans l'antagonisme qui existait dans la péninsule entre Ferdinand VII et l'opposition libérale.

Au congrès de Vérone en octobre 1822 les délégués français avaient promis l'intervention armée du gouvernement royal en faveur du rétablissement du pouvoir absolu en Espagne.

Une armée dite des Pyrénées fut organisée dans le courant de février 1823 et le duc d'Angoulème, qui en reçut le commandement en chef malgré son manque d'expérience, laissa au général Guillemot le soin de prendre les décisions militaires.

L'armée était composée de cinq corps : le maréchal Oudinot, le général Molitor, le prince de Hohenlohe, le maréchal Moncey et le général Tardif de Pommeroux.

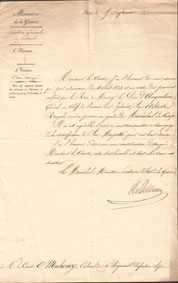

Nommé Maréchal des camps, le 11 août 1823, "en considération de vos services et à l'occasion de la fête de sa majesté", par ordonnance du duc d'Angoulême, commandant en chef de l'armée

des Pyrénées, O'Mahony quitta son commandement et le transmit au colonel de Neuchèze (21 août).

Arrivé en Espagne, il reçut le commandement supérieur de Jerez (24 août) puis celui de la 2ème brigade de la division d'occupation de Cadix (3 octobre) sous

les ordres du général comte de Bourmont. On pouvait lire dans Le Courier du 5 novembre 1823 : "Madrid, le 5 octobre. Nous n'entendons ici parler que de mouvements militaires. Deux objets

paraissent définitivement arrêtés, l'organisation d'une armée étrangère d'occupation, et le départ de l'armée française ; c'est pour arriver à ce résultat que tant de troupes traversent en ce moment l'Espagne dans tous les sens (...)

Quant aux troupes qui restent (en Andalousie), voici dans quel ordre elles seront réparties entre Cadix et l'île de Léon : M. le lieutenant-général, comte de Bourmont, commandant en chef. 1re

brigade, commandée par M. le maréchal-de-camp Ordonneau, à Cadix ; 2è brigade, commandée par M. le maréchal-de-camp comte O'Mahony, île de Léon ; 3e brigade, commandée

par M. le maréchal de camp d'Hautefeuille, à Port-Sainte-Marie et à Chiclana." Dans son Journal, le maréchal de Castellene à la date du 14 mars 1825 :

"J'ai été dans l'après-midi à Xérès, où je suis arrivé inopinément. Il est impossible de rien voir de mieux tenu que le second bataillon du 9e léger, commandé par le chef

de bataillon Courtot. Ce corps fait beaucoup d'honneur au comte O'Mahony qui l'a formé."

Le 15 novembre 1823 O'Mahony fut nommé aux fonctions d'Inspecteur général du cinquième régiment d'infanterie de la division de Cadix.

Il y était, entre autres, président de la commission française de la santé, dont les réunions, commencées le 8 mars 1824, se tenaient les mercredi et samedi dans sa maison.

La commission était composée en plus de lui, du représentant du Conseil de Cadix, du consul français, du commandant d'armes de la place, de l'intendant général de la division, etc.

Elle dédia ses premières sessions à la rédaction du règlement de précautions sanitaires destinées à empêcher la contagion des maladies épidémiques qui avaient l'habitude

de dévaster la région durant l'été.

"Disponible" le 7 avril 1824 (à sa demande ?) il est remplacé par le maréchal de camp

Susbielle. Avant de rentrer en France, il prit la précaution de rédiger ses états de service, qu'il signa à Cadix, le 30 avril.

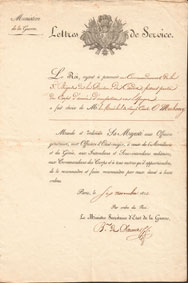

Promotion maréchal-de-camp en 1823, lettres de service de 1823 et état des services établi en 1824

-cliquer sur les miniatures-

Inspection générale et Cadre de Réserve 1825-1842

À la mort de son frère Louis XVIII, en septembre 1824, le comte d'Artois lui succéda au trône de France et fut sacré le 29 mai 1825 à Reims.

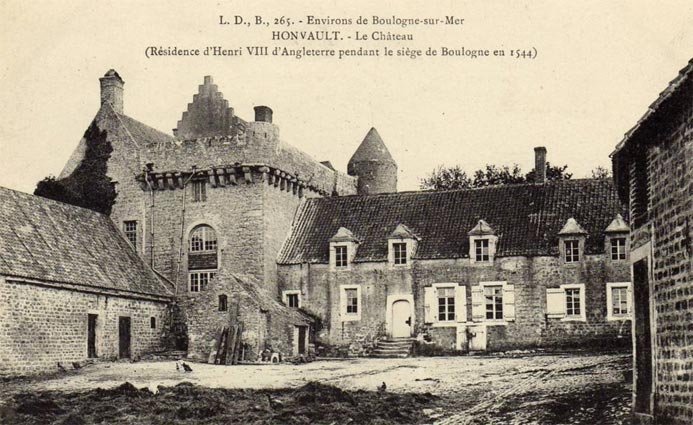

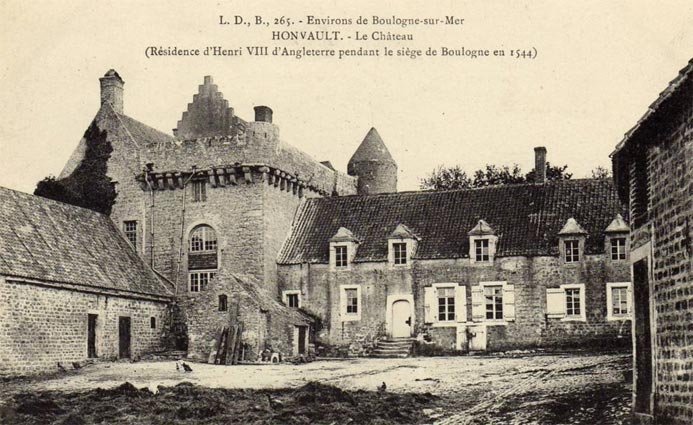

A la mort de sa mère en 1825 Jean-François hérita du château de Honvault.

Il fut nommé le 7 juillet 1825 aux fonctions d'inspecteur général de l'Infanterie pour le 13e arrondissement d'Inspection d'Infanterie. La Quotidienne du 22

octobre 1825 nous apprend dans les Nouvelles de la Cour, 21 octobre, que la veille, après la messe, le Roi avait honoré d'une audience particulière

M. le maréchal-de-camp comte F. O'Mahony, inspecteur général d'infanterie.

Il reçut commandement d'une des brigades du camp d'Infanterie le 3 janvier 1828.

Mis en disponibilité le 1er octobre 1828, il fut placé dans le cadre de réserve de l'état-major général le 22 mars 1831, après

la Révolution de juillet 1830 qui avait porté Louis-Philippe sur le trône.

Par son ordonnance du 27 juillet 1835, le "roi des Français" divisa le cadre de l'état-major général de l'armée en cadre d'activité (80 lieutenants-généraux et 160 maréchaux-de-camp)

et cadre de vétérance (40 lieutenants-généraux et 80 maréchaux-de-camp).

O'Mahony admis dans le cadre de vétérance le 1er août 1835 avec une solde de 3 000 francs (demi-solde d'activité). En temps de paix les officiers généraux du cadre de vétérance pouvaient être employés

selon les besoins à toute mission n'ayant pas pour objet le commandement ou l'inspection des troupes. Il ne semble pas que ce fut le cas pour O'Mahony qui fut ensuite

mis en non activité avec demi-solde, conformément à l'ordonnance du 28 août 1836 qui supprimait le cadre de vétérance.

Il fut placé le 15 août 1839 dans la section de réserve conformément à la loi du 4 août 1839 sur l'organisation de l'état-major général de l'armée.

Il s'était retiré à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) où il mourut le 18 juin 1842, âgé de 70 ans. Il fut inhumé au cimetière de l'est où furent également enterrés son épouse

et leur fils. Peu de temps auparavant Jean-François tenait un des coins du poèle à l'enterrement de son ami le baron Vattier, officier de marine (contre-amiral) qu'il avait connu en Espagne, personnalité

de Boulogne,

mort le 24 mars.

Ici reposent

dans l'attente de la résurrection

Jean Fois Comte O'Mahony

maréchal des camps et armées du Roi

commandeur de la Légion d'honneur, cr de St-Louis etc.

décédé à Boulogne

dans sa 70e année

le 8 juin 1842

Sa veuve

née Clémentine Eugénie de Power

comtesse O'Mahony

décédée à Boulogne

dans sa 77e année

le 20 mars 1867

Leur fils

Charles Louis Ernest Cte O'Mahony

décédé à Boulogne dans sa 42e année

le 2 janv. 1868

Epitaphe relevée par M. A. de Rosny en 1885

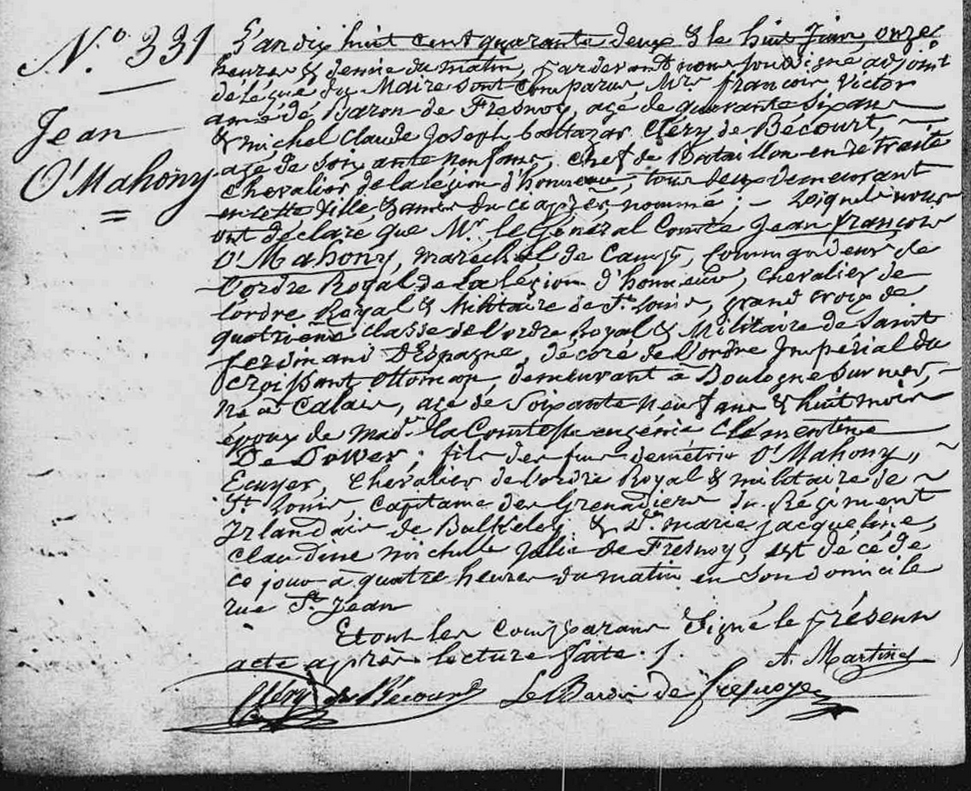

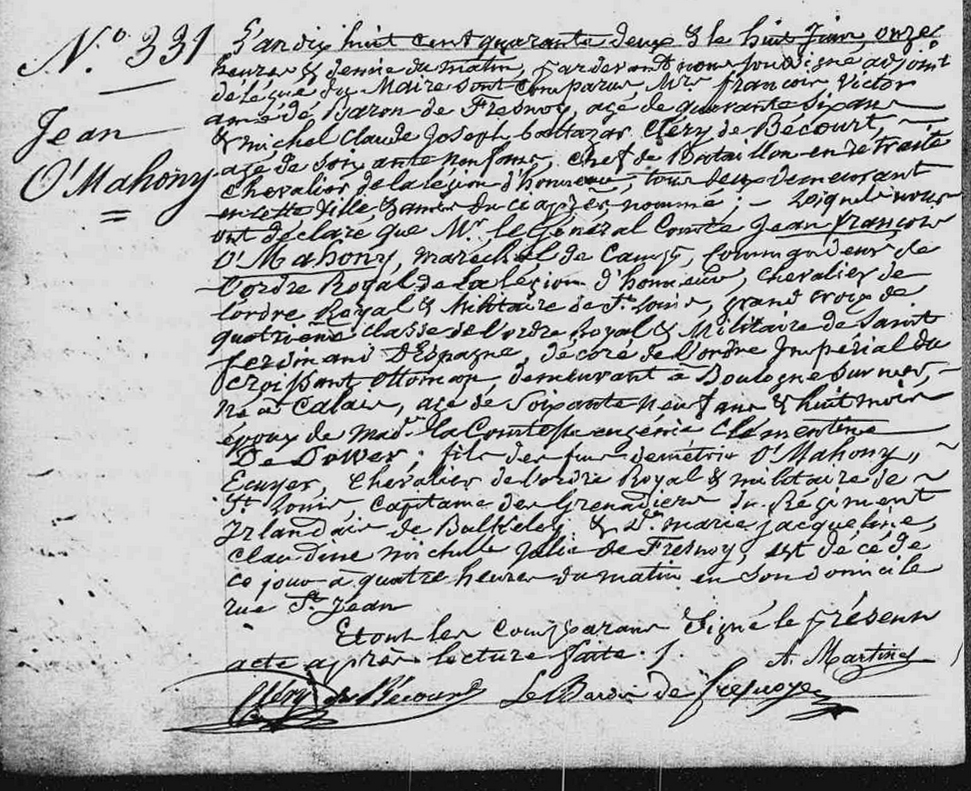

Registre des décès de Boulogne-sur-Mer 1838-1843 acte n°331 vue 850/1149 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Décès du général comte Jean-François O'Mahony, maréchal de camp, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

grand croix de quatrième classe de l'ordre royal et militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, décoré de l'ordre impérial du croissant ottoman (et du Lys)...

Honvault dont hérita Jean-François à la mort de sa mère en 1825

Honvault, fief de la commune de Wimille, était dans la famille Roussel depuis 1686. Le 29 floreal an VI, l'Administration centrale fit procéder au sort

et au partage de la succession de Melle de Roussel de Pernes. Honvault et ses dépendances échurent à Marie-Jacqueline-Claudine-Michelle-Julie de Frenoye, veuve de Demetrie

de Mahony, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel au régiment de Dillon. A la mort de Mme O'Mahony (1825), son fils, M. le comte Jean-François O'Mahony,

maréchal des camps et armées du Roi, hérita du château et le conserva jusqu'à sa mort (8 juin 1842) ; quelques années plus tard (16 avril 1860), M. le comte Ernest O'Mahony, fils de M. le général O'Mahony, en redevenait propriétaire.

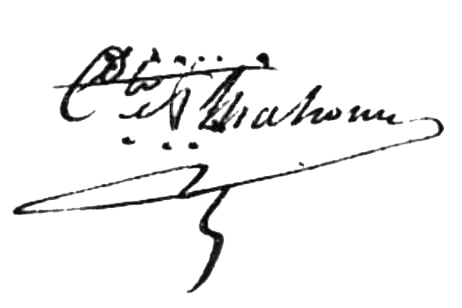

signature apposée sur le registre des naissances 1826

Il signe comte O'Mahony avec les points de reconnaissance maçonique.

-de-Power.jpg)

Le sujet est un officier fin du XVIIIe siècle, premières années du XIXe. Sa veste rouge écarlate montre qu'il sert dans un régiment des brigades irlandaises au service de la France ou d'un officier d'infanterie britannique.

Les épaulettes furent introduites dans l'armée britannique par le "Royal clothing warrant" de 1768. Les officiers portaient une épaulette, du côté droit, sauf les officiers de grenadiers qui en portaient deux. Dans l'armée Française, les capitaines portaient une épaulette sur l'épaule gauche et une contre-épaulette sur la droite (règlement de 1779).

A considérer qu'il s'agisse bien d'un O'Mahony, qui fut comte, général, au service de la France, et il n'y en eu pas tant que çà, on peut penser que le sujet est Jean-François O'Mahony en uniforme soit du régiment Walsh-Conway de la Brigade irlandaise britannique dans lequel il servit de 1794-1798 soit du régiment de Stuart-Minorca dans lequel il servit en 1799-1802. Le détail qui différencie ces uniformes est une lyre en métal sur l'épaulette du premier, invisible sur le portrait (voir plus bas). Les distinctives de l'uniforme de ces régiments sont jaune d'or et l'épaulette d'argent, comme sur le portrait ci-dessous du général Sir Chales Stuart qui a levé ce régiment. Si l'épaulette du portrait est dorée, comme elle semble l'être, ce peut être dû à au pinceau du peintre (de nombreux portraits d'officiers comportent des erreurs dans les couleurs de certaines parties des uniformes ou dans d'autres détails !) ...