Une dynastie de parlementaires franc-comtois :

nos ancêtres Boquet de Courbouzon

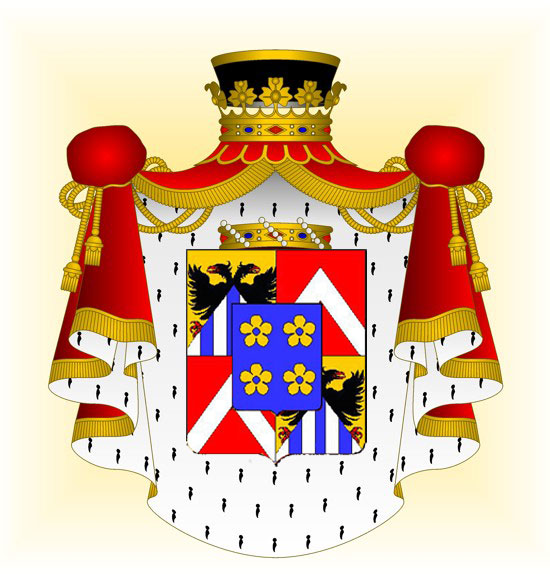

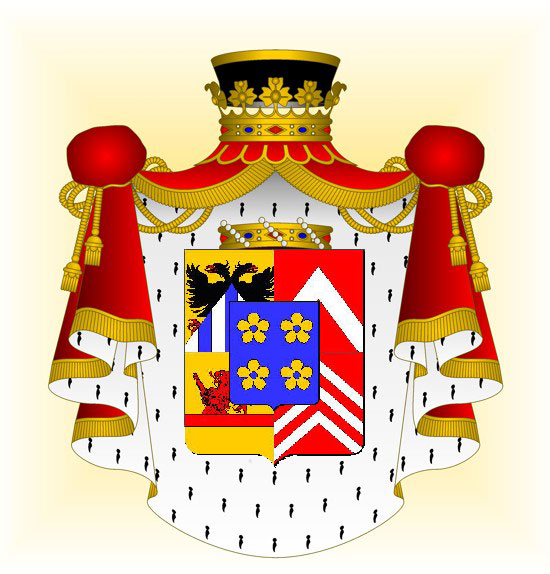

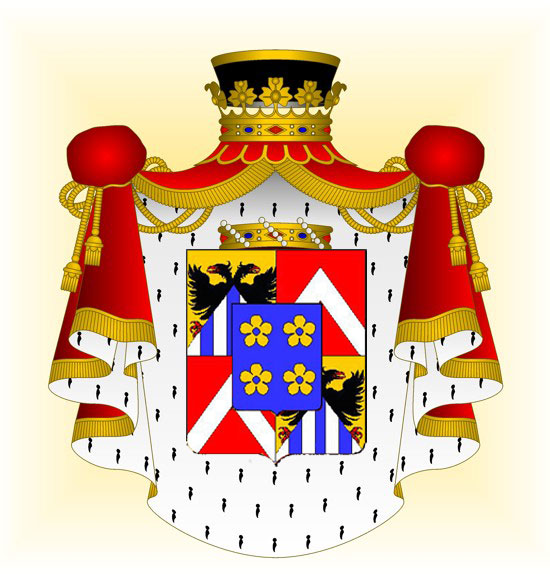

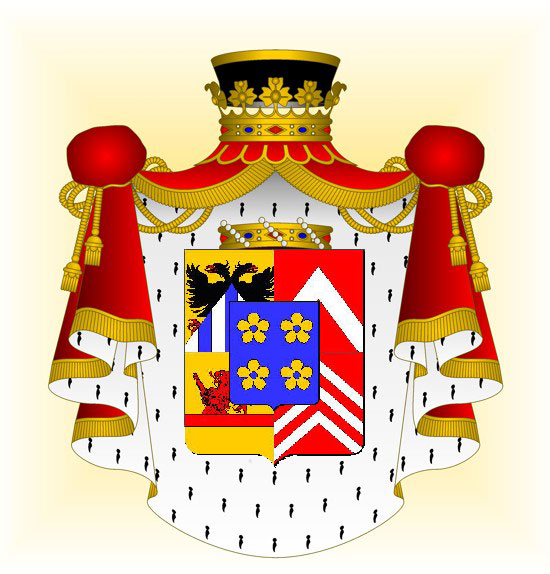

blason de la famille Boquet

Le Parlement du comté de Bourgogne et de Franche-Comté, transféré de Dole à Besançon en 1676, est le onzième parlement du royaume, qui en comptait 11 à la Révolution.

Quatre chambres le composaient alors, qui sont la Grand'Chambre, la Chambre de la Tournelle, la Chambre des Enquêtes et la Chambre souveraine des Eaux et Forêts.

Les présidents de la Grand'Chambre, la plus importante au sein du Parlement, sont appelés présidents à mortier, du nom du couvre-chef qu'ils portaient dont Mme de Maintenon se

moquait : Les présidents à mortier étaient assez ridicules avec leurs mortiers sur la tête, qui de loin paraissaient de ces boîtes plates de confitures [Lettre à M. de Villarceaux, 27 août 1660].

Les présidents des chambres (charges vénales) étaient sous l'autorité d'un premier président nommé par le Roi.

Le parlement était presque maître absolu en tout. Il partageait le gouvernement de la province avec le gouverneur, lequel ne pouvait rien faire d'important sans son avis. Les ordonnances des gouverneurs étaient sujettes aux lettres d'attache du parlement.

La famille Boquet, ou Bocquet, fort ancienne à Saint-Amour, où ils étaient marchands et apothicaires, compte 3 présidents à mortier.

"Les guerres qui ont désolé le Comté de Bourgogne et qui ont fait périr les anciens titres de familles, ne permettent pas de remonter la généalogie de celle des Boquet plus haut qu'à la fin du 15e siècle ; mais depuis

ce temps la filiation n'en est point interropmpue." (Dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye).

Le premier de cette famille qui nous est connu est Pierre Boquet, né vers 1455 à Saint-Amour (Jura), à 33 km de Lons-le-Saunier.

Docteur ès droits, il avait été nommé en 1500 par le duc de Savoie pour conseiller Charles de Savoie, son frère. Il a épousé par contrat du 29 avril 1461 Anne, fille de Louis de Vers,

écuyer, Lieutenant-général du bailli d'Aval, Maître des Requêtes de l'Archiduc. Le contrat porte que les parties se régleront selon les coutumes du comté de Bourgogne, observées entre les nobles.

Guillaume Boquet, le seul enfant qu'on lui connaisse, est rappelé avec la qualité de Noble

dans des actes de 1479, ainsi que dans une sentence de 1512. Il a épousé par contrat du 27 décembre 1508 Claudine, fille dHumbert de Poissier, citoyen de Besançon, et Jeanne de Grammont.

Par ce mariage, Guillaume se trouvait allié au cardinal de Granvelle, premier ministre des Pays-Bas espagnols en 1559 et vice-roi de Naples en 1571, la mère du cardinal étant la tante de sa femme.

Claude Boquet, son fils, écuyer, seigneur d'Esmars, était Lieutenant général au baillliage d'Aval, siège de Montmorot. Il est décédé le 28 septembre

1599 à Lons-le-Saunier (Jura) et a y été inhumé dans le chœur de l'église des Cordeliers. Il est un de ceux qui contribuèrent le plus à l'illustration de la famille. Il comparut au ban et arrière-ban des nobles et gentilhommes du bailliage d'Aval en 1551,

et parmi ceux du bailliage de Salins en 1562.

Claude Boquet

-aimablement communiqué par M. Damien Labrot-

Claude s'est marié 4 fois :

- le 17 novembre 1555 avec Antoinette, fille de Philibert Gaillard, d'où Claude, qui suit ;

- le 21 septembre 1562 avec Claude Doms, d'où Georges, seigneur d'Escrilles, de Marangeat et de Montjuan, tige des Boquet d'Escrilles, branche éteinte ;

- le 15 janvier 1572 avec Guillemette Largeot, dame d'Emars, terre pour laquelle Claude reprit le fief en 1585 ;

- le 21 septembre 1593 avec Catherine, veuve de Philibert David, procureur général au bailliage d'Aval, fille d'Odot Viron, qualifié en 1545 conseiller de l'empereur Charles Quint et maître en la Chambre des Comptes de Bruxelles.

Claude Boquet, son fils, écuyer, seigneur de Montmorot en 1620, est né en 1556. Docteur ès droit, il était

Lieutenant général au baillliage d'Aval, siège de Montmorot. Bien que faisant partie d'une famille pro-française de Lons le Saunier, fait partie des 9 notables de Lons-le-Saunier

tranférés comme otages à Chalons-sur-Marne le 19 août 1595 après la prise de la ville par les armées d'Henri IV.

Libéré en décembre 1598 seulement moyennant rançon de 400 écus et après que la ville eut versé un impôt exceptionnel de 30 000 écus.

Noble Claude Boquet, second du nom, fils de Claude premier et d'Antonia Gaillard de C(p)illa

-aimablement communiqué par M. Damien Labrot-

Lors de sa visite pastorale à Saint-Amour le 21 septembre 1613, l'Archevêque de Lyon, Monseigneur Denis Simon de Marquemont, en fit une description :

Led. jour au matin nous avons célébré les saincts ordres en l'église des Augustins dud. St-Amour, y célébrant la ste messe et, après le disner, continuant nostre visite,

nous avons confirmé le peuple en l'église parrochialle dud. St-Amour, qui y estoit en grand nombre, et visité les chappelles d'icelle nommément:

(...)

La chappelle Ste-Catherine, qui est au pilier suivant dud. costé du midy, de laquelle est patron honneste Claude Boquet, dud. St-Amour, qui nous a dict avoir toujours possédé lad. chappelle de toute ancienneté, les tiltres de laquelle ont mrs les familiers de lad. église qui font le service, qu'est d'une grande messe qui s'y dit tous les vendredy et d'une petite messe qui s'y célèbre tous les sambedy, pour le revenu d'une pension de sept livres, outre une aultre fondation, faicte par feu messire Loys Boquet, qu'est de vingt livres annuelles au profit desd. sieurs familiers, pour dire une grande messe des morts tous les lundy. Il n'y a aucuns ornemens sinon de la familiarité. En icelle sont les images en bosse de Ste Barbe, Ste Catherine et St Claude.

Il avait épousé par contrat du 14 septembre 1593 Catherine, fille de Philibert David, procureur au bailliage d'Aval, et de Catherine Viron (qui fut mariée en 1573 à Claude Boquet).

Les biens de son épouse étant situés à Lons-le-Saunier, Blettrens, Sainte-Agnès et Montmorot, il fit hommage de ceux de Montmorot entre les mains du comte de Champlitte, gouverneur de la province, le 20 juin 1620.

Il fut convoqué aux Etats assemblés à Dole en 1614 et 1625.

Il est décédé le 25 juin 1663 et fut inhumé dans le chœur de l'église des Cordeliers de Lons-le-Saunier, où on lit (encore en 1772) son épitaphe au pied des tombeaux des Princes de Châlons etd'Orange.

Il laissait Georges, qui suit, et

Claudine, épouse de François Domet, docteur ès droits.

Georges Boquet, écuyer, seigneur de Montmorot, est né en 1594.

Il quitta l'étude des lois et les charges honorables de la Robe que ses ancêtres avaient exercées, pour embrasser la profession des Armes. Il a été capitaine d'une compagnie

de 100 hommes, capitaine du château de Raincourt (1644). Il a été vicomte mayeur de Lons le Saunier, et a été convoqué aux états de la noblesse à Dôle en 1661.

Lui et Louis (?) ont été confimés en noblesse par les Archiducs Albert et Isabelle le 17 mai 1607 (enregistré en janvier 1609).

Il est décédé 14 janvier 1670 et a été inhumé dans le chœur de l'église des Cordeliers, à

Lons-le-Saunier, dans la sépulture de ses ancêtres.

Il a épousé par acte passé à Dole le 5 janvier 1628 (1638 ?) Anne, fille et héritière de Guillaume Sachet, seigneur de Burgille, et Françoise de Poligny.

S'étant retiré le 3 mai de la même année en Suisse, à cause de la peste, il y fit donation, par devant le bailli d'Echalon, au canton de Berne, de la moitié de ses biens à son épouse. Le couple eut 7 enfants :

- Louis, sans alliance, prêta serment de fidélité comme noble le 19 janvier 1679 entre les mains du duc de Duras, premier gouverneur du Comté de Bourgogne après la conquête de cette Province ;

- François, qui suit ;

- Hugues, prêtre docteur en théologie, dont le testament fut publié au bailliage de Lons-le-Saunier le 29 janvier 1678 ;

- Anne Elisabeth ;

- Claudine, mariée à Claude Charles Jeannin, sieur de l'Etoile, fils du lieutenant-général du bailliage de Lons-le-Saunier ;

- Claudia Antonia, mariée par contrat du 11 octobre 1681 à noble Jean Baptiste Brégand, capitaine de cavalerie ;

- Catherine, religieuse ches les Franciscaines de Lons-le-Saunier.

François Boquet, écuyer, seigneur de Courbouzon (

voir ici) et du fief de Chantrans (à Montmorot) par donation faite le 31 mai 1680 par sa grand-tante Claude-Antoine

de Poligny, est né en 1640 et est mort le 13 décembre 1712 "après avoir reçu tous les sacrements". Avocat du roi au bailliage d Aval, conseiller au Parlement de Besançon le 6 février 1690, il reçoit la même année, de la municipalité,

ses lettres de citoyen avec le grand sceau, dans une boite d'argent aux armes de la ville, comme cela se faisait alors.

Il transigea le 20 décembre 1700 avec les habitants de Courbouzon, qui reconnurent qu'il était seigneur haut justicier en la dite terre, qu'il avait le droit d'y instituer un bailli et de faire publier

les testaments et actes de dernières volontés à sa justice.

Après avoir utilement servi son Prince et sa Patrie, il demanda et obtint du Roi des Lettres de conseiller honoraire en 1710. Il a épousé le 29 juin 1681

Françoise, fille de noble Jean Mailly, Conseiller du roi et Grand Gruyer et maître des eaux et forêts du Chalonnais, et Catherine de Pennessot. Le couple eut un enfant unique : Claude Antoine.

Claude Antoine Boquet de Courbouzon,

chevalier (1725), premier baron de Courbouzon (1740) par réunion des terres de Courbouzon et Chantrans puis de celle de Montmorot en 1747,

seigneur de Courbouzon, de Saint-Agnès (achetée en 1718 avec les droits de justice haute, moyenne et basse),

de Chantrans et de Montmorot, seigneur de Bracon (1737), est né le 25 mars 1682 à Lons-le-Saunier (4 ans après l'annexion de la Franche-Comté par la France de Louis XIV) et

est décédé le 16 mars 1762 à 79 ans. Il a été inhumé dans un caveau de l'église Saint-Marcellin "en présence d'un grand concours de peupe" et Binetuy de Grandfontaine a lu son éloge funèbre.

Son père ayant compris que ses études ne pouvaient être qu'ébauchées en province et qu'il fallait les perfectionner dans la capitale du royaume, résolut de l'y envoyer

à l'âge de 16 ans.

Il resta six ans à Paris où il suivit les cours des plus habiles professeurs.

Conseiller au parlement de Besançon par Lettres du 7 septembre 1704, il fut ensuite pourvu d'une charge de distributeur en l'Université de Besançon par Lettres patentes du 30 mars 1740.

Il se fit apprécier de Voyer

d'Argenson, membre du conseil de régence, au cours d'un voyage à Paris en 1716. Par son intermédiaire le duc d'Orléans lui confia une commission dont il s'acquitta avec succès,

ce qui lui valut une pension de 500 livres.

Président à mortier (1754, à la suite de son fils) au parlement de Besançon, il a été membre fondateur et 1er secrétaire perpétuel (1752) de l'Académie des Sciences, Belles Lettres, et Arts de Besançon.

Il joua un rôle important dans la défense des droits de la Franche-Comté, après la conquête française, par ses relations avec l'entourage du Roi qui lui confia de nombreuses missions.

Pour plus d'informations sur Claude Antoine,

voir ici.

Il a fait construire en 1735 l'hôtel dit

de Courbouzon-Villefrançon sur un terrain acheté aux bénédictins de l'abbaye Saint-V incent. Situé au 18 rue Chifflet,

il fait maintenant partie de la faculté des lettres. Dans ce qui était le grand salon se trouve une grande copie du portrait équestre de Louis XIV par René-Antoine Houasse.

Il avait épousé par contrat passé à Lohans le 8 mai 1706 Claire, fille de Bertrand David, seigneur d'Ardignat, secrétaire du Roi au Parlement de Bourgogne par patentes du 13 juin 1681. Claire, déjà 2 fois veuve, possédait en plus d'un domaine

appelé le fief d'Ardignat, à Montpont un autre domaine, 2 maisons et la lieutenance en chef du bailliage, à Boutières 2 domaines et une tuilerie, à Louhans une maison, etc., le tout

formant un revenu de 60 779 livres.

Claude-Antoine Boquet de Courbouzon

Armoiries du président à mortier de Courbouzon

Depuis son alliance avec les Sachet, la famille portait leurs armes sur celles des Sachet et des Poligny

comme on peut le voir sur une plaque de cheminée de 1735

Le duc de Luynes écrivait dans ses Mémoires à la date du samedi 1er août 1750 à Dampierre :

J'ai parlé ci-dessus de la place de premier président du parlement de Besançon. Il y a un conseiller de ce parlement nommé M. de Courbouzon, qui paraissait très convenable pour remplir cette place, mais M. le chancelier à jugé qu'il était plus à propos d'y mettre un magistrat d'un autre parlement ; quelques uns de ceux à qui il l'a proposé l'ont refusé. Il y avait dans ce parlement même un ou deux présidents, entre autres M. le président Michotel, qui pouvaient

espérer la préférence ; mais M. le chancelier a toujours persisté dans la volonté d'y mettre un étranger. Les amis de M. de Corbouzon en ont été d'autant plus fâchés, que son caractère d'esprit, sa douceur, sa politesse, la sagesse avec laquelle il s'est conduit entre le feu

premier président et le parlement, la considération et l'amitié qu'il a toujours conservé dans les deux partis et le succès qu'il a eu dans les différentes commissions dont il a été chargé,

semblaient devoir faire décider en sa faveur. Les raisons ont été représentées fortement à M. le chancelier et à M. le contrôleur général. J'appris avant-hier que M. le chanceleir, dans son travail avec le Roi, avait obtenu 2,000 livres de pension pour M. de Courbouzon.

Le couple eut 3 enfants :

- Marie-François Boquet de Courbouzon (1707-1796), clerc tonsuré (non engagé dans les ordres), abbé commendataire de Billon à 15 ans (1721-1726) puis de Bithaine (1725-1726).

Il fut en outre pourvu des prieurés de Bonnevaux (1725), Grandecour (1731) et Frontenay (1737) et d'Arbois (1742). C'est lui qui construisit l'actuel château de Courbouzon.

- Claire-Guillemette Boquet de Courbouzon (1709-1770), religieuse, co-adjudicatrice puis abbesse de l'abbaye royale des Dames de Battant de Besançon par brevet du 25 décembre 1739 ;

- Claude-François, qui suit.

Marie-François et Claire-Guillemette

Claude-François Boquet de Courbouzon (1715-1755), fut conseiller (1737) puis président à mortier au Parlement de Besançon par lettres patentes

du 22 janvier 1752. Il est l'auteur d'un Mémoire sur les Etats de la province qui fut lu les 17 et 24 décembre 1755 à l'Académie, dont il fut le second président.

Mort le 15 janvier 1755 à 39 ans, avant son père, il ne fut pas baron de Courbouzon.

Il a fait construire en 1744 l'hôtel dit de Courbouzon par l'architecte Jean-Charles Colombot sur un terrain acquis en 1732 par Claude-Antoine de Courbouzon, son père, sur une partie duquel celui-ci avait déjà bâti son propre hôtel. Situé au 20 rue Chifflet, il fait maintenant partie de la faculté des lettres.

Il a épousé le 22 septembre 1740 Anne-Madeleine, fille de Louis Le Bas de Girangy et Marie-Catherine Quentin de Champlost.

"Le président de Courbouzon" et Anne-Madeleine Le Bas de Girangy

Il n'est pas certain que ce président soit Claude-François, mais ce pourrait être son père également.

Sur le blason ont été ajoutées les armes des Courbouzon et des Chantrans.

Le couple eut 3 enfants :

- Claude-Antoine-Catherine, qui suit ;

- Claire-Joseph, née en 1742 à Besançon, épouse en 1771 de Charles-Joseph d'Olivet, seigneur de Dannemarie, lieutenant-colonel d'Infanterie et chevalier de Saint-Louis ;

- Françoise, dame de Saint-Agnès, mariée en 1767 à Jean-Pierre de Vauldry, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fils d'un conseiller au parlement de Besançon.

Françoise, dame de Saint-Agnès, par Wyrsh en 1769

Claude-Antoine-Catherine Boquet de Courbouzon, chevalier, 2e baron de Courbouzon, baptisé le 22 septembre 1741 à Besançon, décédé le 9 juin 1813, fut conseiller (1764) puis président à mortier (1777) au parlement

de Besançon. Alors qu'il était sur le point de faire pourvoir de l'office de président au parlement il fut dispensé du Marc d'Or par le Grand Conseil.

Claude Antoine a été élevé sous la stricte direction de son aïeul le célèbre jurisconsulte et premier secrétaire perpétuel de l'Académie de Besançon. Entré au collège

Mazarin en 1750, sur ses preuves de 200 ans de noblesse. Le Roi lui a accordé en 1757 la survivance d'une pension de 2 000 livres dont jouissait son aïeul sur le Trésor royal et

Sa Majesté a exprimé, dans le Brevet qu'elle lui a fait expédié, qu'elle le destinait à la Magistrature où ses ancêtres s'étaient distingués par des services importants.

Depuis 1764 il exerce la charge de conseiller au Parlement. Il épouse Le 12 mai 1773 Marie-Jeanne-Baptiste-Bénigne CHIFFLET d'ORCHAMPS, connue des siens sous le surnom de

Catherine, de 10 ans sa cadette (

voir registre).

Quatre ans après son mariage, il devient le troisième président à mortier de son nom. La Révolution supprime les parlements en 1790. Lorsqu'en 1791 Catherine décide de partir en émigration avec trois de ses

filles et son gendre de Girangy, Claude reste à Besançon avec sa fille Julie qui mourra en pension avant le retour de sa mère. Sa fortune, ses sentiments,

sa distinction désignaient le président de Courbouzon à la vindicte des clubs. Il fût contraint de divorcer pour préserver ses biens. Il séjourna en prison à Besançon puis à Dijon.

En 1796 il put aller à la frontière reprendre ses filles mineures. La conduite de ses affaires pâtit de l'absence des conseils de Catherine qui ne rentrera qu'à la paix

d'Amiens pour s'éteindre cinq ans plus tard en 1807 brisée par tant d'épreuves.

Catherine Chifflet d'Orchamps

Le couple eut 4 filles :

- Victoire, qui suit ;

- Marie Claire Joséphine (Joséphine) (1776-1852) mariée en 1804 avec Frédéric GARNIER de FALLETANS ;

- Marie Charlotte Maximilienne (Julie) (1780-1800), chanoinesse à Sainte-Claire de Lons-le-Saunier ;

- Marie Josèphe Philippine (Eugénie), mariée à Charles-Louis PERNOT de FONTENELLE et décédée en couches avec son 1er enfant.

Joséphine

Marie Marguerite Françoise Boquet de Courbouzon, dite Victoire, a été baptisée le 24 mai 1774 à l'église Saint-Marcellin de Besançon. Son parrain est son oncle Marie-François

et sa marraine est sa grand-mère de Berbis. Elle a épousé le 27 juin 1791 Charles Pierre Le Bas de Girangy. Sur cette famille,

voir ici.

Victoire

à gauche miniature de Borel, datée de 1813 (elle a donc 39 ans), et à droite, photo monochrome prise dans les années 1850.

Ils sont les parents d'Adèle, épouse Garnier de Falletans, mère de la comtesse O'Mahony (3e épouse d'Arsène).

Le vicomte Chifflet est l'auteur d'un très beau texte paru dans les Annales Franc-Comtoises (3e année, tome V, 1866) : Mme Le Bas de Girangy, née Boquet de Courbouzon.

«

Je redoute toujours extrêmement d'écrire sur les grandes morts, tremblant de me trouver par trop au-dessous d'une pareille tâche. Ainsi l'aije senti, il y a peu de mois, cherchant à retracer la vie sans peur et sans reproche du brave général Collomb d'Arcine, et aujourd'hui c'est encore à redire de bien hautes vertus que je dois m'attacher, d'autant plus hautes, d'autant plus rares, qu'elles ont passé et voulu passer simples, modestes et sans bruit.

La femme exceptionnellement vénérable qui vient de finir saintement une sainte vie de 92 ans, est certainement l'une des gloires les plus vraies de notre province, comme elle en fut l'un des types les plus complets. D'abord jeune fille pleine de charme, puis jeune femme toute à ses devoirs, plus tard vraie mère de douleurs, enfin et jusqu'au bout modèle accompli de toutes les douces et fortes vertus du vieux temps. Fille aînée du baron Boquet de Courbouzon, président au parlement de Franche-Comté, et de Marie-Bénigne Chiflet, soeur aînée de mon père, Marie-Marguerite-Françoise de Courbouzon épousa en 1791, âgée de dix-sept ans à peine, M. Charles le Bas de Girangy, d'une famille originaire du Berry, dont le nom patronymique se retrouve dans les familles du Plessis et de Bouclans.

A peine mariée, il fallut fuir : les grandes eaux de la révolution montaient. M. et Mme de Girangy franchirent la frontière allemande, et, croyant, comme la plupart des émigrés, ne s'éloigner que pour quelques semaines, quelques mois tout au plus, s'arrêtèrent à Trèves. Trois ans après, le flot gagnant, il fallut fuir encore, ils passèrent le Rhin.

Ici, déjà bien réelles vont s'accroître les douleurs de cette femme si jeune encore : M. de Girangy, voulant servir la cause de la royauté proscrite et contribuer, s'il était possible, à délivrer la France des hideux pouvoirs qui l'opprimaient, laissa sa femme et deux toutes jeunes enfants aux soins de M de Courbouzon et de quelques parents ses compagnons d'exil, et entra dans les rangs de l'armée de Condé. Quelle école de douleur pour celle dont il s'éloignait ! Avec quelle anxiété ne suivait- elle pas les détails et les chances de la guerre ! Enfin, au licenciement de 97, M. de Girangy rejoignit sa famille, qui se trouvait alors à Hanôvre.

Au 18 fructidor, les nouvelles reçues de France donnèrent un instant à la pauvre colonie l'espoir du retour. Elle avait depuis peu trouvé près de Hildesheim un gîte simple et agréable. Chose singulière, ce ne fut pas sans une sorte d'étrange regret que l'on se décida à le quitter. La demeure des exilés était abritée par de beaux ombrages, près des fraîches eaux de l'lnnerste ; ils étaient là tous, aïeule, père, mère, petits enfants, oncles et tantes, s'aimant, s'entr'aidant de leur mieux ; presque tous jeunes et, depuis le retour du Condéen, gais en vérité et presque heureux. Et puis, comment ne pas aimer la vie, tant tourmentée, tant dure fût-elle, tant loin coulât-elle de la patrie, quand elle s'embellissait d'exquises choses comme celles-ci : un jour c'étaient des bobines de soie qu'une main inconnue envoyait aux jeunes dames françaises pour les aider dans la confection de petits ouvrages dont elles tiraient quelque profit, mais la bobine était creuse et l'on y trouvait un rouleau d'or, sans jamais pouvoir découvrir le bon cour d'Allemand qui l'y avait caché. Ou bien, c'étaient des provisions de ménage, des légumes, mystérieusement déposés à la porte des pauvres Français par quelque artisan du voisinage, presque aussi pauvre qu'eux.

Du reste, l'espoir du retour en France ne dura qu'autant qu'il fallut pour quitter Hildesheim. Le Directoire ne versait pas autant de sang que la Terreur, mais il maintenait la proscription. L'amertume de cette déception fut un peu adoucie par la protection que leur accorda l'excellent duc de Brunswick.

Enfin le consulat et l'empire rendirent possible la radiation des émigrés de la liste des proscrits, et peu â peu, les uns plus tôt, les autres plus tard, la famille regagna la France.

Dès lors, Mme de Girangy, déjà mère d'un fils et de trois filles, commença à souffrir d'autres tourments. Rentrée au château de Courbouzou, il fallut reconstruire péniblement une fortune qui n'existait plus.

Sa famille devenait nombreuse, et au bout de peu d'années elle se trouva composée de six filles et de deux fils. Ce peut être une source féconde de chagrins qu'une famille nombreuse; c'est, en tous cas, une cause assurée de soucis permanents; Dieu fit ici descendre tous les deux.

Mme de Girangy ne vit ses années s'accumuler à un point si rare que pour les sentir presque toutes marquées de cuisantes douleurs. D'abord elle perdit son père, puis sa mère, puis un fils, glorieusement mort pour une belle cause, mais enfin mort et mort loin d'elle, puis son mari, puis trois de ses filles, trois de ses petites-filles, déjà grandes et charmantes, et plusieurs arrière-petits-enfants ; sa bru, deux sours, deux beaux-frères et trois gendres ; enfin son petit-fils, le dernier héritier de son nom, jeune homme déjà plein de belles et bonnes promesses, de talent et de cour. C'est à moi de partir, disait-elle, s'en plaignant à Dieu, et c'est moi qui les ensevelis tous.... C'était à regretter l'exil ; en exil, du moins, personne ne manquait, ou se serait, on s'appuyait les uns contre les autres ; ici l'on est décimé, dispersé par la mort. Mais aussi voilà à quelles épreuves se mûrit, se fortifia, se compléta cette vertu de femme. Durant 75 ans, du moment où finit sa vie de jeune fille, elle souffrit et soutint le fardeau : pas un seul jour elle ne faiblit et ne faillit à sa tâche. Elle éleva ses nombreux enfants, soit pour la mort, soit pour la vie, dans cette atmosphère de douceur et de force qui était devenue son élément; elle les nourrit de cette moelle chrétienne qui forme et prépare à tout. Cet intérieur de Courbouzon, grave, mais plein de parfaites bontés ; cette vie de château, sans aucun luxe, mais toujours honorable, simple et patriarcale, qu'elle faisait à son image, maintenait et gouvernait, était admirable à voir. Aussi, pas une âme pouvant sentir n'y pénétra jamais sans en recevoir l'atteinte. On entrait dans cette grande cour, modestement couverte d'une pelouse ; au fond les allées de vieux tilleuls, le jardin tracé à angles droits, où le goût moderne n'avait conquis qu'un petit coin pour des arbustes et des fleurs ; une habitation vaste et simple ; rien ou presque rien de changé d'il y a cent ans, tout respecté, tout conservé. On était reçu par Mme de Girangy, entourée et secondée par son fils et ses filles, et la douce gracieuseté de l'accueil tempérait l'aspect vraiment imposant de cette grande figure, devant laquelle on se sentait tenté de fléchir le genou comme devant la personnification sainte de la vertu, de la souffrance et de la force chrétiennes.

Le fait est que cette femme comme on en voit si peu, comme, hélas on n'en verra peut-être bientôt plus, sans grande fortune et vivant dans la plus modeste retraite, était entourée au loin de la vénération de tous, tant elle avait mis de dignité dans sa vie. Elle semblait là comme un. exemple du bien et du beau d'un autre âge, comme l'étiage vivant du niveau moral des anciens jours. Oui, ces sortes de figures sont rares, mais, à coup sûr, là où elles sont, descend et se repose le regard de la prédilection divine.

Je n'ai pu la revoir vivante, et ce me fut un regret bien amer. J'allai droit à son lit; sur ses traits régnait la paix du ciel; ses mains, qui pressaient le crucifix, disparaissaient presque sous un amas de chapelets, que de tous côtés on était venu y déposer pour les bénir par son contact.

Jusqu'à la dernière lueur de vie elle avait eu la pensée claire et droite, la parole ferme et douce comme toujours; elle avait réuni et béni ses enfants, disait à chacun le mot allant au but ; réuni, béni et exhorté ses domestiques, demandant des pardons pour des offenses imaginaires, à tirer des larmes de tous les yeux. C'est qu'elle était de ces vieilles et fortes races que la mort ne surprend ni ne trouble, parce qu'en elles la foi détruit la mort. Nombreux et brillant dut être le cortège des parents qui l'avaient précédée et vinrent la recevoir sur le chemin du ciel ; parmi eux elle put voir sainte Françoise de Chantal que, comme mère et comme veuve, elle avait toujours tendrement et spécialement invoquée. Ce cortège céleste, je ne le vois que par la foi; mais j'ai vu de mes yeux celui de la terre.

Quand le cercueil sortit et traversa les cours, elles se trouvèrent remplies de la population entière du village et d'un grand nombre d'habitants des paroisses voisines venus avec leurs prêtres. Tous avaient l'air consterné, beaucoup pleuraient, plusieurs étaient à genoux. C'est que tous perdaient à cette mort ; les pauvres surtout perdaient des secours, des consolations, ces bonnes paroles d'où sort le courage et cet aspect seul qui leur disait : voyez, j'ai été pauvre aussi, aussi pauvre que vous, et ma part de douleur a été plus large que la vôtre.

Mais non, ces bienfaits, ces exemples ne sont point épuisés, ceux qu'elle a laissés en partant sauront les perpétuer et former comme un prolongement à cette belle vie. »