Maison HUCHET

nos aïeux de la branche de la Bédoyère

La maison Huchet se divisa à partir du XVIe siècle en plusieurs branches, dont les plus importantes sont celles de la Bedoyère, de Quénetain,

de Cintré et de la Ville-Chauve. Nous nous intéressons ici à celle de la Bédoyère. Pour celle de Quénetain, se rapporter au livre d'Uniac Huchet de Quénetain : "Pélerin au pays des Huchet"

dont nous avons utilisé des extraits pour les parties communes.

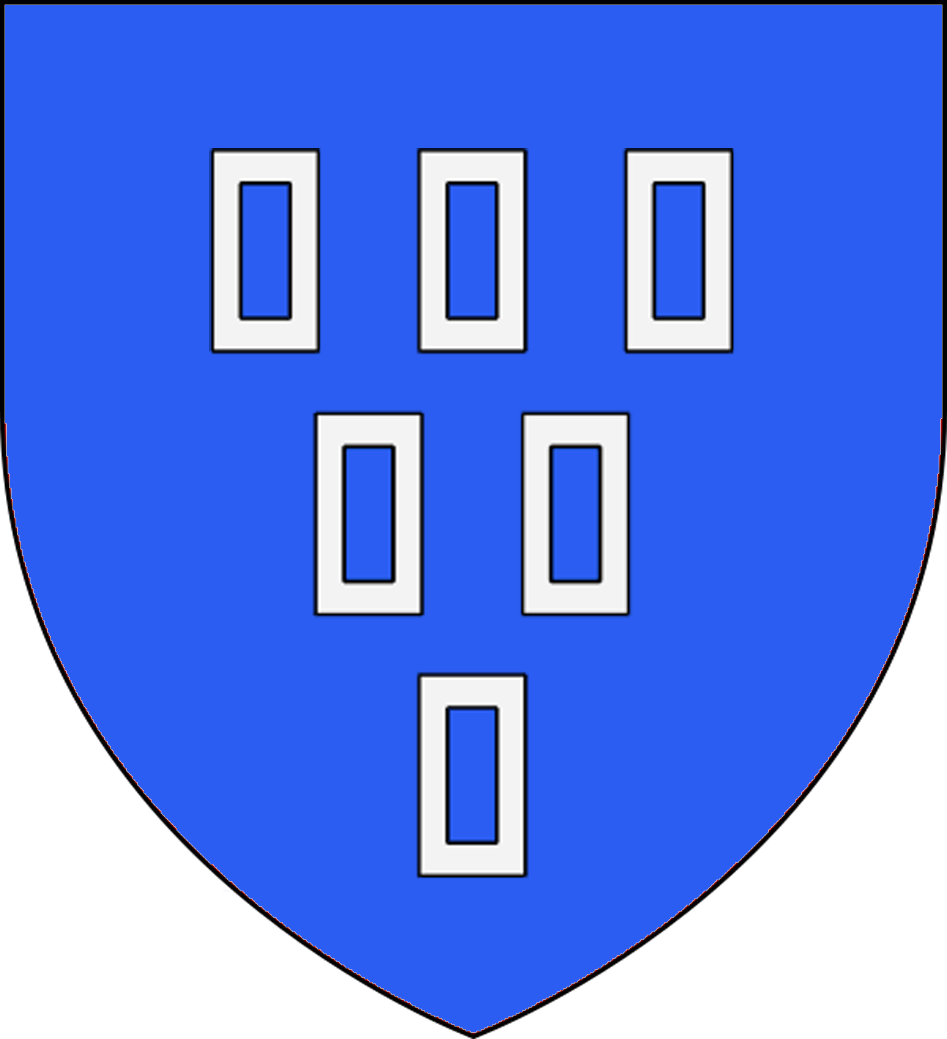

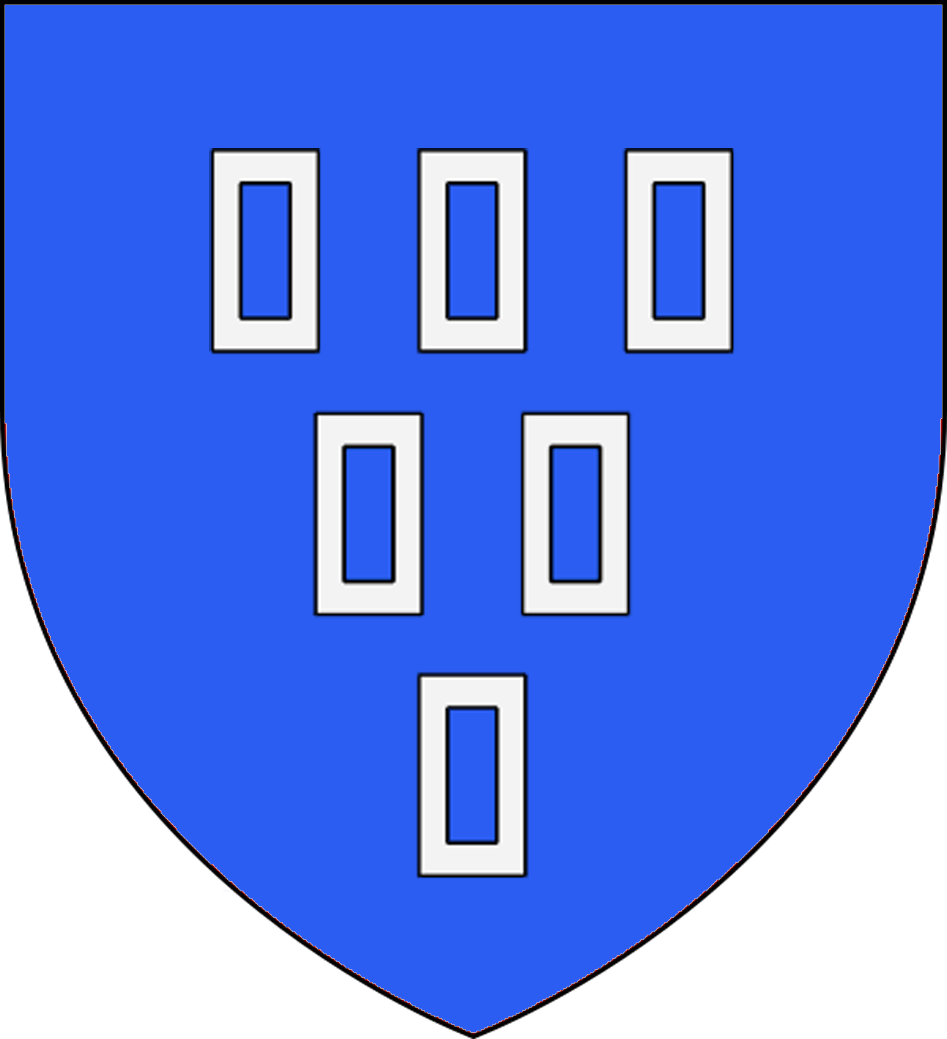

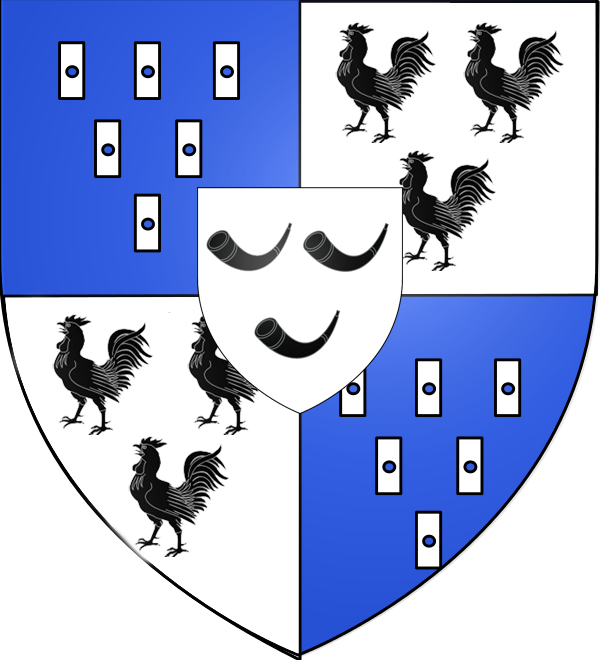

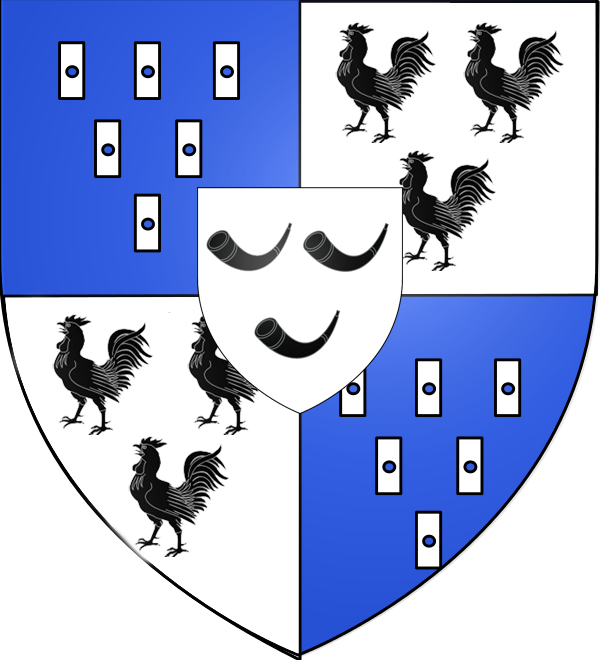

Les armes : "d'azur à 6 billettes percées d'argent, placées 3,2 et 1", pourraient être à l'origine celles des La Bédoyère.

Elles furent portées par toutes les branches de la famille Huchet jusqu'au XVIIIe siècle, époque à laquelle les Huchet de La Bédoyère

les écartelèrent avec trois huchets de sable sur fond d'argent, sans qu'on en connaisse une explication autre

qu'un certain snobisme, selon Uniac Huchet de Quénetain. On a cependant coutume de dire que les trois huchets de sable sont les armes des Huchet.

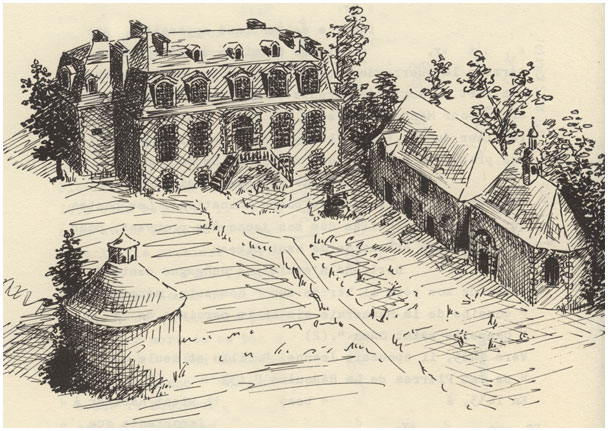

Le château de la Bedoyère, paroisse de Talensac (commune de l'arrondissmeent de Montfort)

-voir ici-

Maison seigneuriale de la paroisse, elle fut reconstruite entre 1739 et 1742. Mal entretenu le château fut détruit vers 1920.

dessin d'après une photo prise vers 1900, extrait du livre "Au pays des Huchet"

Jusqu'en 1433 la Bédoyère appartenait aux seigneurs de cette terre dont ils portaient le nom. Lors de la succession de noble

Pierre de La Bédoyère, époux d'Aliette des Salles, le 26 mai de cette année là, sa fille aînée reçut cette seigneurie dans

son lot.

Elle se nommait Jeanne et était seule hétière de son père, bien qu'elle eut une sœur, nommée Macée, qui n'aura pas d'enfants de Jean Jehannin, son époux.

Jeanne avait épousé vers 1425 Bertrand Huchet et vivait avec lui au manoir de La Mesneraye, qu'il avait hérité de son père mort en 1423

semble-t'il.

Les Huchet étaient depuis longtemps seigneurs de La Mesneraye, paroisse de La Chapelle Saint-Onen, aujourd'hui Saint-Onen-la-Chapelle.

La Bédoyère étant plus importante et mieux située que la Mesneraye, Bertrand vint y habiter à la mort de son beau-père. Il se sépara

la même année des terres et du manoir de la Mesneraye, qu'il échangea contre ceux de la Bouexière, situés en la

paroisse de Saint-Bréal (Bréal-sous-Montfort).

Il regroupait ainsi ses domaines, les agrandissant même par l'achat de pièces de terres, fiefs et seigneuries situés alentour.

Ses descendants poursuivirent regroupements et acquisitions, et nous verrons qu'en 1663 tous ces fiefs seront réunis en une châtellenie du

nom de la Bédoyère.

La famille de Bertrand apparait en Bretagne après la bataille d'Auray (29 septembre 1364) qui mit fin à la guerre de succession de Bretagne

au profit de Jean de Montfort, depuis Jean IV, duc de Bretagne, contre Charles de Blois. On peut penser que les Huchet prirent le parti

de Montfort puisqu'ils devinrent familiers du duc auprès duquel ils obtinrent de bons postes. Avant cela rien n'est vraiment sûr. Pour les uns, ils venaient d'Irlande, pour les autres du Brabant.

Nous ne nous aventurerons donc pas dans ces périodes plus anciennes, et partirons de ce dont nous sommes sûrs,

à savoir Olivier Huchet.

- Olivier HUCHET, seigneur de la Mesneraye, cité dans une charte de 1360.

- Jehan HUCHET, dit Joly, seigneur de la Mesneraye, époux

de Guilemine Bourdin. Il devait être un familier du duc de Bretagne

puisqu'au lendemain de sa mort en 1423, il propose à son fils une charge de secrétaire.

- Bertrand HUCHET, seigneur de la Mesneraye à la mort

de son père et jusqu'en 1434 puis de la Bédoyère par son mariage avec Jeanne de

La Bédoyère, a du naître en 1402. En effet, il était encore mineur le 16 août 1423 et dès le 16 avril 1424 il signait un amendement en qualité de secrétaire du duc de Bretagne.

Il reçut une éducation de haut niveau si on en juge par les postes qui lui seront confiés dès son plus jeune âge.

Nous connaissons la vie de Bertrand Huchet grâce à 70 chartes permettant de la reconstituer.

Jean V, duc de Bretagne, est venu le cueillir au seuil de sa vie d'adulte, lui demandant de le servir, ce qu'il fera

pendant près de 20 ans, jusqu'à la mort de ce bon duc en août 1442. Il occupera plusieurs fonctions soit à la cour du duc,

soit dans l'administration de la Bretagne.

En tant que secrétaire du duc, qui en avait une dizaine, il appartenait à la Chancellerie et son rôle consistait à rédiger,

sceller et expédier les actes. Dans son Histoire de Bretagne, de La Borderie

précise, à leur propos, que "le caractère confidentiel de la fonction les mettait fréquemment en rapports intimes avec le duc".

En 1430, Bertrand est cité "Procureur de Guérande" et à partir de 1432 il est "Garde des petits coffres" et "receveur de l'évêché de Saint-Malo et du régalle de Saint-Malo de Beignon [résidence

d'été de l'évêque de Saint-Malo]". Le Garde des petits coffres formait avec le Trésorier général et le Trésorier de l'épargne, l'équipe

en charge des finances du duché. Il centralisait les recettes domaniales, c'est à dire celles propres du duc qui était directement suzerain de nombreux fiefs.

De par ses charges, Bertrand avait "bouche à la cour" de Jean V où il vivait et cotoyait les barons de Bretagne comme le vicomte de Rohan, le sire de Malestroit,

le comte de Penthièvre, le connétable de Richemont etc.

Le duc de Bretagne, qui n'avait pas d'ambassadeurs, députait une des officiers de la cour quand il désirait se faire

représenter. Bertrand fut ainsi chargé de plusieurs missions, comme de recevoir les bourgeois de Rennes le 1er avril 1435,

ou encore de se rendre auprès du duc de Stafort le 11 avril 1442.

Le duc mourut le 28 août suivant et dorénavant on ne vit plus Bertand paraître à la cour. Il vécut encore une quinzaine d'années, laissant

un fils Raoulet, qui suit, et une fille Raoullette, qu'il avait mariée à Bertrand de SAINT-JEAN, seigneur de la Ville ès cerfs.

le duc Jean V (Chapelle Saint-Fiacre, Le Faouet)

- Raoulet HUCHET, archer du duc François II, seigneur de la Bédoyère après son père,

né vers 1426, prit dès 1453

la gestion du patrimoine familial. Son père l'avait marié à Françoise

de La Bintinaye, fille d'un voisin, ami et son exécuteur testamentaire. Ce mariage, qui ne satisfaisait que Bertrand,

fut la cause de bien des disputes entre la mère et le fils. Celui-ci en demanda la nullité et le 3 avril 1463, il épousait

Charlotte de Cahideuc, fille du seigneur de la Barre. Raoulet enfin heureux, et sa mère satisfaite, elle lui fit donation

dix jours plus tard de la propriété de tous ses "héritages, rentes, revenus, juridictions, seigneuries et obéissances", sous

la réserve d'en conserver l'usufruit. Raoulet et Charlotte eurent deux enfants : Bertranne, née vers 1464, mariée le 17

janvier 1504 à Roland de VAUFERRIER, seigneur de la Basse-Ardaine, et Jehan, né vers 1466, qui suit.

Charlotte mourut vers 1468, et Raoulet contracta une troisième alliance avec Perrine Cojalu, fille du seigneur du Plessis-Cojalu, en Bédée.

Quatre enfants en naquirent : Guillaume, prètre, Marguerite, épouse du seigneur de la Ville-Olivier, Perrine,

mariée au seigneur du Plessix, et Jamet.

Raoulet, qui n'avait pas suivi le chemin de son père à la cour du duc

de Bretagne, fut probablement tué à la bataille de Saint-Aubin du Cormier, le 28 juillet 1488, au cours de laquelle les 1 700

archers bretons se firent tous tuer jusqu'au dernier ! Il avait paru aux montres militaires de 1479, 1480,

1483 et 1484, comme archer "avec broqueton et brigandine",

détail permettant de situer ses revenus entre 60 et 150 livres (selon l'ordonnance du duc, du 14 février 1451, réglant le service d'armes

du par la noblesse).

Perrine, sa veuve, lui survécut une dizaine d'années. Elle s'installa à la Bouëxière avec ses deux filles encore mineures.

- Jean HUCHET, 2e du nom, seigneur de la Bédoyère, avait épousé en 1494 Françoise de Bellouan,

appartenant à une des familles les plus importantes de Bretagne. Il mourut en 1506, laissant deux enfants en bas âge, dont un fils prénommé également Jean.

- Jean HUCHET, 3e du nom, seigneur de la Bédoyère, avait

épousé en premières noces, Julienne de Quédillac et en secondes noces, Marie de Cleuz, dame de Rédillac.

Né le 1er janvier 1495, il parut à une montre de l'évêché de Saint-Malo, en 1539, avec deux archers, ce qui indique des revenus importants (300 à 400 livres).

Il mourut en 1550, laissant 3 filles du premier mariage et 5 enfants du second, parmi lesquels : Rolland, qui suit, Charles, seigneur de Rédillac,

auteur de la branche des seigneurs de Cintré, et Bertrand, seigneur du Pont d'Ars, auteur de la branche des seigneurs de la Ville Chauve.

- Rolland HUCHET, seigneur de la Bédoyère, n'avait que 13 ans au décès de son père dont il était le

fils aîné et l'héritier. Il avait épousé Rollande Tehel, fille du seigneur de la Bonnais (ou Bouvais), un protestant convaincu.

Cette alliance, qui ne correspondait ni à la noblesse de Rolland, ni à sa fortune, ni à la grandeur des alliances de

ses prédécesseurs, fait s'interroger sur sa confession. Il fit son testament le 2 septembre 1570, et mourut peu après,

laissant une jeune veuve enceinte et deux petits enfants.

- François HUCHET, écuyer, seigneur de la Bédoyère, est né vers 1567.

Il avait une vingtaine d'années lors des troubles qui suivirent l'avènement d'Henri IV à la couronne de France (1589).

Il suivit le parti du Roi contre celui du duc de Mercœur, prit les

armes "à ses propres frais" et fit de nombreuses campagnes contre les ligueurs qui se soumirent en mars 1598. François posa alors les armes, et obtint

3 mois plus tard une charge de conseiller au parlement de Bretagne. Il venait d'épouser (château de Trécesson, Campénéac,

24 novembre 1597)

Péronnelle de Carné-Trécesson, fille aînée du vicomte de Trécesson,

dont il eut François, probablement mort jeune, Gilles, qui suit, Pierre, écuyer, seigneur de Boisbrun, auteur de la branche

des seigneurs de Quénetain, Jean, François, chanoine à Paimpol, Grégoire, prieur, Julien, seigneur de Rédillac, recteur de Maxent, député de la noblesse à la Chambre des comptes, Françoise, épouse du seigneur de la Malonnière, Marguerite, religieuse, et Marie.

- Gilles HUCHET, 1600-1662, écuyer, seigneur de la Bédoyère, est né le

20 octobre 1600 à Campénéac. Il hérita des fiefs de la Bédoyère,

de la Bouexière, de Rédillac, et acheta les vicomtés de Pléhédel (1641) et de Loyat (31 octobre 1647), le fief de la Gacilly, celui de Montmuran et

plusieurs autres, dont certains dépendant de la seigneurie de Montfort. Il obtint du roi Louis XIII, en 1643, des lettres

patentes unissant tous les fiefs de la région en chatellenie (seigneurie et juridiction d'un seigneur propriétaire d'un

château), sous le nom de la Bédoyère. Le Roi accorda en même temps au seigneur de la Bédoyère une haute justice,

un marché à Talensac tous les mardis et trois foires par an (2 à Talensac et 1 au bourg du Verger.

Les lettres royales constataient aussi que le seigneur de la Bédoyère avait droit de prééminences, banc et enfeu armoriés

dans le chanceau de l'église de Talensac, qu'il était seigneur fondateur de l'église du Verger, et qu'enfin en l'église

de Bréal lui appartenait une chapelle prohibitive.

Gilles possédait la terre et seigneurie de la Ville-du-Bois (avec un manoir) en la paroisse de Mordelles, qu'il vendit

par contrat du 20 août 1647 à Jacques de Farcy. Son fils André s'y maria en 1641.

Il possédait également la vicomté de Pléhédel et la châtellenie de Langarzeau en la paroisse de Quemper-Guézennec par

la vente que lui consentit Jean-Emmanuel de Rieux (21 avril 1641).

Il en céda toutes les prérogatives à François de Plœsquellec

par acte du 10 mars 1644 moyennant 26 000 livres.

Après avoir été conseiller et garde-sel au parlement de Bretagne il acheta en 1631 à Christophe Fouquet, parent du célèbre surintendant, une charge de procureur général, charge qui sera tenue sans interruption pendant quatre générations

successives. Le procureur général était le réprésentant du Roi au parlement de Bretagne, et à ce titre un des personnages les plus importants de la province.

Mais le parcours pour être admis n'était pas simple : après avoir acquis la propriété de sa charge, il fallait obtenir du Roi

des lettres de provision (rédigées à la grande chancellerie puis scellée et signées par un des secrétaires du

commandement) puis obtenir l'investiture du Parlement qui le recevait à l'exercice de sa charge et à qui appartenait

en dernier ressort le droit d'apprécier si le pourvu d'office était digne de l'honneur d'entrée dans leur compagnie.

Pour cela le Parlement se livrait à une information [enquête] pour vérifier l'honorabilité du pourvu et lui faisait passer

un examen devant toutes les Chambres assemblées pour tester sa capacité [Il fallait avoir trente ans, être licencié ou

docteur en droit, avoir accompli un stage comme avocat d'au moins deux ans, être catholique, être noble]. L'examen

terminé, on recueillait les suffrages. Les quatre cinquièmes des voix étaient autrefois nécessaires. Quand la majorité

suffisante était atteinte, un arrêt prononçait simplement l'admission et la Cour recevait le serment. Désormais

dépositaire de la « puissance publique », il devenait possesseur incommutable de sa charge, et ne pouvait en être

dépouillé malgré lui, de son vivant, que pour cause de forfaiture régulièrement jugée.

Il épousa en premières noces le 12 janvier 1623 à Rennes, Louise Barrin, fille d'un conseiller au parlement, et en secondes noces, en 1632,

Anne Le Pelletier. Du premier mariage eut André, qui suit, Anne, Françoise et Madeleine.

Il mourut à Rennes le 10 novembre 1662, âgé de 62 ans.

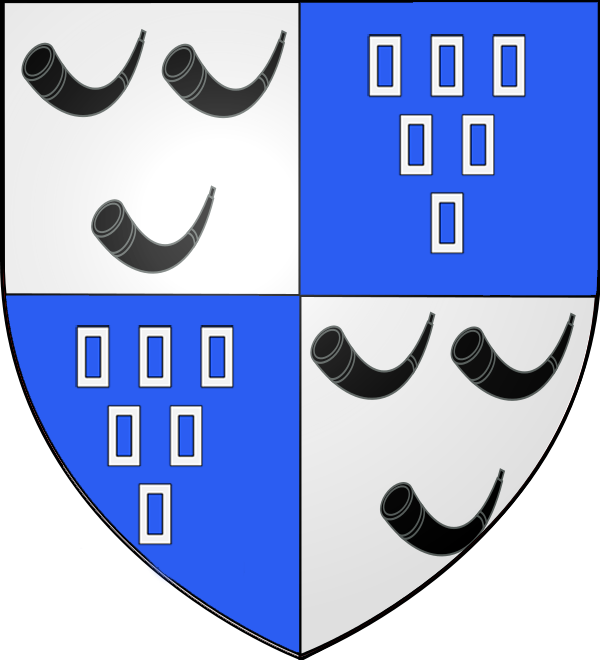

A la Bibliothèque nationale se trouve une gravure signée Noblet représentant l'écusson de Gilles Huchet de la Bédoyère

"écusson énorme, entouré de lourds lamnrequins, surmonté d'un casque. Au dessus un lion en cimier. Support : deux lions.

écartelé des armes des Huchet et de celles des Cleuz de Rédillac, avec sur le tout "d'argent à trois huchets de sable"

Le tout entouré du collier de Saint-Michel

Si l'annotation n'est pas erronnée, cela voudrait dire que Gilles était chevalier de Saint-Michel (le seul chevalier de cet ordre cité par de Carné est son arrière cousin Briand)

- André HUCHET, 1628-1688, écuyer, seigneur de la Bédoyère ;

il porta successivent les titres

de vicomte de

Pléhédel (vendu en 1649), vicomte de Loyat (vendu en 1662) et comte de la Bédoyère (après la mort de son père).

Il était étudiant à Caen en 1645.

Peut-être las des procédures pour la prééminence seigneuriale en l'église de Pléhédel, André revendit en 1649

à Jean Fouquet, seigneur du Boullay, parent de l'illustre surintendant, la vicomté de Pléhédel et la châtellenie

de Langarzeau, ainsi que les terres de Keruzarec et du Grand-Pré, s'étendqnt dans les paroisses de Pludual, Plouha,Lannebert et Lanvollon.

Et en 1662 il vendit celle de Loyat.

N'ayant plus de terre titrée et ne pouvant plus porter le titre de "vicomte de Loyat" comme il le faisait jusqu'alors,

il s'attribua celui de "comte de Bédoyère". Il était également seigneur et baron de l'Ile de Ré par acte d'acquisition du 13 octobre 1679,

passé par Denant-Bertelot et Berton, notaires royaux à Rennes. Il semble avoir revendu cette baronnie en 1681 au marquis de Beringhen.

Il acheta en 1680 les terres et seigneuries de Kerservant, Lilleho et Kergouct, situées dans les paroisses de Langoëlan et

Ploerdu.

Il était aussi seigneur de la Morinaye et chevalier de Saint-Michel.

Il a été baptisé à la paroisse Saint-Germain de Rennes le 19 avril 1628 et est décédé

19 septembre 1688 à Vannes où il fut inhumé à la paroisse Sainte-Croix. Du vivant de son père, il était connu sous le nom de vicomte de Loyat, et par la suite il était

qualifié comte de la Bédoyère.

Selon l'expression de l'arrêt de la réformation de

Bretagne « il parut au barreau avec applaudissement et avec éclat », fut reçu Conseiller le 29 Mai 1648, puis Procureur général au Parlement de Bretagne le 20 Octobre 1650 et ensuite Conseiller

d'État.Il avait obtenu des lettres de provision de l'office de procureur général, sur la résignation de Gilles

Huchet son père. Des lettres patentes, du 4 mars suivant, autorisaient ce dernier à continuer ses fonctions pendant

quatre ans, malgré sa résignation, à la double condition que l'office serait

déclaré vacant par la mort de son fils, et que celui-ci ne pourrait faire aucune fonction de cet

office pendant qu'il serait exercé par son père. - Par contre en 1659 Gilles Huchet obtenait à son

tour, sur la résignation de son fils, des lettres de provision en survivance du même office de

procureur général ; et la Cour les enregistrait à la condition que le fils ferait seul pendant sa vie

l'exercice dudit office.

Il mena la vie très occupée d'un procureur général de Bretagne , d'autant plus occupée qu'il eut un rôle

très prenant dans la

« Chambre de réformation » de la Noblesse de Bretagne de 1668 :

Des lettres patentes du 20 janvier de cette année avaient institué « une Chambre de réformation »

uniquement composée de parlementaires : le premier président d'Argouge, le président à mortier

Le Meneus, seize conseillers au Parlement, et le procureur général André Huchet. Elle avait pour

mission de réprimer les usurpations qui se faisaient de plus en plus fréquentes, et de vérifier les

titres de tous ceux qui prenaient des qualifications nobiliaires.

A cette fin, elle rendit, le 23 juillet 1668, un premier arrêt « ordonnant à tous greffiers, notaires royaux et

de hauts justiciers, leurs veuves et héritiers, et toutes autres personnes saisies de registres et actes publics, même aux

recteurs ou curés de cette province saisis des registres des baptêmes, de faire extrait de tous les actes et registres, où

les particuliers ont pris la qualité d'écuyer ou de chevalier depuis les vingt ans derniers, et les envoyer au procureur

général du roi » Muni de cette masse de documents, complétés par une enquête minutieuse édifiée

sous sa surveillance dans toute la province, le procureur général, jouant le rôle de demandeur, fit

comparaître devant la Chambre les innombrables intéressés tenus à justifier leurs prétentions

d'abord affirmées au greffe. Ce furent, en audience publique, des débats contradictoires, entre le

procureur général et les défendeurs, assistés de procureurs au Parlement qui présentaient par

« induction », à l'appui des prétentions de leurs clients, les titres généralement nombreux et

compliqués, tous communiqués préalablement a la partie publique. Un conseiller faisait rapport,

le procureur général concluait, et la Chambre statuait, parfois en déboutant les défendeurs, avec

condamnation à l'amende, et le plus souvent reconnaissant leur qualité de « chevaliers » ou de

nobles « d'ancienne extraction ». On vit d'ailleurs, mais assez rarement, des parties déboutées une

première fois de noblesse, obtenir, sur requête, l'autorisation de présenter de nouvelles pièces

dans un second débat, qui tournait habituellement à leur avantage.

Ces grandes assises, qui durèrent jusqu'en 1671, furent laborieuses; et le procureur général André

Huchet, constamment sur la brèche au cours de cette longue période, dut fournir un travail

véritablement absorbant (voir ici pour les Huchet).

Parmi les courriers échangés avec Colbert, notons cette lettre du ministre datée du 5 mai 1673 :

Pour réponse à votre lettre du 26 du mois passé, je dois vous dire que le Roy ne sera pas assurément satisfait

de la peine en laquelle les faux-sauniers ont esté condamnés par l'arrest du parlement ; d'autant qu'il n'y en

a point de plus légère que celle de servir Sa Majesté sur ses vaisseaux, vu qu'elle ne doit pas passer pour peine, et que ce serait un grand mal

dans le royaume si le service sur les vaisseaux de Sa Majesté passait pour estre une peine donnée à un crime de quelque nature que ce soit. Je scais bien que quelquefois, mais rarement, les juges pronooncent de ces sortes de peines pour des

crimes que les différentes circonstances diminuent extraordinairement ; mais il paroistra toujours extraordinaire qu'un crime de faux-saunage

sans circonstance ne reçoive que cette punition. C'est à vous de tenir la main, autant qu'il peut dépendre de votre charge,

à ce que le parment fasse une meilleure justice au Roy et au public.

Une "Chambre royale du domaine du Roi en Bretagne" fut créée en 1672 (et supprimée en 1674). Cette chambre,

présidée par le premier président du Parlement, M. d'Argouges, avait pour attributions la réformation du domaine, l'établissement des paiers rentiers, la vérifications de toutes les juridictions (hautes, moyennes et basses)

du ressort. Le service de procureur général fut d'abord fait par André Huchet mais surchargé de travail

suite à l'absence d'un avocat général et la privation de substituts, un procureur général spécial (M. de Molinet) le remplaça en 1673.

Les Huchet habitaient à Rennes une maison qui ouvrait à la fois sur la rue aux Foulons et la place du Palais.

Lorsque le parlement fut transféré à Vannes, ils

la vendirent

pour un montant

de 23 000 livres au couple Michau-Le Gouverneur (acte du 14 février 1674 par devant Gohier). Comportant deux étages, cette maison disposait de commodités témoignant d'une richesse

matérielle évidente et d'un réel confort : des écuries, un porche, deux caves, deux portails, une salle basse avec cheminée,

une cuisine, des offices, et deux étages avec chambres, cabinet et galerie.

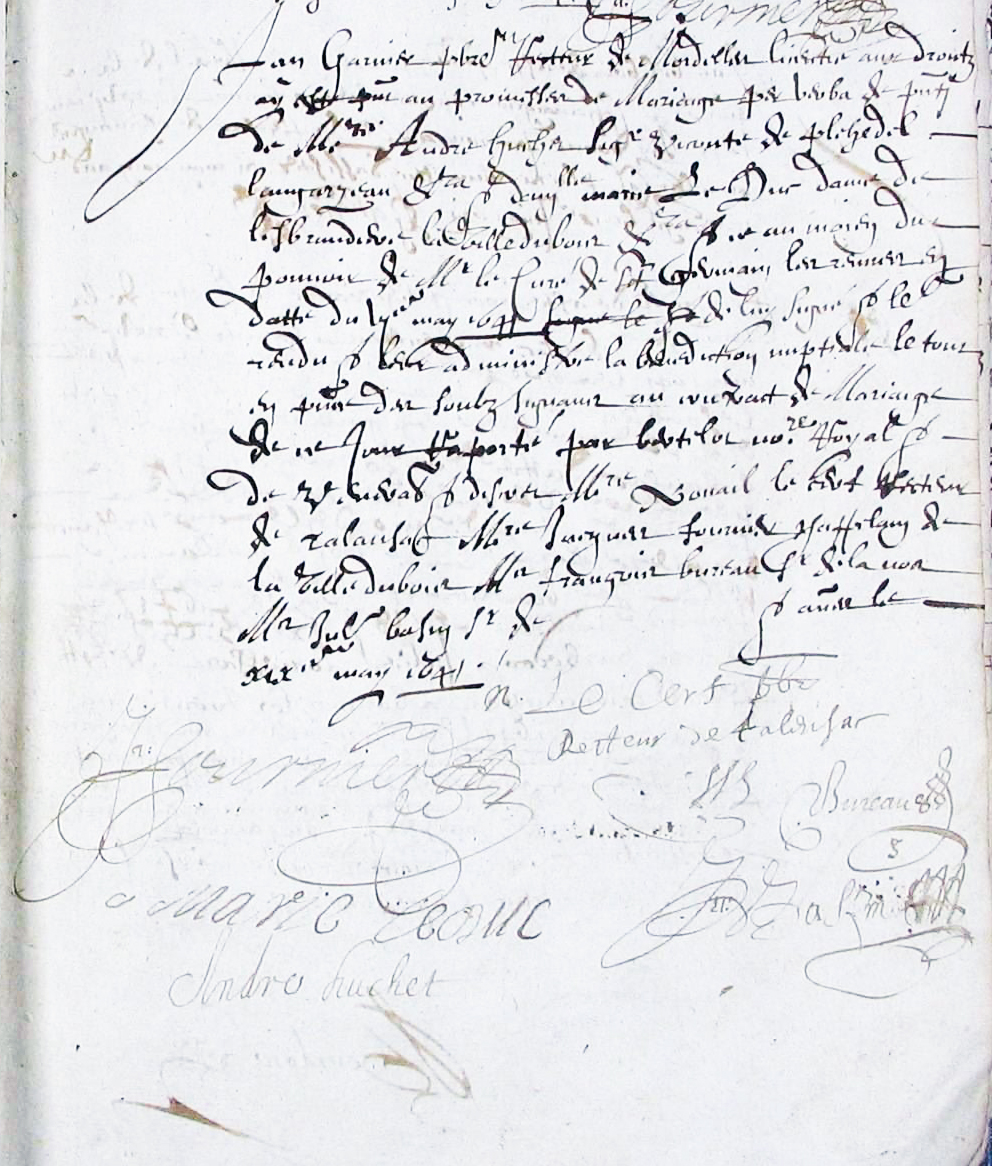

André se maria 3 fois. En premières noces, il épousa à

Mordelles le 16 mai 1641 (contrat du 1er mars 1639) Marie Le Duc, dame du Petit-Bois, fille et unique héritière

de Pierre, seigneur des Grandières, conseiller au parlement

de Bretagne, dont il eut plusieurs

enfants qui sont Charles-Marie, qui suit, François Simon, vicomte de la Bédoyère, auteur de la branche des seigneurs de la Besneraye,

et Françoise, épouse de François du Breil de Pontbriand, seigneur de la Motte-Ollivet. Il n'eut pas semble-t-il de descendance de sa seconde épouse Françoise Le Chevoir (4 mai 1682 à Vannes),

ni de sa troisième, Jacquette Morice de Quilio (25 janvier 1687 à Vannes).

Il mourut le 19 novembre 1688 et fut inhumé le lendemain dans l'église des Cordeliers de Vannes, "l'office de ses obsèques fait par

MM. du chapitre, auquel ont assisté MM. du parlement en corps."

Selon Jean Meyer (la noblesse bretonne au 18e siècle) André Huchet de la Bédoyère était un bien curieux personnage,

incontestablement populaire dans la noblesse bretonne,

et dont Charles Colbert (frère de Jean-Baptiste) a beaucoup médit le qualifiant de médiocre sans aucune capacité.

Voir fiche complète

à gauche : Mariage d'André Huchet, "seigneur vicomte de Pléhedel" et Marie Le Duc, dame des Brandières

AD 35 registre des mariages de Mordelles 1611-1646 vue 115/148

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

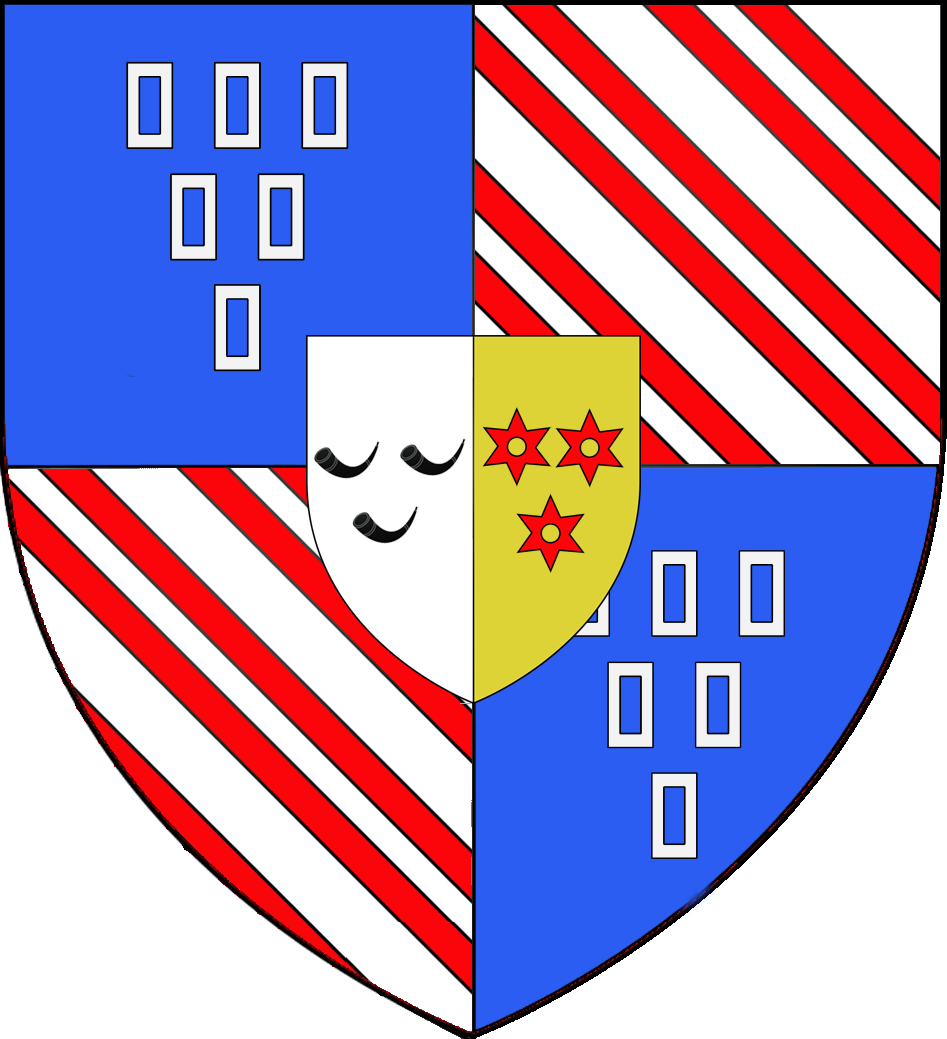

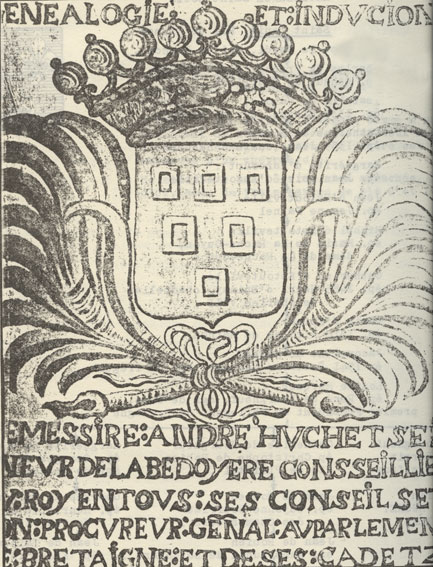

à droite : Page de garde aux armes Huchet de la maintenue de la famille

dans l'ordre de la noblesse en 1668

dessin extrait du livre "Au pays des Huchet"

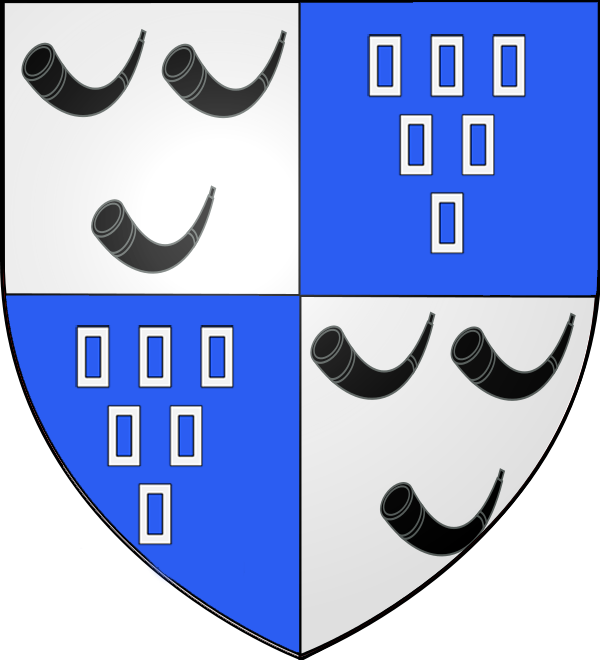

Ces armoiries se trouvent à la Bibliothèque nationale, sur une thèse imprimée sur satin dédiée à André Huchet de la

Bédoyère, 1659.

Elles sont surmontés de la couronne de comte et entourées de palmes.

On a un écartelé des armes La Bédoyère et de la famille de Fontenay

avec sur le tout un mi-parti Huchet et Le Duc du Petit-Bois

La seule raison que vois pour la présence des armes des Fontenay est qu'ils étaient vicomtes de Loyat avant les Huchet.

Dans la dédicace en latin, André est qualifié "equiti torquato" (chevalier au collier torsadé) ce qui signifie qu'il était chevalier de Saint-Michel, comme l'était son père.

- Charles-Marie HUCHET, écuyer, seigneur comte de

la Bédoyère, est né le 15 septembre

1647 à Rennes, a été ondoyé le jour même et fut baptisé le 7 août 1649 au manoir épiscopal de Rennes (registre

de l'église Saint-Martin) par Henry de La Mothe-Houdancourt, évêque de Rennes. Cette naissance à Rennes montre les hésitations

que manifeste son père pour s'enraciner à Vannes.

Charles de La Porte, duc de la Mailleraye, maréchal de France, grand maître de l'artillerie, surintendant des finances, etc. parrain de Charles-Marie

Sa seconde épouse, Marie de Cossé-Brissac, est la marraine

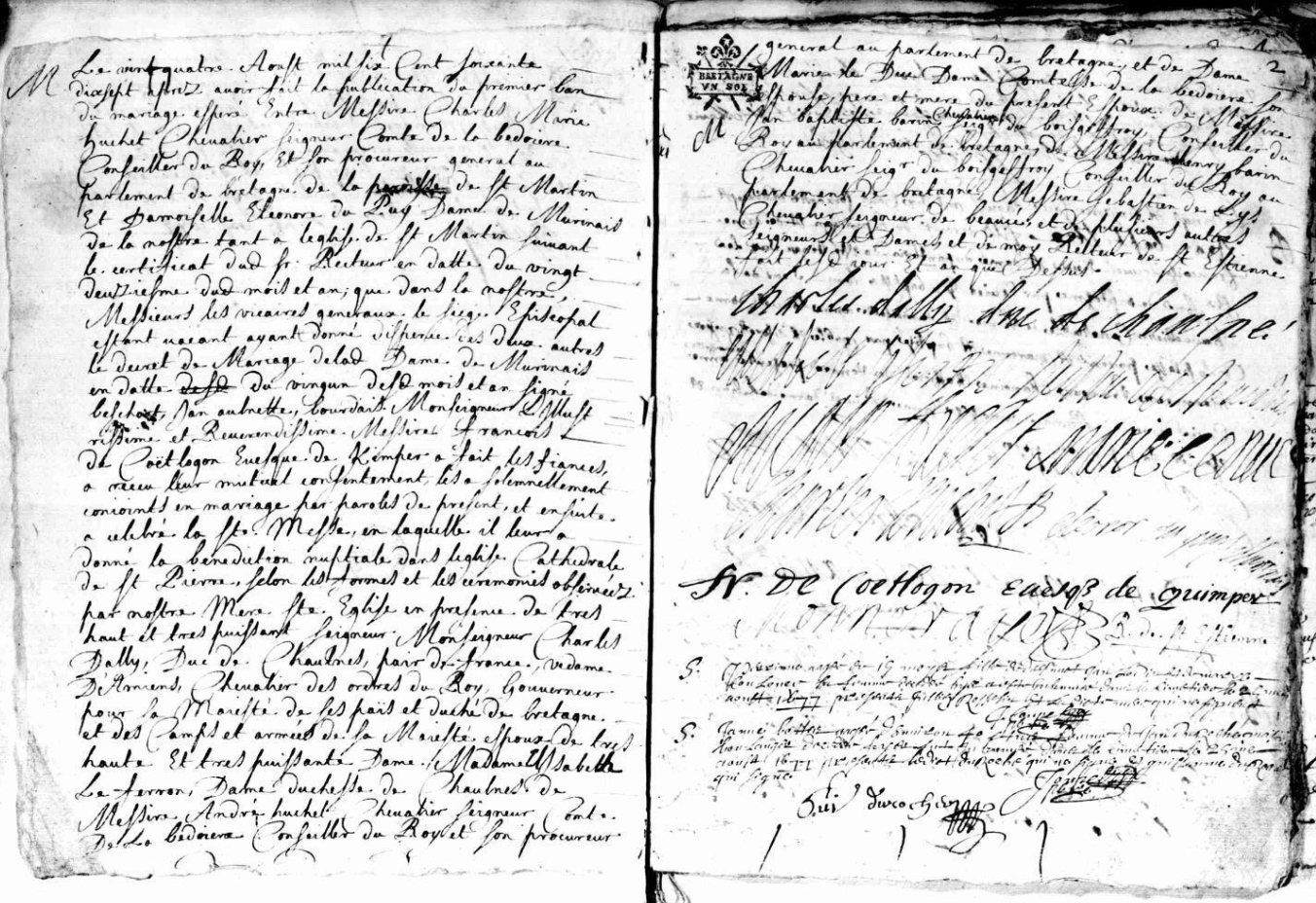

Il fut marié, le 24 août 1677, en la cathédrale de

Rennes par Monseigneur de Coëtlogon, évêque de Quimper, avec Eléonore du Puy, dame de la Murinais, l'amie de Madame

de Sévigné. Parmi les témoins se trouve "Monseigneur Charles Dally (d'Albert d'Ailly), duc de Chaulnes, pair de France, vidame d'Amiens,

chevalier des ordres du Roi, gouverneur pour Sa Majesté de ses pays et duché de Bretagne et des camps et armées de Sa Majesté".

à gauche, acte du mariage de Charles-Marie

Paroisse Saint-Etienne de Rennes, baptêmes, mariages et sépultures 1674-1786, vue 91/398

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

à droite, le duc de Chaulnes, parent de la mariée, témoin au mariage

En mars 1674, Charles Marie, alors avocat et substitut de son père depuis 1664,

obtenait aussi,

sur la résignation d'André Huchet, son père, des lettres de procuration en survivance de l'office de

procureur général. Des lettres patentes de 1676 et 1687 le confirment dans cette charge. Dans un acte du 3 mars 1659

il est qualifé : "Messire André Huchet, seigneur vicomte de Loyat, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé et son procureur général au parlement de Bretagne" et

dans un autre du 2 février 1680, il est qualifié "haut et puissant seigneur

messire André Huchet, conseiller du Roi en tous ses conseils et son procureur général au parlement de Bretagne".

Il avait été maintenu en sa qualité de chevalier et de noble d'ancienne extraction, par arrêt de la

Chambre de la Réformation de Bretagne du 7 octobre 1688, où sa filiation est établie à partir de

Bertrand (

voir ici).

En 1711 il demandait aux Etats pour son fils une gratification de 6 000 livres par chacune tenue d'Etats

fondée en exemple, en ayant obtenu lui-même une pareille lorsqu'il fut reçu dans la même charge en survivance de son père.

Le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne écrivait à ce sujet le 1er août au contrôleur général " "Si Sa Majesté à la bonté

d'accorder cette grace comme il y a lieu de l'espérer, je vous prie de bien vouloir lui représenter qu'il serait utile

que ce fut la dernière tant que les affaires de la province ne seront pas en meilleur état."

Il est décédé à Rennes le 29 juin 1716. Il avait eu pour enfants :

-

Elisabeth Eléonore, née le 2 juillet 1678 à Rennes, décédée le

1er février 1727 à Rennes, mariée, le 10 février 1695 en l'église Saint-Sauveur de Rennes, à René du Plessis,

vicomte de Grenédan, lieutenant aux gardes françaises, Conseiller (1695) et président des Enquêtes au Parlement de Bretagne.

Elle fut religieuse calvairienne après son veuvage ;

-

Charles, chevalier, comte de la Bédoyère, marquis de Sourdéac, baron de Bossac et de la Thébaudais, né le 3 avril 1683

à Vannes, succéda à son père en 1710 dans la charge de procureur général, et continua le branche aînée (voir ici) ;

-

Hugues-Humbert, né le 25 mars 1684 à Rennes, qui suit ;

-

Pauline, née en 1685, mariée à François de Coüé de Salarun interné en 1720 aux îles Sainte-Marguerite où il demeura un an

pour avoir prit part à la conspiration de Pontcallec en 1719 ;

-

Joseph, oficier de marine, né ne 1688, marié en 1720 à Gabrielle de La Bourdonnaye-Blossac.

-

Charles-Anne, né en 1689, bénédictin ;

-

Sylvie, religieuse ;

- Hugues-Humbert HUCHET, fils cadet de Charles-Marie,

chevalier, seigneur de la Bédoyère, est né le 25 mars 1684 à Rennes où il fut baptisé le lendemain paroisse Saint-Pierre,

"sans l'imposition du nom" : Le vingt cinquième jour de mars mil six cent quatre vingt quatre est né etle lendemain fut baptisé un fils pour Mr le procureur général. Les cérémonies diffèrent par permission

de l'Ordinaire. Le supplément des cérémonies du baptème lui a été administré le

7 juillet 1690 en la paroisse Saint-Martin-des-Vignes de Rennes. Son parrain fut Hugues Humbert Servien, abbé des abbayes de Cruas et de Léoncel,

prieur de Croisy, camérier d'honneur du pape Clément IX, camérier secret et particulier du pape Innocent XI. Sa marraine fut Marie-Anne Huchet de Langouet

Baptème d'Hugues Humbert

Paroisse Saint-Martin de Rennes, baptêmes, mariages et sépultures (11/01/1686 - 14/01/1691), vue 104/115

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

Il était capitaine au régiment de Gervesay lorsqu'il épousa à Vannes, le 17 mai 1717,

Marie Aude "Jacquette" du Chastel.

Mariage d'Hugues Humbert

Paroisse Saint-Pierre de Vannes, baptêmes, mariages et sépultures 1700-1718, vue 640/750

-cliquer sur l'image pour l'agrandir-

Celle-ci hérita en 1759 du marquisat de la Roche-Helgomarc'h, du comté de Gournois, de la vicomté de Curru et de la vicomté de Laz.

Mais Hugues-Humbert était mort depuis 34 ans déjà, le 10 juin 1725 en son château de Rédillac (Saint-Jacut-les-Pins),

âgé de 41 ans, et c'est son petit-fils

Charles-Jules du Bot du Grégo qui recueillit la succession.

Hugues-Humbert laissait deux filles : Jeanne-Charlotte, qui suit, et Julie-Pauline, née 3 mois après le décès de son père, mariée le 26 décembre 1759 à Vannes avec

le comte de M

UZILLAC. Il était le parrain de son neveu Marguerite-Hugues-Charles-Marie, baptisé à 9 ans le 21 juin 1718 à Telensac, qui fera tant parler de lui à cause de son mariage avec Agathe Sticotti.

(

voir ici).

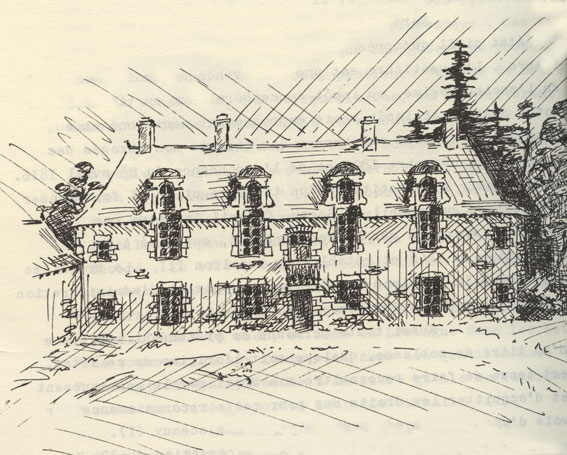

Le château de Rédillac en Saint-Jacut, où mourut Hugues-Humbert

ce château avait été transmis en 1536 par la famille de Cleuz aux Huchet de la Bédoyère

dessin extrait du livre "Au pays des Huchet"

- Jeanne Charlotte HUCHET est née le 17 mai 1719 et fut baptisée le même jour en l'église Saint-Pierre

de Vannes. Sur le registre des baptêmes, son père est qualifié chevalier, seigneur de la Bédoyère. A 19 ans, le 29 avril 1738, elle épouse en la chapelle de Kerglas, à Saint-Nolff,

Thomas-Scholasique du BOT du GREGO. Le manoir de Kerglas, qui possédait une chapelle privée, était le siège d'une seigneurie appartenant alors aux Muzillac, arrière-grands-parents de la mariée.

Elle mourut le 14 octobre 1761, à 42 ans, mère de 5 enfants.

Pierre Botherel vendit Loyat à Gilles Huchet le 31 octobre 1647.

Vers 1662, André Huchet, son fils vend Loyat à Charles de Volvire de Ruffec , comte du Bois de la Roche

(et Anne de Cadillac) qui le revent en 1676 à Louis de Coëtlogon