Guillaume-Sanche III et Elie de POMMIERS

Deux frères barons au service du roi d'Angleterre-duc d'Aquitaine

armés chevaliers au siège de Bergerac (août 1345).

Fascé d'argent et d'azur, à la bordure de gueules

(Anselme, article Talleyrand, tome 9, 2e partie)

On le retrouve sur un sceau armorial de Marguerite de Pommiers, vicomtesse de Fronsac (acte d'hommage à Charles VI, 12 décembre 1394)

Exécution de Guillaume Sanche IV, fils aîné de Guillaume Sanche III (1377)

Jean Froissart, Chroniques

Bruges, vers 1475..

Tome 2 : Parchemin, 356 ff., 433-435 x 317-319 mm, 13 miniatures (ms. fr. 2644)

Paris, Bibliothèque nationale de France, mss, Fr. 2643-2655

© Bibliothèque nationale de France

Convaincu de trahison envers le roi d'Angleterre, Guillaume Sanche IV, seigneur de Pommiers, est exécuté à Bordeaux le 10 avril 1377, sur l'ordre du sénéchal anglais Thomas Felton. Il faisait en effet parti du plan de campagne contre Bordeaux que le roi de France comptait assiéger.

Thomas Felton fait exécuter en place publique les deux partisans des Français, Guillaume Sans et son clerc, dont la tête tranchée roule à terre. La sanction suscite des commentaires au pied de l'échafaud. La topographie de la place et l'élévation des façades sont conformes à d'autres vues urbaines un peu stéréotypées, dont Lieven van Lathem et le Maître de Marguerite d'York sont coutumiers.

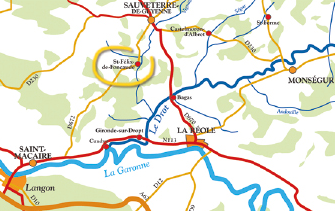

Avec une superficie d'environ 1,5 ha, le bourg de Pommiers, aujourd'hui dans la commune de Saint-Félix-de-Foncaude (Gironde), se trouvait au Moyen-âge dans la moyenne - généralement réduite de celle des bourgs castraux - observée en Entre-deux-Mers bazadais.

En 1274, l'utilisation du terme

castrum de Pomeriis pour désigner Pommiers, laisse supposer, dès cette date, l'existence d'un habitat dans l'enceinte castral.

Le développement du village s'est fait après la construction de l'enceinte castrale au XIII° siècle.

Il semble que pendant la guerre de Gascogne, vers 1303, le château et son bourg furent détruits : le sire de Pommiers nous apprend en effet qu'à cette époque "ses chastels et mesons furent abatuz et mis en terre" .

Il faut attendre 1496 pour disposer d'une mention sans équivoque de la

ville de Pommiers. A cette date, deux tenanciers de Saint Félix de Pommiers et de Saint Laurent du Bois échangent leurs tènements.

En 1532, Nicolas Bohier, vicomte de Pommiers demande au roi de France l'autorisation d'y créer une foire annuelle.

Pendant cinq siècles, cette «petite ville de Pommiers» va exister. En 1805, Monsieur de Tapol, dernier vicomte de Pommiers, vend le château et la ville au sieur Béchade.

Celui-ci abattra toutes les maisons qui restaient encore debout, et construira, vers 1825, la grosse maison de maître qui se trouve au centre de la prairie.

Pour plus d'informations, voir le site

Castrum de Pommiers

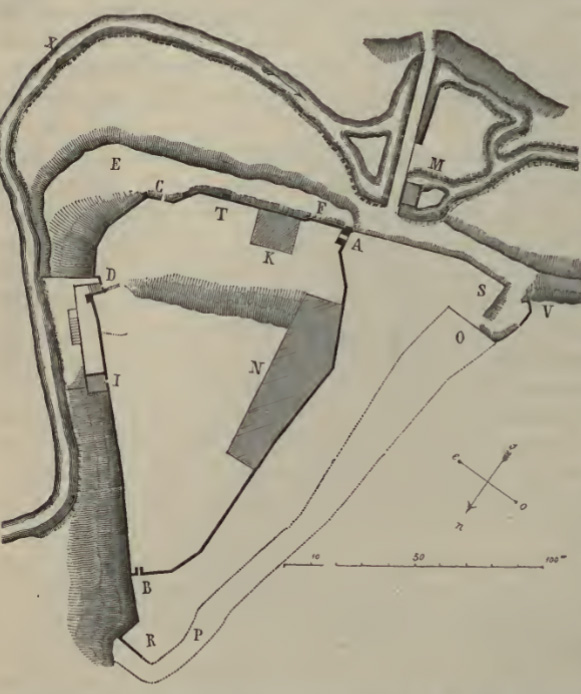

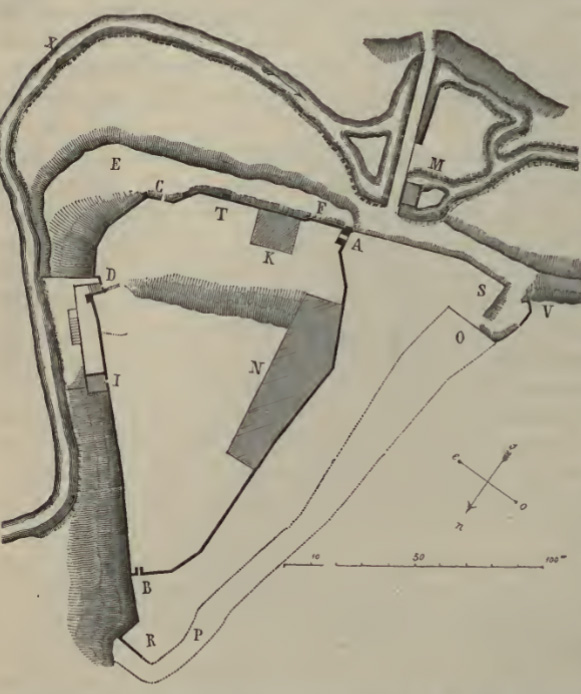

Plan du château

Pommiers est des châteaux les plus grands et les plus intéressants du département de la Gironde.

(La Guienne anglaise : histoire et description des villes fortifiées, forteresses et chateaux, construits dans la Gironde pendant la domination Anglaise)

Vestiges du château de Pommiers : la porte nord, la tour castrale, et la courtine au sud

Les vestiges de l'ancien village féodal de Pommiers, appelé castrum à l'instar des camps fortifiés romains sont avant tout constitués d'une enceinte triangulaire datant du début du XIVe siècle avec une porte d'entrée à la pointe nord, une imposante tour castrale comportant une porte identique, à l'angle sud-ouest et une courtine en façade sud surplombant le cours de la Vignagne ; le logis seigneurial et une chapelle sont postérieurs à cette époque de même qu'un colombier du XVIIe siècle à l'extérieur, au milieu de champs au nord.

L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 8 juin 2007.

-voir

base Mérimée

On connait cinq fils issus de l'union de Guillaume-Sanche, IIe du nom, sire de Pommiers, près de la Réole (Gironde), maire de Bordeaux en 1332, et Béatrice Roussel.

Les deux aînés, Guillaume-Sanche, IIIe du nom, et Elie (ou Hélias), se sont distingués de leurs cadets Amanieu, Jean et Arnaud.

Tous deux ancêtres de Maurice O'Mahony par les Biaudos de Castéja, ils sont des barons et ont une influence sociale majeure, l'un presque uniquement par le service du prince,

l'autre en le conjuguant aux chances de son héritage et de son alliance.

L'engagement politique de Guillaume-Sanche, fort de ses possessions seigneuriales,

n'est pas moindre que celui de son talentueux mais impécunieux cadet !

Leur réussite et finalement leur ascension sociale ne pouvait qu'arranger le prince qu'ils servaient, et ce n'était pas la première fois que ce phénomène s'observait,

que l'on songe au cas, certes plus spectaculaire, des Grailly. Les rois-ducs n'ont jamais eu l'occasion ou l'intention de procéder à des fournées de confiscations pour

caser des hommes sûrs dans leur duché, mais ils faisaient plus ou moins bien la fortune de leurs nobles les plus dévoués.

Nous reproduisons ici l'article de Françoise Beriac et Eric Ruault : Guillaume-Sanche, Elie de Pommiers et leurs frères paru dans le Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes (1996)

Vers 1335 à la mort de son père et homonyme, Guillaume-Sanche III de Pommiers hérite du domaine de Pommiers près de La Réole ; la localité de Saint-Pierre de Pommiers porte encore le nom de cette seigneurie somme

toute assez modeste. Les sires de Pommiers possèdent des biens assez respectables groupés en deux blocs : l'un vers Civrac-Gensac au nord [le roi d'Angleterre donna la terre de Civrac à Elie le 1er février 1359], l'autre dans les environs de leur château éponyme.

À l'époque des

Recognitiones feudorum, soixante ans plus tôt, ces possessions s'éparpillaient entre Dordogne et Garonne sur vingt-quatre localités, et ils n'avaient alors que quatre vassaux.

Cette famille n'avait que médiocrement proliféré et l'habitude de garder les biens de l'héritage en co-seigneurie avait limité le développement de branches cadettes et empêché l'émiettement de leur fortune foncière et banale.

Depuis le début du XIVesiècle, les Pommiers se sont mis au service du roi-duc (roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine), mais cette famille ne compte pas vraiment de personnages de grand relief, ni parmi les laïques ni parmi

les quelques cadets à avoir fait de petites carrières ecclésiastiques. Le sire de Pommiers se rattache à la zone des confins bordelais, bazadais et agenais, où un nombre particulièrement grand de ses pareils sert activement

la cause anglo-gasconne. Guillaume-Sanche III est le chef d'un nombreux lignage, puisqu'il a au moins quatre frères, Elie, Amanieu, Bertrand et Jean, peut-être cinq si l'on compte parmi eux un Arnaud de Pommiers,

capitaine de La Réole en 1373.

Guillaume-Sanche III, né au plus tard vers 1315-1320, fait figure d'homme important dont l'adhésion compte, dès après le décès de son père vers 1335 ; il est des vassaux gascons qui reçoivent une lettre d'Edouard III,

pour solliciter leur fidélité ; ses terres essuient le premier choc des raids français en 1340-1341 et il se retrouve vite capitaine de La Réole.

Son attitude procède d'un choix personnel ; Pierre, un de ses cousins, se tourna du côté français et Guillaume-Sanche recueillit en 1341 ses biens confisqués par Edouard III ; peut-être au même moment, en tout cas avant 1354,

il capta aussi les dépouilles d'un autre rebelle Gaillard de Preissac, mais les céda à son frère Jean qui eut du mal à en profiter, au gré des hésitations de Gaillard I et Gaillard II entre France et Angleterre.

Les revenus de Guillaume-Sanche s'arrondirent aussi à partir de 1342 de toute une série de rentes données par le roi-duc : la coutume de Royan concédée par mandement du 1er juin 1342 revient plusieurs fois dans les comptes

de Stretley [John Streatley fut connétable de Bordeaux 1348-1350 puis 1354-1361].

À ce moment, Guillaume-Sanche a quitté ses horizons familiers pour guerroyer en Saintonge, car il prend lui-même le château de Blanzac aux Français et le garde à ses frais pendant seize ans avant d'en recevoir concession en 1358.

Durant ces années, Guillaume-Sanche participe à l'expédition du comte de Derby [Henri de Grosmond, comte de Lancastre, Leicester, Derby et Lincoln, lieutenant du Roi, créé duc de Lancastre en 1351], qui reprend Bergerac ;

il est d'ailleurs fait chevalier le jour même (24 août 1344),

si l'on en croit la

Petite Chronique de Guyenne [Lui et son frère furent adoubés par Lancastre, lui-même, selon d'autres sources].

On ne peut reconstituer en détail les faits et gestes de Guillaume-Sanche dans le sillage du comte de Derby, en Agenais (1345) et en Saintonge à nouveau (1346) ; en tout cas, l'homme accède à une sorte de notoriété militaire

flatteuse qui va jusqu'en France, puisque la

Chronique normande cite, de façon un peu fantaisiste, les aveux d'un personnage qui aurait été un pillard de la compagnie du sire de Pommiers. La chancellerie pontificale

aussi le connaît sous cet aspect ! Elle lui envoie une missive sévère pour lui intimer l'ordre de libérer l'abbé de la Couronne, et de rendre les biens de l'abbaye dont certains « fils de Bélial » se sont emparés en son nom ;

trois mois plus tard, le sire de Pommiers qui s'est exécuté, a droit à des remerciements aimables, et on apprend à l'occasion que la curie avait fait des démarches à sa demande pour obtenir la libération d'un chevalier bordelais,

Amanieu Colom, qui s'est du reste échappé avant même l'arrivée de la lettre pontificale. Cet homme de poids fait aussi partie des vingt-sept grands personnages du Sud-Ouest, tant côté français que côté anglais, auxquels le pape

adresse des lettres d'introduction pour ses nonces chargés d'une mission de paix en décembre 1349. Guillaume-Sanche jouit donc, à la faveur du début de la guère, d'une notoriété de baron et de prédateur qui dépasse les horizons

étroits où se confinait la réputation de ses ancêtres.

Son seigneur ne l'oublie pas qui lui donne aussi une bonne partie des revenus de la prévôté de La Réole, sans du reste qu'il rende compte du surplus. Guillaume-Sanche la garde jusqu'en 1357 ; il a eu soin d'obtenir une rente

ducale à percevoir près de ses domaines patrimoniaux, cela ne pouvait que contribuer à son prestige local. Guillaume-Sanche s'est donc orienté très tôt vers le service actif de son seigneur, il ne se contentait pas d'administrer

sa fortune et de louvoyer entre les deux rois, il avait clairement choisi son camp, n'en varia pas, et commença assez vite à engranger les modestes bénéfices de son engagement. Sa fidélité et ses intérêts allaient de pair.

Qu'en est-il de ses frères cadets, Elie, Jean, Amanieu, Bertrand et Arnaud ?

Tous ont été des capitaines au service du roi-duc, au moins à un moment de leur vie, par exemple Bertrand en 1354 avec dix hommes d'armes.

Nous ne connaissons bien que les « débuts » d'Elie, qui suivent de peu ceux de son aîné ;

un cadet devait impérativement se faire une situation autonome au plus vite. Elie hérite quelques droits, sans plus, la voie qui s'ouvrait à ce puiné n'était pas a priori celle de

la fortune ! Il a fallu pourvoir très tôt à

son établissement. Nous le voyons déjà chanoine de Bazas au moment de sa nomination comme conseiller ducal par Olivier

de Ingham, le 10 décembre 1336 [En tant qu'exécuteur testamentaire de Itier Aymeri, il achète une maison le 26 février 1331 ; il est alors chanoine de Saint-André] ; ce jeune clerc bien né commence là parmi d'autres clercs une carrière que

chacun devait voir d'Église. Notre homme est toujours chanoine en 1342-1344, et probablement guère au-delà.

Sa carrière ecclésiastique a vite tourné court, son engagement pour la cause de son seigneur ne pouvait guère plaire au pape ; Edouard III en mars 1344 lui promet un bénéfice vacant en Angleterre d'un revenu de 60 l. au plus,

puis une rente compensatoire, mais Elie change de voie, il se tourne vers les armes. Cette reconversion s'opère alors qu'il est certainement encore assez jeune, il avait pu avoir toute dispense de ne pas recevoir les ordres

majeurs pendant quelques années ; en tout cas, cela indique que son éducation n'avait pas été seulement cléricale et que le second fils vivant du sire de Pommiers avait eu la jeunesse ordinaire d'un noble, avec chasse et

exercices martiaux.

Son choix procède peut-être d'un goût personnel, mais certainement aussi des circonstances. Dix ou quinze ans auparavant, la protection d'un cardinal originaire de la Gascogne aurait offert à ce cadet besogneux de souriantes

perspectives ecclésiastiques, espérer une mitre n'aurait rien eu de déraisonnable ; Bernard, un des oncles d'Elie avait été un familier de Clément V, mais cela remontait à une trentaine d'années. Un des seuls seigneurs gascons

à pouvoir désormais se flatter de très bonnes entrées personnelles à Avignon est Florimond de Lesparre, neveu du cardinal de Périgord, mais encore enfant à cette date, et ce fils héritier n'eut pas besoin de chercher fortune

dans l'Église. Le dossier des possibilités de carrières pour clercs gascons au-delà de 1330-1340, par le biais de protections avignonnaises, mériterait toutefois un examen systématique, car l'index des Lettres communes

d'Urbain V indique bien qu'ils grappillent quelques miettes du grand festin des clercs méridionaux. En ce qui concerne la famille de Pommiers, on repère Arnaud, chanoine de Saint-Émilion qui a bénéficié de la protection

du cardinal Audouin Aubert, parent d'Innocent VI, pour un modeste cumul de bénéfices. Il n'en est pas moins clair que la manne avignonnaise n'allait pas en priorité aux sujets gascons du roi d'Angleterre.

Mais quand Elie arrive à l'âge adulte, les débuts de la guerre de Cent ans jettent les clercs gascons détenteurs de bénéfices anglais dans l'embarras : ils ont bien du mal à échapper à la saisie des bénéfices tenus par gens du

royaume de France. Jean de Pommiers remontre bien qu'il est natif d'Aquitaine et dans l'obéissance du roi Edouard, son supérieur doit néanmoins le déplacer un temps vers un autre prieuré anglais. Chercher fortune au service de

l'Église devenait hasardeux, les débuts de la guerre offraient des chances à qui avait le goût des armes, ce qui à n'en pas douter était le cas d'Elie.

Dès 1339, il a franchi le pas. Bien vite, sa naissance et ses talents le font sortir du rang : ses premiers commandements militaires identifiables consistent à être capitaine de la garnison d'Auberoche en 1340, puis châtelain

de Bourg-sur-Gironde, dès 1341 probablement. Ce dernier poste n'a rien de prestigieux, mais comporte des responsabilités, et d'abord celle de surveiller la réparation des murs et des fossés de la place. En mars 1342,

Elie n'a encore touché que le tiers des 1 113 l. bordelaises dépensées à ces fins et le sénéchal Olivier de Ingham doit intervenir pour qu'on lui paie le reste.

Elie fait bien vite connaissance avec les ennuis ordinaires des chefs militaires au service du roi-duc qui promet beaucoup mais paie peu : le mandement du sénéchal est inclus dans un billet d'Antonio Uso di Mare [Antoine Ususmaris, marchand génois, était alors lieutenant du connétable de Bordeaux] constatant que

le 28 septembre 1343, presque la moitié des sommes engagées restaient dues. L'affaire traînait encore en 1365, de même que beaucoup d'autres impayés ! Son seigneur se soucie néanmoins de pourvoir à son état, le service militaire

doit remédier à son défaut de fortune, dès le 1er juin 1342, Elie reçoit son premier fief-rente : 200 l. tournois concédées sur la coutume dès 1342. À ce moment, commence un processus qui va durer plus de vingt ans :

Edouard III ou son fils accumulent les promesses de versements et grâces sur la tête de leur cher et fidèle Elie, et les honorent fort peu. Ses frères Guillaume-Sanche comme Jean, et beaucoup d'hommes d'armes, réclament eux

aussi de façon chronique leurs gages de guerre en souffrance. On peut supposer que de son côté Elie a dû fortement s'endetter par moments.

Guillaume-Sanche a conclu six contrats militaires pour la défense du duché entre 1354 et 1360. Il sait se faire écouter pour obtenir son dû car en 1357, Edouard III insiste auprès du connétable afin que celui-ci règle ses gages

à Guillaume-Sanche et il obtient les récompenses dues à sa fidélité. Il exerce à ce moment, mais pour la seule fois de sa vie, un commandement important. En 1354, le Soudan de La Trau

[

Bermond-Arnaud de Preissac, gendre d'Elie] reprit Coutras, Abzac et Pomerol, le sire

de Pommiers reçut la garde de ces trois places, ce qui lui posa de sérieux problèmes de ravitaillement. On se demanderait même si l'action du Soudan n'a pas été un renfort décisif apporté à ces opérations militaires,

entreprises auparavant par Guillaume-Sanche, en tout cas ce dernier avait conduit le siège de fortification ennemies près de Libourne.

En 1352, Guillaume-Sanche avait réussi à contracter une union fort avantageuse avec Jeanne, héritière présomptive du vicomte Raymond IV de Fronsac. Edouard III avait certainement favorisé ce mariage entre un fidèle sûr et

la fille d'un vicomte regardant plutôt du côté des Valois. Par sa naissance et son alliance, Guillaume-Sanche mérite pleinement le titre de

noble et poderos baron. Déjà lointain parent des Grailly, il cousinait désormais

avec les Albret, la mère de son épouse étant une des filles d'Amanieu VII. À vrai dire, avant même ce moment, Guillaume-Sanche semble déjà assez lié avec certains membres de cette famille, puisqu'il a été un des exécuteurs

testamentaires de Bérard I, et qu'on le trouve en 1350 témoin d'une obligation du sire d'Albret.

La femme de Guillaume-Sanche lui apporta aussi Belin (seigneurie à 30km de Bordeaux) et Uza (vicomté à 30km de Dax) en héritage, comme petite-fille de Yolande del Soler. Cela changea le sort de Guillaume-Sanche, le médiocre seigneur bazadais devenait riche homme, il mettait ainsi la

main sur une nuée de possessions englobant jusqu'à l'échouage des baleines et l'exploitation des épaves dans la région de Biscarosse, Saint-Julien et Soort, d'où un litige avec le sire d'Albret : Bernard d'Albret ayant jadis

reçu du roi-duc les droits ducaux à Mimizan et en Born, les redevances du domaine en question devenaient difficiles à percevoir. La querelle se limita à une procédure per legitimant informationem, en mars 1358, simple enquête

administrative du sénéchal, fort idoine au cas de barons n'aimant guère que le sénéchal regarde de trop près leurs affaires de famille ; on ne saurait mieux dire que Guillaume-Sanche était désormais un homme de très haut rang.

La forte situation de Guillaume-Sanche lui permettait de tenir tête au jeune sire d'Albret, après avoir fait de même avec son père. En effet, quelques années auparavant, Derby avait confié le château de Castets-en-Dorthe à

Bernard d'Albret, qui l'avait donné en garde au sire de Budos ; quand ce dernier entra en rébellion ; Guillaume-Sanche, comme allié de Bernard avait repris la place, mais refusé de la rendre d'où une procédure per legitimant

informationem le 14 juillet 1355.

Pendant ce temps, Elie s'est engagé complètement au service du roi-duc ; à la différence de son frère, il avait impérativement besoin de continuer à faire carrière. En 1347, Elie qui doit avoir au moins la trentaine, décroche un

poste important : Thomas Cook le désigne comme sénéchal de Périgord le 13 avril 1347, Edouard III confirme cette nomination le 4 août 1348. Cette jolie réussite personnelle et la peste qui fait des héritières inattendues

expliquent sans doute l'établissement d'Elie : en 1349, nous trouvons pour la première fois notre homme appelé seigneur d'Arbanats, il avait épousé une petite-nièce de feu Clément V. Elie ne fait pas un mariage aussi brillant

que Guillaume-Sanche, mais inespéré néanmoins pour un cadet, il tient désormais un rang très honorable dans la noblesse du Bordelais. Et en partager aussi les soucis : il dut affranchir des questaux à Portets contre un fort

versement en 1366.

Château d'Arbanats

cette seigneurie lui était apportée par sa femme Reine du Goth, dame de Portets et d'Arbanats

Elie devenu seigneur d'Arbanats, Amanieu a dû acquérir la seigneurie de Faleyras de la même façon, on le trouve plus tard marié à Marie de Masdurand, Jean devient à son tour seigneur de Cabanac vers 1362 et Bertrand épousa

Peyronne d'Argadens, seul Arnaud resta sans alliance, du moins sans alliance connue. Cinq frères s'établirent, plus ou moins brillamment, et trois d'entre eux, Guillaume-Sanche, Elie et Bertrand laissèrent une postérité.

C'est à ses cadets surtout que vont les dons de Guillaume-Sanche qui n'a manifestement pas boudé les succès de ses jeunes frères. En tout cas, loin d'être ruinée par une pléthore de fils, la vigoureuse nichée des Pommiers

a finalement profité de la terrible conjoncture démographique des années 1350-1360.

La dignité de sénéchal compensait le défaut de fortune d'Elie, dans la mesure où elle lui donnait l'espérance d'une belle carrière, mais dans l'immédiat elle ne lui valait que de faibles avantages matériels. En effet, son

« fief » annuel de 100 livres sterling, assigné d'abord sur les biens des bannis, ne lui est pas payé régulièrement ; un reliquat de 1300 écus d'or, valant 1 300 l. bordelaises, et trois chevaux, et constaté par trois billets

d'Antonio et Niccolo Uso di Mare, ainsi que onze lettres d'Olivier de Ingham, est payé en partie sur une fraction des 1000 l. versés par Stretley après 1354. Puis, comme décidément les ressources de l'incertaine sénéchaussée de

Périgord ne suffisent pas et, de guerre lasse, on procède à une nouvelle assignation, sur les revenus de l'ensemble du duché cette fois, le 1er février 1358. Sa sénéchaussée a apporté à Elie un titre, des occasions de profit,

et du crédit, plus que des gages ; elle a aussi fait de lui un chef de guerre dans un poste où ne manquaient certes pas les responsabilités administratives et judiciaires, encore que cet aspect de son activité ne soit documenté

que pour la fin de son dapiférat [? le dapifer est l'officier servant le roi à table], vers 1358-1361, époque plus calme sur place que les années qui précédaient, et plus propices donc à l'épanouissement de missions « civiles »,

son rôle de sénéchal a été surtout guerrier.

Devenu un homme établi, Elie gardait le goût des armes et on le voit beaucoup plus que son frère aîné se multiplier aux frontières du duché à la tête de fortes troupes. Dès le 4 janvier 1350, retenu par Chiverston, Elie conduit

19 hommes d'armes et 50 sergents à cheval ; puis le 8 mai 1354, une levée permanente de 29 des premiers et 100 sergents à pied. À plusieurs reprises, Elie reçoit en plus la direction d'autres retenues, temporaires en principe,

223 jours en 1350, 221 jours de juillet 1352 à mars 1353 pour un complément d'escorte de 29 hommes d'armes et 30 sergents, reconduit 277 jours jusque fin 1353, et enfin 115 jours fin 1353- avril 1354. La troupe reprend du

service de mai à avril 1355. L'historien P. Capra notait « on se demande ce qui advint ensuite ». Mais la question dépasse peut-être le seul cas d'Elie de Pommiers. En tout cas, Elie de Pommiers a joui de la confiance de

Chiverston comme de Stafford et conduit pendant trois ans une troupe d'une petite soixantaine d'hommes d'armes et de 150 sergents, ce qui est loin d'être négligeable. Pour autant, les ennuis d'argent d'Elie continuaient,

à voir les rappels à payer ses gages.

Pendant ce temps, Elie continue ce que l'on pourrait appeler une « carrière militaire », où il récolte moins d'honneurs que son aîné, et court certainement plus de danger. La quarantaine bien sonnée, lui qui a souvent commandé

des troupes d'une centaine de combattants, mais n'a jamais participé à des événements militaires de très grande envergure, se trouve désormais mêlé pour quelques années à des opérations majeures. Il fait partie de l'expédition

d'Aiguillon en juin 1354, et ensuite se rend spécialement sur les frontières de sa sénéchaussée et à Castelmoron. Chiverston donna ordre de le payer le 4 juillet 1354, mais 11 ans plus tard cela restait encore à faire !

En 1355, il participe à deux engagements.

En juillet 1355, Chiverston le place d'urgence à la tête de la plus puissante forteresse de sa sénéchaussée, Bergerac, mais au bout de deux mois, le sire de Mussidan le remplace ; à ce moment l'expédition du Prince Noir a

déjà pris la mer, Elie doit vouloir s'y joindre ; il est de la chevauchée de l'hiver et nous le retrouvons à Poitiers. Cet homme d'armes expérimenté a dû être un subordonné utile, un conseiller et un agent d'exécution avisé,

pour un prince qui voyait grand mais était bien jeune.

Lors du siège d'Aiguillon, en juin 1354 Guillaume-Sanche et Elie conduisaient l'un 65 hommes, l'autre 53, plus du quart des effectifs engagés, Guillaume-Sanche menait la plus grosse retenue, et les troupes de chacun

surclassaient la modeste moyenne de 15/16 hommes conduits par les 25 capitaines ; les deux frères ont rang et gages de barons, et sont les seuls à compter quelques chevaliers sous leur bannière. Le lignage des Pommiers avait

pratiquement deux têtes, le talent militaire d'Elie avait fait de lui un baron, et s'il n'est pas l'égal de son frère, il est un homme de grand poids, tandis que Bertrand et Jean poursuivaient des destins plus obscurs.

Leur participation aux équipées du Prince Noir conforte cette hiérarchie entre les frères. Hewitt faisait de Jean et Amanieu de possibles acteurs des chevauchées du Prince Noir, rémunérés comme tels par des rentes et pensions ;

P. Capra, sur la base de particulars et du compte enregistré du connétable John Stretley a jeté le doute sur la seconde affirmation. Amanieu, Bertrand et Jean semblent ne se signaler par aucune autre action d'éclat

particulière, à ce moment du moins, que d'être de temps à autre les chefs de modestes retenues vers 1354-1358, et force est de constater que nous ignorons quand ils ont été introduits aux armes, probablement peut-être des années

auparavant, obscurs écuyers combattant sous les ordres de Guillaume-Sanche ou Elie, ou de quelque autre chef.

Une fois de plus, Guillaume-Sanche et Elie occupent le devant de la scène au moment de la campagne de 1356 : Richard d'Avesbury signale que le prince a sollicité Guillaume-Sanche d'y participer, Froissart montre le sire de

Pommiers dans la bataille qui affronte celle de Jean II, avec le Soudan de La Trau, le sire de Mussidan etc, et ensuite Guillaume-Sanche se fait payer très cher pour laisser partir ses prisonniers, il serait ensuite un des

quatre barons laissés sur place par le prince pour gouverner le pays, ce qui n'est peut-être pas tout à fait exagéré, car curieusement Guillaume-Sanche ne fait pas partie des seigneurs gascons qui ont afflué en Angleterre dans

les mois suivants, pour aller faire la roue auprès de leur seigneur et traiter leurs affaires de rançon. Froissart aime à s'attarder sur les chefs de lignage, c'est pourtant encore une fois Elie qui est un des héros heureux aux

armes plus que son aîné, car il a fait une prise superbe (le comte d'Eu) : un des personnages rachetés à prix d'or par le prince pour Edouard III.

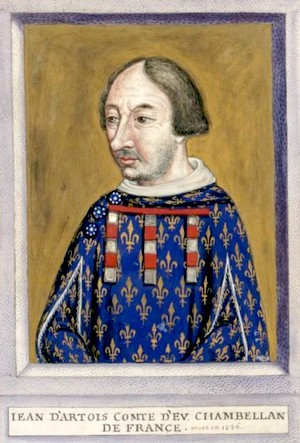

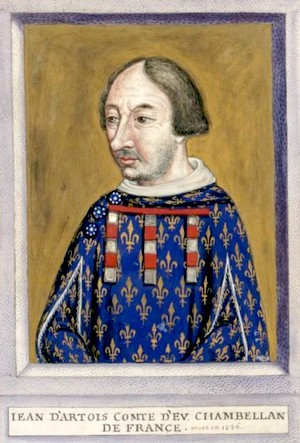

Jean d'Artois, dit Sans-Terre, comte d'Eu en 1351

fils de Robert d'Artois et Jeanne de Valois

fait prisonnier à Poitiers (1356) par Elie de Pommiers

Au cours de la bataille le roi Jean II le Bon fut également fait prisonnier

Elie connaît ainsi des disponibilités financières bien inhabituelles, car il est partie prenante dans la rançon du comte d'Eu, descendant de Louis VIII et donc lointain cousin de Jean II, pris à Poitiers par lui-même et acheté

par le Prince 30 000 florins, le 21 mars 1357, somme péniblement honorée en 12 ans, après un premier versement très tôt en Aquitaine. Une fois de plus, Elie ne se décourage pas, mais doit désigner trois séries successives

d'attournés [fondé de pouvoir, procureur] pour toucher son argent à Londres : Montersin de Baïoran et Gautier de Rouffignac, Pierre Ramafort seul, enfin Pierre Larigaudie et Guillaume Ferai - les uns et

les autres lui ont probablement avancé l'argent. Toujours est-il qu'Elie touche presque la moitié des 30 000 écus avant juillet 1359, manifestement très favorisé en cela par rapport aux autres combattants obligés de

se dessaisir de leurs plus belles proies. Il convient de souligner l'énormité des sommes en jeu. Un banneret était payé 4 s sterling par jour, les années qui auraient compté par extraordinaire 365 jours de solde, il aurait

perçu 73 l., et voilà qu'il était question de plus de 5 000 l. ! Une embellie générale permet à Guillaume-Sanche et à d'autres, par exemple Franck de Halle, de toucher des arriérés de soldes imposants. Elie ne se retire pas

sur ce succès inespéré, car en en 1359, il est encore sur la brèche.

Depuis des années, il avait l'habitude de réclamer ses gages de guerre ou de fief-rente, tout ou partie impayés, et de quémander pour se faire rembourser des chevaux84 ; il s'agit là d'une attitude caractéristique de ces

années où les impayés de soldes atteignent des proportions inquiétantes, particulièrement pour les Gascons. Il manifeste la même pugnacité pour défendre son modeste patrimoine personnel, en l'occurrence une partie de Siorac,

en co-seigneurie avec Thibaud de Gensac et Pierre de Pommiers. Ces deux personnages, envoyés par le père d'Elie pour garder ce lieu si fâcheusement exposé - et peut-être pour cela même assigné à un cadet ! - l'avaient au

contraire livré aux Français ; Elie dut le relever à grands frais après sa reconquête, en 1359, il se fait attribuer par le sénéchal John de Chiverston les parts des coupables. Elie est partout, dans les rôles gascons comme

dans les documents comptables, cet homme d'action et ce fidèle, réclame son dû avec énergie, dévoué, pugnace et âpre au gain. Aurait-il pu au reste agir autrement ?

Au sommet de leur carrière, les aînés des frères Pommiers ne sont pas interchangeables, pour des raisons de talents comme de rang. Lorsqu'il s'agit de représenter le roi-duc pour veiller à l'application sur le terrain des

décisions diplomatiques, on a constamment recours à Guillaume-Sanche, baron de premier plan désormais, et à son talentueux cadet. L'article sur « Les bases sociales du pouvoir anglo-gascon » donne quelques exemples de ces

missions qui ne sont confiées qu'à pratiquement des personnages tout à la fois fidèles et de haut rang : surveiller l'application des trêves renouvelées en avril 1354, en Bordelais avec Bérard d'Albret et le sire de Montferrand,

etc. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Guillaume-Sanche avec cette fois le captal de Buch et Elie pour réparer les attentats contre les trèves. En 1360, Guillaume-Sanche accompagne le sénéchal en Poitou et Saintonge pour

une tâche analogue, tandis qu'Elie a la responsabilité de s'occuper des forteresses de Périgord, Quercy et Agenais.

Enfin leur frère Amanieu de Pommiers reçoit mission de s'occuper des attentats contre les trêves en 1361.

Pour des tâches sans particulière connotation militaire, Guillaume-Sanche passe indiscutablement avant Elie ; il a l'insigne honneur de siéger dans un appel de France : il figure par trois fois dans les quatorze commissions qui

entre 1354 et 1358 ont connu des causes portées en appel devant Edouard III comme roi de France, avec Plassan, avec le maire de Bordeaux, le conseiller Jean de Saucats, alors que son frère Elie intervient une seule fois de même

que Bertrand de Montferrand et Jean de Grailly; en 1358 avec Arnaud-Garcie du Foussat, sénéchal d'Agenais, Géraud du Puch, évêque de Bazas, Jean de Grailly et Bertrand de Montferrand, il est chargé de connaître le cas

particulièrement grave du conseiller Pierre de Rouffiac, emprisonné par John de Chiverston. Il est des quelques grands seigneurs du duché auxquels le pape s'adresse, en 1357, pour faire libérer les chevaliers du vicomte de

Turenne capturés pendant une trêve par Bertucat d'Albret, au cours d'un voyage auprès de la cour pontificale. Enfin, au début du pontificat d'Urbain V, Elie, Amanieu et Jean, tous chevaliers, figurent dans le club très fermé

des seigneurs et clercs de haute volée qui reçoivent le privilège d'avoir un autel portatif et de faire dire un office privé avant le lever du jour, on trouve là le seigneur de Cabanac et celui d'Arbanats en une compagnie très

relevée ; leur parent Raymond, aussi chevalier, et sa femme Assahilde recevaient au même moment un privilège de nature à les classer parmi les gens de qualité : recevoir l'absolution in articulo mortis d'un prêtre de

leur choix.

Occasionnellement, Guillaume-Sanche a eu des tâches « diplomatiques », mineures à vrai dire ; en son jeune temps en 1343-1344, il accompagne en Castille, Jean de Brocas, un des responsables des écuries royales, pour ramener des

genêts d'Espagne à son seigneur et roi ; il est bien possible qu'en la circonstance sa qualité de grand seigneur ait été doublée de quelque compétence technique, car les sires de Pommiers de même que de Durfort, Lesparre et

Bergerac, devaient avoir des élevages de chevaux réputés, à voir les comptes de l'Equitium Regis, une génération plus tôt il est vrai. Il est des négociateurs et otages que le Prince Noir envoie en 1364 auprès de Gaston

Fébus pour obtenir la libération du sire d'Albret, son parent par alliance.

La cérémonie mise sur pied à la cathédrale Saint-André en juillet 1363 pour entendre le premiers serments prêtés au nouveau prince d'Aquitaine constitue un gros effort de propagande ; la mise en scène fait paraître 19 barons,

19 chevaliers et 19 écuyers, Guillaume-Sanche s'avance le premier après Arnaud-Amanieu d'Albret pour prêter hommage au Prince Noir, parmi ceux que l'on qualifie de barons. Le seigneur de Roquetaillade s'intercale entre lui et

Elie, Bertrand suit ses aînés à quelque distance, 9e des barons. La famille de Pommiers pouvait avoir quelque sujet de fierté avec trois barons. Jean de Grailly aurait pu être le second, mais il n'est pas là. Le sire de

Montferrand ne passe que le 16e des barons, mais il a tout récemment accédé au titre et ne peut encore prétendre aux égards dont son père jouissait de par sa position personnelle. Dans les dix-huit barons qui suivent

Arnaud-Amanieu d'Albret, les cinq premiers puis les 8e, 15e et 16e sont des fidèles actifs, le 6e un mineur en tutelle. Gaillard de Durfort, rallié récent est mis en 17e. Auger de la Motte (7e), Raymond de Fargues (9e),

Raymond-Guillaume seigneur de Castets (10e), Bertrand de Cases (11e) Pierre de Gabarret (12e), Thibaud seigneur de Budos (4e) et Jean de Lalande seigneur de La Brède (18e) n'ont jamais paru à l'occasion des contrats de guerre.

Il peut y avoir là, tout en marquant la supériorité des meilleurs partisans, un souci de dosage des honneurs. En tout cas, on voit que des nobles de très bon rang ne participent pas personnellement aux guerres, ni même aux

chevauchées, en tout cas pas comme chefs de retenue. La place éminente de Guillaume-Sanche tient à ses titres, à sa fortune, mais aussi à ses bons services [Lorsque le prince de Galles quitta

la Guyenne, il réunit encore à Bordeaux en 1371 les seigneurs les plus puissants du Bordelais ; Elie y fut appelé en tant que seigneur de Civrac].

lors qu'Elie devait toujours supplier son seigneur qu'il veuille bien le payer, Guillaume Sanche vivait du sien, et sans doute assez bien. Il ne voit pas d'inconvénient à consentir des dons de valeur à son frère Jean.

Il confirme l'attribution faite par son beau-père à Ayraud Albert de tous les droits possédés à La Rivière. Guillaume-Sanche a les moyens d'être libéral.

Jusque vers 1354, Guillaume-Sanche a reçu quelques dons de son prince ; ils pèsent lourd, cependant notre homme ne paraît jamais avoir étroitement dépendu du pouvoir par des avantages financiers très poussés, il ne touche ni

rente ni pension sur la connétablie ou l'échiquier. Les grandes familles, du moins ceux de leurs membres qui avaient une assiette seigneuriale suffisante, s'engageaient activement au service de leur prince pour d'autres raisons

probablement que de simples cadeaux du prince : elles y gagnaient évidemment en influence, sinon en indépendance. Son frère Elie a beaucoup plus activement servi son prince, et reçu beaucoup plus de lui, mais au prix sans doute

d'une subordination notoire.

En dehors des contrats militaires et sauf le don de la coutume de Royan, Guillaume-Sanche ne fait que de modestes apparitions dans les écritures des caisses londoniennes et bordelaises, mais pour des mouvements de fonds

importants, puisqu'il reçoit 33 l. 6 s. 8 d. sur le remboursement d'une avance, puis une assignation de 200 l. sur les coutumes de Londres. Tout cela se passe au moment où se règlent les grands succès gascons, notre homme avait

des liquidités, venues peut-être de rançons. Ses ressources qu'il sait opportunément mettre à disposition de son prince peuvent lui venir de participation à des affaires commerciales. En tout cas à ce moment, il ne touche par

ailleurs que quelques gages de guerre avec son frère Elie.

Sur la fin de sa longue carrière Elie bénéficie de lettres de protection royale; et en 1365, il finit par obtenir le règlement de ses créances sur le roi-duc, vieilles de parfois vingt-trois ans. Un long document qui renferme

quarante-deux pièces répertorie toutes les obligations qui font l'objet de cette transaction pour solde de tout compte ; elle porte entre autres sur les 200 l. tournois de rente assignées sur la coutume de Bordeaux en 1342,

sur une autre rente de 100 marcs allouée par Derby en 1349 sur des revenus fiscaux en Périgord et enfin, sur le plus récent et le plus subtantiel des dons princiers, soit une rente de 200 l. sterling, dont la moitié héréditaire,

en 1358. Les caisses de Bordeaux ou de Westminster avaient fini par honorer les gages de guerre et autres impayés afférant à des fonctions remplies par Elie, mais non ce que le prince lui avait promis à titre de récompense,

et s'il entendait se retirer et ne pouvait plus prétendre à des gages, il importait qu'on lui servît effectivement le fruit des grâces royales.

Le 10 octobre 1365, après de laborieuses tractations en cours depuis juillet avec la trésorerie, Elie touche 1 000 marcs soit une petite partie des sommes dues, mais il s'agissait de créances désespérées, et il fallait être

un bon serviteur bien en cour pour tirer quelque vaillant d'Edouard III. Enfin, le 14 octobre 1365, Elie reçoit un fief - rente héréditaire - privilège assez rare - sur les revenus de la principauté ;

l'enregistrement de l'acte reproduit un préambule inhabituellement ronflant où il est question de « l'ornement de la noblesse et de la parfaite constance dans la loyauté qui se sont trouvés sans faute dans la personne de notre

cher et fidèle Elie ». Puis, nouvelle marque d'estime, il reçoit une coupe et une aiguière d'argent, prise de congé princière : le Prince Noir ne laissait pas repartir au pays les chefs les plus appréciés de ses mercenaires

allemands, sans leur donner en cadeau et en souvenir une jolie somme pour leur retour et une belle coupe d'argent pleine de nobles d'or. À supposer que le nouveau fief-rente d'Elie soit payé, cela signifiait aussi que le

gouvernement ducal aiderait la famille d'Elie à maintenir un rang et un train de vie fort supérieur à ses revenus patrimoniaux. La reconnaissance pour un vassal doit s'inscrire dans la durée et faciliter le renouveau de bons

services aux générations futures.

Pour ce qui apparaît bien comme une cessation d'activité au bout de trente ans de bons services, vers cinquante-cinq ans au minimum, Elie récupérait moins du quart de ce qu'on lui devait et s'enrichissait d'une ultime promesse

censée arrondir l'héritage qu'il transmettrait, et d'un beau souvenir princier. Mais il restait en compte avec son seigneur pour la rançon du comte d'Eu.

Guillaume-Sanche et Elie reviennent sur les champs de bataille en 1367 pour y jeter leurs derniers feux en Castille, sous les ordres de leur prince.

Elie [avec son frère Jean et les sires de Wère et de Norwick] est d'abord envoyé consulter Edouard III en Angleterre. Les quatre députés revinrent bientôt apportant la réponse du

roi qui souscrivait à l'expédition. On le

retrouve bientôt à Najera avec son aîné, qui à cette occasion a peut-être fait un prisonnier, mais il faut reconnaître qu'à ce moment d'autres ont ravi la vedette à

Guillaume-Sanche et Elie.

La bataille de Nareja, le 13 avril 1367

défaite des franco-castillans

Du Guesclin sera fait prisonnier

(Chroniques de Froissart)

À ce moment, la famille de Pommiers n'occupe plus le devant de la scène, Guillaume-Sanche et Elie sont définitivement retirés ou déjà morts, leurs enfants probablement trop jeunes ; Bertrand et Arnaud occupent des postes

modestes, l'un comme capitaine de Saint-Macaire, l'autre de La Réole, et de toutes façons, les finances du duché, complètement exsangues n'offrent pas de meilleure possibilité.

Fin de l'article de Françoise Beriac et Eric Ruault, qui peut-être lu dans son itégralité,

ici avec ses notes.

Pour compléter, nous dirons que Froissart indique que, "le sire de Pommiers et messire Hélie de Pommiers" prirent part au siège du château de Montpont (décembre 1370- février 1371). Puis il n'y a plus trace d'eux.

Guillaume-Sanche III avait épousé Jeanne de Fronsac, héritière de la vicomté de ce nom. Il eut quatre enfants : l'aîné, Guillaume-Sanche IV fut décapité en 1377 pour trahison,

Jean, le deuxième, s'allia à la puissante famille d'Albret

en épousant Souveraine, fille du vicomte de Tartas,

Assalide épousa un Talleyrand et Marguerite épousa un routier, Perrot de Fontaines, dit le Béarnais.

Elie de Pommiers avait épousé Regina Goth, une nièce du pape Clément. Il eut une fille,

Régine, qui épousa

Bermond-Arnaud de Preissac, Soudan de La Trau.

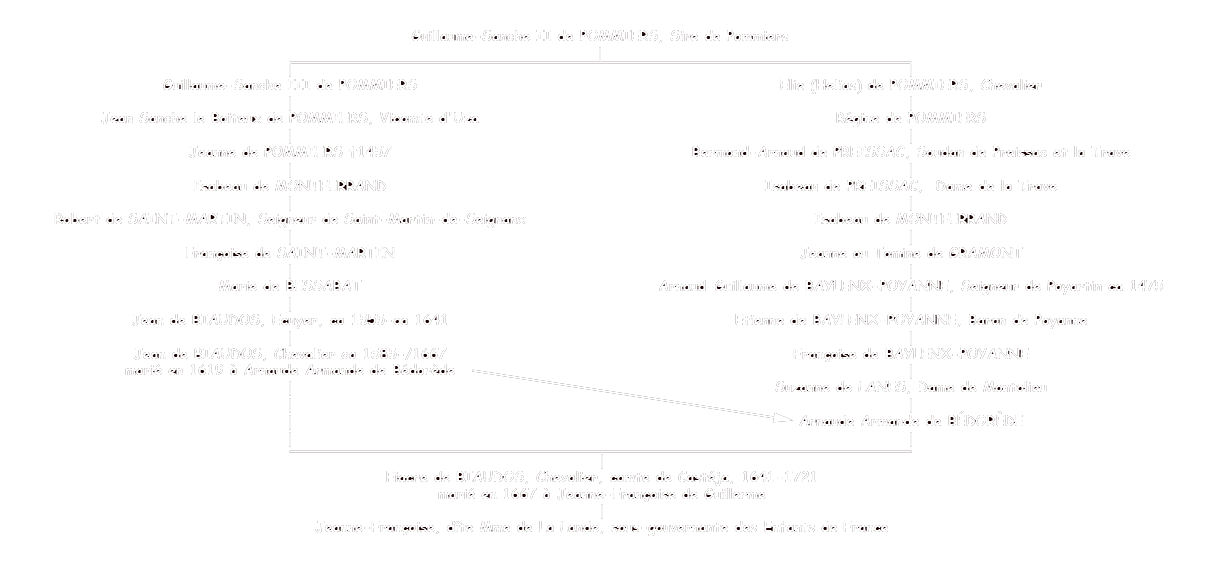

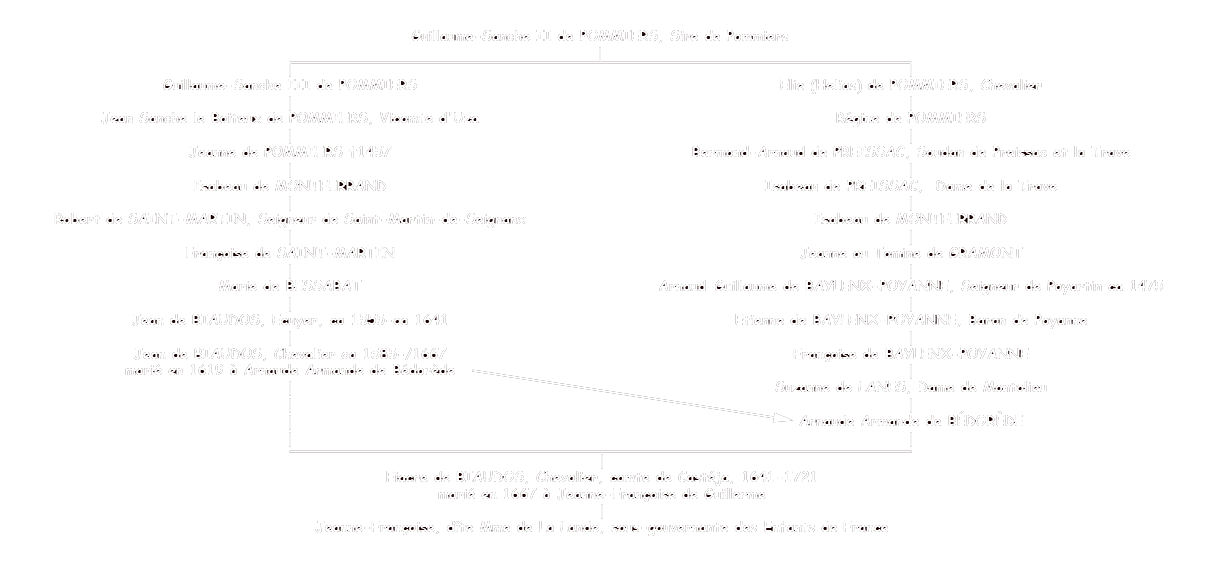

Lien de Parenté

Jeanne Françoise BIAUDOS de CASTEJA

¦

Françoise Mélanie de SALOMON de POULARD

¦

Louis, Marquis de GOUY d'ARSY

¦

Monique de GOUY d'ARSY

¦

Arsène, comte O'MAHONY

¦

Maurice, comte O'MAHONY