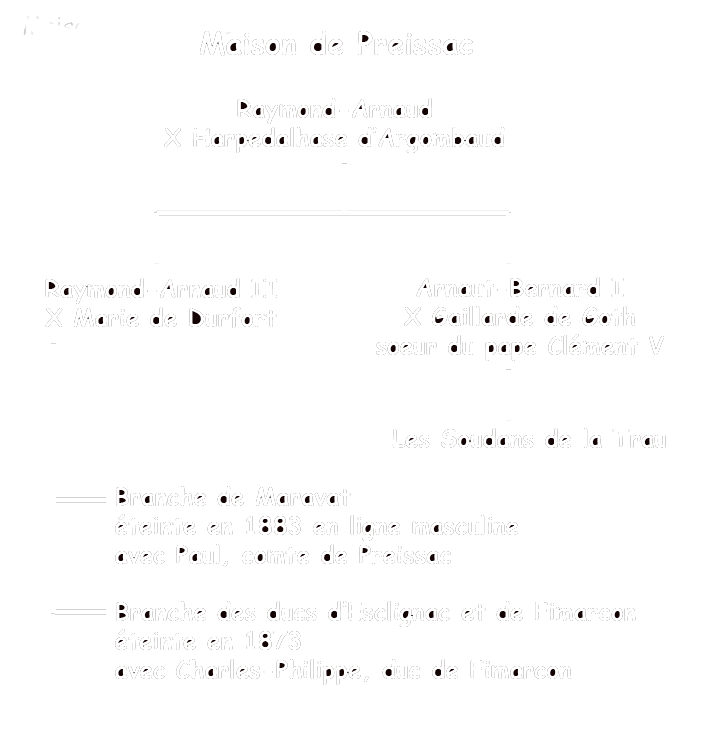

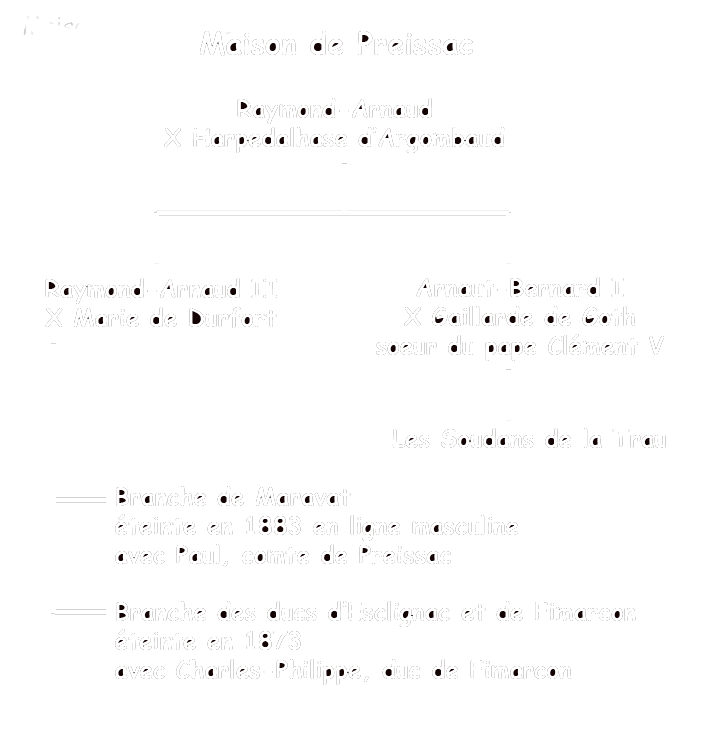

Bermond-Arnaud de PREISSAC

Soudan de La Trau en 1363

Chevalier de la Jarretière en 1380

Armoiries du soudan de La Trau

le cimier est une tête de Midas

On ignore l'étymologie du mot Soudan et sa réelle signification.

Un certain nombre d'auteurs ont supposé que c'était un nom ou un titre inspiré des croisades, en particulier du sultan d'Égypte qui était alors souvent

nommé en français, en s'inspirant de la Bible, "soudan de Babylone".

Il s'avère que cette thèse n'est sans doute pas valide puisque plusieurs personnes portèrent ce nom, dont le

fils d'un certain Garnier de Paris, cité en 1099, l'année même de la prise de Jérusalem par l'armée de la première croisade.

L'examen des actes originaux concernant les Preissac seigneurs de la Trau montrent bien que le nom 'Soudan' était un surnom utilisé comme un prénom et non comme un

titre de noblesse local comparable à celui de captal rendu célèbre par le fameux captal de Buch, Johan III de Grailly (mort en 1376). Ce surnom réussit même à quasiment remplacer

les véritables prénoms d'Arnaut-Bernard III et d'Arnaut-Bernard IV.

Mais le terme "soudan" ne fut transformé en un véritable titre de noblesse équivalent à celui de seigneur qu'après la fin de la guerre de Cent ans.

Il fut utilisé sous la forme de "soudan de la Trau" pour désigner les seigneurs du château et de la seigneurie de la Trau

héritiers de Pey de Montferrand, ?ls d'Isabe de Preissac, dernière de cette branche à porter le nom de Preissac.

Il fut également associé au château de Pressac qui avait été fondé en 1305 sur la terre de ce nom située dans la paroisse de Daignac par Arnaut-Bernard II de Preissac

et son oncle Tétbaut de Preissac.

La seigneurie de Pressac, située autour de ce château, fut alors appelée "soudanerie" ou "soldanerie" de Pressac et fut possédée par la famille Ségur, puis à partir du premier quart du XVI

e

siècle jusqu'à la Révolution française, par la famille parlementaire de La Chassaigne. Ses seigneurs utilisèrent le titre de "soudan de Pressac".

Nous trouvons la première mention d'un "Soudic de Preissac" dans un acte de 1354 copié dans les rôles gascons. Ce terme Soudic, qui signifie petit soudan, désignait le fils du Soudan.

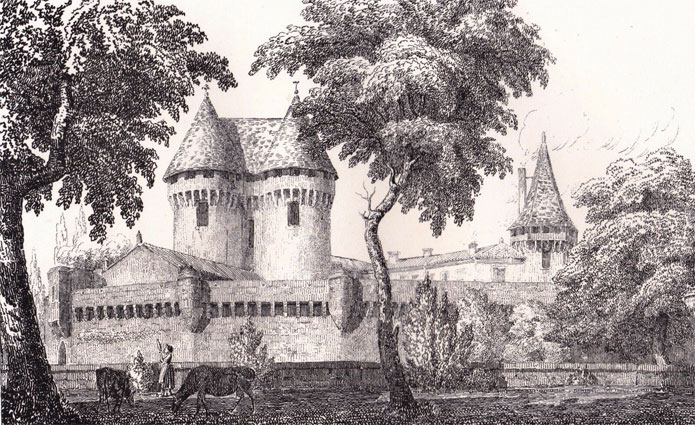

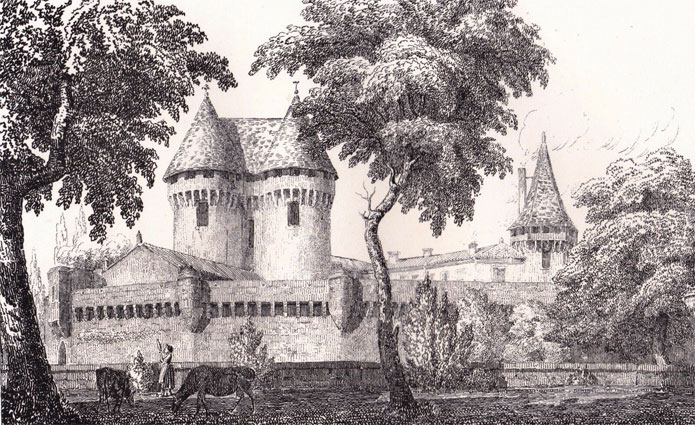

Le château de la Trau, que l'on appelle aujourd'hui la Trave, est situé à 1 500 m du bourg de Préchac, sur les bords du Ciron. Cette puissante forteresse

édifié en 1306 par Arnaud-Bernard II de Preissac (ou par son frère Galhart, qui fut évêque de Toulouse) fut détruite en 1450 après le supplice de Pierre de Montferrand à Poitiers.

Ruines du château de la Trave à Prechac

gravure de 1858

Messire Bermond-Arnaud de Preissac, chevalier, surnommé le bon Soudan, Soudan de Preissac et de la Trau, Seigneur de Didonne, de l'Esparre, de la principauté de Talmont, d'Arbenaz, de Preissac, de La Trau, de Landiras, de Portez etc. capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, sénéchal de Marennes, gouverneur de Mortagne, chevalier de l'ordre de la Jarretière (Sir Bermond Arnaud de Preissac), fut un des plus vaillants guerriers de son siècle et réunit en sa personne tout ce qui constitue l'homme illustre par sa naissance, ses actions et l'opinion publique : il eut de grandes possessions, des emplois honorables, des commissions flatteuses, des décorations agréables, et, plus que tout cela pour lui et pour les siens, il eut une excellente réputation.

Egalement connu sous le nom d'Arnaut-Bernard, IVe du nom, il est le fils d'Arnaut-Bernard III et Rosa de Lesparre.

Ce père, Soudan de Preissac (très rarement appelé Soudan de la Trau), seigneur de Didonne et de la Trau, petit-neveu du pape Clément V mort en 1314, avait rallié Edouard III, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine en 1346 ; il gouvernait l'office du sénéchal du duché d'Aquitaine en l'absence d'un sénéchal nommé par le roi-duc (1354).

Le château de Preyssac (ou Pressac), situé à Daignac (Gironde)

Le 1er avril 1305 le roi-duc Edouard Ier autorisait Arnaut-Bernard II (grand-père de notre soudan) et son oncle Tetbaut de Preissac à édifier une maison forte sur cette terre.

Le château fut remanié à diverses époques mais on y voit encore de magnifiques vestiges médiévaux.

On trouve la première mention d'Arnaud-Bernard IV (Bermond-Arnaud) de Preissac sous le nom de "soudic de Preissac" dans un pardon du roi Edouard III (1354) pour le meurtre

de Guilhem-Ramon de Madaillan, auquel il avait participé et pour lequel il avait été condamné à être banni. Il participa ensuite à la bataille de Poitiers (19 décembre

1356) en tant que garde du corps du "Prince Noir", ce qui était une très grand marque de confiance. En récompense, et parce qu'il n'avait pas pu faire de

prisonniers et obtenir de rançons à cause de cette fonction, le prince lui octroya à vie 200 vieilles couronnes d'or par an allouées sur les revenus de la monnaie

frappée à Bordeaux. Il est ensuite mentionné en 1361, en garnison à Montpron.

En recherche d'une activité et de quelques profits, il renoua avec le Sire d'Albret (dont la famille était autrefois très proche) et participa à la lutte de ce dernier et du comte d'Armagnac

contre Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn. Mal lui en prit puisqu'il fit partie des nombreux prisonniers de ce grand seigneur à la bataille

de Launac (5 décembre 1362). C'est sans doute pour pouvoir payer sa lourde rançon qu'il se vit obligé de servir le comte de Savoie puis

le futur duc de Bourgogne

Philippe le Hardi, alors duc de Touraine et lieutenant de son père Jean le Bon en Bourgogne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agissait

pas du tout d'une trahison envers le roi d'Angleterre Edouard III puisque l'Angleterre était en paix avec la France depuis le traté de Brétigny (1360).

Pour tous les pouvoirs établis l'ennemi était à cette époque les Grandes compagnies (les "routiers"), ces troupes d'hommes d'armes démobilisés par la paix

franco-anglaise. Le Soudic fut donc engagé pour lutter contre les routiers, souvent ses compatriotes, qui ravageaient la Savoie et la Bourgogne.

En mai-juin 1363 le comte de Savoie Amédée VI l'engagea pour lutter avec d'autres troupes gasconnes contre les routiers occupant ses terres. Mais c'est en Bourgogne qu'il

fut le plus actif comme le montrent plusieurs reçus. On le retrouve ensuite dans l'armée menée par Du Guesclin contre celle du roi de Navarre

commandée par le captal de Buch.

Il participa à la victoire française de Cocherel (16 mai 1364) mais y fut blessé (il eut un bras cassé), et le roi de France Charles V lui donna en compensation

500 francs d'or pour services rendus.

Arnaud-Bernard IV de Preissac avait alors succédé à son père et avait pris le nom de Soudan de la Trau. Il est probable d'ailleurs que son père était

déjà mort en 1363 puisque le Prince Noir ne reçut jamais son hommage lorsqu'il vint, cette année là, dans sa nouvelle principauté d'Aquitaine.

Moulage du sceau du Soudan de la Trau sur un document du 26 octobre 1634

"S(EEL) LE SOUDAIN DE LATRAU"

Le sceau original est de couleur rouge

Après Cocherel, Charles V tenta de l'attirer pour de bon dans le parti français. Il lui donna en 1364 la seigneurie de Beauvoir, située dans la sénéchaussée de

Toulouse avec 500 livres de rente pour lesquels il fit hommage. Il promettait de ne causer aucun dommage au royaume de France

avec ses hommes, mais il désirait garder sa fidélité au roi d'Angleterre. Il précisait que si une guerre se déclenchait entre les rois de France

et d'Angleterre, il prendrait le parti du roi d'Angleterre et qu'il rendrait par conséquent le château de Beauvoir et ses rentes au sénéchal de Toulouse.

Il recevait encore cette pension en 1368 mais dut la perdre lorsque la guerre se ralluma en 1369.

Il semble n'être revenu en Aquitaine qu'en 1366 et fit hommage lige au Prince Noir le 10 juillet à Bordeaux pour ses seigneuries de Montendre et de Didonne.

Il accompagna ensuite le prince et sa grande armée lors de son expédition en Castille pour rétablir sur son trône le roi Pierre le cruel. Il participa

à la victoire anglo-gasconne de Najera (3 avril 1367).

Quand le roi de France Charles V prétendit à nouveau à la souveraineté sur l'Aquitaine et que la guerre avec le roi d'Angleterre Édouard III et son ?ls le prince d'Aquitaine

Édouard (le "Prince Noir") débuta en 1369, le Soudan resta ?dèle au parti anglais malgré ses liens avec le parti français établis dans les années 1360.

Il fut sous les ordres de John Chandos, connétable de la principauté d'Aquitaine, quand ce dernier dirigea une troupe à Montauban pour mener campagne en Quercy contre

les Français et ceux qui s'étaient ralliés à eux. Puis il fut laissé à Montauban par Chandos avec deux autres capitaines gascons et 200 lances

(environ 600 combattants) a?n de tenir cette ville(février 1369).

Il participa également au sac de la Cité de Limoges (19 septembre 1370) e?ectuée par l'armée du Prince Noir

et au siège réussi du château de Montpon (décembre 1370 - février 1371) dirigé par le duc de Lancastre et le comte de Cambridge, frères du Prince Noir.

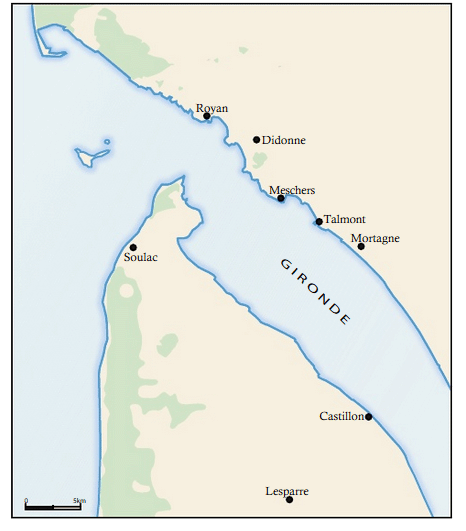

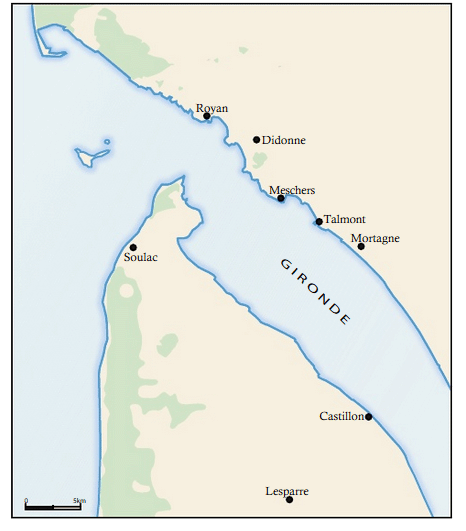

Cette ?délité fut largement récompensée par le prince Édouard et sa famille et leurs dons lui permit de devenir en théorie le plus important seigneur saintongeais

de l'estuaire de la Gironde

Carte de l'estuaire de la Gironde montrant les possessions en Saintonge du Soudan

Le Soudan prit de plus en plus d'importance dans l'administration anglo-gasconne et fut désigné comme l'un des trois conservateurs, avec les sénéchaux anglais d'Aquitaine

et des Landes, des trêves passées avec les Français jusqu'au 1er

juin 1377.

Mais la situation matérielle du Soudan de la Trau et de ses compagnons d'armes n'était guère brillante en 1376-1377, comme le démontre sa pétition au roi Édouard III.

D'après celle-ci, les Français lui avaient pris Montendre, Didonne, Talmont et le baillage de Marennes. Un acte du roi de France Charles V permet de savoir que le château

et la châtellenie de Didonne et toutes les possessions du Soudan dans la sénéchaussée de Saintonge avaient été donnés en septembre 1376

à Jean de la Personne, vicomte d'Aulnay, l'un des rares "Poitevins" qui s'étaient ralliés aux Français dès 1369. Il avait épousé l'héritière légitime de la

seigneurie de Mortagne, mais son château était alors occupé par les Anglo-Gascons et sa garde en avait été con?ée au Soudan depuis 1370 !

Ce dernier demandait au roi-duc de lui venir en aide ?nancièrement pour tenir ce château face aux Français, en soulignant qu'il avait perdu tous ses revenus saintongeais,

qu'on lui devait 23 000 francs pour ses gages et la somme énorme de 55 000 léopards d'or pour les gages qui n'avaient pas été payés

à son père Arnaut-Bernard III.

En novembre 1377 des seigneurs saintongeais et poitevins du parti français établirent un siège autour du château de Mortagne-sur-Gironde.

Dans le contexte d'alors, catastrophique pour les Anglo-Gascons, la résistance de Mortagne semblait essentielle pour la survie du duché d'Aquitaine des rois d'Angleterre.

Le capitaine de Mortagne, qui mena la défense de la place, était le Soudic de Latrau, c'est à dire Bertran de Preissac, fils héritier de son père, le Soudan, qui en était le gardien officiel depuis 1370.

Fin septembre, John de Neville, lieutenant du roi d'Angleterre en Aquitaine, mena une expédition navale composée d'une cinquantaine de navires qui permit de dégager

Mortagne en attaquant depuis la Gironde. Les assiégeants français, pris par surprise, s'enfuirent et cherchèrent refuge dans le prieuré voisin de Saint-Étienne de Mortagne,

mais les Anglo-Gascons prirent ce dernier lieu d'assaut.

Comme il s'agissait du premier succès anglo-gascon depuis bien longtemps, cette expédition de secours eût un impact psychologique considérable en faveur du "parti anglais",

d'autant plus que Bazas (en août) et La Réole (en septembre) venaient d'être reprises par le duc d'Anjou (frère du roi de France Charles V).

Le Soudan et son fils le Soudic permettaient aussi de servir d'exemples aux autres nobles du duché, et endiguer les défections.

Le siège du château de Mortagne au cours duquel Yvain de Galles, prétendant à la principauté de Galles, fut assassiné.

"Recueil des croniques d'Engleterre"

Il semble que le soudan se trouvait en dehors de Mortagne pendant le siège. Il s'occupait probablement d'obtenir des ravitaillements pour la nombreuse garnison du château

comme il le fit après la levée du siège, et a été sans doute déterminant pour convaincre Neville de monter son expédition de secours. Dans une lettre

de quittance datée du 31 décembre 1378, il se qualifiait "seigneur de Mortagne". La longue défense acharnée de Mortagne animée par lui et dirigée sur place

par son fils, lui avait permis de se voir reconnaître de facto la seigneurie sur ce lieu. Dès lors Arnaud-Bernard IV est apparu comme l'un

des piliers permettant le maintien du duché d'Aquitaine anglo-gascon. En 1380, il obtint du roi-duc, en compensation de ses pertes évaluées à 6 000

livres de rente, 1 500 livres de rentes sur les biens bordelais du rebelle Galhart Béguey.

Le soudan vint à Westminster en 1381 faire hommage lige en personne pour toutes ses terres au roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, Richard II,

le fils du Prince Noir. Il avait obtenu l'année précédente des lettres de protection pour aller en Angleterre, ce qui situe à cette date son élection

dans l'ordre de la Jarretierre. Il était ainsi le second gascon, après le captal de Buch, à faire partie de cet ordre de chevalerie fondé vers 1348.

Il fut aussi présent à la réunion de cet ordre du 23 avril 1384 où on lui donna une robe de couleur violette fourrrée d'hermines portant une jarretierre brodée et une bordure de couleur écarlate.

Une plaque en cuivre représentant ses armoiries et son cimier fut installée au dessus de la stalle qu'il occupait en la chapelle Saint-Georges de Windsor ; elle existe

encore et indique "Mons Sandich de Traue". Il était présent à Londres le 16 février 1385 en tant que témoin d'un accord financier entre trois seigneurs gascons et le maire de

Londres.

Plaque du Soudan dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor (fabriquée en 1421)

Elle comporte quelques inexactitudes : le lion est tourné du mauvais côté et sa queue devrait être simple.

Planche XI du "The stall plates of the knights of the Order of the Garter, 1348-1485" par Sir Hope (1901)

Le soudan profita de son séjour anglais pour s'incorporer dans l'expédition anglaise qui était organisée pour aller au Portugal afin de lutter contre les Castillans, alliés des Français.

Le comte de Cambridge, oncle de Richard II, était à la tête de cette opération au profit de son frère aîné Jean de Gand, duc de Lancastre, prétendant au trône de Castille.

Le soudan allait commander une troupe de 100 hommes d'armes et de 100 archers. Le 4 mai 1381, on lui avait fait une avance de 200 livres sur sa solde. Il est possible qu'il n'ait pas

décidé à l'avance de participer à cette expédition, car son navire ne quitta l'Angleterre que début août, alors que la flotte du comte de Cambridge était déjà arrivée à Lisbonne.

Selon Froissart, le navire transportant le Soudan et les autres seigneurs gascons accompagnés de 40 hommes d'armes s'était perdu du côté des côtes marocaines et de celles du royaume musulman de Grenade, puis il avait erré pendant 40 jours dans l'espoir d'échapper aux navires musulmans de la région et d'arriver à bon port à Lisbonne. Ils atteignirent ?nalement la capitale portugaise après quelques autres tribulations. D'après ce chroniqueur, les seigneurs gascons arrivèrent dans cette ville au moment même où l'on célébrait des obsèques en leur mémoire dans l'une des églises lisboètes

Selon Froissart, le navire transportant le Soudan et les autres seigneurs gascons accompagnés de 40 hommes d'armes s'était perdu du côté des côtes marocaines

et de celles du royaume musulman de Grenade, puis il avait erré pendant 40 jours dans l'espoir d'échapper aux navires musulmans de la région et d'arriver

à bon port à Lisbonne. Ils atteignirent finalement la capitale portugaise après quelques autres tribulations. D'après ce chroniqueur, les seigneurs gascons arrivèrent dans cette ville au moment même où l'on célébrait des obsèques en leur mémoire dans l'une des églises lisboètes

L'expédition anglaise au Portugal fut un fiasco quasi-total. Le comte de Cambridge ne prit aucune initiative de juillet 1381 à juillet 1382, préférant placer ses troupes dans les villes

proches de la frontière avec la Castille.

Son autorité était bien faible et l'inaction pesait sur les troupe, aussi le soudan et plusieurs autres capitaines réunirent quelques centaines d'hommes à Arronches,

traversèrent la frontière avec la Castille et prirent près de la ville de Badajoz le château de Lobón.

Ils poussèrent ensuite plus loin dans la direction de Séville et occupèrent un monastère à Zafra.

La troupe anglo-gasconne revint de ce raid avec plusieurs prisonniers et un important butin.

Finalement, le roi de Portugal ?t un traité de paix avec celui de Castille sans en informer le comte de Cambridge et son armée (10 août 1382).

Dégoûtés par ce retournement de situation, Cambridge et la plupart de ses hommes, dont le Soudan, quittèrent le Portugal.

Avant de partir de ce pays, le Soudan adouba Miles de Windsor lors d'une joute organisée à Badajoz.

Revenu en Gascogne, le Soudan s'est attaché à s'occuper de la seigneurie d'Arbanats composée de quatre paroisses qui lui venait de sa femme Régina de Pommiers.

Ainsi il obtint du roi Richard II, en 1384, la création d'un marché hebdomadaire se tenant le samedi, ainsi que de quatre foires.

La situation de cette seigneurie n'était guère brillante, puisque la plupart de ses habitants refusaient de vivre sur place à cause des ennemis (les "Français")

qui parcouraient constamment le pays et avaient détruit leurs paroisses, et parce qu'il n'y avait pas de forteresse locale où ils pouvaient se réfugier. En effet le château

d'Arbanats, un grand château en bois

avait été en grande partie brûlé,

par les troupes du duc d'Anjou en 1377. La fuite des tenanciers locaux représentait un manque à gagner de 300 marcs par an.

En association avec les prud'hommes de cette seigneurie le Soudan proposa donc, comme il l'avait fait jadis pour Meschers, de construire un château plus petit en pierre

sur un autre site (Castemoron) situé à une demi-lieue d'Arbanats, ce que le roi-duc Richard II accepta.

Ruines du château de Castelmoron

Lorsqu'en 1390 le duc Louis II de Bourbon accepte, à la demande de la république de Gênes, de diriger la croisade de Barbarie contre le royaume de Tunis, le Soudan s'engagea :

et il advint que le Souldich de l'Estrau, un des plus vaillants chevaliers du monde, qui était du Bordelais, envoya son ambassade au duc de Bourbon,

le suppliant et le requérant qu'il lui plaise obtenir un sauf-conduit du roi de France

pour lui et dix gentilshommes, a?n qu'il puisse aller avec sa compagnie au "voyage d'Afrique" (Cabaret d'Orville). Le duc de Bourbon entra à Gênes avec quelques seigneurs,

dont le Soudan, et fut fêté par la population de cette ville. L'expédition partit ensuite de Gênes, s'arrêta en Sardaigne où elle conquit Cagliari et Alghero au profit

des Génois et arriva finalement devant Mahdia vers le 20 juillet 1390.

Dès le débarquement, le duc de Bourbon apprit qu'une grande armée dirigée par le sultan de Tunis arriverait prochainement devant la ville.

Il réunit alors un conseil de guerre où fut appelé le Soudan de la Trau.

Un camp retranché qui pouvait être approvisionné par la marine génoise fut alors construit sur la bande de terre connectant la presqu'île du cap Afrique sur lequel était

bâtie la ville et le continent. L'armée du sultan arriva finalement huit jours après le début du siège. Le Soudan et Pons VI de Castillon dirigeaient contre les troupes musulmanes

une troupe distincte de celle des Anglais.

Au bout de plus d'un mois-et-demi d'un infructueux siège ponctué d'escarmouches avec l'armée du sultan de Tunis, les chefs de l'expédition considérèrent avec intérêt

les propositions de paix présentées par la ville de Mahdia. Le duc de Bourbon réunit alors son conseil de guerre afin de savoir s'ils devaient accepter ces propositions.

Cabaret d'Orville nous informe que le duc tint à donner en premier la parole au Soudan de la Trau "qui était l'un des plus anciens de l'armée et l'un des plus vaillants chevaliers que l'on puisse trouver"

afin de connaître son avis. Le chroniqueur du duc de Bourbon continue son récit où le Soudan joue l'habituelle comédie de la modestie, puisque son rang

n'aurait pas

dû lui permettre de parler avant plusieurs grands seigneurs présents à cette réunion :

"lequel Soudic (sic) dit que ce n'était pas raisonnable qu'il parle le premier, car il n'avait pas vu beaucoup de choses dans sa vie, mais que toutefois il dirait volontiers

ce qu'il en pensait, et il ne voulait pas se louer du peu de choses qu'il avait vu dans sa vie. Il dit alors que c'était l'événement le plus honorable auquel il avait participé

au cours de sa vie : d'avoir combattu trois rois sur le champ de bataille pendant deux mois et demi [en fait 1 mois et demi], assailli leur ville [Mahdia] devant eux sans qu'ils y aient mis remède,

et d'être allé attaquer leurs tentes et les chasser de celles-ci, ce qui est une plus grande chose que d'assister à la plus grande des batailles."

Puis le chroniqueur le fait parler au style direct : "Et pour ce qui est du traité que ceux d'Afrique [Mahdia] offrent, il est aussi honorable que si la ville avait été prise

[d'assaut] : car vous les mettez en tribut et en servitude, ce qui n'est pas à refuser en présence de leur armée. Quant à moi qui ne suis qu'un pauvre chevalier [selon Froissart, il était chevalier à penon et non chevalier banneret]

je tiens cette chose aussi honorable que si j'avais participé à trois batailles."

Les autres membres du conseil suivirent les conseils du Soudan et acceptèrent de signer un traité avec Mahdia. L'armée croisée rembarqua pour l'Europe à la mi-septembre

en se dirigeant vers la Sicile. Une grande tempête dispersa les navires de la flotte et celui sur lequel avait pris place le Soudan coula à l'entrée du port sicilien de Trapani

Heureusement, le vieux chevalier savait nager et ne perdit que ses bagages.

Le Soudan et de nombreux chevaliers arrivèrent finalement à Gênes totalement épuisés par les fatigues causées par le siège de Mahdia et les maladies qui en résultèrent. Pons VI de Castillon y mourut, mais le Soudan, décidément d'une résistance à toute épreuve, réussit à survivre et retourna en Aquitaine après avoir pris quelque repos

Malgré son âge avancé, le Soudan était encore désigné en 1394 comme conservateur des trêves avec les Français en Poitou, Saintonge, Angoumois et Marches de Limousin

avec le captal de Buch Archambaud de Grailly.

Il fit son testament en gascon le 8 juillet 1394. Il désignait l'église Notre-Dame du couvent des Carmes de Bordeaux, détruit à la Révolution, pour recevoir sa sépulture.

Cet établissement devait d'ailleurs servir de panthéon familial car sa petite-?lle et héritière Isabe de Preissac exprima de même le vœu d'y être enterrée dans son testament

(1437).

Soudan donna aux Carmes 300 francs d'or pour construire le chour de l'église en pierre et y installer un vitrail. Celui-ci devait être entouré de petits écussons représentant

ses armoiries et devait comprendre en son milieu une représentation de la Vierge à l'enfant, avec à ses pieds le Soudan entièrement armé, ses armoiries représentées sur son armure,

à genoux et les mains jointes tenant un phylactère où devait être écrit cette phrase "Mere de Dieu, Merce te cry" (Mère de Dieu, Accordez-moi votre merci).

Le Soudan voulait aussi que "monseigneur le Soudic, son ?ls, ait et tienne en sa garde le lieu de Mortagne, de la même manière que l'a tenu auparavant ledit seigneur testateur

au pro?t du roi d'Angleterre, notre seigneur" et il lui recommandait "qu'il le dirige comme lui conseilleront les compagnons qui sont aujourd'hui en le dit lieu".

Selon toute vraisemblance, Arnaut-Bernard IV de Preissac est mort peu après la rédaction de ce testament à l'âge d'environ 60 ans, au terme d'une longue carrière militaire de 40 ans.

Il avait épousé Regina, fille d'Helias de Pommiers, sénéchal du Périgord (1347),seigneur d'Arbanats (1349), et de Regina du Goth, dont il eut un fils, Bertran qui fut le dernier soudan de la maison de Preissac, n'ayant laissé qu'une fille de son union avec Margarida de Stratton.

Plusieurs faits indiquent que le Soudan Bertran de Preissac était en retrait de la vie publique et qu'il devait sans doute être gravement malade. Sa maladie l'aurait emporté prématurément

en 1399-1400 à l'âge d'environ 40 ans. Sa fille, Isabe, devait être fort jeune lors du décès de son père, car elle ne fut mariée avec le puissant seigneur de Montferrand Bertran III qu'en 1410.

Leur fils Pey de Montferrand recueillit l'héritage des Preissac ...

Lien de Parenté

Isabeau de PREISSAC, dame de la Trau

¦

Isabeau de MONTFERRAND

¦

Jeanne ou Tomine de GRAMONT

¦

Arnaud Guillaume de BAYLENX-POYANNE

¦

Etienne de BAYLENX-POYANNE

¦

Françoise de BAYLENX-POYANNE

¦

Suzanne LANES de MONTOLIEU

¦

Arnaude Armande de BÉDORÈDE

¦

Fiacre de BIAUDOS de CASTEJA

¦

Jeanne Françoise BIAUDOS de CASTEJA

¦

Françoise Mélanie de SALOMON de POULARD

¦

Louis, Marquis de GOUY d'ARSY

¦

Monique de GOUY d'ARSY

¦

Arsène, comte O'MAHONY

¦

Maurice, comte O'MAHONY