Philippe LE GANGNEULX

Sellier ordinaire de la Reine, premier échevin de Paris en 1632

Armoiries des Le Gangneulx

(1)

sans doute apposées sur la façade de leur maison de la rue d'Arbre-sec

Philippe Le Gangneulx

(2) est né avec la première guerre de religion, en 1562, à Paris. Il pourrait être le fils de Bastien Le Gangneulx,

sellier de la Reine,

cité dans le compte de l'Argenterie de la reine Catherine de Médicis pour le terme de la Saint Jean 1556

(3). On lui connait une sœur aînée, Charlotte, épouse de Pierre Dumur,

décédée en novembre 1624.

On ignore tout de sa vie, certainement difficile, jusqu'à la fin du siège de

Paris et l'établissement durable dans la ville d'Henri IV en 1594, après sa conversion, sinon qu'il était capitaine de la milice bourgeoise de son quartier

pendant le dit siège.

Il habitait rue de l'Arbre-sec, dans l'actuel 1er arrondissement de Paris, et exerçait le métier de maître sellier, ayant même obtenu (probablement transmise par son père) une charge

de

sellier ordinaire de la Reine (4). Artisans de luxe, les selliers non seulement fabriquaient des selles en cuir, en bois verni ou en soie, mais ils avaient

également le droit de garnir les calèches, litières et chaises à porteurs. En plus de la reine Marguerite (de Valois), épouse d'Henri IV, la Maison

de Lorraine comptait parmi ses clients les plus importants, avec la duchesse de Mercœur

(Françoise de Lorraine),

la princesse de Conti (Louise-Marguerite de Lorraine, avec laquelle il sera en procès qui se soldera par une transaction en janvier 1619), Henry de Lorraine,

pair et grand chambellan de France, lieutenant et gouverneur d'Ile de France

(5), etc.

Par plusieurs marchés conclus en 1612, dont un passé avec trois maîtres peintres pour la restauration d'un grand tableau qui se trouve dans la grand'chambre

du parlement

(6), nous

savons qu'il avait déjà, à cette date, la qualité de

Bourgeois de Paris. Cette qualité ne donnait plus la noblesse depuis 1577 -sauf au prévôt des marchands et aux quatre échevins-, mais

donnait des privilèges quasi semblables à ceux de la noblesse,

tels que le droit d'avoir des armoiries

timbrées, de porter l'épée ou

d'être exempt de taille, et jusqu'en 1667, ils avaient même le droit de prendre le titre d'écuyer ou de chevalier. Pour le devenir, il fallait, selon la coutume de Paris, y habiter durant un an et un jour, ne pas avoir de dettes, payer les taxes de

la ville, contribuer à la charité publique, s'armer à ses frais pour pouvoir participer à la milice urbaine et bien sûr soumettre une demande

de lettres de bourgeoisie auprès du Magistrat de la cité.

A côté des officiers municipaux qui siégeaient à l'Hôtel-de-ville, il y avait dans chacun des seize quartiers, pour représenter l'administration parisienne,

des agents préposés à la surveillance et au soin de leur quartier,

appélés quarteniers (ou quartinier), cinquanteniers et dizainiers. Chaque quartinier avait sous lui quatre cinquanteniers et seize dizainiers.

Le

cinquantenier commandait cinquante hommes de la milice bourgeoise, le

dizainier en

commandait dix. Une dizaine comptait un capitaine, un lieutenant et une enseigne. Tous prêtaient serment entre les mains du Roi des charges auxquelles

ils

ont été élevés et choisis par Sa Majesté. C'est en 1610 que

le sieur Le Gaigneur, sellier de la Royne apparait pour la première fois dans les registres de Paris,

comme enseigne, dans la Dizaine de Gimardes du quartier Saint-Honoré. En 1614, le quartinier du quartier Saint-Honoré était Me François de Fontenu et

Monsieur Le Gangneur était un de ses quatre bourgeois.

L'année suivante,

le sieur Le Gangneur, scellier du Roy est cité comme un des lieutenants pour le quartier de Me de Fontenu (Saint-Honoré), ayant pour capitaine Monsieur Corbonnois, comme on le voit

dans le

Roolle de Messieurs les colonnels, cappitaines, lieutenans et enseignes de ceste ville du 19 septembre 1615

(7).

L'année suivante, 1616, il est

quartinier du secteur Saint-Honoré, pour y faire exécuter les Ordonnances et Mandements du Bureau de la Ville,

et y exercer certaines fonctions de police, et en cette qualité il garde les clés des portes d'enceinte de son quartier, veille à la police du dit quartier,

surveille le pavé et les chaines de fer servant à défendre l'accès des rues, conserve chez lui vingt-quatre sceaux prêts à servir en cas d'incendie etc.

(7a)

Il est toujours cité comme tel dans le contrat de mariage de sa filles Marie

en février 1620, espérant parvenir aux honneurs de l'échevinage, ambition et récompense des plus notables quarteniers.

Un édit donné par le Roi en mars 1618 et enregistré en la Chambre des Comptes en mars 1722, précisait l'établissement, vente et revente des Offices de Garde des petits Sceaux en

chacune des élections du royaume, et le règlement de leurs droits. C'est sans doute à cette époque que Philippe Le Gangneulx acheta l'office de

garde des Petits Sceaux des élections de Sens et de Nemours (de la Généralité de Paris)

ainsi qu'il est qualifié dans un acte daté du 1er mai 1627

(7b). Cet office lui constituait un revenu certain puisqu'il percevait des droits pour chaque acte qu'il scellait.

Selon l'auteur de l'

Épitaphier du vieux Paris, Philippe Le Gangneulx achète en 1624 une autre charge, celle de clerc d'office de Marie de Médicis,

seconde épouse du roi Henri IV, qu'il conservera quatre ans

(8). Chez le Roi, la Reine et quelques grands princes,

le

clerc d'office était celui qui avait la charge de

contrôler les vivres que l'on livre pour la bouche du dit prince. Mais il y a vraisemblablement confusion avec son fils aîné, Philippe également, qualifié

contrôleur de la maison de la Reine

mère dans un acte de 1627

(8a).

Philippe Le Gangneulx était également maître gouverneur et administrateur de la Charité des pauvres enfants de la Ville de Paris. Il est notamment cité

comme

quartinier, bourgeois de Paris, un des Gouverneurs des Pauvres enfermés de cette ville lorsqu'il place, le 13 mai 1629, en apprentissage pour

six ans, un enfant orphelin des

hôpitaux de Paris chez un maître brodeur-chasublier, brodeur ordinaire du prince de Condé, faubourg Saint-Germain-des-prés

(9).

Jeton d'un premier échevin, receveur des pauvres (-www.cgb.fr-)

Un "grand bureau des pauvres" avait été fondé par François 1er en 1544 pour assister les plus démunis.

Ce bureau était composé de six membres du Parlement, six avocats, un conseiller à la Chambre des comptes,

deux chanoines, trois curés, quatre procureurs au Châtelet et seize notables parmi les bourgeois les plus riches.

En août 1631, Philippe Le Gangneulx est élu échevin de Paris, ce qui lui confére la noblesse (transmissible), dite noblesse de cloches par les moqueurs ! A cette époque,

la municipalité parisienne était dirigée par le prévôt des marchands,

ayant quatre échevins pour adjoints. Ces charges étaient électives, les électeurs étant choisis dans les assemblées des quartiers, soit soixante-dix personnes.

Ces cinq administrateurs de la ville étaient assistés d'un conseil composé de vingt-quatre conseillers de ville. Il y avait aussi un greffier de l'Hôtel-de-Ville

dirigeant le personnel municipal et les finances, un procureur de la ville, défendant les intérêts municipaux, et des sergents du parloir.

Comme le prévôt, les échevins étaient présentés au roi et jouissaient de privilèges auxquels ne participaient pas

les échevins de province, et particulièrement l'octroi de la noblesse héréditaire.

Comme première condition pour se porter candidat, il fallait être né à Paris et avoir toujours été

irréprochable dans sa conduite et dans ses affaires. Dans les cérémonies, le prévôt des marchands

portait une soutane de satin rouge, avec boutons, ceinture et cordon d'or, au dessus de laquelle

tombait une robe de palais ouverte, mi-partie de velours rouge et tanné ; la coiffure était une

toque mi-partie des mêmes couleurs, avec gland et large galon d'or. Après lui venaient les

échevins en robe de velours mi-partie aux couleurs de la ville, à grandes manches pendantes ; ils

étaient coiffés d'un chapeau à cordon d'or.

Le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris

peint pour l'Hôtel-de-Ville par Philippe de Champaigne en 1648

les quatre échevins sont les personnages à droite dont la robe à grandes manches pendantes est différente

de celle du prévôt des marchand (au centre),

et des trois autres qui sont sans doute le greffier (manches

pendantes de velours rouge), le maître d'Hôtel (tout en noir) et un huissier (robe mi-partie rouge)

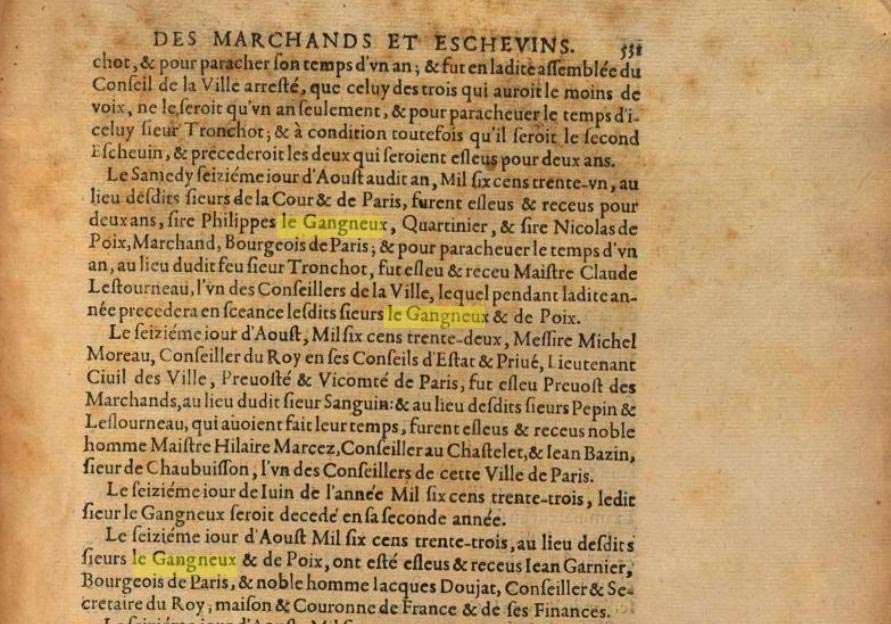

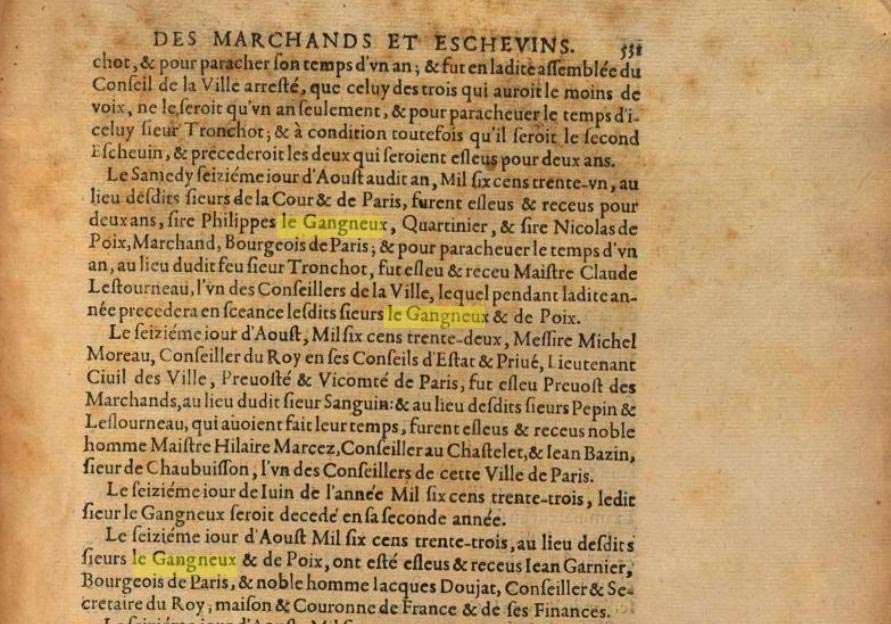

Le prévôt des marchands et les quatre échevins de Paris étaient élus pour deux ans, des élections se tenant chaque année au mois d'août. Le samedi 16 août 1631, l'Assemblée du Conseil de Paris procéda à l'élection de trois échevins, l'un pour 1 an, en remplacement du sieur Tronchot décédé

dans sa première année, et deux pour deux ans, en remplacement du sieur de La Cour qui a fait son temps et du sieur de Paris, décédé. La dite Assemblée ayant

arrêté que celui des trois qui aurait le moins de voix serait élu pour un an seulement mais serait le second échevin et précèderait les deux qui seront élus pour deux ans.

Ainsi à cette date, le prévôt des marchands était Christophe Sanguin (réélu en août 1630), premier président au Parlement, le premier échevin maître

Jean Pépin (élu en 1630), conseiller au Châtelet,

le second échevin Claude l'Estourneau (élu pour un an, ayant eu le moins de voix), conseiller de ville,

les troisième et quatrième échevin étant Sire Philippe Le Gangneulx, quartenier, et Sire Nicolas de Poix, marchand, tous deux élus pour deux ans.

Le 16 août 1632, un nouveau prévôt fût élu, ainsi que deux échevins pour remplacer Pépin et l'Estourneau, qui avaient fait leur temps. Philippe Le Gangneulx

devint alors premier échevin, ainsi qu'il est qualifié dans son testament du 6 juin 1633, et Nicolas de Poix second échevin, les nouveaux élus étant troisième et quatrième échevins.

Les Ordonnances Royaux sur le faict et iuridiction des la Prevoste des Marchands & Eschevinage de la Ville de Paris.

-

ici-

Veuf depuis six ans, Philippe Le Gangneulx fit un dernier testament le 7 avril 1633 par devant Me Boucot, ratifiant les précédents

(10) et il mourut le 6 juin suivant à l'âge de 71 ans.

Étant mort en charge, il fut inhumé en grandes pompes le 8 juin 1633 dans l'église Saint-Germain l'Auxerrois, accompagné

par les échevins en grande tenue. Son fils Philippe fit apposer une plaque de marbre à un pilier de

la nef, du côté droit, près de la chaire du prédicateur où fut inscrite cette épitaphe :

Cy devant gist Philippe Le Gangneur, Eschevin de Paris, homme de singulière vertu, zélé au service de Dieu, aimé

de son roy, affectionné au public et charitable envers les pauvres. Il décéda en son eschevinage le 6ème jour de juing

1633, aagé de 71 ans. Et Catherine Robin, sa femme, décédée le 2ème jour de juillet 1627

(

ici p. 50).

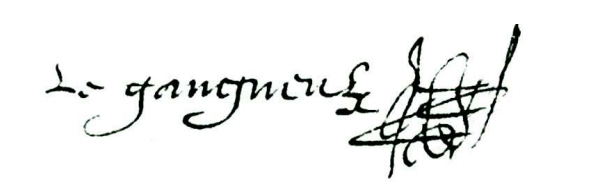

Signature de Philippe Le Gangneulx

(communiquée par Giselle Ollivier)

Il avait épousé, vers 1590 à Paris, Catherine Robin veuve de Jehan Delaistre, qui lui donna 4 enfants :

- Philippe, filleul et héritier de sa tante Charlotte, contrôleur de la maison de la Reine mère, et auditeur en la Chambre des comptes de Paris (1627-1662) ;

- Claude

(11), qu'il déshérita pour avoir "quitté la maison paternelle pour suivre des manants débauchés" ;

- Marie qu'il maria le 8 février 1620 avec François Baranjon (voir

ici), lui allouant 28 000 livres de dot en argent comptant ;

- Magdeleine, qui devint religieuse, ce à quoi elle était destinée depuis sa naissance.

Sources principales :

Travaux de Mme Giselle Ollivier

Inventaire virtuel des Archives Nationales

Épitaphier de Paris

Annuaire de la noblesse 1859 (armorial des échevins de Paris)

Histoire de Paris, par Ferdinand Bournon

Lien de Parenté

Philippe LE Gangneulx

¦

Marie LE Gangneulx

¦

Marie-Madeleine BARANJON

¦

Angélique POISSON

¦

Marie-Catherine QUENTIN

¦

Pierre-René LE BAS de GIRANGY

¦

Charles-Pierre LE BAS de GIRANGY

¦

Adèle LE BAS de GIRANGY

¦

Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS

¦

Maurice, comte O'MAHONY