Les O'Mahony

chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem

dit de Malte

Barthélemy (1748-1825), chevalier non profès, reçu de justice et de majorité au grand prieuré de France, en 1774.

Arsène (1787-1858), chevalier non profès, reçu de justice et de minorité au grand prieuré de France, en 1788.

Tous deux reçus au grand prieuré catholique russe en 1800.

Les chevaliers de Malte sont issus de l'ordre des Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem à partir de 1530.

L'Ordre était partagé en huit "langues", à savoir Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, Angleterre, Allemagne et Castille. La langue de France a trois grands-prieurés :

le grand-prieuré de France, qui contient 45 commanderies, celui d'Aquitaine qui en a 65 et celui de Champagne où il s'en trouve 24.

On se faisait recevoir dans l'Ordre à trois âges différents :

- De Majorité : il faut avoir 16 ans accomplis.

- Page de 12 jusqu'à 15 ans.

- De Minorité : pour cela il faut obtenir un Bref du Pape, le faire approuver par le Grand Maître et payer un droit de passage.

Les chevaliers de justice étaient ceux qui appartenaient à

d'anciennes familles chevaleresques, admis dans l'Ordre sans

dispenses. Ils payaient, pour entrer dans l'Ordre un droit de

passage de 3 155 livres, après les enquêtes et les preuves de

rigueur.

Les chevaliers profès étaient ceux qui, âgés de vingt-six

ans, avaient fait les trois vœux, de chasteté, de pauvreté et

d'obéissance et ne pouvaient plus se marier, se trouvant tout

à fait engagés dans un ordre religieux. Pour obtenir les commanderies et les autres dignités de l'ordre, il fallait avoir fait profession.

Les chevaliers non profès étaient ceux qui n'avaient pas fait leurs vœux.

C'est à 19 ans, en novembre 1767, que Barthélemy fit une première demande pour être présenté de majorité au grand prieuré de France. Celle-ci fut alors

rejetée (sans doute au prétexte de ne plus admettre d'étrangers). Il fit une autre demande en janvier 1774 qui, cette fois-ci fut agréée.

Document autographe de l'évèque du Kerry (Nicholas Madgett), daté du 10 avril 1767, avec son sceau.

dans lequel il donne l'autorisation à Barthélemy d'être initié à la première tonsure cléricale

et de la recevoir d'un prêtre dûment reconnu par le Saint-Siège qu'il aura choisi.

Emmanuel de Rohan de Polduc, 70e Grand-Maître (1775-1797)

"

mémoire envoyé le 12 janvier 1774 à M. Lagent

(AN M//909 pièces 94-138)

Le chevalier de Mahony a l'honneur de supplier très humblement son Excellence Monsieur le Bailly de Fleury [ambassadeur de Malte à Paris de 1767 à 1774] de vouloir bien accomander

son mémoire et l'appuyer de son crédit auprès de Mgr le Grand Maître, en faisant valoir ses lettres de naturalité, ses services en France et son âge qui ne peut guèle lui premettre de jamais prétendre à aucune commanderie.

Il supplie aussi son Excellence de vouloir bien observer à Mgr le Grand Maître que si toutefois on a résolu de ne plus admettre d'étrangers, cette

loi ne peut avoir lieu vis à vis le présent suppliant puisque sa première demande a été faite au mois de 9bre 1767 et

que depuis lobjection que la vénérable langue a fait dans ce temps là, on a admis depuis deux chevaliers irlandais (M. Rothe et M. White)

qui ne pouvaient pas prétendre à cette grâce par plus de titres que le dit suppliant qui étant d'une maison pour le moins plus ancienne a encore l'avantage d'être au service de la France.

Le 27 juin 1774, Barthélemy est reçu chevalier de justice de l'Ordre de Malte. Il s'était présenté de majorité au grand prieuré de France, dont le chapitre se réunit

au Temple tous les ans le 12 juin [voir l'inventaire sommaire des archives des généalogistes

de l'ordre souverain de Saint-Jean-de Jérusalem (Malte) pour les trois langues de France, p. 139

ici, et le catalogue des chevaliers de Malte,

de La Roque, p.178,

ici, et L'Ordre de Malte : ses grands maîtres et ses chevaliers par Saint-Allais.]

Il avait acquitté au préalable la somme de

2 325 livres.

Quittance du 10 juin 1774 d'une somme de 2325 livres

"pour êre reçu de majorité au rang de chevalier de justice en la vénérable langue et grand prieuré de France"

Par une quittance du 27 mars 1775, on sait que Barthélemy a payé 600 livres d'accompte du procès verbal de ses preuves. Au mois de juillet, il reçoit un document relatif à la première tonsure.

Bref de Jean Dominique Mainard à noble seigneur Barthélemy O'Mahony soldat de la vénérable langue de France,

donnant licence pour que l'archevêque ou l'évêque, dûment reconnu par le Saint-Siège,

qu'il aura choisi

puisse l'initier à la première tonsure cléricale et que ce soit valide

En 1783 Barthélemy écrit au grand maître de Rohan pour lui signifier qu'il envisage de se marier et qu'il sollicite la faveur d'être autorisé à continuer de porter la croix de l'ordre.

Nous n'avons pas copie de cette lettre, mais nous avons la réponse de grand maître, datée de Malte le 2 novembre 1783, dans laquelle il demande, pour obtenir la "nouvelle faveur", de fournir des témoignages authentiques sur

l'alliance que vous aurez contractée et qui prouve qu'assortie à votre naissance elle ne contredit point la distinction qui devra suivre votre établissement.

Lettre du 2 novembre 1783

Rien ne permet de penser que l'épouse préssentie était Monique de Gouy d'Arsy, mais rien ne permet non plus de penser le contraire et d'adhérer à l'hypothèse émise par le général Bertrand O'Mahony, selon laquelle il y aurait eu quelques obstacles à surmonter pour que cette union soit célébrée.

Si obstacles il y eut, ils devaient être de taille, car il fallut 4 ans pour les lever ! C'est en effet le 27 mai 1787 que Barthélemy épouse Monique. Sur l'acte il est qualifié

"chevalier non profès", ce qui signifie qu'il n'avait pas prononcé ses vœux, ce qu'il ne pouvait plus faire, sachant que l'un d'entre eux était le célibat.

Là encore, il adresse une nouvelle demande au grand-maître, qui y consent, à condition de remplir les formalités d'usage, avec autant de plaisir que je l'ai déjà fait le 2 novembre 1783.

Lettre du 6 mars 1788

Ayant fourni une généalogie de la maison de Gouy d'Arsy, il obtient l'autorisation de continuer à porter de dévotion la croix d'or de l'ordre, comme l'atteste un bref sur parchemin daté du 9 avril 1788 intitulé "Facultas gestandi crucem aurea

devotionis causa pro Nobe Bartholomeo Ô Mahony" et rédigé en latin. Cela lui coûtera 300 livres (quittance du 10 mai).

Bref du 9 avril 1788 sous forme velin, d'Emmanuel de Rohan,

l'autorisant à porter au cou la croix en or spécifique de l'ordre, avec toutes les

indulgences associées.

Toutefois ce privilège est annulé si le bénéficiaire se marie avec une femme de condition

inférieure, etc.

© maison.omahony.free.fr - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.

le même sous forme papier

au dos est écrit : Noble O'Mahony. Croix de Dévotion

Son fils Arsène étant né le 30 décembre 1787, Barthélemy demande et obtient un bref de minorité pour Arsène. Une quittance de 330 livres, datée du 10 mai 1788 "pour frais d'un bref

de minorité obtenu pour noble Marie Yves Arsène Barthélemi Daniel Ô Mahony son fils" indique la date à laquelle cela se fit. En marge du bref papier est noté :"le passage échoit le 18 mars 1790".

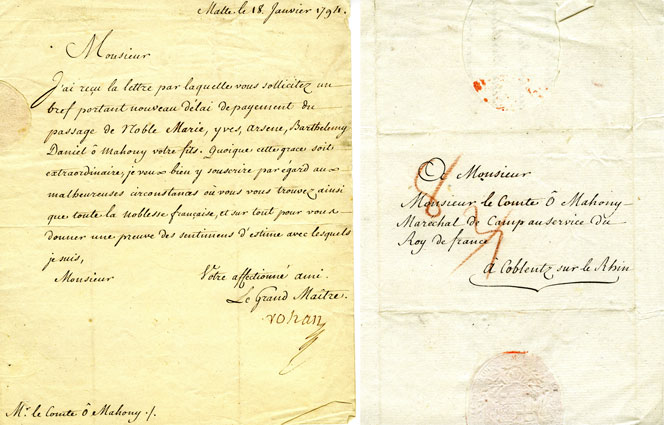

Le passage d'Arsène se fit attendre, du fait des circonstance, comme le montrent ces courriers. L'un du 19 décembre 1791, de son procureur qui lui confirme écrire à Malte d'après ses ordres, pour solliciter la prolongation que vous désirez pour monsieur votre fils, quoiqu'elles ne soient

pas d'usage, surtout après l'obtention d'un permier délai de deux ans.

L'autre, daté de Malte le 18 janvier 1794, par lequel le Grand Maître de Rohan, lui accorde un délai de paiement du passage d'Arsène. Les "malheureuses circonstances où vous vous trouvez ainsi que toute la noblesse française" faisant

référence à l'émigration. En 1794 l'armée des Princes a été dissoute et Barthélemy est commissaire des Princes à Coblence, sans grands revenus probablement.

Lettre du 18 janvier 1794

Armoiries du grand prieuré russe de l'ordre de Malte

En janvier 1797 une convention est signée entre l'ordre de Malte et l'empire russe, entérinant la constitution d'un Grand Prieuré Russe catholique. A la suite de ce succès,

Paul 1er constitue un autre Grand Prieuré pour sa noblesse orthodoxe, inauguré le 29 Novembre 1797.

Après que Napoléon se soit emparé de Malte et en ait expulsé l'Ordre, les chevaliers, indignés de la capitulation de leur Grand Maître Ferdinand von Hompesh,

le déposèrent et quelques deux-cent chevaliers trouvèrent refuge auprès du Tsar Paul Ier, Protecteur de l'Ordres depuis 1797, qu'ils élurent 72ème Grand Maître

le 27 octobre 1798. Cette élection fut acceptée par le Pape qui envoya le comte de Litta lui porter à Saint-Pétersbourg les insignes de la souveraineté de l'ordre.

A cette époque, en France, l'ordre n'existe plus : le gouvernement révolutionnaire avait confisqué et nationalisé tous ses biens et ceux de

ses membres. Paul 1er s'empressa de faire notifier à tous les souverains du monde son avènement à la grande maîtrise, et il fit précéder cette notification de deux manifestes, l'un

du 15 novembre 1798 et l'autre du 21 décembre suivant, par lequel il faisait un appel à tous les chevaliers et aux prieurés, leur promettant tous ses soins pour l'accroissement

de l'ordre et son rétablissement dans un état respectable

et invitait, en outre, les gentilhommes de l'Europe qui voudraient faire partie de l'ordre et pourraient faire les preuves exigées par les statuts, à lui adresser leurs demandes.

Le grand prieuré russe catholique fut placé sous l'administration du prince de Condé.

Paul 1er en habit de grand-maître de l'ordre par Borovikovski (1800)

Barthélemy et Arsène répondirent à l'appel, si l'on en croit les lettres datées de Saint-Pétersbourg le 22 juin 1800 qu'ils reçurent à Brunswick du commandeur de Maisonneuve,

vice chancelier de l'ordre, dans lesquelles

il les informe

que Sa Majesté Impériale l'Empereur et Grand-Maître a très gracieusement daigné vous agréger, en qualité de chevalier de justice, à son Grand Prieuré Russe Catholique. Sur le courrier

pour Barthélemy, il précise que toutes les commanderies de ce prieuré étant possédées par de plus anciens chevaliers, il ne peut en obtenir.

Lettres du 22 juin 1800

à gauche celle pour Barthélemy, à droite celle pour Arsène, ici nommé Marie Bathélemy

La croix russe fut attribuée jusqu'en 1810

Après la mort de Paul 1er, assassiné le 23 mars 1801, le pape Pie VII choisit pour grand-maître Jean de Thomassi, qui fixa le siège de l'ordre à Catane (Italie) et y mourut le 15 juin 1805.

Afin de préserver le principe de souveraineté de l'ordre, les papes cessèrent de nommer les grands-maîtres. Après Catane, c'est à Rome que l'ordre s'installa, en 1831. Dès lors l'ordre fut reconnu

dans la plupart des pays européens, son indépendance et sa souveraineté admises de jure, ses ambassadeurs sur le même pied que ceux des autres puissances. D'après le marquis de Drigon Magny, l'ordre se composait alors de chevaliers profès et de chevaliers de dévotion, ces derniers étant ceux qui,

tout en étant mariés ou ayant la faculté de se marier, acquièrent de droit la faculté de prendre l'habit et de porter les insignes de l'ordre. On voit combien les choses avaient évoluées depuis l'expulsion de Malte !

En 1814 Louis XVIII monte sur le trône et restaure les anciens ordres royaux. Le 28 décembre, Barthélemy reçoit un certificat reconnaissant qu'il est fondé à porter la croix d'or de l'ordre.

De même, suite à l'ordonnance royale du 16 avril 1824 relative aux ordres étrangers, nul ne peut accepter ni porter l'ordre de Malte sans l'autorisation de Sa Majesté,

obtenue par l'intermédiaire

du grand-chancelier de la Légion d'honneur. Tous les sujets du Roi, qui ont reçu l'Odre de Malte des grands-maîtres pendant leur règne, pourront être admis à présenter leur demande en autorisation.

C'est ce que firent Barthélemy et Arsène qui reçurent le 21 juin 1824 l'autorisation de continuer à porter cet ordre.

Arsène en uniforme de chef d'état major

portrait exécuté par Bel en 1819

Il porte les médailles des ordres du Phénix de Hohenlohe, du Lys et de Malte

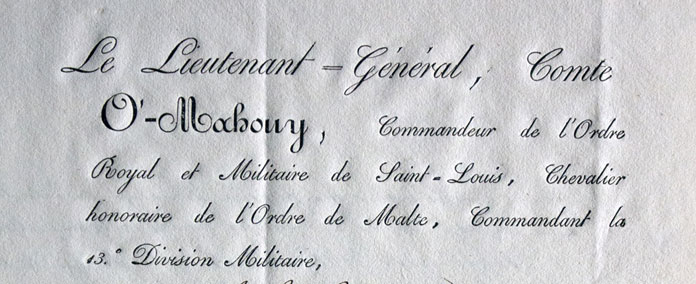

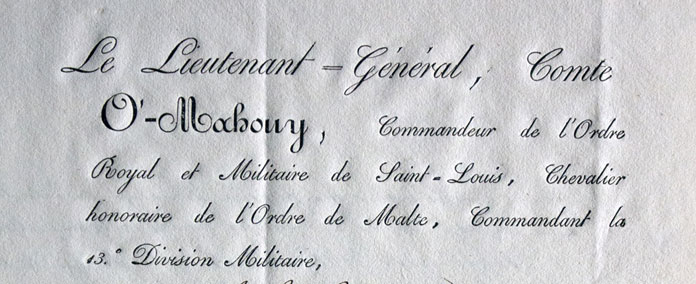

Sur l'acte de baptême d'Arsène, Barthélemy est qualifié "chevalier honoraire de l'ordre de Malte". Ce même titre apparait sur l'en-tête de son papier à lettre de commandant

de la 13e division militaire (depuis 1816). Certains spécialistes de l'ordre de Malte

prétendent que

ce titre est fantaisiste et n'a jamais existé dans les statuts de l'ordre. Ils ont raison en ce qui concerne l'ordre tel qu'il était jusqu'à son expulsion de Malte. Mais les choses

ont évolué depuis et cette dénomination semble très utilisée sous la Restauration. Saint-Allais cite cette catégorie de chevaliers comme étant ceux

qui, nobles ou non, étaient admis dans l'Ordre, de l'autorité du Grand Maître, à raison de services réels et éminents qu'ils avaient rendus à l'Ordre.

On trouve de nombreuses personnes ainsi qualifiées à l'exemple de M. La Croix, fait chevalier honoraire sous la Restauration, qui était encore

généalogiste de l'Ordre en 1827.

En-tête du papier à lettres du commandant de la 13e division militaire

Armoiries (O'M + Gouy) dessinées en couverture du parchemin de reconnaissance de noblesse de 1788

On y voit la croix de Malte (alors qu'il était déjà chevalier de Saint-Louis)