Complément page 249

Charles-Pierre Le Bas de Girangy

aux journées des 5 et 6 octobre 1789

Grâce à l'ordonnance du 15 décembre 1775 assouplissant les conditions de noblesse nécessaires à l'admission , Charles-Pierre Le Bas de Girangy avait pu être

reçu garde du Corps du Roi,

le 27 décembre 1776, dans la compagnie de Luxembourg, privilège envié car cette place

donnait une grande proximité avec le Roi. Comme tous les simples gardes du corps il avait rang d'officier et avait été nommé capitaine de cavalerie en 1783.

Une erreur très répandue consiste à représenter l'escadron des Gardes du Corps comme une troupe extrêmement privilégiée. La vérité est bien différente :

astreints à un service très dur, fort médiocrement payés si l'on considère les dépenses auxquelles ils se trouvaient astreints, ils étaient même traités

sans ménagement par bon nombre de leurs officiers qui leur faisaient sentir la différence de leur noblesse. Leur situation était si modeste qu'ils avaient

envoyé le 19 août 1789 au Roi et à l'Assemblée une supplique pour demander que leurs officiers soient recrutés dans leur corps au lieu de nommer des jeunes

gens sans aucune expérience, et autres mesures montrant que ces braves soldats savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la valeur de leurs chefs.

Les gardes formaient quatre compagnies. Ils portaient un habit bleu turquin, parement, doublure et veste rouges, manches en bottes, poches en pattes, agréments, boutons,

et bordé d'argent en plein sur le tout. Culottes et bas rouges, souliers à boucles, ceinturon de peau blanche galonné d'argent, chapeau bordé d'argent,

cocarde noire. Ils recevaient du roi, tous les deux ans, un grand habit d'uniforme ; mais le reste de l'équipement était payé par eux.

Ils devaient posséder 2 chevaux et entretenir un valet. Les compagnies d'Havré et Noailles étaient en garnison à Versailles, celles de Grammont et

Luxembourg à Saint-Germain-en-Laye. Deux des quatre compagnies étaient toujours de service auprès du Roi, relevées au bout de quatre mois par les deux autres, si

bien qu'il n'y a jamais qu'une compagnie à Saint-Germain et une à Versailles. Durant le service auprès du roi, les gardes étaient logés par le roi dans

un hôtel spécial situé non loin du château.

Uniforme des Gardes du corps du roi.

dessin d'Hippolyte Lecomte (1830) tiré de "Manon Lescaut : trente et une maquettes de costumes" (bnf.fr)

Seules la couleur des bandoulières différenciait les compagnies (ici vert pour Noailles et jaune pour Harcourt)

Les journées des 5 et 6 octobre 1789 constituent un des évènements les plus importants de la Révolution puisqu'elles ont abouti au départ du Roi, puis de l'Assemblée, à Paris qui redevient la capitale du royaume.

Le 14 juillet 1789 avait été crée à Paris la Garde Nationale, composée en grande partie d'anciens soldats des Gardes Françaises, régiment d'infanterie de la Maison du Roi,

chargé de sa garde. Louis XVI en avait nommé le marquis de La Fayette commandant en chef. Suite à la désertion de ses Gardes Françaises, le Roi avait fait venir à Versailles le régiment de Flandre pour tenir l'ordre et assurer

sa protection.

Le 1er octobre les officiers des Gardes du Corps organisent un somptueux banquet de 210 couverts en l'honneur de l'arrivée de ce régiment. Au cours de la

soirée des cocardes tricolores sont piétinées par certains d'entre eux. Cette nouvelle arrive à Paris par les récits passionnés de Gorsas et Lecontre (commandant des Gardes Nationaux de Versailles), et déchaine la haine populaire sur les Gardes du Corps. Marat, Danton et Desmoulins

appellent à marcher sur Versailles.

Les Gardes du Corps régalèrent les Régiment de Flandre, Dragons de Montmorency et Gardes Nationales de Versailles

Ils terminèrent la fête par fouler aux pieds la cocarde nationale et mirent la cocarde noire en signe de confédération aristocratique

Ceci donna lieu à la révolution du 5 octobre 1789

(estampe de 1789 non identifiée - BNF)

Le 5 octobre un cortège de femmes se rend sur les lieux ne cessant de crier des cris de mort contre

les Gardes du Corps et contre la Reine. Louis XVI reçoit une délégation et promet de distribuer de la farine dans la capitale.

Il reçoit aussi des députés et, dans la soirée, La Fayette.

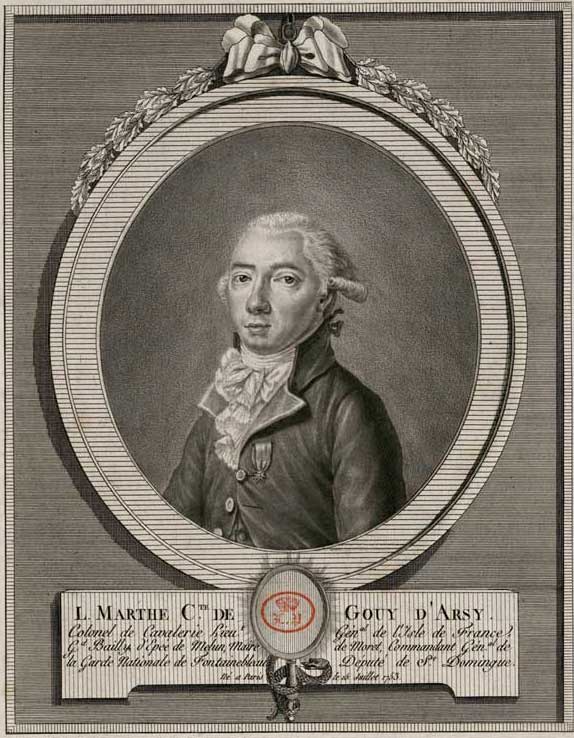

On notera qu'à son arrivée à Versailles La Fayette a été accueilli par Louis-Marthe de Gouy d'Arsy (député à la Constituante et beau-frère de Barthélemy O'Mahony) envoyé à son devant

par le président de l'Assemblée Constituante pour lui faire connaître l'acceptation donnée par le Roi des articles de la Constitution. Un peu plus tard dans

la nuit, le duc de Guiche, pour une raison quelque peu obscure, envoie environ 500 Gardes du Corps à Rambouillet, n'en laissant que quelques uns pour

protéger les appartements royaux. Charles Pierre, dit le chevalier de Girangy, étaient de ceux-ci. A cinq heures du matin les témoignages concordent pour dire que tout était calme dans Versailles et dans le château.

Louis-Marthe de Gouy d'Arsy

qui accueillit La Fayette à Versailles au nom de la Constituante

Plusieurs pièces relatives à ces journées furent trouvées dans une armoire sous "le siège pratique" dans l'embrasure de la croisée de la chambre de Marie-Antoinette.

On ne sait pour quelle raison la Reine avait demandé les témoignages des Gardes du Corps ni pourquoi elle les avait cachés, mais cela montre le grand attachement

qu'elle leur portait. Parmi ces témoignages se trouve celui

du "chevalier de Girangy, de service à la grande salle"

« Le 5 8bre après le retour du Roi au château (il était à la chasse à Meudon), et que l'on fût sûr de l'arrivée d'une troupe de brigands, on a cru nécessaire de nous mettre à même de nous défendre.

Nous n'avions point de cartouches. Ce fut M. de Larois, garde de Luxembourg, qui malgré le danger que courait les gardes fut en chercher 400 à l'hôtel(1).

Elles nous furent distribuées. Peu de temps après, plusieurs femmes venues en députation au château demandant du pain, six d'entre elles furent introduites chez le Roi qui leur donna une réponse

satisfaisante. Elles ressortirent de chez Sa Majesté en criant "Vive le Roi". Elles s'arrêtèrent dans la salle du Roi et dirent aux gardes qu'elles étaient contentes, qu'il leur avait dit que

les gardes étaient une chance, qu'elles seraient égorgées par ceux qu'elles voyaient, qu'on avait cherché à les tromper en les effrayant, mais qu'elles s'en allaient dire à leurs camarades

de s'en repentir sans insulter les femmes.

Cependant les gardes du corps de la Cornette (2) peu de temps après furent fusillés (3) et M. de Savonnières (4) fut la première victime de la Garde

Nationale de Versailles car malgré que cette milice ait forcé les papiers publics (journeaux) de se rétracter, il est cependant notoire que c'est un

Perruquier garde national, qui même est encore à Versailles se vantant de ce qu'il a fait, qu'il a tiré sur M. de Savonnières et lui a cassé le bras (5). M. le chevalier de Beaumont, capitaine d'une compagnie de cette milice pourra donner là-dessus des renseignements.

A 6 heures du soir apparait quelque partie de l'armée parisienne arrivant pour reprendre les postes des ci-devant Gardes Françaises et cependant

tout paraissant devoir être tranquille, on renvoya le dit escadron de la Cornette à l'hôtel. La queue de cette colonne essuya une décharge de mousqueterie

en passant devant le corps de garde des ci-devant Gardes Françaises ; plusieurs gardes furent blessés et deux chevaux furent tués (6). Quand les gardes de la Cornette furent rendus à l'hôtel et descendus de cheval on fut averti que ? voulait assiéger l'hôtel et massacrer les gardes ; on donna ordre de remonter à cheval. Trois compagnies le firent sans obstacle mais celle écossaise dont les chevaux étaient dans les écuries sur l'avenue de Paris fut obligé de quitter l'hôtel en traversant le grand Maitre ; plusieurs furent assaillis à coup coups de fusils et de massue ; une partie revint à l'hôtel et l'autre fut rejoindre leurs chevaux ; plusieurs gardes furent blessés, entre autres M. Grant [dit Legrand, vicomte de Vaux (Charles)] cadet qui fut attaqué auprès d'un détachement de chasseurs des Trois-Evêchés (ancien régiment de Montmorency-dragons ; il porta ce nom de 1788 à 1791 ; les trois évêchés sont Verdun, Toul et Metz) ; ce fut un cent-suisse qui lui sauva la vie. Il fut ramené au château.

A minuit je fus pris avec 7 autres de mes camarades pour relever le poste de la grille royale. M. [Vauchaussade] de Chaumont, brigadier [de la compagnie] de Villeroy nous commandait.

Je vis la députation de l'Assemblée nationale passer à ce poste, ainsi que M. de Lafayette et son état-major, peu de temps avant que les grenadiers de son

armée montassent la parade comme le faisaient le dimanche les ci-devant gardes françaises. Je fus relevé à 2h1/2 du matin ainsi que mes camarades. A 3h je fus

mis en sentinelle à la grande salle et à 6h moins un quart je fus relevé. »

(1) l'hôtel des gardes était situé non loin du château

(2) La "cornette" désigne ici les Gardes qui ne sont pas de quartier et sont assemblés soit à la suite du Roi, soit autre part. Le duc de Guiche en était le commandant.

(3) Dans le sens de "essuyèrent des coups de feu"

(4) Timoléon-Magdelon-François, marquis de de Savonnières

(5) Un des brigands parisiens, armé d'un sabre, qui se trouvait parmi les femmes, se jeta sur un brigadier, et allait le percer. Heureusement celui-ci se tourna avec tant de célérité qu'il évita le coup, que son cheval reçut dans le flanc. Ce mouvement ayant été aperçu du comte de Savonnières, lieutenant des gardes du corps, il accourut l'épée à la main au secours de son brigadier. En même temps un garde national de Versailles, que l'on m'a dit depuis être le perruquier de l'hôtel des gardes, prit la défense du brigand, et d'un coup de fusils cassa le bras de ce loyal et respectueux officier, qui mourut quelques jours après de sa blessure. (Mémoires de Weber, par M. Barrière, 1847)

(6) Ces coups de fusils blessèrent quelques gardes du corps et tuèrent le cheval de l'un d'entre eux, M. Moncheton, qui pensa devenir, par cet accident la victime de ces furieux. Ils se jetèrent sur lui pour l'égorger, mais il leur échappa. (Mémoires de Weber, par M. Barrière, 1847)

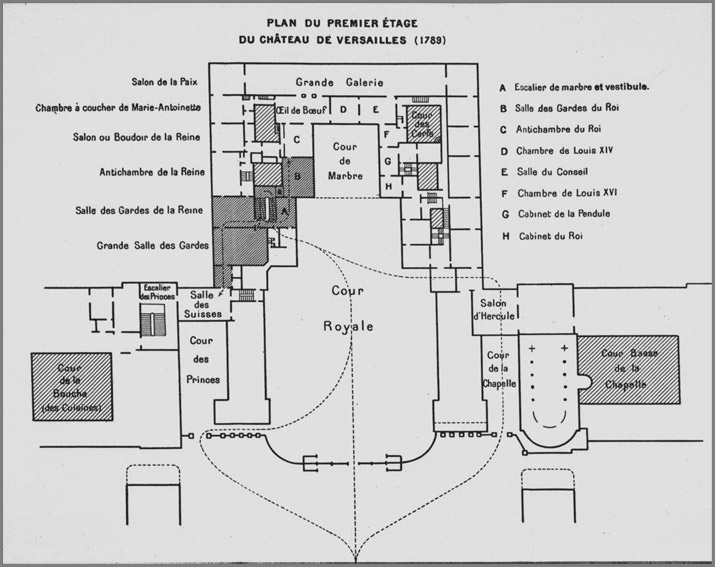

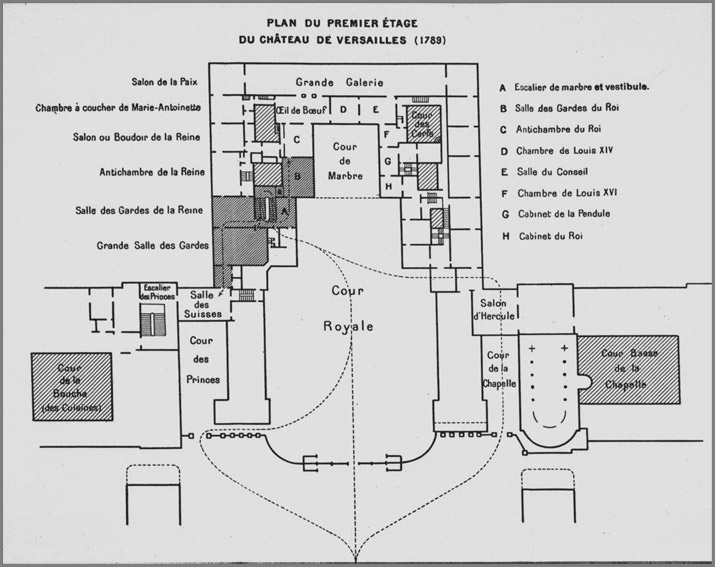

Le 6 octobre, alors que le calme semblait rétabli, des insurgés arrivés de Paris envahissent le château. Le déroulement de cette journée du 6 octobre, dénote une préparation minutieuse et implique la nécessité d'un plan d'attaque qu'aucun habile stratégiste ne voudrait certainement désavouer. Le mot d'ordre des émeutiers était incontestablement de chercher à assassiner la Reine, car ils concentrèrent tous leurs efforts contre les appartements de Marie-Antoinette. Mais les forcenés ne pénétrèrent point dans sa chambre ni même sans doute dans son antichambre, comme on l'a souvent répété ; n'empêche que le Reine ne fut un moment protégée contre leur fureur que par deux simples portes défendues par une dizaine de Gardes du Corps, et qu'elle dut s'enfuir à peine vêtue.

Vers cinq heures et demi, un grand nombre de femmes se répandent dans la place d'armes et plusieurs se hasardent dans la cour des Ministres

dont la grille

était restée ouverte, puis franchissent la grille de la cour des Princes également ouverte. Bientôt la cour des Ministres est envahie par une horde d'hommes déguenillés et à mines féroces,

armés de piques, de sabres, de fusils et de pistolets. M. d'Aguesseau, major des Gardes du Corps fait placer plusieurs gardes au passage des Colonnades donnant entrée

sur la cour Royale. Mais en trop petit nombre, ils sont bientôt repoussés et l'un d'eux, M. de Lisle, échappe de justesse à la mort. Tous ces forcenés se

précipitent alors dans la cour Royale en poussant d'horribles cris et une partie, apercevant les deux gardes qui sont à la grille de la cour Royale, se

précipitent sur eux.

D'Alary et Guéroult, de garde au passage de la Comédie, voient la scène et tentent de porter secours

à leurs camarades Moreau (Antoine-Barthélemy Moreau de la Bélive) et Deshuttes (Jean-François Pagès Des Huttes)

exposés

dans cette position avancée mais doivent battre en retraite pour ne pas tomber

aux mains de leurs ennemis. Moreau est pris à partie mais réussit à reprendre

son épée et à gagner le Grand Escalier. Deshuttes n'a pas cette chance : il tombe percé de coups de couteaux et

de baïonnettes et sa tête est coupée et enfilée au bout d'une pique. Enhardie par le manque de riposte des Gardes à cet assassinat,

la foule se précipite dans l'escalier de Marbre. Il ne semble pas que Charles-Pierre ait vu cette scène, car il n'en parle pas dans son témoignage et

cite Varicourt, dont nous parlerons plus loin, comme la première victime.

Plan du château montrant les itinéraires des insurgés (livre du baron Marc de Villers)

Charles-Pierre était en sentinelle dans la Grande Salle des Gardes jusqu'à 6h moins le quart, heure à laquelle il a été relevé. Il est alors parti satisfaire quelque besoin. Chemin faisant

il aperçut par une fenêtre donnant sur la cour des Princes que la grille de cette cour était ouverte et qu'un nombre considérable de bandits étaient entrés armés de toutes sortes d'armes.

« Je descendis sur le champ dans la grande salle pour instruire de ce qui se passait. Notre premier mouvement fut d'aller à la Salle du Roi pour voir si le monde entrait dans la cour royale

mais nous fûmes assaillis à l'escalier de marbre ; nous les arrêtâmes en les mettant en joue.

Varicourt (1), garde de Noailles dont on ne peut imaginer le dessein, se jeta au milieu de ces forcenés en leur criant qu'ils souillaient le palais de leur Roi.

Il fut leur première victime. Cette bande jusqu'alors ne nous avait fait aucun mal ; ils nous criaient de mettre bas les armes, de les laisser faire, qu'ils ne nous toucheraient pas ;

nous devinions assez leurs intentions, nous fîmes donc une résistance plus forte, et accablés par le nombre nous allions faire feu lorsque deux brigadiers vinrent se jeter au-devant

de nous, nous ordonnant de la part du Roi de ne point tirer (2). »

(1) François Rouph de Varicourt avait 29 ans. Il avait été reçu en 79 et avait un frère également Garde du Corps depuis 1778.

(2) Selon d'autres récits, c'est le marquis d'Aguesseau qui était accouru ; il supplie les manifestants de se retirer et recommande

à ses hommes "de ne point se défendre pour se conformer aux ordres du Roi".

A plusieurs reprises les brigands reculent mais, aux commandements

répétés plusieurs fois de ne pas tirer, ils reprennent courage. Ne pouvant se défendre et n'étant pas prêts à se laisser massacrer, les Gardes du Corps

se décident à abandonner l'escalier et à se barricader dans leurs salles. Les uns entrent dans la salle des Gardes de la Reine ou dans la grande salle des

Gardes, les autres dans celle des Gardes du Roi. Tombé en haut de l'escalier, François Rouph de Varicourt, qui fut la seule victime de cet épisode,

est achevé dans la cour de Marbre et a la tête coupée.

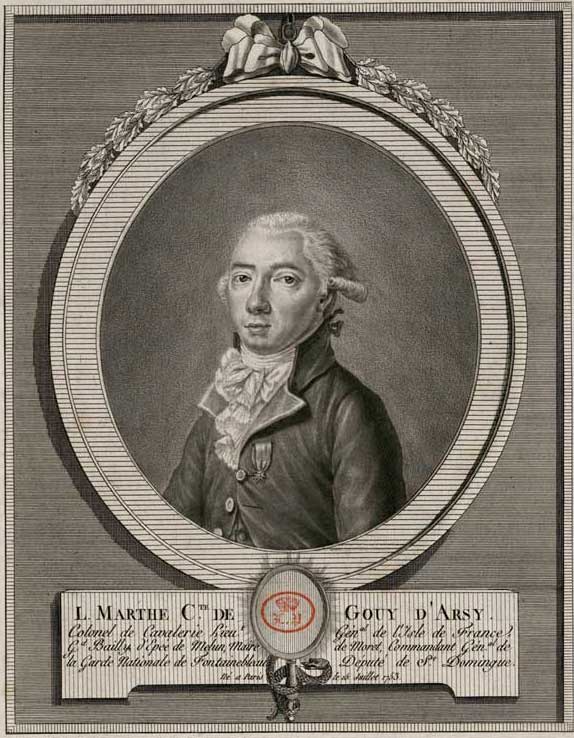

Charles-Pierre Le Bas de Girangy

portrait probablement exécuté quand il fut nommé capitaine de cavalerie en 1783

(collection particulière D. Labrot)

Charles Pierre est maintenant dans la salle des Gardes du Roi. Il a décidé avec ses camarades de finir leurs jours à la porte même du Roi. Pendant ce temps l'officier de service,

M. de Brion, dort tranquillement dans son

appartement situé à l'autre bout du château. Le Roi vient dans la salle et regagne ses appartements. Certains disent qu'il interrogea les gardes, d'autres qu'il ne dit pas un mot !

Tandis que la plupart des émeutiers envahissent la salle des Gardes de la Reine, puis la Grande Salle, les autres entreprennent de défoncer

la porte de la salle des Gardes du Roi que Charles Pierre et quatorze autres s'efforçaient en vain de barricader. Quand la porte est sur le point

d'être défoncée, ils passent dans l'antichambre du Roi, après avoir caché sous les lits les étendards pour qu'ils ne soient pas profanés.

« M. d'Aguesseau [Charles Albert Xavier d'Aguesseau de Luce] était avec nous et ce fut lui qui, frappant à la porte de l'Œil-de-bœuf, nous fit ouvrir ; nous entrâmes à peu près une

vingtaine et nous fumes obligés de rouvrir la porte un instant après pour donner le même asile à MM. Du Repaire et Miomandre blessés et amenés par MM Vidaud et de Salle (1).

Ce fut à cet instant que M. de Vaulabelle [Tenaille de Vaulabelle ; ils étaient 3 de ce nom) se réunit à nous. M. de La Tour Maubourg

était aussi avec nous ; nous barricadâmes la porte de l'Œil-de-bœuf le mieux que nous pûmes avec des banquettes et nous attendions notre sort en silence. »

(1) Durepaire (en sentinelle à la Salle de la Reine ) et Miomandre de Sainte-Marie (en sentinelle à la Grande Salle ) furent, selon Jean de Maleden (Par qui, comment, et pourquoi les Gardes du Corps ont été assassinés à Versailles le 5 octobre 1789), assommés, renversés et poursuivis jusqu'au pied

du Trône. Quelques Gardes du Corps, qui venaient à leur secours furent blessés à coups de lances et manqués par des coups de pistolets portés par un des brigands.

Félix Hézecques (Souvenirs d'un page de la cour de Louis XVI) précise qu'après avoir averti par leurs cris les femmes de la reine, ils donnent le temps, par leur vigoureuse résistance, de barricader la porte.

Miomandre reçoit un coup de crosse de fusil sur la tête ; le chien pénètre le crâne ; et sa tête aurait augmenté les trophées sanglants de cette matinée, si plusieurs de ses camarades,

réfugiés dans la grande salle, et revenant sur leurs pas pour se soustraire à une autre bande de brigands montés par l'escalier des Princes, ne l'eussent secouru et ne se fussent fait

jour jusqu'à l'autre salle qui précédait les appartements du roi.

(2) Marie Victor Nicolas Fay de Latour-Maubourg, sous-lieutenant dans la compagnie de Luxembourg, avec rang de lieutenant-colonel

La suite est racontée par son compagnon Bernard-Louis Girardot de la Salle, dans une lettre au comte d'Agoult : « Pendant que ces choses

se passaient, les efforts que l'on avait faits pour forcer la porte de l'Œil-de-bœuf ayant cessé quelques instants, on frappa à cette porte en criant :

Ouvrez aux grenadiers des Gardes françaises !. Nous ôtames les banquettes, entrouvrîmes la porte. Alors les grenadiers nous dirent : Prenez-vite nos cocardes ;

nous venons vous défendre ! Nous les laissâmes entrer et prîmes leurs cocardes. Ils se mêlèrent avec nous dans l'Œil-de-bœuf et dans la galerie, nous disant

que, maintenant que nous avions la cocarde nationale, ils répondaient de notre sûreté. »

Charles Pierre dit avoir parlé à un de ces grenadiers qui lui expliqua que leur perte était jurée en partant de Paris mais qu'au mois de juillet un garde du corps avait sauvé tous les grenadiers des Gardes

et, qu'à leur tour, ils les sauvaient par reconnaissance.

Ils restèrent dans cette position jusqu'au moment où on leur dit que le Roi avait annoncé au peuple qu'il allait à Paris. Il ne fut plus question que de savoir

ce qu'ils allaient devenir. Les grenadiers, leur ayant dit qu'ils allaient se préparer pour y conduire le Roi, leur demandèrent où ils voulaient aller. Ils répondirent : A notre hôtel.

« Nous retournâmes à notre hôtel » dit simplement Charles Pierre. « Nous étions en marche, poursuit Girardot de la Salle, lorsqu'on nous dit que le Roi nous demandait. Nous rentrâmes et parûmes sur le balcon, montrant la cocarde au peuple qui

montra sa réconciliation

par des applaudissements et des cris de Vive le Roy ! Vive la Nation !

Lors de l'enquête menée sur ces évènements par le Châtelet, Jean-Joseph Mounier, président de l'Assemblée Constituante à l'époque des faits, témoignera le 10 juillet 1790 que comme on voulait un pardon général pour tous les Gardes du Corps,

le Roi et la Reine parurent plusieurs fois sur le balcon et demandèrent la grâce des gardes, et il précise que le maréchal des logis Mondallot et plusieurs

gardes venus de l'Œil-de-bœuf furent présentés sur le balcon où ils prétèrent serment à la demande de La Fayette, levèrent leurs chapeaux en montrant

le côté où l'on avait placé la cocarde parisienne, et jetèrent par les fenêtres leurs bandoulières, attribut caractéristique de leur tenue. La réconciliation

fût complète, ajoue-t-il.

Au cœur de ces évènements, on ne sait pas si Charles-Pierre fut des 200 gardes qui accompagnèrent le carrosse de la famille royale à Paris, désarmés, sans chapeau, accompagnés des têtes

sanglantes de leurs deux camarades Deshuttes et Varicourt, mais sans doute alla-t-il par la suite avec eux chaque jour aux Tuileries, espérant continuer son service, jusqu'à ce que

Sa Majesté leur ordonne de s'en aller dans leurs provinces.

Le retour de la famille royale à Paris - Estampe rehaussée d'aquarelle, école anglaise, 1789 (photo RMN)

Au premier plan, un garde du corps

Le Roi se laissa priver de leurs services sans protester suffisamment et ne montra sa gratitude envers ses fidèles défenseurs

qu'en distribuant quelques croix de Saint-Louis. La Reine au contraire, ne cacha pas sa reconnaissance, ainsi que Mesdames Adélaïde et Victoire qui avaient

toujours veillé

à ce qu'il n'arrive rien aux Gardes de faction devant leurs portes. Après la fuite du Roi en juin 1791, le licenciement des Gardes du Corps fût réclamé et

obtenu ...

La conduite des quatre-vingt-dix Gardes du Corps présents au château, desquels était le chevalier Le Bas de Girangy, pendant l'envahissement du château le 6 octobre,

mérite les plus grands éloges. On ne peut pas en dire autant de leurs chefs ! Le duc de Guiche avec d'autres qui avaient montré du courage et de la décision venaient d'être expédiés à Rambouillet. Restaient Luxembourg, capitaine des Gardes de service, qui ne vint pas une fois encourager ses hommes ;

d'Aguesseau qui, après avoir bien recommandé à ses hommes de ne pas se défendre, jugea sa présence désormais inutile et ordonna de cadenasser derrière lui toutes les portes dans se préoccuper si, en coupant toute retraite aux défenseurs, il n'allait pas les faire massacrer jusqu'au dernier ; le duc de Villeroy, capitaine d'une des compagnies, ne parut pas un seul instant, "n'étant pas de service" et rencontrant La Fayette le lendemain, il renia la conduite de ses hommes ; les deux lieutenants de service aux salles des Gardes du Roi et de la Reine s'étaient tous deux retirés dans leurs logements, fort éloignés des salles etc.

Il convient aussi d'insister sur le rôle de la Garde Nationale qui sauva d'une mort certaine de nombreux Gardes du Corps et mit fin à toutes ces horreurs.

Sources :

Le récit du chevalier de Girangy, Archives nationales, microfilm C222, p. 185 et suivantes du Recueil trouvé chez la Reine

Reine Audu : les légendes des journées d'octobre par le baron Marc de Villers, 1917

Lettres d'aristocrates : la révolution racontée par des correspondances privées, 1789-1794 par Pierre Vaissière : extraits de 164 lettres

de Gardes du Corps relatives aux journées des 5 et 6 octobre, aux Archives nationales sous la cote C222 no 160137

Récit des journées des 5 et 6 octobre 1789 à Versailles par Joseph-Adrien Le Roi