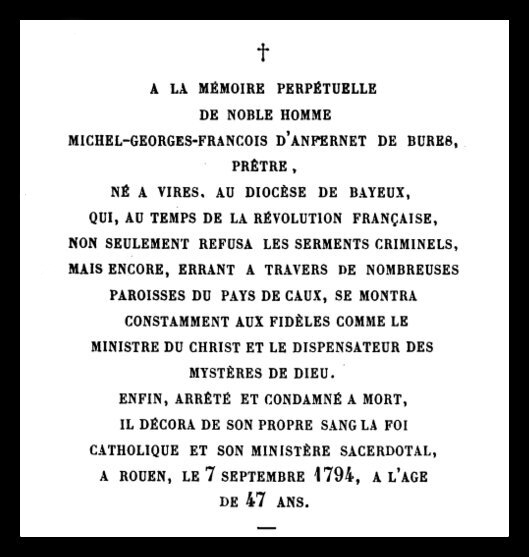

L'abbée d'Amphernet est guillotiné

7 septembre 1794

A ce prêtre vénérable, qui avait rempli les fonctions de chapelain dans le château de Roumare, M. le curé, les fidèles, M. Achille de Saint-André, et

surtout M. D'Anfernet, neveu du confesseur, ont érigé en pieux hommage cette pierre commémorative dans l'église de Roumare, le 7 septembre 1865.

Fils de messire François d'Amphernet, seigneur de Bures, et de noble dame Madeleine-Antoinette de Cauvet, Michel-Georges-François naquit à Vire, le 15 octobre 1747. Il était l'un des derniers enfants d'une famille déjà nombreuse et il eut au baptême, pour parrain, son frère Louis, et pour marraine, sa sœur Françoise. Ordonné prêtre à Saint-Sulpice de Paris à l'ordination de Noël 1771, vicaire à Chatenay, au diocèse de Paris, il fut agrégé en 1784 au clergé de Rouen et devint chapelain du château de Roumare, possédé par la famille de Vaignon.

Comme il n'était pas dans les fonctions publiques en 1791 et qu'il se trouvait ainsi exempté par la loi du serment constitutionnel, il fut choisi en 1793 pour exercer dans le diocèse l'apostolat clandestin organisé par MM. Papillaut et Malleux, munis des pleins pouvoirs du cardinal de la Rochefoucault.

De 1793 à septembre 1794, sa vie fut celle des plus courageux apôtres. Il parcourut les paroisses du district de Rouen, célébrant la sainte Messe partout où il le pouvait, baptisant, confessant, mariant les fidèles qui avaient recours à son ministère. On conserve dans les archives de la seule paroisse de Pavilly quarante-quatre actes écrits et signés par l'abbé d'Anfernet pendant la Terreur.

La nuit, il couchait dans les granges, dans les écuries, tantôt même dans les bois, comme le témoignent les documents juridiques publiés par nous en 1866, d'après le dossier criminel qui existe encore aux Archives de la Cour d'appel de Rouen.

Arrêté à Maromme dans la nuit du 3 septembre 1794, il fut trouvé muni de son calice, et, reconnu comme prêtre à cet indice, il fut livré à la justice révolutionnaire de Rouen et immédiatement incarcéré dans la prison de Saint-Lô.

Le directeur du jury près le tribunal du district faisant fonctions d'officier de police et de sûreté lança contre lui un mandat d'arrêt, comme PRÊTRE RÉFRACTAIRE ; son affaire fut instruite sur-le-champ.

Le 6 septembre, il comparaissait devant le jury d'accusation présidé par Louis Avenel. C'est là qu'il fait cette belle réponse. Comme le directeur du jury l'appelait ci-devant prêtre, l'abbé d'Anfernet lui fait observer que n'ayant pas remis ses lettres de prêtrise et n'ayant prêté aucun des serments exigés par les décrets, il est toujours prêtre et bon prêtre ... L'accusateur public, Olivier Leclerc, lui fait subir à son tour un interrogatoire. Il lui renouvelle sa réponse : "Je suis prêtre et le serai toujours." Le rapport de l'accusateur public ne vise, dans l'abbé d'Anfernet, que le prêtre. Il rappelle qu'il a été trouvé muni "d'un calice et de sa patène en argent, d'un petit registre et de quelques notes qui prouvaient avec évidence qu'il n'avit parcouru le pays de Caux que pour y répandre ses opinions et son culte superstitieux et fanatique". Pas l'ombre d'une accusation politique ayant quelque fondement. L'abbé d'Anfernet avait déclaré nettement à l'accusateur public : "Je ne me suis jamais mêlé de gouvernement, et la religion dont je fais profession me fait une loi impérieuse de me soumettre aux lois de ma patrie, quand elles ne seraient pas de mon goût." C'est donc en qualité de prêtre, et pour avoir exercé les fonctions sacerdotales, qu'il est traduit devant le tribunal révolutionnaire.

Il y comparut le 7 septembre 1794 (21 fructidor an II), à huit heures du matin. Le tribunal était présidé par Legendre. Il est assisté des citoyens juges Queval, Brument et Moinet, auxquels on avait adjoint deux membres du conseil général, Moulin et Giguet. Olivier Leclerc remplissait les fonctions d'accusateur public ; Paynel, celles de greffier.

Trois témoins furent entendus uniquement pour constater l'identité de l'accusé. Pas un fait politique, un seul, ne fut relevé à sa charge. L'accusateur public requit la mort dans les vingt-quatre heures, la confiscation des biens, l'impression et l'affichage du jugement dans toutes les communes.

L'abbé d'Anfernet n'avait pas de défenseur. Il se contenta de renouveler ses réponses précédentes : que, n'étant pas fonctionnaire public, il n'avait pas eu à prêter les serments exigés par les décrets, et que d'ailleurs il reconnaissait avoir exercé les fonctions du saint ministère dans le pays de Caux.

Les juges opinèrent séance tenante et à haute voix. Leurs avis recueillis par le président, celui-ci prononça le jugement conforme au réquisitoire de l'accusateur public et condamna Michel-Georges-François d'Anfernet, "ex-prêtre", à la peine de mort.

Il était environ dix heures du matin, quand le jugement fut rendu. C'était un dimanche. Le bon prêtre fit à Dieu le sacrifice de sa vie à l'heure où si souvent il avait offert à l'autel la victime sans tache, couronnant ainsi son sacerdoce par sa propre immolation.

On laissa au condamné quelques heures de répit, qu'il passa dans son cachot à se préparer à la mort. Heures bénies où le digne prêtre offrit à son Dieu le dernier hommage de son amour et de sa foi, et, près de consommer son sacrifice, répéta l'hymne d'actions de grâces qui s'était trouvée si souvent sur ses lèvres sacerdotales, et qui rencontrait à cette heure une si sublime application : Te martyrum candidatus laudat exercitus ! Ce chant, l'Église le redit depuis dix-huit siècles, sous tous les cieux et dans toutes les langues, et chaque génération le renvoie à celle qui la suit, comme un symbole de foi et un cri de victoire !

L'échafaud était dressé sur la place du Vieux-Marché, qu'on nommait alors place de la République. La nouvelle de cette exécution avait frappé la ville de stupeur. C'était le premier prêtre qu'on allait mener au supplice ; aussi la foule accourut-elle de toutes parts sur le passage du funèbre cortège. L'abbé d'Anfernet escorté de la force publique, sortit de prison vers trois heures. (Tous les détails de sa mort sont de la plus rigoureuse exactitude ; ils émanent de témoins oculaires.)

Il était debout, dans une charrette qui s'avançait lentement, les bras croisés sur la poitrine, un crucifix à la main. Son visage était pâle, conservant toutefois un grand air de dignité et de recueillement, et sa bouche, où se dessinait le sourire suprême de la foi, récitait les dernières prières. La foule était émue et silencieuse. "On disait qu'il avait bien du courage, beaucoup de personnes pleuraient, d'autres murmuraient. Aucun cri de vive la République ne fut proféré." Le cortège descendit ainsi la rue de la Grosse-Horloge et arriva à quatre heures au lieu du supplice.

Il monta sur l'échafaud d'un pas ferme, le visage serein, les yeux au ciel, comme les martyrs s'avançaient dans l'amphithéâtre, puis se livra en silence aux exécuteurs, humble et doux devant la mort, comme il avait été dans la vie. Son sang fut le dernier versé, et ferma à Rouen l'ère de la Terreur.

La dernière signature qu'il donna quelques heures avant sa mort, comme toutes les pièces paraphées au procès, est écrite d'une main ferme ; on y lit en gros caractères ce mot qui résume cette noble vie et explique cette mort : d'Anfernet, PRÊTRE.

Michel-Georges-François d'Anfernet est donc mort, comme prêtre, en témoin de sa foi, en martyr de la religion.

Voici la lettre écrite par M. d'Anfernet à Mme de Vaignon, quelques jours avant sa mort. Elle fut trouvée sur lui lors de son arrestation à Maromme, et servit de pièce de conviction au jugement qui l'envoya à l'échafaud.

"Madame,

Comme vous ne m'avez point deffendu de vous écrire, lorsque cela peut se faire sans vous compromettre, ni moi non plus, je profite de la première occasion qui se présente depuis bien longtems pour me rappeler à votre souvenir. Celui de toutes les honnettés que j'ai reçuës de vous, Madame, ne s'effacera jamais de ma mémoire ; car encore que je sois forcé de convenir que je suis un répertoire de bien des deffauts, je n'ai pas celui de l'ingratitude.

J'ai appris, à mon arrivée à Rouen, où les affaires de ma situation actuelle m'ont forcé de venir au travers de bien des dangers, que vous étiez résidente à Roumare, avec Mme de Mortemer, dont je ne sçaurois prononcer le nom sans vénération, et si je croyois qu'elle ne s'en offençat pas, je vous supplierois de lui faire agréer mon profond respect ; ce sentiment pour elle est trop bien gravé dans mon âme pour s'en effacer jamais. Depuis huit mois que j'ai erré dans plus de soixante paroisses, sans que, grâce à Dieu, il me soit arrivé rien de facheux, que les fatigues irréparables de ma situation, je n'ai entendu prononcer le nom de Roumare qu'à mon arrivée dans les environs, où j'ai passé à peu près 24 heures. J'ai appris avec une vive satisfaction que cette malheureuse paroisse, après de violents orages, jouissoit enfin d'un calme assez raisonnable pour les circonstances. Celles que j'ai parcourues depuis le mois de janvier sont à peu près de même, surtout depuis qu'elles ont goûté du pain d'avoine. C'est le froment des élus qui a plus fait de changement dans les opinions que les plus puissants motifs de la raison et de la religion. J'attends la réponse à un petit mémoire que j'ai adressé à un de mes supérieurs (car il en est encore), pour aller voir si cet heureux changement aura eu quelque stabilité ; car, entre nous, le Cauchois, assez bon d'ailleurs, n'est pas le Pérou pour l'esprit et pour l'instruction ; il n'a, suivant moi, en général, de l'esprit que pour le maudit intérêt auquel il sacrifie tout, et cela ne laisse pas de donner de la tablature à Pierre Turpin et quelques autres qui font le même métier que lui. Il faut bien que chacun ait sa peine dans cette vie : tous les honnêtes gens en ont une portion ; c'est le prix de la liberté, qui a assez d'attraits pour mériter des sacrifices ; espérons que tous ceux que nous lui avons faits nous l'amèneront enfin, quand il plaira à l'Être suprême, si bien servi par les républicains français.

Vous voyez Madame, que je suis toujours aussi bavard qu'à mon ordinaire. Comment ne le serois-je pas ? Je n'ai jamais tant parlé que depuis que j'ai quitté Roumare ; et s'il m'étoit permis d'y retourner encore, j'en aurois pour plus de 15 jours à conter toutes mes aventures. Ce seroit pour moi une trop grande satisfaction pour oser l'espérer ; aussi je mets cet espoir au rang de celui de la contre-révolution dont je m'occupe aussi peu que s'il n'en avoit jamais été parlé. Permettez, Madame, avant de finir que Mlles de Vaignon trouvent icy l'hommage de mon respect, et daignez agréer celui avec lequel j'ai l'honneur d'être,

Madame

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

L'abbé D'ANFERNET DE BURES,

Autrement Pierre Turpin.

Tiré du blog http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2016/05/04/33752768.html