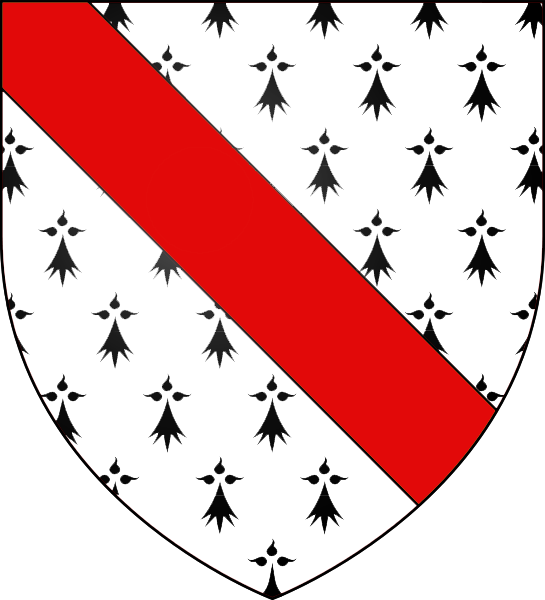

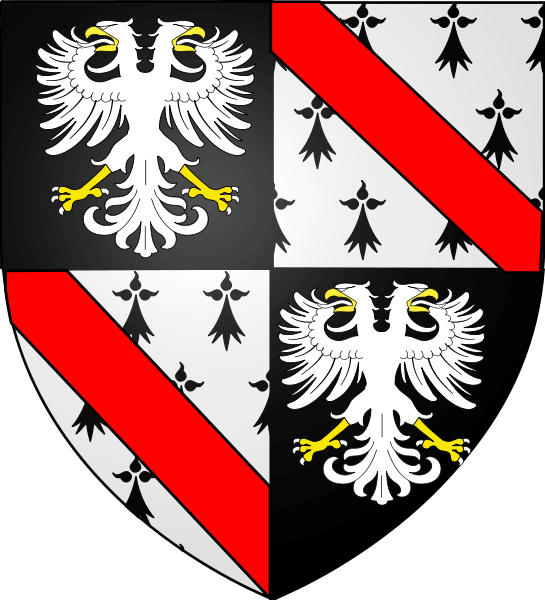

du Pont-Bellenger en Normandie : d'hermine à la bande de gueules (selon Rietstap et autres documents anciens)

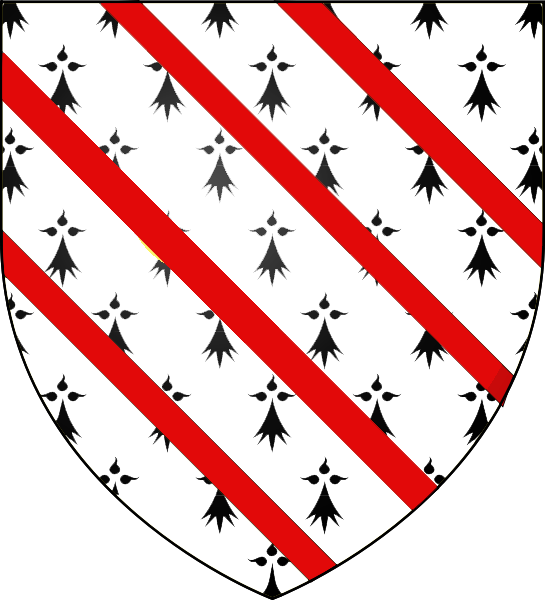

Mais Rietstap donne également une famille Pontbellanger en Normandie : d'hermine à quatre cotices de gueules

c'est cette version que l'on retrouve sur le portrait du vicomte de Pontbellanger qui est chez les d'Amphernet

alors que le même portrait chez les O'Mahony porte la version à une bande.

La maison du Pont-Bellenger ou Pont-Bellanger, éteinte au début du XVIIe siècle, tire son origine de la terre de ce nom, alors située dans le bailliage du Cotentin. Le fief noble de Pontbellanger est sis à Coulouvray (aujourd'hui Coulouvray-Boisbenâtre) dans la Manche. La famille y possédait également la vavassorie de Beausault (une vavassorie est le fief d'un vassal de seigneur lui-même vassal). Pontbellanger, avec Beausault, formait ainsi "le grand fief de Coulouvray", représentant un quart du fief de Coulouvray, pour lequel ils rendaient aveu au comte de Mortain. D'autres fiefs nobles étaient tenus à Coulouvray, par l'abbaye-Blanche ("fief de la Motte") et par les Estouteville, seigneurs de Torcy. La seigneurie de Coulouvray (fief noble tenu immédiatement du Roi) appartenait depuis 1280 à Jean de Semilly, qui la fit incorporer au fief de Mesniltôve dont il était possésseur. Raoul Galloin en fit l'acquisition en 1458. Au XIIIe siècle, Coulouvray, à nouveau séparée de Mesniltôve, passa aux Danjou.

Il faut noter que Raoul d'Argouges, père et fils étaient qualifiés au 13e siècle : seigneur d'Argouges, du Champ du Bout, de Saint Malo de Bayeux, de Saint Martindon, de Gratot, de Saint Martin d'Aure, de Pont Bellanger et de Granville. Ceci mérite d'être approfondi !

Le "Dictionnaire de la Noblesse" donne une généalogie différente de celle qui suit, tirée de "La noblesse du Mortainais" de Julien Pitard, inversant les descendances de Gilles et de François (numéros 5 ci-dessous). La première généalogie se retrouve dans de nombreux sites généalogiques, mais je lui ai préféré la seconde, beaucoup mieux documentée.

En 1254 Renaud de Pontbellanger assistait aux Assises de la Manche avec Guillaume d'Amphernet, vicomte de Vire. Guillot de Pontbellanger est mentionné dans un titre de 1340. "Noble homme Robert de Pontbellanger", chevalier, était pair, juré aux assises de Saint-James de Beuvron (avec Guillaume de Saint-Hilaire et Roger de Combray) tenues par le bailli de la châtellenie le mardi de l'épiphanie 1360. Le même, sans doute, cité dans l'assiette de terre (état des fiefs du bailliage du Cotentin, manuscrit conservé à la bibliothèque de Coutances) de 1327 comme tenant de Philippe de Saint-Hilaire, en parage, aux paroisses des Loges et d'Aucey, un nombre de fiefs qui valait dix livres de revenus dont cent sols sont tenus de Saint-James de Beuvron (autrement dit des terres à La Chèze, sans doute à l'origine de la baronnie de ce nom que possedera Guillaume, 2e du nom).

Les registres de l'Echiquier font mention dans ses Arrêts de la maison de Pontbellanger dans les années 1361, 1397, et 1398, alors que Guillaume de Pontbellanger plaidait contre Jean d'Orange et Jeanne de Chassegnay, son épouse. Dans les Arrêts de 1457, 1459 et 1497, on parle de Guillaume, seigneur du Pontbellanger et de La Chaise. Aux derniers Echiquiers de 1501, 1502 et 1505, on parle de Gilles de Pontbellanger, de demoiselle Nicole de Pontbellanger, veuve de Louis de Vierville, et de François, seigneur du Pontbellanger.

Il y a une Sentence du Châtelet de Paris de 1495, où François de Pontbellanger représentait les droits de feu Robert du Bois, écuyer, et une autre Sentence donnée au bailliage de Rouen en 1575 où noble dame Catherine de Pontbellanger, dame de Pretot et de Briouse, héritière avec sa sœur Anne, de leur frère messire Pierre d'Harcourt, seigneur de Fontaine-le-Henri, plaidait contre ses co-héritiers. De même Jean Le Sens comparut le 12 décembre 1575 à Pont-l'Evêque pour Catherine.

► Les ascendants de Maurice O'Mahony sont écrits en rose

- Guillaume, seigneur de Pontbellanger (en Coulouvray) et du Bas-Villechien, était sans doute le fils de Robert, cité plus haut (d'autres le disent fils de Guillot, mais la possession de La Chaize par Guillaume, 2e du nom, plaide en faveur de Robert). Il rendit aveu du fief de Villechien le 23 septembre 1393. En 1401 le roi Charles VI fit donation à son cousin germain Pierre de Navarre du comté de Mortain et un détail très complet des terres données fut consigné dans ce qu'on appelle la Charte de Navarre, qui se trouve être le document historique le plus important sur le comté de Mortain. Cette charte fut exécutée avec le plus sérieux examen et en présence de tous les intéressés, en sorte que l'on fit état avec tous les seigneurs, fief par fief, paroisse par paroisse, du nombre d'hommes et de vassaux appartenant au Roi, comte de Mortain, et de ceux appartenant aux seigneurs. Ainsi, concernant Guillaume, on peut y lire « une paire d'éperons dorés à Villechien par Guillaume du Pont belenger écuyer pour un anoblissement de fief naguères fait à Thomas de Saint Germain. » Ce fief, dit du Bas-Villechien, était un huitième de fief était sujet à cinq jours de service d'ost et à fournir au comte de Mortain une paire d'éperons dorés. Il rapportait par an 38 livres 17 sols 9 deniers et lui venait de sa femme, Nicole de Saint-Germain, fille de Thomas de Saint-Germain et Marguerite Corblin (Dans son Histoire généalogique de la maison de Harcourt, 1662, La Roque dit que la famille de Pontbellanger descendait par alliance de celle des Saint-Germain, ce qui était la cause des différents entre eux plaidés à l'Echiquier de Normandie en 1500). On lit dans la même charte de 1401 que Guillaume de Pontbellenger, écuyer, tenait "une franche vavassorie à Coulouvray, tenue entièrement de Nicolle d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torcy, d'un revenu de 13 livres 7 sols 9 deniers", et "une franche vavassorie à Coulouvray tenue partie de Monseigneur de Torcy, partie du seigneur de Mesniltôve et d'un revenu de 4 livres 3 sols". Il acheta en 1407 une rente qu'il donna à l'abbaye de Savigny. Jeanne, fille de Guillaume d'Harcourt lui vendit en 1412 un fief en Coulouvray nommé celui de Beaussault.

- Guillaume II, chevalier, seigneur de Pontbellanger (en Coulouvray), du Bas-Villechien et de La Chaize (aux Loges-Marchis), était qualifié, "chevalier, sire de Pont-Bellanger et des Loges-Marchis, conseiller et chambellan du Roi, et de très haut et très puissant prince Monseigneur le Comte du Maine, de Guise et de Mortain (Charles IV d'Anjou, favori du roi Charles VII), maître enquêteur, garde et général réformateur des Eaux et Forêts du comté de Mortain" (actes de 1454, 1460, 1462, 1477). C'est en cette qualité qu'il délivra le 15 janvier 1460 un certificat à Jean Séquart pour justifier de ses titres. Cette charge lui fut sans doute transmise par son grand-père Thomas de Saint-Germain, qui la possédait en 1427. Après le recouvrement du duché de Normandie en 1450, le pouvoir royal constata que de nombreux fiefs étaient passés, sous l'occupation anglaise, dans les mains de non nobles. Louis XI désigna Raymond Montfaoucq dit « Montfaut », général des monnaies de Normandie, le 1er février 1464 en le chargeant de mener une commission pour trouver les usurpateurs. Après un an de travaux il produisit au roi un rôle que l'on connaît sous le nom de Recherche de Montfaut. On y trouve le nom de Guillaume de Pontbellanger dans la liste des nobles de la sergenterie de Saint-James de Beuvron (autrement dite de Tieberge), à Saint-Brice-de-Landelles. Guillaume est également cité dans des contrats de 1474 et 1481. C'est sans doute Guillaume qui édifia le "petit château féodal" de La Chaize (autrefois La Cheze, aux Loges-Marchis, près de Saint-Hilaire du Harcouët, dans la Manche) décrit par un dessin à la plume du XVIe siècle, avec sa chapelle. Il y avait deux fiefs aux Loges-Marchis, celui des Loges et celui de La Vallais. C'est celui des Loges qui passa aux Pontbellanger. Il n'y avait, du temps de Guillaume, que quinze nobles dans le Cotentin qui portaient le titre de chevalier et avaient donc le droit de se faire appeler messire. Guillaume était un des trois de l'élection d'Avranches, avec Jean du Homme et Guillaume du Breuilly. Il épousa Jeanne, fille de Geoffroy de Chaourses ((alias Chources, Sourches), seigneur de Malicorne, et de Philippe de Châteaubriant, dont ;

- Guillaume III, leur fils, épousa en 1455 Hélène de Montbourcher, dame d'Avaugour et de Burcy. La généalogie des Montbourcher donne René de La Lande,

seigneur de

Crossac, comme mari à Hélène, fille de

Bertrand II, sire de

Montbourcher (qui fut longtemps prisonnier des Anglais), et de Jeanne d'Orenge. Il s'agit surement de la même Hélène, qui aurait épousé Guillaume en secondes noces

puisque leur fils Gilles était tuteur des enfants de son oncle (voir ci-dessous) et que les d'Orenge possédaient la baronnie de Pont-Farcy, passée plus

tard aux Pontbellanger.

Guillaume

rendit aveu de la terre d'Avaugour la même année (ou 1457 selon d'autres sources) à Charles, duc d'Orléans. Ce fief, situé aux paroisses de Burcy, de Presles et de Viessoix, appartint aux Burcy

puis aux d'Avaugour, avant de passer aux Pontbellanger.

Le manoir seigneurial était au lieu dit La Mothe sur la rive gauche de l'Allière et le seigneur payait chaque année au roi de France 2 livres tournois à raison de ce fief.

Guillaume tenait également par parage les moulins de Saint-James de Beuvron.

De Guillaume et Hélène, naquirent :

- Perrine, qui épousa par traité du 18 avril 1482 Jacques d'Amphernet, baron de Montchauvet, gouverneur des château, ville et vicomté de Vire

- Gilles, "sieur du lieu de la Cheze" ainsi qualifié à la montre d'armes des nobles du bailliage du Cotentin, faite en 1512 à La Hogue-Saint-Wast

par le sire d'Estouteville, capitaine du ban et de l'arrière-ban

de Normandie, à laquelle il a comparu avec François, son frère, et avec 2 archers. Il est

qualifié "noble homme et puissant seigneur de la Cheze" dans le contrat de mariage de Marie, sa fille, reconnu devant Millerent et Conillard, tabellions

en la

vicomté de Mortain, le 3 janvier 1520, avec noble Nicolas

Pitard,

écuyer, seigneur de Saint-Hilaire et de Boudé ("La famille de Salverte et ses alliances"). Il fit un accord avec Robert de la Touche le 1er décembre 1483

contenant les rentes des ainesses dépendantes de la vavassorie du bois de Villechien.

Il fut nommé en 1502 tuteur des enfants

mineurs de Guillaume IV dit Guyon de Montbourcher (fils de Bertrand II de Monbourcher et Jeanne

d'Orenges) et de Françoise Thierry.

Il eut pour femme Anne (ou Jeanne) Belloneau dont il eut,

- Marie, dont on vient de parler ;

- Jeanne, demoiselle de l'Isle, était mariée en 1519 à César de Couesnon (ou Couaisnon), chevalier, seigneur de Brimansanil en Bretagne ; veuve en 1528, elle se remaria avec Julien du Cartier ; elle dut mourir en 1566, laissant au moins 6 enfants du premier lit et un du second ;

- Nicole, dame de Villechien, mariée en 1485 à Louis, fils d'Arthus de Vierville, sire de Vierville, Baron de Creully, seigneur du Mesnilbus, de Monthuchon, de Creullet, d'Armanville et du Mesnil-Richard, écuyer de l'écurie du roi, et de Jacqueline de Bricqueville. Louis rendit hommage de Villechien le 2 septembre 1491, à cause de Nicole, sa femme. Parmi les pièces citées dans un arrêt sur requête civile, du 28 mars 1619,(registres du grand conseil du Roi) est le contrat de mariage de Nicole, fille du dit Gilles du Pontbellanger, dame de Villechien, du 16 janvier 1496, sans précision du mari. Il s'agit sans doute d'une erreur de transcription car rien n'indique qu'elle fut remariée. Aux derniers Echiquiers de 1501, Nicole est citée comme veuve de Louis de Vierville, et c'est donc elle qui rendit aveu pour Villechien le 21 avril 1520. Le 18 juin 1536, "la dame du Pont-Bellanger et de Villechien", déclara ne pas prétendre droit au banc du sieur de Brecey sis en l'église de Villechien car elle s'en était fait faire un. Nicole vendit son fief de Villechien aux du Hamel, si l'on en croit une sentence du bailli de Mortain, du 1er septembre 1586, condamnant Olivier du Hamel à payer à la dite Nicole du Pont-Bellanger la somme de 700 livres, pour le supplément de la vente de la seigneurie de Villechien ;

- André, chevalier, seigneur de La Cheze (La Chaize), de Saint-Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), Bellefontaine, Roissé et Montbourcher,

fut présent à la reconnaissance du contrat de mariage de Marie, sa sœur le 3 janvier 1520, et aux partages entre Joachim et Pierre Pitard,

ses neveux, le 14 juillet 1555. Le 18 septembre 1536, il voulut avoir part aux prières des bénédictines de Saint-Sulpice et avec leur consentement il s'engagea

à leur payer une rente perpétuelle de 18 livres, et en retour elles feront chanter pour lui et ses parents défunts, avec diacre et sous-diacre, trois services, précédés des vigiles des morts,

le lendemain de Noël, les lundis de Pâques et de la Pentecôte (

Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine année 1920 ; curieusement il est cité comme frère, et non neveu, d'Alizon, abbesse).

Il épousa, suivant un Arrêt du Parlement de 1503, Françoise, fille de François d'Harcourt, chevalier, seigneur de Fontaines, et de Jeanne de Saint-Germain,

dame de Rasnes, Annebec,

Briouze, etc., toutes terres qui passèrent à André, son épouse en ayant hérité après la mort sans descendance de Pierre d'Harcourt, son frère, selon un accord de 1569 (Anne, l'autre sœur de

Pierre, eut dans sa part la seigneurie de Fontaine-Henri).

Les terres bretonnes, à savoir Montbourcher, la baronnie de Saint-Jean-sur-Cuesnon (terre considérable près de Fougères), etc., étaient échues à André de la succession de sa mère, Jeanne de Belloneau, fille de Marie Guibé. Cette Marie Guibé, épouse de Jacques Belloneau, avait 4 frères et 2 sœurs. L'aîné des frères, Michel, fut successivement évèque de Léon et de Dol puis coadjuteur et évèque de Rennes ; le deuxième, Robert, évêque de Nantes et ambassadeur de Louis XII à la cour de Rome, parvint au cardinalat (titre de Saint-Anastasie) ; le troisième, Jean, vaillant homme de guerre, capitaine de Rennes et vice-amiral de Bretagne, était riche et puissant, seigneur de Saint-Jean-sur-Couesnon, Montbourcher, Martigné, etc. ; le plus jeune, Jacques, était capitaine des archers de la garde du duc, grand écuyer de la reine, commandant de Fougères (il se distingua au siège de Guérande en 1489). Les deux sœurs étaient Guillemette, femme de Guillaume Hamon, seigneur de la Gillière et capitaine de Loroux-Bottereau et Hilariette, femme de Pierre Souchu. Jean Guibé, qui avait recueilli les biens de ses frères Jacques, décédé en 1509, et Robert, décédé en 1513, mourut sans enfants en 1515. Par son testament il avait déclaré pour héritier pricipal son neveu Jean Belloneau, archidiacre de Rennes, fils aîné de Marie Guibé, lequel s'empara de tous ces grands biens, parmi lesquels Saint-Jean-sur-Couesnon et Montbourcher. Il mourut en 1522 et la troisième sœur Guibé demanda le partage des biens pour un tiers, ce qu'André, qui représentait sa grand-mère maternelle, contesta, sans succès, par un procès qui dura jusqu'en 1580 et fut renvoyé au Grand conseil en 1582 confirmant la sentence de partage égal. Sa fille Catherine se pourvut "en proposition d'erreur" et le Parlement de Rennes donna son arrêt le 21 octobre 1592, après 70 ans de plaidoirie !

Selon La Roque (tome II, fol. 1528), André mourut le 24 mars 1551. Françoise d'Harcourt épousa en secondes noces Jacques Tezart, baron de Tournebu, dont elle n'eut pas d'enfants. Elle vivait toujours en 1575 (citée dans une sentence du 12 décembre comme noble dame et femme de Jacques Tezart etc.). Ses filles Catherine et Renée furent donc ses seules héritères. André et Françoise d'Harcourt eurent pour enfants :- Robert,noble et puissant seigneur, chevalier, baron et châtelain de Saint-Jean-sur-Coisnon, Breouze, Rasnes, Annebec, seigneur de La Cheze, Potigny,

Les Loges-Marchis, Bellefontaine, etc., n'eut pas d'enfants de Jeanne de Monchy, sa femme, épousée le 27 décembre 1560, fille de Jean de Monchy (Mouchy), chevalier, seigneur de Sénarpont,

baron de Wisnes,

chevalier de Saint-Michel, lieutenant du Roi au gouvernement de Picardie. Veuve, elle s'était remariée en 1574 avec Paul de Bricqueville, seigneur de Colombières.

C'est Robert qui représentait sa mère pour signer, le 9 juin 1569, au château de Fontaine-Henri, un accord avec sa tante Anne, relatif à la succession

de Pierre d'Harcourt.

Le 30 mai 1574, Charles IX mourut sans héritier, et son frère, roi de Pologne, devint roi de France sous le nom d'Henri III. Le complot des Malcontents visant à retirer le pouvoir à Catherine de Médicis (qui assure la régence) marque le début de la cinquième guerre de religion qui s'achève par l'édit de Beaulieu (6 mai 1576). Malgré cet édit, qui devait mettre fin à la guerre civile, la situation restait fort mauvaise en Normandie. Ainsi, en 1579 des incidents sérieux eurent lieu, et Robert de Pontbellanger (on cite généralement André, mais il était mort depuis longtemps déjà) prit part à l'insurrection des gentilshommes normands menée par Henri de Silly, comte de La Roche-Guyon. Henri III s'en inquiéta et écrivit le 23 août à François d'O, gouverneur de Basse Normandie et son favori : « J'aurais été averti que quelques uns de mon pays de duché de Normandie et nomément sieur de la Rocheguyon, Chantelou (Jacques d'Assy, comte de Cantelou) et Pont Beranger (sic) entreprenaient de faire plusieurs pratiques et menées entre mes dits sujets et pour les émouvoir à quelque nouveau remuement contre mon autorité et le devoir de vrais et de loyaux sujets, colorants leurs desseins du nom et prétexte de bien public pour mieux les circonvenir et les attirer à leur parti ... » La reine mère Catherine de Médicis écrivit de Grenoble le 12 septembre 1579 "au Roy Monsieur Mon Fils" : « j'ai vu aussi, par la lettre du sr de Cheverny, l'ordre qu'avez donné pour la correction de la faute où sont tombés les sr de la Roche-Guyon, Canteloup et Pont-Beranger (sic) ; mais il me semble toutefois qu'il n'est à cette heure à propos de faire donner le jugement contre eux, puisque vous ne les tenez pas prisonniers ; car cela pourrait faire précipiter et attirer leurs parents et amis et principalement ceux qui sont de cette manigance, qu'il ne faut pas douter qui ne soient grand nombre à faire davantage de mal, que j'espère que votre voyage en Normandie amortira beaucoup ... etc,. » Le Roi suivit le conseil de sa mère et Robert réussit, ainsi que les 2 autres, à échapper aux poursuites royales. Robert mourut avant sa mère. Avec Robert s'éteint cette branche ; - Catherine, dame de Briouze et Potigny, etc., (par héritage de son frère), épousa par contrat du 6 aoûr 1552 François, baron d'Orglandes, seigneur de Prétot, Auvers, Fréville, etc., chevalier de Saint-Michel, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine des vicomtés et châtellenies de Carentan et Saint-Sauveur-Lendelin. Veuve, qualifiée dame de Saint-Jean-sur-Couesnon, elle se remaria (entre 1576 et 1578, contrat aux AD d'Eure et Loire) avec Charles d'Auberville, seigneur de Cantelou, baron de Verchose, bailli de Caen, veuf de Guillemette de Harcourt ;

- Renée, dame baronne de Rasnes, Asnebec, etc. (par héritage de son frère), qui épousa en 1550 (1566 selon d'autres sources) au château de La Chaize en la paroisse des Loges-Marchis, Jacques d'Argouges, seigneur de Gratot. Elle était qualifiée "dame propriétaire de la terre et sieurie de Potigny" dans des "blâmes et reproches" assignés par l'avocat des comtes d'Harcourt en 1579 (AD du Calvados). Elle possédait le fief de La Touche, situé sur les bords de la Rouvre, qu'elle céda, le 29 octobre 1599, étant déjà veuve, par devant les tabellions de Briouze.

Le château de Rânes (autrefois Rasnes), qui avait pris la relève de la vieille citadelle d'Asnebecq, fut transformé au début du XVe siècle en une importante construction dont la magnifique tour carrée à mâchicoulis et créneaux est la pièce maîtresse. Les deux tours carrées ont été construite par Jacques d'Argouges auquel Renée de Pontbellanger avait apporté baronnie et château en dot. Un incendie ravagea le château en 1719 et Louis d'Argouges le restaura. Après la révolution les Broglie vont transformer le château en une agréable demeure au milieu d'un parc. Endommagé à la libération, le château fut restauré et sert maintenant d'Hôtel de Ville.

Le château de Rânes (autrefois Rasnes), qui avait pris la relève de la vieille citadelle d'Asnebecq, fut transformé au début du XVe siècle en une importante construction dont la magnifique tour carrée à mâchicoulis et créneaux est la pièce maîtresse. Les deux tours carrées ont été construite par Jacques d'Argouges auquel Renée de Pontbellanger avait apporté baronnie et château en dot. Un incendie ravagea le château en 1719 et Louis d'Argouges le restaura. Après la révolution les Broglie vont transformer le château en une agréable demeure au milieu d'un parc. Endommagé à la libération, le château fut restauré et sert maintenant d'Hôtel de Ville.

- Robert,noble et puissant seigneur, chevalier, baron et châtelain de Saint-Jean-sur-Coisnon, Breouze, Rasnes, Annebec, seigneur de La Cheze, Potigny,

Les Loges-Marchis, Bellefontaine, etc., n'eut pas d'enfants de Jeanne de Monchy, sa femme, épousée le 27 décembre 1560, fille de Jean de Monchy (Mouchy), chevalier, seigneur de Sénarpont,

baron de Wisnes,

chevalier de Saint-Michel, lieutenant du Roi au gouvernement de Picardie. Veuve, elle s'était remariée en 1574 avec Paul de Bricqueville, seigneur de Colombières.

C'est Robert qui représentait sa mère pour signer, le 9 juin 1569, au château de Fontaine-Henri, un accord avec sa tante Anne, relatif à la succession

de Pierre d'Harcourt.

- François, qui suit ;

- Alice ou Alizon (parfois nommée Aliénor), qui fut abbesse de Saint-Sulpice de Rennes, élue en 1529, succédant à sa tante Andrée Belloneau morte le 5 février. Au point de vue spirituel, l'abbesse de Saint-Sulpice était exempte de la juridiction de l'évêque de Rennes et relevait directement du Saint-Siège. Elle reçut ses bulles le 25 avril 1526. La seigneurie de l'abbaye de Saint-Sulpice s'étendait dans les paroisses de Saint-Sulpice-des-Bois, Mouazé, Betton, Saint-Aubin-d'Aubigné et Chasné ; elle avait sous sa tutelle 180 prieurés et les revenus de ses 35 dépendances étaient très importants (près de 30 000 livres par an). Le 9 juillet 1535 Alizon donna procuration pour recueillir la succession de dame Perronelle Millon, prieure de Locmaria, qui appartient à sa maison. Elle se plaignait en 1544 de ce que les prieurs des environs refusaient de résider à l'abbaye et de justifier de l'emploi de leurs revenus ; le 1er juin de cette année là elle fondait 3 messes à être célébrées dans l'église de l'abbaye (AD Ille et Villaine 2 H 2,1) Elle est décédée le 17 juillet 1546 et Jacqueline d'Harcourt lui succéda ;

- François, chevalier, seigneur de Pontbellanger et de Coulouvray, baron de Montbray.

Richard du Bois, baron de Montbray, étant mort sans enfants en 1495, sa baronnie passa alors, sans doute par alliance, en possession de François de Pontbellanger. Une sentence fut donnée au Châtelet de Paris en 1495 comme François représentait le droit de défunt Robert du Bois et de Jean, Raoul et Richard du Bois. En 1506 il était en procès avec Jean Le Foulon sur la présentation de la cure de Sainte-Cécile. François était encore baron de Montbray en 1519. Chef de la branche dite des seigneurs de Montbray, il comparut avec ses enfants et avec Gilles son frère, et 2 archers, à la montre d'armes des nobles du bailliage du Cotentin, faite en 1512 à La Hogue-Saint-Wast par le sire d'Estouteville, capitaine du ban et de l'arrière-ban de Normandie. Il était "tuteur et gardain" des enfants de Jean de Saint-Germain, et depuis qualifié dans les arrêts "seigneur de Pontbellenger et de Montbray".

D'Anne, fille de Jean de Rochefort et Suzanne de Boisthurant, il eut un fils, René, qui suit. - René, seigneur de Pontbellanger, baron de Montbray, était encore sous âge (pas encore majeur) et sous

la tutelle de Jean de Rochefort (son grand-père) en 1506, comme on l'apprend

des titres de la Maison de Bois-Yvon. Selon La Roque, il n'était pas encore majeur lorsqu'il comparut à la montre du bailliage du Cotentin en 1512.

Il rendit foi et hommage le 27 février 1532 pour le fief de Coulouvray, autrement dit du Pontbellanger, avec incorporation de la vavassorie Beaussault,

en un quart de fief de chevalier

(AN, Chambre des comptes de Paris, P 2682, n°3424) et hommage pour le quart de la baronnie de Montbray, "à lui échu par le décès de François de

Pontbellanger (AN, Chambre des comptes de Paris, P 2731, n°5638).

En 1552, il paraît dans le rôle du ban et arrière-ban de Caen, en vicomté de Vire, pour partie de la baronnie de Montbray,

le fief de Beausault et pour partie du fief de Deniserie ; il est dit "impuissant à porter les armes".

Il acheta le 15 avril 1564 de Gilles Carbonnel le fief des Essarts et de Saint-Martin-le-Bouillant.

Il rendit aveu en 1565 à Louis de Bourbon, duc de Montpensier, comte de Mortain pour un quart de fief noble appelé le grand fief de Coulouvray, "autrement le

fief de Pontbellanger et vavassorie de Beausault".

Dans le recensement de 1587 (Caen), il est dit lieutenant de la compagnie du comte de Thieuville (les Thieuville étaient seigneurs de Briquebosq), ce qui

l'exempte du rôle du ban et de arrière-ban ;

il est dit tenant de la baronnie de Montbray (20 écus), le fief de Pontbellanger (14 écus), le fief de Pont-Farcy (40 écus), le fief de la Desnaizerie

(1,36 écu) et le fief des Planches (qui lui venait de sa femme, par les Hellenvillier).

Il eut cinq filles et deux fils de Françoise, fille de Guillaume de Mainemares, dit "Bellegarde", chevalier, seigneur de Bellegarde, Hellenvilliers et

Coulonges, et de Jeanne, dame de Hellenvillier ;

- Jacques, seigneur de Pontbellanger, baron de Montbray, rendit aveu du grand fief de Coulouvray et de Beaussault, le 19 octobre 1573, à Louis de Bourbon, duc de Montpensier, comte de Mortain. François de Billehust rendit aveu le 18 novembre 1574 des fiefs de Montenval et autres, situés en la paroisse de Montbray à "noble et puissant seigneur Jacques du Pontbellanger, sieur de Pont-Farcy, baron de Montbray. D'une humeur férailleuse, il était surnommé La grande épée et blessa dangeureusement Olivier Le Hericy, gendre de Jacques, un dimanche, au sortir de la messe. Jacques mourut sans descendance et ses sœurs en héritèrent. Il était présent aux Etats provinciaux de Normandie, tenus à Rouen au mois de novembre 1578, comme député de la noblesse pour le bailliage de Caen ; le 19, il fut le représentant de la noblesse, envoyé auprès du président de Bélièvre (sans doute le président à mortier au parlement de Paris) pour "le saluer et entendre de luy s'il avait aucune chose à à leur communiquer". Une épitre dédicatoire (dédicace), signée de Guillaume Auvray et datée de Paris, le 8 février 1578 lui est consacrée dans un traité sur les chevaux, du célèbre écuyer italien Cesare Fiaschi ("Trattato dell'imbrigliare, atteggiare, & ferrare cavalli". Une cloche se trouve au château de Pontbellanger portant l'inscription : « Noble et puissant Jacques de Pont-Bellanger m'a fait faire en 1581 ». ;

- François, seigneur des Essarts et de Saint-Martin-le-Bouillant, sur qui ce fief fut retiré en 1566 par Gilles Carbonnel. Il est sans doute celui qui est cité

comme "sieur baron du Pont-Bellenger" dans un partage fait le 19 octobre 1610 d'un lot ayant appartenu à Jean de Bordeaux et par lequel il recevait "le corps et arrérages de cent livres de rente hipotèque". Il mourut également sans enfants

et ses sœurs en héritèrent ;

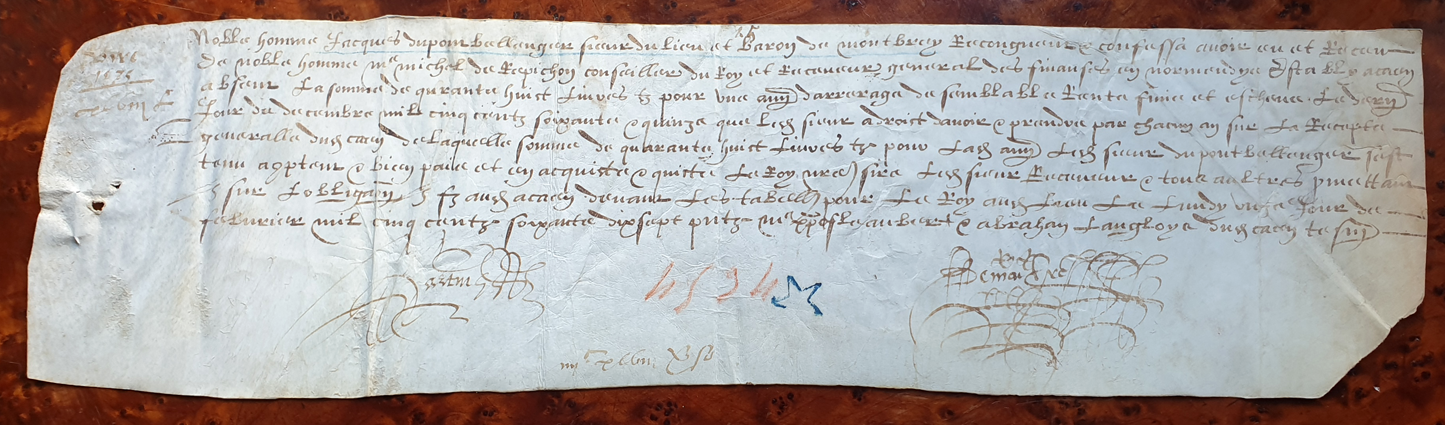

Parchemin daté du 11 février 1577

Noble homme Jacques de Pontbellanger, sieur du lieu et baron de Monbray,reconnut et confessa avoir eu et reçu de noble homme M Michel de Repichon, conseiller du roi et receveur général des finances en Normandie établi à Caen absent la sonne de quarante huit livres pour une année d'arrérage de semblables rentes finies et échues le dernier jour de décembre mil cinq cent soixante et quinze que le dit sieur a droit d'avoir et prendre par chacun an sur la recette générale du dit Caende laquelle somme de quarante huit livres tournois pour la dite année le dit sieur de Pontbellanger s'est tenu comptant et bien payé et en a acquitté et quitte le Roi notre Sire le dit receveur et tous autres. Promettant et sur l'obligation et fait au dit Caen devant les tabellions pour le Roi au dit lieu le lundionzième fe février mil cinq cen soixante dix sept. Présents Mre Christophe Aubert et Abraham Langlois du dit Caen témoins.

- Suzanne, épousa Jean d'Amphernet. Le 15 juin 1581, leur fils, René, hérita de Pontbellanger de son oncle et parrain

Jacques,

à condition

de prendre le nom et les armes des Pontbellanger. Ainsi naquit la Maison d'Amphernet de Pontbellanger ;

René d'Amphernet écartela ses armes de celles des Poontbellanger

- Marie, qui épousa par contrat du 19 août 1566 Jacques de Sainte-Marie, écuyer, seigneur d'Esquilly et d'Apres, gouverneur de Granville ;

- Jeanne, "dame de Coulouvray et de Beausault dans la comté de Mortain, fille seconde héritière en 5e partie de Mre René du Pontbellenger baron de Montbray, et de Françoise de Manemare sa femme", qui épousa par contrat du 17 novembre 1584 Charles Le Royer (Le Rouyer), écuyer, seigneur de la Brisolière et fut dame de Coulouvray et de Beaussault, pour lequel son mari et son fils rendirent hommage le 18 septembre 1595 à Henri de Bourbon (le fief sera vendu en 1664 par Jacques de Royers à Louis Danjou, seigneur de Coulouvray). Un livre de raison lui ayant appartenu fut vendu à Drouot en 1956 ;

- Anne, dame de Pont-Farcy, femme de Jacques Maillard, écuyer, seigneur de Léaupartie, de la Bigne et de Dozulé, remit le 11 mars 1626 à Louis de Bur, " la somme de 340 livres, une partie étant due par la dite dame et son défunt mari à noble homme Jean du Bur, sieur de SaintChristophe, père du dit sieur". ;

- Nicole, dame de Montbray, épouse par contrat du 16 mai 1574 d'Olivier Le Hericy auquel elle apporta la baronie de Montbray.

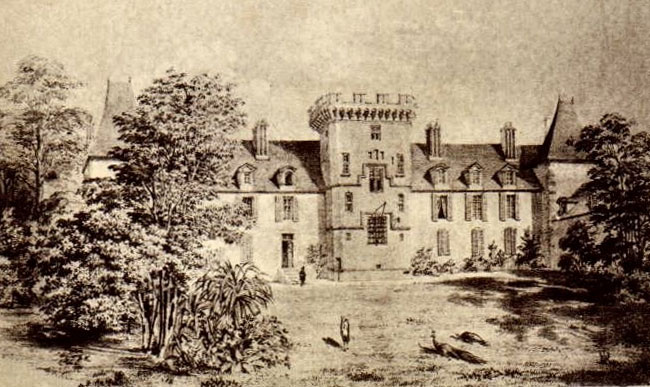

C'est probablement Robert qui érigea la maison forte de Pontbellanger

Le château de La Chaize était à l'origine une forteresse édifiée à cet emplacement sous les premiers ducs de Normandie

pour défendre le val d'Airon contre les Bretons et la Manceaux. Le manoir est reconstruit à la fin du 15e siècle.

Une chapelle Renaissance est édifiée à cette date et reliée au manoir par un mur de défense, démantelé sous Richelieu.

Le manoir actuel résulte d'une restauration entreprise de 1817 à 1824 et ne conserve plus du 15e siècle qu'une tour d'escalier et l'amorce d'un bâtiment modernisé sous la Restauration.

Les façades et toitures du manoir, le corps de garde et les communs ainsi que la chapelle sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 28 février 1978.

Vestiges de l'abbaye bénédictine Notre-Dame du Nid-au-Merle à Saint-Sulpice-la-Forêt, près de Rennes.

L'Abbesse, outre son autorité religieuse, exerçait aussi son droit de haute justice et disposait, pour cela, d'un auditoire, d'une prison et de fourches patibulaires à quatre poteaux pour les condamnés à la pendaison.

La seigneurie de l'Abbaye de St-Sulpice s'étendait sur les paroisses voisines (Mouazé, Betton, Saint-Aubin d'Aubigné et Chasné-sur-Illet). L'Abbesse était propriétaire, sur Saint-Sulpice, de l'église, du monastère, du cloître, des maisons, de petits colombiers, des moulins, des étangs, bois et vergers, des prés et métairies, des landes, des terres arables, de maisons et de prés en la ville même de St-Sulpice.

L'ensemble des revenus de ces biens permettait de couvrir les dépenses ordinaires et extraordinaires. L'Abbaye jouissait aussi d'un droit d'usage dans les forêts de Rennes, Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré pour y prélever son bois de chauffage, ainsi que le bois de charpente pour entretenir et réparer ses propriétés bâties. Le bétail de l'Abbaye avait aussi le droit de paître en forêt de Rennes.

L'Abbaye avait obtenu des Ducs de Bretagne l'autorisation de tenir un marché au bourg qui, dans un premier temps, eut lieu les dimanches, puis à partir de 1432 les vendredis.

La commune de Montbray occupe une place importante dans les Annales de la Normandie. La création de la paroisse est des plus anciennes, comme le prouve

le fait que l'église

est placée sous le patronage de saint Martin, ce qui avait lieu surtout aux VIIe et VIIIe siècles. La famille qui possédait cette terre était déjà des

plus connues au XIe siècle puisque nous trouvons à cette époque Geoffroy de Montbray, qui fut évêque de Coutances et le fondateur de la cathédrale.

Le château de Montbray appartient maintenant à la commune, et sert de mairie, école et logements.