Guillaume ROGER

Frère de pape et père de pape

Comte de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) et d'Alès (Gard)

Vicomte de Lamothe (Haute-Loire) et de Valernes (Alpes de Haute-Provence)

Baron de Pertuis (Vaucluse) et de Saint-Rémy-de Provence (Bouches-du-Rhône)

Scène de la chasse au faucon, sur une fresque de la chambre du cerf au palais des papes à Avignon, sur laquelle

l'érudit avignonais de Colombe voit le portrait

de Guillaume avec son fils aîné Guillaume.

Guillaume Roger (Rogier,Roguier), né vers 1290 au manoir de Maumont, à Rosiers-d'Egletons (Corrèze), est le fils de Guillaume,

et Guillemette de Mestre, de petite noblesse. Ce petit château, comparé à ceux de ses voisin, était alors une forteresse médiévale sur la base de laquelle

fut édifié dans le dernier quart du XVe siècle le château, plusieurs fois restauré, que l'on peut voir aujourd'hui.

Le fait que Guillaume soit le frère aîné de l'un des favoris du roi Philippe VI, Pierre, élu pape

le 7 mai 1342 sous le nom de Clément VI (4ème pape d'Avignon), n'est pas étranger au fait que sa famille devint l'une

des plus en vue de Provence et même du

Royaume.

Guillaume fit un premier mariage, en 1325, en épousant Marie de Chambon qui lui donna dix enfants. Mais aussi, elle lui apporta

en dot

le fief de Chambon en Combrailles, que lui remit en 1331 Bernard, comte de Ventadour, son suzerain. Cela lui permit d'être annobli l'année suivante, comme

on le voit dans la charte du 8 octobre 1333, par laquelle Noble homme, Monseigneur Guillaume Roger, chevalier,

seigneur du Chambon achète à Bernard de Ventadour, son suzerain, la terre natale de Rosiers.

Il acheta ensuite le château de Margerides, en Corrèze, pour lequel il rendit hommage, le 12 mai 1336, à Marie de Flandre-Termonde,

veuve du

comte d'Auvergne et de Boulogne.

Le fief voisin de Saint-Exupéry-les-Roches lui fut vendu par Aymery de Châlus, en 1338.

Jean le Bon, duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine, en reconnaissance de services rendus au royaume, tant par le pape Clément VI que par

Guillaume Roger, son frère, fit donation, le 27 mai 1342, à ce dernier d'une rente annuelle de mille livres tournois avec droit de juridiction,

haute, moyenne et basse et un château, là où la dite rente sera assise, c'est à dire la châtellenie de Beaufort-en-Vallée.

En octobre 1342, le roi Philippe de Valois approuva la donation et accorda à Guillaume et ses héritiers le droit de faire

rebâtir et fortifier, comme bon leur semblerait, le dit château, ou du moins ce qu'il en restait !

Il accorda lui-même, également, une rente complémentaire de même montant.

Guillaume s'empressa d'installer à Beaufort un prévôt pour administrer la justice et deux receveurs pour percevoir

les revenus de toute nature.

Le 7 juin 1344, Jean le bon érigea en vicomté les château, châtellenie et prévôté de Beaufort et,

le lendemain, ordonna à ses sénéchaux et baillis de ne troubler en rien le nouveau vicomte

dans ses possessions et l'exercice de ses droits.

Sans tarder, Guillaume Roger fit dresser les devis des travaux à entreprendre pour la reconstruction du château.

Les travaux commencèrent dès le mois de novembre 1346. Cette même année le roi Philippe accorda à Guillaume un titre de comte.

De 1346 à 1349, les dépenses enregistrées atteignent 4 000 livres.

Entre-temps, (pour donner plus d'éclat à la famille du pape selon certains historiens), la faveur royale fit de Beaufort un

comté en 1347,

tout en exemptant de chevauchée le nouveau comte.

Les travaux se poursuivirent jusqu'en 1356.

Guillaume Roger ne s'y intéressa que de loin. Il ne vint jamais à Beaufort mais il demanda à Jean de Solier,

chargé de la surveillance des travaux,

de venir lui présenter les comptes en Auvergne.

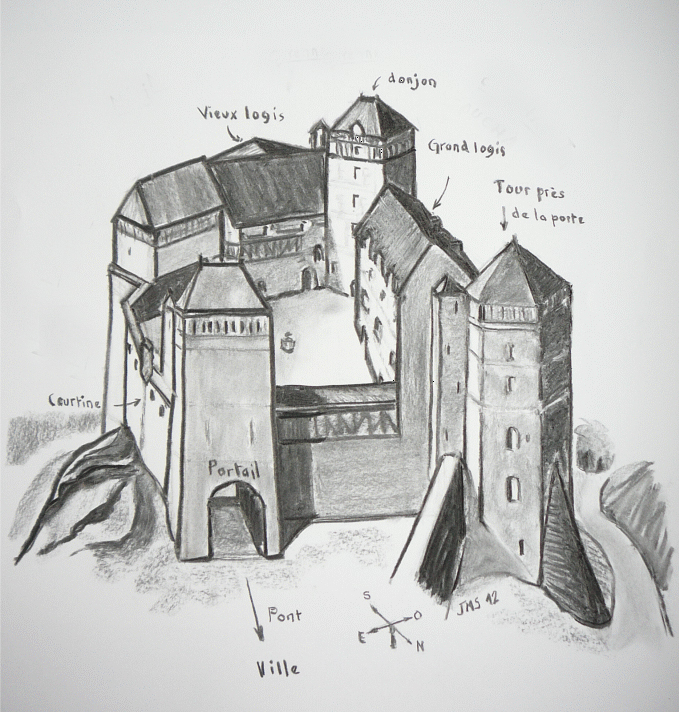

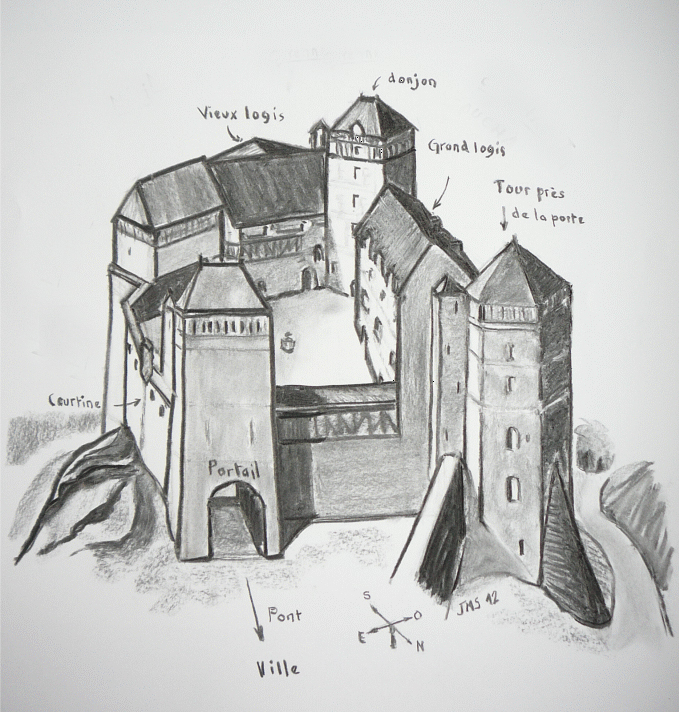

croquis représentant le château de Beaufort aujourd'hui en ruines

croquis représentant le château de Beaufort aujourd'hui en ruines

image extraite du site de Jean-Marie Schio

Le comté de Beaufort fut retiré à Anne Roger, vicomtesse de Turenne, par transaction du 15 mai 1469 avec le duc d'Anjou qui paya 30 000 écus.

En 1343 le roi de Bohême confirma à Guillaume un don de 400 livres de terre et le 25 septembre même année, Guillaume

acheta à Humbert II de la Tour du Pin, dernier dauphin du Viennois, aux abois

et toujours à la recherche de liquidités, le château de Veyre-Monton

et les seigneuries auvergnates du Pont-du-Château, de Monton, d'Aubusson, d'Aurouze, de Saint-Martial, de Chanteuges et

de Langeac. Il acheta également des Polignac, en 1344, la vicomté de Lamothe dont il fit reconstruire le château en utilisant

les équipes de bâtisseurs qui travaillaient à La Chaise-Dieu. Sa femme mourut cette année là.

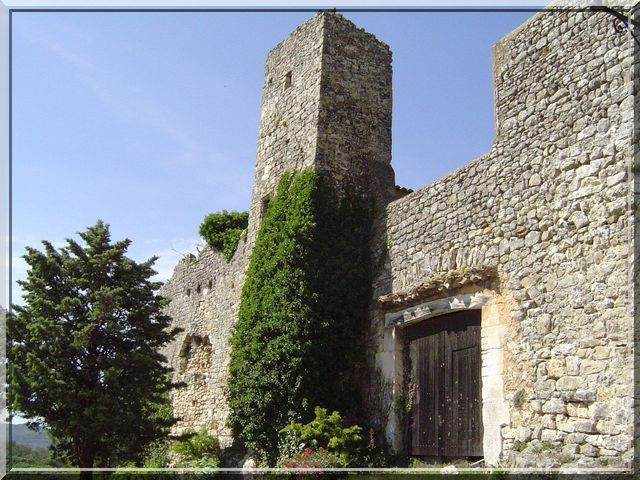

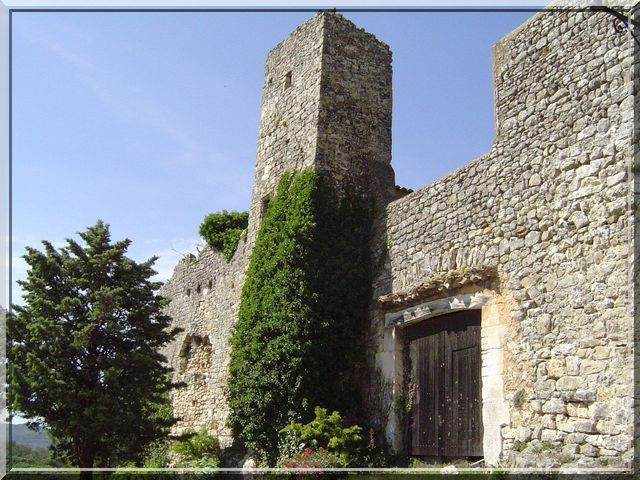

Château de Lamothe

Château de Lamothe

Guillaume étant veuf, se maria en deuxièmes noces, en 1345, avec Guérine de Canillac (Canilhac), fille et héritière de Marquès, 3e du nom,

seigneur de

de Canillac, et d'Alix de Poitiers. Leurs enfants prirent le nom de Beaufort-Nadillac.

Le 1er janvier 1346 Philippe de Valois exempta de tout service militaire Guillaume et ses descendants.

En 1348, Jeanne, reine de Naples, comtesse de Provence et princesse d'Achaïe, vint se réfugier dans son comté de Provence. Ayant besoin d'argent, elle vendit

de nombreux domaines. C'est ainsi que Clément VI lui achèta la cité d'Avignon,

et que Guillaume, déjà possesseur de nombreux fiefs en Auvergne, devint propriétaire en Provence de la terre de Valernes,

qu'elle érigea en vicomté en 1350, et de bien d'autres. Valernes, place forte dès le XIe siècle, était l'un des verrous de la moyenne

vallée de la Durance. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayons, Vaumeilh, la Motte, Bellaffaire, Gigors,

Lauzet, les Mées, Mézel, Entrevennes et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances.

En 1349, Guillaume émancipa son fils aîné, autre Guillaume, et lui léguait l'ensemble de son patrimoine limousin, d'une part, ainsi que ses fiefs d'Auvergne contigus au Limousin,

et la moitié de ses terres dans les comtés de Provence et Forcalquier.

Philippe IV étant mort, son fils Jean le Bon fut couronné roi de France le 26 septembre 1350.

Son fils Louis lui succèda au comté d'Anjou. En 1351, le roi fit don à Guillaume du château de Mirabeau.

En 1353, la Reine Jeanne, considérant « les avantages importants et nombreux que nous a procuré, dans des moments critiques

pour nous, le zèle charitable et paternel du Très Saint Père dans le Christ, le Seigneur Clément, nous fait étendre

jusqu'aux siens toute notre reconnaissance et toute notre bonté et nous les font récompenser chaleureusement par nos largesses »,

offrit à Guillaume, contre son hommage, et de façon inaliénable, Saint-Rémy, Pertuis, Meyrargues, les Pennes et Séderon.

En 1356, Guillaume fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Ce sont les cardinaux de la famille qui réunirent

la rançon de 30 700 francs nécessaire à sa libération.

Quand, en 1360, Louis devint duc d'Anjou, sous le nom de Louis Ier, mécontent des libéralités de son père envers Guillaume

Roger, il annexa le comté de Beaufort. Guillaume n'en continua pas moins la reconstruction du château.

À la mort de son frère le cardinal Hugues Roger en automne 1362, Guillaume, par héritage, se vit attribuer la baronnie de

Bagnols-sur-Cèze et le comté d'Alès.

De nouveau veuf, Guillaume de maria une troisième fois, en 1368, avec Catherine Adhémar, des seigneurs de la Garde, de la famille comtale

des Poitiers-Valentinois. Au début du XIVe

siècle, le château de Valernes abritait une importante activité : si le vicomte résidait à Paris, sa troisième épouse,

Catherine de La Garde, y était à demeure, avec une domesticité d'une quarantaine de personnes. C'est l'époque où le

château, aujourd'hui rasé, atteignit son plus haut niveau de splendeur.

Guillaume guerroya en Auvergne avec le duc de Berry durant tout le dernier semestre 1369. Puis l'année suivante, le roi l'envoya à l'aide du duc de

Bourbon avec lequel il participa avec Louis II de Bourbon au blocus de Belleperche.

En 1371, le duc Louis, qui par ailleurs avait toute l'affection de la Reine Jeanne, reconnut les dons faits par son père

et rendit

le comté de Beaufort au profit de Raymond, le fils de Guillaume, pour agréables services rendus tant au roi de France

qu'à lui-même.

Le 28 octobre 1375 Jean II de Boulogne, vendait ses seigneuries de Combrailles (région située au nord-ouest du Massif central) à Guillaume Roger de Beaufort pour 30 000

francs. Ces seigneuries étaient celles de Chambon-sur-Voueize, Evaux-les-Bains, Sermur

et Stusanie. En 1376 Guillaume s'élevait contre les menées pro-anglaises

de Bernard Pelet, coseigneur d'Alès, dans son comté. Il acheta Verfeil, dans la vallée de la Seye, le 23 août 1379.

Le même jour, en son château de Cornillon, Guillaume rédigea l'acte d'émancipation de son dernier fils Raymond et lui faisait

don de nombreuses terres (voir plus bas).

Il rédigea son testament 4 jours plus tard (27 août) au château de Cornillon, où il s'était retiré.

Se sentant déjà à l'article de la mort, le dimanche 16 et lundi 17 janvier Guillaume Roger, comte de Beaufort

reprit son testament du 23 août 1379 pour y ajouter deux codicilles. Son fils aîné, Guillaume, 3e du nom, était désigné comme

son exécuteur testamentaire et son cadet, Roger, héritait du titre de comte de Beaufort.

Il mourut à la fin du mois de février 1380.

Il fut enterré

à l'abbaye de la Chaise-Dieu aux côtés de son frère, le pape, qui tenait à être entouté des membres de sa famille.

Ruines du château de Cornillon (Gard)

Ruines du château de Cornillon (Gard)

Ses enfants furent :

Du premier mariage :

- Guillaume, vicomte de Turenne, comte de Beaufort après son frère Roger.

Il épousa par contrat du 15 décembre 1349 Aliénor de Comminges.

En prévision de cette union, Guillaume avait été émancipé par son père le 28 novembre 1349 et s'était vu remettre

tous ses fiefs languedociens et la moitié de la vicomté de Valernes.

Lors de leur union officielle, le 7 février 1350, Clément VI se fit un devoir de mettre dans la corbeille des jeunes époux

la vicomté de Turenne, l'une des plus prestigieuses et des plus riches du Limousin. La reine Jeanne le nomma

Grand Chambellan de son royaume de Sicile en 1351.

Son frère le pape Grégoire XI, qui l'avait nommé recteur du Comtat Venaissin et capitaine général de la sénéchaussée de

Beaucaire, trouva un parti prestigieux pour son fils Raymond-Louis en la personne de Marie de Boulogne,

nièce par alliance du roi Jean le Bon ;

- Roger, qui fut longtemps captif du Captal de Buch, hérita du titre de comte de Beaufort. Il eut également les

seigneuries de Chambon, Rosières, la Bastide et Margeride. Il est mort en 1389, sans postérité ;

- Pierre (1331-1378), créé cardinal par son oncle Clément VI, fut élu pape à son tour sous le nom de Grégoire XI ;

- Nicolas (1340-1415), seigneur de Limeuil du chef de sa femme Marguerite de Galard, et souche de la deuxième branche des Roger de Beaufort vicomtes de Turenne après celle issue de son aîné Guillaume III :

- Jean, mort en 1391, fut évêque Rieux (1353), de Carpentras (1357) puis archevêque d'Auch (1371), de Narbonne (1374) ;

- Delphine/Dauphine, mariée à Hugues de La Roche, recteur du Comtat Venaissin et maréchal pontifical : leur fille Marthe de

La Roche épousa Louis baron prince de Montboissier ;

- Ma(r)the, mariée à Guy de La Tour, d'où Bertrand, lui-même père de Bertrand Ier comte d'Auvergne : ce sont des ancêtres

de Catherine de Médicis, de Louis XV, des Savoie et des Habsbourg-Lorraine ! ;

- Marie, marié 1° à Guérin VII de Châteauneuf d'Apchier (postérité), et 2° à Raimond II de Nogaret de Calvisson et

Marsillargues, petit-fils de Guillaume, chancelier de France ;

- Marguerite, mariée à Géraud II de Ventadour ;

- Elise/Elips/Alix/Hélène Roger de Beaufort, mariée 1° à Guillaume de La Tour d'Oliergues, fils de Bertrand de La Tour

et d'Isabelle de Lévis-(Mirepoix), mort vers 1343/1349, et 2° à Aymar VI

de Poitiers, comte de Valentinois, nommé recteur du Comtat par Grégoire XI.

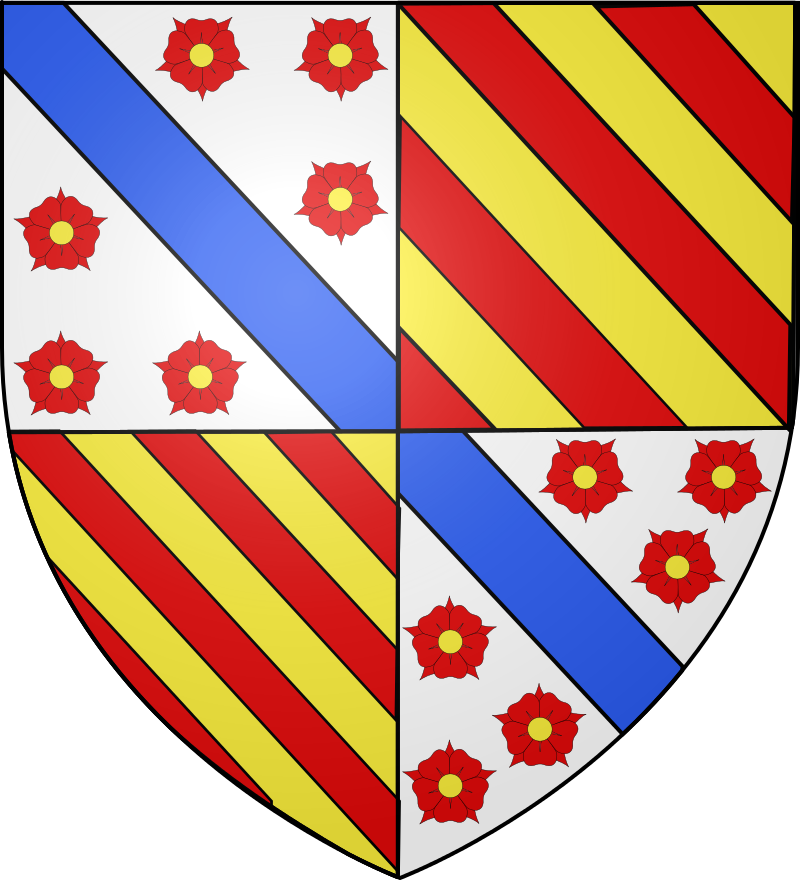

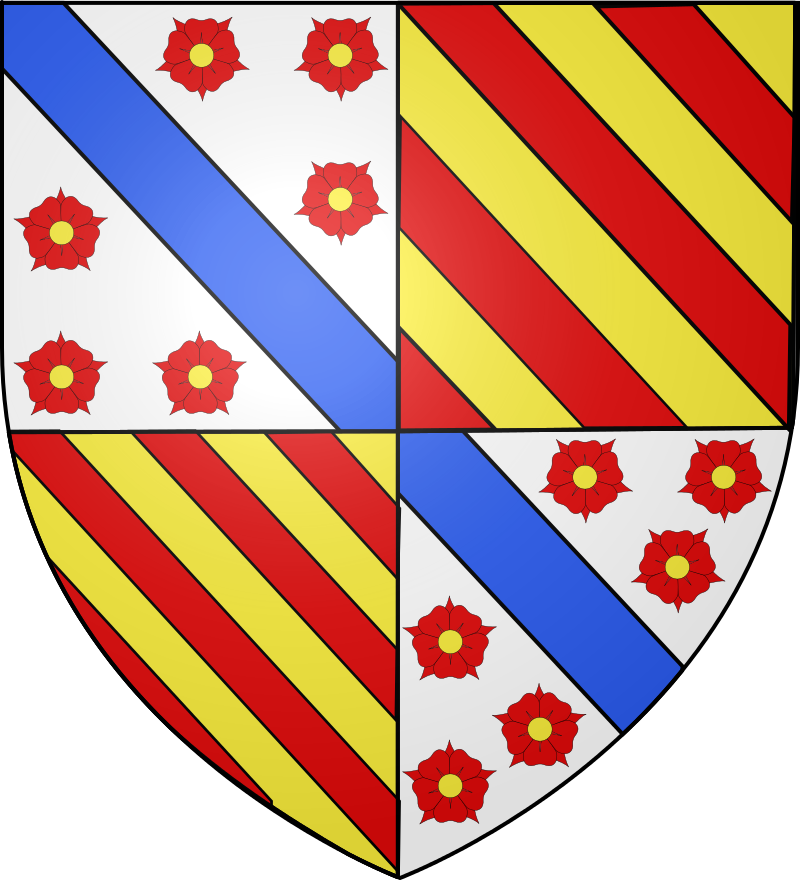

Armoiries des vicomtes de Turenne

Du deuxième mariage :

- Jeanne (épouse sans postérité de Louis, comte de Forez en 1358-1362) ;

- Marquis/Marquès, vicomte de Lamothe, en Auvergne (près Brioude, Haute-Loire), seigneur de Canillac (aujourd'hui fusionnée avec Banassac), de

Saint-Laurent, d'Aubusson, de Langeac, de Chanteuil et de Pontchâteau. Il prétendit succéder au comté de Beaufort après la mort

sans enfants de Roger, son frère ; et encore, en 1416 après celle d'Antoinette de Beaufort, femme du maréchal de Boucicaut.

Il reprit le nom de Canillac, d'où les Beaufort-Canillac. En 1386, il fut nommé par Charles VI de France, lieutenant en Rouergue.

Il épousa le 23 août 1369 Catherine, fille de Béraud de Clermont, 8e dauphin d'Auvergne, qui lui apporta les droits que ce

dernier possédait sur sa terre, d'où :

- Marquis de Beaufort-Canillac, marié le 11 mars 1394 avec Eléonore d'Anduze d'où Béraud et Catherine ;

- Louis de Beaufort-Canillac, marquis de Canillac, comte d'Alest, vicomte de Lamothe (qui devint Lamothe-Canillac)

et de Valerne, chambellan du roi, il fut nommé bailli de Montferrand et d'Usson de 1468 à 1472. Il conserva tous les titres

et possessions de son père, ses frères respectifs étant morts sans descendance. Son fils Jacques, à son tour, n'eut pas

d'enfants et se trouva le dernier représentant mâle de cette famille prestigieuse dont toutes

les autres branches s'étaient éteintes. Aussi en 1511, pour perpétuer sa maison, il donna tous ses biens à son petit-neveu

et filleul, Jacques de Montboissier, à charge pour lui et ses descendants de porter les nom et armes des Beaufort-Canillac.

- Béraud, mort sans postérité de Louise de Polignac ;

- Marquise, notre ancêtre, mariée le 13 septembre 1398 avec Armand-Guérin, baron du Tournel ;

- Guérine, mariée à Guillaume, vicomte de Narbonne ;

- Catherine, qui épousa Jean de Vienne, seigneur de Pymont.

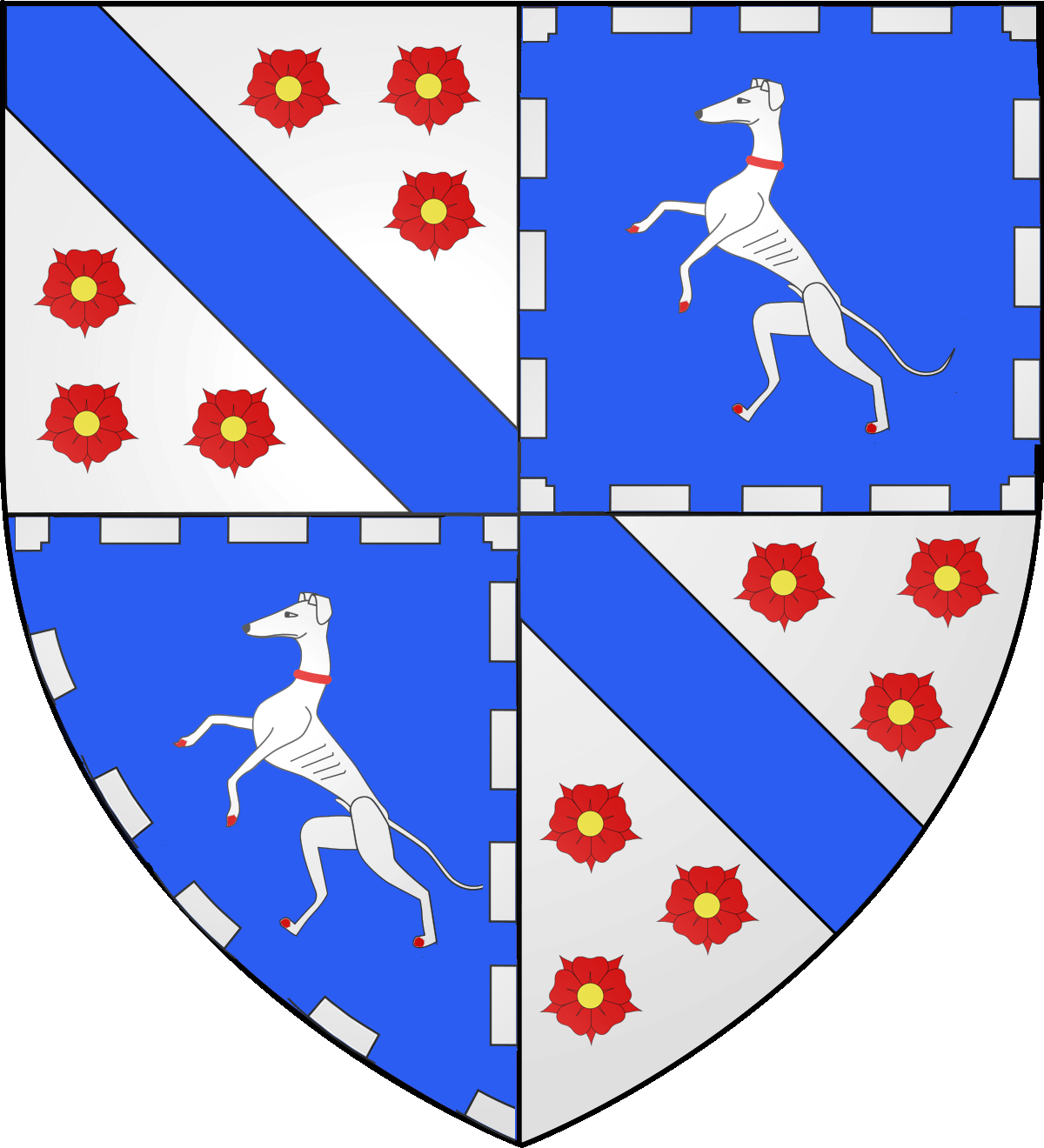

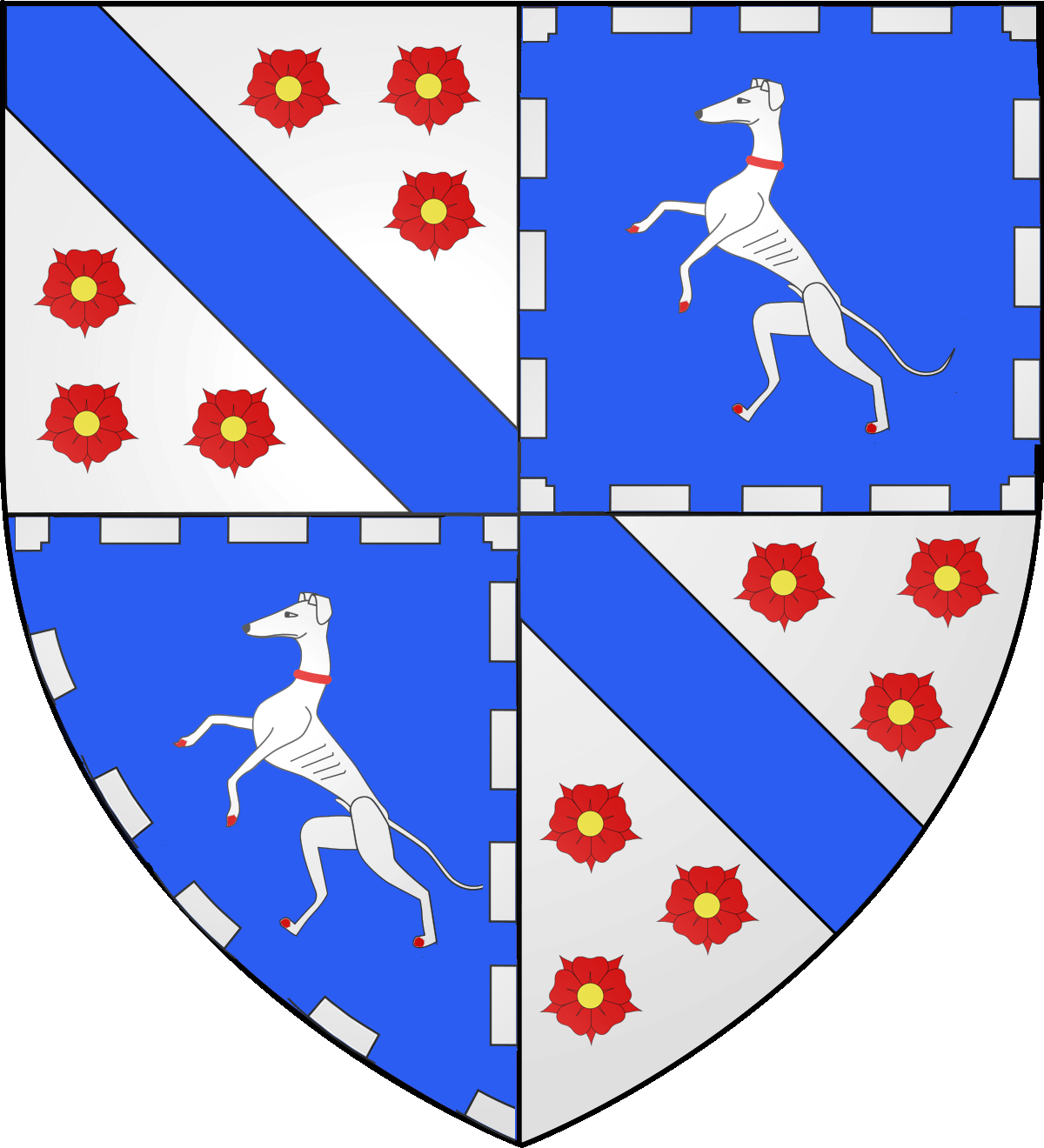

Armoiries des Beaufort-Canillac

Du troisième mariage :

- Raymond, émancipé le 23 août 1379, recevait par le même acte la moitié de la vicomté de Valernes, la seigneurie de

Saint-Rémy en Provence, le Château de Saint-Exupéry les Roches, situé dans le diocèse de Limoges,

les châteaux de Marguerittes et de Cornillon situé dans le diocèse d'Uzès, les mas de Saint-Mabille et de Vérune,

propriétés viticoles sises à Cornillon, ainsi qu'une exploitation agricole à Villeneuve les Avignon.

Il se rallia aux Angevins en 1385 après la mort de Louis 1er.

Il captura en 1391 le routier Guilhin Camisard et le retint prisonnier au château de Valerne où il mourut. Il mourut en 1420, sans enfant, et légua ses biens aux fils de son demi-frère Marquis.

Hors mariage :

- Tristan, le bâtard de Beaufort, vécut obscurément dans l'ombre de son père jusqu'à la fin des années 1370.

Il n'apparaît qu'en septembre 1376 lorsque Grégoire XI quitta Avignon pour rejoindre Rome.

Il fut alors l'un des lieutenants de son neveu Raymond de Turenne, qui commandait en chef les troupes pontificales.

- Claire, mariée vers 1365 avec Guillaume de Morges, seigneur de l'Epine.

Lien de Parenté

Guillaume ROGER

¦

Marquis ROGER de BEAUFORT-CANILHAC

¦

Marquise ROGER de BEAUFORT-CANILHAC

¦

Pierre-Guérin du TOURNEL

¦

Anne du TOURNEL

¦

Anne de ROQUEFEUIL-BLANQUEFORt

¦

Jeanne d'ANTIN

¦

Françoise de BAYLENX-POYANNE

¦

Suzanne de LANES-MONTOLIEU

¦

Arnaude Armande de BEDOREDE

¦

Fiacre de BIAUDOS de CASTEJA

¦

Jeanne-Françoise de BIAUDOS de CASTEJA

¦

Françoise-Mélanie de SALOMON de POULARD de LALANDE

¦

Louis de GOUY d'ARSY

¦

Monique de GOUY d'ARSY

¦

Arsène, comte O'MAHONY

¦

Maurice, comte O'MAHONY