Pierre de GOUX

1408-1471

Baron de Wedergraet (Contrecœur) en Flandre

Chancelier de Flandre et de Bourgogne

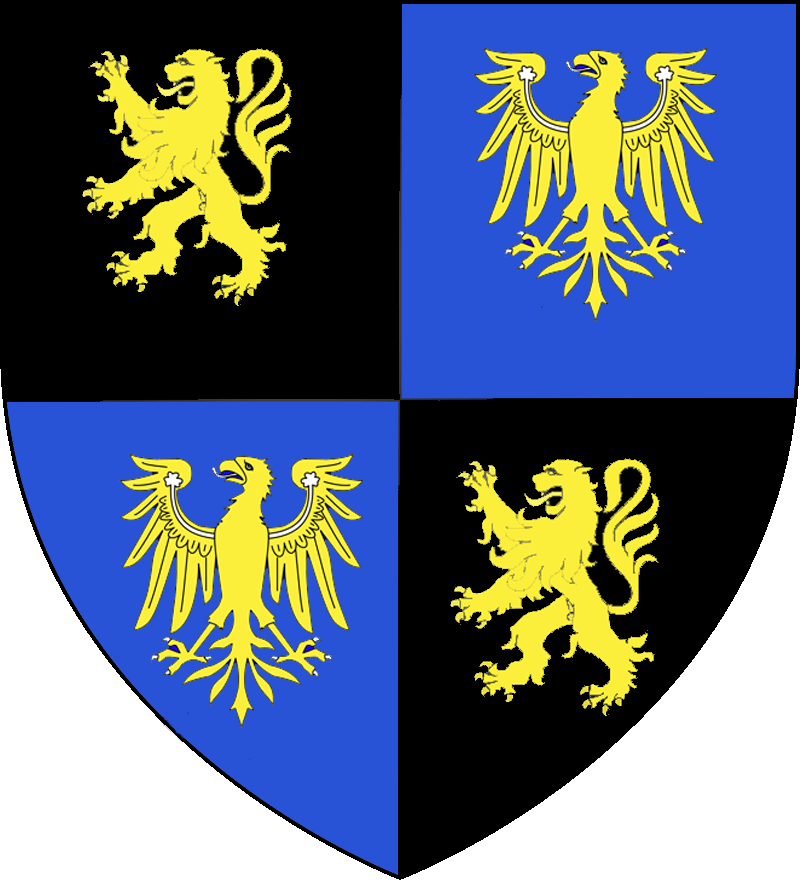

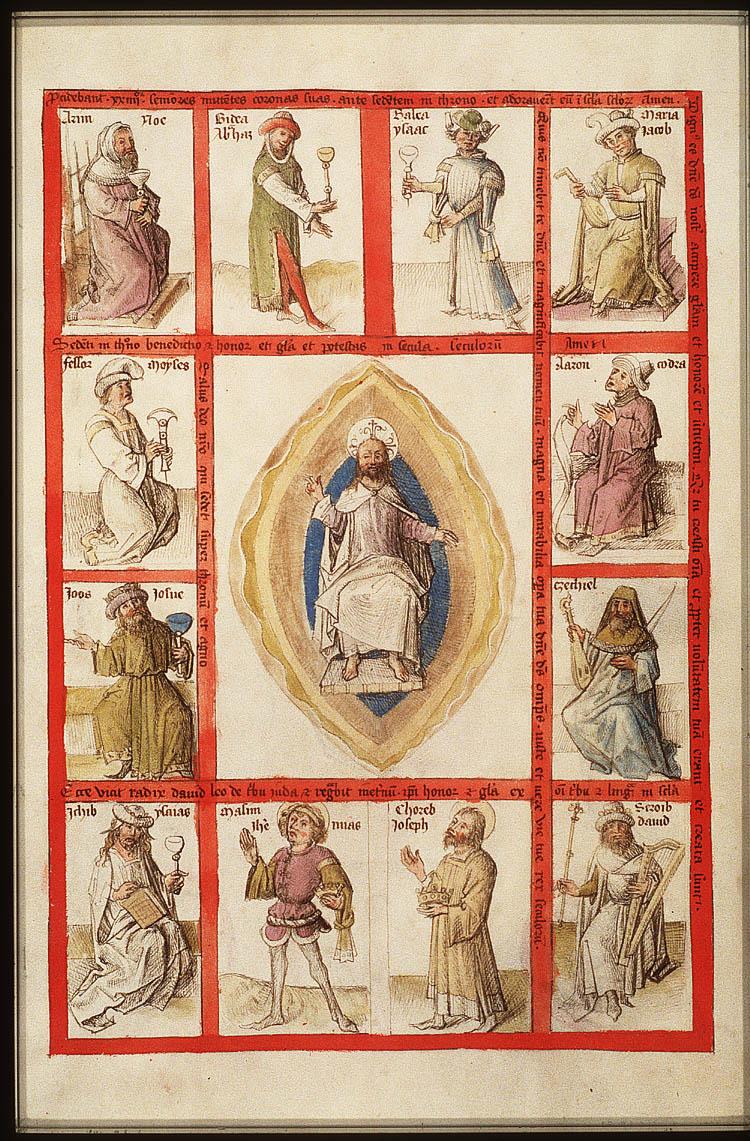

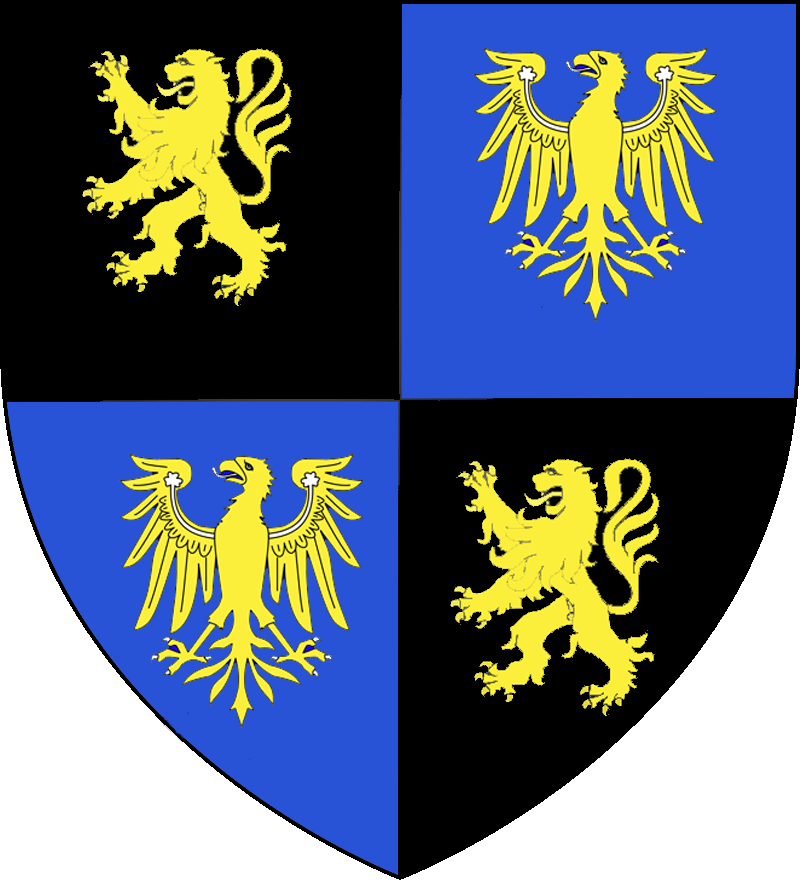

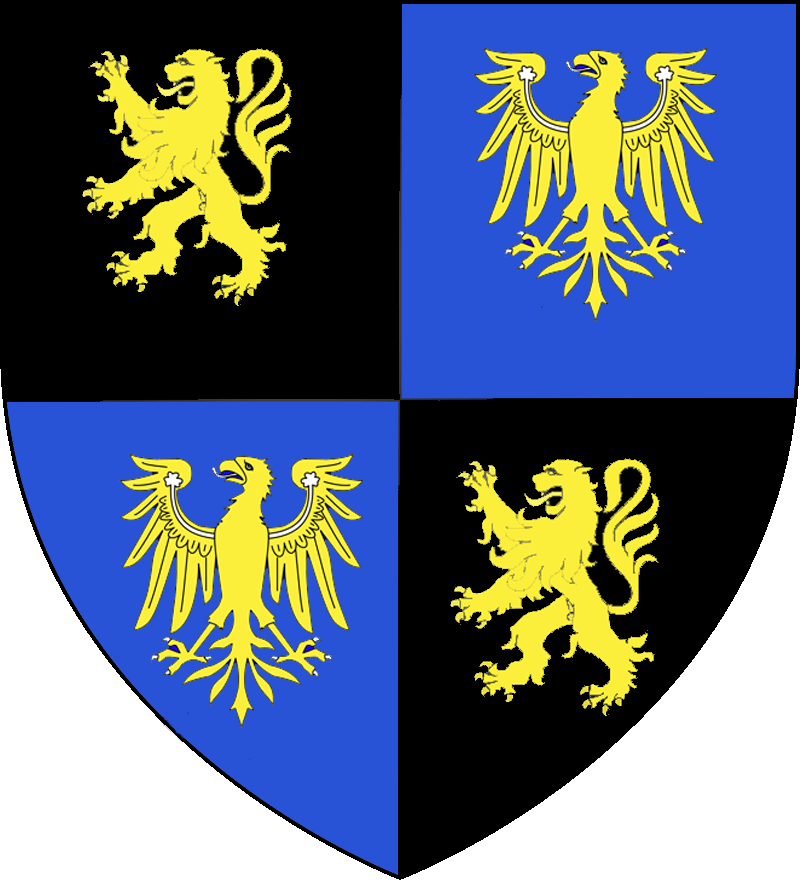

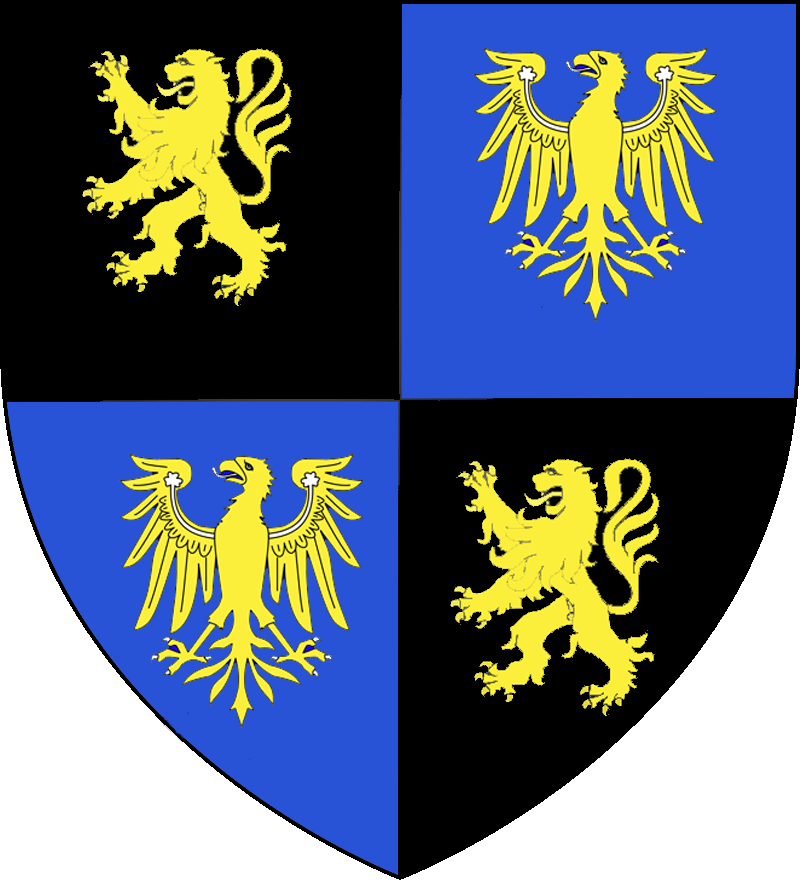

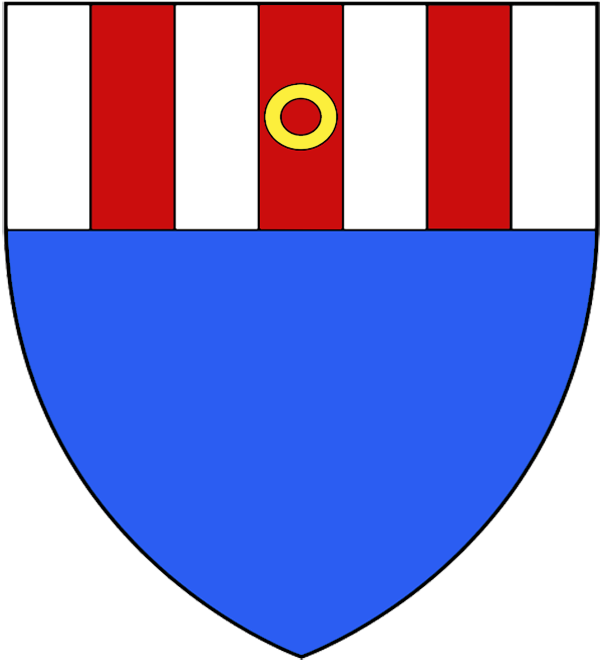

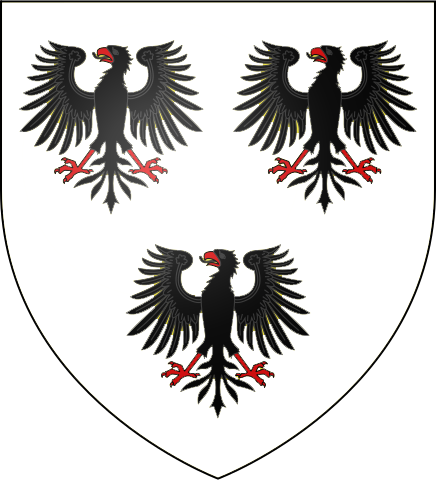

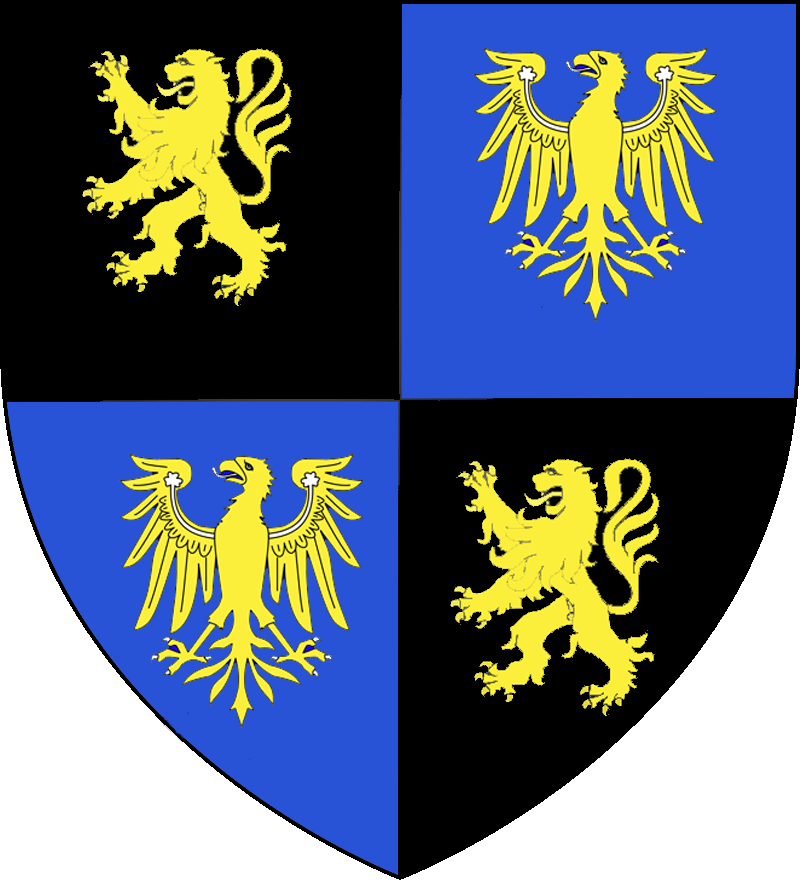

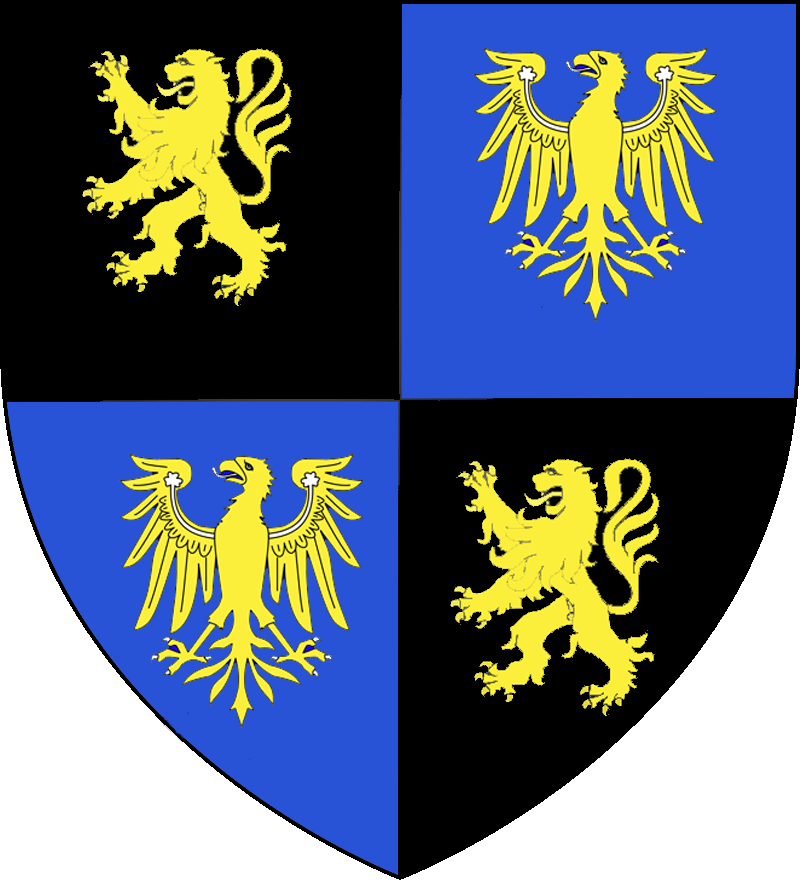

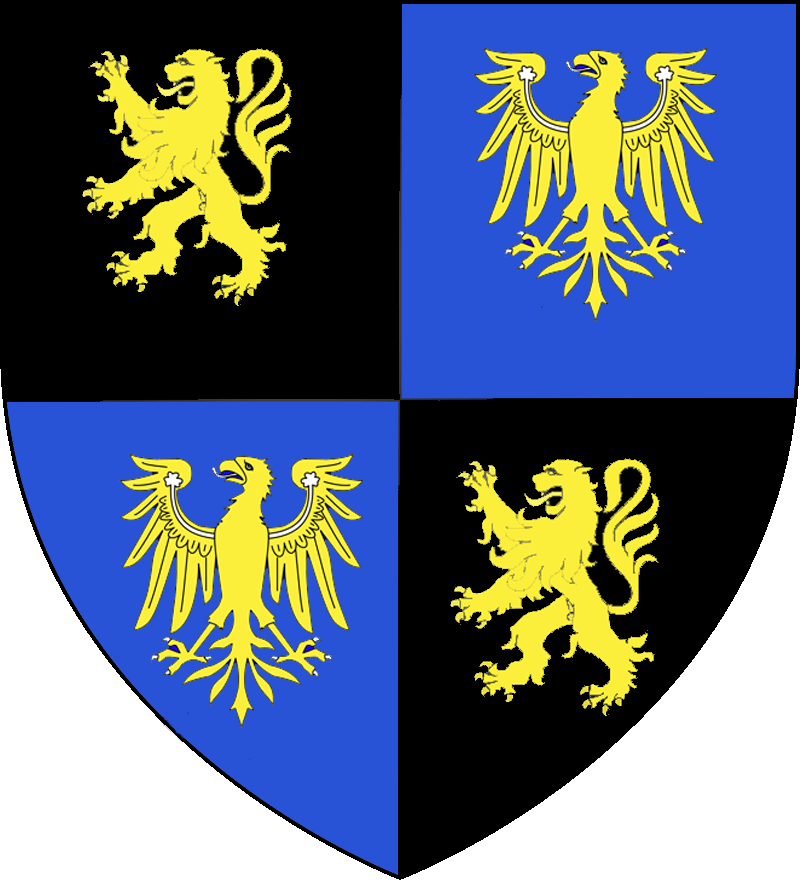

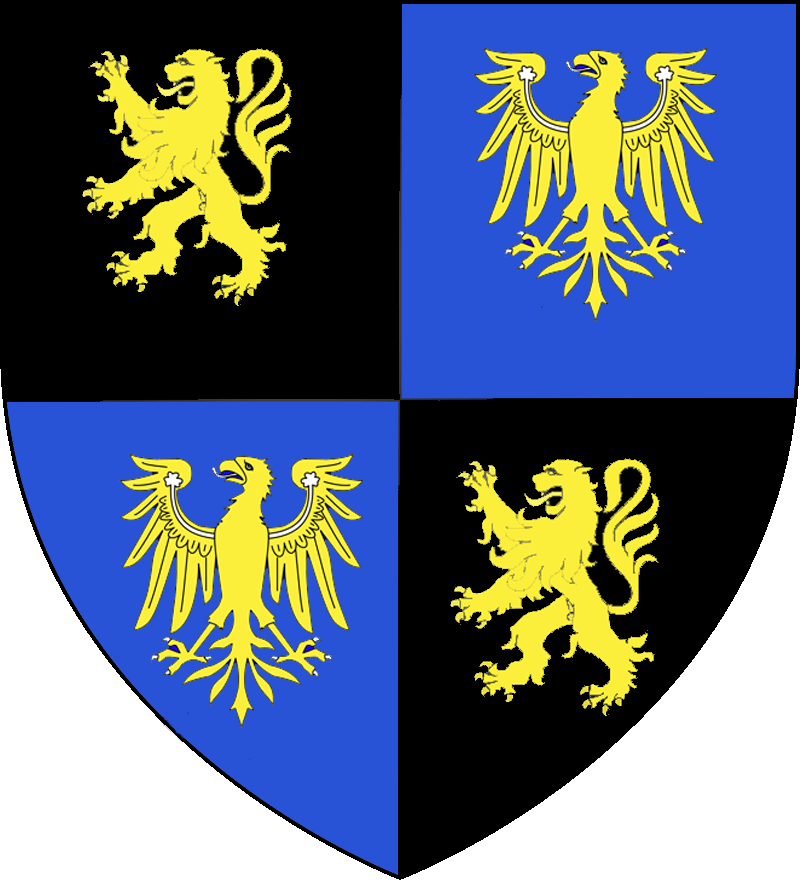

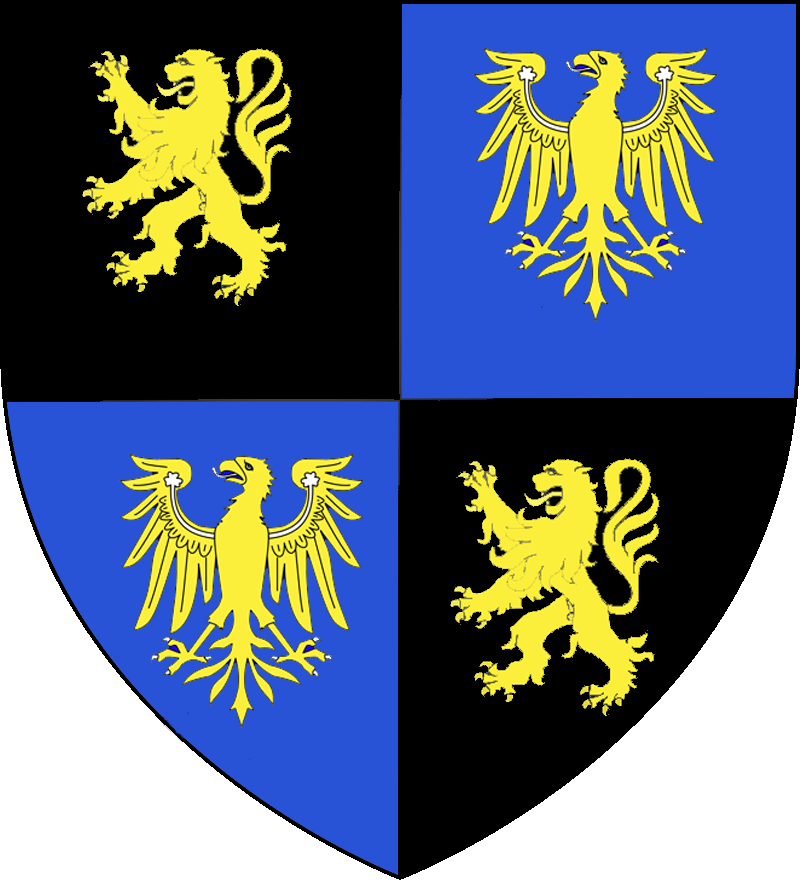

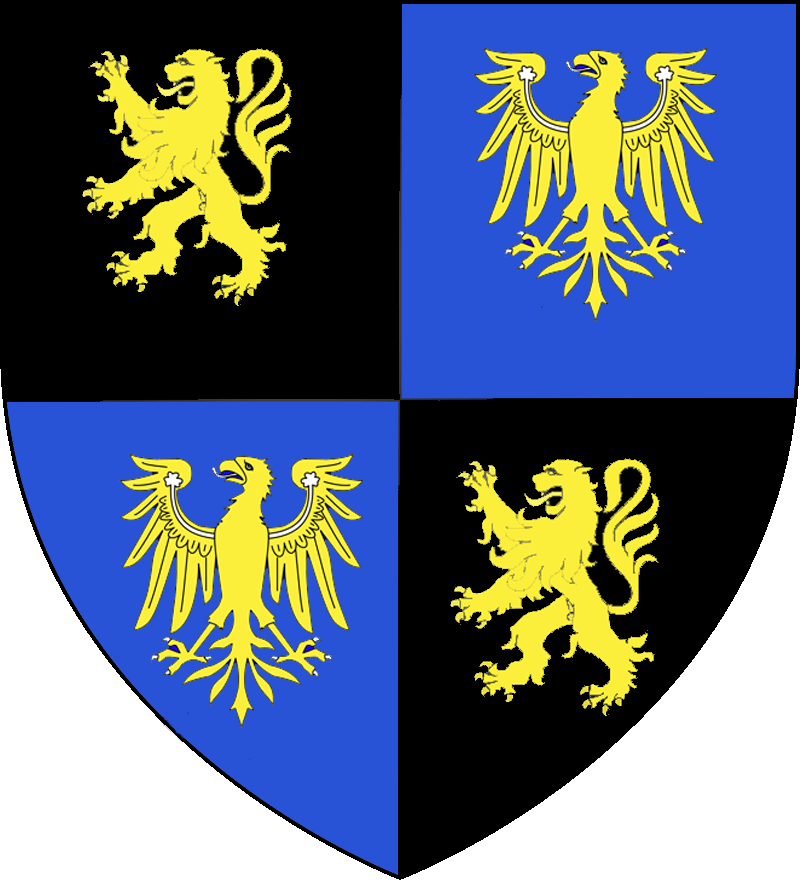

Les grandes armes de la maison de Goux

telles que sur la plaque tombale de Guillaume II de Goux

-voir plus bas-

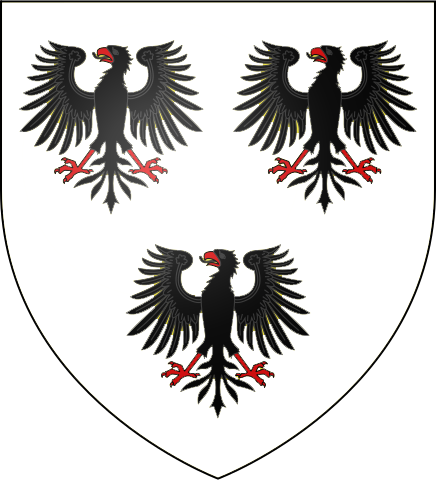

à gauche armoiries de la famille de Goux

et à droite celles de Pierre et de sa descendance, écartelé Goux/Rye, telles que dessinées par Philippe de L'Espinoy 1552-1633(

voir ici)

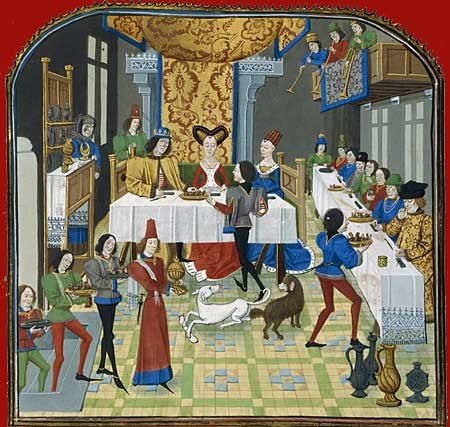

Enluminure représentant Philippe le Bon recevant la Chronique de Girart de Roussillon (1453)

Pierre de Goux serait le personnage situé à droite de Philippe le Bon, entre le chancelier Rolin (en bleu) et l'évèque de Tournai (en rouge)

Voir étude de Jean Joseph Goux dans les Annales de Bourgogne (

ici)

A cette époque la chancellerie, office créé par Philippe le Hardi, était un bureau composé de secrétaires chargés de rédiger et d'expédier

les actes ducaux. Le chancelier de Bourgogne-Flandre était Garde des sceaux comme le mentionnent les lettres

de nomination. Mais il était surtout le conseiller le plus écouté des ducs, doté de pouvoirs très étendus,

faisant d'eux en réalité une sorte de vice-duc. Fonctionnaire le mieux payé, le chancelier recevait une pension

annuelle plus des gages journaliers et de nombreux dons.

A cette époque toujours, les fonctionnaires cumulaient les charges. Selon Charles Commeaux (La vie quotidienne en Bourgogne au temps des ducs valois p.87) Pierre de Goux encore avocat

fiscal, en détiendra 23 au bailliage de Chalon : le service du duc et celui du roi, les bénéfices d'église. Juriste, conseiller ducal,

bailli et avocat de nombreux seigneurs, il tira de grands profits de ces fonctions. On le trouvera notamment :

1431: bailli de Chaussin et de Laperrière pour Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (comptes de Jean de Bouze 1439-1442)

1435: bailli de Seurre pour le sire de Saint-Georges (à la suite de son père)

1437: avocat fiscal au baillage de Chalon (71) pendant 18 ans, payé par l'évèque de Châlon (lettres du28 mars 1438)

1439: conseiller avocat fiscal au parlement de Dole

1441: maître des requêtes de l'hôtel

1447: ambassadeur du duc de Bourgogne auprès du roi de France

1448: conseiller avocat fiscal au nouveau parlement de Beaune

1453: chevalier (bataille de Graves) ; chambellan

1459: ambassadeur

1461: bailli de Dole (39) et vice-chancelier depuis la mort de Nicolas Rolin

1464: bailli et maître des foires de Chalon (71)

1462: chambellan de Charles le Téméraire

1465: membre du Grand Conseil, chancelier de Philippe le Bon puis de Charles le Téméraire en 1467

1465: ambassadeur au concile de Bâle, il fut aussi chargé, le 26 octobre, de négocier un traité d'alliance avec le roi d'Écosse

La vie de Pierre de Goux est un roman ! Il devint chancelier de Bourgogne à la suite de notre

ancêtre

Nicolas Rolin auquel il est apparenté (leurs femmes étaient cousines germaines)

et dont il était l'homme de confiance. Sa clientèle devenu importante, sa réputation s'étant étendue à toute la

Bourgogne, ses affaires furent si florissantes qu'elles provoquaient la jalousie. On voulait sa perte, on l'obligea à se soumettre

à des enquêtes ... il fut même un temps emprisonné (c'est son ami Jacques Bouton, un des chambellans du duc, qui versa une énorme caution

pour qu'il retrouve la liberté). Comme alors tout était consigné dans des procès verbaux, ceux qui retracent les agissements de

Pierre de Goux ont été publiés par John Bartier. Ils constituent un témoignage exceptionnel sur le comportement,

la vie privée, le caractère du futur chancelier (

Chales le Téméraire de Jean-Pierre Soisson).

Le nom de Goux pourrait provenir de la Seigneurie de Goux (près de Vercel dans le bailliage d'Ornans en Franche Comté),

qui serait l'origine lointaine de cette famille. D'après Laboulaye, Pierre appartenait à une famille noble

et ancienne qui serait partie d'Angleterre pour s'établir en Bretagne

lors de l'invasion de sa patrie par les Saxons ; de Bretagne les de Goux seraient allés en Anjou, en Bourgogne, en Flandre, et

en Languedoc. Mais tout comme Moreri il a tort et confond avec les Le Goux.

Cette famille a fourni plusieurs hommes remarquables qui occupèrent de hautes fonctions. Le grand-père de Pierre,

Jean, seigneur de Taumiray, suivit en Flandre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, quand ce prince épousa, en 1369,

Marguerite, fille et unique héritière du comte Louis de Mâle. Lui même épousa Jeannette de Wion, et en eut un fils

nommé Jean comme lui, époux de Béatrix de Rupt. Ce Jean eut deux fils, l'aîné Jean, chef de la branche des de Goux de Berchères,

et Pierre, dont il est question ici, auteur de la branche de Wedergraet, éteinte en 1633.

Ni le lieu, ni la date de sa naissance ne sont connus avec certitude. Selon le chroniqueur Chastellain,

Pierre serait né à Châlon-su-Saône, mais Jean Joseph Goux la situe

plutôt à Saint-Usuge, aux alentours de Louhans (

Annales de Bourgogne, 1997, p. 111-116).

Pierre avait un frère, Etienne, seigneur à Louhans, Fretterans, Terrans, Navilly, licencié es droit, conseiller et

secrétaire de Philippe le Bon en 1449, maître des requêtes de son hôtel en 1462, lieutenant du bailli

d'Autun en 1466, juge du Charolais en 1468, avocat général à la Chambre des comptes de Dijon en

1474, décédé à Chalon en 1475 ne laissant que deux filles.

Après l'obtention à l'université de Dole d'un baccalauréat en droit canonique le faisant "bachelier à décrets" et d'une licence en droit civil,

il se lança dans une brillante carrière juridique dans sa ville natale.

Licencié ès loix et bachelier en decret il fut nommé le 26 mai 1431 par Isabelle du Portugal, duchesse de Bourgogne, son bailli : ses gages, portés à 20 livres

en 1435, étaient prélevés sur les exploits de justice de Chaussin (Jura) et de La

Perrière (Côte d'Or). Il conserva cette place jusqu'en 1444.

Il succéda à son père comme bailli de Seurre, comme nous l'apprenons par le testament que fit le 14 mars 1434

Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges et de Sainte-Croix.

Parmi ses exécuteurs testamentaires, il nomme "Me Pierre Goux, nostre bailly". Il recevait pour "un chaque jour qu'il vaquait en ladite

exécution dudit testament pour ses despens

douze gros vz" (pièces de monnaie d'argent). De plus il recevait dix livres tournois de rente "qui luy seront assignez bien et suffisamment par nostre dit fils et

héritier ou les autres exécuteurs de cedit testament, comme dessus à rachapt icelles dix

livres de cent francs, monnoye dessus dicte, par nostredit fils et héritier et ses successeurs,

dudit Maistre de Goux et ses successeurs".

Au cours de l'année 1435, le même sire de Saint-Georges s'adressa au

parlement de Beaune, réclamant "certaines lettres" qu'il prétendait avoir été "à lui robées par

maistre Pierre de Goux, touchans les successions des bastards que prenoit ledit seigneur de

Saint George". Goux eut réponse facile : ces lettres sont peut-être en son hôtel de Louhans,

mais il ne peut y avoir accès étant donné que ses biens à Louhans ont été mis sous scellés par

le Duc...

La même année il devint procureur-fiscal à Chalon. Il possédait alors son hôtel à Louhans

dont il fit obtenir la cure à son frère Jean.

Outre des compétences juridiques et fiscales, il faisait déjà preuce d'un don certain pour la diplomatie.

Le 18 septembre 1437, le pape Eugène IV, arguant de la nécessité de tenir un concile d'union avec les orthodoxes, transféra le concile de Bâle à Ferrare.

Pierre de Goux y fut envoyé comme ambassadeur pour la Bourgogne. Il fut fait, cette même année, conseiller du duc et

son avocat au bailliage de Chalon en la place de

Jacques de Beaumont. Ses lettres de provision furent expédiées à Dijon le 28 mars.

En 1439, il fut nommé Maître de requêtes au parlement de Dole et en 1448 à celui de Beaune.

Des lettres patentes données à Bruxelles le 7 juin 1441 lui confèrent l'office de conseiller et maître des requêtes de l'hôtel.

En 1442 il ajouta à sa charge à Chalon, celle de trésorier.

Guigone de Salins, femme de Nicolas Rolin, était cousine germaine de Mathilde de Rye, femme de Pierre de Goux.

Cette parenté explique pourquoi, protégé du chancelier, Pierre de Goux se vit investir de missions diplomatiques en 1447-1449 dans le cadre des

difficiles négociations franco-bourguignonnes ayant pour objet l'application du traité d'Arras.

Ainsi, au mois de mai 1447, étant maître des requêtes, il fut un des envoyés à la cour de France, avec mission de porter

à la connaissance du roi et de son conseil l'exposé des griefs dont le nombre allait chaque jour croissant.

Avec Jean d'Auby, Jean le Sot et Jean de Molesmes il fut constamment associé

afin d'assurer la

gestion du dossier des limites territoriales de 1447 à 1450. Le chancelier Rolin les envoya notemment à Louviers aux conférences qui se tinrent avec le roi d'Angleterre

puis à Tours auprès du roi.

En 1448, en février, il y eut un nouveau parlement à Beaune et dans l'auditoire se trouvait Pierre de Goux avec

les trois autres avocats fiscaux. Il fut un des trois ambassadeurs envoyés par le Philippe le Bon aux conférences tenues à Paris (septembre)

puis à Louviers (novembre) entre les cours d'Angleterre, de France, de Bretagne et de Bourgogne en vue de "bonne paix, amour,

inséparable union et concorde".

Les concesssions faites à la conférence de Paris n'ayant point donné satisfaction au duc, il envoya dans le courant de 1449 trois ambassades au roi chargées de transmettre de nouvelles plaintes : Pierre de Goux et

Antoine Hamon 9 avril-31 mai, Pierre de Goux 2-12 juin et Jean De Molesmes 21 sept-30 nov.

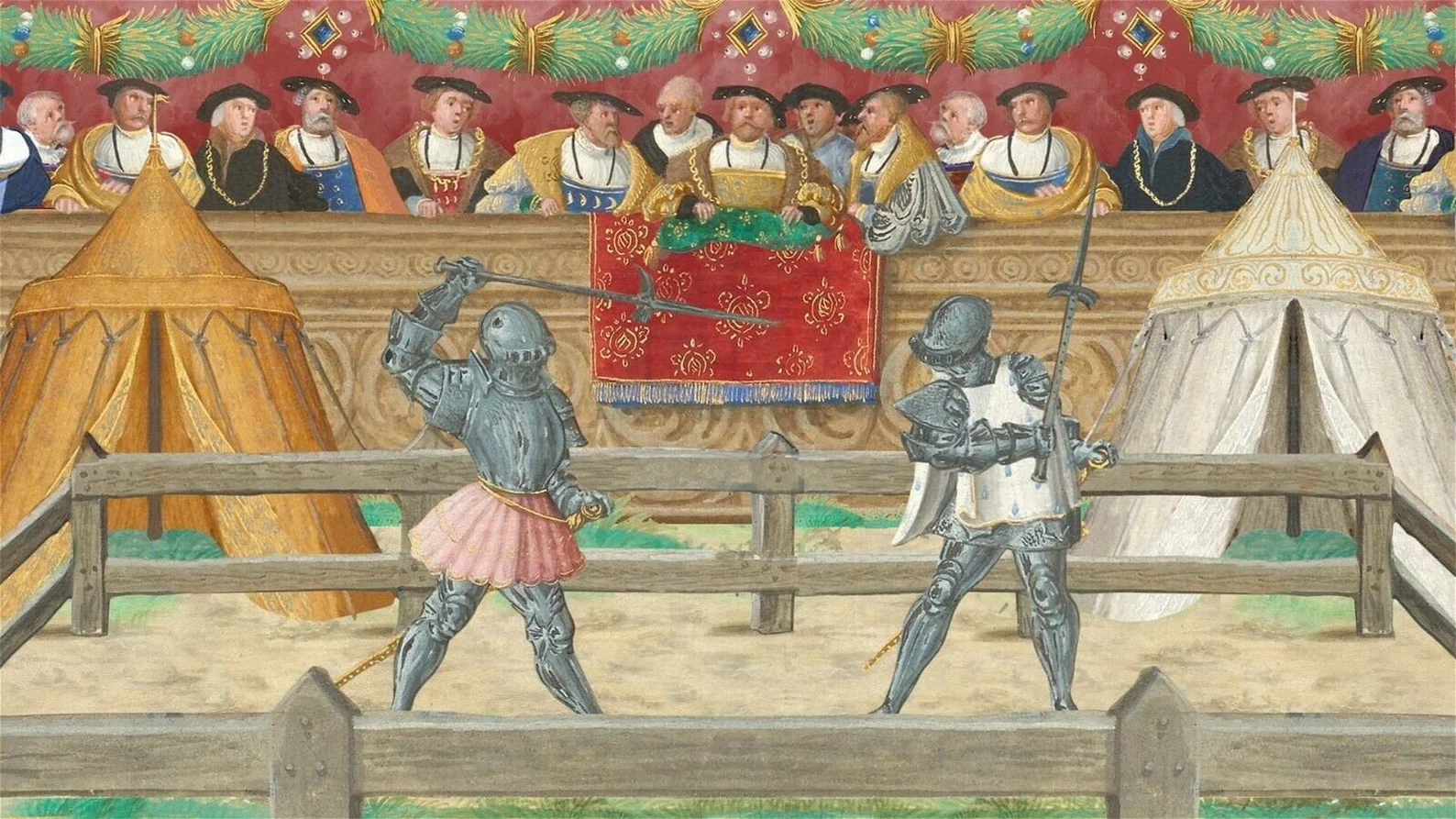

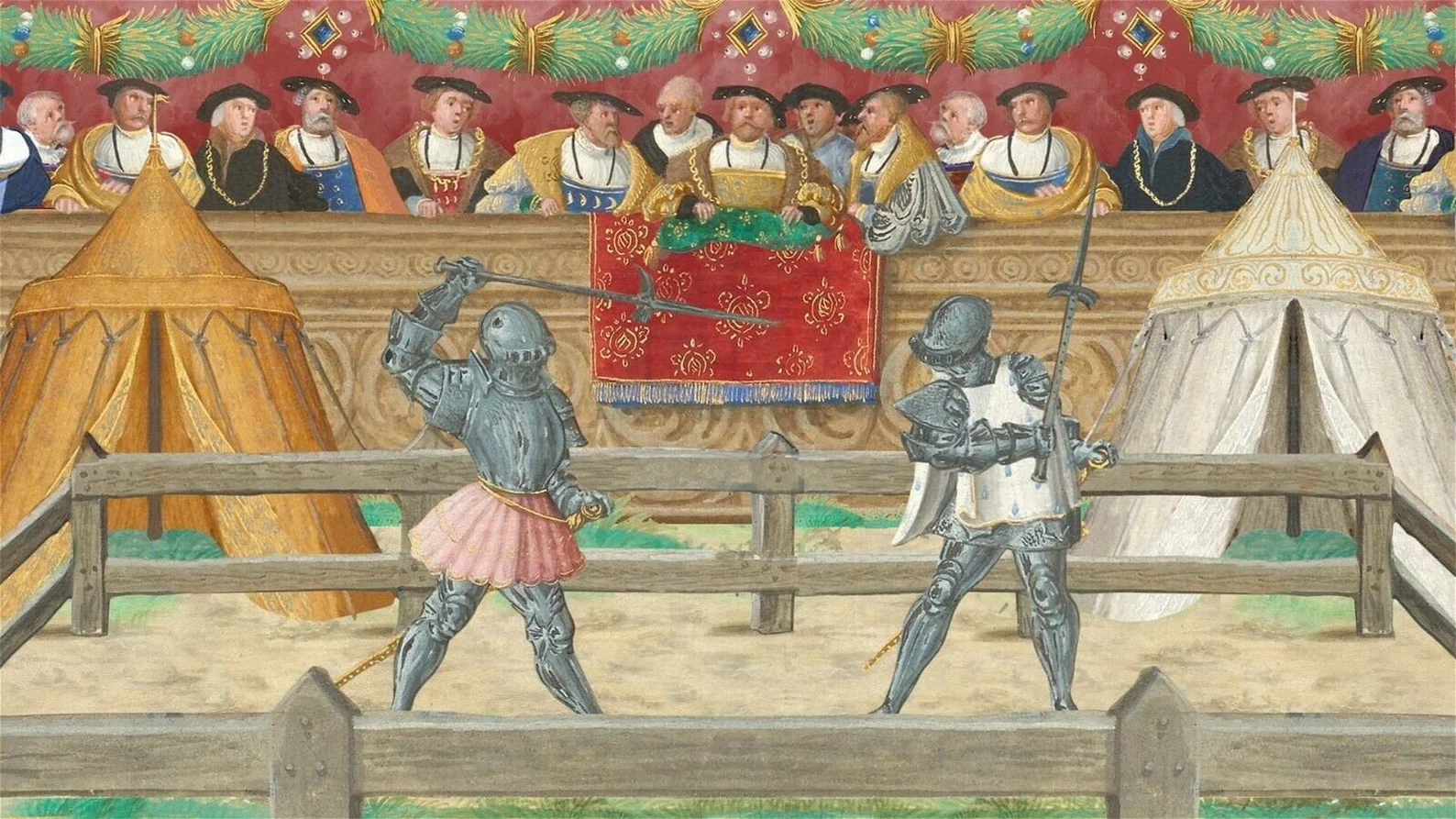

Cette même année 1449, Jacques de Lalaing, grand seigneur de Flandre, obtint du duc de Bourgogne la permission de tenir un "pas d'armes" à Châlon, sur l'île Saint-Laurent.

Le

Pas de Fontaine aux Pleurs dura un an, commençant le samedi 13 septembre. Le roi-d'armes de la Toison-d'Or remplit les fonctions de juge-d'armes à la place

du duc de Bourgogne. Il était accompagné de Pierre de Goux, conseiller du duc, de Guillaume de Sercy, bailli de Châlon, et d'un grand nombre de seigneurs

richement vêtus. On peut lire le descriptif de la fête

ici.

Pas d'armes de la Fontaine aux Fleurs où on s'affrontait à la hache, à l'épée ou à la lance (à cheval)

Un combat de Jacques de Lalaing

Chronique de Jacques de Lalaing par G. Chastelain

Le 25 octobre 1451, maître Pierre de Goux était un des témoins présents pour la signature de l'acte par lequel Philippe le Bon

se fit reconnaitre seigneur-bagier du duché de Luxembourg et du comté de Chiny par les députés

des Trois Etats de ces pays.

En 1452, quand le duc Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui possèdait également le titre de comte

de Flandre. fut obligé

de renoncer momentanément à réduire la ville de Gand, qui s'était révoltée en 1449, et licencia son armée se contentant de laisser sur place des garnisons

dans les principales places, les Gantois écrivirent au roi de France et lui envoyèrent des députés pour placer leurs droits sous la protection de sa suzeraineté ;

le duc, afin d'empêcher les effets de cette entrevue, dépêcha de son côté des ambassadeurs : ce furent Pierre de Goux et

Guillaume de Vaudrey. Ils étaient chargés d'une lettre, datée du 29 juillet, dans laquelle le duc priait le roi d'écouter ses ambassadeurs avant

de rien accorder à ses adversaires. Toutes les négociations relatives à cette affaire s'étant terminées à l'avantage du duc, il

est permis de croire que ce résultat est dû, du moins en partie, à Pierre de Goux. La voie militaire apparaissant la seule

issue possible, faisant appel à la noblesse de Picardie, d'Artois et de Hainaut, le duc leva début juin 1453 une armée d'environ

30 000 hommes qui envahit la Flandre le 18 juin. Afin d'éviter une attaque directe de Gand et

pour empêcher l'approvisionnement de la ville par la Lys, l'Escaut et la Dendre, Philippe le Bon commença par

attaquer trois châteaux comtaux : Schendelbeke, Poucques et Gavre. Les deux premiers furent vite pris.

Le siège du château de Gavre (Gavere en néerlandais), non loin de Gand, débuta le 18 juillet.

Pierre de Goux, qui était à cette fameuse bataille fut fait chevalier le matin même de l'action. A la suite de la défaite

des Gantois, ce fut lui, qui sur l'ordre et au nom du duc, écrivit aux vaincus pour leur conseiller de se soumettre ;

ces lettres, dit Olivier de La Marche, le célèbre chroniqueur de la cour de Bourgogne, étaient "moultes bien causées et devisées". Il fut ensuite un des signataires de la paix

qui suivit. C'est à cette époque qu'il renonça à sa charge d'avocat fiscal et la transmit à son frère Etienne.

Dans les Manuscrits des Archives municipales et communautaires de Reims (collection Tarbé, carton V, n° 109) se trouvent les

lettres de Frère Martial Auribelli, supérieur général de l'ordre des Frères Prêcheurs, accordant à Pierre de Goux, chevalier, conseiller

et chambellan du duc de Bourgogne, à son épouse et à ses enfants, la participation aux messes, prières et bonnes œuvres qui se feront dans le susdit

ordre. Ceci nous indique que Pierre était déjà chambellan du duc à cette date.

La reddition des bourgeois de Gand à Philippe le Bon à l'issue de la bataille.

Miniature du Maître des Privilèges de Gand et de Flandre, ÖNB, Ms.2583, f.349v.

On peut lire dans un registre aux privilèges, titres et enseignements de la ville de Lille que le 20 novembre 1453

fut jugé en la Salle de Lille, par Monseigneur Pierre de Goux, chevalier, conseiller de Monseigneur le duc de

Bourgogne, lequel jugeait au nom du duc Louis Asseignier, homme très riche "qui fut jugé de par M.S. le Duc, et proféré par la bouche du dit Goux,

à être mis au dernier supplice et son corps converti en cendres, pourtant qu'il était Sodomite, etc."

Entre 1450 et 1453 Antoine de Lonhy, célèbre peintre et enlumineur, fit le livre d'heures (équivalent pour les laïcs du bréviaire des clercs) de Pierre de Goux, richement enluminé

par lui et par le Maître des Privilèges de Gand et de Flandre (maître anonyme enlumineur actif en Flandre de 1440 à 1460). Ce livre fut par la suite découpé en plusieurs parties

et trois miniatures, incluant celle de Saint Claude de Besançon furent vendues chez Sotheby (Londres) le 13 Juin 1983 puis chez Schuler (Zurich) le 18 juin 2021.

Saint Claude est maintenant dans une collection privée en Suisse.

Célèbre enluminure de Saint Claude de Besançon par Antoine de Lonhy

extraite du livre d'heures de Pierre de Goux fait entre 1450 et 1453

Dans le compte de Jean de Visen de 1454, Pierre de Goux est cité parmi les conseillers au Grand Conseil du duc.

Depuis longtemps, Philippe s'intéressait de près à la défense de la Chrétienté, et envoyait régulièrement argent,

galées et chevaliers au secours des chrétiens du Levant. À la suite de la chute de Constantinople,

son désir de prendre part à une croisade passa au premier plan de ses préoccupations.

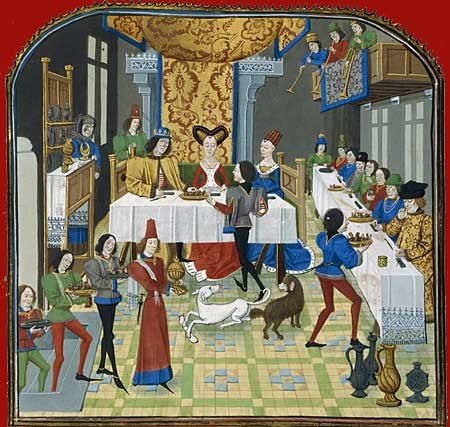

Le 17 février 1454 eut lieu à Lille le Banquet du Faisan, fête fastueuse que le duc voulut retentissante,

au cours de laquelle il prononça son vœu fameux, à savoir que, si le roi de France décidait de prendre la croix,

ou d'envoyer une armée commandée par un prince du royaume contre les Turcs, alors lui, Philippe, s'engageait

à partir aussi. En avril de la même année, Philippe quitta son duché pour assister à la Diète impériale de Ratisbonne,

où le Reichstag devait élaborer un plan de croisade.

Avant de quitter Lille, il nomma son fils Charles gouverneur et lieutenant général des pays de par-deçà

(les Pays-Bas), lui donnant pour conseillers le chancelier Rolin, Pierre de Goux et Antoine de Croy.

La croisade fut reportée, à la suite de la mort du pape Nicolas V. Durant le pontificat de Calixte III,

de nombreux problèmes politiques internes empêchèrent Philippe d'accomplir son vœu...

Dans la chronique de Chastelain, on peut lire que le duc se proposait d'emmener avec lui en croisade

"le seigneur de Goux pour excellence de conseil, lequel hautement avait tout recommandé, car était très sage chevalier

et grand clerc, homme de grant entremise et de subtil regard, et de qui on se pouvait aider et servir plus que d'homme

de sa vocation."

M. de Barante dans son Histoire des ducs de Bourgogne précise que les gens qui gouvernaient la finance

n'approuvaient pas le projet. Principalement

maître Pierre Blandelin, maître-d'hôtel

et trésorier de la Toison-d'Or et Pierre de Goux qui s'entendait si bien avec lui, disaient "mais pas trop haut, car sur ce sujet

il fallait ménager la volonté du duc" que les dépenses estimées à cent mille écus pour une année n'étaient pas suffisantes.

"Mais un tel argument n'avait pas beaucoup de cours devant un si noble chevalier que le duc Philippe."

Le banquet du faisan (anonyme) au cours duquel Charles fit le vœu d'aller délivrer Constantinople prise par les Turcs.

Cet engagement chrétien pour la croisade ne fut jamais tenu

L'influence grandissante des Croÿ entraina la disgrâce de Nicolas Rolin en 1457.

Il demeurait néanmoins avec le titre de chancelier, et deux ans après sa disgrâce, le duc lui écrivait et faisait encore appel à son savoir pour rédiger

des mémoires et des instructions que, seul dans son conseil, il était capable de lui fournir avec cette expérience et cette autorité.

C'est Guillaume Filastre, évèque de Tournai, qui fut choisi pour être chef du "conseil nouveau qui suppléait le lieu du chancelier et le tout".

Habile homme de cour, Pierre de Goux parvint à ne pas être entrainé dans la disgrâce de son protecteur.

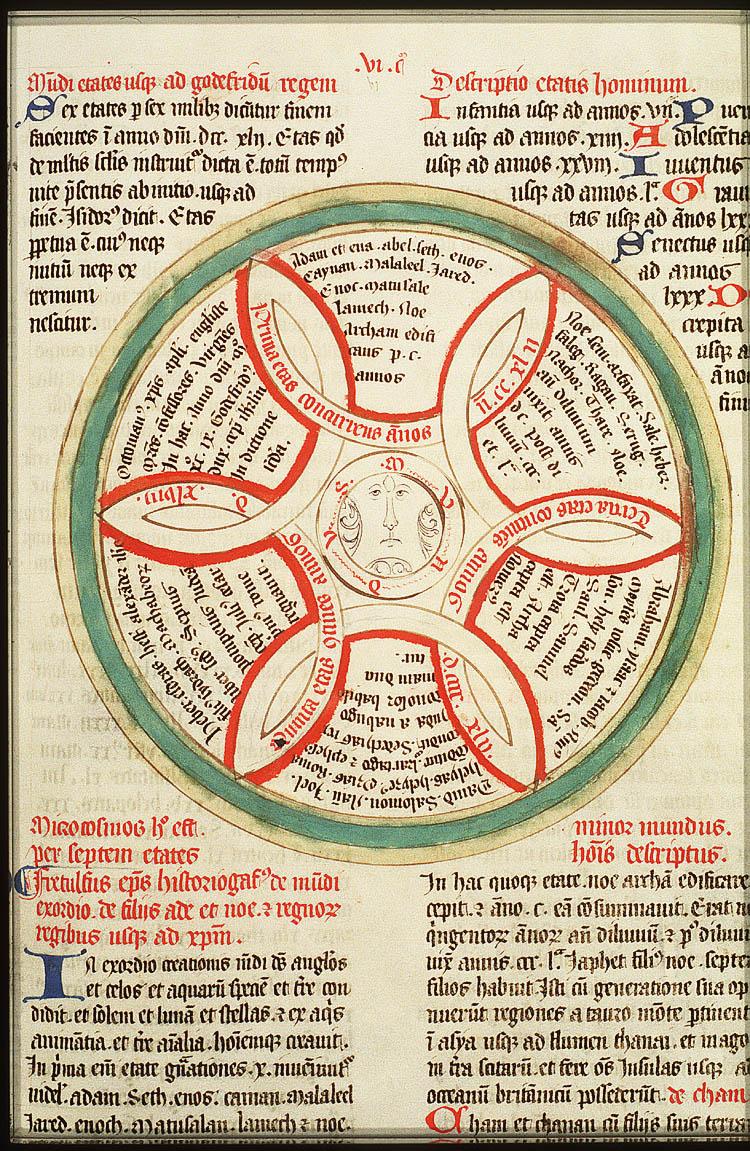

A la bibliothèque royale de La Haye se trouve une copie commandée en 1460 par "Pierre, seigneur de

Goux et de Wedregraete" du Liber Floridus ouvrage médiéval manuscrit et

enluminé, composé en 1120 par un chanoine de Saint-Omer nommé Lambert.

C'est une compilation tout à fait désordonnée, dans laquelle

il a fait entrer des morceaux de

genres très divers, que le hasard de ses lectures lui faisait remarquer et dont il

trouvait à propos de conserver le texte.

La copie est un ms. latin grand in-folio sur parchemin, richement illustré de dessins coloriés.

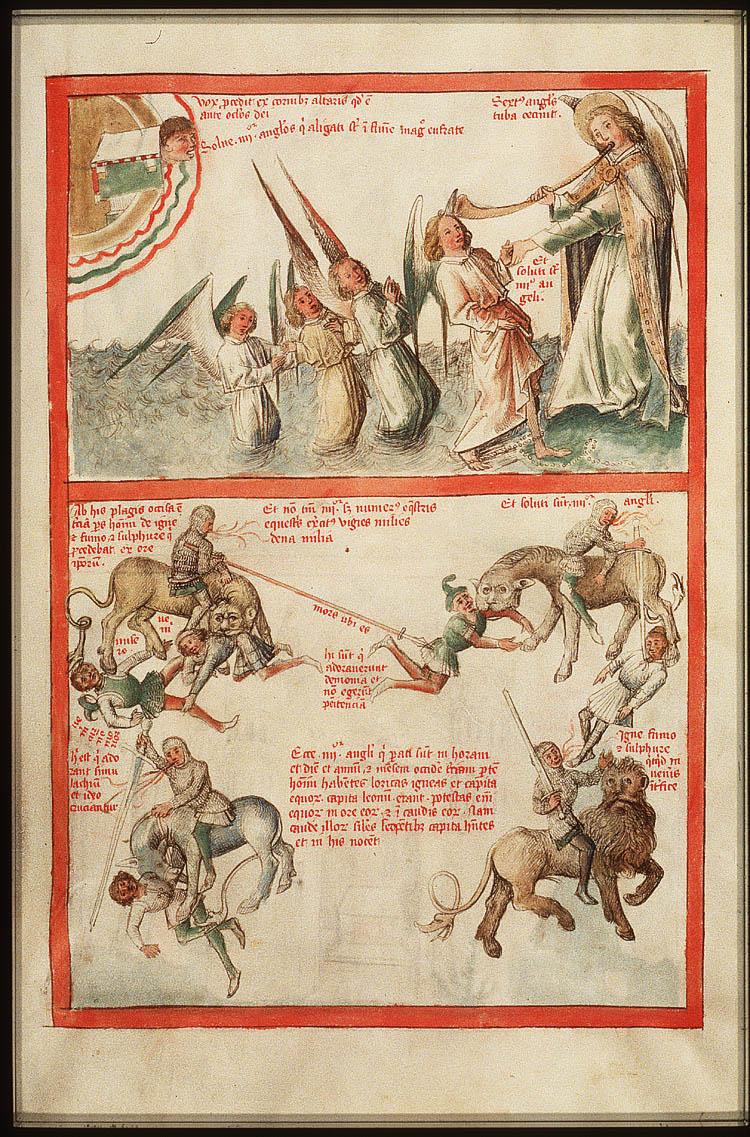

Copie du Liber Floridus effectuée en 1460 pour Pierre de Goux

quelques illustrations du parchemin, copies méticuleuses du modèle

En 1461, Pierre de Goux devint bailli de Dole (wikipedia lui donne cette charge de 1436 à 1446 ?). Le 14 mars il partit avec Antoine de Rochebaron, représenter la Bourgogne à la conférence de Sancerre avec

les commissaires du roi, tandis que Jean de Croÿ et Simon de Lalain se rendaient à Melun.

En 1462 Charles effectua deux séjours en Hollande pour des raisons politiques : en mars et en septembre, son père

l'envoya demander des subsides aux Etats. Pierre de Goux et Guillaume de Bische l'assistèrent dans cette mission.

Nicolas Rolin était mort le 18 janvier et Pierre de Goux dirigea pendant trois ans la chancellerie en tant que chef des conseils du duc.

C'est par des lettres patentes du 26 octobre 1465

que Philippe le Bon lui donna enfin l'office de chancelier.

Ainsi revêtu d'une des plus hautes dignités de la cour, il apporta dans l'acquittement de ses fonctions la prudence,

l'habileté, en même temps que la fermeté dont il avait déjà donné des preuves en mainte occasions.

Ses

honoraires montaient, du chef de sa nouvelle charge, à 1 100 florins par an, avec un supplément de 4 florins 3 sous pour chaque

journée employée exclusivement aux affaires du prince. Mais ce n'étaient certes pas là les seuls avantages dont

jouit Pierre de Goux ; les princes, de tous temps, firent don à leurs favoris de seigneuries bien rentées ; ainsi

obtint-il, entre autres, le 20 novembre 1465, la terre de Wedergrate avec ses annexes (Appelterre-Eichem , Neigem ,

Denderwindeke), Meerbeck, Pollare et le

franc-alleu (terre dont le possesseur ne relève d'aucun seigneur) de Neygene, etc., que le bon duc avait

repris à Antoine, bâtard de Bourgogne. C'était un don considérable.

Antoine de Rubempré, dit le bâtard de Rubempré, demi-frère du gouverneur, capitaine général et grand bailli du Hainaut et de

Valenciennes, était passé dans le camp du roi Louis XI et

était soupçonné d'une tentative d'enlèvement du duc ordonnée par le roi en 1464.

A la suite de ce qu'on appela l'attentat du bâtard de Rubempré, Louis XI envoya au duc une ambassade à la tête

de laquelle était le chancelier de France, Morvilliers,

dont les paroles aigres et hautaines mécontentèrent si vivement Charles (le Téméraire) alors comte de Charolais.

Ce fut Pierre de Goux

qui prononça ces mots qui rabaissèrent de beaucoup la morgue et les prétentions des envoyés de la couronne :

" Monseigneur qui est ici ne tient du roi que le duché de Bourgogne, les comtés de Flandre et d'Artois, mais il possède, hors du royaume, les duchés de Brabant, de Luxembourg,

de Lothier, les comtés de Bourgogne, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur et maintes autres seigneuries qu'il ne tient que de Dieu, et pourtant n'est pas roi, mais aussi puissant."

Quand, cette même année 1464, éclata le violent différend entre le duc et le comte de Charolais, son fils,

ce fut Pierre de Goux, avec l'abbé de Citeaux, l'évêque de Tournai

et Simon de Lalaing, qui se chargèrent de l'appaisement ; ils allèrent trouver le comte de Charolais et

réussirent à amener un rapprochement.

Guillaume de Sercy, bailli de Châlon, mourut en 1464 et fut remplacé en cette charge par

Pierre de Goux, qui signait en cette qualité en mars une sentence en faveur Jehan des Vernois.

Devenu Bailli de Dôle et bailli de Châlon, il continua à être chargé de missions diplomatiques importantes.

L'année suivante (1465),

le duc convoqua à Bruxelles les Etats généraux de Flandre, d'Artois, du Hénaut, du comté de Namur et de Malines et,

les ayant réunis le 27 avril dans la grande salle du palais, il leur demanda, "par l'organe de Pierre de Goux, sire de Wedergraete" de reconnaître son fils

pour son successeur et de lui prêter serment d'obéissance et de fidélité.

Au mois de mai le comte de Charolais envoya Pierre de Goux et Philippe Pot négocier en son nom

une alliance avec les ambassadeurs du roi d'Ecosse, preuve de la grande confiance qu'il avait en eux.

Le 2 juillet, un mandement de Pierre de Goux, bailli et maître des foires de Chalon, enjoignit à tous

les officiers de justice de faire publier et exécuter des lettres patentes de Philippe le Bon par

lesquelles, afin de rendre aux foires de Chalon leur importance, diminuée par les guerres et dissenssions,

les marchands qui les fréquenteront sont déclarés, ainsi que leurs marchandises,

exempts de toute imposition.

Philippe le Bon mourut le 15 juin 1467. Lors des obsèques, son chancelier était dans le convoi précédent directement le cercueil.

Charles, comte de Charolais, succeda à son père et commença aussitôt la tournée des bonnes villes des Pays-Bas bourguignons

pour y faire sa "Joyeuse entrée".

Se considérant comme un souverain de plein droit, son règne fut marqué par un affrontement constant avec son

cousin Louis XI, qui revendiquait la suzeraineté sur une partie de ses terres, censée relever du royaume de France.

Charles continua Pierre de Goux dans ses charges de conseiller, chambellan et chancelier. Il le nomma même, dès le mois d'aôut,

chancelier (suppléant) de la Toison d'Or pour remplacer Guillaume Filastre, évèque de Tournai, s'il ne pouvait se rendre au chapitre

de l'ordre.

Il était précisé dans la nomination que Pierre pouvait faire fonction de chancelier de l'ordre selon le bon vouloir du souverain et

pas seulement lors des absences du chancelier, ce qui pouvait inquiéter Guillaume Filastre pour lequel le duc n'avait guère de sympathie.

Dans un compte de Jean Druet, finissant le 30 septembre 1467, il est dit que le duc donna 1 200 francs à

monseigneur de Goux, son chancelier,

pour avancement des mariages de Jean de Goux, son fils et de damoiselle Jeanne de Goux, sa fille, qu'il faisait

pour lors. Jean se maria le 20 septembre 1466 et Jeanne à une date que nous ignorons.

Le 24 mars 1468, Charles le Téméraire fit sa "Joyeuse Entrée" à Mons. Lors de la cérémonie, le clerc de la ville,

Willaume Mahieu, se

vit interrompu par le chancelier de Goux pendant qu'il interpellait le duc selon la tradition. Offusqué, il rappella

qu'il faisait son devoir, ce à quoi

Charles répondit qu'il garantissait le respect de l'acte et passa directement aux autres étapes de la

cérémonie.

Le 3 juillet le duc de Bourgogne épousa en troisièmes noces à Bruges Marguerite d'York. A l'arrivée de

la sœur du roi d'Angleterre dans la ville, c'est

Pierre de Goux qui fut chargé d'accompagner les ambassadeurs qu'elle avait amenés.

Trois mois plus tard, voulant éviter la reprise de la guerre de la Ligue du Bien Public, le roi Louis XI

tint à négocier directement avec Charles. Muni d'un sauf-conduit rédigé par le duc, le roi arriva à Péronne le 9

octobre. Le 12 Louis et Charles étaient proches d'un accord lorsque le duc apprit qu'une révolte venait d'éclater

à Liège

encouragée par les gens du roi de France. Pris de colère le duc fit fermer les portes du château et de la ville.

Le roi se trouvait ainsi en quasi

captivité.

C'est là que Pierre de Goux lui rendit un service immense ; mais,

plus honnête homme que Commynes, il ne trahit pas plus tard son maître, pour profiter de la situation que la

reconnaissance du roi aurait pu faire.

Le chancelier de Goux, aidé des conseillers les plus influents de Charles, donna

à celui-ci des avis qui le firent réfléchir ; Pierre de Goux lui rappela que le roi étant venu à Péronne muni

d'un sauf-conduit,

les mesures dont il voulait, lui duc, faire usage couvriraient à jamais de déshonneur la maison de Bourgogne.

Charles écouta ces représentations ; il se contenta de poser des conditions et d'exiger que le roi

l'accompagnât à Liège.

A peine Charles eut-il détruit Liège, qu'il décida de châtier Gand. Averti à temps le Collace, représentant du peuple de Gand,

décida de conjurer le danger

en le prévenant et résolut d'envoyer à Charles une députation chargée de lui offrir des conditions de la plus humble

soumission. Charles exigea que les deux premiers échevins avec tous les doyens des métiers et des jurés des

tisserands viennent lui apporter leurs principaux privilèges et leurs bannières.

Le duc les reçut à Bruxelles, le 8 janvier 1469.

Pierre de Goux, au nom du duc, répondit à leur discours d'une façon brève et sévère : il ne suffisait pas, dit-il,

d'une seule prière pour effacer tant de crimes ; le repentir des Gantois n'avait encore été assez éprouvé.

Le duc, voyant toutefois avec plaisir leurs humbles démarches, leur laissait l'espérance d'obtenir sa miséricorde

s'ils continuaient à la mériter. Les Gantois s'inclinèrent. Le chancelier donna lecture du "grand privilège

de Gand" arrachée sous la contrainte deux ans plus tôt lors de sa joyeuse entrée et qui accordait

de nombreuses concessions à la ville ; Charles ordonna de l'annuler et l'audiencier Jean Gros prit un canif

et le lacéra

publiquement : Gand perdait ses privilèges.

Pierre de Goux céda son office de maître des foires de Chalon à son fils Jean le 27 janvier 1469. Il avait été

institué par mandement du duc, daté de Malines le 29 août 1467, avec faculté de résigner en faveur de son fils. Les maîtres des foires devaient protéger les

marchands, surveiller et faire la police. Pour cela ils entretenaient des hommes d'armes. Il recevait pour cet office 100 livres tournois

et en plus 56 francs pour les maîtrises de foire.

Une lettre écrite de Bruxelles le 18 décembre 1469 adressée au maire de Saint-Quentin est signée "Pierre, seigneur

de Goux et de Wedergrate, chancelier de monseigneur le duc de Bourgogne."

Le 7 février 1470 se marièrent Glees Le Cou, serviteur et queux du chancelier de Goux et Margurite des Cornes,

fille de chambre de la femme du chancelier. Le mariage se fera "en mon hostel" dit le chancelier, "ou là ou

monseigneur le duc sera lors."

Le 15 juillet à Saint-Omer le duc rendit publique sa position quant à des propositions de paix envoyées par Louis XI.

Jean-Pierre Soisson (Charles le Téméraire) raconte : "Il est assis sur une estrade de cinq marches, recouverte de

velours noir et, au dessus de sa tête, est tendu un dais de drap d'or. Il est entouré des chevaliers de la Toison

d'or, des prélats et des nobles bourguignons. Il faut impressionner, prendre l'opinion à témoin. Les ambassadeurs

s'agenouillent.

Sans même porter la main à son chapeau, Charles leur fait signe de se relever. Le chancelier de Bourgogne, Pierre de Goux,

est vieux et infirme ; Guillaume Hugonet, qui le remplacera, prend la parole à sa place."

Après cette date de 1470, on ne trouve plus dans l'histoire le nom de Pierre de Goux, alors "vieux et infirme", lequel mourut le 4 avril 1471

à Gand. On rapporta son corps au conté de Bourgogne, à Chariez, où il fut inhumé comme il l'avait ordonné par son testament.

Les possessions de Pierre de Goux

Dans son contrat de mariage, fait le

4 avril 1434, Pierre est qualifié "seigneur de la Vecheresse" (la Vicheresse, à Saint-Usuge en Saône-et-Loire), ce qui indique qu'il possédait

déjà une seigneurie. Son père était déjà seigneur de La Vicheresse.

En 1442 il fit une requête auprès du duc pour obtenir la permission de dresser et lever un signe de

haute justice pour

Varennes-sur-Seille (paroisse de Saint Usuge) dont il se dit "seigneur par son héritage ancien" ; cette haute justice lui a été donnée par son cousin

le seigneur de Viteau.

Vers la fin de l'année 1449 le duc fit don à son maître des requêtes de la haute justice de la ville de Goux au bailliage de Dole,

aussi partie de son héritage. Il est à cette époque également qualifié seigneur de Vercel dans le Doubs

(cette commune absorba Goux en 1818 et fut rattachée à Villedieu-le-Camp en 1962)

Vinrent s'ajouter à ces biens ceux reçus du fait de son mariage avec une fille de la puissante famille de Rye, notamment Neublans et

Fretterans, seigneuries dont il est qualifié seigneur en 1451.

Enrichi par les libéralités des deux puissants princes qu'il avait servis, il parvint à acquérir plusieurs

domaines considérables ;

ainsi le 4 août 1461 Jean de Rupt, bailli

d'Amont vendit à noble Pierre

de Goux, seigneur de Neublans, chevalier, chambellan du duc, la moitié de la terre et franc-alleu

de Saulon-la-Chapelle pour le prix de 500 livres tournois.

En 1465 Pierre de Goux reçut de Guillaume de Chalon, prince d'Orange, sa part de la seigneurie de Vauvry qu'il

tenait de Jean de Rye. Bâtie au XIIIe siècle sur une motte, la maison forte de Vauvry est situé sur la commune

de Ciel, en Saône-et-Loire.

De même il acheta par contrat du 28 octobre 1466 des comtes de Salm la terre, le château et la haute, moyenne et

basse justice de Roest, près de Haecht,

en Brabant, faisant partie de la terre de Rotselaer.

; ce châteaau fut détruit par Albert de Saxe en 1489 et reconstruit en 1509. Il reconstruisit la même année

le manoir du franc-alleu de Neygene près de Ninove.

Il acheta à la même date de Rodolphe d'Hochberg, époux de Marguerite de Vienne,

la seigneurie de Louhans.

Sur la pierre tombale de son fils Guillaume, il est qualifié seigneur de Meerkercke (Moerkerke, maintenant

une section de la ville belge de Damme située en Région flamande).

Il possédait de nombreux châteaux et terres considérables dans la région de Bruxelles, mais sa plus grande acquisition fut certainement Wedergrate.

Le 28 janvier 1458, le noble brabançon Jan van Schoonhove vendit à Pierre de Goux les seigneuries de Denderwindcke,

Appelterre, Eichem et Neigem, qui formaient ensemble le domaine de la famille Wedergrate. Ces cinq

villages à clocher sont tous partie intégrantes de l'actuelle commune de Ninose.

Comme ces seigneuries faisaient l'objet d'un litige entre le vendeur et Pieter van Roubaix

le Grand Conseil déclara en 1462 que malgré cela Pierre de Goux ne devait pas être dérangé en possession.

de Wedergrate.

Otto de Wedergrate n'avait laissé qu'une fille, morte sans héritiers en 1445.

Trois parties se disputaient la terre de Meerbeek (également partie de Ninose). Philippe le Bon mit tout le monde d'accord

en la revendiquant en qualité de seigneur suzerain et la donnant à Antoine de Bourgogne,

dît le batard de Brabant, fils naturel du duc de Brabant. Onze ans plus tard, le 20 novembre 1465,

après de longs démêlés devant la cour féodale de Brabant, le duc de Bourgogne informa

que le duc de Brabant lui avait cédé la terre de Meerbeek en échange d'autres biens, et que lui, le duc de Bourgogne,

en avait fait don à son féal chevalier et chancelier le seigneur de Goux. Pierre de Goux reçut

le même jour l'investiture de son nouveau domaine,

Antoine de Bourgogne étant présent pour s'en dévestir.

Les cinq seigneuries plus Meerbeek formèrent ce qu'on a appelé la baronnie et le Pays de Wedergraet (également Wedergraete ou Wedergrate). C'était une des principales baronnies de la

Flandre bien qu'elle relevât

du duché de Brabant à cause de Meerbeek, et valait à son possesseur beaucoup d'honneur et beaucoup d'argent.

Les seigneurs de Wedergrate possédaient deux châteaux sur leur territoire ; leur résidence était celui

appelé Ten Eyghen

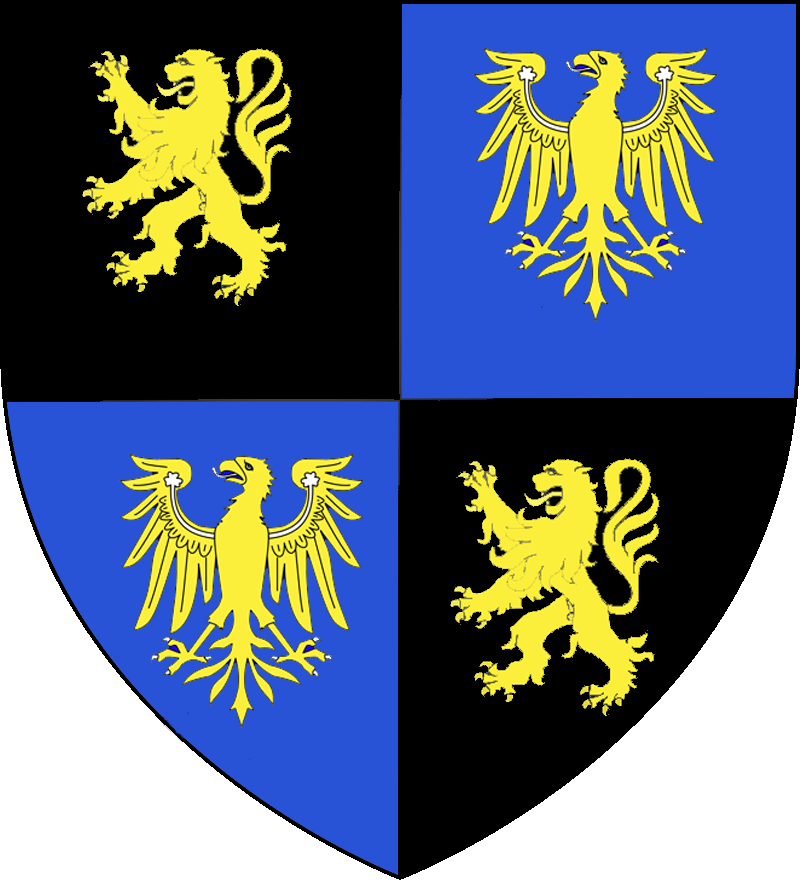

sur lequel Pierre pouvait arborer fièrement sa bannière : "escartelé : le premier et second de sable au lyon d'or, la tierce et quart d'azur

à l'aigle singlé (éployé) d'or." (Philippe de L'Espinoy Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres , contenant l'histoire généalogique

des comtes de Flandres p. 109)

Pierre et son fils Guillaume ont restructuré le monde social, économique et politique

au sein des seigneuries qu'ils possédaient. Après avoir acquis Denderwindeke en janvier 1458,

Pierre de Goux reçut en septembre de la même année les droits pour

organiser une foire locale. Par la suite, un collège échevinal fut installé le 27 octobre.

En avril 1459, il fit établir une charte pour Denderwindeke,

dans laquelle tous les droits et obligations des habitants étaient prescrits.

De plus, la nouvelle foire de Denderwindeke, ainsi qu'une plus ancienne existant à

Neigem, obtinrent des privilèges pour réglementer le passage sécuritaire des marchands et des voyageurs.

Quatre ans après le décès de son père en 1471, Guillaume obtient le droit de meunerie

pour la seigneurie de Pollare. Peu avant sa mort, Guillaume accorda au peuple de Meerbeek

des droits de brasserie pour la fabrication de la bière.

Pierre est souvent cité comme seigneur de Wedergraet et Contrecœur, or plusieurs auteurs signalent

que Contrecœur est

en fait la traduction française de Wedergraet.

Parmi les nombreux "hostels" qu'il possédait, on peut citer celui de Macon, situé rue Saint Georges, acheté en 1434, pour lequel

il devait au duc 6 livres de rente,

qu'il lui assigna

sur plusieurs autres maisons en 1453. On sait qu'il possédait un hôtel en Neuvice, que lui avait donné Charles le Téméraire

et qui provenait de la confiscation faite à un citain de Liège, et qu'il vendit le 29 décembre 1468 au prix de 300 florins du Rhin.

Il possédait également le castel T'Casteeltjen ou La Fontaine dans la vallée du Maelbeek, à proximité de Bruxelles,

que posséda par la suite le cardinal de Granvelle qui l'embellit et l'agrandit considérablement en 1560.

A Bruxelle la Maison de Goux avait son entrée dans la rue des Sols ; son fils Guillaume de Goux la vendit à sire Jean Miçault.

De même la maison de Neighem, rue des Foulons, fut vendue en 1576 par Guillaume II.

Et également à Louhans où vivaient également

plusieurs membres de sa famille.

Le château de Neigem (une section de Ninove) sur le territoire de Meerbeke (

voir ici)

Au début du 13ème siècle, les seigneurs de Wedergraete quittèrent le château de Contrecoeur et s'installèrent

au château de Neigem.

Il a été largement rénové aux XVIe et XVIIe siècles, puis reconstruit après un incendie

en septembre 1901. En 1949, le château a été reconstruit et abaissé d'un étage, dans les années 1990,

l'ensemble du bâtiment a été restauré dans son état d'origine autant que possible avec le sens historique nécessaire.

Mariage et enfants

Après avoir eu une relation avec une jeune veuve, Alix de Clugny, qui lui confia la gestion de sa fortune,

Pierre de Goux se fiança avec la nièce de Jehan Fraignot. Il rompit

les fiançailles quand le futur beau-père eut des ennuis avec la justice et, selon Reine Spilman, il négligea de restituer les biens que lui avait confiés cette famille.

Finalement il épousa au château de Neublans (château du XIe siècle, ruiné au XVIIe)

en 1434 Mathie (Mathilde) de Rye, fille unique de Guyot de Rye, seigneur de Neublans en partie

(les Rye possédaient la moitié de château et de la terre de Neublans). Mathie était la petite fille de Béatrix de Vienne,

des puissants comtes de Vienne. C'est Jacques Bouton, déjà cité, qui avait présenté Mathie à son ami Pierre.

Outre une batârde légitimée, Guillemette,

il eut quatre filles et deux fils, à savoir :

- Jean de Goux dit de Rupt (1440-1509) qui hérita des terres de Bourgogne.

Mort sans enfants, son grand-oncle Jehan de Rupt, chevalier, sire de Rupt et d'Autricour, conseiller et chambellan

du duc de Bourgogne, bailli d'Amont, l'avait adopté et institué son héritier par son testament de 1475 (Pierre étant mort depuis 4 ans)

à charge de relever le nom et les armes de Rupt (abbé Guillaume, Histoire généalogique des sires de Salins).

Prince Souverain de Delain, Seigneur de Rupt,

de Goux, de Vauvry, de Neublan, de Fretterans, d'Autricourt, de la Vicheresse à St Usuge et de la moitié de Louhans.

Il fut aussi seigneur de Charette, Terrans, Navilly dans le baillage de Chalons. Il était propriétaire à Simard.

Grand Chambellan de l'Empereur Charles Quint, il épousa Louise de Ray, puis Catherine de Vienne dont il eut une descendance portant le nom de Rupt.

- Guillaume de Goux, qui hérita des terres de Flandre, qui suit ;

- Gigoulée de Goux, mariée à Roland de Pougues, vicomte d'Ypres ;

- Philipotte de Goux épousa Marc de Ray, fils de Jeanne de Vienne, père d'Antoine II de Ray, baron de Ray et seigneur de Roulans ;

- Jeanne, mariée à Guillaume de Vaudrey puis à son frère Lancelot de Vaudrey ;

- Huguette, femme de Josserand de Thiard.

- Guillaume de Goux, chevalier, seigneur de Wedergrate

Echanson de Philippe le Bon en 1460 charge qu'il conserva jusqu'en 1474 :

"Monseigneur a retenu Phelibert de la Baulme en son eschançon ou lieu de Guillaume de Goux, qui est devenu chevalier. Fait le xxij jour de juin anno lxxv."

Il vendit le 4 janvier 1476 la maison de Nayghem sise dans la rue des Foulons à Bruxelles.

Il se distingua à la bataille de Guinegate (1479) et, alors qu'il était aux prises avec un homme d'armes français, Charles de Croÿ, fils du comte de Chimay,

se lança à son secours ; ses étriers se rompirent et il tomba ; le duc vint aussitôt avec Josse de Lalaing lui porter secours au risque de se faire

lui-même envelopper ; "ce courage acheva de lui gagner l'amour de la noblesse et de la chavalerie flamande".

Il fit également la campagne contre le duc de Gueldre, en 1504 (soutenu par la France, Charles d'Egmond, duc de Gueldre, lutta pendant vingt ans

contre la Maison de Habsbourg qui revendiquait son duché).

Il devint conseiller et un des 120 chambellans de Maximilien d'Autriche (époux de Marie de Bourgogne) et de

Philippe le Beau, son fils, servant le quatrième trimestre (120 en service quatre mois pour qu'ils soient accompagnés en permanence de 40 chambellans ; payés 24 sols par jour de

service). Il mourut le 8 novembre 1506. Il avait épousé Isabeau d'Hénin-Liétard, dîte de Boussu ou Bossu, fille de Pierre, chevalier de la Toison d'or, et d'Isabeau de Lalain.

Le 7 avril 1486, Maximilien, devenu roi des Romains, et Philippe le Beau, comte de Flandre, accordèrent à Guillaume de Goux

(Willem van Goes) la permission de détenir la terre de Wedergrate en fief depuis sa chambre légale en Flandre.

En 1487, les possessions de Wedergrate furent réunies en une seigneurie, qui dépendait de la Chambre Juridique

de Flandre. Le château avait un siège d'échevins avec sept échevins et un bailli avec siège à Denderwindeke.

La baronnie de Wedergrate avait des obligations militaires envers les seigneurs féodaux :

les comtes de Flandre et les ducs de Brabant.

On voit dans le Compte de Louis Quarré,

receveur général des finances de Maximilien, roi des Romains, et

de l'archiduc Philippe, pour un an et dix jours commençant le 1er

janvier 1490 et finissant le 10 janvier 1491 que Guillaume reçut 123 livres 12 sols de gages comme chevalier, conseiller, chambellan.

Il vendit en 1499 le château de Roost et ses dépendances à Ferry Groz, pannetier de l'archiduc d'Autriche.

Le 8 novembre 1506 il

obtint que le manoir de Pollare soit placé sous l'autorité de son autre manoir de Wedergrate

(ce dernier comprenait également les manoirs de Denderwindeke et d'Appelterre-Eichem et avait alors une haute juridiction).

Guillaume resta à Eigene et fut enterré dans l'église paroissiale de Denderwindeke après sa mort en 1506.

(Df. Brouwer, 'Histoire de Pollare', 39-40 ; Van OF. PerRF. & Van Hauwe, 'L'histoire de Denderwindeke', 48-9).

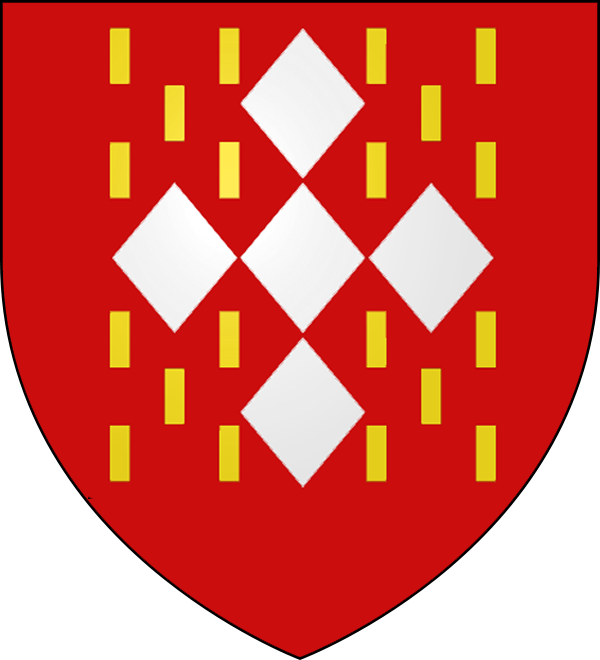

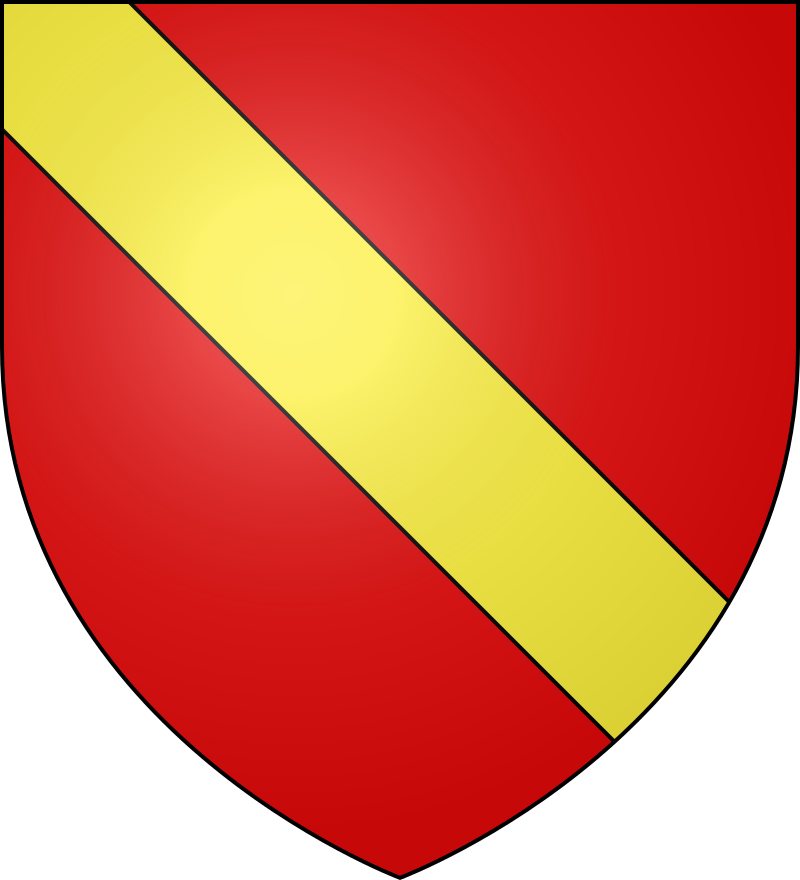

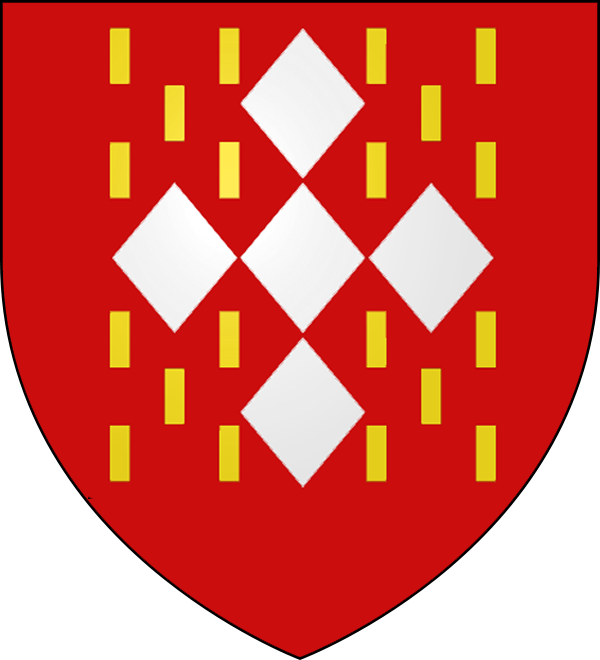

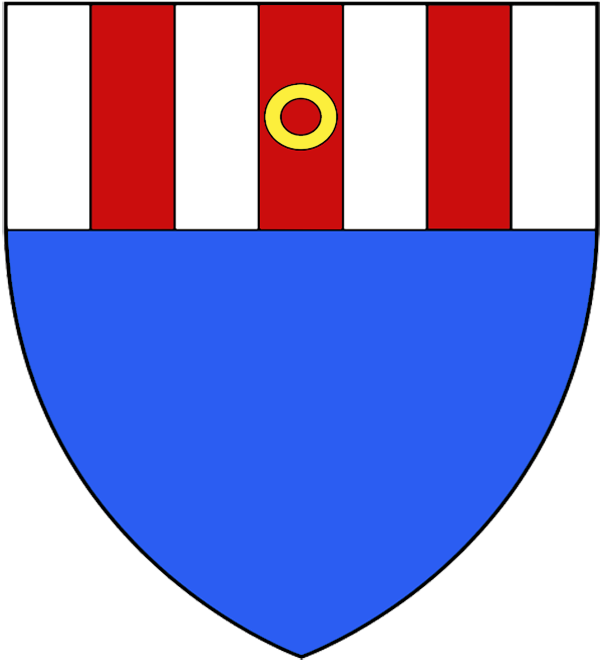

Armoiries de Pierre de Hénin-Liétard, beau-père de Guillaume

Enluminure représentant Mme de Boussu sur son lit de mort, entourée de ses enfants encore vivants.

Parmi ses trois filles, se trouve au centre Isabeau, la femme de Guillaume de Goux.

Extrait des "Heures de Boussu" conservé à la bibliothèque de l'Arsenal.

-

Josse de Goux, son fils unique

Baron du pays de Wedergrate, seigneur de Neyghem ; Il mourut le 3 mai 1518.

Sa veuve Catherine de Grysperre fit un aveu et dénombrement des terres le 13 novembre 1530 (voir ici).

"On voit dans le chœur de l'église de Meerbeek une tombe de marbre avec cette inscription :

Ci devant git enterrée noble et vertueuse dame Catherine de Grispere, en son vivant femme et épouse de noble homme messire Josse

de Joux, baron de la terre de Wedergrate, seigneur de Meerbeek, Gages, etc., laquelle trépassa le XIII jour de juillet MDXL.

Prié Dieu pour son âme" (Le

grand théâtre sacré du Brabant tome second première partie).

-

Guillaume II de Goux, son fils unique

Baron du pays de Wedergrate, seigneur de Neyghem, équipa à ses frais une compagnie de dix cavaliers

pour le service de

Charles Quint, quand le duc de Juliers fit invasion dans le Brabant. Il est cité comme échanson dans la liste de la maison établie en 1547.

Le 2 juin 1573 il céda Meerbeek à son fils Gaspar en accomplissement des clauses de son contrat de mariage (1570), sauf qu'il se réserva la jouissance du château de Neygem ou Ten Eygen.

Gaspar céda Meerbeek à son frère Guillaume III le 7 août 1598.

Guillaume II mourut le 12 mars 1588. On peut lire son épitaphe sur une

grande plaque en bronze richement gravé et ornée de vingt écussons émaillés, provenant de léglise de Wijnegem :

"Ci git aussi messire Guillaume de Goux, chevalier, fils du dit Josse, seigneur de la terre de Wedergrate, Meerbeek, Gaiges, et

qui trépassa l'an _________, et dame Bernardine de Mol, sa compagne, qui trépassa l'an XV LIIle XXVII jour de juin."

Bernardine de Mol était fille du bourgmestre de Bruxelles.

Le monument date de 1555, pour sa première femme morte en 1553, et du vivant de Guillaume.

(Catalogue des collections composant le Musée royal d'antiquités, d'armures et d'artillerie (Bruxelles) de Théodore Juste).

Guillaume s'était remarié avec Barbe de Waele, dame d'Axpoele, deux fois veuve.

Ses enfants furent :

- Gaspar, mort le 3 avril 1610, fut marié le 6 aôut 1570 à Marie de Minnaerts, dame d'Ophasselt, dont il n'eut que deux filles. L'une d'elle, Adrienne,

prieure du monastère du Val Duchesse, devenue sourde « passez 38 ans », fut guérie miraculeusement en décembre 1603

par l'intercession de Notre Dame de Montaigu où elle avait délégué une religieuse et sa servante en pèlerinage ;

- Guillaume, qui suit ;

- Englebert, capitaine d'une Compagnie dans le régiment du comte d'Egmont au service d'Espagne, mort le 16 juin 1583.

Plaque de tombeau de Guillaume II de Goux et Bernardine de Mol de l'année 1558 AD

Elle a été fabriquée dans l'atelier d'Anvers ou de Malines vers 1552 après J.-C. Il s'agit d'une plaque moulée, assemblée et gravée en laiton, émail, lacunes remplies de cire colorée. Lieu d'origine : église de Wijnegem, près d'Anvers.

Les armoiries représentées sont celles des familles suivantes : Govx/Goux,

Gryspere,

Mol, Noot, Boussut,

Hinckart, De Lew,

Nassov/Nassou,

De Rye,

Heetvelt, Assche, Laleyn, Liekerke, Erpt et Hastricht.

-

Guillaume III de Goux, son fils

Philippe Guillaume, Baron du pays de Wedergrate, seigneur de Neyghem, mourut à Meerbeek le 27 août 1624. Il avait épousé Anne

van der Meeren (Meêre),

morte en 1629 fille de Philippe, Seigneur de Saventhem et de Sterrebeke, et de Marie van der Noot.

-

Philipotte, sa fille unique

Avec elle s'éteignit

la postérité de Pierre de Goux, la branche de Bourgogne, portant le nom de Rupt, s'étant éteinte en 1439.

Par son testament, son oncle Gaspar lui laissa tous ses biens à condition toutefois que l'âiné de ses enfants releverait le nom des Goux.

fit don de Denderwindeke que le famille de la Pierre conserva jusqu'en 1699.

Elle avait épousée le 8 décembre 1617 en premières noces Maximilien de Honchin, seigneur de Gaussin, colonel

d'un régiment d'infanterie au service de l'Espagne, mort d'un accès de fièvre chaude à Oppenheim, Palatinat, dont il étaait

gouverneur. Sa veuve, délaissée sans enfants, se remaria le 11 août 1625 à

Philippe Guillaume de la Pierre, seigneur de la Fay, établi à Landrecies.

Les

difficultés du temps engagèrent l'archevêque Jacques Boonen à permettre la célébration de ce mariage devant le curé

de Meerbeke, dans une maison privée, sans distinction de

localité ni de district. En conséquence la cérémonie eut

lieu à l'hôtel van der Noot, à Bruxelles. Philippe mourut à

Philippeville, le 18 décembre 1629, laissant deux fils,

François Philippe et Jacques Ferdinand, qui relevèrent

la seigneurie le 15 octobre 1653.

Le couple fut inhumé dans l'église de Bousies :

"Il existe dans le chœur de l'église, adossées contre la muraille, trois tombes en pierre bleue, érigées à la mémoire de plusieurs membres

de la famille de la Pierre. La troisième, qui est la plus remarquable, est placée au dessus de la tribune jadis réservée aux seigneurs

du lieu. Elle se rapporte, selon l'épitaphe, à Philippe-Guillaume de La Pierre, seigneur, marquis et haut-avoué de Bousies,

pair de Cambrésis, capitaine d'une compagnie pour S.M. Catholique, gouverneur de Landrecies, décédé en 1622, et sa femme, la dame

de Wedergraet (À travers la France septentrionale histoire, archéologie, géographie, folklore par A. Hannedouche 1905)

Epitaphes

On trouve dans l'église paroissiale du village de Neighem, sur un tombe relevée l'épitaphe suivante :

Partir pour revenir au royaume céleste. 1595.

Dessous ce tombeau gisent Nobles chevaliers et dames

Premièrement Messire Guillaume de Goux, bourguignon natif, Sr de la terre de Wedergrate, dict Galice, Cotrige, Meerbeek, etc.,

conseiller et chambellan de très haut et très puissant prince le duc Philippe d'Autriche, roi de Castille, etc.,

fils de messire Pierre, Sr de Goux et de la terre de Wedergrate, Meerkercke, Meerbeek, etc.,

et dame Machtilde de Rye, dame des dits lieux et de Neublans, lequel messire Guillaume trépassa l'an 1506, le 8 novembre

Et dame Isabelle de Hénin Lietard, dite de Boussu, dame de Gaiges, sa compaigne, fille de messire

Pierre de Hénnin, Sr de Boussu,

Gaige, Gamerage, Blangie, etc., chavalier de l'ordre de la Toison d'Or, et de dame Isabelle de Lalain, trespassa le 2 octobre 1511.

Et aussi messire Josse de Goux, leur fils unique, seigneur des dits lieux, trépassa le 3 mai 1528. Et Catherine de Grispere, sa compaigne,

fille de messire Guillaume de Grispere, seigneur de Eeghem, et dame Isabelle de Luu, trépassa 1540, le 13 de juillet, et elle est enterrée

au grand chœur de Meerbeek.

Et aussi messire Guillaume de Goux, fils unique du dict Josse, Sr des dicts lieux, trépassa l'an 1588, le 12 mars,

et dame Bernardine de Mol, sa compaigne, fille de Jaspar de Mol, Sr de Otteingen et dame Adrianne van der Noot, trépassa le 25 juin 1552

Et messire Jaspar de Goux, fils aîné du dit messire Guillaume, aussi Sr des dits lieux, trépassa le 3 avril 1610,

et damoiselle Marie Minnaerts, dame de Ophasselt et Hasselt te Vryen, sa compaigne, trépassa 1594, le 10 juillet

Et messire Engelbert de Goux, fils du dict messire Guillaume, en son vivant capitaine pour le service de monseigneur le prince de

Grave, comte d'Egmond, qui trépassa 1583, le 16 juin.

Cette épitaphe a fait mettre Sr Jaspar de Goux, Sr des dits lieux, en mémoire de ses nobles prédécesseurs étant issus de Bourgogne de noble

maison de Goux, de Rye, de Rupt et de Cusance, et venu premièrement par decha au service de très haute mémoire le bon ducq de

Bourgogne, 1440, et fut fait cet épitaphe l'an 1596.

suit la liste des fondations pour cette famille

(

Le grand théâtre du duché de Brabat traduit du latin par Antonius Sanderus 1729).

a)Voir généalogie donnée par Casimir Sars de Solmont, volume VI,

ici

b) Lorsqu'en 1868 le déplacement des boiseries du chœur de l'église de Neigem mit à découvert une

pierre bleue 132x86cm encastrée dans le mur méridional et jadis le support de la plaque en cuivre. Voir la transcription

ici. (

Messager des sciences historiques année 1868).

Lien de Parenté

Guillaume de GOUX ✝1506

¦e

Josse (Guillaume) de GOUX ✝1518

¦

Guillaume de GOUX ✝1588

¦

Guillaume de GOUX, Baron de Wedergrate ✝1624

¦

Philipine de GOUX

¦

Marie Hélène de LA PIERRE

¦

Charles Alexandre de RECULOT, seigneur de Rochefort, Esclangeon 1664

¦

Marie Nicole de RECULOT ✝1764

¦

Pierre Ferdinand GARNIER de FALLETANS 1733-1806

¦

Paul Eugène GARNIER de FALLETANS Chevalier de Malte 1785-1862

¦

Marie Eugénie GARNIER de FALLETANS 1823-1906

¦

Comte Maurice O'MAHONY 1849-1920