Philippe Gillier

Trésorier du Dauphiné 1354-1364

Trésorier général de France 1356-1364

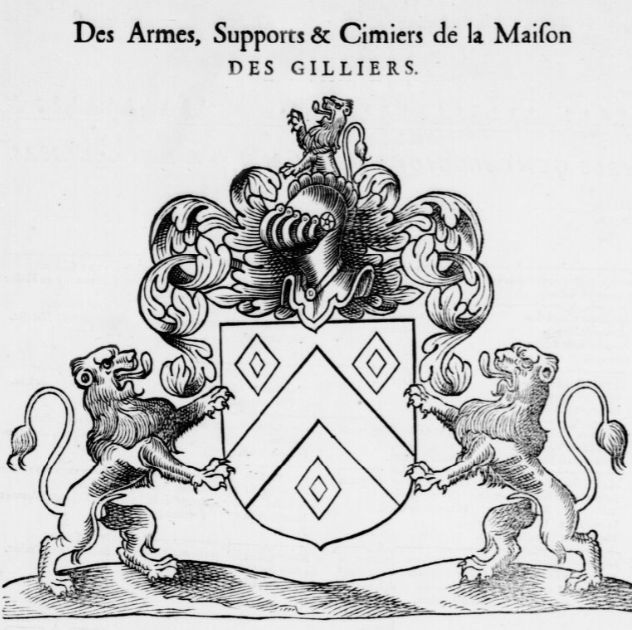

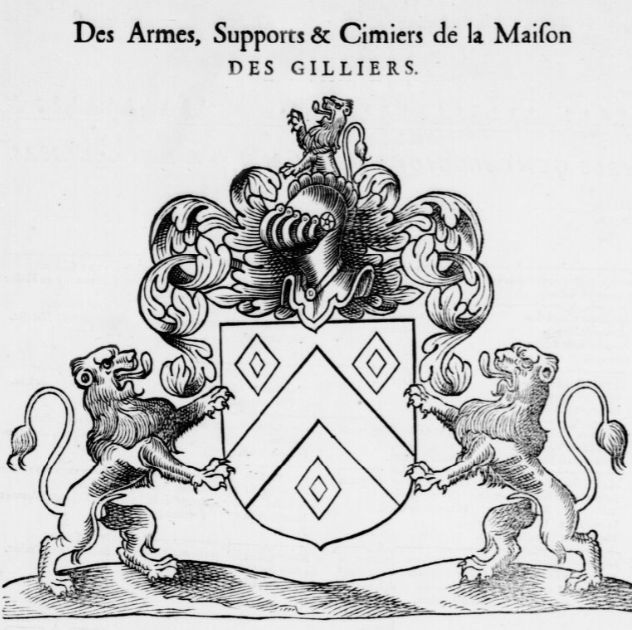

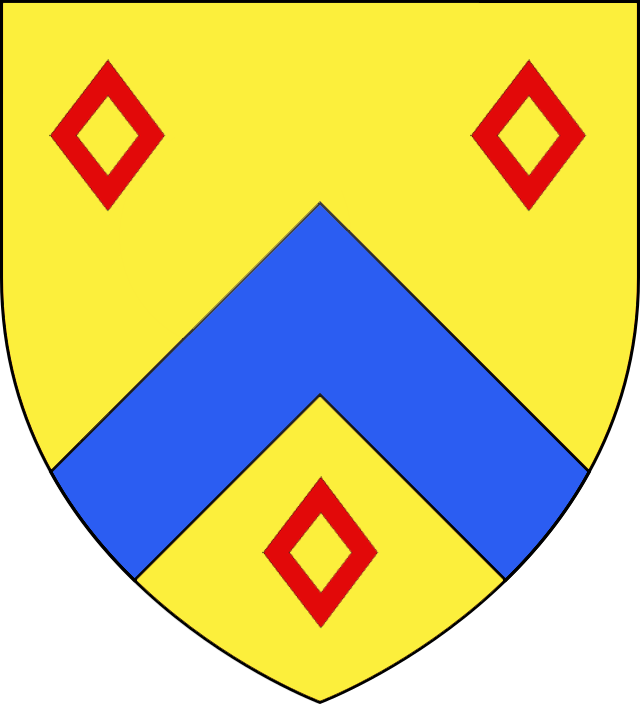

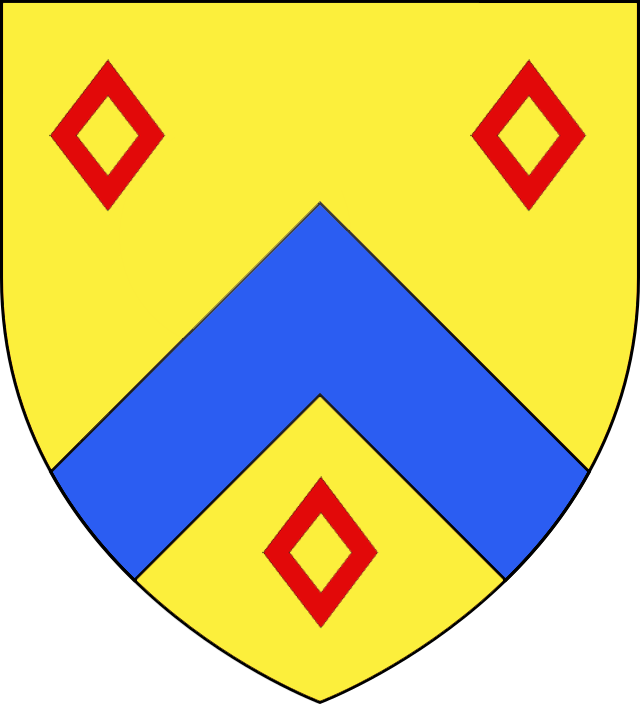

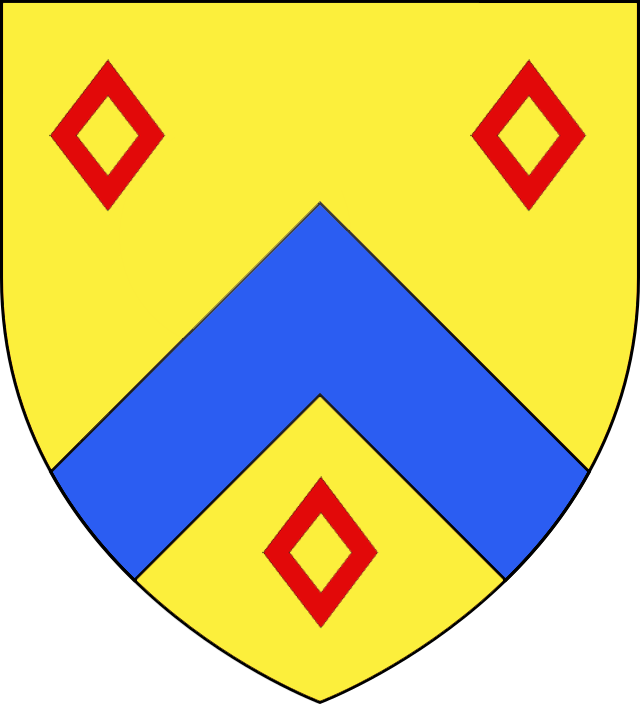

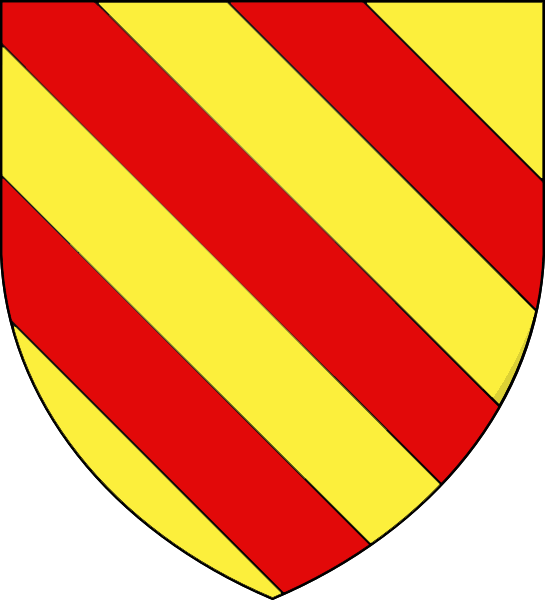

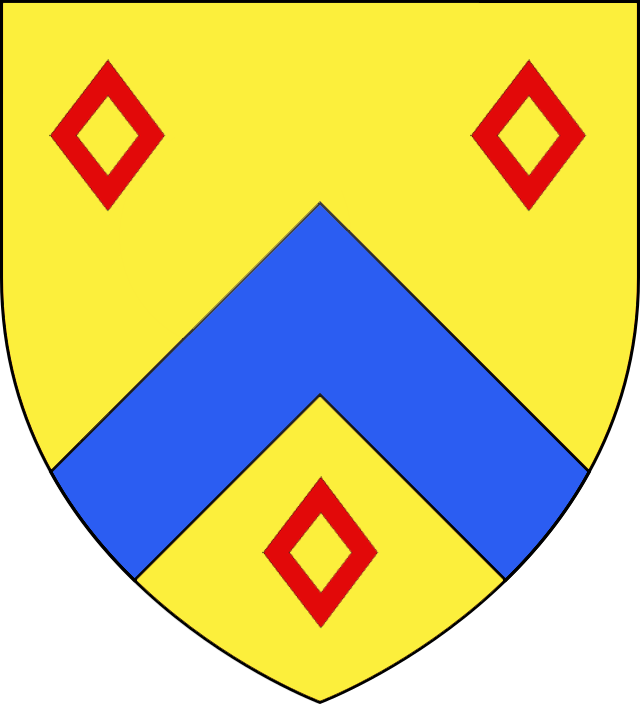

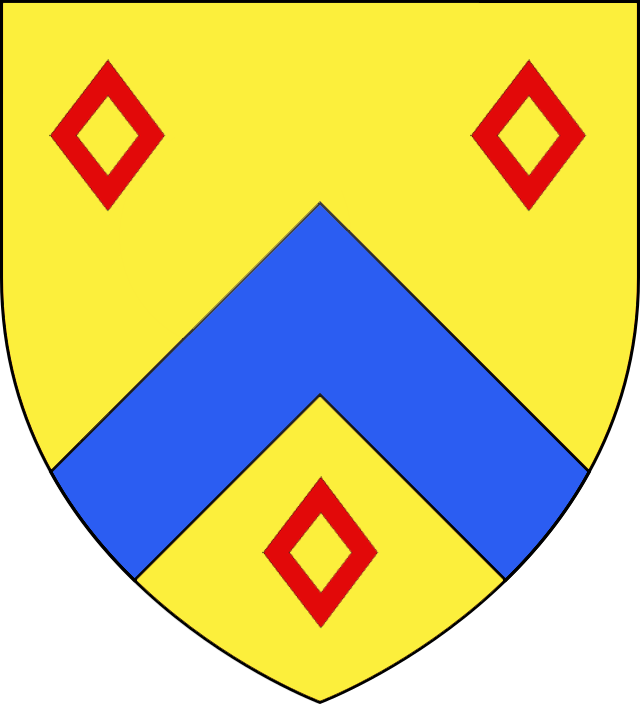

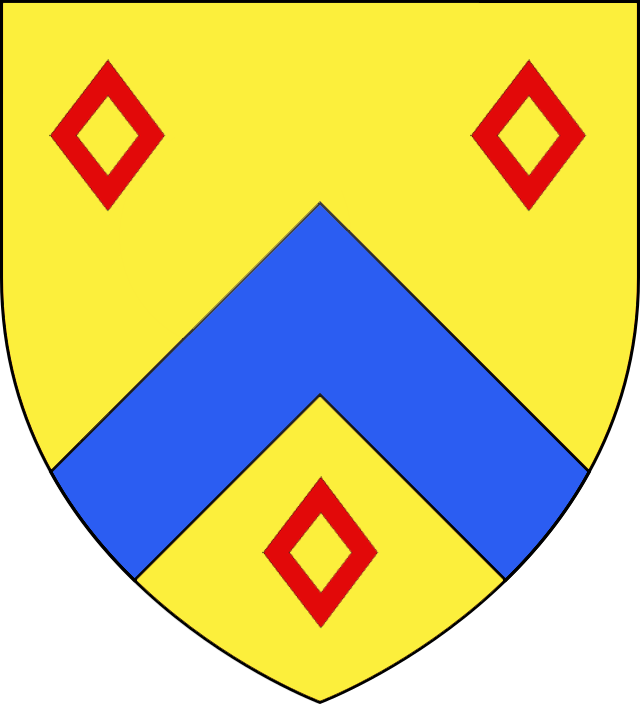

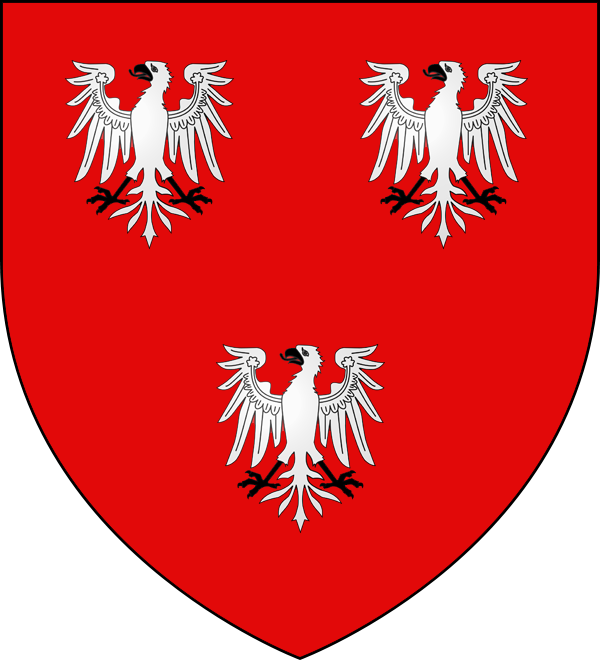

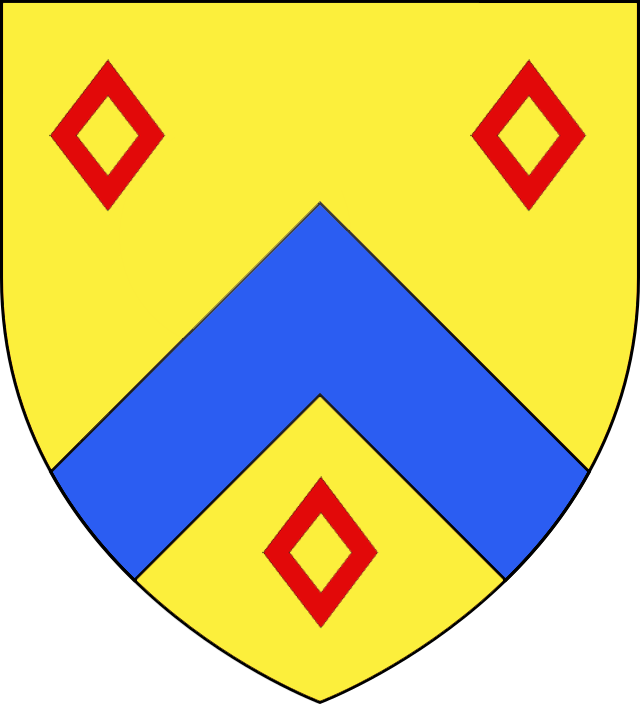

Dessin par d'Hozier (carré d'Hozier, généalogie Gillier)

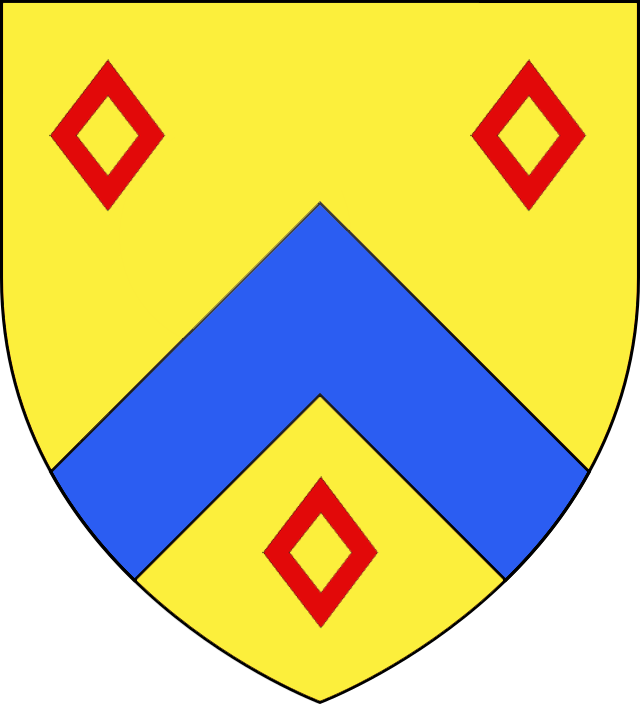

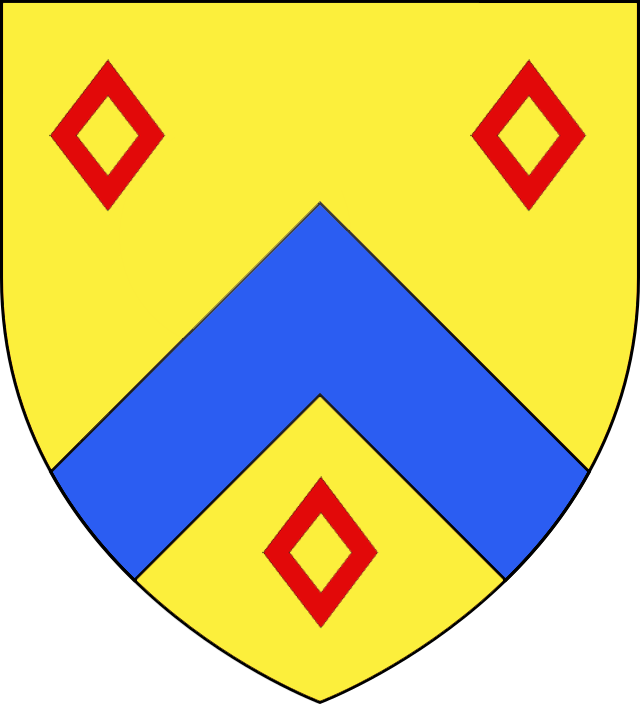

D'or au chevron (brisé selon certains) d'azur, trois mâcles de gueules en devise (Manuscrits Bibl. Poi., n°300, p.7)

On retrouve ces armoiries sur un sceau au bas d'un acte de la collection Clairambault

Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, chapelle Gillier, voûte aux armes de la famille.

« Ces Gillier, dont la dynastie eut pour fondateur un simple hôtelier poitevin, originaire de Lussac, s'élevèrent en deux générations à force de malversations

et d'habileté, jusqu'aux plus hautes charges de la finance et laissèrent des descendants qui estimeront les du Plessis de Richelieu

de bien petite noblesse en regard de la leur » (P. Boissonade, doyen de la faculté des Lettres de Poiitiers, 1928).

Note préliminaire : Le pape Grégoire XIII promulgua en février 1582 le passage au calendrier grégorien. La coexistence pendant une longue période de deux calendriers chrétiens, le calendrier julien,

d'origine romaine, et le calendrier grégorien, nécessitait parfois de préciser lequel était utilisé pour une date

donnée : une date du calendrier julien était dite

ancien style (a.s.) et une du calendrier grégorien

nouveau style (n.s.). Bien souvent cette distinctions n'est pas précisée dans les livres ....

"La famille Gillier est ancienne ; elle était connue dès l'an 1329 que vivait Guyot Gillier, écuyer, seigneur

de Forges" (le

Mercure galant, 1713). Dans les

dossiers bleus du Cabinet des titres de la BNF, la généalogie établie en 1633 par d'Hozier

(

ici)

donne pour fils à ce même Guyot, Philippe, qui suit, le qualifiant "châtelain ou capitaine du château de Poitiers comme l'avait été

Guyot son père".

Une généalogie déposée aux Archives des Deux-Sèvres, dressée sur les titres trouvés dans le trésor de La Villedieu,

à Petosse, en 1681,

débute avec sire Guyot Gillier, seigneur de Forges, châtelain de Poitiers en 1319, marié en 1318 à Gabrielle Asse,

dame de Petosse.

Par contre, dans le

Carré d'Hozier, on retrouve la généalogie des dossiers bleus, corrigée cette fois-ci ;

on remarquera la note manuscrite

(

voir ici)

contredisant l'origine anglaise de Guyot Gillier affirmée précédemment et exprimant un doute sur le fait

qu'il soit père de Philippe, "qui ne doit sa noblesse qu'aux emplois de finance".

Nous verrons plus loin, dans les lettres du roi de France,

notamment celle de 1377 qui détaille tous

les offices tenus par le dit Philippe, que celui de châtelain de Poitiers n'est jamais cité !

La première trace qu'on trouve de

Philippe Gillier,

remonte à l'année

1332 : lui et son frère Jean (frère non cité par d'Hozier) possédaient du chef de leurs femmes une maison au

village du Champ, qu'ils louaient

à un moine de Bourgueil. Par animosité envers celui-ci un groupe d'individus conduits par les frères Porcher assaillirent la maison et la pillèrent.

De là un procès qui fut jugé en dernier ressort au parlement ; l'arrêt de la cour date du 30 juillet 1332.

Alors (1340) modeste hôtelier de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne (Paul Guérin,

Recueil des documents concernant le Poitou

contenus dans les registres de la chancellerie de France),

il conquit une haute position et une fortune considérable grâce à la protection du roi Jean

le Bon

dont il avait su, on ne sait comment,

capter la confiance. Jean, alors duc de Normandie

et comte de Poitou, le revêtit d'abord de la charge

de maître des garnisons, sorte d'intendant des provisions de la maison du prince, fonctions dans lesquelles

on le trouve installé dès 1345. C'était le premier échelon d'une véritable fortune car

il devint rapidement receveur du Poitou et du Limousin (1349-1354) puis successivement prévôt et garde de la juridiction

du roi en la châtellenie de Montmorillon et du Blan.

A tort ou à raison, le métier d'intendant est considéré comme exposant à bien des tentations.

Philippe Gillier y succomba. Il commit de nombreuses et odieuses concussions, extorsions ou abus de pouvoir qui, longtemps impunis,

motivèrent enfin, en 1354, une poursuite devant la Chambre des comptes. Malgré la gravité des faits d'accusation

s'élevant au nombre de 75 (

les voir ici), Jean, devenu roi en 1350, usant d'une indulgence excessive à son égard, écouta ses supplications et lui accorda au mois de novembre 1354, des lettres de grâce, moyennant le versement immédiat dans le trésor royal, d'une somme de six cents écus d'or

et certaines restitutions.

Sa carrière n'en souffrit pas le moins du monde, contrairement à

ce qu'on pourrait croire, et, grâce à son habileté, sa puissance continua à grandir.

Il remplit encore les fonctions de trésorier de Mâcon, de maître des ports et passages du royaume (équivalent au

directeur général des douanes), de trésorier du Dauphiné (plusieurs auteurs disent qu'il occupa cette fonction depuis le 27 octobre 1355, mais

il fit en cette qualité, en 1354, l'inventaire des biens de

la dauphine Béatrix de Hongrie), de trésorier général de France (des lettres de 1356 et 57 sont adressées à Philippe

Gilier, trésorier de France et de Viennois), de châtelain de Melun. Selon André Neurrisse, trésorier-payeur honoraire, dans la

Revue du Trésor d'octobre 1997,

il fut le premier titulaire du titre de Trésorier de France,

par la grâce du régent, le dauphin, duc de Normandie, et à cette époque ce titre n'était qu'une dignité rendant son bénéficiaire grand officier de la couronne.

Maître des œuvres du roi, il fut chargé de diriger les travaux du château de Melun, du donjon de Vincennes et de l'hôtel Saint-Pol à Paris.

Il s'occupa de travaux plus militaires encore, puisqu'il dirigea ceux d'une bastide devant Marolles-su-Seine et

qu'en 1370 il s'engagea à construire "certain engin pour porter dommage aux forteresses de nos ennemis."

Au milieu de ces occupations diverses, qui toutes entrainaient de forts maniements de fonds, Philippe Gillier dut céder

encore à ses mauvais penchants et recommença ses concussions. Déjà on lui avait sévèrement reproché d'avoir fait

construire à Lussac-les-Châteaux "un hébergement ou forte maison ... qui avait bien coûté quatre mille ou cinq mille livres de

l'argent du roi". Ainsi fut-il conduit à Paris pour rendre compte de sa conduite, par un ordre du roi du 24 juin 1364, par Raoul de Louppy à la tête

d'une nombreuse troupe bien armée, de crainte des attaques des compagnies qui infestaient alors la Bourgogne.

A son arrivée, il soumit sa gestion du Dauphiné aux comptables et fut quelques

jours après

révoqué et emprisonné par ordre de Charles V.

Philippe réussit encore à obtenir des lettres de rémission en date

du 13 janvier 1367, mais il fut destitué et dut

rendre gorge et verser au trésor 4 000 livres francs d'or et ses domaines de Montreuil-sous-Bois et de Melun

furent confisqués (

voir ici la composition accordée par le roi à Philippe Gillier).

Après avoir tiré du diable tout ce qu'il en pouvait attendre,

Philippe Gillier se retourna vers Dieu et, sur ses vieux jours, se fit recevoir clerc, ce qui lui permit de se

soustraire encore à de nouvelles

poursuites. En effet, un changeur parvint en 1374 à le faire emprisonner au Châtelet de Paris pour des créances qu'il ne pouvait se faire payer.

Le prévôt de Paris rendit une sentence portant qu'un clerc ne pouvait être retenu prisonnier au Châtelet

et le fit mettre en liberté.

Philippe mourut peu avant le 8 mars 1386 car, ce jour là, maître Jean Papinot, procureur au parlement de Paris,

fut nommé curateur aux biens vacants de feu Philippe Gillier.

Il était seigneur de Forges, et par acte passé devant la cour de Poitiers le 13 février 1354, Aymery de Paris avait fait à Philipe Gillier une

donation entre vifs de divers biens parmi lesquels un manoir et ses dépendances situés aux Forges.

D'une femme dont on ne connait pas le nom, Philippe eut au moins trois fils :

- Denis, qui suit ;

- Guyot, seigneur de Forges, lieutenant de son père, receveur du roi en Poitou et Limousin, se trouve sur des actes de 1357 et 1362.

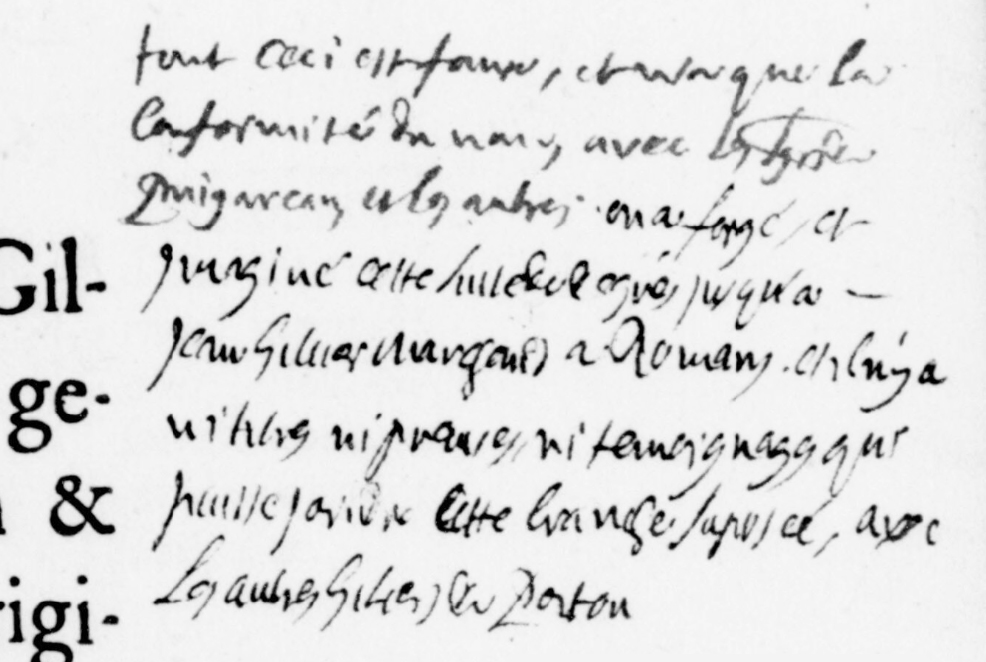

La généalogie attribuée à d'Hozier père (qui se trouve au cabinet d'Hozier 162, dossier 4164) présente Guyot comme

l'auteur d'une branche établie en

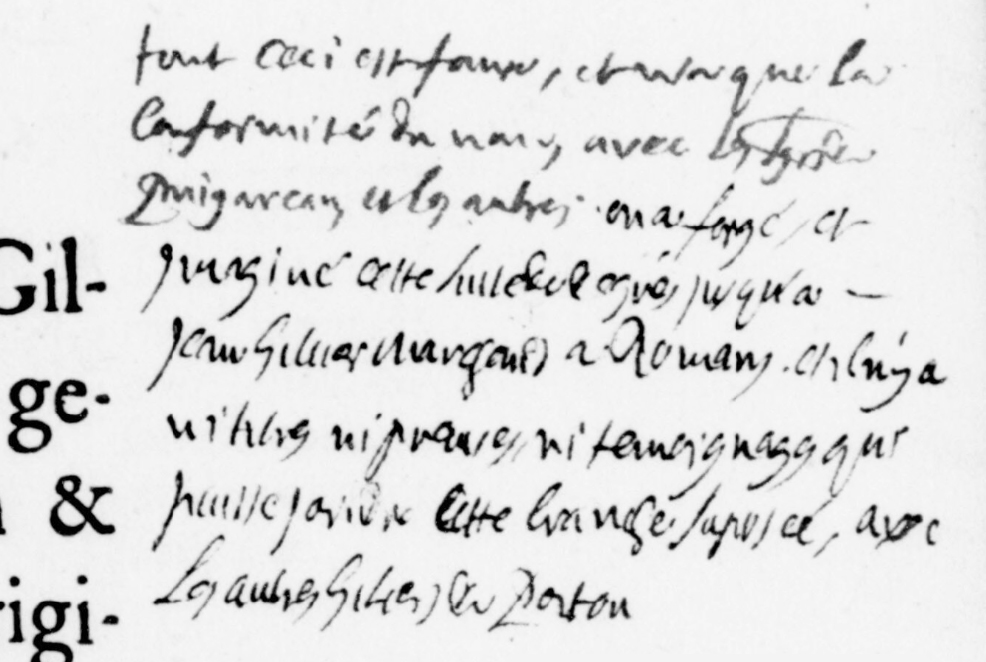

Dauphiné, mais d'Hozier fils ne reconnait pas cette branche comme issue de celle du Poitou : "Tout ceci est faux" (voir image ci-dessous). De ce Guyot est issu

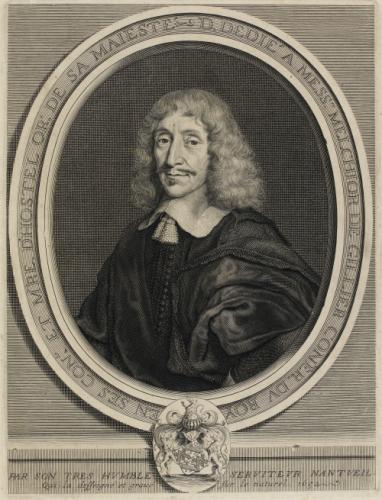

Melchior de Gillier (portrait ci-dessous), que d'aucun soupçonne d'être l'auteur de la généalogie signée par d'Hozier (les d'Hozier ne pouvaient suffire à la peine et

avaient de nombreux collaborateurs) ;

- Guillaume, fut également lieutenant de son père, trésorier du dauphin de Viennois. On ignore s'il eut une postérité.

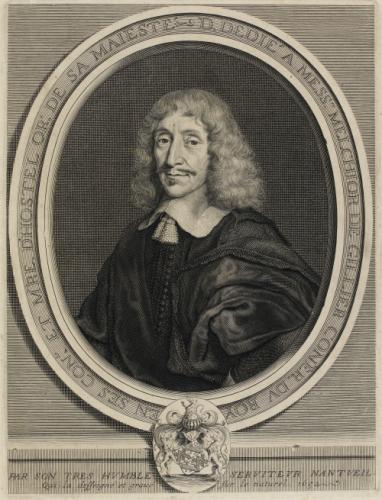

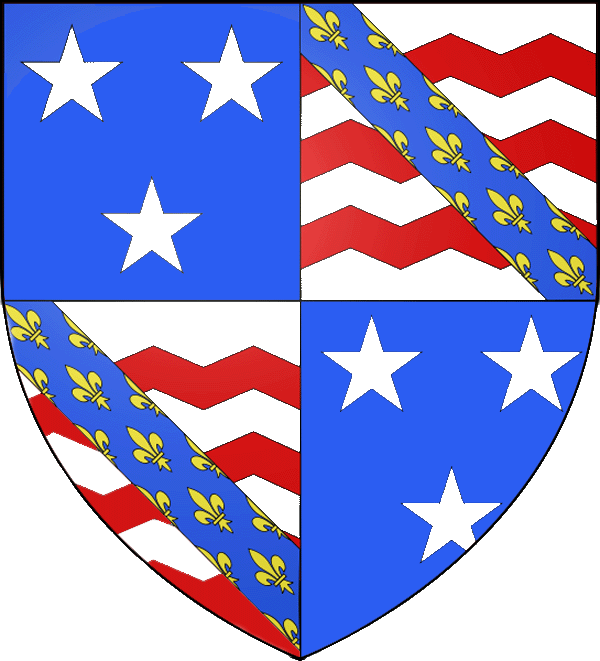

à gauche : note manuscrite du fils d'Hozier contestant l'origine commune des Gillier du Dauphiné et de ceux du Poitou.

à droite : Melchior de Gillier (1643-1715), conseiller du Roi aux conseils et ancien maître d'hôtel de Sa Majesté,

gravure de Nanteuil, 1652

L'actuel château des Forges, à Les Forges (Deux-Sèvres)

Denis Gillier, "possesseur de grands biens et domaines", seigneur des Forges en Poitou et de la Chaptière, jurisconsulte, fils et héritier de Philippe, fut le principal financier du duc de

Berry, frère du roi. Il fut d'abord lieutenant de son père pendant qu'il était receveur du Poitou.

Poursuivi à son tour par les généraux réformateurs du royaume, il s'en tira au moyen d'une compostion financière, et

cette mésaventure n'ébranla en rien la confiance du duc à son égard. Les services qu'il rendit à la cause française

en favorisant la reprise de Poitiers par Du Guesclin sur les Anglais en 1372, lui valurent les fonctions de trésorier

général de France. La date des lettres de Charles V lui conférant cet office n'est pas indiquée dans le catalogue des archives du baron de Joursanvaut,

mais elle se situe entre le 7 août 1372 (reprise de Poitiers) et le 7 novembre 1373 (date d'un acte dans lequel il est qualifié tel).

Entrainé par l'exemple de son père, Denis Gillier se rendit aussi coupable de concussions. Les généraux réformateurs des finances ordonnèrent son arrestation pendant qu'il se trouvait à Paris. Mais

la protection de Jean, duc de Berry et comte de Poitou, le couvrit, de même que celle du roi Jean avait sauvé son père.

Il obtint donc du roi Charles V des lettres de rémission datées du mois de février 1377, qu'il ne crut point payer trop cher au prix d'une restituton

de 2 000 francs d'or.

Demeuré en faveur près du duc de Berry, il fut désigné par lui l'un des quatre conseillers en la Chambre de

comptes qu'il

venait de créer à Bourges (ordonnance du 11 mai 1379) selon « usance, instruccion et en la

maniere que est gouvernee la dite Chambre des comptes de monseigneur le Roy a

Paris ». Toujours par son entremise,

il obtint des lettres d'anoblissement datées du

10 août 1379.

Denis fut élu maire de Poitiers en 1392, fonctions qu'il remplit jusqu'en 1395. Sous sa magistrature, les remparts

de la ville furent modifiés pour incorporer l'Abbaye de Montierneuf et lui éviter ainsi d'être pillée. Il réalisa d'autres travaux importants

grâce aux subsides du duc de Berry.

Il rendit un aveu de la Chaptière au Seigneur de Clervaux le 1er Juin 1398. Il était à nouveau échevin de Poitiers en 1399.

Le 19 novembre 1390, il fit un premier testament et un second le 24 décembre 1401. Dans ce dernier, il élit sa

sépulture dans l'église des Cordeliers de Poitiers, où il fut en effet inhumé, du côté droit du grand autel. Le couvent des cordeliers

fut construit au XIIIe, sur l'initiative du confesseur du duc Jean de Berry. Occupé par les franciscains, il est

situé près des anciens remparts face à ce qui était à l'époque le bief Pinaudière et qui est devenu aujourd'hui

la place de la Brèche. Le couvent ne résista pas aux guerres de religions et il n'en reste aujourd'hui presque rien.

Selon sa volonté on y placa un tableau dans lequel il était représenté sous la figure de Saint Jacques,

sa première épouse, Jeanne (ou Catherine) Guérineau sous les attributs de Sainte Catherine,

sa seconde épouse, Jeanne du Chilleau avec ceux de Saint Jean Baptiste,

et sa troisième épouse, Jeanne de Taunay, avec ceux de Saint Jean L'Evangéliste.

C'est grâce à ce testament que nous savons qu'il s'était marié 3 fois et que nous connaissons les noms de ses épouses.

- Du premier lit, on lui connait une fille, Jeanne, mariée en 1390 à Guillaume de Chilleau ;

du deuxième lit sont :

- Nicolas,

chambellan du roi Charles VII, époux de Jeanne de La Rochefoucauld ;

- Gilbert tué à la bataille de Verneuil en 1424 ;

- Ambroise tué comme son frère à Verneuil ;

du troisième lit sont :

- Etienne, qui suit ;

- Jean, notaire et secrétaire du roi, héritier en 1418, ainsi que son frère Etienne et sa sœur Jacqueline,

de leur oncle maternel Herbert de Taunay, maire de Poitiers mort en 1430 ;

- Jacqueline, épouse de Poinsonnet de Vivonne ;

- Jeanne, mariée à Pierre Royrand auquel elle apporta le moulin de Moussay, puis à Jean de Vailly, premier président au parlement de Poitiers, qui fit un procès au nom de sa femme à ses beaux-frères Jean et Etienne

en 1433.

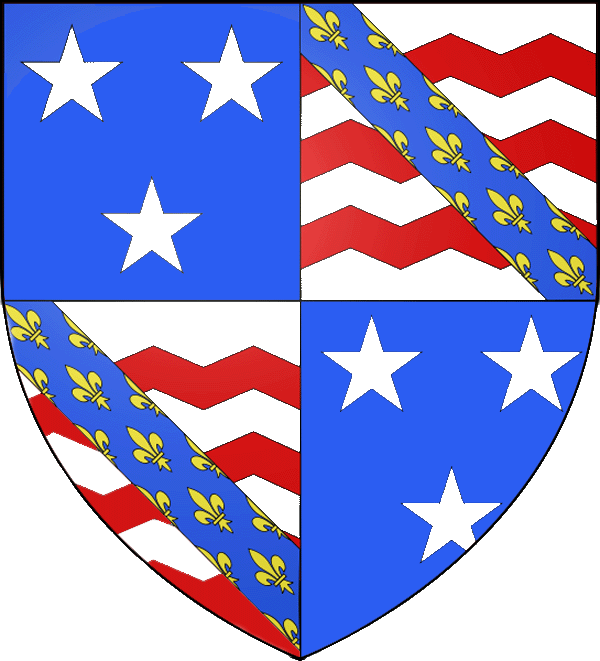

Sur le sceau de maire en cire rouge de son fils Denis, le chevron est surmonté d'une fleur de lys et les supports sont de cerfs et non des lions

(Inventaire des archives de la ville de Poitiers, carton 23, n° 843)

Lettres de rémission de février 1377

"Février 1377

Charles, par la grâce de Dieu roi de France et dauphin du Viennois. Savoir faisons à tous, présents et avenir, que de la partie de notre

aimé Denys Gillier, demeurant à Poitiers, fils de Philippe Gillier, nous a été humblement exposé que, comme le dit Philippe, son père, a été

par longtemps en plusieurs et divers offices de nous et de nos prédecesseurs, c'est à savoir en la recette du Poitou, Limousin et Belleville, maître des garnisons de notre très cher seigneur et père,

au temps où il était duc de Normandie, trésorier de Mâcon, maître des ports et passages de notre royaume, et en plusieurs autres états, entre lesquels

il fut trésorier de notre Dauphiné, depuis trésorier de France, châtelain et garde de notre château de Melun, et aussi commis et député à faire les ouvrages et édifices qui ont été faits de son temps en celui-ci,

et aussi à faire la bastide assise devant Marolles, et si s'entremit des œuvres de notre bois de Vincennes et aussi de certaines œuvres qu'il fit faire en

notre hôtel de Saint-Pol ; durant lequel temps le dit Philippe, tant par lui comme par d'autres de ses commis et dépiutés en son nom, fit plusieurs

recettes et mises de grandes sommes de deniers, et entre les autres de ses lieutenants et commis en ait été le dit exposant (Denis) ; et par spécial ait été lieutenant du dit Philippe son père,

en la recette du Poitou, Limousin et Belleville, et aussi au pays du Dauphiné,au temps que le dit Philippe en était trésorier ; et pour avoir compte du dit Philippe

sur ces choses, les eussent fait autrefois approcher et emprisonner et suspendre des dits offices, à fin de compte et autrement ; lequel Philippe

eut voulu au dit compte passer et allouer à sa décharge, devant les gens de nos comptes à Paris, plusieurs grandes sommes de deniers, lesquelles

lui furent débattues et contredites, tant en notre présence comme ailleurs. Et combien que depuis, à sa requète et prière, nous l'eussions sur ces choses à composition parmi la somme de

IIII. M. francs d'or et aussi parmi certaines autres choses, moyennant laquelle composition le dit Philippe et tous ses lieutenants et commis, qui avaient été pour le temps, étaient et demeuraient

quittes, absous et délivrés à toujours de toutes offenses, défauts, crimes et délits, si aucuns en avaient commis ou perpétrés ès dits offices, ou en aucun d'iceux ;

lesquels crimes et délits nous leur eussions acquitté, remis et pardonné, avec toute peine et amende corporelle, criminelle et civile, en quoi ils pourraient être encourus

pour occasion d'iceux, et avec ce les eussions acquité et absous à toujours de toutes recettes,mises et dépenses par eux faits et faites pour le dit Philippe et en son nom ès offices

dessus dits, ou en aucun d'iceux sans que nous ou nos officiers en puissent faire dores en avant aucune poursuite, action ou demande à l'encontre des dits Philippe, ses lieutenants ou commis, ou aucun d'eux,

si comme ce et plusieurs autres choses peuvent plus à plain apparaitre par nos lettre en laz de soie et cire vert."

Lire la suite

ici.

Jean de Berry, protecteur de Denis, détail du folio 1 du livre "Les très riches heures du duc de Berry", XVe

Son fils Etienne Gillier, seigneur des Rouziers (aussi Rosiers, paroisse de Mignaloux, aujourd'hui Mignaloux-Beauvoir) et de la Villedieu, issu du 3e lit, hérita des biens de ses frères et sœurs (notamment

du Clouzeau et de Forges après la mort de son frère Nicolas) ; il acheta Salles où il fit batir un château à la place de l'ancien,

Saint-Georges et quantité d'autres terres nobles, dont la seigneurie de Saugé à

Bagnault, pour laquelle il rendit aveu au château de Lusignan le 7 décembre 1451 et à nouveau dix ans plus tard.

Sa femme lui apporta la Villedieu de Comblé où Charles VII lui permit de construire un château pour s'opposer aux incursions des

Anglais et depuis ce temps-là les Gillier n'ont cessé de jouer un rôle important dans l'histoire de la contrée ; le roi résida plusieurs fois dans

ce château, notamment pendant l'instruction du procès de Jacques Cœur (octobre 1431) et pour

le mariage de Jean de Lévis en présence de la cour (1452).

De plus, son oncle maternel Hervet de Taunay fit son testament à Poitiers le 7 août 1430 et mourut peu après, étant maire de cette ville.

Dans un acte spécial, daté du lendemain 8 août, il nommait ses trois exécuteurs testamentaires parmi lesquels

Etienne qui était également principal héritier. Cette succession donna lieu à plusieurs contestations entre les héritiers et la veuve du défunt.

"Honorable et sage Me Etienne Gillier, licencié ès lois", fut élu maire de La Rochelle le jour de la Quasimodo, dimanche 27 avril 1427. Durant son mandat, une flotte anglaise

parut le 5 août portant une armée venue pour s'emparer de la ville. Les Rochelais se mirent en état de défense et leur maire

prit le commandement supérieur des habitants décidés à se défendre (milices). Grâce à leur défense énergique, l'ennemi se retira au bout de 14 jours.

Etienne était licencié ès lois d'après plusieurs actes des années 1427-1431.

Etienne fut établi par le roi Charles VII son procureur général au pays de Saintonge, Aulnis, et

gouvernement de La Rochelle, à une date que nous ignorons. Selon Roger Little (The parlement of Poitiers

1418-1436) ce fut en 1420, mais cela semble peu plausible.

Dans le récit du procès du magistrat

Rabuteau pour lequel il obtint du roi une sentence d'élargissement, en 1432, il est présenté comme étant "Etienne Gilier, licencié ès lois, le puissant seigneur des Rouziers

et de la Villedieu, déjà honoré sans doute de la confiance de Charles VII", sans autre qualification.

S'il était déjà procureur, cela aurait été précisé.

Dans le dossier Gillier de la Bibliothèque nationale se trouvent six quittances de ses gages comme

procureur à raison de 50 livres par an : elles sont datées des 10 novembre 1440, 31 janvier 1446, 28 novembre 1452, 8 juin

1458, 5 février et 15 juin 1463. La signature sur cette dernière se caractérise par le tremblement notable de la main montrant

celle d'un homme âgé.

D'ailleurs, en mars 1462 un certain Mery Rabeau s'était fait pourvoir de cet office sous le prétexte qu'Etienne était

"vieil et débilité" mais en juin des lettres de Louis XI le rétablissaient dans cette charge. Cependant, en 1463,

"maître Etienne Gillier devenu trop chargé d'ans pour exercer la charge", obtint

du roi qu'il en pourvoie son petit-fils Jacques.

Le

15 mars 1461 il avait rendu hommage

de l'office de clergie (greffe) des présentations du Poitou, office tenu en fief qui avait été accordé à son père, Denis,

en raison de ses services, ainsi qu'à ses descendants.

(C'est par l'intermédiaire de ce greffe que commençaient tous les procès : le procureur du demandeur et celui

du défendeur devaient rédiger une "cédule" dans laquelle ils indiquaient les noms de leur clients et le but de leur

présentation au greffe. Cette cédule rédigée en double exemplaire, était contrôlée et enregistrée par le magistrat).

Le 7 décembre 1461, il fit hommage

au château de Lusignan du fief de Saugé à Bagnault,

et aveu de ce même fief le 20 juin 1462. Il mourut en 1464.

Il avait épousé Andrée Andrault puis, étant veuf en 1432, il se remaria à une demoiselle Barbin. Du premier mariage

il eut au moins Françoise, mariée en 1452 à Jean Barbin, seigneur

de Puygarreau ; Jean, qui suit, et Jeanne, sans alliance.

On notera que pour Amos Barbot, dans son Histoire de La Rochelle, il y aurait deux Etienne : le père qui fut

maire, et le fils

qui fut procureur du roi en Saintonge ! Serait-ce une explication au fait que

sur un sceau de 1440 son écu est supporté par deux béliers et sur un autre de 1445 par deux cerfs ?

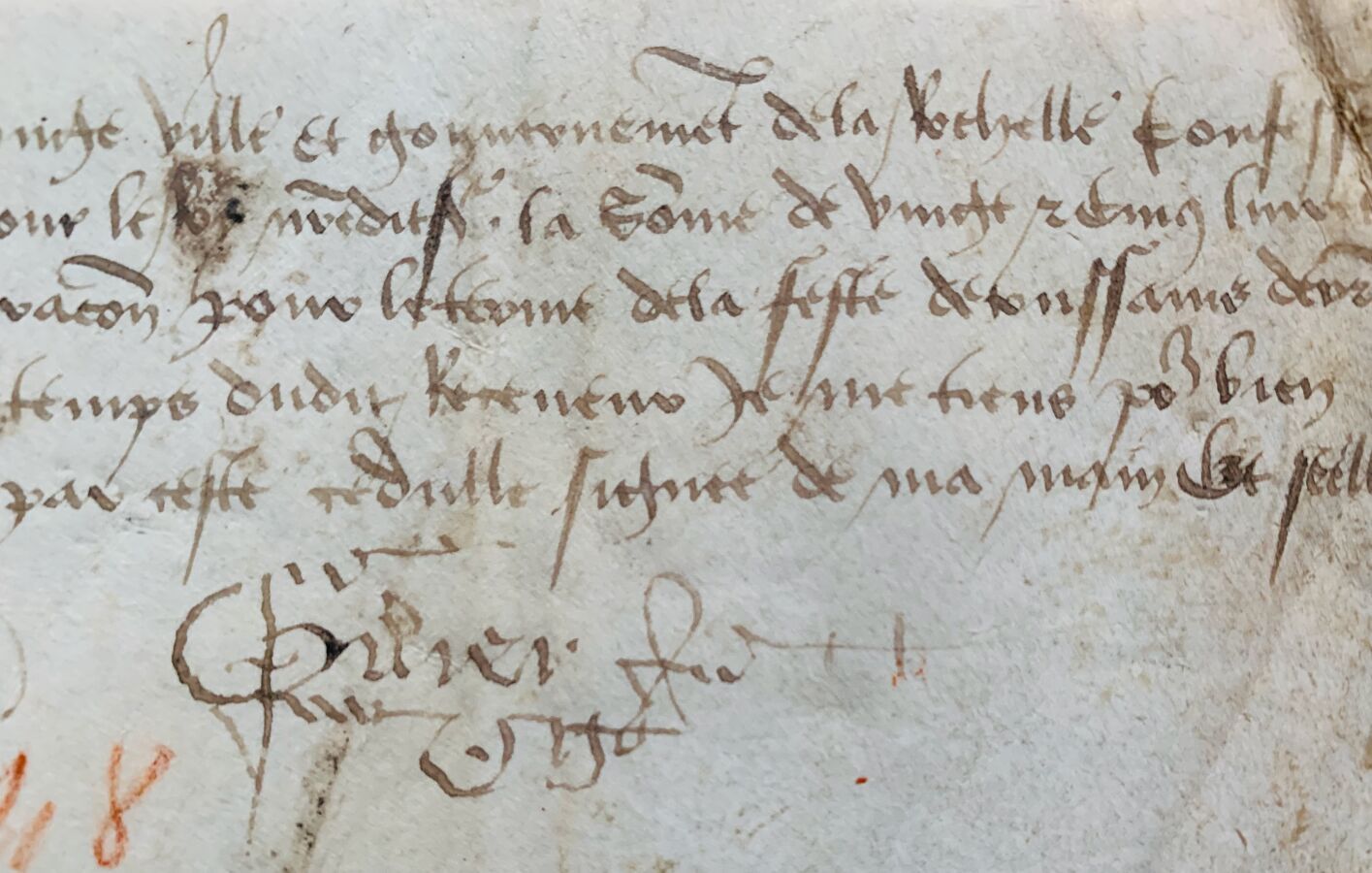

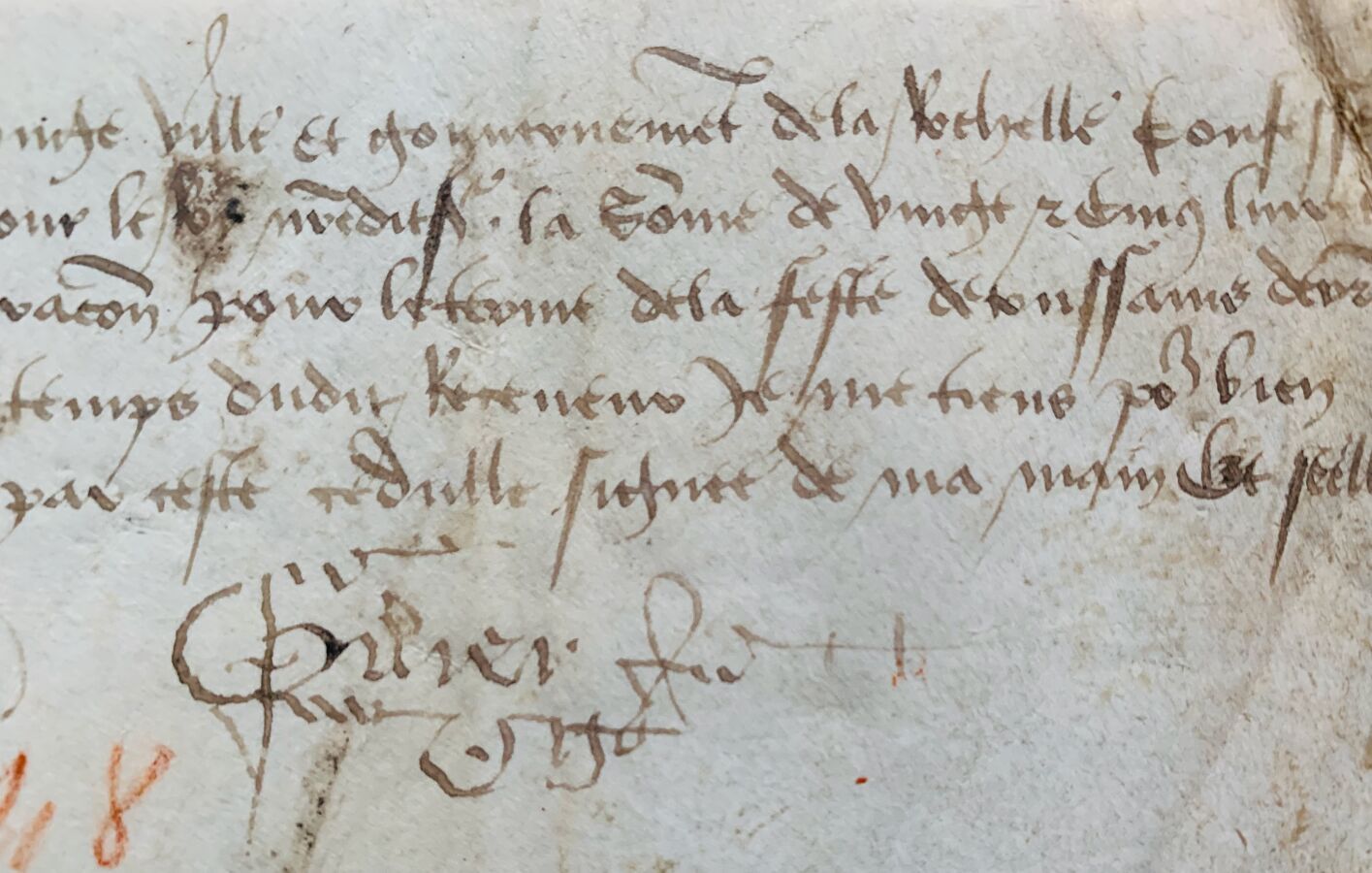

Pièce signée par Etienne Gilier, " procureur du Roi " à La Rochelle. 18 novembre 1452.

Il confesse avoir reçu des mains du receveur du roi la somme de 25 livres tournois " qui mestoient deubz à cause des gaiges de mondit office de procuration pour le terme de la feste de Toussains

Le château de Villedieu-de-Comblé, construit en 1410 sur des fondations plus anciennes

a été largement modifié un siècle et demi plus tard

et a bénéficié d'importants travaux de rénovation ces dernières années.

Jean Gillier, écuyer, seigneur de Salles, Saint-Georges, le Clouzeau, la Villedieu de Comblé, Riberolles,

etc.,

succéda en

1461 à ses grands-parents Andrault comme seigneur de Champ-Greslard et des Gobinières, paroisse de

Saint-Projet (79). Il rendit aveu le 10 mars 1464 de l'office de clergie des présentations du Poitou qui lui

revenait également par la mort de son père.

Il fut nommé procureur du roi en attente de la majorité de son fils Jacques.

Jean Gillier, qualifié écuyer, seigneur de la Villedieu-de-Comblé, obtint de la cour, le ler février 1473,

un arrêt qui lui adjugeait le bénéfice de quatre défauts contre ses adversaires et condamnait ceux-ci

à lui restituer les terres litigieuses, à lui payer 400 livres parisis de dommages-intérêts, et à 300 livres

d'amende envers le roi. Un mandement pour l'exécution dudit arrêt se trouve sur le registre de Parlement,

à la date du 13 juillet 1475. (Arch, nat., X2a 39, séance du 23 avril 1472 ; X2a 40, fol. 8 v0 et 249.)

Notaire et secrétaire du roi, il rendit aveu et dénombrement à la veuve du seigneur des Touches, «pour son hôtel

et hébergement des Rouziers avec ses appartenances et dépendances tant en maisons , granges, courtillages,

terres, prés, et bois et autres choses quelconques.»

Il avait épousé Françoise Méhée d'où :

- Jacques, qui continue cette branche de Villedieu de Comblé et de Saint-Georges, fut pourvu en 1463, à la demande

d'Etienne, son grand-père, et sur la présentation de la reine douiarière Marie d'Anjou,

comtesse de Saintonge, de l'office de

procureur

du roi en Saintonge et gouvernement de Ia Rochelle en remplacement de son aïeul. Les archives conservent les quittances

de gages de cet office, scellées de ses armes, des 12 mai 1464, 10 juillet 1466 et 19 juillet 1469.

Ces gages s'élevaient à 50 livres par an. Louis XI confirma Jacques dans la jouissance de cet office par lettres datées de la Rochelle

le 25 mai 1472, qui sont accompagnées de deux autres quittances de gages, l'une du 11 juillet 1374 et l'autre

du 3 décembre 1480.

Le 14 décembre 1484, alors seigneur de Villedieu-de-Comblé, il rendit aveu au roi de l'office fieffé de

clerc du greffe des présentations de Poitou (A.N. P.1145, fol. 144), dont Charles VIII, le 20 août 1485,

lui confirma le don qui avait été fait à son bisaïeul Denis Gillier et à ses héritiers. Il avait épousé Marie Le Ferron,

dame de Petousse, dont il eut deux fils et sept filles

;

- Jean, prieur de Saint-Jean de la Rochelle, curé de Saint-Sauveur en cette ville puis chanoine de Notre-Dame de Poitiers ;

- Pierre, auteur de la branche de Puygarreau ;

- Guillaume, qui suit ;

- Jeanne, mariée à Louis de la Brousse.

Guillaume Gillier

Guillaume Gillier, chef de la branche des seigneurs de Salles, terre qu'il avait eu dans son partage, écuyer,

seigneur de Salles (Deux-Sèvres) et de Gastebourse, était un homme d'armes du seigneur de Bressuire au ban

des nobles du Poitou en 1467. Il était protestant selon Eugène Haag (

La France protestante, 1846).

Lui et son père rasèrent tout ce qui pouvait exister (sans doute une motte féodale) pour construire un château,

apportant

une architecture gothique début Renaissance dont une partie est encore visible de nos jours: fenêtres, portes

de tour, escalier en vis. Un de ces Gillier fit construite une chapelle avec armoiries dans l'église de Salles.

Il fut envoyé le 13 novembre 1483 au devant du cardinal Balue pour le faire retourner à Rome sans entrer dans

le royaume

et lui donner des nouvelles du roi, voyage pour lequel il perçut onze livres.

Guillaume est dit seigneur de Gastebourse, du ressort de la Mothe-Sainte-Héraye, au ban de novembre 1491 où il figure pour lui et pour la

veuve de son frère Jacques.

Il épousa par contrat du 19 juillet 1473 par devant Petit, notaire à Saint-Maixent,

Jeanne Jousseaume. Il était mort en 1504 ayant eu : Pierre qui poursuit cette lignée ; Eustache, auteur de la branche de la Fortranche ; Catherine, mariée à

René Chevalier ; Marie, qui épousa Pierre Payen ; Renée, femme de Jacques Rivault ; Jacqueline, qui suit ;

Le château de Salles (Deux-Sèvres)tel qu'il apparait aujourd'hui

Le château de Salles devint une baronnie en 1572 suite au mariage de Louise Gillier avec François de Sainte-Maure, baron de Montausier.

Jacqueline Gillier, dame de Rimbault, épousa en 1525 François Lévesque, écuyer, seigneur de Marçonnay, Boisgrellier, Rimbault,

Bois-Pouvreau, Sanxay et Nesdes,

lieutenant de vénérie, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier de Saint-Michel en 1574. Veuve, elle se

remaria avec Geoffroy de Barbezières, chevalier, seigneur de la Roche-Chémerault.

Le château de Marçonnay (classé M.H.) date du XVe siècle

La seigneurie appartint aux Lévesque de 1369 au moins à 1683, date de leur émigration en Hollande puis au Canada.

Suite de la descendance

Renée LEVESQUE

¦

Jeanne de HAUTEMER

¦

Claude d'ETAMPES

¦

Michel Clériade du FAUR de PIBRAC

¦

Bénigne BERBIS de RANCY

¦

Marie-Marguerite BERBIS de RANCY

¦

Marie Jeanne CHIFFLET d'ORCHAMPS

¦

Victoire BOQUET de COURBOUZON

¦

Adèle LE BAS de GIRANGY

¦

Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS

¦

Maurice, comte O'MAHONY