Enguerrand d'EUDIN

Capitaine de Loches (1358)

Sénéchal de Beaucaire (1379)

Gouverneur du Dauphiné (1384)

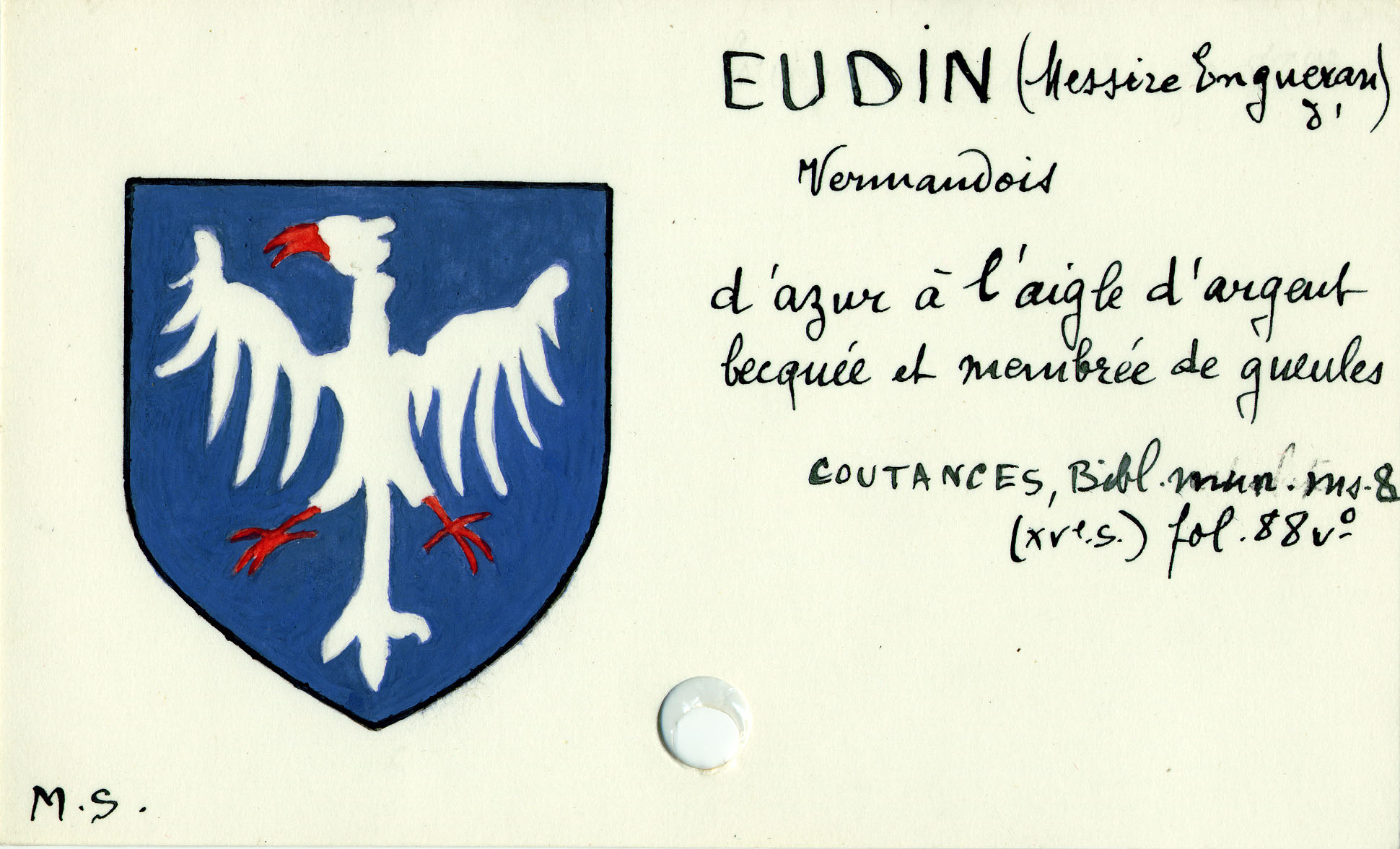

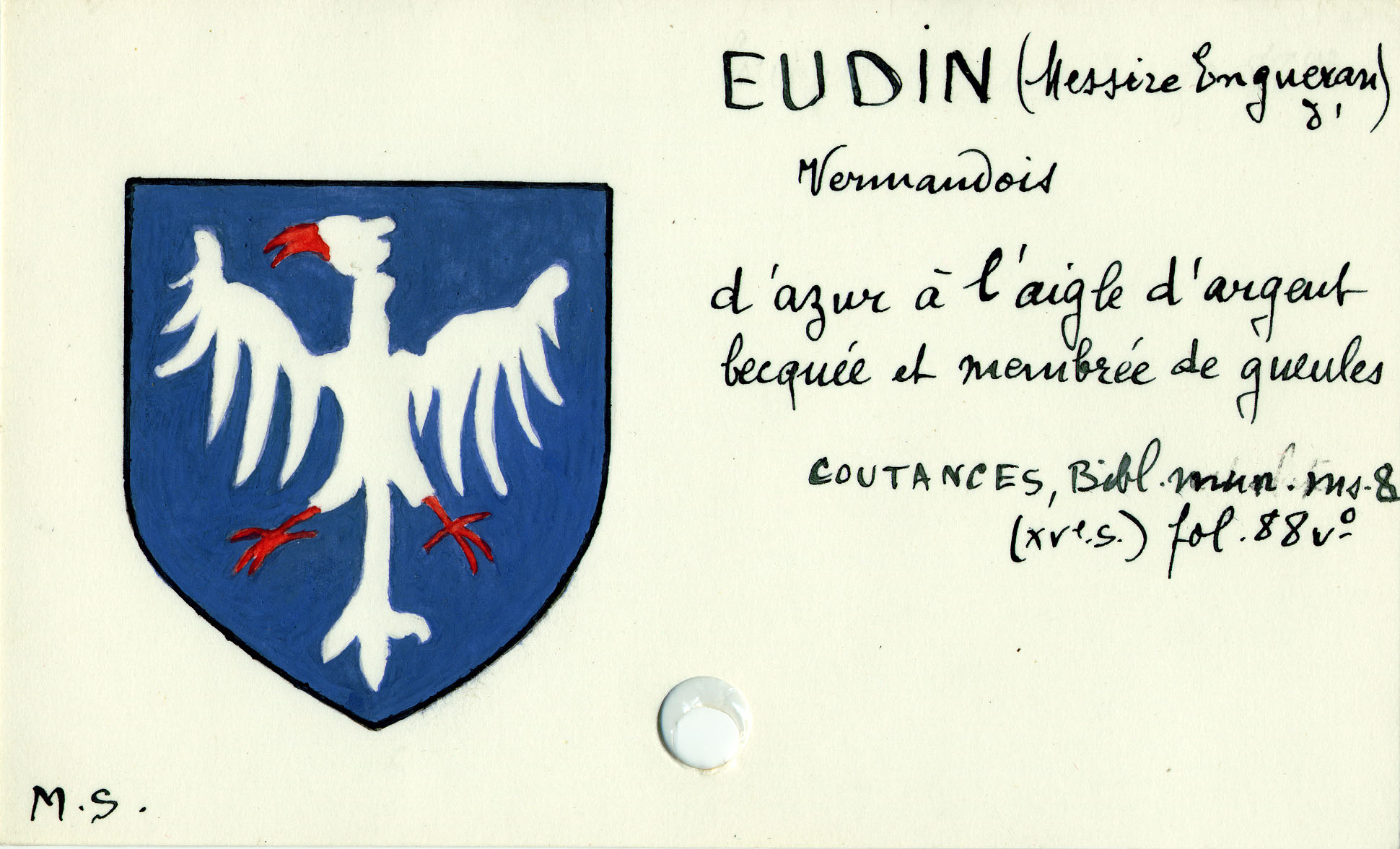

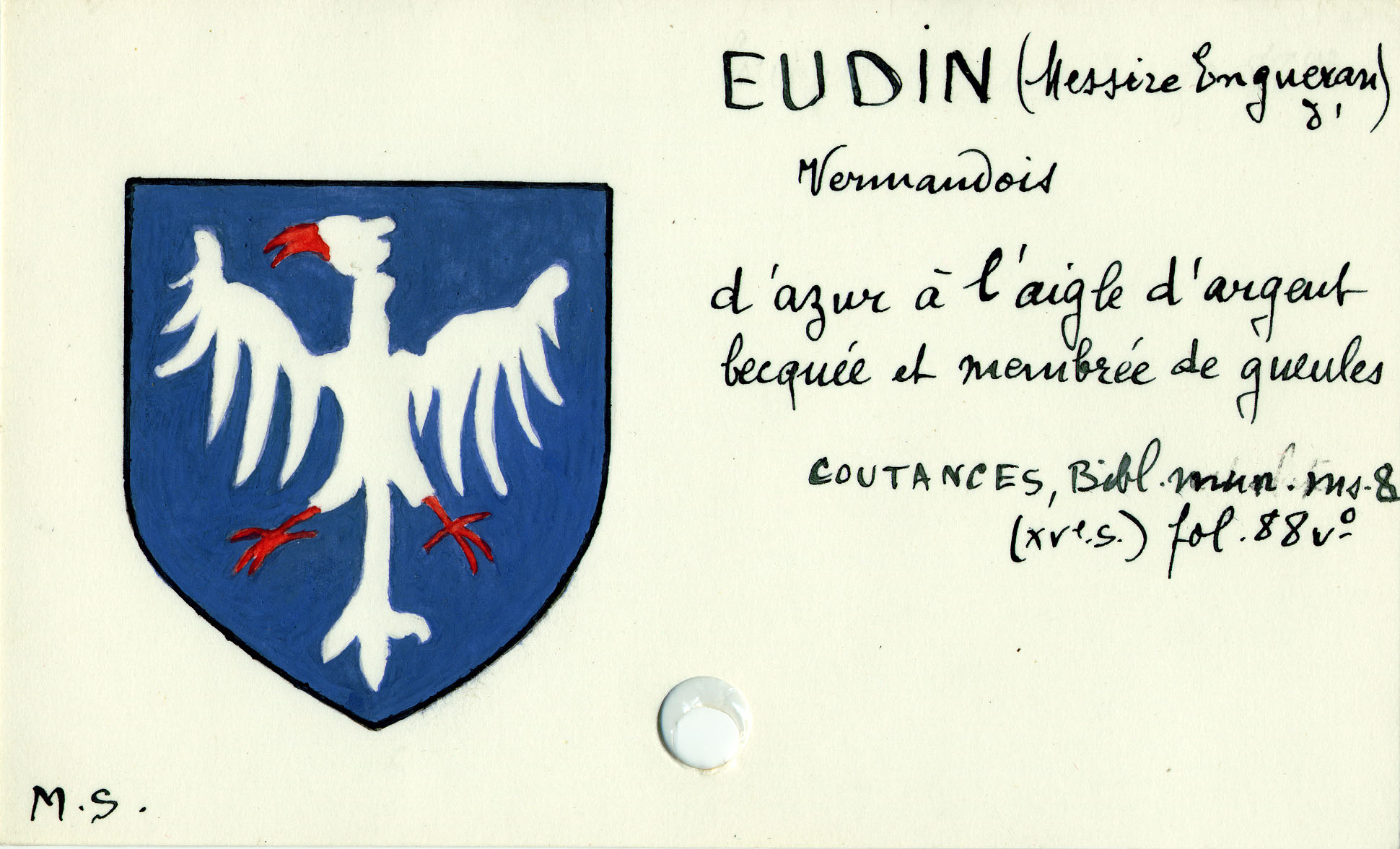

Statue tombale d'Enguerrand d'Eudin en l'église Saint-Martin de Frencq, et ses armoiries.

Statue tombale d'Enguerrand d'Eudin en l'église Saint-Martin de Frencq, et ses armoiries.

Parfois appelé Enguerrand de Hesdin, on connait peu de choses de sa jeunesse et de ses origines. Il semble avoir appartenu à un milieu de

petite noblesse du pays de Montreuil et du Boulonnais où se recrutaient des baillis seigneuriaux et des franc-hommes d'abbaye. Selon la Société d'Emulation d'Abbeville,

il était le fils de Wales de Eudin, bailli d'Abbeville puis de Fiennes, et de Mahaut d'Hodicq, dame de Frencq.

Le testament d'Enguerrand indique Frencq comme lieu de sépulture de sa famille, mais les documents sur celle-ci font défaut et elle

ne semble pas avoir eu beaucoup de notoriété. Les circonstances aidant, ce n'était pas un obstacle à une carrière militaire ou politique, l'époque prêtant aux fortunes

surprenantes, dont Du Guesclin est l'exemple.

C'est parmi les gens d'armes commandés par Arnoul d'Audrehem, châtelain d'Angoulème et capitaine du comté depuis 1349, que l'on voit

Enguerrand d'Eudin débuter dans le métier des armes. Le 23 février 1351 il donna quittance de ses gages et de ceux de son écuyer à l'ost de Saint-Auvent.

Il était au combat des Trente qui eut lieu entre Ploërmel et Josselin, en Bretagne, le 26 mars 1351. Il était au siège de Saint-Auvent (janvier-février 1352), non loin de Rochechouart, dans le Limousin.

Il était également présent, comme écuyer, à la monstre d'arme des gens d'armes de son hôtel qu'Arnoul d'Audrehem passa le 8 juillet 1353 à Limoges, peu avant la bataille de Comborn.

Quand Audrehem vit ajouter à ses fonctions celles de lieutenant du roi en Normandie, et alla gurroyer du côté de la Bretagne, Enguerrand le suivit.

Il était présent en 1354 à la mêlée de Montmuran où un corps de troupes anglais, venu du château voisin de Becherel, fut battu. Eudin fit prisonnier

l'anglais Hugues de Calverly qui commandait la place. Andrehem alla ensuite s'établir à Pontorson, aux confins de la Bretagne et de la Normandie.

Il fut nommé capitaine des château et châtellenie de Loches le 3 juin 1358 et devait y rester jusqu'en août 1364. Quand les hostilités s'étaient

ouvertes en 1356, l'armée royale s'était mise en mouvement pour gagner Dreux, puis Turbœug et enfin mettre le siège devant Breteuil (juillet).

Eudin était engagé dans la campagne de connétable Moreau (Robert de Fienne).

Son rôle de capitaine de Loches n'était pas que celui d'un chef de garnison chargé du commandement militaire. Dans une contrée infestée d'ennemis

où le plus mince mouvement de troupes, du côté français, devait être l'objet d'une longue préparation, il lui fallait mettre en état les défenses de

la ville, lever des subsides, réquisitionner des vivres, etc., autant de tâches où le capitaine devait faire preuve de qualités d'administration autant que de soldat.

Mais Pierre de Palluau, sire de Montrésor, se présenta au conseil du roi le 13 juillet 1364, mandaté par les habitants de Loches,

de Beaulieu et d'autres localités voisines,

pour obtenir la destitution du capitaine, coupable, d'après lui, d'abus de pouvoir, de crimes de

droit commun et de propos offensants pour la couronne.

La conclusion du sire de Montrésor était qu'il y avait lieu

de nommer un autre capitaine et de punir rigoureusement

Enguerrand d'Eudin. Celui-ci ne sut opposer, semble-t-il,

qu'une défense médiocre, affirmant son dévouement envers

la couronne de France et essayant de jeter le discrédit sur

son accusateur, « qui n'avait jamais mis de cuirasse pendant

que d'autres faisaient campagne et avait préféré se tenir

coi dans son château, où l'on disait d'ailleurs qu'il recevait

parfois des Anglais». Il se défendait d'avoir fait des malversations, accusant le sire de s'être fait l'écho de calomnies

propagées par ceux qui ne voulaient ni payer de tailles, ni

participer au guet, ni aider à la défense de Loches. On s'ef-

forçait de le perdre dans l'esprit de son seigneur, « ce qui,

pour un noble, était aussi dur que la mort », et il deman-

dait de répondre par gage de bataille.

Peu après la comparution du capitaine devant le

Conseil du Roi, il était remplacé par Jean d'Azay, le

9 août 1364.

L'affaire, cependant, suivait son cours. Les deux adversaires avaient été mis l'un et l'autre aux arrêts dans Paris. Le Parlement prit une dernière fois connaissance

de l'affaire, ne jugeant qu'au civil à la prière du roi, favo-

rable à Eudin. La cour le déclara enfin « suffisamment excusé »

et lui attribua 1.000 francs de dommages-intérêts.

On ne sait pas néanmoins de façon précise ce que devint

Eudin après la nomination de son successeur. Il est possible

que les années 1365 à 1368 aient marqué pour lui un temps

de répit dans l'activité militaire. Ce fut aussi un moment

de paix relative pour le royaume, le nouveau roi Charles V

ayant eu l'idée d'envoyer les Compagnies poursuivre leurs

aventures en Espagne sous la conduite de Bertrand du Guesclin au service des prétentions d'Henri de Trastamare.

C'est en tout cas à cette époque qu'Eudin s'avisa de

contracter mariage. Il est malheureusement impossible de

savoir dans quelles conditions la chose se décida. Il épousa

Jeanne, dame de Châteauvillain, qui venait d'être veuve du

célèbre Arnaut de Cervole, surnommé l'Archiprêtre. Celui-ci,

après avoir fait campagne en Provence et figuré parmi les

combattants de Cocherel, avait joui un moment du titre de

capitaine royal en Berry avant de mener campagne en Lorraine et de périr assassiné par ses propres troupes en 1366.

Quant à la dame de Châteauvillain, dont Eudin était le quatrième mari, elle devait son nom à une seigneurie champenoise

située sur les confins de la Bourgogne. Elle était par sa famille

apparentée à la noblesse bourguignonne et ce mariage donna

à Eudin une position sociale affermie qui dut le qualifier

pour les charges importantes qu'il allait désormais occuper :

Conseiller et chambellan du roi, gouverneur de Tournai et commis à la garde des châteaux de Mortagne et de Crevec ur en 1369,

souverain

gouverneur de Ponthieu et sénéchal du dit comté par lettres de mai 1372,

capitaine de Cotroi en 1372.

,

La paix conclue à la suite des conventions de Brétigny

ne dura guère.

On ne sait ce que fit Eudin dans les premiers engagements,

mais sa qualité de gouverneur de Ponthieu ne l'empêcha

pas de participer le 4 décembre 1370 à la bataille de Pontvallain en

compagnie de Bertrand du Guesclin.

Peu après avoir participé à l'attaque du corps expéditionnaire anglais de Robert Knolles, Enguerrand d'Eudin fut envoyé

par le roi en Ponthieu, pays alors nouvellement repris sur

les Anglais, comme « souverain gouverneur ». On avait

joint à sa charge l'office de châtelain du Crotoy. Peut-être

pourtant n'y parut-il qu'en intérim, car il succédait à Jean

Bernier, ancien prévôt de Paris, qui était encore en Ponthieu

au début de 1371 et qui y revint quelques mois en 1373,

quand Eudin eut cessé ses fonctions.

Eudin, devenu sans doute par son mariage bourguignon

un personnage important, homme d'une valeur militaire reconnue, semble avoir été mêlé de plus près désormais à la

conduite générale des affaires. Il est fort intéressant de trouver dorénavant Enguerrand

d'Eudin - appelé alors volontiers sire de Châteauvillain -

mêlé à ces négociations, de voir apparaître en lui un personnage qui s'affirmera à mesure que s'écouleront les années :

l'homme politique et le diplomate. La paix était en vue.

Le 9 mars 1374, Jean de

Bueil, Enguerrand d'Eudin et Guillaume Mauvinet apportèrent au roi un projet de traité. Le conseil royal en délibéra et son avis fut défavorable, mais Charles V semble

avoir passé outre. Ce n'était là d'ailleurs que la première ébauche des négociations qui, de portée limitée ou générale,

allaient se poursuivre durant deux ans. Le 13 janvier 1375,

par des lettres patentes datées du Louvre, Charles V donnait

à Hugues de Châtillon, grand maître des arbalétriers, à

Enguerrand d'Eudin et à un chanoine de Rouen, Nicolas

du Bosc, pouvoirs de négocier en vue d'une trêve locale. Du

côté anglais, les négociateurs étaient Jean de Burley, capi-

taine de Calais, Jean de Harleston, capitaine de Guines et le

clerc Jean Shepeye. Les sauf-conduits qui leur avaient été

accordés étaient valables jusqu'au 20 février.

Le 5 février, les émissaires français se trouvaient à Hesdin,

d'où ils donnaient vidimus des lettres du roi. La trêve fut

conclue le 11, à l'abbaye de Bourbourg, pour un territoire

compris entre la Seine, l'Oise et la Lys. Ce n'était là

encore qu'une suspension d'armes de portée restreinte.

Les véritables négociations allaient s'ouvrir à Bruges et

Enguerrand d'Eudin y participa, arrivant dans cette ville

dès le 23 mars avec les négociateurs français, c'est-à-dire

le duc de Bourgogne, l'évêque d'Amiens, les comtes de

Tancarville et de Sarrebrück, Hugues de Châtillon et le

chanoine Nicolas du Bosc. Les négociateurs anglais, dirigés

par le duc de Lancastre, arrivèrent le lendemain. Les pour-

parlers s'ouvrirent le mardi 27 mars et durèrent trois mois.

Une trêve d'un an fut enfin proclamée le 27 juin, trêve

générale qui devait faire cesser les hostilités en tous lieux dès

l'instant où elle y serait connue. Si la trêve de Bruges avait été conclue pour un an, elle fut prorogée et dura en fait jusqu'à la mort d'Edouard III,

survenue le 21 juin 1377. De 1376 à 1378, nous perdons de vue

Enguerrand d'Eudin. Nous ne savons s'il fut employé par

le roi pour quelque besogne, comme pourrait le donner à

penser une quittance donnée au receveur général des aides

le 26 septembre 1377, ou s'il se retira dans ses fiefs de Bourgogne en se plaçant ainsi à la disposition du duc Philippe

le Hardi. Si ces années, cependant, ont pu être d'assez

peu d'importance pour notre personnage, elles offrent, sur

le plan de l'histoire générale, un intérêt considérable et les

événements du temps allaient avoir une influence non

négligeable sur la suite de la carrière politique du sire de

Châteauvillain.

La guerre allait cependant reprendre en Bretagne après que le roi eut fait prononcer par le Parlement la réunion du duché.

Le 3 août 1379 Jean de Montfort débarqua à Dinard.

Le roi de France prit immédiatement des mesures

de précaution, levant une armée qui se rassembla dans

l'Avranchin sous les ordres du duc d'Anjou, tandis que les

coureurs bretons jetaient l'effroi sur les terres normandes

et angevines. Enguerrand d'Eudin semble à partir de ce

moment avoir partie liée avec le duc d'Anjou qu'il s'était empressé de rejoindre en septembre.

Le 25 octobre 1379, au moment même où le duc d'Anjou

négociait avec le duc de Bretagne, une émeute des plus graves

éclatait à Montpellier. La répression ne pouvait être que sévère : elle s'annonça terrible. Le duc d'Anjou réunit une véritable armée

destinée à terroriser la ville rebelle, comme s'il se fût agi

d'une chevauchée de Guyenne. Il ne commença effectivement à se diriger vers Montpellier que vers la fin de

1379 ; mais il y avait été précédé par Enguerrand d'Eudin,

nommé sénéchal de Beaucaire et agissant en tout cas comme

tel dès le 18 novembre. Le gouvernement royal n'avait pas

été le seul, d'ailleurs, à s'émouvoir de la situation à Montpellier. Le pape d'Avignon, Clément VII, avait rapidement

envoyé un cardinal sur les lieux pour enquêter et s'interposer.

Le duc d'Anjou lui-même, avant de gagner Montpellier,

tint à passer par Avignon, où il eut une longue conférence

avec Clément VII. A Montpellier cependant, Eudin ne

chômait pas, se faisant donner des otages et exigeant enfin

de la population, le 1er janvier 1380, une déclaration de soumission à la volonté royale. Le duc d'Anjou arriva dans la

ville le 20 janvier, entouré d'un appareil militaire considérable, sans s'émouvoir apparemment des supplications de

la population qui, massée en bon ordre le long des rues, criait

sans cesse « miséricorde ! ». Le réquisitoire que les gens du roi

prononcèrent alors devant les habitants terrifiés demandait

six cents exécutions. Ce n'était là vraisemblablement que

sinistre comédie, le duc d'Anjou ayant bien d'autres ambitions en tête. Peu après, sur l'intervention, disait-il, du pape

Clément VII, il se contentait du châtiment des principaux

responsables de l'émeute et d'une indemnité pour les vic-

times.

La mort du roi, survenue le 16 septembre 1380, changea beaucoup de choses. Le duc d'Anjou devint régent du royaume.

L'agitation dans la sénéchaussée de Beaucaire atteignit son point culminant en 1383. Enguerrand d'Eudin, qui avait proposé en vain l'amnistie aux

Tuchins au mois de mars, les poursuivit partout, assisté de

divers officiers et d'habitants nobles du pays. La répression

fut impitoyable et les excès des officiers royaux y égalèrent

parfois ceux des bandes. Celles-ci, d'ailleurs, ne purent effectivement tenir plus longtemps la campagne contre une

« gendarmerie » bien commandée. Elles remontèrent vers les

hautes régions du Vivarais, de la Lozère, du Velay, du

Rouergue et de l'Auvergne.

Le 27 juillet 1382, la reine de Naples fut assassinée sur ordre de son cousin Charles de Duras. Lorsque le bruit de sa mort arriva en Provence,

les villes et les seigneurs s'y partagèrent en deux camps, Aix et la plus grande partie du pays

reconnaissant aussitôt Charles de Duras, tandis que Marseille

et Arles déclaraient n'accepter pour roi que Louis d'Anjou.

C'est en cette occasion qu'Enguerrand d'Eudin apparut

une fois encore comme un homme précieux. Deux lettres

adressées aux Marseillais par le roi Charles VI et le pape

Clément VII les avertirent en mai de l'intervention officielle

du sénéchal de Beaucaire, qui avait rassemblé une armée

dans le Comtat en prenant le titre de « capitaine général du

Pape et du roi Louis de Jérusalem et de Sicile ». Eudin s'empara de nombreuses places.

Louis d'Anjou, qui, après la mort de la reine de Naples, était devenu comte de Provence et de Forcalquier et roi titulaire de Naples

et de Jérusalem, mourut à son tour, le 20 septembre 1384. Des négociations s'ouvrirent alors. De son côté Enguerrand fit sa paix avec Marie de

Bretagne en se faisant verser par

elle 3 000 francs d'indemnité pour la restitution des châteaux de Provence.

Mais à ce moment il venait d'être nommé par le Conseil du

roi à un poste plus important encore, celui de gouverneur

du Dauphiné. Par des lettres du 22 janvier 1385, il avait été nommé lieutenant du dauphin de Viennois et son commissaire et nonce spécial dans le royaume

d'Arles, le Dauphiné et les diocèse de Valence et de Dié. Peu après la mort gouverneur, Charles de Banville

Eudin fut désigné pour ces fonctions de gouverneur par lettres du 17 octobre 1385.

Bien que chargé du Dauphiné, Eudin se vit au début

confier des missions qui l'amenèrent à des déplacements loin

de son nouveau gouvernement. En mai 1386, il fut choisi

pour se rendre à la cour de Milan, en compagnie de Jean de

la Personne, de Jean de Montagne et de Me Robert Cordelier, négocier le mariage de Louis d'Orléans avec Valentine

Visconti. L'ambassade y conclut, le 6 août, un accord qui

contenait les éléments du traité de mariage définitif .

Peu après, Eudin repartait vers le nord de la France. C'était

le moment où le Conseil du roi songeait à un débarquement

des troupes françaises en Angleterre. Se souvenant de la

valeur militaire du gouverneur du Dauphiné, il venait de lui

confier de nouveau la capitainerie du Crotoy et le chargeait

de commander les troupes qui se rassemblaient pour le

passage du détroit. On le trouve à ce poste en septem-

bre 1386. Le passage, cependant, n'eut pas lieu et Eudin revint

bientôt en Dauphiné. Les campagnes militaires d'Eudin s'arrêtèrent là.

Le danger de guerre s'étant rapproché des

frontières du Dauphiné, menacé d'être envahi par les bandes

« anglaises » du Languedoc, Eudin promulgua le 7 octobre 1387 la « Grande Ordonnance », qui, suivie un mois après d'un règlement

d'application, devait assurer la mise en défense du pays. Le 6 février 1388, il faisait décider la levée d'une taille de 1 500 francs

d'or sur tous les habitants du Dauphiné.

Les travaux de mise en défense ne furent terminés qu'au bout de

trois ans. La situation générale, cependant, allait en s'aggravant, le Dauphiné se trouvant sur le point d'être envahi

par les routiers du comte Jean d'Armagnac.

Dès le début de 1391, des rassemblements

de gens d'armes étaient signalés sur les bords du Rhône.

Quelques mois après, les premières troupes du comte d'Armagnac traversaient les Alpes pour passer en Lombardie.

Mais désormais la sécurité du Dauphiné allait incomber à

un autre gouverneur, car le 6 mars 1391, Enguerrand d'Eudin

avait rendu son âme à Dieu.

Tombé malade au cours d'un séjour à Paris dans les der-

niers mois de 1390, il avait dû être soigné à l'Hôtel-Dieu.

C'est là qu'il dicta son testament, le 19 octobre, aux notaires

royaux Nicolas Feurbourg et Vincent Chaon, qui en délivrèrent quatre exemplaires ; l'un à l'usage du testateur, un

autre pour sa fille, Jeanne d'Eudin, épouse de Louis de

Boubers ; un autre pour le chapitre d'Amiens et le dernier

pour les exécuteurs testamentaires, fort nombreux selon un

usage alors répandu. Dans ses dernières volontés, il deman-

dait à être inhumé à Frencq, « où son père et ses prédécesseurs reposaient » et où il déclarait vouloir fonder une

chapelle. Il fondait des messes à Frencq, à Longvillers, à

Saint-Josse-sur-Mer, à Abbeville, à Rue et à Amiens. Quelques mois après, le 25 février 1391, sentant sans doute la fin

approcher, il ajoutait un codicille important où il marquait

les nombreux legs à faire sur ses meubles et acquêts. Il

donnait aussi sa terre d'Ergnies aux Célestins qui se fondaient à Amiens et désignait plusieurs exécuteurs testamentaires chargés de s'occuper de ses legs en Dauphiné,

notamment envers les chanoines de Saint-André de Grenoble, auxquels il donnait son hôtel du Châtelet en les priant

de célébrer à son intention une messe « pareille à celle de feu

monsieur Charles de Bouville », son prédécesseur dans le

gouvernement du pays. Il mourut au le 7 mars et son corps dut sans doute

être transporté à Frencq, selon le cérémonial qu'il avait

prescrit, « en un chariot avec un drap noir dessus à une croix

rouge ». Selon sa volonté, son cœur fut remis aux Célestins d'Amiens et déposé dans leur église où on lisait :

Dessous cette lame gist le cœur de noble et puissant seigneur monseigneur Engerrand d'Eudin, chevalier, jadis gouverneur

du Dauphiné, conseiller et chambellan du Roi, notre Sire, qui trespassa de ce siècle le 7e du mois de mars 1391. Priez pour son âme.

Et fu ledit chevalier premier et principal fondateur de céans

Dans la collégiale Saint-André de Grenoble, la chapelle Sainte-Madeleine avait été peinte aux armes d'Enguerrand, et un mausolée rappelait sa mémoire.

De son mariage avec Jeanne de Châteauvillain (dont c'était le 4e mari), naquit une fille, notre ancêtre Jeanne, mariée à Louis d'Abbeville,

seigneur de Boubers, Domvast, Beaumetz-les-Cambrai, la Gaule d'Arras.

Source :

ENGUERRAND D'EUDIN, Capitaine Royal de Loches,

Sénéchal de Beaucaire, Gouverneur du Dauphiné par Henri Martin, paru dans le "Bulletin de la Société archéologique de Touraine" année 1958, t. XXXII.

ENGUERRAND D'EUDIN, gouverneur de Ponthieu et du Dauphiné, par le comte de Brandt de Galametz, paru dans le revue de Mémoires

de la Société d'Emulation d'Abbeville (1901)

Lien de Parenté

Enguerrand d'EUDIN

¦

Jeanne d'EUDIN

¦

Edmond d'ABBEVILLE

¦

Jeanne d'ABBEVILLE

¦

Philippes de MELUN

¦

Guillemette de LUXEMBOURG

¦

Robert von SAARBRÜCKEN

¦

Guillemette von SAARBRÜCKEN

¦

Robert de LA MARCK

¦

Diane de LA MARCK

¦

Charles-Henri de CLERMONT

¦

Isabelle de CLERMONT

¦

Françoise de BEAUVAU

¦

Jean-Armand de VOYER de PAULMY

¦

Céleste de VOYER de PAULMY

¦

Agathe de LA RIVIERE

¦

Yvonnette RIVIE de RICQUEBOURG

¦

Monique de GOUY d'ARSY

¦

Arsène, comte O'MAHONY

¦

Maurice, comte O'MAHONY