Ysabel BABOU de la BOURDAISIERE

dite Mme de Sourdis

Dame d'honneur de Catherine de Médicis de 1567 à 1573

Tante et marraine de Gabrielle d'Estées

Maîtresse du chancelier Hurault de Cheverny

Cette miniature de Nicholas Hilliard est datée de 1577 date à laquelle ce peintre anglais était à Paris (1576-1578).

Elle provenait de la collection de John Pierpont Morgan vendue chez Christie's en 1935 comme étant Madame de Sourdis.

Le peintre anglais était alors à Paris et fit les portraits de Mme de Sourdis, Gabrielle d'Estrées, le duc d'Alençon etc.

Mais il pourrait en fait s'agir de Marguerite de Valois selon des expertises plus récentes.

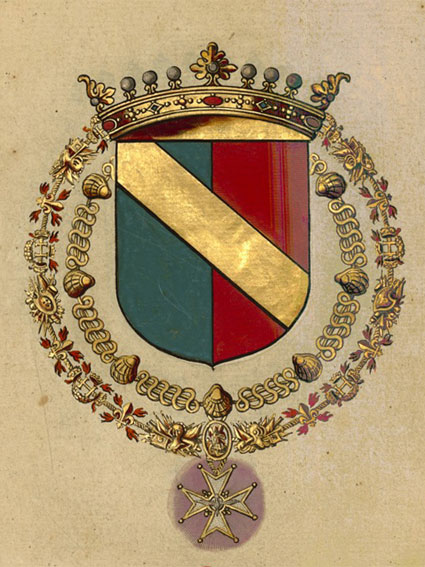

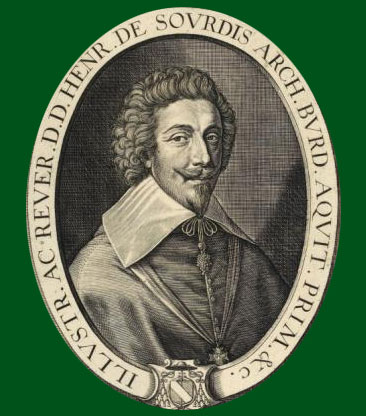

Armoiries du marquis de Sourdis

(blasons des chevaliers du Saint-Esprit par Pierre d'Hozier)

Comme le dit Sainte-Foix (1698-1776), historiographe des ordres du roi, Mme de Sourdis étant

tante et fort aimée de Gabrielle d'Estrées,

ne pouvait pas manquer d'être en grande faveur auprès d'Henri IV, et d'en obtenir bien des grâces.

L'envie et la haine s'attachent toujours à la faveur et font débiter bien des calomnies. On peut donc plus que douter des traits honteux qu'on attribue

au marquis et à la marquise de Sourdis dans la plupart des Mémoires du temps. Le mémorialiste Pierre de L'Estoile (1546-1611) le confirmait, lui qui écrivait que Mme de Sourdis était l'objet de la haine populaire et de vers diffamatoires "si vilains que le papier même, en les écrivant, en rougit".

Madame de Sourdis est Ysabel, ou Ysabeau, Babou de la Bourdaisière, épouse de François d'Escoubleau, généralement titré marquis de Sourdis et d'Alluyes, comte de Jouy-en-Josas et de la

Chapelle-Belloin, baron d'Auneau et de Mondoubleau, seigneur de Montrichard

Chissé

1, chevalier des ordres du roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé,

gouverneur et lieutenant général pour le roi de Chartres, Pays chartrains, et Perche.

Elle était la fille de Jean Babou, seigneur de la Bourdaisière, comte de Sagonne, grand maître de l'Artillerie de France,

et de Françoise Robertet, dame d'Alluyes, dame d'honneur des reines Catherine de Médicis (1547-1575), femme d'Henri II, puis Louise de Lorraine (1575-1590), femme d'Henri III.

Les parents d'Ysabel, par Clouet.

Elle est née vers 1550 dans une famille où les filles savent jouer des avantages de leur sexe. Sa grand-mère Marie Gaudin, qui apporta la Bourdaisère aux Babou, fut la maîtresse de

François 1er et de quelques autres, et sa mère, est citée par Brantôme parmi celles qui ont su le plus longtemps assurer la conservation de leurs charmes.

"La beauté et la galanterie, disait Tallemant [Gédéon Tallemant des Réaux 1619-1692), était héréditaire

dans la famille de la Bourdaisière. C'était la race la plus fertile en femmes galantes qui ait jamais été en France. On en compte jusqu'à 25 ou 26, soit religieuses, soit mariées qui ont fait l'amour hautement".

Ysabel, tout comme ses six sœurs

b, était très belle (et volage, dit-on) et attirait le regard ... même celui de Ronsard.

C'est à la cour, dans les années 1570, que le poète a connu Ysabel. Sa mère l'avait fait entrer au service de Catherine de Médicis, dont elle fut fille d'honneur de 1567 à 1578. Elle faisait donc partie,

ainsi que ses sœurs

Marie (qui eut de nombreux amants), Françoise (dont verrons la conduite) et ses nièces Diane et Gabrielle, de cet

escadron volant que la reine s'était composé pour

séduire, s'informer, diriger, attendrir le cœur et les sens de ces rudes gentilshommes rompus à la vie des camps, mais d'autant plus sensibles aux

fascinations d'une cour lascive. Brantôme

a décrit comme

une belle troupe de dames et damoiselles, créatures

plutôt divines qu'humaines (...) toutes plus belles les unes que les autres et toutes plus gentilles les unes que les autres. Et de préciser qu'il fallait

qu'elles eussent bien de la sagesse et de l'habileté pour se garder de l'enflure du

ventre !

<

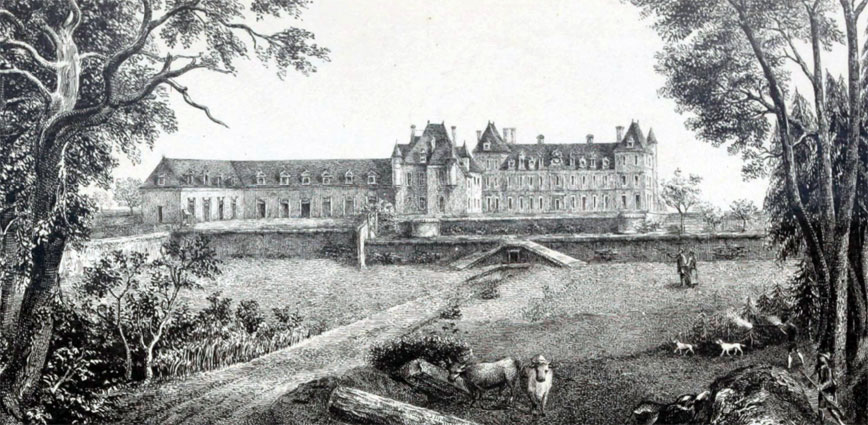

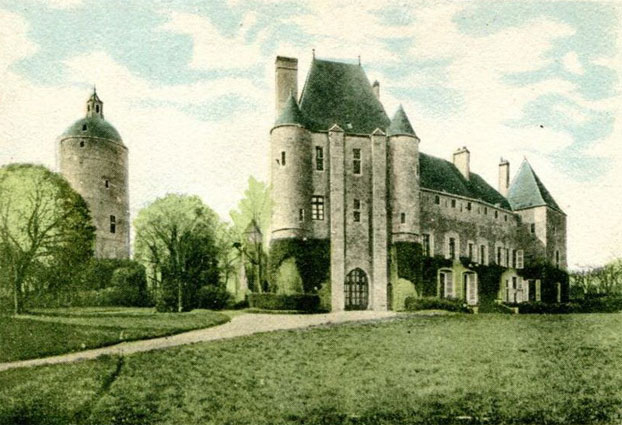

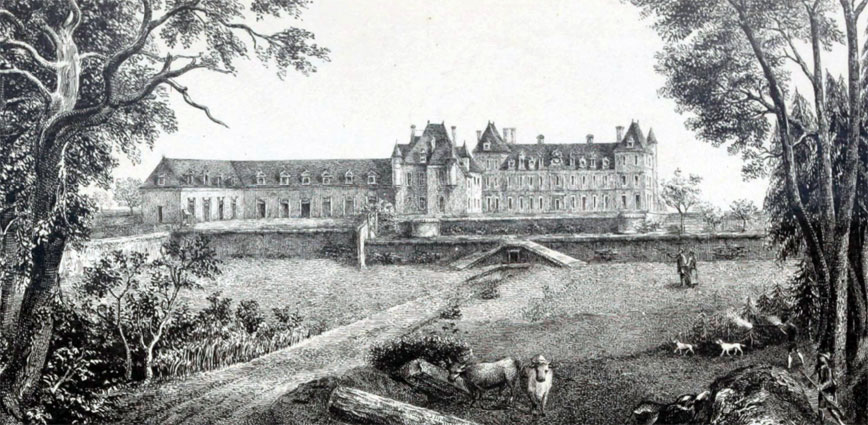

Le château de la Bourdaisière

Par son mariage avec Charlotte de la Mezière, Nicolas Gaudin devint propriétaire de cette forteresse ayant appartenue aux Bouccaut. Il la vendit

à son frère Victor Gaudin, argentier de la reine, un des hauts personnages de la ville de Tours.

A l'occasion du mariage de sa fille, Marie, en 1509 avec Philibert Babou, alors argentier de Bourges, Victor Gaudin donna la baronnie en dot à sa fille, et

le jeune marié en prit aussitôt le titre. François 1er venait souvent au château de la Bourdaisière et ce fut sans doute lui qui eut la première pensée de transformer les vieilles murailles des Boucicaut en une habitation telle qu'on commençait à les construire.

Les relations de François 1er et de la châtelaine de la Bourdaisière devenaient de plus en plus fréquentes ... (Notice historique sur le château de la Bourdaisière ... par Angellier, Bon)

La passion de Ronsard pour Ysabel fut courte (trois mois), brûlante et malheureuse. Les témoignages lyriques qu'il en a laissé se trouvent rassemblés dans les

Sonnets et magistrals pour Astrée. Après quelques temps heureux, commence le martyre du poète amoureux. Enjouée naguère, Ysabel se montre maintenant

indifférente et hautaine.

Ronsard doit dire adieu aux beautés qui l'ont séduit, au cheveux d'or, à la belle bouche, et aux beaux yeux, qui lui firent écrire des vers précisant que sur sa sépulture

il faudrait graver :

"Ronsard, voulant aux astres s'élever,

fut foudroyé par une belle Astrée".

Astrée pour Ronsard, elle est Lydie dans l'ouvrage si connu de Louise Marguerite de Lorraine, princesse de Conti : Amours du Grand Alexandre, qui contient

l'histoire du roi Henri IV depuis son avènement à la Couronne jusqu'à sa mort.

Nous ne connaissons pas de portrait d'Isabelle, mais ceux de son frère Georges, comte de Sagonne, et de sa sœur Françoise, dame d'Estrées, peuvent prêter

libre cours à l'imagination ...

Portrait en pied de Françoise Robertet représentée avec ses trois filles et le buste de son fils aîné.

En écrivant l'histoire de Mme de Sourdis, c'est aussi celles de son mari et de son amant que l'on est amené à conter.

Le premier, François d'Escoubleau, aurait pu rester dans les limbes de l'Histoire.

Le second, Philippe Hurault de Cheverny, fut chancelier de France. Du mari elle eut six enfants :

François, l'aîné, est le cardinal de Sourdis qui célébra le mariage de Louis XIII et fonda le collège d'Irlande ; Marie épousa le comte de Tessé dont elle eut 10 enfants ; Catherine, dont descendent les O'Mahony, épousa en 1597 Charles-Henri, comte de Clermont et

de Tonnerre, marquis de Cruzy ; Madeleine devint abbesse de l'abbaye de Saint-Paul-les-Beauvais ; Virginal, prit le nom d'Alluye et mourut à 18 ans ;

Ysabel n'eut pas de postérité de Louis Hurault, fils du chancelier de Cheverny ;

et de l'amant elle en eut deux, dont la paternité officielle revient néanmoins à François d'Escoubleau, à savoir : Charles, qui après la mort de Virginal en 1602, hérita de la fortune paternelle et fit à la cour un chemin aussi brillant

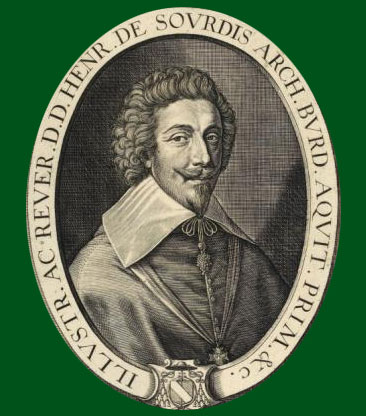

que rapide ; et Henri, ce prélat belliqueux qui, après avoir succédé au cardinal son frère comme archevêque de Bordeaux, commanda les flottes royales contre

les Espagnols.

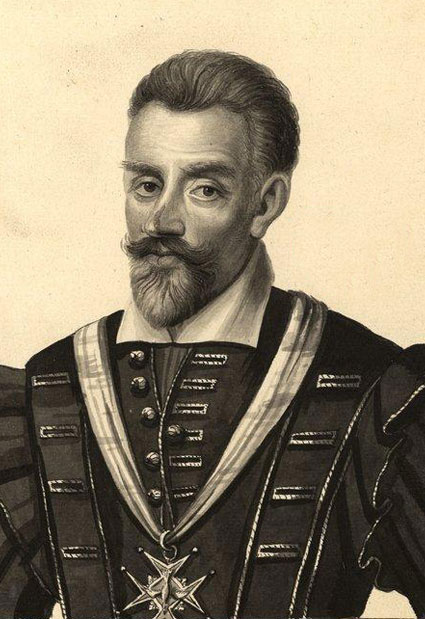

Le mari (à gauche) et l'amant (à droite).

Sur le portrait du mari, on peut lire : François d'Escoubleau, Sgr de Sourdis, marquis d'Alluyes, Gouv de Chartres, 1er écuyer de la grande écurie du roi, fait chevalier du St-Esprit le 31 décembre 1585

L'amant est Philippe Hurault de Cheverny, chancelier de France

Ysabel est mariée le 8 juillet 1572 avec François d'Escoubleau, d'une famille poitevine. Quelques mois plus tard, le 19 décembre, le beau-père d'Ysabel,

maître de la garde-robe de François 1er, décéde en son château de Jouy-en-Josas

d. François hérite alors de ses terres, dont la seigneurie de Jouy-en-Josas,

acquise en 1540 (Sourdis était dans une branche aînée).

Le château était alors un manoir seigneurial avec pont-levis, fossé, basse-cour et un parc fermé

c.

Le monument funéraire de Jean d'Escoubleau et de son épouse Antoinette de Brives, dessiné par Gaignières tel qu'il se présentait dans l'église de Jouy-en-Josas.

Entre les deux, le buste de leur fils Henri, évêque de Maillezais.

Les deux orants sont maintenant conservés dans les réserves du château de Versailles (site de la ville de Jouy-en-Josas).

Au centre, gravure par Charles Gavard (1838) en vente sur ebay

A droite, la statue représentant Jean d'Escoubleau (base Architecture et Patrimoine)

Leur premier enfant, François, plus tard cardinal, naquit le 25 octobre 1574 à Châtillon-sur-Sèvre dans le Poitou. Il était encore au berceau lorsqu'il fut atteint d'une maladie cruelle qui menaça de l'enlever à la tendresse de ses parents.

Les médecins avaient perdu tout espoir, lorsque mue par une inspiration soudaine, sa mère le voua à la Vierge, protectrice des affligés. Quelque jours après elle suspendait au sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Chartres un petit berceau d'argent

contenant la statuette de son enfant guéri, sauvé (Grimaud, Oraison funèbre du cardinal).

Lorsque François de Valois, dernier fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, reçoit en 1576 l'Anjou en apanage et se réconcilie avec le roi son frère, François d'Escoubleau

obtient un emploi de premier écuyer d'Ecurie du nouveau duc d'Anjou qu'il conserva jusqu'à la mort de ce prince en 1584. Il obtint ensuite la charge de premier écuyer

de la Grande Ecurie.

Le 24 septembre 1579, François d'Escoubleau est nommé par le roi gouverneur et lieutenant général de Chartres et Pays chartrain

e.

Deux ans plus tard, le 1er janvier 1582 le roi confie à Philippe Hurault, comte de Cheverny, alors chancelier de l'ordre du Saint-Esprit et garde des Sceaux depuis 1578,

le gouvernement d'Orléans,

Pays chartrain, blaisois, Dunois, Amboise et Laudunois. C'est donc lui que repésente dorénavant M. de Sourdis à Chartres.

A partir de 1579, on retrouve ans les chroniques chartraines et de façon régulière le nom de François d'Escoubleau.

Mais parce qu'il avait conservé sa charge de premier écuyer, les époux se partageaient entre Chartres et Paris.

En janvier 1583 ils sont dits demeurant dans l'enclos des Tuileries, près le palais de la reine, mère du roi.

En 1583 Philippe Hurault (M. de Cheverny) est nommé chancelier de France. En 1585, François d'Escoubleau (M. de Sourdis) est fait chevalier des ordres du roi. Tout semble sourire aux époux, mais nous

sommes en pleine guerre civile et bientôt tout bascule. Au commencement de 1587 courut un bruit que les reîtres

4

devaient venir assiéger Chartres. Le roi ordonne de fortifier la ville et Cheverny ordonne à d'Escoubleau de se hâter de regagner Chartres. En novembre,

le roi envoie Jean d'Angennes pour commander à Chartres à la place du sieur de Sourdis,

dont il avait reçu quelque mécontement. Les habitants le refusèrent et supplièrent le roi de ne pas changer leur gouverneur, dont ils étaient contents.

Le sieur d'Angennes s'en retourna vers le roi le 12 et le même jour le sieur de Sourdis rentrait dans la ville avec sa compagnie de gens de pied.

Il doit conserver la place !

Au lendemain de la victoire d'Auneau (24 novembre 1587), il envoya des soldats et habitants volontaires récupérer les

canons et boulets que les ennemis avaient enterrés entre Santeuil et Saint-Léger-des-Aubez, et les fit venir à Chartres. Le roi passant par la ville, fit emmener le tout à Paris.

Les époux de Sourdis restèrent à Chartres encore deux années puis, au mois de janvier 1589, le duc de Mayenne, frère du duc et du cardinal de Guise assassinés peu avant,

somma Chartres de se ranger du parti de la Ligue. Le sieur de Sourdis envoya femme et enfants à Paris, et écrivit au roi qu'il craignait de n'être pas assez fort pour résister à une compagnie

mutinée. Le roi lui envoya des troupes mais les habitants les refusèrent.

On tint une assemblée de ville le 29 où chacun cria qu'il voulait être de la Ligue. Le sieur de Sourdis ne réussit pas à persuader de rester dans l'obéissance du roi.

Les habitants s'étant trouvés les plus forts firent venir le duc de Mayenne qui arriva le 9 février. Il somma le sieur de Sourdis de jurer la Ligue, mais Ysabel Babou, sa femme, l'en dissuada. Le duc

lui aurait fait trancher la tête si le sieur de Reclainville n'eut intercédé en sa faveur et obtenu pour lui la permission de sortir de la ville à condition de ne pas porter les armes pour le roi contre la Ligue (promesse qu'il ne tint pas !).

Il s'en fut trouver le roi pour lui faire ses excuses de ce qu'il n'avait pu conserver Chartres en son obéissance, et lui rendit compte de tout ce qui s'était passé.

Il commanda ensuite à Bonneval et à Châteaudun

f.

A Paris, un an plus tôt, le 8 septembre 1588, Cheverny a été limogé par le roi qui le trouvait trop docile à Catherine de Médicis, d'autres diront à cause

d'intelligences entretenues avec la Ligue. La Ligue qui pourtant a songé à le faire égorger. Cette même Ligue qui, avec la complicité du petit peuple parisien,

a chassé le roi de sa capitale. Disgrâcié, Philippe Hurault de Cheverny gagne son château d'Esclimont.

Sa femme, Anne du Thou est décédée quatre ans plus tôt, lui laissant six enfants.

En août 1589, Henri III est assassiné et Henri de Navarre lui succède sous le nom d'Henri IV. Le 26 octobre Georges Babou, sieur de la Bourdaisière,

frère d'Ysabel, est nommé gouverneur de Chartres pour la Ligue. Le voici dans le camp ennemi !

L'année 1590 passe. M. de Sourdis, transformé en capitaine de guerre tient une bonne garnison à Bonneval, harcelant les Chartrains.

Bien qu'ancien ennemi des Huguenots, l'ex-chancelier est trop précieux pour qu'on le laisse à l'écart, d'autant qu'il saura attirer avec lui les franges

modérées de la noblesse. Henri IV lui fait des propositions. Il hésite puis accepte enfin. Nous sommes en juillet 1590. A la fin de l'année, les pérégrinations

du roi l'amènent au château de Cœuvres où il tombe aussitôt amoureux de la fille de la maison, la jeune et jolie

Gabrielle d'Estrées.

Françoise d'Estrées, sa mère, sœur d'Ysabel, a quitté le domicile conjugal en 1589 pour s'en aller convoler à Issoire avec son amant Yves d'Alègre qui vient d'en être nommé gouverneur (ils périrent tous deux le 9 juin 1593,

victimes d'une sédition des habitants d'Issoire). La direction de ses filles passe à Ysabel

5, tante et marraine de la belle Gabrielle.

Mme de Sourdis est assurément une femme habile, experte en galanterie, au courant des intrigues, capable de diriger sa nièce à travers les dédales de la

faveur et de s'y pousser avec elle, mais non certes de l'édifier par son exemple, car elle est devenue de bonne heure, au vu et su de tout le monde, y

compris de son triste

mari, la maîtresse de Cheverny, chancelier de Henri III, disgracié par lui, mais repris par Henri IV.

D'abord réticente à céder aux avances de ce galant empressé, qui sent l'ail et le pieds lui dit-elle un jour, la petite Gabrielle, sur les conseils avisés

de sa tante qui sait tenir avec elle le succès de ses ambitions et la satisfaction de ses intérêts, comprend vite tous les avantages d'une telle union.

Fine et avisée, Ysabel donne à sa nièce de

si bonnes leçons

(Amelot de la Houssaye) que le roi obtint les faveurs de Gabrielle.

Gabrielle d'Estrées (à droite, le célèbre tableau où on la voit au bain avec une de ses sœurs)

L'amoureux passionné est prêt à tous les cadeaux. Bref, Henri de Navarre fait route vers Chartres. Il n'y a pas grand intérêt pour celui qui conquiert son royaume d'aller mettre le siège devant la ville, petite et sans beaucoup d'importance stratégique, mais les bons conseils sont légion. Cheverny, dont le domaine d'Esclimont

est à quelques lieues de Chartres, s'engage à soutenir financièrement l'expédition. La famille de Gabrielle, dont l'oncle a perdu la ville, à tout intérêt à la regagner. François de Sourdis attend

d'ailleurs de pied ferme. A l'arrivée des troupes d'Henri IV, pour laver l'affront qui lui a été fait, il s'engage le premier avec ses troupes contre les murailles chartraines, du côté de la porte des Epars. Il espère bien, tout comme Cheverny, reconquérir son ancien poste.

En février 1591, sous les murs de Chartres s'installe donc le siège, qui dura jusqu'au 20 avril. Henri IV y fait installer sa cour d'occasion.

Gabrielle d'Estrées et sa sœur Diane y figurent en place d'honneur, ainsi qu'Ysabel qui les a rejoints.

Elles logeaient près de l'auberge de la Croix de fer, dans le faubourg des Epars, qui servait de quartier général à Henri IV, et c'est là que Gabrielle distrayait le roi pendant les intermèdes de l'action.

Ysabel devient, au nom de toute la famille bien décidée à en tirer parti, la conseillère

conjugale de sa jolie nièce.

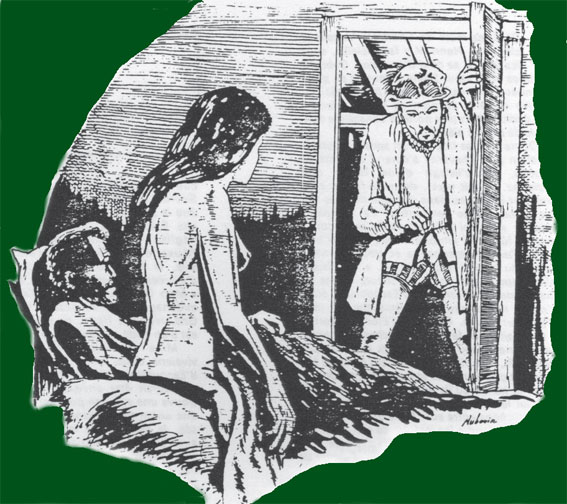

On ne sait pas trop si c'est sous les murs en question que Cheverny s'éprend de Mme de Sourdis, ou s'il s'agit d'une liaison déjà ancienne. Le fait y est, de toute façon, confirmé, et ils ont eu dans le passé maintes fois l'occasion de se rencontrer.

La chronique ajoute : "Le roi qui eût voulu que tout le monde fût aussi amoureux que lui était bien aise qu'un tel personnage se trouvât embarrassé du

même mal que lui". La liaison

n'échappa à personne, et encore moins au mari trompé. François d'Escoubleau était, c'est le moins qu'on puisse dire, un mari d'humeur douce. Pierre de

l'Etoile rapporte dans ses Mémoires-Journaux :

"Il n'était point fâché que le chancelier aimât sa femme, jusqu'à ce que les ayant surpris dans le lit, il se plaignit seulement qu'ils ne fermassent pas

leur porte et leur remontra doucement la honte qu'ils encourraient si un autre que lui les eut surpris".

En fait une bonne entente règne entre eux. Mme de Sourdis continua de défendre les intérêts de son mari.

Un pamphlet de 1597, Les regrets et vie de la duchesse de Beaufort fait dire à Gabrielle, énumérant ses meilleurs atouts : " ... un chancelier

dont les sceaux ne scellent que ce qui plait à Mme de Sourdis, ma tante".

Elle obtint ainsi sa réintégration à la place de gouverneur particulier de Chartres, mais ne put obtenir celle d'écuyer de la Grande Ecurie. On chantait alors :

"Pourquoi l'ont-ils cassé aux gages,

Sourdis faisait-il tant de maux ?

C'est parce qu'il piquait les pages

au lieu de piquer les chevaux"

6.

Dans les œuvres de Sully on peut lire qu'Henri IV se plaignit un jour de ceux qui le pressaient d'abjurer :

Vous savez assez que mes cousins, les princes de sang, et MM. de Nevers, de Longueville, de Biron, d'O. Rieux, du Gas, Chatauvieux, Antragues, Sourdis et beaucoup d'autres, mais surtout d'Epernon, me pressent incessamment de me faire catholique, ou qu'ils formeront un tiers parti et se joindront à la ligue.

L'auteur de l'Histoire du cardinal de Sourdis, en déduit que si ce passage indique que François d'Escoubleau n'avait pas des principes politiques bien arrêtés, et que l'influence des anciens ligueurs venait facilement

à bout d'ébranler sa fidélité au roi, il établit aussi combien haute était la position qu'il occupait, puisqu'il marchait de pair avec les plus grands seigneurs.

Henri de Navarre fut sacré roi à Chartres le 19 février 1594. Ysabel et son mari étaient présents à la cérémonie, celui-ci tenant le vase ciselé d'or contenant le vin.

Forte de son rôle de conseillère des amours du roi, Ysabel alla le trouver en avril 1595 pour se plaindre de ce qu'il avait cassé quelques

compagnies de

son mari, et comme elle a toujours été remplie de présomption, il lui échappa en parlant au roi, de lui dire qu'on avait fait tort

à M. de Sourdis son époux, et à elle beaucoup de déshonneur, ce à quoi celui-ci répliqua promptement et de bonne grâce

que pour le regard de l'honneur, jamais personne ne lui en ferait autant que le chancelier lui en avait fait.

Quelle part accorder à l'amour, quelle part à la politique dans cette union illégitime ? On ne sait trop.

Le chancelier n'est plus vraiment jeune, il a 61 ans. Sa maîtresse, qu'on peut supposer encore bien conservée, n'a qu'une vingtaine d'années de moins que lui.

Elle a été mère cinq fois déjà. Quoi qu'il en soit

Philippe de Cheverny ne manque pas d'énergie, et, la dame accouche en 1591 d'un fils. Il est baptisé le 3 septembre 1591 par Mgr le cardinal de Bourdon.

Charles, tel sera son prénom. La cérémonie eut lieu dans la cathédrâle de Chartres avec une magnificence propre à en étonner les contemporains,

le chanoine Souchet entre autres, qui n'oubliera pas

de le noter pour ses mémoires. Philippe Hurault de Cheverny est -c'est la moindre des choses ! - le parrain

7. Mme Catherine de Bourdon, abbesse de Soissons,

la marraine.

En 1594, nait un autre fils. On l'appelera Henri en l'honneur du maître bienveillant. Henri IV avait dit à Loménie, son secrétaire, qu'il "était

bien content que le chancelier ait fait un beau fils à Mme de Sourdis" et qu'il voulait, avec Gabrielle, en être le parrain. Le baptême eut lieu le dimanche

6 novembre, à 6 heures du soir dans l'église parisienne de Saint-Germain-l'Auxerrois

8.

L'officiant était l'évêque de Maillezais, le frère de M. de Sourdis. Gabrielle présentant l'enfant au roi, s'écria : "Mon Dieu qu'il est gros, j'ai peur qu'il ne m'échappe tant il est pesant". "Ventre Saint-Gris, répondit Henri, ne craignez pas cela il est bien bridé et bien sellé".

Charles et Henri d'Escoubleau

Le premier fut lieutenant général et gouverneur d'Orléans ;

le second, évêque de Maillezais puis archevêque de Bordeaux, était lieutenant général de la marine et participa à ce titre aux plus grandes opérations

militaires du règne de Louis XIII.

Mme de Sourdis et M. de Cheverny vivaient donc un amour sans ombre. M. d'Escoubleau tenait la chandelle. Le mariage ne saurait être envisagé mais la fine

dame trouva une solution pour lier les deux familles, une union tout autant symbolique qu'intéressée, le mariage de leurs enfants. Cheverny avait eu de

son mariage avec Anne de Thou, sept enfants, il lui en restait six. Mme de Sourdis, dont le mari, il faut le croire, n'avait pas toujours été enclin à "piquer

les pages" en avait aujourd'hui sept (en comptant les deux du chancelier). A une époque

où le mariage n'avait jamais rien à voir avec l'amour, quoi de plus facile que de matérialiser l'union des deux familles. On engagea donc des accords sur

la base de deux alliances, celle de Virginal d'Escoubleau et de Catherine de Cheverny et celle de Louis de Cheverny avec Ysabel d'Escoubleau.

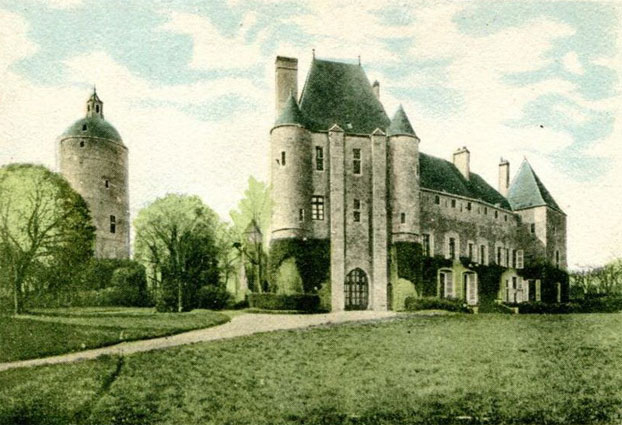

En vue du premier mariage, on acquiert le 9 août 1597 le château et la terre d'Auneau. L'acte est signé devant Pierre de Bricquet et Jacques de Nesmes,

notaires du roi au Châtelet. Le vendeur est le duc de Joyeuse, les acheteurs Philippe Hurault, comte de Cheverny, baron d'Uriel et de Gallardon,

chancelier de France, d'une part, Ysabel de Sourdis

de l'autre, tant en son nom qu'en celui de son mari

9. Auneau n'était pas inconnu, on s'en doute, à ceux qui avaient passé une partie de leur vie entre Chartres, Paris et Jouy. Cheverny était propriétaire

du superbe château d'Esclimont, à quelques kilomètres de Brétancourt également. Mme de Sourdis, elle, vient d'hériter d'Alluyes.

En 1597, Auneau se remet lentement de ce terrible traumatisme que fut, il y a dix ans à peine, la tristement célèbre bataille.

Le château d'Auneau

Les différents actes concernant la terre d'Auneau, de 1603 à 1618, sont signés par Mme de Sourdis (Ysabel Babou) ou en son nom.

La baronnie d'Alluyes (Eure-et-Loire) fut attribué à Florimond Robertet après la confiscation opérée sur le connétable de Saint-Pol en 1475.

Elle passa ensuite aux Babou par mariage puis aux d'Escoubleau par mariage également.

Isabelle obtint en 1603 son érection en marquisat.

Le donjon, le portail d'entrée et ses deux tours, la chapelle, tous datant du début du XIIIe siècle, sont classés aux Monuments historiques.

A cette époque où quelques familles réussissent à se mettre le vent en poupe et ramassent les

fruits de la victoire dans un pays meurtri, les de Sourdis ont réussi, à travers Gabrielle, une jolie ascension sociale.

Gabrielle est sur le point de se faire épouser, au moins le croit-elle. En effet Ysabel avait répondu à toutes les objections du roi, fait taire tous les scrupules et

amené à désirer vivement cette union.

Mme de Sourdis vient de faire obtenir à son fils aîné le titre

de cardinal quand la duchesse de Beaufort, la "charmante Gabrielle" décède dans la nuit du 9 au 10 avril 1599 en l'hôtel de Sourdis, chez sa tante.

Le 2 mai suivant à Saint-Germain-en-Laye, moins d'un mois après la mort de Gabrielle, le chambrier du pape remet le bonnet au nouveau cardinal qui

le présente au roi, lequel le mit sur la tête du dit cardinal avec les solennités et cérémonies accoutumées. Sans doute le dernier cadeau de Gabrielle !

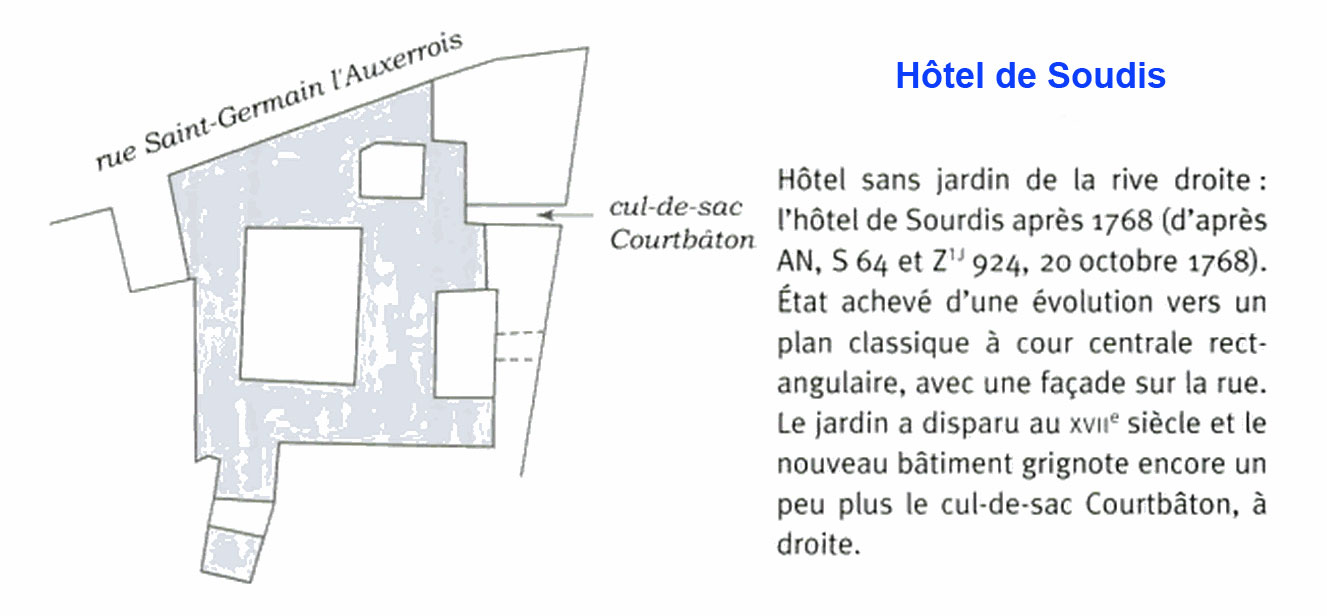

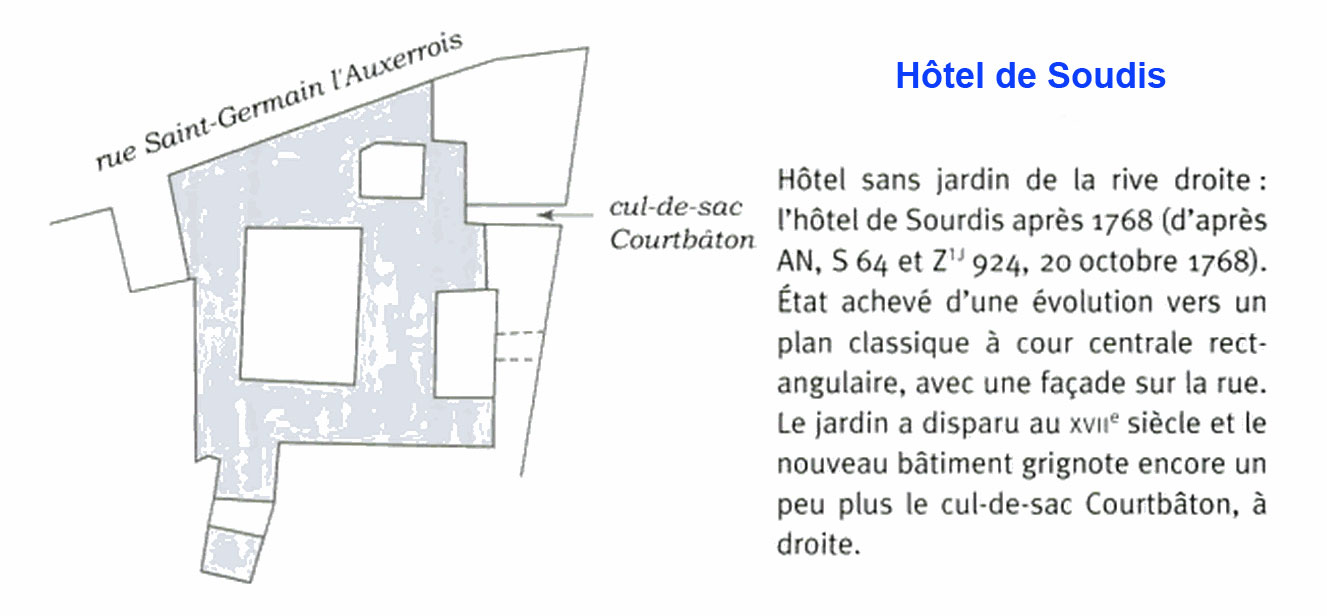

L'hotel de Sourdis avait 2 façades, l'une n°24 rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois et l'autre sur la rue de l'Arbre-Sec. L'hôtel communiquait au

cloître de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Gabrielle d'Estrées demeurait dans la maison du doyen, apparemment pour être proche du Louvre et de la marquise

de Sourdis, sa tante. Elle mourut la veille de Paques 1599 chez sa tante pour les uns, chez le doyen pour d'autres. Henri IV fit don, en 1608, à la marquise de Sourdis, d'une petite place et d'un cul-de-sac qu'on appelait la Cour-baston, et qui avait son entrée dans la rue de l'arbre-sec et aboutissait à l'hôtel de Sourdis. Une partie subsiste encore, la ruelle de Sourdis. Il parait que c'est le chancelier de Cheverny qui avait fait construire cet hôtel dont il abandonna la jouissance à Ysabel. D'autres prétendent que l'hôtel a été construit pour François d'Escoubleau.

Cheverny, dont l'étoile a déjà pâli, se retire à Esclemont, puis à Cheverny, où il meurt le 30 juillet 1599, à l'âge de 71 ans.

Il avait eu cette phrase : "Je ressemble au bon lièvre, je vais mourir au gîte."

La mort du chancelier provoqua entre sa maîtresse, occupant peu à peu la place d'une maîtresse de maison, et son fils Philippe, abbé de Pontlevoy,

quelques heurts. Ce dernier n'aimait pas beaucoup l'intrigante, bien décidée à garder un pied dans les affaires de la famille.

Cela n'empêcha pas les deux familles d'avoir de bons rapports puisque, le 20 mars 1602 M. de Sourdis meurt en l'hôtel parisien de Cheverny .

Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'au commencement du dix-septième siècle (Volume 47)

En quelques années, la situation s'était retournée pour Isabelle. Son fils Virginal décédait quelques mois plus tard. Elle se préoccupa alors de la terre d'Auneau,

acheta la dernière part qui lui manquait, racheta celle de Catherine, la veuve de Virginal. Son fils Charles qui, comme son père, fut gouverneur de Chartres et du Pays chartrain en sera

l'héritier. Il faut faire vite avant qu'on ne l'oublie tout à fait ... en 1603, Mme de Sourdis obtint deux titres espérés. La terre d'Alluyes est promue

marquisat [à son profit et à celui de

de son frère Georges], celle d'Auneau baronie.

Ysabel est maintenant une vieille dame. Elle gère son domaine alnélois. En 1612

10 Charles se marie à Toulouse avec Jeanne de Montluc.

Vers 1618, elle mourait

11. A son chevet, son fils Henri, le futur archevêque de Bordeaux, s'entendit dire

qu'il "était fils du chancelier de Cheverny, qu'elle lui avait fait donner l'évêché de Maillezais et bien d'autres bénéfices et qu'elle le priait de se conteneter d'un diamant sans rien

réclamer du bien de son mari." A quoi il répliquait : "Ma mère, je n'avais voulu croire que vous ne valiez rien, mais je vois bien qu'il est vrai."

Cependant Mme de Sourdis était put-être la plus sage personne de sa famille, à juger par ces vers écrits en 1599 sur une de ses nièces qui était morte

subirment à Paris : Les voici :

Passant, cy git une Vénus,

qui trépassa de mort soudaine ;

elle était des putains la reine,

et son mari roi des cocus ;

Elle qui fut putain jadis,

toutes ses sœurs putains putantes;

sa grand-mère et toutes ses tantes,

fors que Madame de Sourdis.

Plusieurs auteurs précisent aussi qu'elle réparait par une piété profonde les erreurs de sa jeunesse. En mai 1606, lors du passage à Paris du cardinal de Sourdis, son fils, elle

l'emmena visiter les hôpitaux et les prisons.

Alors qu'elle rendait l'âme, ses terres d'Auneau lui avaient coûté fort cher, et les créanciers frappaient à sa porte.

Tableau attribué à Antoine Caron (1521-1599) : "Le Carrousel à l'éléphant" et détail montrant Ysabel Babou, de profil, devant Gabrielle d'Estrées.

Selon Roger Trinquet, dans une communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1965), l es symboles et signes que le peintre a groupé sur sa personne sont si nombreux qu'on ne peut s'y méprendre : la position du bras droit évoque le blason des Babou,

la toilette entièrement rouge pourpre, symbole de domination et d'ambition, la main gauche repliée, symbole d'avarice et de larcin, l'anneau sous son bras symbole du mariage qu'elle prépare pour sa nièce,

la main droite qui s'appuie sur la colonne qui représente la justice symbole de sa liaison avec le garde des Sceaux etc.

Catherine d'Escoubleau, par Clouet (Roglo) et son époux Charles-Henri de Clermont-Tonnerre (wikipedia), ancêtres des O'Mahony

a. Pierre de Bourdeille, dit Brantôme (vers 1537 - 1614) abbé commendataire de l'abbaye de Brantôme est un militaire

moins connu pour ses faits d'armes que pour ses manuscrits relatant sa vie de courtisan et de soldat et celle des personnages illustres qu'il a côtoyés. ↩

b. Les sept filles de Jean Babou et Françoise Robertet étaient surnommées les "sept péchés capitaux". ↩

c. Il fut démoli en 1684 pour bâtir à sa place un château à l'italienne

lui-même rasé au début du XIXe siècle pour faire place à l'actuel château de style néo-classique. HEC s'y installe. ↩

d. Il fut inhumé en l'église Saint-Martin de Jouy-en-Josas. S'y trouvaient deux statues de marbre blanc, le représentant ainsi que sa femme. Son épitaphe

était ainsi rédigée : "Cy gist haut et puissant Seigneur Messire Jean d'Escoubleau en son vivant chevalier de l'ordre de Roy, Conseiller en son Conseil privé,

Maître de la Garderobe du Grand Roy François I de ce nom,

depuis gouverneur du Roy François II pendant qu'il était Daufin, Comte de la Chapelle Berlouin, Sieur de Sourdis, d'Erray-le-Coudray-Monpensier, et Jouy-en-Josas, où il mourut l'an de grâce 1572 le 19 décembre et de son âge 84." (Abbé Lebeuf,

Histoire Du Diocese De Paris, Volume 8.) ↩

e. Lettre d'Henri III aux officiers du bailliage de Chartres, donnée à Paris le 13 septembre 1579 : " Nos amez et féaulx, s'étant le sieur de Vassé volontairement desmis en noz mains de la charge qu'il avait de gouverneur et nostre

lieutenant général à Chartres et pays chartrain, nous en avons pourvu en son lieu le sieur de Sourdis chevalier de nostre ordre, tant pour sa fidélité, soing et diligence que pour l'asseurance que nous avons qu'il s'en acquitera dignement.

Au moien de quoi vous le respecterez et ferez respecter et obéyr en tout ce qu'il ordonnera et commandera pour le bien de nostre service, seureté et conservation de la dicte ville et pays en notre obéissance, tout ainsi qu'il a esté faict au dit sieur

de Vassé son prédécesseur, sans y faire aucune difficulté ; car tel est nostre plaisir." ↩

f. Histoire de la ville de Chartres, du Pays Chartrain et de la Beauce, par Guillaume Doyen). ↩

1. Sourdis, en Poitou, seigneurie depuis longtemps dans la famille d'Escoubleau. François et ses frères sont les premiers à porter le titre de marquis.

Alluye : A la mort de son cousin Florimond Robertet en 1569, Isabelle hérita, avec son frère Georges (auquel elle racheta la part), de cette baronnie, dont elle obtint l'érection en marquisat en 1603.

Chissé : C'est Isabelle, déjà veuve, qui acheta cette seigneurie au prix de 51 000 livres à Georges Babou par acte du 8 mai 1607 et elle rendit hommage au roi pour cette terre le

28.

Mondoubleau : cette baronnie fut vendue 100 000 écus par Henri IV "à forfait et à perpétuité" par contrat du 23 octobre 1593 à François d'Escoubleau

et à Isabelle Babou son épouse.

Isabelle de Sourdis représentait son mari et de Mornay le roi. La vente comprenait « la baronnie, terre et seigneurie de Mondoubleau consistant en château,

ville et justice, fiefs, anciens fiefs, droit de patronage, cens, rentes, hommes, sujets et autres droits seigneuriaux, domaine, bois, forêt de haute futaie

et taillis et généralement tous autres droits et choses qui sont en dépendance de ladite terre, seigneurie et baronnie de Mondoubleau ».

↩

2. L'auteur fait des confusions. L'arrière-grand-père d'Isabelle, Laurent Babou, n'a eu qu'un fils, Philibert, dont le testament,

daté du 9 septembre 1557 est aux Archives nationales (MC/ET/CXXII/1285). Le cardinal de la Bourdaisière est un des fils de ce Philibert.

↩

3. Ici l'auteur se trompe car Tallemant parle de Mme de la Bourdaisière, et donc de Marie Gaudin. ↩

4. Cavaliers mercenaires allemands envoyés par les princes protestants allemands pour soutenir Henri de Navarre. ↩

5. Elle était également la tante de Marie Babou, comtesse de Sagonne, maitresse d'Henri IV vers 1599 selon les mémoires du chevalier Gougnon.

Une chronique de 1604 rapporte que "Pendant ces jours gras, le barron des Termes ayant été surpris la nuit couché en la chambre des filles de la reine avec la Sagonne,

qu'il aimait et entrenait dès longtemps, étant grosse de son fait, s'en étant sauvé tout nu et en chemise, craignant l'indignation de Leurs Majestés, principalement

celle de la reine, qui se sentait si fort offensée qu'elle pria le roi de lui faire trancher la tête, s'enfuit de la cour et s'absenta. La Sagonne fut

ignominieusement chassée et mal traitée de la reine, et l'eut été pis si le roi ne se fut mis entre deux et interposé en ce fait son autorité".↩

6. Le marquis de Sourdis avait lui-même des maîtresses, avec lesquelles Isabelle avait des complaisances. Ainsi, à l'une d'elle qui était très pauvre,

elle

envoya du linge, des habits, des meubles et une bourse pleine d'or. Par ailleurs le marquis avait d'autres goûts "moins naturels" qui l'empéchèrent de retrouver son

poste à la Grande Ecurie et qui sont à l'origine de ces vers. Il était d'ailleurs l'auteur d'un livre intitulé Manière de dépuceler les pages.

Tout cela peut rendre croyable l'indifférence du marquis sur l'inconduite de sa femme

(dictionnaire contenant les anecdotes de l'amour, tome V, par Mouchet). ↩

7. Un historien rapporte en effet que le chancelier étant parrain d'un enfant de Mme de Sourdis, et passant entre deux haies de gardes du roi, les soldats disaient tout haut qu'il était père et parrain.

Celui qui portait l'enfant ayant dit qu'il était bien pesant, on lui répondit qu'il ne devait pas s'en étonner puisqu'il portait les Sceaux !

(dictionnaire contenant les anecdotes de l'amour, tome V, par Mouchet). ↩

8. "Du 6e novembre 1594, fut baptisé Henry fils de Monsieur de Sourdy (sic) chevalier des ordres du roi et de dame Ysabel Babou, sa femme ; le parin très haut et très puissant prince Henry quatriesme,

par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, la marraine dame Gabrielle d'Estrées, marquise de Monceaux." ↩

9. A la date du 1er janvier 1603 Isabelle, "tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs", passe un acte portant quittance

de la somme de 44,677 écus pour le reste de l'achat d'Aulneau. ↩

10. Cette année là Ysabel vendit aux tapissiers chargés de créer à Tours une succursale de la manufacture des Gobelins, le domaine "la petite Bourdaisière" qu'avait fait construire Nicolas Gaudin à Tours

qu'elle tenait de sa grand-mère Marie Gaudin. ↩

11. Elle est décédée plus tard. En effet, le 27 février 1623 Isabelle Babou, marquise d'Alluyes, dame de Sourdes fit donation à Charles d'Escoubleau, chevalier, marquis d'Alluyes, son fils de tous les biens

meubles et immeubles qui resteront une fois son testament éxécuté (AN Y//163-fol.339 V°),

et le 14 mars suivant la même faisait une donation à son fils Charles de la terre et seigneurie de Chissey, des terres de Premiers et Vouillon,

et d'une portion de maison à Paris. Elle habitait alors rue de l'arbre sec, paroisse Saint-Germain. (AN Y//163-fol.349 V°).

Son testament est daté du 23 mars 1624 (MC/ET/XLV/154). D'autre part elle était déjà morte en 1626 car dans un acte du 15 juillet, son fils Charles est cité

comme donataire universel de défunte Isabelle Babou (MC/ET/XXIII/264) ↩

Ronsard l'a gratifié d'une élégie où le poète la compare au printemps, et détaille ses multiples beautés.

En avril 1595 : "MMe de Sourdis, mal contente de ce que le roi avait cassé quelques compagnies de son mari, en fit plainte à Sa Majesté, et, comme elle a

toujours été remplie de présomption, il lui échappa en parlant au roi, de lui dire qu'on avait fait tort à M. de Sourdis son mari, et, à elle, du déshonneur Beaucoup.

Laquelle parole, le roi relevant fort promptement et de bonne grâce, lui dit que, pour le regard du déshonneur, personne ne lui en ferait autant que M. le chancelier lui en avait fait."

En 1596, le 22 juin, elle demande à Marguerite de Valois l'abbaye d'Aubrac pour son fils François. Il l'obtiendra et la cèda en échange de l'archevêché de Bordeaux avec l'appui d'Henri IV (lettre du 25 avril 1598).

Groulart raconte qu'en 1598, arrivant à Saint-Germain, le roi commanda à Mme de Sourdis qu'on le mit dans une bonne chambre, ce qui indique que le roi avait dévolue à Ysabeau à

certains moments un rôle d'intendante et de ma^tresse de maison.

Le 2 mai 1599 à Saint-Germain, moins d'un mois après la mort de Gabrielle (10 avril, chez sa tante), le chambrier du pape remet le bonnet au nouveau cardinal qui le présente au roi, lequel le mit sur la tête du dit cardinal avec

les solennités et cérémonies accoutumées.

Maximilien Buffenoir, Trois siècles de vie française La famille d'Estrées (1486-1771)

En 1615, Georges est tué eb duel à Bordeaux par le comte de Barrault

En 1619 Ysabel acquiert la seigneurie de la Ronce , paroisse d'Alluyes, moyennant 26 000 livres

Le 27 août 1594 fut introduite devant la juridiction ecclésiastique une instance en nullité de mariage contre le mari de Gabrielle. La supplique est signée par Gabrielle, sa tante Ysabeau et de mme de Longueval)

Ysabel et Gabrielle étaient à Rouen lors du séjour du roi d'octobre 1596 à février 1597. Gabrielle était logée au palais abbatial de Saint-Ouen où elle prit une chambre au dessus de celle destinée au roi.

C'est là qu'elle accoucha le 11 novembre 1596.

Reçu chevalier des ordres le 31 décembre 1585.

http://www.prehistoire-et-histoire-du-pays-de-auneau.fr/Presse/fichiers/ALNEELLUM/1700.pdf

Lien de Parenté

Catherine d'ESCOUBLEAU

¦

Isabelle de CLERMONT

¦

Françoise de BEAUVAU

¦

Jean Armand de VOYER de PAULMY

¦

Céleste de VOYER de PAULMY

¦

Françoise de LA RIVIERE

¦

Yvonette RIVIE de RICQUEBOURG

¦

Louise du BOT, marquise du GREGO

¦

Monique de GOUY d'ARSY

¦

Arsène, comte O'MAHONY

¦

Maurice, comte O'MAHONY

https://books.google.fr/books?id=6e1AAAAAcAAJ&pg=PA125&dq=marraine+ysabel+babou&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjE7vClx_DZAhUCbFAKHZmEBLg4ChDoAQgrMAE#v=onepage&q=marraine%20ysabel%20babou&f=false

1587 La première partie des esbats poétiques de Jacques de Fonteny sont dédicacés à Mme Isabeau Babou, dame de Sourdy