Jehan Davy

Bailli ducal de Saint-Sauveur-Lendelin (1393-1414)

Bailli royal de Gisors (1398-1400)

Maître des requêtes de l'Hôtel du roi (1400-1406)

Bailli royal de Rouen (1406-1409)

Chancelier du duc d'Orléans (1409-1412)

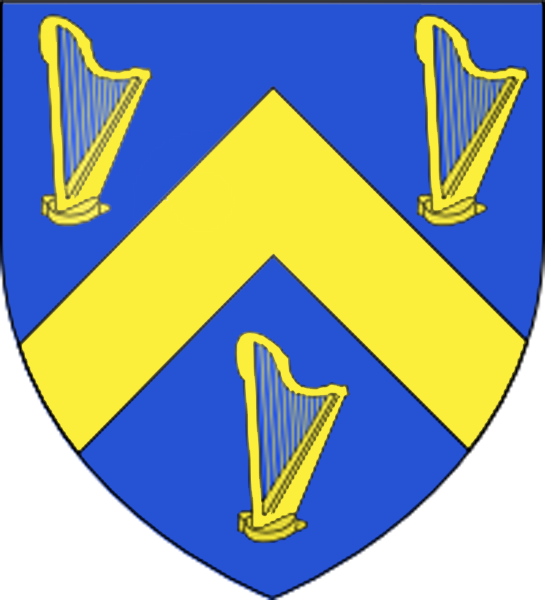

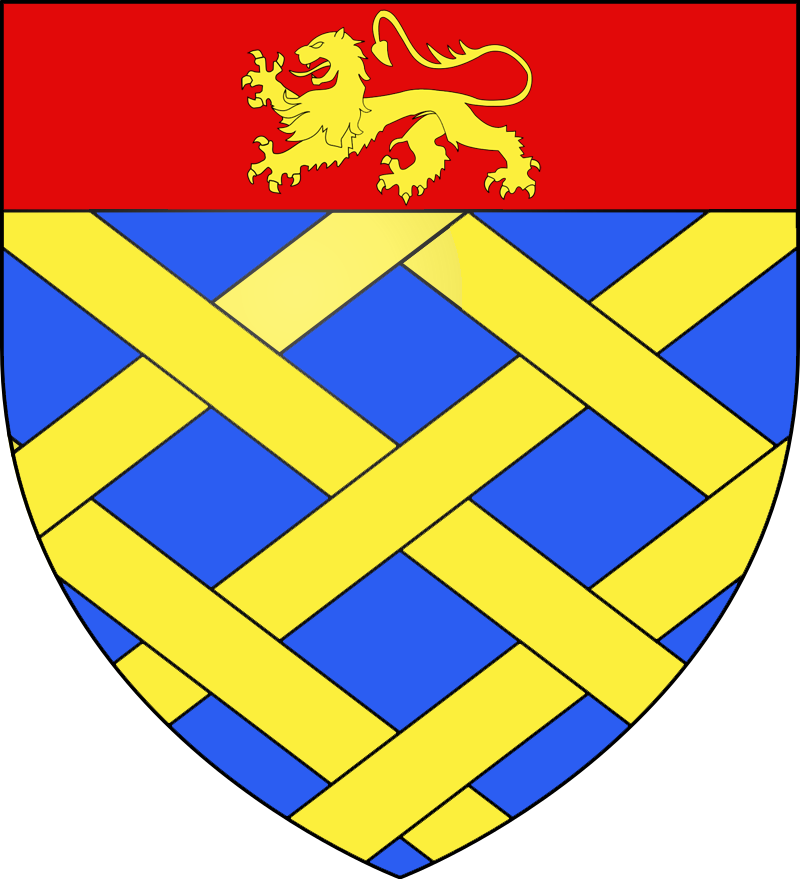

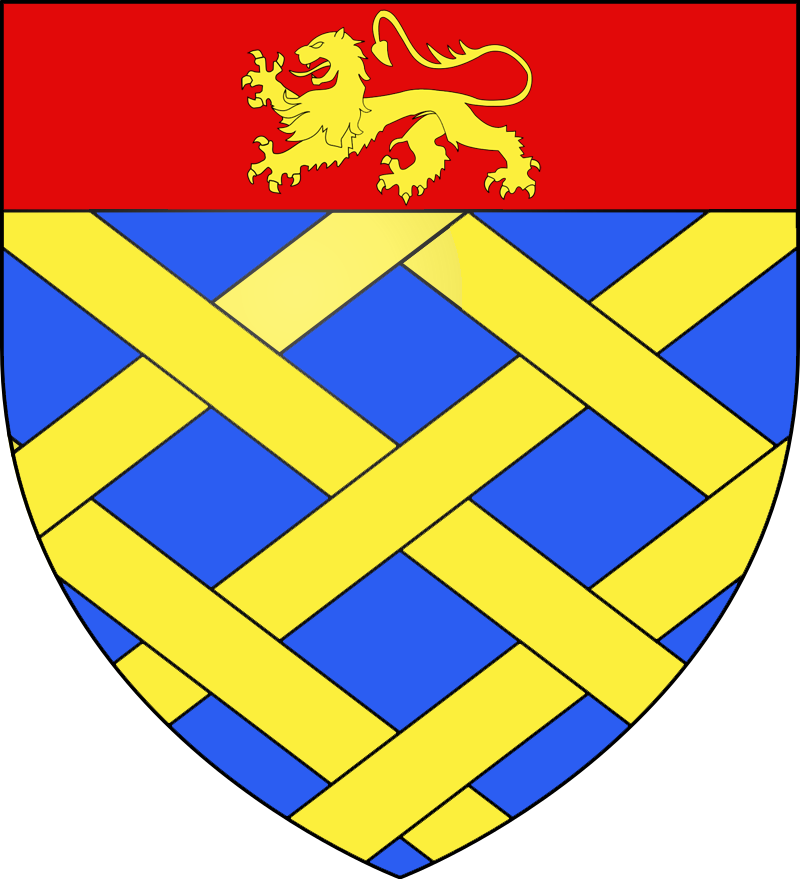

Ces armes sont notamment gravées sur les murs intérieurs de la chapelle de La Hézardière, une des trois chapelles

de la paroisse de Saint-Aubin-du-Perron (les deux autres étant Virville et Launey).

Comme l'écrit Hubert Lamant, "la caractéristique de la famille Davy est d'être incroyablement embrouillée.

Peu de familles se sont autant divisé leurs terres. Les titres de fiefs sont portés par plusieurs rameaux à la fois,

sans doute par suite de la division de ces fiefs qu'on regroupait ensuite ; ainsi en est-il du Bois, de Virville, du Perron.

Le Cardinal Davy du Perron portait le nom de ce dernier fief sans en avoir eu la seigneurie qui était possédée à ce moment

par son cousin Jean Davy, sieur de la Champagne".

On peut trouver le nom sous les formes Davy, d'Avy, Davi, David, Avi etc ...

Il n'est donc pas étonnant, pour toutes ces raisons, que les travaux du père Anselme, d'Hozier, de Chérin, de Magny, etc., soient non seulement incomplets

mais souvent en désaccord absolu sur les premiers degrés de cette famille, que nous allons donc ignorer dans cette étude.

Jehan Davy est né dans une famille installée dans la région de Virville (Seine-Maritime) "depuis au moins l'an 1300" selon l'actuel châtelain

du lieu. Il est le fils de Pierre Davy, qui aurait acheté en 1353 Jodainville, fief de la châtellenie d'Etampes, et qui d'après Maurice Veyrat

était écuyer, prévôt d'Yerville, en Beauce, selon

un registre des aveux rendus au comté d'Etampes en 1373 (Essai chronologique et biographique sur les baillis de Rouen).

Par héritages ou acquisitions, il possédait tout ou partie des fiefs de Saint-Péravy-Epreux (Loiret), Jodainville (Gommerville, Eure-et-Loire),

Virville (Saint-Aubin-du-Perron, Manche), Le Perron (arrondissement de Saint-Lô, Manche), Guehébert (aujourd'hui au sein de

Quettreville-sur-Sienne) et Le Bois (manoir à Feugères, Manche). Il possédait

également des terres, rentes, héritages et revenus dans

la ville de Paris et aux environs, confisquées en 1411 et que son fils Simon supplia le roi de les lui rendre le 2 juillet 1416.

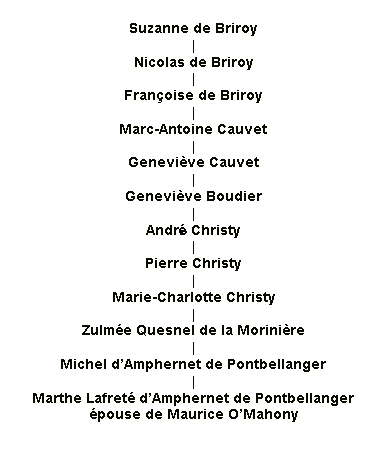

Les O'Mahony descendent de Jehan Davy par le mariage vers 1560 de Suzanne Davy, avec Jean de Briroy,

seigneur de Fierville.

A cette époque où les nobles "de race" servaient dans les armes, les charges locales de magistrature étaient remplies

par des bourgeois.

Jean Davy, docteur en lois (legum doctor), fit la fortune de la famille grâce à une carrière d'administrateur

exceptionnellement longue et bien remplie. Nous avons peu de détails sur ses débuts, sinon

qu'il occupait, en 1381, la fonction de procureur

des dominicaines du Prieuré Saint-Louis de Poissy, domaine s'étendant sur près de 50ha dont 14 bâtis, dont la prieure

était alors Marie de Bourbon, tante du duc d'Orléans.

Comme nous le verrons plus loin, sa fille Charlotte épousa Gilles des Ormes. Dans les archives du château de la famille des Ormes

(Saint-Germain-le-Désiré, près de Janville) se trouve une lettre datée du 4 août 1387 et signée de Jean Davy, bailli de

Dourdan.

Selon Dupont-Ferrier (Gallia Regia, t.2, n°7502),

il avait été en 1388-1389, et peut-être par la suite, lieutenant général

du vicomte de Coutances.

Les biographes qui prétendent qu'il fut "docteur-régent" de l'université d'Orléans sont démentis par Charles Vulliez qui ne l'a jamais vu apparaître

dans les documents auxquels il a eu accès, avec la qualification de docteur-régent et qui doute même qu'il ait pu encore exercer

des activités professorales vue la charge de travail qu'il avait par ailleurs (les maîtres

orléanais au service de l'université, de l'église et des pouvoirs séculiers au temps de Charles VI).

Il est parfois qualifié bailli de l'abbaye de Saint-Denis, mais sans plus de précisions.

La suite de sa carrière nous est mieux connue :

⊳ Comme officier royal d'abord.

Il était bailli d'Etampes en 1397 comme l'indique un "Accord fait en présence de Jean Davy, bailli d'Etampes,

entre les délégués de l'abbaye de Morigny et les délégués du chapitre de Notre-Dame, au sujet du champart et des redevances de Bonvilliers" le 5 mai (Cartulaire de Notre-Dame d'Etampes par l'abbé Alliot).

Il occupa ensuite successivement les postes

de bailli de Gisors , où il fut nommé le 22 novembre 1398 par le roi, étant présents les ducs

de Bourgogne, d'Orléans et de Bourbon ; il est qualifié en 1399 sieur du Perron et Virville.

A la suite d'une permutation avec Robert Le Maître, le 18 octobre 1400, il fut nommé bailli de Chartres :

il prêta serment à la Chambre des Comptes

le 20 octobre et au Parlement le 29 octobre.

A cette époque le domaine royal était découpé en bailliages (ou sénéchaussées selon les régions), eux-même subdivisés en

prévôtés (ou vicomtés comme en Normandie ou châtellenie comme en Bougogne). Le bailli, nommé le roi (ou le prince propriétaire du bailliage)

était la plus haute autorité du bailliage, personnage

très puissant bien que rattaché au pouvoir central dont il représente l'autorité, un peu à l'image d'un préfet d'aujourd'hui.

Ils gèrent les biens de leur maître, perçoivent ce qui n'est pas du ressort des prévôts, convoquent et commandent le ban et

l'arrière-ban, sont les juges d'appel de toutes les causes portées devant un prévôt, châtelain, viguier royal ou devant un

juge seigneurial, etc.

Jean Davy n'exerça pas cet office car il fut nommé 31 octobre (1400) Maître des requêtes de l'Hôtel du roi

(Magister Joannes Davy, magister

Requestarum Hospitii Regis ainsi qu'il est qualifié dans des lettres du 9 septembre 1404 en vertu desquelles il reçoit 80 livres pour avoir une robe de la livrée du roi).

Les maîtres des requêtes, alors au nombre de six, étaient chargés par le roi des missions les plus importantes. Saint-Allais

explique qu'ils

parcouraient les provinces pour y écouter les plaintes des peuples ; veillaient à la conservation des domaines, à la perception

et répartition des impôts ; avaient l'inspection sur les juges ordinaires, recevaient les requêtes qui leur étaient présentées

en décidaient sur le champ, ou le renvoyaient au roi lorsque l'importance de la chose l'exigeait.

Ils suivaient la cour, et répondaient les requêtes à la porte

du palais du roi.

Quand Charles VI (le roi fou) se déchargea sur le duc de Bourgogne de l'administration des affaires, les finances étaient au plus bas.

Pour ne pas lever de nouveaux impôts, le duc chercha à tirer de l'argent des auteurs de cette situation et nomma des commissaires

qui devaient se transporter dans toutes "les villes murées du royaume" pour faire des informations sur "les contrats usuraires

et frauduleux" qui avaient

été passés. Ces commissaires avaient le pouvoir de condamner les acquéreurs de ces contrats à des amendes arbitraires.

Pour la ville de Paris la commission fut établie par Lettres du 24 mars 1402, dans laquelle étaient nommés six commissaires,

dont "Jehan Davi, Docteur en Loyx, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy". Au nom du roi, le duc leur donna pouvoir de faire par voie de Réformation,

le procès aux usuriers et généralement de connaître de tout ce qui concerne dans Paris "la police, le bon gouvernement et

l'utilité publique, et la justice." Les jugements rendus par ces commissaires étaient exécutés sans appel.

Jean Davy était en même temps général de la justice des aides. Il siéga, en cette qualité, dans 144 audiences

de la Cour des Aides de Paris, de juin 1403

à août 1406, date à laquelle il fut remplacé

dans cette charge par Geoffroy de Peyrusse : 22 en 1403, 70 en 1404, 20 en 1405, et 32 en 1406. Dans

plusieurs de ces séances il siègeait comme premier général.

La cour des Aides de Paris, la seule alors existante, cour souveraine spécialisée en contentieux fiscal, était confiée à un collège de quatre généraux et "jugeait

en dernier ressort tous procès, tant civils que criminels, entre toutes personnes de quelque qualité qu'elles fussent au sujet

des tailles, aides, gabelles, impositions, et de toutes fermes et droits du Roi..." Le généraux avaient inspection et autorité sur les élus

(trois dans chaque bailliage) et jugeaient en dernier ressort les appellations de leurs jugements.

Le 5 juillet 1406, le roi lui proposa l'office de bailli de Rouen,

à condition qu'il abandonne son office de Maître des Requêtes de l'Hôtel. Bien que ce bailliage soit un des plus beaux de France, il

hésita mais finalement accepta ; son institution comme bailli de Rouen eut lieu

le 20 août 1406, les ducs de Berry, de Bourgogne et d'Orléans étant présents. Comme c'était de règle à Rouen, il exerçait aussi

la fonction de premier

élu sur le fait des aides du diocèse de Rouen.

Quand l'insuffisance de ses ressources domaniales ("finances ordinaires") força le roi à solliciter des "finances

extraordinaires" (aides et tailles) pour soutenir les frais de guerre, le souverain installa des élus sur le fait des aides

pour collecter ces impôts "instables par origine, et devant être hâtivement cueillies". Il s'agissait d'hommes "bons et honnestes, solvables et loyaux", capables

de percevoir sans retard les sommes attendues par le roi.

Il était qualifié chevalier, alors qu'il était précédemment qualifié noble homme et sage maître (1396).

Il a donc

du être anobli au moment de sa nomination au bailliage de Rouen.

Dans divers documents il s'intitule "Nous, Jehan Davy, seigneur de Saint-Pereavy, chevalier, conseiller du Roy notre sire et son

bailli de Rouen". Ainsi son ordonnance donnée le 14 janvier 1407 pour régler

le statut pour la communauté des Barbiers de la ville de Rouen ; ses Lettres du 13 avril suivant ordonnant que soient observés

par les maîtres ouvriers et compagnons du métier de la chauderonnerie, poterie d'airain et canderettes, les statuts qu'il avait

fait dressés (le roi Charles VI confirma ces lettres un an plus tard) ;

son mandement d'août de la même année,

par lequel il payait à Geoffroy Therage quinze sols tournois "pour sa peine et son salaire

d'avoir mené par trois jours de vendredi, par les quarrefours de Rouen, un nommé Pierre Helloi, et à chaque journée, l'avoir tourné au pilory."

On aura compris que ce Pierre Therage est un bourreau, celui là même qui brûla Jeanne d'Arc sur la place du vieux marché le 30 mai 1431.

Jean Davy demeura en cette charge jusqu'au 27 mars 1409, date à laquelle le roi le déchargea pour ce que nous l'avons ordonné chancelier de

nostre très chier et aimé fils (clause de style car c'est en fait son neveu) le duc d'Orléans. Une de ses dernières actions fut sans doute d'avoir

fait "refourmer"

la Renelle, petite rivière polluée par toutes les ordures du quartier et le long de laquelle les mégissiers et maroquiniers

exerçaient leurs industrie peu salubres, pour qu'elle passe alternativement sous terre ou à ciel ouvert grâce à une vanne.

Pierre Cochon, notaire apostolique de Rouen, fit le plus bel éloge de son administration dans sa Chronique normande : "En l'an 1409 régnait à Rouen messire Jehan Davy, sire de Saint-Pere de Avy (sic), conseiller du roi notre sire et son bailli de Rouen,

lequel était un noble clerc, bon justicier ; et si aimait l'église. Mais il n'y régna que environ 3 ans : dont la ville et bourgeois et clergé

furent bien dolens (tristes) qu'il se parti si tôt comme il fit. Car, en son temps, il fit commencer la cauchie (chaussée) de

Saint-Sever , vider

les autres places de la ville comme : les Petits-Camps, la Rougemare, le marché aux chevaux, le quai

de la ville au Viel pont, paver

la Vieille Harenguerie, le cay (quai) à tieullez, refourner la Renelle, et beaucoup d'autres belles choses, clorre vuide, placez, etc.,"

⊳ Comme officier de la maison d'Orléans surtout.

En 1392, le roi Charles VI constitua l'apanage d'Orléans en faveur de son frère cadet Louis de Touraine. Au plan territorial, rien de changeait,

le duché se substituant au bailliage et en conservant naturellement les limites. Au plan institutionnel, les hommes du duc

se substituaient à ceux du roi... mais dans les faits les hommes du duc étaient des hommes du roi !

Les ducs d'Orléans auquel Jean Davy fut attaché, furent alors Louis 1er, chef du parti des Armagnacs,

assassiné le 23 novembre 1407 à Paris,

sur ordre du duc de Bourgogne.

Second fils du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon (sœur de Marie), il avait épousé Valentine Visconti,

qui mourut un an après son époux ; puis son fils aîné Charles 1er, qui lui succéda, alors âgé de treize ans.

Jehan Davy est cité comme "lieutenant en la chastellenie et ressort de Chasteauregnart (Château-Renard) de noble homme

monseigneur le gouverneur (alias bailli) du duché d'Orléans (AD A219).

Puis, le 20 février 1393, le duc d'Orléans

le nomma bailli de ses terres de Normandie, c'est à dire du très important domaine de Saint-Sauveur-Lendelin,

du domaine de Falaise, de nombreux fiefs-fermes dans le Pays d'Auge, de droits à Caen, à Breteuil et à Beaumont-le-Roger.

On ne sait s'il a occupé cet office

jusqu'en 1411 sans interruption ; car de la fin de 1395 à 1398, il est bailli du douaire de la reine Blanche

(de Navarre ou d'Evreux, épouse de Philippe VI)

en Vexin. A la mort du roi Philippe, en 1350, elle s'était établi à Neaufles-Saint-Martin, près de Gisors.

A la mort de la reine (5 octobre 1398), le Vexin fit retour à la couronne et fut érigé en bailliage de Gisors, dont Davy devint le bailli

royal, comme nous l'avons vu.

Quoiqu' il en soit, Jean Davy était toujours bailli de Saint-Sauveur en 1401 comme le montre un document très intéressant qui

se trouve à la B.N.F. (Ms fr.26031, n°3198). Il s'agit d'un parchemin

relatant les détails d'une information menée par Jean Davy d'avril à octobre 1401 à la demande du duc d'Orléans à son bailli,

dans

le but de connaître les raisons du non-valoir d'un ensemble de revenus domaniaux, la fiefferme de Reviers et d'Amblie.

Conformémént aux ordres du duc, Jean Davy rassembla toutes les connaissances disponibles sur l'histoire de la fiefferme

depuis son entrée dans le domaine royal vers 1204. Chaque "rapport" débute à l'image de celui-ci :

Information fete en la ville de Creullie le samedi ixe jour du mois d'avril l'an mil quatre cens et un aprés

Pasques, par moy Jehan Davy, bailli de Saint-Sauveur Lendelin, par vertu des lettres closes de tres noble et puissant prince

monseigneur le duc d'Orliens, conte de Valoiz, de Bloiz et de Beaumont, a moy adrechans etc.

Mais surtout, Jean Davy est, depuis le 27 mars 1409, le chancelier du duc d'Orléans (Charles 1er). Cette nomination est

mentionnée dans les registres de l'Hôtel-de-Ville de Rouen. Il était

alors qualifié "Noble homme et sage Mgr Jehan Davy, chevalier, docteur en lois, seigneur de Saint-Père-Avy, conseiller du roi notre sire,

chancelier de Mgr le duc d'Orléans et naguère bailli de Rouen ..." (Paris, 21 juin 1409, Archives ecclesiastiques G 3480)

Cet office est le plus important du duché. Responsable politiquement devant le duc, voire devant le roi, son détenteur

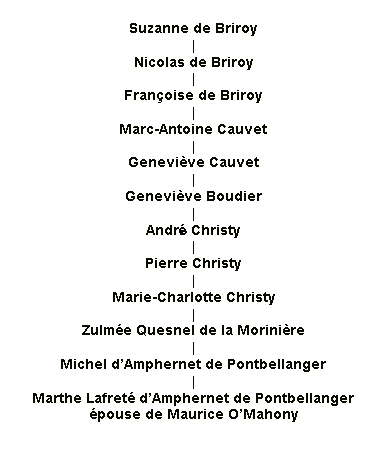

présidait en droit le Conseil ducal en l'absence du duc et en fait la Chambre des Comptes de Blois,

cour souveraine spécialisée

dans les affaires de finance du comté de Blois, puis de l'apanage et des biens personnels des ducs d'Orléans.

Le ressort de la Chambre est si étendu que le roi l'autorise

à s'installer à Paris.

A ce titre il effectuait un grand nombre de missions et de voyages que l'on peut suivre tout au long des années 1409-1412.

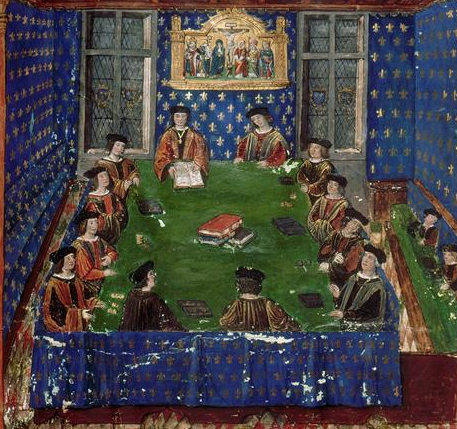

Scéance de vérification de comptes à la Chambre des Comptes de Blois (enluminure)

Jean Davy était un des témoins, le 18 avril 1410, au contrat de mariage de Charles d'Orléans avec Bonne d'Armagnac, scellant l'alliance

de ces deux maisons contre le duc de Bourgogne.

Le 18 juillet 1411, le duc d'Orléans et ses frères envoyèrent une lettre de défiance au duc de Bourgogne :

"Nous te nuirons de toute notre puissance et de toutes les manières que nous

pourrons". Le 14 août le duc de Bourgogne, autorisé par le roi à lever une armée répondit au défi.

La guerre civile commençait. Sans rentrer dans les détails de cette lutte, il faut néanmois savoir qu'en 1412,

les Bourguignons infligèreent de lourdes défaites à leurs rivaux dans le Beaujolais, le Languedoc, le Poitou, l'Orléanais et

le Maine. Tous les coups semblaient permis. Les Armagnacs se tournèrent donc vers les Anglais. Thomas de Lancastre,

duc de Clarence et fils du roi d'Angleterre, débarqua en Normandie avec 1 000 hommes d'armes et 4 000 archers pour venir épauler

Charles d'Orléans et ses alliés. Furieux, le roi partit assiéger les Armagnacs à Bourges pour les contraindre à renoncer à

cette alliance, ce qu'ils acceptèrent. Mais le duc de Clarence était déjà à Blois et n'apprécia pas cette volte-face.

Il ne se résolut à partir qu'en échange de bijoux et d'otages qui seraient délivrés au fur et à mesure des

paiements (traité de Buzançais, scellé le 14 novembre

1412). Charles d'Orléans accepta de livrer son frère, Jean, comte d'Angoulême (grand-père du futur François Ier),

âgé de douze ans, ainsi que sept autres

otages, parmi lesquels Jean Davy. Retenu à Londres, le comte d'Angoulème ne sera délivré qu'en 1444 !

Nous n'avons pas d'information sur les autres otages qui semble-t-il furent retenus à Bordeaux et

libérés à la mort du roi d'Angleterre (20 mars 1413).

Il reçut le 9 janvier 1411 un anneau de trois diamants et sa femme un anneau de deux diamants à fleurettes (Recueuil d'anciens inventaires).

On trouve dans le registre III d'Aubron (Collections de Bastard d'Estang, BNF) à la date du 15 décembre 1413 à Paris : "Ordre de payer à Jean Davy, chancelier du duc d'Orléans, le pris d'une aiguière, de six gobelets

en une pile et deux tasses d'argent, vérés et matelés, qu'il prêta au duc vers la fête de Pâques 1412, et qui servirent

à payer les gages des Gascons qui étaient au service du duc".

Lorsqu'en septembre 1412 la mainmise royale sur les possessions du duc d'Orléans fut levée, Jean Davy fut envoyé à Bayeux

pour en prendre le contrôle. Reprit-il le titre de bailli de Saint-Sauveur dès cette date ? On ne le retrouve avec ce titre

que le 30 septembre 1413 ; il le garda jusqu'à sa mort ainsi que le titre de conseiller du roi.

Jean Davy fit son testament le 31 avril 1414. Il a dû mourir entre le 31 août 1414 et 1416 car Simon, son fils, donne une quittance, dont la date est effacée,

pour toucher les gages dus à son père pour la période allant de la Saint-Jean-Baptiste 1414 au dernier jour d'aôut suivant, et

le 2 mai 1416 dans une lettre du duc d'Orléans, prisonnier à Windsor depuis Azincourt, il est fait mention de feu messire J. Davy

naguères nostre chancelier. On donne habituellement 1415 comme date à laquelle Guillaume Cousinot lui succéda à la chancellerie.

Il parait s'être marié trois fois :

- Avec Marguerite La Brahanne (qui pourrrait être une déformation d'Abraham), fille d'Henri, bailli de Givors, d'Etampes.

On la trouve ainsi nommée dans cet obituaire de la cathédrale d'Orléans :

"Item eodem die obiit domina Margareta la Brahanne, quondam uxor nobilis viri domini Johannis David (sic), legum professoris, militis, domini nostri

Regis consiliarii et concellarii illustrissimi principis domini ducis Aurelianensis, in cujus anniversario distribuuntur

XL sol. par. quos ipsas assignavit super domum suam situatam Aurelianis in vico Veteris Poterie (Orbituaires de la

province de Sens, Tome III, Alexandes Vidier, Imprimerie Nationale, 1909). Sa qualification est ainsi traduite :

"femme de noble Jean David, professeur de lois, conseiller de notre roi et

chancelier de l'illustre prince duc d'Orléans."

De cette union on lui connait cinq enfants dont :

- Simon, chevalier, seigneur de Saint-Peravy, marié à Jeanne, fille de Guillaume Cousinot (lequel succéda à Jean Davy à l'office de

chancelier

du duc d'Orléans), fut bailli de Rouen et capitaine de Janville en 1428. Il fut un des neuf que Salisbury fit prisonnier au siège de Janville

et enferma à Paris dans la Bastille Saint-Antoine, où il resta incarcéré longtemps ;

- Charlotte, femme de Gilles des Ormes, donna dans son testament du 9 novembre 1474, entre autres volontés, celles-ci : d'être ensépulurée auprès de Madame sa mère

en l'église Sainte-Croix si elle meure à Orléans et si elle meure à Yenville (Janville), en l'église de ce lieu ; que soit acheté un poille

qui sera doublé de satin or d'Oustade (Ostende) pour servir en l'église d'Yenville, auquel seront les armes de feu messire Jehan Davy, chevalier, son père, et d'elle.

- Jean, écuyer, seigneur de Saint-Senier de Beuvron (Manche), tué en décembre 1439 lors du siège d'Avranches par le

connétable de Richemont, marié vers 1425 avec Marguerite, fille de Jean Gaudin, vicomte (non pas un titre de noblesse, mais la

dénommination des prévôts en Normandie) d'Avranches (1384-1390), d'où 1° Olivier, official (juge ecclésiastique) de l'évêque

d'Avranches ; 2° Pierre,

qui suit ; 3° Marguerite, mariée

avec Pierre Fauchon ; 4° Michel, seigneur de Saint-Senier, marié à Olive de Brecey ; 5° Yves.

- Charles, official (juge ecclésiastique) de l'évêque d'Avranches acheta de Jeanne d'Harcourt, en 1401,

le fief de Vezins.

- Pierre, seigneur de Vezins (aujourd'hui fusionnée avec Isigny-le-Buat, Manche) par don de son oncle Charles,

marié avec Guillemette, fille de Robert du

Homme, d'où Jean, qui poursuit les seigneurs de Vezins, et Vincente, mariée à Jehan Abraham, dont

descendent les Bougrain ...

Vezins était un demi-fief qui relevait de la baronnie des Biards, qui entra dans la famille par l'achat qu'en fit Charles en

1401 (ou 1410 selon d'aures sources).

La famille Davy rentra ensuite dans le droit de présenter à l'église de Vezins.

[Le présentateur est le propriétaire ou patron de l'église, qui avait la charge d'assurer le service religieux et

percevait en contrepartie des revenus ; il avait le droit de choisir le prêtre, l'évêque gardant le bénéfice de la

confirmation spirituelle].

Les Davy purent conserver Vezins grâce à leur indéfectible loyauté à la couronne de France.

Le manoir seigneurial n'existe plus ; c'est Pierre Davy, marié en 1578

à Anne de La Ferrière, qui le fit ériger face à l'église en 1602.

Charles, le dernier Davy de la branche

de Vezins, vendit la seigneurie en 1726 au baron de la Mosson, sieur de Ducey et conseiller du Roi.

Deux tombes dans le chœur de l'église portent les armoiries des Davy.

La branche des Davy Saint-Senier-de-Beuvron et de Vezins portait des armes différentes de celles des Davy du Cotentin, telles qu'on peut les voir dans l'église de Vezins

Les Davy, seigneurs et patrons de Vezins, avaient été anoblis "en franc-fiefs" en 1470

"Pierre Davy, sieur dudit lieu de Vezins, a justifié de lettres de vidimus contenant l'anoblissement avoir été octroyé à

Michel et Pierre dits Davy par le feu Roy Louis onzième auxquelles lettres de vidimus faites par devant Robert Josel, lors

lieutenant general du bailli de Cotentin, le douzième jour d'avril l'an 1471, est inceré la carte des francs fiefs

et nouveaux acquests

en date le sixième jour de janvier l'an 1470 avec la teneur de la commission du patriarche de Jérusalem, evèque de Bayeux,

en date le cinquième jour de novembre l'an 1470, moyennant la somme de quarante sept livres tournois payée par les dits Davy, signé Lemercier,

en date du dernier jour de mars 1471, et au bas a été mis Le Respice de Ls. par les mains de Mr Olivier Davy, official d'Avranches,

qui est en date du premier jour d'août 1474, signé Lemercier, depuis lequel anoblissement, ils on toujours joui et usé dudit privilège de noblesse

comme les autres nobles du pays sans faire acte dérogant desquelles choses ledit Davy a requis pour lui et Jean Davy lettre de

Présentation qui lui a été octroyée."

- Avec Marguerite Renard fille de Jacques, seigneur de Domcy, paroisse de Huitre, conseiller de monsieur le duc d'Orléans

et maître des eaux et forêts. Pas de postérité connue ;

- Avec Charline Lepetiot, le 11 janvier 1405 à Périers, dont il eut 3 enfants :

- Jean, seigneur des fiefs du Perron, Guehebert et Virville,

marié à Louise du Thère le 4 janvier 1419, à Aubigny (Calvados).

C'est avec ce couple qui possédait la seigneurie du Perron, située sur le territoire de la paroisse

de Saint-Aubin-la-Pierre, dans l'élection de Carentan, que débute la généalogie établie par le père Anselme.

Ce même auteur

précise que son fils Guillaume Davy, de Périers, seigneur du Perron, avec son fils Jean, bailli de Saint-Sauveur-Lendelin ;

- Guillaume, écuyer , seigneur de Virville, du Perron et des Paumerée, fut maintenu dans sa noblesse,

lors de la recherche de Monfaut, en 1463. Le 1er août 1479, il contresigna devant Jean de Vey,

tabellion à Périers, un acte au sujet du patronnage de la chapelle Notre-Dame, en l'église de Périers.

Il fut marié le 24 février 1459

à Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) avec Anne-Marie Villequin, d'où neuf enfants.

Le 2 février 1489, Marie Villequin signa un contrat avec ses cinq fils. Le 29 décembre suivant,

elle en signa un autre où son fils Jean est dit curé du Hommeel et où Guillaume est déclaré décédé.

Elle meurt vers 1495, année où ses enfants se partagent ses biens.

- Pierre, marié le 14 août 1491 avec Marguerite Duval, d'où Suzanne, mariée à Jean de Briroy

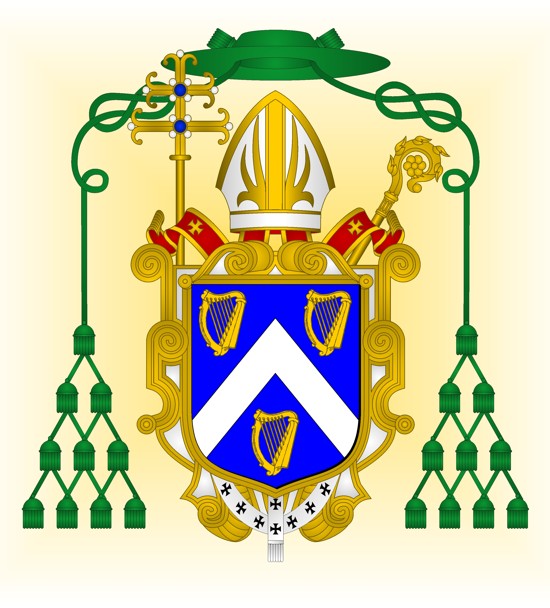

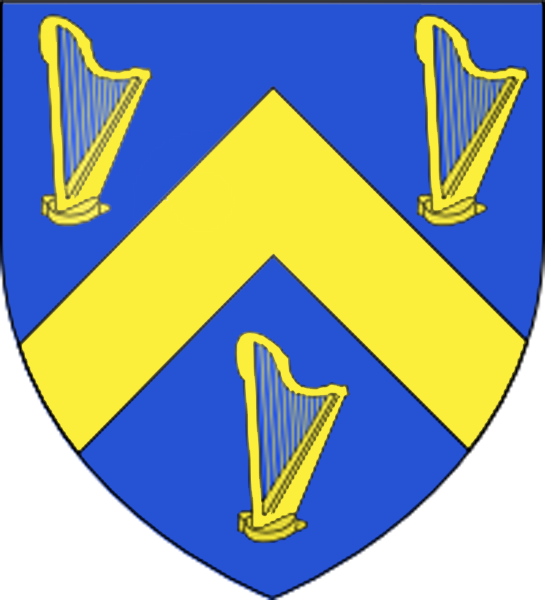

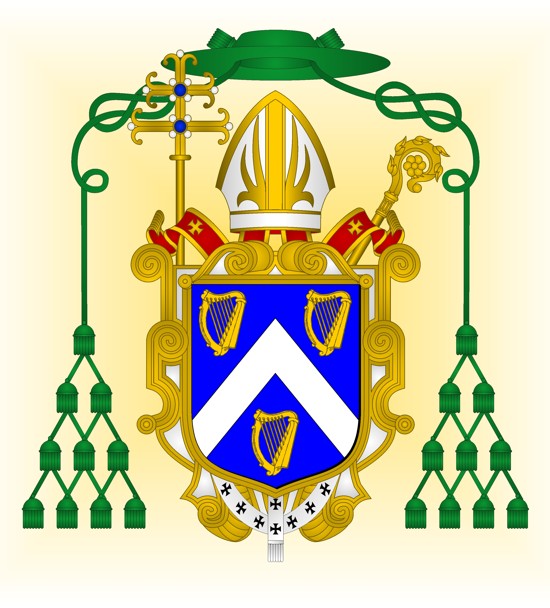

Le cardinal du Perron (Jacques Davy du Perron 1556-1618) est un des plus illustres descendants de Jean Davy

Il fut archevêque de Sens et Grand aumonier de France

Jean Davy, sa 3e femme et plusieurs de leurs descendants furent inhumés en l'église de Periers.

Un de ces descendants, Jean Davy, qui était bailli de Saint-Sauveur-Lendelin en 1588,

avait offert un vitrail qui portait : "Noble sieur Messire Jean Davy, escuier, conseiller du roy et son bailli de

Saint-Sauveur-Lendelin, sieur de Saint-Hilaire, Boisrivet, Montmartin et Le Mesnil-Saint-Jean, a fait faire cette vitre

le 25.12.1594" ; sur cette vitre on pouvait lire "Jean Davy 1414".

Gisant de Charles, duc d'Orléans

Tombeau des ducs d'Orléans à Saint-Denis

Sources :

Revue Francia 1978 pp 248-249 (Francia est une revue historique publiée depuis 1973 par l'Institut historique allemand de Paris).

Le personnel de la cour ou chambre des aides de Paris, Annuaire-Bulletin de la Société

de l'histoire de France, vol 69, n°2

Châteaux en Eure et Loire, chapitres

"Saint-Germain-le-Désiré en Beauce", dans Archives du diocèse de Chartres, 1908

Chaix d'Est-Ange Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle vol 13