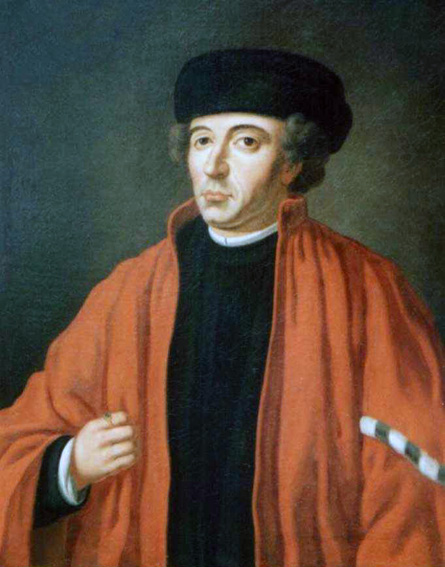

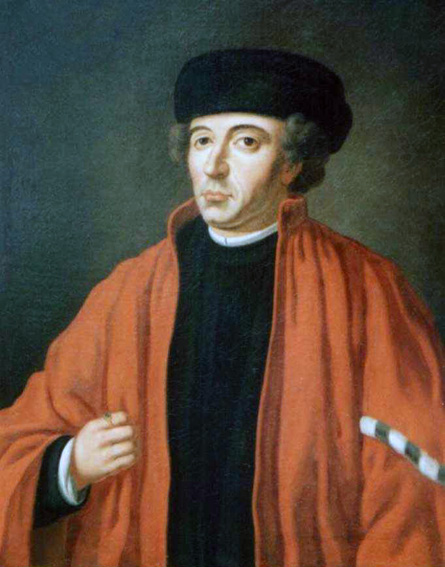

Barthélemy DE CHASSENEUZ

Jurisconsulte et avocat

Premier président du Parlement de Provence en 1532

Barthélemy de Chasseneuz et ses armoiries

Comme s'il eut redouté l'indifférence de la postérité, Chasseneuz a été son propre biographe. Tout ce que nous savons de sa famille, de ses études, des longues années

qu'il passa dans le retraite de la province avant de parvenir aux dignités méritées par ses travaux, se rencontre dans quelques passages de ses livres. Lui-même

a pris soin de nous faire connaître ses goûts, son caractère, les professeurs avec qui il s'était trouvé en relation, ses occupations au barreau, et jusqu'aux plus intimes détails de sa vie privée.

Il était né au diocèse d'Autun, dans la paroisse d'Issy-l'Evêque. Sa famille y avait vécu pendant plusieurs générations, dans cette médiocrité de fortune qui était

le sort de la plupart des familles habitant leurs terres, et qui les engageait à placer dans l'Eglise une partie de leurs enfants, afin de ménager par là une position plus aisée à ceux restant dans le monde.

Il ne nous a pas conservé la date de sa naissance, mais on peu conclure qu'elle devait remonter à 1480. Son père Antoine Chasseneuz avait épousé Jeanne Meunier, veuve

en premières noces de Jean Ramy qui lui avait donné une fille et trois fils ; elle eut de son second mariage Arthus de Chasseneuz, chanoine d'Autun et protonotaire

du Saint-Siège, et Barthélemy.

Le pauvre lieu de naissance offrait peu de ressources à la culture de l'intelligence, aussi ses parents l'envoyèrent-ils à quelque distance de là dans la petite ville

de Corbigny où s'était établie une école à l'ombre des hautes murailles qui abritaient les moines de l'abbaye el les habitants. Vers 1488 Chasseneuz y commença ses premières études.

Il s'y rencontra en compagnie de condisciples dont les uns se distinguèrent plus tard par leur mérite et les autres appartenaient à la première noblesse de Bourgogne.

Il termina vers l'âge de quinze ans ses études dans cette ville. Il se décida alors pour le droit et se rendit à l'université de Dole,

la plus rapprochée de son pays. Dès cette époque, la vocation du jeune étudiant était tellement prononcée qu'il se mit à écrire un commentaire sur la Coutume de Bourgogne, en s'aidant

de quelques remarques laissées en manuscrit par Pierre Bonféal, ancien avocat général au parlement de Dijon. Mais ne trouvant pas cet essai à son gré, et

son instruction assez dévelppée, il le laissa de côté et commença le cours de ses prérégrinations universitaires.

Il se rendit à Poitiers, une des plus florissantes et des plus renommées du royaume. Il y passa trois ans et demi, occupé à étudier les textes de droit civil et de droi canon.

Quoique l'enseignement du droit fut florissant en France, il n'était pas comparable à l'éclat que lui avait imprimé en Italie, depuis plusieurs siècles, une suite illuste de jurisconsultes.

Sur la fin de l'année 1497, Chasseneuz passant les Alpes, se rendit à l'université de Turin. Il y resta peu de temps. La guerre déclarée en 1499 par Louis XII aux Milanais ayant amené la fermeture

de l'université de Turin, il s'en alla à Pavie, qui posssédait une des universités les plus célèbres de la péninsule, et y compléta son instruction en

droit civil et canon, dont il n'avait reçu à Poitiers que les premiers éléments.

Il s'y occupa d'écrire un traité sur la malédiction des animaux dépourvus de raison, question qui s'était

présentée durant sa jeunesse devant les cours d'Eglise de son pays, à propos d'excommunications demandées contre des sauteralles qui ravageaient les vignobles de

Bourgogne.

Dès son avénement à la couronne, Louis XII avait conçu le projet de s'emparer de l'Italie. Au mois d'Août 1499 son armée franchit les Alpes et conquit en moins d'un mois Alexandrie et Pavie.

Le roi envoya à Milan, afin de recevoir la soumission de ses habitants, le cardinal ministre, Georges d'Amboise, accompagné de cent gentilshommes, et donna pour gouverneur aux Milanais

Charles d'Amboise, seigneur de Chaumont. Le nouveau gouverneur nomma capitaine de justice de Milan, Robert de Pardines, gentilhomme auvergnat, et informé des

connaissances en droit du jeune étudiant de l'université de Pavie, il lui adjoignit Chasseneuz pour assesseur. Il se l'attacha lui-même en qualité de maître des requêtes.

Ces deux emplois lui donnaient une grande considération dans la ville.

Malgré l'occupation que lui donnaient ces deux charges, il n'avait pas interrompu le cours de ses études. En 1502, il reçut le bonnet de docteur en droit civil et en droit canon à l'université de Pavie. Il était âgé de

22 ans. Les docteurs de Milan lui proposèrent de l'agréger à leur collège, faveur qui n'était pas offerte d'habitude à des étrangers ; il reçut cette proposition avec reconnaissance, mais ne voulut pas en profiter.

Au mois de novembre 1503 Jules II succéda au pape Alexandre VI. Il nourrissait la grande pensée de relever l'ancienne suprémacie d'une papauté tombée dans l'abaissement sous ses prédécesseurs. Il commença par soumettre la Romagne et la Toscane

et s'avança ensuite vers Bologne. Charles d'Amboise se joignit avec un corps de cinq cents lances à l'armée du Saint Père.

Après la prise de ville, plusieurs Français y restèrent dont Chasseneuz, qui l'avait accompagné, et qui fut qui chargé de

plusieurs missions importantes et fut notamment député auprès du pontife pour obtenir la pourpre romaine à Louis d'Amboise, un des frères de Charles.

Une pareille mission

lui donnait un facile accès auprès du Pape. Il resta trois mois à Bologne et revint rendre compte de ses démarches à Charles d'Amboise. Mais la peste l'obligea à quitter

subitement le Milanais. Il repassa les monts en toute hâte, sans avoir le temps d'emporter ses livres, et arriva à Autun au commencement de février 1506.

Un grand évènement allait s'accomplir dans sa vie. Antoine Ramy son frère utérin et Arthus de Chasseneuz son frère germain, tous deux chanoines de la cathédrale, désirant

le fixer auprès d'eux, lui firent épouser Pétronille Languet, restée veuve de Pierre Seurre, avocat du Roi au bailliage d'Autun et de Montcenis. Ils lui

assurèrent leurs biens par contrat de mariage. Le jeune savant prêta la main à cet arrangement de famille mais jamais union ne fut plus malheureuse

et ne laissa de plus amers regrets. Pétronille, s'il faut en croire son époux, était d'une humeur violente. Elle lui rendit la vie commune insupportable et il fut obligé d'en venir à une séparation.

Ne renonçant pas à obtenir un office dans la magistrature, il alla à Paris solliciter le chancelier Guy de Rochefort, originaire du comté de Bourgogne, ancien

président au parlement de Dijon, qui se montrait bien disposé en sa faveur. Il obtint de lui des lettres de maître honoraire des requêtes de l'Hôtel et

la promesse d'une charge de conseiller au Grand conseil. Il l'engagea à retourner dans son pays mettre ordre à ses affaires et à revenir dans deux mois ; mais

ses espérances s'évanouirent, peu de jours après,

par la mort de son protecteur, arrivée le 15 janvier 1507.

Il se vit réduit à donner à Autun des consultations, à plaider devant le tribunal du bailliage. Il en profita pour travailler à un commentaire sur la coutume de Bourgogne et

pour préparer d'autres ouvrages qu'il avait en vue. Il s'atira une grande estime par sa probité et son mérite et un magistrat dont les consultations faisaient

autorité dans la province, Guy Moreau, avocat du Roi au bailliage d'Autun, le choisit pour son substitut. Quelques temps après, aspirant à des fonctions plus élevées, Guy Moreau alla établir sa demeure

à Dijon où il devint lieutenant général du bailliage, puis président au parlement, et résigna, au moment de son départ, son office en faveur de Chasseneuz qui

en fut pourvu par lettres patentes du 21 août 1508. Cette magistrature, à laquelle était attachée, entre autres privilèges, l'exemption des tailles, et qui

faisait regarder comme noble son titulaire, lui donnait le premier rang au barreau. Il n'était pas défendu aux avocats du Roi d'accepter des fonctions

dans les justices subalternes, et Chasseneuz obtint encore celles de bailli des terres de l'abbaye de Saint-Martin, située aux portes d'Autun.

En 1521 , un évènement était venu faire distraction à la vie ordinaire des habitants d'Autun. Pour la deuxième fois depuis le commencement du siècle, ils eurent l'honneur de recevoir le roi de France dans leurs murs.

Le 3 août François 1er fit son entrée dans Autun et Chasseneuz fut prié par les magistrats de haranguer le Roi aux portes de la ville. Quelques temps après, le souverain

lui fit

proposer par le garde des sceaux et par l'évêque de Senlis, de s'adjoindre aux membres du Grand conseil, promettant de le pourvoir bientôt d'un office dans cette compagnie. Mais Chasseneuz déclina cette proposition parce

que ce conseil suivait le Roi dans ses voyages et que cette vie errante l'aurait détourné de ses études et de l'achèvement des ouvrages qu'il avait commencés.

Ses commentaires sur la coutume de Bourgogne furent publiés à Lyon en 1517 sous le titre Commentaria in consuetudines ducatus Burgundiae principalier, et totius fere Galliae consecutive et rencontrèrent un grand succès.

A peine les avait-il terminés qu'il entreprit de retracer, dans un grand ouvrage, ce qui pouvait être dit surles honneurs, les dignités, la gloire,

la louange de tous les êtres de la création, sur le rang occupé par chacun d'eux, non seulement sur la terre, mais dans le ciel et dans les enfers. Approchant l'âge

où il s'était promis de faire une tentative pour entrer dans la haute magistrature, il se décida à rappeler lui-même les titres

qui le recommandaient à l'attention du pouvoir, il dédia son Catalogus Gloriae Mundi au chancelier Duprat. Mais Duprat, peu bienveillant d'ailleurs pour les gens de lettres, fit sourde oreille,

et Chasseneuz se vit obligé de continuer l'exercice de ses fonctions d'avocat du Roi.

En 1531 parut à Lyon le recueil des principaux conseils donnés par Chasseneuz durant sa carrière d'avocat. Ils sont au nombre de 79 et portent sur toutes

sortes de matières de droit civil et criminel,

féodal et canonique.

La renommée acquise par ses ouvrages avait attiré l'attention sur Chasseneuz dans la retraite où il vivait depuis vingt-cinq ans. Il allait bientôt recuillir le fruit de ses travaux

sans s'être abaissé à des sollicitations répugnant à la droiture de son caractère, au sentiment légitime de son mérite [il était opposé à l'obtention de charges par

achat de celles-ci, comme cela se faisait couramment, ndlr ]. En 1531, au moment où il s'occupait à Paris d'une nouvelle édition de ses commentaires sur

la coutume, les membres du parlement le désignèrent pour une place de conseiller dans cette compagnie. Il en fut pourvu par lettres patentes du

mois d'août de la même année. Il résigna son office d'avocat du Roi en faveur d'Hugues d'Arlay, son gendre, et retourna dans la capitale prendre possession.

Il était revenu passer quelque temps à Autun afin mettre de l'ordre dans ses affaires, lorsqu'au mois d'août de l'année suivante il reçut sa nomination

comme président du parlement de Provence, créé en 1501 à Aix par Louis XII et composé d'un président [les autres parlements en comptaient quatre, ndlr] et de onze

conseillers.

Il accueillit cette promotion avec une joie nouvelle, et plus tard, rappelant qu'il était né, qu'il avait reçu la tonsure cléricale, le bonnet de docteur,

les charges dont nous avons parlé, dans le mois d'août, il le regardait comme le mois le plus heureux de sa vie.

Barthélemy de Chasseneuz

tiré d'une collection de portraits des vingt premiers présidents du parlement de Provence

gravés par Jacques Cundier d'Aix

Dès les premiers temps de sa présidence, Chasseneuz, indigné des abus qui déshonoraient la justice du parlement, avait déployé, pour les faire disparaitre, une

grande sévérité. Il n'était parvenu qu'à se créer des ennemis parmi ses membres qui, presques tous étaient provencaux. Ils l'accusèrent de malversation,

accusation

fréquente entre ces magistrats sans probité, et dressèrent contre lui des procédures dont l'avocat général Laugier ne craignit pas de se rendre l'organe.

François 1er, afin d'informer sur ces plaintes, envoya à Aix quatre présidents pris dans les parlements de Paris, de Rouen, de Toulouse et de Grenoble. Ils citèrent Laugier

à comparaitre devant le Conseil privé. Il y fut condamné à faire publiquement réparation d'honneur à Chasseneuz, et en mille écus de dommages-intérêts, à raison de ses accusations calomnieuses.

Le Roi, sur le rapport de ses délégués, s'était décidé à nommer une commission afin de préparer un plan de réformation de la justice. Les bases en furent

proposées par l'édit de Joinville, de septembre 1535. Il en résulta une grande ordonnance qui forme tout un volume et qui fut en grande partie l'œuvre

de Chasseneuz. Quels furent les résultats de l'ordonnance réforme et des efforts de Chasseneuz pour en assurer l'observation ? Ils furent presque nuls, comme dans les autres

province et le lieutenant civil Aubery de constater en 1550 que "la réforme de 1535 n'avait pu tenir et était en grande partie dissolue".

Tandis que la Provence se relevait de ses ruines [suite à la guerre entre François 1er et Charles Quint, ndlr], une autre cause allait de discordes

allait dans laquelle Chasseneuz joua un rôle considérable, vint fournir un nouvel aliment aux passions que s'agitaient dans le parlement. Nous voulons parler du procès des Vaudois

auquel son nom est resté attaché, et qui a plus contribué peut-être à sa réputation que ses ouvrages et sa carrière de magistrat.

En 1540 une ère néfaste s'ouvrait pour les réformés. François 1er, qui s'effrayait de leurs progrès en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, céda à des

obsessions lui arrivant de tous côtés et aux intérêts d'une politique inquiète pour la paix du royaume. Un édit du mois de juin fit obligation aux juges ordinaires de

les rechercher et de les livrer au jugement des cours souveraines, et les procureurs généraux rendraient compte tous les six mois. Le 18 novembre la cour rendit

contre dix-huit habitants de Merindol le célèbre arrêt les condamnant à être brulés vifs et leurs familles à être bannies du royaume. Afin de ne pas augmenter les difficultés de la situation, le parlement résolut de

tenir son arrêt secret, voulant en référer au Roi avant son exécution. Mais, dans une compagnie divisée par des divergences religieuses et des animosités personnelles,

ce secret ne tarda pas d'être divulgué. Il se trouva parmi la noblesse et les gens de justice, des hommes généreux qui en signalèrent tout l'odieux et en discutèrent

la légalité. Les plus modérés étaient d'avis d'en différer indéfiniment l'exécution afin de laisser aux révoltés le temps de rentrer dans le devoir.

D'autres, au contraire, parmi lesquels les archevêques d'Aix et d'Arles, voulant éviter la propagation d'un mal contagieux, n'admettaient ni retard, ni

ménagements. L'archvêque d'Aix fut chargé d'obtenir une résolution du président et des membres de la cour. Il éprouva une vive résistance de la part du

premier, Chasseneuz n'envisageant pas sans effroi les suites d'une pareille mesure. Par lettres patentes du 5 février 1541, François 1er accorda aux Vaudois un pardon général

à condition que, dans l'espace de trois mois, ils se convertiraient à la foi catholique. Le parlement fit signifier ces lettres dans les villages occupés par les Vaudois, en leur enjoignant

d'envoyer des délégués faire leur soumission au nom de tous les autres. Dix habitants de Merindol se présentèrent avec une requête et une confession de foi

qu'ils supplièrent la cour de faire examiner par des théologiens et de ne pas les regarder comme hérétiques. Mais Chasseneuz, les retirant à part, les assura qu'elle

était notoirement contraire à la croyance de l'Eglise, les engagea à l'abandonner et à faire simplement profession de foi catholique. Ils persistèrent à

demander un examen, que le Roi confia à son aumônier, Pierre Duchâtel, lequel conseilla douceur et patience. Chasseneuz leur promit qu'il serait sursis aux poursuites jusqu'à nouvel ordre

et le parlement leur permit de séjourner à Aix, au nombre de dix, pour se concerter entre eux. Il leur garantit une sécurité complète et défendit de les inquiéter

dans leurs personnes et dans leurs biens.

Cette négociation avec les Vaudois auprès du parlement fut le dernier incident auquel assista Chasseneuz. Le 1er avril 1541, l'avocat général Garçonnet annonça

à la cour, dans la chambre du conseil, la mort de son président. Il était âgé de soixante un an. Cette mort inopinée, la fermeté avec laquelle il persistait à réprouver

l'exécution d'un arrêt barbare, firent croire à un empoisonnement.

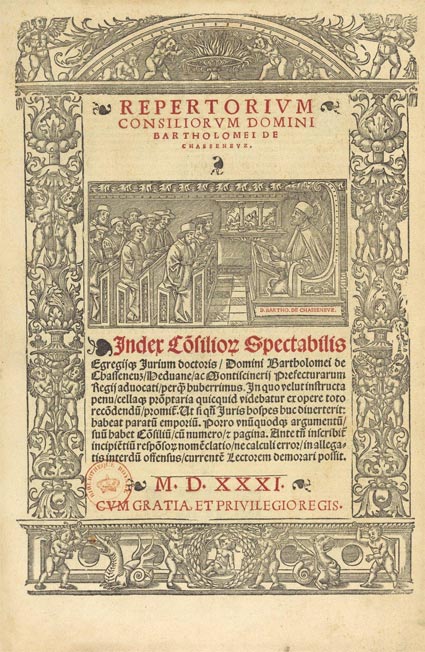

Un des ouvrages de Chasseneuz

Lien de Parenté

Barthélemy de CHASSENEUZ

¦

Jeanne de CHASSEBEUZ

¦

Barthélemy d'ARLAY

¦

Barthélemy d'ARLAY

¦

Pierrette d'ARLAY

¦

Marguerite du FAUR de PIBRAC

¦

Bénigne BERBIS de RANCY

¦

Marthe BERBIS de RANCY

¦

Bénigne CHIFFLET d'ORCHAMPS

¦

Victoire BOQUET de COURBOUZON

¦

Adèle LE BAS de GIRANGY

¦

Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS

¦

Maurice, comte O'MAHONY