Claude BRUN

Maire de Dole

Avocat fiscal (1595) puis conseiller (1605) au parlement de Dole

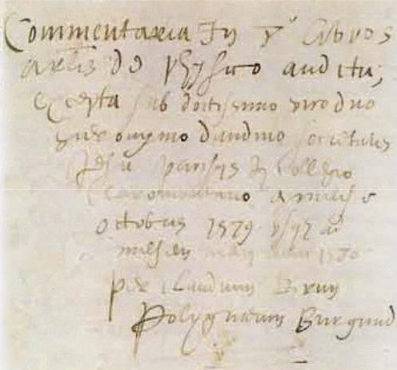

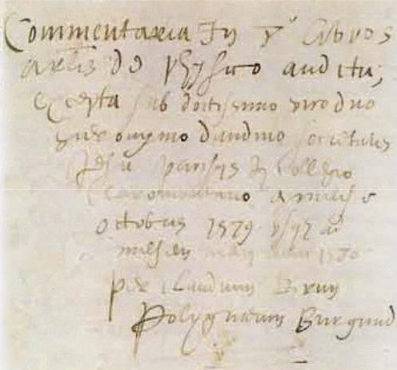

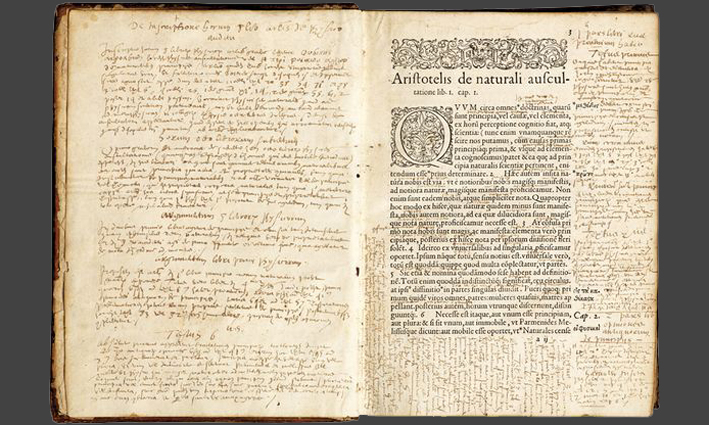

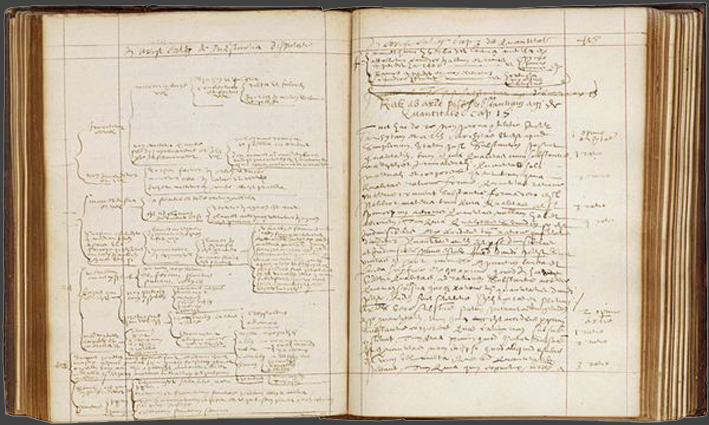

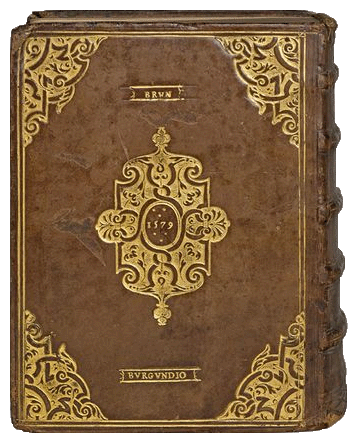

Première page d'un manuscrit écrit en 1579-1580 par "Claudius Brun Polygneus Burgundio" (Claude Brun de Poligny, Bourguignon)

alors qu'il était élève au collège de Clermont à Paris

Nous avons emprunté, dans le récit qui suit de nombreux extraits de la très complète étude du vicomte A. de Truchis Varennes

parue dans les Procès-vervaux et

mémoires

de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1936.

Poligny(Jura)fut le berceau de sa race. De toutes les familles illustres auxquelles cette ville a donné naissance, aucune n'a plus

rapidement conquis la fortune et la gloire ; aucune ne les a mieux méritées. La noblesse des Brun était ancienne, puisqu'on

les trouve dès la fin du treizième siècle parmi les écuyers des comtes de Bourgogne, et qu'ils sont mentionnés dans les âges

suivants parmi les possesseurs de fiefs. Mais ce fut Claude qui fonda la grandeur de sa maison.(Eloge d'Antoine Brun par Poignand)

Fils d'Antoine Brun, bourgeois de Poligny, et de Jeanne Regnauldot (Renaudot), on ignore la date précise de sa naissance, qui doit se situer à Poligny vers 1560.

On le retrouve à Paris, élève au collège de Clermont (aujourd'hui Louis-le-Grand) de 1577 à 1581.

Il y suit les cours de philosophie de Jérôme Dandini, ce brillant père jésuite qui fut le premier de son ordre à enseigner

la philosophie à Paris. De ce séjour au collège sont restées des notes prises par Claude et reliées pour lui en huit volumes,

vendues 45 600 € lors d'une vente aux enchères en 2012.

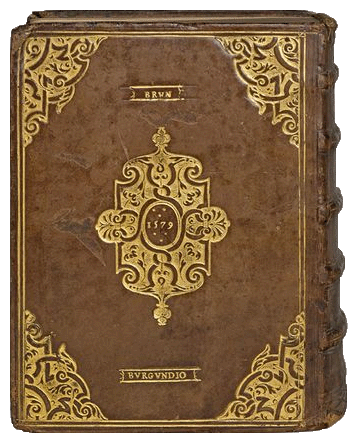

Un des huit volumes des recueils de notes de cours de Claude Brun (1577-1581)

Sur la couverture on peut lire "Brun", "1579", "Bourgundio" (Bourgogne)

Parmi ces 8 volumes, 5 sont des manuscrits serrés et rédigés d'une main rapide,

tandis que les 3 autres sont des recueils de textes imprimés.

Claude poursuivit ses études à l'université de Dole où il obtint ses lettres de doctorat en droit

le 8 avril 1585.

Outre la Faculté de droit, l'Université de Dole possédait les Facultés de théologie, des arts et de médecine.

Claude exerça comme professeur à la Faculté de droit, mais dès la fin de cette année 1585, il s'était fait inscrire au

barreau du parlement.

La facile compréhension des affaires, l'érudition et l'éloquence dont il fit preuve en attirèrent sur lui l'attention

des membres de la cour. Quand il eut rempli les fonctions d'avocat depuis plus de sept ans et qu'il eut ainsi satisfait

aux exigences des règlements, les membres du parlement songèrent à le faire entrer dans leur Compagnie.

Une place d'avocat fiscal étant devenue vacante par la mort du premier avocat fiscal Jacques Clément, sa candidature fut soumise à l'archiduc, gouverneur des Pays-Bas, qui l'agréa.

Claude fut pourvu de cette charge (certains auteurs disent avocat général) le 14 décembre 1595.

avocat fiscal au parlement de Dole

Les conditions pour devenir avocat fiscal dans le comté de Bourgogne avaient été fixées dès l'époque des ducs de Bourgogne

: « Aucun ne sera reçu comme avocat audit parlement et en nos bailliages s'il n'est gradué en droit civil et canon, et qu'il

soit personne notable, expert et suffisant. »

L'avocat fiscal, à deux cents francs de gages annuels, est un officier chargé de défendre les intérêts du pays :

« défendre, garder, soutenir les droits, domaines, hauteurs, autorités et juridictions, poursuivre sans aucune dissimulation

la vindicte publique des délits, informer et remontrer tout ce que conviendra sur la vision des procès et vidanges

des difficultés fiscales. »

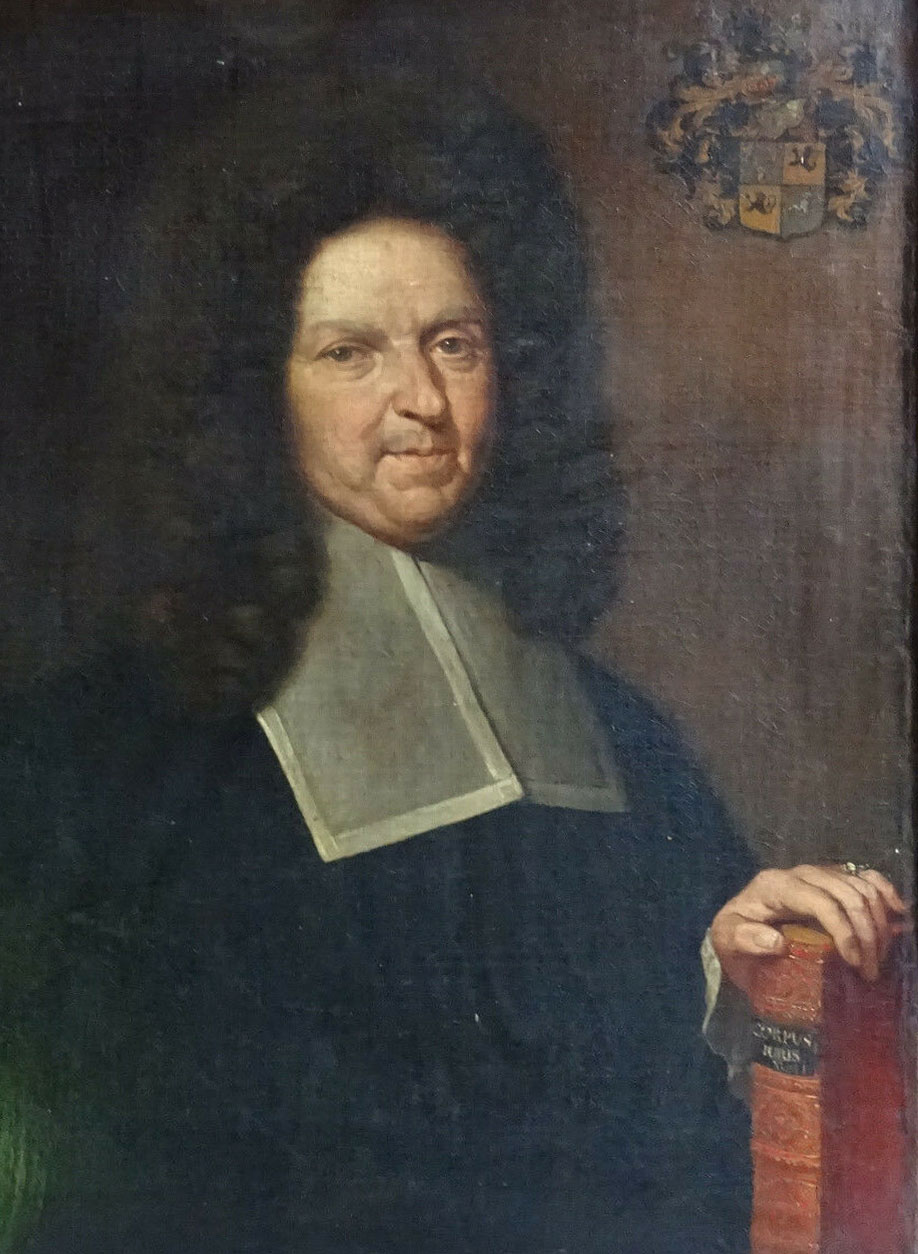

Portrait d'un avocat fiscal au XVIIe siècle

Ses qualités lui acquirent rapidement la confiance générale et le gouvernement de la Franche-Comté lui confia dès lors un grand nombre de missions importantes.

En 1598, il fut envoyé à Dijon pour obtenir que l'édit de Nantes ne fut pas appliqué dans le comté de Charolais (qui venait d'être restitué aux archiducs

tout en restant sous la suzeraineté du roi de France) et que la religion catholique y fut maintenue. Durant la guerre qui éclata

le 11 août 1600 entre Henri IV et le duc de Savoie, le parlement de Dole chargea Claude Brun

de faire une enquête sur les agissements de Nicolas de Watteville et de se rendre à Lyon auprès du

roi de France pour lui exprimer un certain nombre de points.

Il ne fut reçu par Henri IV que le 17 décembre 1600, après la signature du traité mettant fin à cette guerre.

Il s'acquitta très habilement de sa mission, sut plaire au roi et obtint le retrait des ordres donnés au sieur Lux de pénétrer

en Comté et de s ' assurer qu' il ne s'y faisait pas de levées de gens de guerre.

Dunod raconte même qu'Henri IV, "goutant beaucoup la vivacité et la justesse de ses réparties aurait dit à ses courtisans

qu' il ne serait pas fäché que ses magistrats fussent teints en brun ».

Dès son retour en Franche-comté, le 21 janvier 1601, le succès de sa négociation détermina le parlement de Dole à

l'envoyer en Charolais, pour s'y enquérir des mérites et des qualités des différents concurrents qui briguaient

la charge de lieutenant général de ce comté, rendue vacante par le décès de Girard Saulnier. Suite à l'enquête faite

par l'avocat fiscal Brun, la comtesse de Vaudemont, qui avait alors la jouissance du Charolais, révoqua la nomination

qu'elle avait faite de Guy Balzain

et nomma à sa place Jean de Ganay (26 juin 1601).

Pour permettre à Jean de Ganay la paisible entrée en possession de son office,

le parlement de Dole députa Claude Brun à Dijon le 12 février 1602 afin de demander

au parlement de cette ville le retrait de la commission qu'il avait délivrée à Guy Belzain.

L'avocat fiscal comtois se présenta devant cette cour le lendemain et il y exposa avec talent la mission dont il était chargé.

Il obtint non seulement le retrait de cette commission, mais aussi la solution de plusieurs questions pendantes entre les

deux Bourgognes. Il fut, entre autres, convenu, sur sa proposition, que chacun des deux parlements demanderait

à son souverain de nommer des commissaires qui, de concert, partageraient les terres de surséance, fixeraient les limites

contestées sur toutes les frontières du duché de Bourgogne, du vicomté d'Auxonne, du pays de Bresse et de la Savoie,

confinant à la Franche-Comté. Claude Brun put quitter Dijon, le 15 février 1602, muni de l'arrêt du parlement de Dijon défendant à Guy de Balzain d'exercer l'office

de lieutenant-général au comté de Charolais.

Philippe II, roi d'Espagne, du Portugal, de Naples et de Sicile, archiduc d'Autriche, duc de Milan, prince souverain des Pays-Bas et

roi consort d'Angleterre, mourut le 13 septembre 1598. Son fils lui succéda sous le nom de Philippe III.

Quelques mois avant sa mort, le 6 mai, sa fille l'infante Isabelle d'Autriche épousait l'archiduc Albert d'Autriche, son cousin. Ils se voyaient

céder les Pays-Bas et la Comté de Bourgogne, après la paix de Vervins signée entre Henri IV et Philippe II.

Les archiducs, ainsi qu'on les nomme, continuèrent la politique de leurs prédécesseurs : un gouverneur comtois, siégant à Gray, expédie les

affaires courantes du pays avec le parlement de Dole, dont les attributions assimilent ses membres à de véritables conseillers d'état.

Cependant, au lieu d'adresser directement leurs requêtes importantes à la cour de Madrid, c'est maintenant à Bruxelles qu'ils

s'acheminent. Le gouverneur en ce temps était François de Vergy, comte de Champlitte.

Portraits des Archiducs (Albert et Isabelle)

Profitant de leurs bonnes dispositions à son égard, le parlement s'efforça, pendant les premières années de leur règne,

de consolider son autorité et de faire trancher par eux nombre de questions importantes pour la province.

En 1602, le gouverneur et le parlement résolurent d'envoyer des députés à Bruxelles pour y défendre les intérêts du comté

et y présenter leurs remontrances.

Par mesure d'économie, ils choisirent pour cette mission le conseiller Philippe Boitouset et l'avocat Claude Brun, qui devaient faire ce voyage

pour la révision d'un procès pendant entre le sieur Antoine Aymonet, de Vesoul, et les habitants de cette ville.

Bien que ces deux députés se fussent déclarés prêts à partir dès le 4 décembre, ils ne quittèrent Dole que dans les premiers

jours du mois de janvier 1603.

Le 21 février, la cour leur écrivit pour leur donner connaissance d'une lettre de l'archiduc ordonnant une levée de deux

cents cuirassiers, qui devaient être nourris et entretenus pendant deux mois au moins aux frais des habitants.

Elle prévoyait que cette levée occasionnerait une dépense de plus de 30.000 francs. Elle invitait donc les députés à se rendre

de suite auprès de l'archiduc pour le prier d'envoyer un commissaire qui pourvoirait à leur armement et à leur entretien.

Cinq jours après, le 26 février 1603, elle envoyait à ses députés de nouvelle instructions, réparties en seize articles.

Ces instructions furent suivies d'autres qui parvinrent aux députés comtois pendant les mois de mars et d'avril.

Parmi les remontrances, se trouvaient celles concernant la visite du diocèse par l'archevêque,

l'établissement d'un séminaire, la résidence des curés, l'officialité et la juridiction ecclésiastique,

les usurpations (frontières litigieuses, terres en surcéances, etc) des comtes de Montbéliard, des gens du comté de Neuchâtel

et de ceux de Besançon, les difficultés qui se s'étaient élevées entre le parlement et la ville de Besançon, sur

des questions de juridiction,l'entretien des fortifications des places.

Les dernières instructions enjoignaient aux députés Boitouset et Brun de demander à l'archiduc de restreindre

le plus possible les grâces, les rappels de ban et les remises d'amendes accordées aux malfaiteurs contre l'avis de la Cour.

Le 5 juin de la même année 1603, peu après le retour de Claude Brun, le parlement le députa encore à Gray.

Les dernières lettres du gouverneur laissant percevoir un certain mécontentement contre la Cour, celle-ci désirait

lui faire connaître ses bonnes dispositions et lui demander, conformément aux instructions de l'archiduc,

de venir à Dole pour y résoudre ensemble diverses questions importantes. Brun rapporta, le lendemain, l'assurance que le comte n'avait aucune animosité contre le parlement et qu'il passerait à Dole très prochainement.

conseiller au parlement de Dole

Le parlement de Dole se composait alors d'un chancelier, d'un président, de deux chevaliers, de onze conseillers,

de deux avocats, d'un procureur général et d'un substitut, d'un greffier, de quatre huissiers, et de deux maîtres des requêtes.

Une place de conseiller étant devenu vacante par le décès du conseiller Quentin Jacques, les noms

des deux avocats fiscaux, Claude Brun et Humbert Matherot, et d'Antoine Bereur, juge pour LL. AA. SS. en la ville de Besançon,

furent présentés au choix des archiducs.

Ce fut Claude Brun qui fut nommé conseiller. Il reçut ses lettres de provision le 29 janvier 1605 et prit possession

de sa charge le 7 mars suivant.

De nouvelles missions ne tardèrent pas à lui être confiées. Au mois de juin, le gouverneur et le parlement le renvoyèrent

à Bruxelles avec le conseiller Grivel pour la révision d'un procès entre Elisabeth Boutechoux et les sœurs Mairot, et pour y porter, en même temps, de nouvelles remontrances.

A cette occasion il demanda que l'archiduc leur écrivit pour les encourager dans leur résistance à l'entrée des protestants

dans la ville de Besançon, et les assurer de son appui ; qu' il y ait, comme par le passé, à Besançon,

un juge assistant au nom de Leurs Altesses à tous les procès tant civils que criminels ;

que les gages des professeurs de l'Université de Dole fussent assignés sur les salines de Salins.

Il transmettait enfin les plaintes qu' avaient suscitées, dans le peuple et dans le clergé, les levées de recrues

pour le régiment de Balançon et de trois autres compagnies.

La délimitation des frontières était l'une des questions qui préoccupaient le plus le parlement de Dole.

Il obtint, en 1606, des seigneurs de Berne, que l'on procédât à la délimitation des frontières litigieuses entre ce

canton et le comté. Le 17 juillet de cette année, Claude Brun fut commis, en même temps que le baron de Monfort,

premier chevalier au parlement, et le conseiller Grivel, pour procéder à cette délimitation. Après la visite des

territoires litigieux et l'examen des titres présentés par chacune des parties, les députés,

signèrent le 10 août un accord aux Rousses, fixant à l'amiable les limites respectives des deux pays

et les emplacements où seraient plantées cinq bornes.

En reconnaissance des voyages qu'il avait faits à Bruxelles, en 1605, et aux Rousses, en 1606, pour la défense des intérêts

de la province, les Etats déclarèrent qu'il avait bien mérité du pays, lui accordèrent une gratification de 600 francs

et lui délivrèrent en outre, le 22 mars 1607, des lettres en forme de récompense.

Deux ans ne s'écoulèrent pas sans que Brun fût chargé d'une nouvelle mission.

Au mois de février 1609, sur les ordres de l'empereur et des archiducs, il fut envoyé, avec le sieur Martin, à Besançon

pour apaiser un différend qui s' était élevé entre MM. de Cantecroix et de Thoraise. A cette occasion,

le chapitre métropolitain leur montra le Saint-Suaire de Besançon, alors conservé dans l'église Saint-Etienne

(démolie en 1670).

Quelques mois plus tard, en juin 1609, ce fut à Lyon que Claude Brun fut député

pour une mission d'un tout autre genre. Le parlement, instruit de l'abandon

religieux dans lequel se trouvait la partie de la province qui relevait du

diocèse de Lyon, l'envoya auprès de l'archevêque de cette ville pour lui

rappeler l'obligation que lui faisait le concile de Trente de visiter son

diocèse tous les deux ans.

Ce fut encore Claude Brun qui fut désigné pour accompagner dans une mission le vice-président Antoine Garnier (aussi notre ancêtre).

Le 18 août 1609, la Cour leur remettait ses instructions pour Bruxelles. Tout d'abord, ils devaient rendre visite

au chef-président du conseil privé (vrai poste de premier ministre des Pays-Bas) Richardot (Jean Grusset, dit Richardot,

du nom de sa mère), au conseiller Grivel, à M. d'Andelot et à différents autres personnages de l'entourage du

prince afin de dissiper la mauvaise impression produite par les mémoires envoyés contre le parlement.

Ils devaient ensuite présenter les remontrances de la Cour à l'archiduc.

Elles consistaient en premier lieu à lui demander, afin de maintenir l'autorité du parlement dans la province,

de ne donner de commission à ses membres ou à d'autres particuliers que par son intermédiaire.

Ils devaient aussi l' informer de l' instruction judiciaire entamée contre le conseiller Perrenot, solliciter le retrait

de la commission qui lui avait été donnée et enfin l'entretenir du renouvellement du traité de neutralité,

de la dot de l'Université de Dole et du différend existant entre le chapitre et le magistrat de Besançon.

Ils devaient aussi l' informer de l' instruction judiciaire entamée contre le conseiller Perrenot, solliciter le retrait

de la commission qui lui avait été donnée et enfin l'entretenir du renouvellement du traité de neutralité, de la dot de

l'Université de Dole et du différend existant entre le chapitre et le magistrat de Besançon.

Ils auraient aussi à parler aux ministres de Son Altesse de la surséance accordée aux créanciers de la Chauderette de Salins

et du taux des frais de justice. Les députés de la Cour arrivèrent à Bruxelles le 4 septembre et, dès le lendemain,

ils avisèrent le parlement du décès du président Richardot qui venait de se produire

à Arras la veille. Quelques jours après, l'archiduc leur donna audience. Les articles présentés à l'archiduc et apostillés

par lui, furent retournés le 3 octobre au parlement. Les deux députés furent encore retenus plusieurs mois en Flandre par la révision

de différents sujets.

Le 29 juillet 1610, Claude Brun quittait Dole, chargé d'une nouvelle mission auprès du parlement de Dijon au sujet de frontières

incertaines. Le lendemain, il était reçu en audience, dans la grande chambre du conseil, par le président et

les conseillers de la Cour de Dijon. Il y exposa les plaintes du parlement de Dole. Les deux parlements se mirent

d'accord pour presser les souverains de signer le renouvellement du traité de neutralité et de désigner les commissaires

qui devraient délimiter les frontières et partager les terres de surséance.

Dès le 5 septembre, le roi de France confia cette mission au président Frémiot, au maître de requêtes Jacques Vignier

et au conseiller Le Goux de la Berchère. Le 15 octobre, l'archiduc, de son côté, en chargeait le vice-président

Antoine Garnier, le conseiller Claude Brun et l'avocat fiscal Jean Boyvin (aussi notre ancêtre). Ce ne fut que le 6 juin de

l'année suivante que les commissaires des deux provinces se réunirent à Auxonne.

Tous ensemble ils se rendirent dans les localités où s'étaient élevées des contestations (juin et juillet).

Claude Brun, tombé malade à Saint-Amour, le 22 juillet, avait dû se séparer des autres commissaires et rentrer à Dole.

Il les rejoignit à Gray et ils y reprirent, tous ensemble, leurs travaux le 1er septembre.

Arrivés à Saint-Loup, ils durent se séparer en attendant les pouvoirs nécessaires, le duc de Lorraine ayant revendiqué

des droits sur cette seigneurie. Le roi de France les envoya à ses députés le 17 octobre et l'archiduc aux siens,

le 11 novembre. De son côté, le duc de Lorraine désigna ses députés le 17 janvier 1612.

Tous se rencontrèrent à Auxonne, le 24 janvier 1612. Un traité fut publié par le parlement de Dole le 10 décembre et par celui

de Dijon le 14 décembre. Les commissaires séjournèrent à Auxonne, du 27 août à la fin du mois pour y régler

les diverses contestations auxquelles avaient donné lieu ce traité.

Ils revinrent à Auxonne, le 17 avril 1613, pour justifier réciproquement de l'enregistrement du traité par les parlements

de Dijon ( 14 décembre 1612). Ils avaient aussi reçu les pouvoirs d'échanger des villages de l'une ou l'autre souveraineté pour conserver la terre de Vauvillers indivise (29 octobre 1612 et 8 novembre 1612), mais ils ne purent se mettre d'accord.

Claude Brun présida, avec le conseiller Jacque Venot, à la pose des bornes. Ce travail, commencé à Chaussin le 17 juin 1613

fut interrompu, le 22, à Longwy, par une inondation du Doubs. Il ne fut repris que le 25 août suivant et terminé le 1er

septembre.

Claude Brun n'eut pas à remplir de mission politique pendant l'année 1617. Il prit part l'année suivante à

une mission de délimitation dans le terre de Faucogney, qui faisait partie du domaine des comte de Bourgogne.

En vertu des lettres des archiducs du 29 novembre 1617, le gouverneur et la cour donnèrent, le 28 mai 1618,

mission au baron d'Oiselay, chevalier d'honneur au parlement, et aux conseillers Claude Brun, Jean Boyvin et J.-B. Gollut

de s'entendre à l'amiable avec les députés que désignerait l'archiduc Léopold, alors administrateur de l'abbaye de Lure.

Les commissaires des deux princes se réunirent au mois d'août suivant, mais ils ne purent traiter à l'amiable.

La même année, le marquis de Varambon (François de Rye) adressa à Bruxelles, au nom de la noblesse comtoise, une requête concernant

la milice et l'arrière-ban.

Les archiducs, avant de prendre une résolution demandèrent l'avis de la cour. Celle-ci différa sa réponse en l'absence

de Claude Brun. Ce dernier, après sa mission pour la délimitation de la terre de Faucogney,

avait été envoyé à Orgelet. La cour désirait le consulter parce qu'ayant été chargé du règlement de l'arrière-ban et des élus,

il était mieux que tous autres informé de ce qui concernait cette question. A son retour, elle demanda au comte de Champlitte

de venir conférer avec elle. L'avis qu'elle transmit aux archiducs n'a pas été conservé.

Cependant la santé de Claude Brun déclinait depuis plusieurs années. Le registre des absences du parlement de Dole

nous apprend que, dès l'année 1614, la maladie l'empêcha souvent d'assister aux séances de la Cour.

Ses absences furent plus fréquentes pendant l'été de 1616 et elles devinrent de plus en plus nombreuses pendant les

automnes des années suivantes. A partir du 24 novembre 1620, la maladie l'empêcha définitivement de prendre part

aux travaux de la Cour. Il expira le mercredi 13 janvier 1621 et fut inhumé le 15, à Poligny,

chez les Frères Prêcheurs, dans la chapelle de Saint-Nicolas, qu'y possédait sa famille.

Il faisait partie depuis

vingt-cinq ans du parlement de Dole et s'y était acquis l'estime et l'amitié de ses confrères.

Son mérite, unanimement reconnu, les avait déterminés à le présenter au roi pour qu'il fût pourvu d'une place au

Conseil privé des Pays-Bas. Sa mort le priva de cette charge honorable et des récompenses royales qui lui avaient été

promises. En la faisant connaître à l'archiduc, le parlement ne lui cacha pas combien elle était à regretter.

Claude Brun laissait en effet la réputation d'un homme d'un rare mérite, d'un magistrat aussi docte que prudent

et d'un habile diplomate, ayant déployé le plus grand zèle au service de son roi et de son pays.

Il fut incontestablement l'un des magistrats les plus remarquables de son temps et, par les missions qui lui furent

confiées, il fut intimement mêlé à toutes les affaires importantes de cette période de l'histoire de la province.

Son portrait à l'huile est conservé au château de Buthiers appartenant au marquis de Scey-Montbéliard de Brun.

Famille et descendance

Peu avant sa mort Claude Brun voulut assurer à l'Espagne la fidélité de sa maison, et à la

Franche-Comté les services de son fils. Il appela Antoine auprès de lui, lui énuméra les preuves de son dévouement envers

ses légitimes souverains, et lui fit promettre de suivre lui-même, avec une piété toute filiale, cet exemple de zèle, "sans

jamais compter ni le péril, ni la peine, ni la dépense".

Il avait épousé Marie Dard, fille du procureur Claude et sœur de Simon, doyen de Poligny. De ce mariage naquirent :

- Laurent-Jean, docteur en théologie, abbé de Clairefontaine, protonotaire du Saint-Siège, chanoine

de théologal de Besançon, prieur de Beaumont, de Romain-mourier et de Saint-Laurent-de-la-Roche,

personnage d'un grand zèle et de beaucoup de mérite, fut doyen de Poligny le 17 mai 1624. Il prononça l'oraison funèbre du roi Philippe III

et celle de l'Archiduc Albert. Il mourut le 7 mars 1673, âgé de plus de 90 ans ;

- Jeanne, mariée le 24 août 1606 avec François Mayrot (Mairot), seigneur de Mutigney, procureur général (1622) puis conseiller (1631)

au parlement de Dole .

- Claude-Simon (1592-1653), qui entra dans la Compagnie de Jésus et fut recteur du collège de Besançon ;

- Antoine (1599-1654), célèbre diplomate au service du roi Philippe IV, qui représenta l'Espagne aux diètes de Worms et de Ratisbonne et fut plénipotentiaire au congrès de Munster avant d'être ambassadeur en Hollande. ;

- Marguerite, baptisée en 1602 ;

- Charlotte ;

- Jean (1606-1655), notre ancêtre, docteur ès droit,

avait été nommé membre du conseil de ville le 15 juin 1632 en remplacement de son frère Antoine,

devint conseiller au Parlement (28 mai-28 septembre 1645). Il mourut en 1655 ne laissant que des filles

de son mariage avec Marguerite Morel,

dame de l'Abergement les Auxonne ;

- Jeannette, mariée le 21 août 1611 avec Jean Chapuis, avocat élu plusieurs fois vicomte mayeur de Poligny ;

- Une fille mariée à Humbert Petremand, conseiller au parlement (1623), co-gouverneur de Besançon, mort en 1627.

Antoine Brun, gravure d'Anselm van Hulle

Un contemporain a fait son éloge en trois mots :

Il vécut aimé des gens de bien, mourut regretté de sa compagnie, et fut pleuré par tout le monde.

Il reprit une maison au gouverneur en 1618 à Poligny

Lien de Parenté

Jean BRUN 1606-1655

¦

Jeanne-Marguerite BRUN 1631-1683

¦

Jean de MESMAY 1653-1709

¦

Antoine de MESMAY 1699-1775

¦

"Marguerite" Simonne de MESMAY 1747-1796

¦

Paul Eugène GARNIER de FALLETANS 1785-1862

¦

Marie Eugénie GARNIER de FALLETANS 1823-1906

¦

Maurice, comte O'MAHONY