Antoine BEREUR

Maire de Dole

Avocat général puis conseiller au parlement de Dole

Anobli en 1602

Seigneur de Malans, Vaudrey, etc.

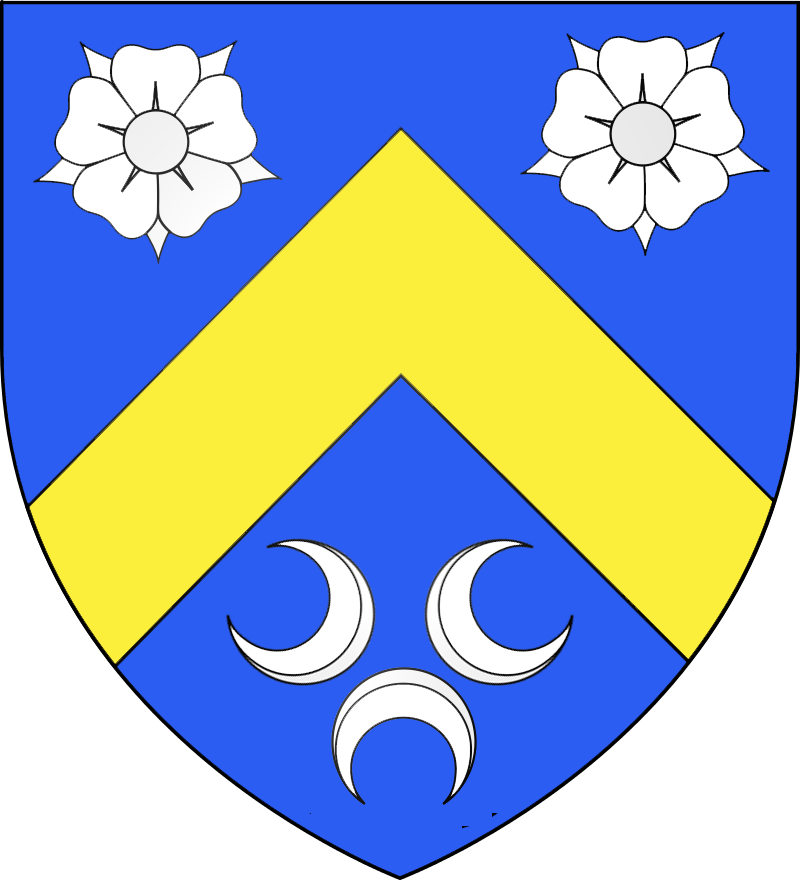

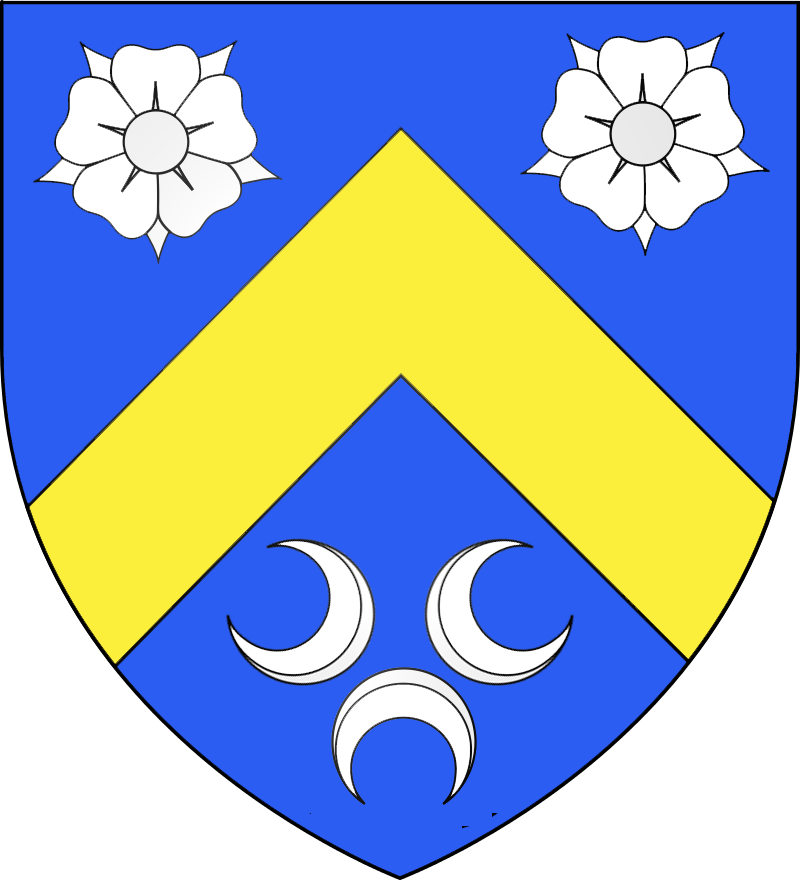

Portrait tiré de la couverture du livre "Trois hommes dans un château" du Guy Hoyet et armoiries des Bereur

« Un portraitiste anonyme a fixé ses traits avec beaucoup de sensibilité sur une toile miraculeusement retrouvée dans les année 1950 ... »

La filiation suivie de la famille remonte à Perrin (Pierre) BEREUR, auteur avec Jeanne

PETIT,

de différentes branches,

bourgeoises ou nobles, toutes éteintes.

Il était laboureur au village de Chancey,

proche de Pesmes (Haute-Saône)en 1550,

mais libre et disposant de son propre équipage de trait, ce qui en faisait un homme d'une certaine importance.

Le couple eut plusieurs enfants, dont Nicolas qui épousa Anne DUMONT.

Cette information se trouve dans le contrat de mariage d'Antoine, un de leurs six

enfants encore

vivants à la mort de Nicolas, en date du 6 août 1588, une des preuves produites

par Claude-François

d'ARVINET pour être reçu chevalier d'honneur en la chambre des Comptes de Dole (1718).

La famille habitait alors une vaste bâtisse située rue Busillet, et Nicolas tenait une échoppe

dans la rue Fripapet, à l'enseigne du Long Vestu. Vicomte-Mayeur de Dole en 1575, il est qualifié noble dans des contrats

d'acquisitions

et de ventes des années 1587, 1588 et 1589.

Dans les comptes du domaine de Claude Brocard pour l'année 1565-1566, on trouve 13 livres de recette pour l'amodiation du banvin de Dole, et

l'année suivante il est qualifié amodiateur de banvin dans un acte du 18 mars 1567

(le banvin était le droit qu'avait le seigneur d'empêcher que ne se vende un autre vin que le sien pendant un certain temps).

Le R.P. Albert de Saint-Jacques, provincial des Carmes Déchaussés de Bourgogne a écrit une Vie de la Vénérable Mère Thérèse

de Jésus, fondatrice des Carmélites de la Franche-Comté de Bourgogne dans laquelle il parle de l'aïeul de son héroïne en ces termes :

« Monsieur Nicolas Bereur a bien mérité le bel éloge de chéri de Dieu et des hommes, puisque sa prudence et son grand zèle pour

le bien public le fit élire par trois diverses fois pour gouverner la ville de Dole en qualité de Vicomte et Maieur, et

la grande piété et charité qu'il a exercée dans cette charge envers les pauvres, lui a gagné le cœur du Chef et du Père

de pauvres Jésus-Christ, et après avoir contribué tout son possible par ses soins et par ses biens à leur assistance pendant sa vie, il voulut encore à sa mort les traiter comme ses enfants

puisqu'avant que faire le repartement de son hoirie entre six qu'il avait eu de son mariage, il en retrancha dix mille frans, destinés pour être employés aux œuvres pieuses. »

Antoine, qui est le sujet de cette notice, avait un frère aîné, Ferdinand, seigneur de Liège (alors en principauté de Liege, un des états du Saint Empire Germanique), nommé communément le Capitaine pour en avoir exercé la charge à la tête de cent homme.

Il était de ses braves capitaines

qui portaient d'une main la truelle pour bâtir le temple de Dieu, et de l'autre l'épée pour défendre les intérêts de la

religion et de la province qui étaient mélés ensemble. Il fut vicomte-mayeur de Dole (1597, 1606 et 1614) et fonda en 1614

le couvent des Carmélites de la rue Mont-Roland. Il mourut en 1629 et sa fille obtint le 5 octobre

l'autorisation de le faire enterrer dans l'église des carmélites de Dole (AD G.232).

Antoine avait un autre frère, Nicolas, docteur en droit et chanoine de l'église métropolitaine de

Besançon, qui fut curé de Menotey de 1604 à 1618, et plusieurs sœurs.

Antoine avait 19 ans quand il entra au collège de l'Arc qui venait d'être fondé

par les jésuites. La vie y était rude :

« lever à 4 heures et demi ; de 5 à 7 heures, le principal explique les auteurs latins, orateurs ou historiens. Compositions de vers,

prose à exprimer en vers, sujets de rhétorique, lettres de Cicéron, discours de Tite Live, déclamations en public,

se succèdent jusqu'à 21 heures, moment auquel qui se voudra reposer pourra s'aller coucher.

Antoine est oppidain, c'est à dire externe (les internes étant les caméristes).

Le jeune Bereur entra ensuite à l'université de Droit, qui rivalisait alors avec celles de Paris et de Louvain.

Après les quarante mois réglementaires d'études, le régent plaça sur sa tête

le bonnet doctoral lors de la cérémonie de sortie. En cette année 1587, onze docteurs seulement reçurent le diplôme

en même temps qu'Antoine.

Antoine savait se créer des relations utiles. Il le montra l'année suivante en épousant par contrat du 6 janvier 1588

Jacques qui, outre qu'elle fut belle et ardente luronne, était

la fille de feu noble Claude DENIS, secrétaire de Sa Majesté Catholique et greffier en chef du Parlement

de Dole, et d'Anne TIEBAULT.

Devinant qu'Antoine est doué et prometeur, son père l'expédia à Besançon pour parfaire ses humanités,

élargir son esprit et approfondir

ses connaissances juridiques, et notamment le droit romain que les juristes devaient connaître dans cette province. Il y passa deux ans sur

lesquels on sait peu de choses sinon qu'il y mena une vie libertine en dehors des études.

Revenu à Dole, Antoine s'installa comme juriste indépendant faisant payer très cher ses avis et consultes à

une époque

d'esprit procédurier où tous les gens de basse condition se sont jetés dans la chicanerie pour devenir des robins orgueilleux

de leur puissance nouvelle.

Il se sentait alors, comme il l'écrira lui-même, porté par un courant irrésistible de réussite dans toutes ses entreprises.

Ses relations se multipliaient

en même temps que l'argent affluait, et la bonne société doloise voyait monter comme un météore ce séducteur aussi brillant

qu'avisé.

C'est à cette époque qu'Antoine, qui avait une noble résidence rue Basillet, décida de se faire construire une somptueuse maison

à la hauteur de son nouveau prestige. Il avait acquis dans ce but les terres du meix de Lambrey sur lesquelles il fit construire

à partir de 1592 une imposante bâtisse dans un souci de solidité qui a prévalu sur le bon goût.

La famille entretenait un personnel domestique de 24 personnes dont un maître d'hôtel, un tailleur, un sommelier de cave, deux pages, un garçon d'étable, etc., sans oublier le bossu, le portier. La femme d'Antoine avait trois demoiselles à son service.

L'hôtel Bereur, aujourd'hui sous-préfecture, a été amputé, amoindri, défiguré et enlaidi au fil des ans.

Le petit-fils d'Antoine le vendra en 1718.

Le courage et la détermination d'Antoine se sont révélés à maintes occasion. On peut citer celle-ci, quand

Henri IV tenta d'annexer la Franche-Comté en 1595 avec son armée, menée par le maréchal de Biron, et les mercenaires lorrains

de Tremblecourt et d'Haussonville : Biron assiégea successivement

la petite ville de Pesmes, la forteresse de Roche-fort qui protégeait Dole et surveillait le Doubs, et Quingey qui

contrôlait le passage de la Loue.

Grivel raconte dans son journal que les soldats de Biron s'apprétant à passer la Loue dans le but de venir saccager les villages

de Parrecey et la Loye, plusieurs bons bourgeois de Dole, voyant que les capitaines ne semblaient pas vouloir remédier à de telles pilleries

se résolurent le lundi 15 mai de faire une sortie pour empêcher le passage de la dite rivière à l'ennemi. « Et de fait se trouvèrent

à un instant plus de trois cents hommes de pied bien armés, prêts à cheminer, et environ trente chevaux bien cuirassés, qui

tous marchèrent jusques audit Parrecey, en très bonne résolution de combattre. Et moy mesme estois de la troupe, estant au

premier rang de l'esquadron d'infanterie, avec la picque en main, accompaigné des sieurs docteurs Picard, Bereur, Vurry et Fabry,

qui avoient aussi chascun la picque. » Les Dolois repoussèrent les soldats de Biron « Tellement que

par nostre moyen les villages furent sauvés, sans perte d'aulcun de nos

gens, qui s'en revindrent tous à Dole en bon ordre, le mesme jour, où le peuple les receut fort joyeusement, leur donnant

dix mil bénédictions. »

L'alerte passée, la vie pouvait reprendre son cours.

Antoine s'intéressait également à la conduite des affaires de la Comté. En 1598, âgé de 36 ans, il siégeait à la chambre des villes,

aussi nommée chambre des Tiers, une des trois chambres composant les Etats, les deux autres étant

celle de l'Eglise et celle de la Noblesse.

La chambre des villes, aussi nommée chambre du tiers, avait pour chef le lieutenant général d'Amont et comprenait les deux avocats

fiscaux du Parlement, les deux lieutenants généraux d'Aval et de Dole, les procureurs et avocats fiscaux des trois bailliages,

le lieutenant général de la gruerie, le receveur général, les trésoriers généraux, les 18 maires des villes à mairie et enfin les prud'hommes ou

échevins de quelques villes ou villages importants.

La première assemblée des Etats, qui ne s'étaient pas réunis depuis dix ans à cause des guerres, se tint le 2 mars 1598

et proposa 64 articles pour le bien de la province. Le recès (procès-verbal) de ces Etats indique qu'ils envoyèrent Antoine

en Espagne pour discuter avec Sa Majesté catholique de la neutralité avec le duché de Bourgogne. Député par le tiers, il

était accompagné dans ce voyage de Prosper de la Baume, haut doyen de Besançon, député de l'Eglise et

du baron de Vergy, député de la noblesse. Les Etats s'assemblèrent une seconde fois, le 17 novembre, pour proclamer

l'avènement de l'Infante qui avait reçu en dot les Pays-Bas et le comté de Bourgogne à l'occasion de son mariage avec l'archiduc

Albert (3 mai).

Son passage à la chambre des villes le familiarisa avec les rouages d'une administration complexe.

Antoine fit une reprise de fief du four banal de Varanges canton de Genlis, arrondissement de Dijon) entre les mains du comte de Champlite, gouverneur de la province,

le 15 novembre 1599.

Mais il était surtout seigneur de Malans. Quand et comment cette acquisition se fit est assez confus et sans doute se fit-elle en plusieurs fois.

On évoque un contrat d'acquisition de la terre de Malans, par Antoine et son frère Ferdinand, reçu de Vernier, notaire,

le 10 juin 1592 ; cet achat est probablement celui

d'un fief de la seigneurie d'Eleonore Chabot puisque c'est à elle que le dénombrement en fut donné par acte du 8 juillet 1592.

Par ailleurs, d'après Guy Hoyet, les hommes de confiance d'Antoine lui parlèrent de Malans comme de l'une de ces chétives tours

façonnées en château devenues encombrantes, et dont Anne Nicole d'ANDELOT, veuve d'Antoine

MOUCHET, voulait se débarrasser pour la somme raisonnable de 2 000 francs, soit environ quatre années de salaire d'un conseiller au Parlement.

Avec son flair coutumier, Antoine devina la bonne affaire puisque, d'une part il y avait là le titre de seigneur convoité, mais peut-être aussi source de profit, les gens de Malans

étant toujours mainmortables (à leur mort leurs biens revenaient au seigneur). Le contrat d'achat fut passé le 3 mars 1602

en la maison de Jean Pétremand, lieutenant général du bailliage de Dole.

Anne Nicole d'Andelot cédait perpétuellement

la terre de Malans en toute, haute, basse et moyenne justice sur habitants mainmortables y vivant ... consistant en une tour

carrée reconnue étant fort bien accomodée aux environs de murailles, meix, cour, vignes et establerie ... Antoine s'acquitta

du prix de la vente en doublons d'Espagne et sequins.

On signale d'autre part qu'Antoine fit l'acquisition par contrat du 3 mars 1609 de la seigneurie de Malans,

cédée pour

2 000 francs par Christophe de Rye, marquis de Varambon, bailli de Dole et Eleonore Chabot, sa femme (Archives du Doubs, Chambre des Comptes du Doubs,

B 643, douzième registre des fiefs, fol. 30). Il en fit reprise de fief (c'est à dire faire hommage par le nouveau vassal) à la Chambre des Comptes

par procuration donnée le 8 mars 1609 à César de Castelnove, sergent-major de la garnison de Gray.

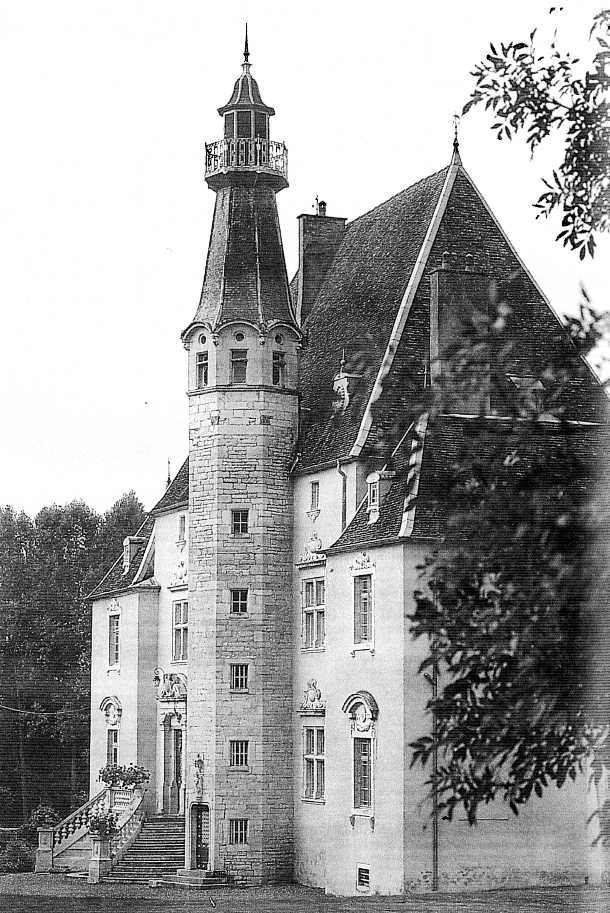

On ne saura sans doute jamais quel architecte -et à quel prix affolant- œuvra pendant sept années pour

concevoir le nouveau château dans le style italien représentant tout l'éblouissement de la Renaissance qui, en ce lieu perdu,

devait quelque peu étonner les manants du cru. Le nouveau seigneur va faire de son domaine de Malans une grange de pleine exploitation et, dans ce but, il nomme

un grangier (métayer), Gaspard Chaudron, homme de tête qui restera

à son service pendant plus de vingt ans et mourra à la tâche. Antoine s'empressera également d'arrondir le domaine par diverses acquisitions heureuses,

lui donnant en peu de temps la dimension de soixante hectares qui le faisiait déborder sur les villages voisins.

Le château de Malans a été construit autour d'un simple donjon.

Antoine séjourna peu à Malans, mais il se faisait l'obligation d'y venir au moins une fois l'an pour s'assurer de la

bonne tenue de ses terres par son grangier, dresser l'inventaire des récoltes, recueillir les doléances de ses gens, déjouer les éventuelles ruses du grangier.

Sa venue à chaque fin d'été, tradition qu'il ne manque jamais, donnait lieu à une fête brillante à laquelle étaient conviés les notables de la région et quelques amis dolois.

Antoine fut élu vicomte-mayeur de Dole en mars 1604, charge de bien

haut prestige pour un homme de quarante ans.

Il avait sa garde personnelle et les sergents qui protègeaient son hôtel dès 5 heures du matin jusqu'au soir l'accompagnaient en tous lieux pendant ses déplacements.

Il avait la garde du sceau et des clés de la ville, qui, chaque soir, lui étaient remiese. Lors des fêtes ou visites

importantes, il précèdait

le corps municipal, revêtu d'une longue robe rouge de satin violet doublé de cramoisi avec un chaperon de même étoffe et d'hermine.

Ses édits étaient publiés à son de trompe le dimanche à la sortie de la grande messe et en semaine aux halles et aux carrefours.

Si le titre comportait de nombreux avantages et privilèges, en particulier l'exemption d'impôts, elle imposait une dure obligation en cas

d'épidémie ; alors que le Parlement décampait à Poligny, Arbois ou Pesmes, dès la proclamation du danger, le premier magistrat de la ville

était tenu de rester sur place, seul, revêtu de l'autorité suprême, la moindre défaillance étant puinie de la peine capitale.

Parvenu au faîte de la richesse, Antoine a désormais deux objectifs en tête : devenir noble à part entière et conseiller au Parlement.

C'est le 1er septembre 1605 qu'Antoine Bereur de Malans est nommé avocat général au Parlement par lettres patentes données à Bruxelles ;

il prête serment entre les mains du président Thomassin le 24 octobre. Bien que d'un rang inférieur à celui de conseiller,

le poste

d'avocat général est très convoité car il confère à son titulaire une puissance considérable. Antoine resta six ans à ce poste

pénible se déplaçant sans cesse à travers la Comté, plaidant les causes domaniales et fiscales du souverain dont il a pour

mission d'assurer la défense des intérêts. Le Parlement ainsi que le souverain apprécièrent favorablement son zèle.

Son prestige était tel qu'il n'avait plus qu'à attendre les deux honneurs restant à conquérir !

Sa femme, Jacques, étant morte en couches, il se remaria peu après (30 mai 1606)

avec Denyse

FRANCHET, fille du seigneur de Noironte, et jeune veuve depuis cinq ans de Pierre POUTIER,

en son vivant conseiller au Parlement. Antoine accepta volontiers les conseils avisés de son épouse, souvent inspirés

de l'expérience de feu

son mari, qui en son vivant était un pilier du Parlement.

Guy Hoyet prétend qu'il se maria une nouvelle fois car il a eu la malchance de voir mourir sa deuxièmé épouse

qui lui a laissé quatre enfants et qu'à 49 ans (donc en 1612) il épousa Jeanne d'ANDELOT, chanoinesse d'Epinal, fille de Jean, seigneur de Tromarey et de

Jeanne de Balay. Cette information est cependant contredite par des généalogistes, tels Pitoux de la Maduère, qui la donne femme

de Claude, fils aîné d'Antoine. Aucun document daté n'étant donnée pour cette union, il est difficile de trancher.

Antoine fut informé quelques mois plus tard que ses lettres de noblesse étaient enfin prêtes et que les souverains seraient

satisfaits qu'il se déplaçat pour les recevoir. Bien qu'elles fussent datées de Gand, le 29 janvier 1602

(Lettres de noblesse pour Antoine Bereur, juge des archiducs en la cité de Besançon, 2e registre des fiefs, folio 273), c'est à Bruxelles, au palais de Gaudenberg qu'eu lieu la cérémonie de remise des documents.

Contre toute raison, il se mit en marche en grand équipage vers la Flandre

en plein décembre 1609 pour aller recevoir le précieux document des mains de l'archiduc Albert et son épouse Claire Eugénie.

Avant de partir pour le long voyage en pays estranger et loingtain il avait rédigé son testament doubtant péril et

danger de mort. Il a laissé un récit de ce long voyage.

Les lettres de noblesse énumèrent les mérites d'Antoine qui "a été juge en la cité de Besançon, est né de bons et vertueux

progéniteurs, s'est abandonné à un exercice louable", mais a aussi l'avantage d'être le fils de feu Nicolas Bereur, "bourgeois

ancien de notre ville de Dole, qui a eu sa part au gouvernement de la ville comme mayeur et gouverneur et a déboursé de grandes sommes de deniers sans aucun profit

que de témoigner son zèle". Les archiducs le mettent en garde de ne plus faire de commerce (ce qui ne l'empêcha nullement de continuer) : "il se serait résolu de quitter et délaisser ladite marchandise afin de vivre

avaec tant plus d'honneur."

Le document poursuit "il nous a très humblement supplié qu'il nous plut de l'anoblir lui et sa postérité en l'honorant de porter dorénavant et perpétuellement dans tous actes licites et honnêtes les blasons qui s'ensuit :

Ecu d'or (azur en fait) à un chevron d'or accompagné de deux roses d'argent en chef et de trois croissants adossés en trèfle de pointe."

Et les lettres de noblesse se terminent par la fixation de la finance à 150 francs qu'Antoine devra verser à la Chambre des Comptes de Dole.

De Flandre, où il séjourna deux mois, Antoine rapportait une brillante idée qui allait permettre à la famille de passer de simple

marchand à fabricant drapier. Il mit en œuvre à Dole le procédé alors florissant à Bruxelles et à Gand selon lequel des

paysans-artisans travaillaient dans les campagnes avoisinantes pour le compte des drapiers des villes. Le système vint grossir considérablement

l'escarcelle des Bereur qui devinrent en peu de temps les premiers des dix-huit drapiers de la ville.

Le couronnement d'une existence de labeur heureux viendra le 24 novembre 1616 de Mariemont d'où sont datées les lettres

des archiducs désignant Antoine comme membre à vie du Parlement dolois. Antoine, qui portait maintenant la longue robe écarlate

avec chaperon à l'antique sur le col, découvrait l'apparat et les rites de la cour souveraine. Il percevait une rémunération

de 438 francs par an comme conseiller, mais les à-côtés étaient nombreux : commissions, consultations sur procès, frais de voyage,

délégation, etc.

Le 21 février 1621 il était qualifié conseiller au parlement de Dole, seigneur de Malans, Vaudrey, etc. dans le contrat

de mariage de son fils

Claude avec Jeanne Poutier, issue du premier mariage de Denise Franchet, reçu de Belin, notaire.

La famille de Vaudrey posséda la terre de ce nom jusqu'à l'an 1546 quand Marguerite de la Thouvière, femme de Marc de Reculot,

seigneur de Villers-Bois, acheta de Claire de Vaudrey, femme d'Antoine de Drées, château et seigneuries de Vaudrey, Souvans,

Mont, etc. Mais la seigneurie de Vaudrey était divisée en plusieurs portions et c'est sans doute l'une d'elle qui passa chez

les Bereur et leur permit de s'intituler seigneur de Vaudrey.

Pendant quinze années, le conseiller fit preuve d'une activité infatigable au service de la Comté et pourtant, bien que noble patenté

et pourvu d'un office, il n'en continua pas moins à faire fructifier son argent et acheter rentes, terres et maisons.

Il avait la toute confiance de

Jean Boyvin, le premier président, devenu son ami.

Au début de juillet 1630, le Parlement s'ajourna à cause de la peste et Antoine s'exila à Pesmes. L'épidémie reculant, le Parlement

transfera son siège à nouveau à Dole.

Antoine tomba soudain malade, le mal empira subitement et il n'y eut bientôt plus de doute, la peste l'avait frappé.

Il mourut dans

son hôtel de Dole le 27 septembre 1630. L'oraison funèbre fut prononcée par le célèbre oratorien Jean Lejeune (le Père Aveugle).

Antoine avait voulu assurer la pérennité de son œuvre et fonder une dynastie. On dit qu'il

eut quinze enfants.

On lui prète aussi de nombreuses liaisons de durées variables et dont naquirent quelque obscurs petits Bereur dont l'Histoire n'a pas conservé la trace.

Antoine Bereur avait eu cinq enfants de son premier mariage, les-deux aînés furent Claude (qui suit) et Antoine, le premier conseiller d'Etat

et le second greffier du parlement. Jeanne, Vénérable Mère Thérèse de

Jésus, fondatrice des carmélites de Bourgogne, née le 15 novembre 1592, mourut le 10 janvier 1657. Les deux cadets,

Jacques-François et Ludovic, entrèrent dans les

Capucins, dont Ludovic devint provincial en Franche-Comté.

Jacques-François était

entré en religion le 7 février 1614 . « Homme savant et doué de très belles qualités , disent les annales manuscrites

des capucins du Comté de Bourgogne, qu'on n'a pu récompenser selon ses mérites, à raison de ses grandes infirmités,

qui l'ont suivi jusqu'à la mort. »

Claude Bereur, seigneur de Malans et de Lavans, était membre du Conseil de ville (1622) et maire de Dole (1630) quand

son père mourut. Il fut alors pourvu, le 16 décembre 1630,

et grâce à l'intercession des Chifflet,

de sa charge de conseiller au Parlement de Dole, pour laquelle il prêta serment le 30 décembre.

Il fut chargé d'une mission en Suisse par le gouverneur de Franche-Comté (mai-juin 1641).

Il fut ensuite nommé successivement par Philippe IV,

roi d'Espagne : conseiller et maître des requêtes ordinaires du conseil privé ( lettres patentes du 17 juin 1642 datées de Bruxelles)

, alcade de la cour aux gages

annuels de 1200 livres (lettres patentes du 24 janvier 1649) puis conseiller d'Etat

en Flandres (lettres patentes du 2 janvier 1650 ).

Alcade : mot espagnol dérivé de l'arabe al cadh, le cadi, qui sert à désigner en Espagne des magistrats qui ont remplacés le cadi musulman après l'expulsion des maures. Leurs attributions sont à la fois de l'ordre civil et de l'ordre judiciaire. Il y a plusieurs sortes d'alcades dont l'alcade de casa corte y rastro (alcade de la maison et cour du roi).

Ayant été à même d'aller exercer, à la mort de notre ancêtre le président Boyvin, la charge de premier

en la cour du Parlement de Dole (1650 également), son zèle et son dévouement le maintinrent à Bruxelles où vingt sept années durant,

il rendit au roi, à la province et à la compagnie de grands et signalés services.

Il y mourut à la tâche, le 12 décembre 1656, et son testament fut publié le 2 mai 1657 en la grande chambre du Parlement

de Dole.

Il s'était marié trois fois. Jeanne d'Andelot, sa première épouse, dont il n'eut pas d'enfant, lui apporta la moitié

du fief de mairie, qui donnait à ses possesseurs le droit de se qualifier seigneur de Lavans (Lavans-lès-Doles), qu'elle avait recueillie de

sa mère Jeanne de Balay.

De son mariage (21 février 1621) avec Jeanne Poutier (fille de Pierre Poutier et Denise Franchet, épouse de Nicolas),

il eut trois filles.

De son union avec Philippe Matherot il eut 8 enfants, dont Thérèse, mariée à Antoine Mayrot, seigneur de Mutigney, conseiller au Parlement de Dole, vicomte-mayeur de Doledont nous descendons.

Le château-fort du fief de la mairie, à Lavans-lès-Dole, accueille aujourd'hui la mairie du village

Sources :

Trois hommes dans un château de Guy Hoyet, Cêtre

Mémoires et documents inédits pour sevir a l'histoire de la Franche-Comté,

pub. par l'Académie de Besançon Volume 6.

Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la FrancheComté et des hameaux qui en dépendent, etc

Alphonse Rousset tome VI Vaudrey

Lien de Parenté

Claude BEREUR

¦

Thérèse BEREUR

¦

Philippe Françoise MAYROT de MUTIGNEY 1667-1743

¦

Claude Antoine Eugène de MESMAY 1699-1775

¦

"Marguerite" Simonne de MESMAY 1747-1796

¦

Paul Eugène GARNIER de FALLETANS 1785-1862

¦

Marie Eugénie GARNIER de FALLETANS 1823-1906

¦

Maurice, comte O'MAHONY