|

Fiche N° 0178 |

Auteur D. Barbier |

07/06/2009 |

||

|

Ludwig der

Bayer VON WITTELSBACH dit Louis DE BAVIERE |

Ascendant ¤ Allié¡ |

|||

Souverain du Saint-Empire Romain Germanique en 1328

Couronne

de l’empereur (à gauche), Louis de Bavière (centre), blason de l’empereur (à

droite)

La dynastie de Wittelsbach tire son nom d’un château qui

était situé sur le fleuve Paar, en Bavière, et qui fut détruit en 1208. Otton

V, comte de Scheyern, s’y installa en 1124 et en prit le nom. Son fils, Otton

VI, fut fait duc de Bavière en 1180 lorsqu’Henri le lion, grand-père de sa femme, fut banni par l’empereur. Dès lors

les ducs de Bavière furent de cette famille.

Louis, quatrième du nom, est né en 1286, de Louis II, le sévère, duc de Bavière et de Mathilde

de Habsbourg, fille de Rodolphe, empereur des Romains de 1273 à 1291.

Il fut duc de Haute Bavière (1302-1340), puis duc de la

Bavière réunifiée (1340-1347), roi de Germanie (1314-1328) puis empereur des

Romains (1328-1347).

Duc de Bavière

Rodolphe, son frère aîné, succéda à leur père quand celui-ci

mourut en 1294. Louis, encore mineur, vivait à Neubourg, auprès de sa mère, la

princesse Mathilde de Habsbourg. Malgré ces liens naturels qui devaient

l’attacher à l’Autriche, Rodolphe embrassa la cause d’Adolphe de Nassau contre

son oncle Albert de Habsbourg. La guerre ayant éclaté, Mathilde prit parti pour

son frère et demanda la régence pour Louis, malgré sa minorité. Les deux frères

ne pouvaient rester unis. Il fallut en venir au partage de la Haute Bavière qui

eut lieu en 1310. Rodolphe reçut le palatinat du Rhin, Munich avec le pays

situé sur la rive droite de l’Iser, et quelques parcelles sur la rive

gauche ; Louis eut Ingolstadt, avec les bailliages baignés par le Lech.

Le palatinat devint peu après le sujet d’une nouvelle guerre

de trois ans. Enfin on convint que la dignité électorale resterait à Rodolphe

et passerait à Louis, s’il survivait à son frère. Cette réconciliation

n’empêcha pas Rodolphe de se placer dans les rangs des adversaires les plus

acharnés de Louis lorsque ce dernier fut élu empereur. Cependant, en 1317,

affaibli de corps et d’esprit par une maladie de langueur, il abandonna le

gouvernement à son frère, se retira à Vienne où il mourut en 1319.

Louis, à son retour de Rome, se réconcilia avec les deux fils

survivants et le petit-fils de son frère Rodolphe, qui, dépouillés injustement,

de leur patrimoine, ne possédaient pour vivre que la fortune maternelle et

avaient longtemps obsédé leur oncle de sollicitations inutiles. Ce fut le 3

août 1329, à Pavie, qu’il conclut avec eux le fameux pacte de famille, par

lequel il leur cédait le palatinat inférieur et supérieur, ne se réservant que

la Haute Bavière.

Louis, accablé de soucis sur le trône impérial, trouva

quelques consolations dans les acquisitions importantes qu’il put faire pour sa

maison.

La seconde ligne de Wittelsbach, celle de la Basse Bavière,

s’étant éteinte à la fin de 1340, il s’empara aussitôt de toute la succession,

malgré l’opposition des ducs d’Autriche Frédéric et Léopold, et les prétentions

plus légitimes encore de la ligne palatine. Louis gouverna avec beaucoup de

gloire sur la Bavière réunifiée qui lui doit une foule d’institutions utiles. Ayant

assemblé en 1341 une diète à Francfort, il y fit publier un code de procédure

civile pour la Haute Bavière qui fut successivement adopté par les états de

Basse Bavière et devint enfin la loi universelle de cette province. Il régla

l’administration intérieure, et accorda à Munich une loi municipale. Mais en

étendant ses domaines au préjudice de la ligne palatine, il ouvrit la porte aux

divisions intestines. Il laissa en mourant un riche héritage à ses six fils,

car il avait fait entrer successivement dans sa maison l’électorat de

Brandebourg, le Tyrol, les comtés de Zeelande, de Hollande et de Hainaut.

Louis le Brandebourgeois et Etienne étaient issus de son

premier mariage avec Béatrice de Pologne (dynastie Piast). Louis le Romain,

Guillaume, Albert et Otton étaient nés de Marguerite de Hollande. En 1349,

Marguerite fit, entre ses enfants, le partage de succession, quoique Louis,

voulant assurer l’unité de la Bavière, leur eût recommandé de régner en commun,

au moins pendant les vingt premières années qui suivraient sa mort. Louis le

Brandebourgeois eut avec ses frères du second lit, Louis le Romain et Otton, la

Haute Bavière et le Brandebourg ; Etienne, notre ancêtre, surnommé

l’Agrafe, l’autre fils du premier lit, reçut avec Guillaume et Albert, la Basse

Bavière, ainsi que les provinces néerlandaises de Hollande, de Zélande, de

Frise et de Hainaut.

Louis de Bavière

Empereur des Romains (tiré des Œuvres complètes de Voltaire)

Des dix électeurs appelés en 1314 à élire

le successeur d’Henri VII, cinq nomment Louis, qui, ajoutant son suffrage, est

ainsi élu par six voix. Les quatre autres choisissent Frédéric, duc d’Autriche.

Fréderic est sacré à Cologne par l’archevêque du lieu et Louis à

Aix-la-Chapelle par l’archevêque de Mayence. Ces deux sacres produisent

nécessairement des guerres civiles, d’autant plus que Louis de Bavière était

oncle de Frédéric, son rival. Quelques cantons suisses, déjà ligués, prennent

les armes pour Louis de Bavière. Ils défendaient par là leur liberté contre

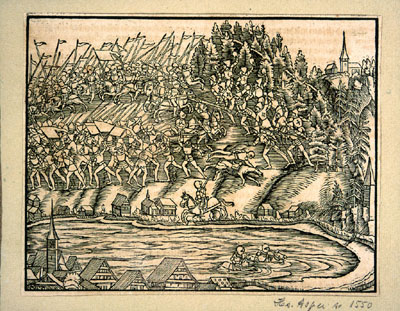

l’Autriche. Mémorable bataille de Morgat [Morgarten,

15 novembre 1315]. Si les Suisses avaient eu l’éloquence des Athéniens,

comme le courage, cette journée serait aussi célèbre que celle des Thermopiles.

Seize cents Suisses des cantons d’Uri, de Schwitz et d’Underwald, dissipent, au

passage des montagnes, une armée formidable duc d’Autriche. Le champ de

bataille de Morgat est le vrai berceau de leur liberté.

Bataille

de Morgarten

(1316) Jean XXII, pape à Avignon et à Lyon

comme ses deux prédécesseurs, n’osant pas mettre le pied en Italie, et abandonnant Rome, déclare

cependant que l’Empire dépend de l’Église romaine, et cite à son tribunal les

deux prétendants à l’Empire. Il y a eu de plus grandes révolutions sur la

terre, mais il n’y en a pas eu de plus singulière que de voir les successeurs

des césars, créés sur les bords du Mein, soumettre les droits qu’ils n’ont

point sur Rome, à un pontife de Rome créé dans Avignon ; tandis que les

rois d’Allemagne prétendent avoir le droit de donner les royaumes de l’Europe,

que les papes prétendent nommer les empereurs et les rois, et que le peuple

romain ne veut ni d’empereur ni de pape.

Jacques

Duèze, pape sous le nom de Jean XXII

Il était le frère de notre ancêtre Huguette, femme d’Arnaud

de Triand

(1317) Il faut se représenter, dans ces

temps là, l’Italie aussi divisée que l’Allemagne. Les Guelfes et les Gibelins

la déchirent toujours. Les Guelfes, à la tête desquels est le roi de Naples

Robert, tiennent pour Frédéric d’Autriche. Louis a pour lui les Gibelins. Les

principaux de cette faction sont les Visconti à Milan. Cette maison établissait

sa puissance sur le prétexte de soutenir celle des empereurs. La France voulait

déjà se mêler des affaires du Milanais, mais faiblement.

(1319) Les deux empereurs consentent à

décider leur querelle plus importante par trente champions : usage des

anciens temps que la chevalerie a renouvelé quelquefois. Ce combat d’homme à

homme, de quinze contre quinze, fut comme celui des héros grecs et troyens. Il

ne décida rien et ne fut que le prélude de la bataille que les deux armées se

livrèrent après avoir été spectatrices du combat des trente. Louis est

vainqueur de cette bataille, mais sa victoire n’est point décisive.

(1320 et 1321) Philippe de Valois, neveu

de Philippe-le-bel, roi de France, accepte du pape Jean XXII la qualité de

lieutenant-général de l’Église contre les Gibelins en Italie. Philippe de

Valois y va, croyant tirer quelque parti de toutes ces divisions. Les Visconti

trouvent le secret de lui faire repasser les Alpes, tantôt en affamant sa

petite troupe, tantôt en négociant. L’Italie reste partagée entre Guelfes et

Gibelins, sans prendre trop parti ni pour Frédéric d’Autriche, ni pour Louis de

Bavière.

(1322) Il se donne une bataille décisive

entre les deux empereurs, encore assez proche de Muldorf, le 28

septembre : le duc d’Autriche est pris avec le duc Henri son frère, et

Ferri, duc de Lorraine. Dès ce jour, il n’y a plus qu’un empereur. Léopold

d’Autriche, frère des deux prisonniers, continue en vain la guerre. Jean de

Luxembourg, roi de Bohême, fatigué des contradictions qu’il éprouve dans son

pays, envoie son fils en France pour l’y faire élever à la cour du roi

Charles-le-bel. Il fait un échange de sa couronne contre le palatinat du Rhin,

avec l’empereur. Cela parait incroyable, le possesseur du palatinat du Rhin

était Rodolphe de Bavière, propre frère de l’empereur. Ce Rodolphe s’était jeté

dans le parti de Frédéric d’Autriche contre son frère et l’empereur Louis de

Bavière, qui venait de s’emparer du palatinat, gagne la Bohême à ce marché. On

ne peut pas toujours en tout pays acheter et vendre des hommes comme des bêtes.

Toute la noblesse de Bohême se souleva contre cet accord, le déclara nul et

injurieux, et il demeura sans effet. Mais Rodolphe resta privé de son

palatinat.

Fiedrich der schöne (Frédéric le beau)

Prétendant non élu au titre d’empereur, vaincu à Mühldorff

(1323) Un évènement plus extraordinaire

encore arrive dans le Brandebourg. Le margrave de ce pays, de l’ancienne maison

d’Ascanie, quitte son margraviat pour aller en pèlerinage en Terre Sainte. Il

laisse ses états à son frère, qui meurt vingt-quatre jours après le départ du

pèlerin. Il y avait beaucoup de parents capables de succéder. Pour les accorder

tous, et sans attendre de nouvelles du pèlerinage du véritable possesseur,

voulut approprier à sa maison les états de Brandebourg, et il en investit son

fils Louis.

L’empereur épouse en secondes noces la

fille d’un comte de Hainaut et de Hollande, qui lui apporte pour dot ces deux

provinces avec la Zélande et la Frise.

L’empereur ayant vaincu son concurrent, a

le pape [1] encore à vaincre. Jean XXII, des bords du

Rhône, ne laissait pas d’influer beaucoup en Italie. Il animait la faction des

Guelfes contre les Gibelins. Il déclare les Visconti hérétiques ; et comme

l’empereur favorise les Visconti, il déclare l’empereur fauteur d’hérétiques

et, par une bulle du 9 octobre, il ordonne à Louis de Bavière de se désister

dans trois mois de l’administration de l’Empire pour avoir pris le titre de Roi de Romains sans attendre que le pape

ait examiné son élection. L’empereur se contente de protester contre cette

bulle, ne pouvant encore faire mieux.

(1324) Louis de Bavière soutint le reste de la guerre contre la maison d'Autriche,

pendant qu'il était attaqué par le pape. Jean XXII, par une nouvelle bulle du

15 juillet, déclare l'empereur

contumax, et le prive de tout droit à l'Empire s'il ne comparaît

devant sa sainteté avant le 1er octobre. Louis de Bavière donne un

rescrit, par lequel il invite l'Église de déposer le pape, et appelle au futur

concile. Marcille de Padoue.et Jean de Gent, franciscain, viennent offrir leur

plume à l'empereur

contre le pape, et prétendent prouver que le Saint-Père est

hérétique: il avait en effet des opinions singulières qu'il fut obligé de

rétracter.

(1325) L’Alsace et le pays Messin tenaient pour la

maison d’Autriche. L’empereur fit une alliance avec le duc de Lorraine son

prisonnier, avec l’archevêque de Bar et le comte de Bar, pour prendre Metz.

Metz fut prise en effet, et paya environ quarante mille livres tournois à ses

vainqueurs. Frédéric d’Autriche étant toujours en prison, le pape veut faire

donner l’empire à Charles-le-bel, roi de France. On gagne en sa faveur quelques

princes d’Allemagne, qui donnèrent rendez-vous au Roi à Bar-sur-Aube. Le roi de

France s’y transporte et n’y trouve que Léopold d’Autriche. Le roi de France

retourne chez lui, affligé de sa fausse démarche. Léopold d’Autriche, sans

ressource, renvoie à Louis de Bavière la lance, l’épée et la couronne de

Charlemagne. L’opinion publique attachait encore à ces symboles un droit qui

confirmait celui de l’élection. Louis de Bavière élargit enfin son prisonnier,

et lui fait signer une renonciation à l’Empire pour le temps de la vie de

Louis. On prétend que Louis conserva toujours le titre de roi de Romains.

(1326) Léopold d’Autriche meurt. Léopold avait eu

pour son partage l’Alsace, la Suisse, la Souabe et le Brisgau. Ses frères de

disputent cet héritage et choisissent le roi de Bohême, Jean de Luxembourg,

pour austrègue, c'est-à-dire pour

arbitre.

(1327) Louis de Bavière va enfin en Italie se

mettre à la tête des Gibelins, et le pape anime de loin les Guelfes. L’ancienne

querelle de l’empire et du pontificat se renouvelle avec fureur. Louis marche

avec une petite armée à Milan, il est accompagné d’une foule de moines

franciscains. Ces moines étaient excommuniés par le pape Jean XXII pour avoir

soutenu que leur capuchon devait être plus pointu, et que leur boire et leur

manger ne leur appartenaient pas en propre. L’empereur est couronné roi de

Lombardie à Milan, non par l’évêque, qui refuse, mais par l’évêque d’Arezzo.

Dès que ce prince se prépare à aller à Rome, la faction des Guelfes presse le

pape d’y revenir. Le pape n’ose y aller tant il craint le parti Gibelin et

l’empereur. Louis de Bavière assiège Pise et se fait donner, au bout de trois

jours, trente mille livres pour y séjourner deux mois.

(1328) Louis de Bavière est couronné dans Rome,

sans prêter serment de fidélité. Louis est sacré par un évêque de Venise,

assisté d’un évêque d’Aleria, tous deux excommuniés par le pape. Il y eu peu de

troubles dans Rome à ce couronnement. Le 18 avril, l’empereur tient une

assemblée générale. Il y préside revêtu du manteau impérial, la couronne en

tête, et le sceptre à la main. On lut ensuite la sentence par laquelle

l’empereur déposait le pape. Enfin Louis prononce un arrêt de mort contre le

pape, et même contre le roi de Naples, qui avait accepté du pape le vicariat de

l’empire en Italie. Il crée pape, le 22 mai, de son autorité, Pierre

Reinalucci, dominicain, et le fait agréer par le peuple romain. Il l’investit

par l’anneau au lieu de lui baiser les pieds, et se fait de nouveau couronner

par lui. Ce qui est arrivé à tous les empereurs depuis les Othons, arrive à

Louis de Bavière. Les romains conspirent contre lui. Le roi de Naples arrive

avec des troupes aux portes de Rome. L’empereur et son pape sont obligés de

s’enfuir.

Couronnement

de 1328

(1329) L’empereur, réfugié à Pise, est forcé dans

sortir. Il retourne sans armée en Bavière avec deux franciscains qui écrivaient

contre le pape. Le roi de Naples, Robert, fait rentrer sous la domination, ou

plutôt sous la protection papale, Rome et plusieurs villes d’Italie. Les

Visconti, toujours puissants dans Milan, et qui ne pouvaient plus être défendus

par l’empereur, l’abandonnent. Ils se rangent au parti de Jean XXII, qui,

toujours réfugié dans Avignon, semble donner des lois à l’Europe, et en donne

en effet. Louis de Bavière, étant à Pavie, fait un traité mémorable avec son

neveu Robert, fils de l’électeur palatin Rodolphe mort en exil en Angleterre,

et tige de toute la branche palatine ; il lui rend le palatinat du Rhin et

le Haut palatinat, et il garde pour lui la Bavière. Il règle qu’après

l’extinction d’une des deux maisons palatine et de Bavière, qui ont une souche

commune, la survivante entrera en possession de toutes les terres et dignités

de l’autre et que cependant le suffrage dans les élections des empereurs

appartiendra alternativement aux deux maisons.

(1330) Christophe, roi du Danemark, est déposé par

les états du pays. Il a recours à l’empire. Les ducs de Saxe, de Mecklenbourg

et de Poméranie sont nommés par l’empereur pour juger entre ce prince et les

sujets. C’était faire revivre les droits éteints de l’empire sur le Danemark.

Le roi Christophe, avec les forces de ces princes et du margrave de

Brandebourg, chasse le régent et remonte sur le trône. Louis de Bavière veut se

réconcilier avec le pape, et lui envoie une ambassade. Jean XXII, pour réponse,

mande au roi de Bohême qu’il ait à faire déposer l’empereur.

(1331) Le roi de Bohême, Jean, au lieu d’obéir au

pape, se lie avec l’empereur, et marche en Italie avec une armée, en qualité de

vicaire de l’empire. Ayant réduit quelques villes comme Crémone, Parme, Pavie,

Modène, il est tenté de les garder pour lui, et, dans cette idée, il s’allie

secrètement avec le pape. Les Guelfes et les Gibelins alarmés se réunissent

contre Jean XXII et contre Jean de Bohême. L’empereur, craignant un vicaire si

dangereux, excite contre lui Othon d’Autriche, frère de ce même Frédéric son

rival pour l’empire ; tant les intérêts changent en si peu de temps. Il

suscite le marquis de Misnie et Carobert, roi de Hongrie, et jusqu’à la

Pologne. Il est donc prouvé qu’alors il pouvait bien peu par lui-même.

L’empereur fut rarement plus faible, mais l’Allemagne dans tous ces troubles

est toujours respectée des étrangers, toujours hors d’atteinte. Le roi de

Bohême, revenu en Allemagne, bat tous ses ennemis l’un après l’autre. Il laisse

son fils Charles vicaire en Italie malgré Louis de Bavière, et pour lui il va

jusqu’en Pologne. Ce roi de Bohême était alors le véritable empereur par son

pouvoir. Les Guelfes et les Gibelins, malgré leur antipathie, se liguent contre

le prince Charles de Bohême en Italie. Le roi, son père, vainqueur en

Allemagne, passe les Alpes pour secourir son fils. Il arrive lorsque le jeune

prince vient de remporter une victoire signalée, le 25 novembre, vers le Tyrol.

(1332) Le pape continue d’employer la religion dans

l’intrigue. Othon, duc d’Autriche, gagné par lui, quitte le parti de l’empereur

et gagné par des moines, il soumet ses états au Saint-Siège. Il se déclara

vassal de Rome. Quel temps où une telle action ne fut ni abhorrée ni punie !

Peu de gens savent que l’Autriche a été donnée aux papes, ainsi que

l’Angleterre ; c’est l’effet de la superstition et de la barbare stupidité

dans laquelle l’Europe était plongée. Ce temps était celui de l’anarchie. Le

roi de Bohême se faisait craindre de l’empereur, et songeait à établir son

crédit dans l’Allemagne. Lui et son fils avaient gagné des batailles en Italie,

mais de batailles inutiles. Toute l’Italie était armée alors Gibelins contre

Guelfes, les uns et les autres contre les Allemands : toutes les villes

s’accordaient dans leur haine contre l’Allemagne, et toutes se faisaient la

guerre, au lieu de s’entendre pour briser à jamais leurs chaines. Othon

d’Autriche assiège Colmar. L’empereur soutient cette ville contre le duc

d’Autriche. Le comte de Wurtemberg fournit des troupes à l’empereur ; le

roi de Bohême lui en donne. On voit de part et d’autre des armées de trente

mille hommes, mais ce n’est jamais que pour une campagne. L’empereur n’est

alors que comme un autre prince d’Allemagne qui a ses amis contre ses ennemis.

Qu’eut-ce été, si tout eût été réuni pour subjuguer en effet toute l’Italie.

Mais l’Allemagne n’est occupée que de ses questions intestines. Le duc

d’Autriche se raccommode avec l’empereur. La face des affaires change continuellement,

et la misère des peuples continue.

(1333) On a vu Jean, roi de Bohême, combattre en

Italie pour lempereur, maintenant le voici armé pour le pape. On a vu Robert,

roi de Naples, défenseur du pape, il est à présent son ennemi. Ce même roi de

Bohême, qui venait d’assiéger Cracovie, va en Italie, de concert avec le roi de

France, pour y établir le pape. C’est ainsi que l’ambition promène les hommes. Qu’arrive-t-il ?

Il donne bataille près de Ferrare au roi Robert de Naples, aux Visconti, aux

l’Escales, réunis. Il est défait deux fois. Il retourne en Allemagne après

avoir perdu ses troupes, son argent et sa gloire.

(1334) Cependant l’empereur Louis de Bavière reste

tranquillement dans Munich, et semble ne plus prendre part à rien. Le pape Jean

XXII, plus remuant, sollicite toujours des princes allemands à se soulever

contre Louis de Bavière ; et les franciscains condamnés par le pape,

pressent l’empereur d’assembler un concile pour faire déclarer le pape hérétique

et pour le déposer. La mort devait venger l’empereur plus promptement qu’un

concile. Jean XXII meurt à quatre-vingt-dix ans, le 2 décembre dans Avignon.

(1335) Le vieux roi Jean de Luxembourg épouse une

jeune princesse de la maison de France, de la branche des Bourbon, et par son

contrat de mariage il donne le duché de Luxembourg au fils qui naitra de cette

alliance. La plupart des clauses de contrats sont des semences de guerre. Voici

un autre mariage qui produit une guerre dès qu’il est consommé. Le vieux roi de

Bohême avait un second fils, Jean de Luxembourg, duc de Carinthie. Ce jeune

prince prenait le titre de duc de Carinthie parce que sa femme avait des

prétentions sur ce duché. Cette princesse de Carinthie, qu’on appelait

Marguerite la-grande-bouche, prétend que son mari Jean de Luxembourg est

impuissant. Elle trouve un évêque de Freisingen qui casse son mariage sans

formalités ; elle se donne au marquis de Brandebourg. L’intérêt a autant

de part que l’amour dans cet adultère. Le margrave de Brandebourg était le fils

de l’empereur Louis de Bavière. Marguerite la-grande-bouche apportait le Tyrol

en dot et des droits sur la Carinthie ; ainsi l’empereur ne fit aucune

difficulté d’ôter cette princesse au prince de Bohême et la donner à son fils

de Brandebourg. Et mariage excite une guerre qui dure toute l’année et, après

beaucoup de sang répandu, on en vient à un accommodement singulier. C’est ainsi

que le jeune Jean de Luxembourg avoue que sa femme a raison de l’avoir quitté

et approuve son mariage avec le Brandebourgeois fils de l’empereur. Petite

guerre des Strasbourgeois contre les seigneurs des environs. Strasbourg agit en

vraie république indépendante, à cela près que son évêque se mettait souvent à

la tête des troupes pour faire dépendre les citoyens de l’évêque.

(1336 et 1337) On commence à négocier beaucoup en

Allemagne pour la fameuse guerre contre le roi d’Angleterre. Édouard III

méditait contre Philippe de Valois. Il s’agissait de savoir à qui la France

appartiendrait. Il est vrai que ce pays, beaucoup plus resserré qu’il ne l’est

aujourd’hui, affaibli par les divisions du gouvernement féodal, et n’ayant

point de grand commerce maritime, n’était pas le plus grand théâtre de

l’Europe, mais c’était toujours un objet très important. Philippe de Valois

d’un côté et Édouard de l’autre, tachent d’engager les princes d’Allemagne dans

leur querelle ; mais il parait que l’Anglais fit mieux sa partie que le

Français. Philippe de Valois a pour lui le roi de Bohême, et Édouard a tous les

princes voisins de la France. Il a surtout pour lui l’empereur ; il n’en

obtient à la vérité que des lettres-patentes, mais ces lettres patentes sont de

vicaire de l’empire. Le fier Édouard consent volontiers à exercer ce vicariat

pour tâcher de faire déclarer guerre de l’empire la guerre contre la France.

Ses provisions portent qu’il pourra faire battre monnaie dans toutes les terres

de l’Empire : rien ne prouve mieux ce respect secret qu’on avait dans

toute l’Europe pour la dignité impériale. Pendant qu’Édouard s’appuie des

forces temporelles de l’Allemagne, Philippe de Valois cherche à faire agir les

forces spirituelles du pape : elles étaient alors bien peu de chose. Le

pape Benoit XI, encore dans Avignon comme ses prédécesseurs, était dépendant du

roi de France. Il faut savoir que l’empereur n’ayant point été absous par le

pape, demeurait toujours excommunié et privé de ses droits dans l’opinion

vulgaire de ces temps là. Philippe de Valois, qui peut tout sur un pape

d’Avignon, force Benoit XI à différer l’absolution de l’empereur.

Edouard III d’Angleterre, vicaire

général du Saint-Empire Romain Germanique

(1338) Le pape Benoit XI avoue que c’est Philippe

de Valois, roi de France, qui l’empêche de réconcilier à l’Église l’empereur

Louis. Grande assemblée des princes de l’Empire à Rens sur le Rhin. On y

déclare ce qui ne devrait pas avoir besoin d’être déclaré : que celui qui a été élu par le plus grand

nombre est véritable empereur ; que la confirmation du pape est absolument

inutile ; que le pape a encore moins le droit de déposer l’empereur ;

et que l’opinion contraire est un crime de lèse-majesté. Cette déclaration

passe en loi perpétuelle le 8 août à Francfort.

(1339) L’empereur ne pense plus qu’à rester

tranquille dans Munich, pendant qu’Édouard, roi d’Angleterre, son vicaire,

traîne cinquante princes de l’empire à la guerre contre Philippe de Valois, et

va conquérir une partie de la France. Mais avant la fin de la campagne, tous

ces princes allemands se retirent chez eux, et Édouard assisté de Flamands,

poursuit ses vues ambitieuses.

(1340) L’empereur Louis, qui s’était repenti

d’avoir donné le vicariat d’Italie à un roi de Bohême, guerrier et puissant, se

repent d’avoir donné le vicariat d’Allemagne à un roi plus puissant et plus

guerrier. L’empereur était le pensionnaire du vicaire et le fier Anglais se

conduisant en maître et payant mal sa pension, l’empereur lui ôte ce vicariat

devenu un titre inutile. L’empereur négocie avec Philippe de Valois. Pendant ce

temps, l’autorité impériale est absolument anéantie en Italie, malgré la loi

perpétuelle de Francfort. Le pape, de son autorité privée, accorde aux deux

frères Visconti le gouvernement de Milan qu’ils avaient sans lui, et les fait

vicaires de l’Église romaine.

(1341, 1342 et 1342) Louis de Bavière semble ne

plus penser à l’Italie et donne des tournois dans Munich. Clément VI, nouveau

pape, né français, et résident à Avignon, est sollicité de revenir enfin

rétablir en Italie le pontificat et d’y achever d’anéantir l’autorité

impériale. Il suit les procédures de

Jean XXII contre Louis. Il sollicite l’archevêque de Trèves de faire élire en

Allemagne un nouvel empereur. Il soulève en secret contre lui le roi de Bohême,

Jean l’aveugle, toujours remuant, le duc de Saxe et Albert d’Autriche.

L’empereur Louis, qui a toujours à craindre qu’un défaut d’absolution n’arme

contre lui les princes de l’empire, flatte le pape qu’il déteste. Les princes assemblés

à Francfort sont moins complaisants et maintiennent les droits de l’Empire.

Urkunde

über Verleihung der Stadtrechte durch

Kaiser Ludwig IV,. der Bayer 1341

(1344 et 1345) L’impératrice Marguerite, femme de

l’empereur Louis de Bavière, et sœur de Jean de Brabant, se trouve héritière de

la Hollande, de la Zélande et de la Frise ; elle recueille cette

succession. Son mari devait en être beaucoup plus puissant, il ne l’est

pourtant pas.

(1346) Jean l’aveugle et son fils Charles font un

grand parti dans l’Empire, au nom du pape. Les factions impériales et papales

troublent enfin l’Allemagne, comme les Guelfes et les Gibelins avaient troublé

l’Italie. Clément VI en profite. Il publie contre Louis de Bavière une bulle le

13 avril. Le roi de Bohême Jean l’aveugle et son fils Charles, marquis de

Moravie, qui fut depuis l’empereur Charles IV, vont à Avignon marchander

l’empire avec le pape Clément VI. Charles s’engage à casser toutes les

ordonnances de Louis de Bavière, à reconnaitre que le comté d’Avignon

appartenait de droit au Saint-Siège, ainsi que Ferrare et les autres terres,

les royaumes de Sicile, de Sardaigne et de Corse et surtout Rome etc. Après ces

promesses, Clément VI recommande aux archevêques de Cologne et de Trèves, et au

nouvel archevêque de Mayence, d’élire empereur le marquis de Moravie. Ces trois

prélats avec Jean l’Aveugle s’assemblent à Rens près de Coblentz le 1er

juillet. Ils élisent Charles de Luxembourg, marquis de Moravie, qu’on connait

sous le nom de Charles IV. Quoique l’Allemagne fût partagée, le parti de Louis

de Bavière est tellement le plus fort, que le nouvel empereur et son vieux

père, au lieu de soutenir leurs droits en Allemagne, vont se battre en France

contre Édouard d’Angleterre pour Philippe de Valois. Le vieux roi de Bohême est

tué à la fameuse bataille de Créci le 25 ou 26 août, gagnée par les Anglais.

Charles s’en retourne en Bohême sans troupe et sans argent. Il est le premier

roi de Bohême qui se fait couronner par l’archevêque de Prague et c’est pour ce

couronnement que l’évêché de Prague fut érigé en archevêché.

(1347) Alors Louis de Bavière et l’anti-empereur

Charles se font la guerre. Charles de Luxembourg est battu partout. Il est

difficile de dire s’il y eut jamais un temps plus malheureux depuis les

inondations des barbares au cinquième siècle. Les papes étaient chassés de

Rome ; la guerre civile désolait toute l’Allemagne ; les Guelfes et

les Gibelins déchiraient l’Italie ; la reine de Naples après avoir

étranglé son mari fut étranglée elle-même ; Édouard III ruinait la France

où il voulait régner ; et enfin la peste fit périr une partie des hommes

échappés au glaive et à la misère. Louis de Bavière meurt d’apoplexie le 11

octobre, auprès d’Augsbourg. Des auteurs disent qu’il fut empoisonné par une

duchesse d’Autriche. Il fallait que les historiens de ce temps-là eussent une

grande haine pour les princes ; ils les font presque tous empoisonner.

Louis de Bavière s’intitulait Louis IV et non pas Louis V, parce qu’il ne

comptait pas Louis IV, surnommé l’enfant, parmi les empereurs. Ce fut lui qui

donna lieu à l’invention de l’aigle à deux têtes. Il y avait deux aigles dans

ses sceaux et les deux têtes d’aigle qu’on a presque toujours conservées depuis

supposent aussi deux corps dont l’un est caché par l’autre. Le caprice des

ouvriers a décidé de presque toutes les armoiries des souverains.

Louis de Bavière

|

|

Abbaye

bénédictine d’Ettal, fondée dans la vallée de Graswang en 1330 Louis était un pieux

empereur comme le montre l’histoire de la fondation du monastère

d’Ettal : « L’empereur, après

son splendide couronnement à Rome, n’a plus beaucoup d’argent et, seul dans

une église, il se demande, assez inquiet, comment il fera pour rentrer en Bavière ;

voici que lui apparait un moine vénérable qui lui promet de le tirer

d’embarras s’il veut bien accéder à une requête ; l’empereur est

d’accord si cela n’offense pas Dieu ; bien au contraire, répond le

moine, puisqu’il s’agit de fonder un monastère dans un certain lieu de

Bavière ; l’empereur accepte donc, le moine lui annonce qu’il va

recevoir la visite d’un seigneur italien qui, en échange de la liberté de sa

terre, lui offrira autant d’argent qu’il voudra ; le moine remet à

l’empereur une statue de la vierge, disparait et n’a plus jamais été

revu ; la prédiction se réalise comme elle avait été annoncée ;

l’empereur peut rentrer en Bavière et il fonde comme promis le monastère

d’Ettal où l’on montre encore la statue de la vierge. » |

|

Lien de parenté :

============================================

|

Louis IV de Wittelsbach Jean de Haraucourt Etienne II de Wittelsbach Etienne III de Wittelsbach Elisabeth de Wittelsbach Charles VII de Valois, roi de

France (1403-1461) Charlotte, bâtarde de Valois (1446-1477) Louis de Brézé (+1531) Françoise de Brézé (+1574) Diane de la Marck Charles-Henri de Clermont (1571-1640) Isabelle de Clermont Françoise de Beauvau (°1621) Jean-Armand de Voyer de Paulmy (+1674) Céleste de Voyer de Paulmy (1662-1732) Agathe de la Rivière (+1762) Yvonnette Rivié de Riquebourg (1723-1798) Monique de Gouy d’Arsy (1749-1823) Arsène O’Mahony (1787-1858) Maurice O’Mahony (1849-1920) |

|