|

Fiche N° 0125 |

Auteur D. Barbier |

03/07/2008 |

||

|

Jean de LA VACQUERIE |

Ascendant ¤ Allié ¡ |

|||

Premier Président au Parlement de Paris en 1481

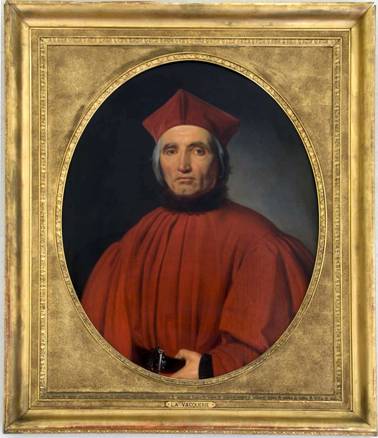

Portrait par Théophile-Auguste Vachelet (1802-1873),

conservé

à la Cour de Cassation, quai de l’horloge à Paris.

Le

chancelier de l’Hôpital : « Il était beaucoup plus recommandable par

sa pauvreté que Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, par ses

richesses ».

Notice historique de M. J. Barbier, publiée

dans la Revue des études historiques - 1848 (15)

Son

nom n'apparaît pas dans l'histoire avant 1477 ; elle est muette sur sa

naissance, sur la première partie de sa vie ; elle permet seulement de

conjecturer que, citoyen de la ville d'Arras, il appartenait à cette haute

bourgeoisie qui fut plus tard le tiers-état.

Charles

le Téméraire venait de mourir. Louis, qui avait témoigné de cette mort une joie

indécente, convoitait l'héritage de Marie, fille du duc de Bourgogne. Après

avoir rendu odieux à la nation flamande les deux principaux

conseillers de la princesse, Hugonet et d'Jmbereourt, qui, malgré les

supplications de cette dernière, furent massacrés sous ses yeux, le roi de

France formula nettement, ses prétentions sur les villes de la Somme et sur

l'Artois. Il investit la ville d'Arras et chargea des députés de demander aux

habitants leur soumission au roi, comme à leur seul maitre légitime.

Jean

de La Vacquerie était alors le pensionnaire ou syndic de la ville

d'Arras, et l'événement prouva combien la fidélité des Artésiens à leur

jeune souveraine était périlleuse. Sans consulter le danger, La Vacquerie,

chargé de porter la parole pour la ville, répondit aux députés du roi, dont la

demande ne paraissait pas souffrir de refus : "Que cette comté d'Artois

appartenoit à mademoiselle de Bourgogne, fille du duc Charles, et lui venoit de

vraye ligne, â cause de la comtesse Marguerite de

Flandres, femme du duc Philippe de Bourgogne le 1er, et

qu'on supplioit le roi qu'il lui plu d entretenir la trève qui estoit entre lui

et le feu duc Charles".

Son

exemple encouragea un grand nombre de bourgeois d'Arras à soutenir les droits

de la princesse, mais il leur devint funeste. Plusieurs d'entre eux eurent la

tête tranchée, d'autres furent chassés de leur ville, dont le roi essaya même d'abolir

le nom, et dispersés dans le royaume.

Jean

de La Vacquerie devait s'attendre au sort le plus rigoureux; il n'en fut rien.

Louis XI, qui se connaissait en hommes, frappé de la fermeté de ce magistrat municipal,

ne lui fit pas seulement grâce ; il l'appela à Paris, et bientôt, en 1481, il

lui conféra la première présidence du parlement [1].

Sur ce nouveau théâtre, le noble caractère de La

Vacquerie devait briller d'un plus vif éclat. Principal organe de la justice,

il se dévouait à cet office comme à un véritable sacerdoce, et il se rendait

toujours l'interprète de ce qu'il considérait comme l'expression du

droit, alors même qu'il rencontrait en face du droit la volonté royale. On

se tromperait fort cependant en lui supposant les tendances et l'esprit

d'un factieux : sa fidélité au trône ne fut jamais suspectée ; mais son inébranlable

sentiment du devoir lui commandait, à l'occasion, et dans les termes de

la légalité, des avertissements à l'autorité royale, à ses risques et périls.

Louis en profita plus d'une fois, et il le fit surtout dans une circonstance

remarquable, qui suffirait à sauver de l'oubli la mémoire de La Vacquerie.

Il

s'agissait d'édits bursaux qui

allaient augmenter les charges du peuple, et le roi, en les envoyant au

parlement, pour qu'ils y fussent vérifiés, n'avait pas manqué d'y

joindre les menaces dont il était prodigue. Jean Bodin raconte ainsi ce trait

historique. Louis XI avoit usé de menaces

grièves envers la cour de parlement, qui refusait publier et vérifier quelques

édits qui estoyent iniques; le

président Lavacrie, accompagné de bon nombre de conseillers en robbes rouges,

alla faire ses plaintes et remontrances pour les menaces qu'on faisait à la

cour : le roi, voyant la gravité, le port, la dignité de ces personnages, qui

se vouloyent démettre de leur charge plustost que de vérifier les édits qu'on

leur avoit envoyés, s'estonna, et, redoutant l'authorité du parlement, fit

casser les édicts en leur présence les priant de continuer à faire justice, et

leur jura qu'il n'envoyeroit plus édict qui ne fust juste et raisonnable. Cet

acte fut de bien grande importance pour maintenir le roi en l'obeissance de la

raison.

C'était la seconde fois que La Vacquerie tentait la

colère du roi qui fut peut-être le plus impérieux entre tous. On ne supposera

pas qu'une première indulgence pût lui faire raisonnablement espérer devoir son

courage impuni. La constance de ce courage fit sans doute une vive impression

sur Louis XI. D'ailleurs, ce monarque, qui consacra toutes les forces de son

intelligence à fonder l'unité du pouvoir et la grandeur de la royauté sur les

ruines des plus puissants vassaux, voyait peut-être un auxiliaire utile à la

royauté même, pendant un intervalle de temps donné, dans cette autorité des

parlements, élément nouveau d'où se dégagea plus tard le principe de la

représentation nationale. Quoi qu'il en soit, il ne tint pas La Vacquerie en

moins grande estime à la suite de cette résistance légale, et il lui conserva

toute sa faveur jusqu'à la fin de ses jours.

Sous

le règne suivant, La Vacquerie montra que, s'il savait avertir le roi, il savait

aussi contenir les grandes ambitions qui s'agitent autour du trône. La minorité

de Charles VIII, la tutelle de sa sœur Anne de Beaujeu, qui soutint avec tant

de fermeté les droits qu'elle puisait dans le testament du feu roi, avaient

jeté le duc d'Orléans, qui fut depuis Louis XII, dans des intrigues que secondaient

surtout et le comte de Dunois et le duc de Bretagne. Justement inquiétée par

les projets des princes, la régente avait fait brusquement quitter au jeune roi

le séjour de Vincennes et s'était retirée avec lui dans la ville de. Montargis.

Le 17 janvier 1484, le duc d'Orléans se présente dans le sein du Parlement,

auquel il fait exposer ses prétendus griefs par son chancelier, Denis

Lemercier. A travers toutes les précautions oratoires de cette harangue, on

distinguait clairement le but du prince : il provoquait en sa faveur et contre l'autorité

de madame de Beaujeu l'intervention du corps parlementaire. Rien n'est

plus digne que la réponse du premier président La Vacquerie, et la leçon donnée

par lui au premier prince du sang, qui devait à tous l'exemple de la soumission

aux lois. Voici celte réponse textuelle, empruntée aux registres du parlement :

"Par M. le premier

président a été dit : que le bien du

royaume consiste en la paix du roi et de son peuple, qui ne peut être sans

l'union des membres, dont les grands princes sont les principaux. Par quoi, et non pas pour réponse,

mais par exhortation, a dit à M. d'Orléans

qu'il doit bien penser à ce qu'il a fait dire et proposer, et aviser que la

maison de France soit par lui maintenue et entretenue sans division, et ne doit

ajouter foi aux rapports qui lui pourraient être faits. Et quant à la cour (de

parlement), elle est instituée par le roi pour administrer justice, et n’ont

point ceux de la cour d'administration de guerre, de finances, ni du fait et

gouvernement du roi ni des grands princes. Et sont Messieurs de la cour de

parlement gens clercs et lettrés pour vaquer et entendre au fait de la justice

; et quand il plairait au roi leur commander plus avant, la cour lui obéirait;

car elle a seulement l'œil et le regard au roi qui en est le chef, et sous

lequel elle est ; aussi, venir faire ces remontrances à la cour, et néanmoins

passer plus avant.et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès

consentement du roi, ne se doit pas faire."

Comme

on le voit, en échange de ses remontrances, le duc en reçut une qui aurait dû

lui profiter et l'empêcher d'aller échouer une fois de plus contre la sage

indifférence de l'Université, qu'il essaya, après le Parlement, d'intéresser à sa cause.

Sans

doute, le roi de France, qui sut si bien oublier les injures faites au duc

d'Orléans, ne se fût souvenu de l'abstention de La Vacquerie que pour le

récompenser de la fermeté de sa conduite, s'il l'eût encore trouvé à la tête de

la magistrature lorsqu'il parvint au trône et gouverna le royaume qu'il avait longtemps

troublé par ses factions. Ce dernier triomphe, ce dernier tribut de justice

payé à la dignité du caractère, n'était pas réservé à La Vacquerie. Son existence

se termina peu de temps avant la fin du règne de Charles VIII. Il mourut en

1497, léguant à sa compagnie et à la France entière des exemples, précieux,

surtout dans les temps où il vivait, de vrai courage et d'inaltérable intégrité.

Maint

parallèle avec des personnages revêtus comme lui de hautes dignités pouvait

alors relever sa valeur. Ainsi, l'on a gardé le souvenir des exactions d'un

certain Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, connu pas ses immenses richesses.

Dans une de ses harangues, le chancelier de L'Hôpital, ce grand

homme et ruie magistrat, comme l'appelle Brantôme, opposant l'insolente opulence

de Rollin à l'honorable pauvreté de La Vacquerie, rendit un public hommage aux

vertus de ce dernier. Un tel éloge dans une telle bouche n'est pas le moindre

titre de gloire de l'homme sur lequel j'ai un instant appelé vos souvenirs.

Grandeur d'âme, civisme éclairé, intelligence et idées supérieures à celles de

son siècle, voilà les qualités qui le recommandent au respect public, et toute

sa vie peut se résumer en ces mots : II sut être à la fois et en toute occasion

fidèle aux intérêts de son roi et à ceux de son pays.

Une biographie écrite par M. Sorbier se termine

ainsi : "Si recommandable

comme homme public, la Vacquerie ne l'était pas moins par ses qualités privées. On a dit qu'il n'est pas de belles vies en détail, et que les

grands hommes ne le sont

qu’en gros. La Vacquerie fit

mentir cet axiome. C'est ce que

prouvent divers traits qu'il serait trop long de raconter. Sa vie fut pleine jusqu'à sa dernière heure (il mourut âgé de plus de 80 ans). Au moment où

il rendit le dernier soupir, il dictait à son greffier du

parlement, assis à côté de son lit, l'enregistrement

d'un édit qui allégeait les charges du peuple."

Une statue en pierre, pour la façade de

l’Hôtel de ville de Paris, fut détruite dans l’incendie de l’édifice par la

Commune de 1871.

Lire le livre : Jean de La Vacquerie,

conseiller pensionnaire d'Arras et premier président au Parlement de Paris, par

Louis Cavrois.

Lien

de parenté :

--------------------------------------------------------------------------------------------

Père de Marie, mère de Mery , mère Rouvroy de

Saint-Simon, père d’Antoinette, mère d’Antoine de Canonville, père de Jehanne,

mère de Gabriel d’Amphernet de Pontbellanger, père de René III, père de Gabriel

II, père d’Antoine-Michel, père de Charles-Félix, père de Michel-Adrien, père

de Marthe épouse de Maurice O’Mahony.