|

Fiche N° 0141 |

Auteur D. Barbier |

9/12/2008 |

||

|

Antoine de BAISSEY |

Ascendant ¤ Allié ¡ |

|||

Conseiller et chambellan du Roi,

fait bailli de Dijon en 1477

« nostre amé et

féal Conseillier et chambellan le bailli de Dijon »

|

A |

la voûte d’une salle haute, dans un bâtiment

du XVe siècle, seul vestige de l’ancien et important château de Til-Chatel [1],

canton d’Is-sur-Till, Côte-d’Or, se voient encore les armes de cette famille

ancienne et considérable qui a donné un archevêque de Besançon, et un des abbés

généraux de Citeaux. Les archives de la Côte-d’Or possèdent de nombreux

documents sur cette famille bourguignonne, originaire de Hollande. Guillaume,

fils d’Hosterdam, vint s’établir en Bourgogne et reprit en 1229 le fief de

Bessey-les-Citeaux dont il prit le nom. Les membres de cette famille remplirent

d’importantes fonctions sous les ducs de Bourgogne et le plus illustre fut

Antoine.

Antoine de Baissey, baron de Til-Châtel,

seigneur de Longecourt, de Brazey, de Chaume, de Précy-le-Grand et de

Saint-Jean-de-Losne, comte d’Arena et de Stilo en Calabre, avait d’abord été écuyer

de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.

Fils de Jean, tué à la bataille de Morat

le 22 juin 1476, il oublia le sang paternel versé pour la cause de ce prince,

et s’attacha corps et âme à Louis XI qui le combla de richesses et d’honneurs,

le faisant son conseiller et son chambellan et, le 28 juillet 1477 [2] le nommant bailli de Dijon. C’est sous

ce titre qu’Antoine de Baissey est nommé dans la plupart des récits de

l’époque.

Capitaine d’une compagnie de gendarmerie

des ordonnances, il fut également colonel des Suisses et lansquenets.

Parlant couramment allemand, il fut

envoyé plusieurs fois en ambassade en Suisse. Il connaissait bien ce pays et débaucheur d’hommes, redoutable et sans

scrupules, il enrôla des Suisses, à plusieurs occasions dès 1495. C’est à

la tête de ses 20.000 Suisses qu’il servit Charles VIII dans l’expédition de

Naples et prit part à la bataille de Fornoue. Il fut nommé à

diverses reprises ambassadeur extraordinaire auprès des Ligues helvétiques, et

on lui doit le traité de Lyon, conclu avec les Valaisans, en 1500.

Vers 1480 [3]

L’affaire du mariage

d’Antoine de Baissey

Antoine de

Baissey était un homme plein d'énergie. Son mariage avait été arrêté en 1475 au

siège de Nuz [4], en

Allemagne, où il servait Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en qualité de

capitaine des Écoutes. Sa fiancée, Ide, fille de Guillaume de Saint-Seine,

n'avait que dix ans ; elle perdit son père, et fut alors confiée à la tutelle

d'un de ses parents, le sire de Dammartin. Mais, au moment où il se disposait à

accomplir les dernières volontés de Guillaume, en donnant à Antoine de Baissey

la jeune fille qui lui avait été promise, Girard de Roussillon, seigneur de

Clomot, près d'Arnay-le- Duc, l'enleva et la maria clandestinement à Simon de

Quingey. Le tuteur veut un procès. Antoine de Baissey, seigneur de Longecour,

devenu bailli de Dijon, déclare qu'il n'épousera pas une fille déshonorée. Il

assemble des seigneurs, entre autres Rothlein et Baudricourt, et dit en leur

présence au sire de Roussillon qu'il le tient pour un lâche ; et il lui jette

son gant. Girard de Roussillon ne le relève pas : « Lâche! répète le bailli, tu

recules ; mais je te poursuivrai partout, car tu as carognement besogné.

Et tu te vantes de t'être battu avec la hache ! Félon, tu en as menti ! » Girard

se retire, prend quinze hommes, épie son ennemi et l'attaque près

d'Arnay-le-Duc. Le bailli tire l'épée et la brise dans la lutte. Son adversaire

se jette sur lui avec plus de rage ; mais Antoine prend son poignard, tue

Roussillon, quitte Arnay et court au Mesnil se mettre sous la protection de

Louis XL « Tu t'es virilement défendu, lui dit le Roi ; je te prends sous ma

garde. »

Quelque temps

après, Baudricourt, le gouverneur de Bourgogne, donna sa nièce en mariage au

bailli de Dijon ; elle s'appelait Jeanne de Lenoncourt. Ce Dijonnais, seigneur

de Longecour, chambellan et conseiller, favori de Louis XI, premier bailli de

la province, neveu du gouverneur, était donc un homme considérable, qui portait

l'épée haute et qui avait une grande influence. Anne de Beaujeu, régente du

royaume, ne le négligea pas : « Pour

plusieurs grands et recommandables services qu'il a faictz à nostre feu

seigneur, dit-elle, pour ceux qu'il nous faitz à présent, et que espérons que

plus face cy après, nous voulons qu'il joysse, malgré l'édit, de la seigneurie

de Faucogney. »

1483

La compagnie Antoine de

Baissey

Une trêve de dix-huit

mois ayant été conclue le 28 mai 1444 avec les Anglais, Charles VII profita de

ce répit pour réorganiser son armée. Il conçut le projet de réduire sa

cavalerie à quinze compagnies ayant à leur tête autant de capitaines et

entretenues en temps de paix comme en temps de guerre, et de congédier tout le

reste. Chaque compagnie se composait de cent lances garnies ; chaque lance

garnie comprenait six personnes : un homme d’armes avec trois chevaux, un

page et un coutilier, deux archers avec trois chevaux et un varlet, soit 600

hommes par compagnie. Outre le capitaine, il y avait sous ses ordres dans

chaque compagnie, un lieutenant qui commandait en l’absence du capitaine, un

guidon, un enseigne et un maréchal des logis.

Le 18 mai 1483 Antoine

de Baissey fut nommé capitaine d’une compagnie de gendarmerie, qu’il conserva

jusqu’au 20 mars 1499.

1484

Tentatives de Maximilien

d’Autriche pour soulever la Bourgogne après le traité d’Arras

Le traité d’Arras fut conclu en 1482.

Il donnait la Bourgogne et la Picardie à la France, l’empereur Maximilien

conservant les Pays-Bas. Beaune, Auxonne et Dijon, où Louis XI avait construit

des forteresses, étaient au pouvoir d'hommes expérimentés (...) Dijon n'avait

rien à craindre ; Guillaume de Mailloche commandait dans la nouvelle forteresse

et ne négligeait rien pour l'agrandir et l'armer. D'ailleurs, le bailli de

cette ville, Antoine de Baissey, n'avait-il pas toutes ses racines en France,

peut-être même avant la chute de Charles-le-Hardi ? Louis XI avait bien

récompensé ses services ; et sa fille [Anne de Beaujeu, régente] était plus

disposée à augmenter qu'à diminuer les avantages qu'il en avait reçus. Cet

homme d'action, qui avait pour lieutenant son frère Jean de Baissey, gruier et

grand louvetier de Bourgogne, devait servir le nouveau régime avec fidélité, Il

avait épousé la nièce de Baudricourt, gouverneur de la province; il avait en

Bourgogne de vastes seigneuries ; la question du meurtre de Girard de

Roussillon, qu'il avait tué près d'Arnay, était encore pendante : la veuve et

la fille en appelaient sans cesse à la justice du roi. Le bailli était donc

attaché par trop de liens à la cause française pour sacrifier le présent, qui

était pour lui sûr et beau, à des chimères qui pouvaient aboutir, sinon à la

mort, à un dépouillement et à des humiliations (...) Le 30 décembre 1484, on

apprit au Conseil royal, disent ses procès-verbaux, que de grandes entreprises

avaient été faites en Bourgogne contre le roi ; qu'on avait voulu suborner les

gens du pays, les retirer de l'obéissance due au roi de France, pour les

soumettre au duc d'Autriche ; que Baudricourt, Antoine de Baissey et le maieur

de Dijon avaient besongné vertueusement; que le procès des coupables

était instruit …

1488

Bataille de Saint-Aubin

entre le roi de France et le duc de Bretagne et ses alliés

Les

deux armées avaient pris

position devant Saint-Aubin-du-Cormier, que les Bretons voulaient

prendre et les Français garder. Ceux-ci formaient une masse compacte,

sous la main d'un homme habile, La Trémouille, devant lequel le duc d'Orléans

avait une fois déjà posé les armes. L'armée ennemie [bretonne] était

composée d'éléments hétérogènes, d'Espagnols, d’Allemands, d'Anglais,

des compagnies de Bretagne et des réfugiés français. Les premiers

étaient environ 35.000, et peut être avaient-ils l'hésitation d'émigrés

qui marchent contre leur pays. L'armée de France n'était pas plus nombreuse,

mais elle était plus forte en cavalerie et surtout plus résolue. Son

chef avait la fougue de la jeunesse et des traditions de famille qui

l'obligeaient. Le gouverneur de la Bourgogne, Jean de Baudricourt, était

au centre, avec l'expérience d'un vieux capitaine et un dévouement

sans bornes. En tète se trouvait Antoine de Baissey, ce fier bailli qui

avait tué Girard de Roussillon et été en Bourgogne l'un des plus

solides instruments de Louis XI. L'avant-garde ne pouvait pas avoir un

homme plus ferme et commandant de meilleurs soldats : c'étaient des

Suisses qu'il était allé chercher lui-même dans leurs montagnes.

L'action

s'engagea le 28 juillet 1488. Le duc d'Orléans, le prince d'Orange et

les autres chefs émigrés, dont les Bretons n'étaient pas sûrs, s'étaient mis à

pied et aux premiers rangs pour écarter toute idée de désertion. Ils

attaquèrent avec vigueur, en se jetant sur le bailli avec le comte de Scale et

ses Anglais. Le bailli devait être écrasé sous ces masses ou mis en déroute : il

resta inébranlable ; il opposa à cette multitude son courage et ses Suisses

qu’il était allé chercher lui-même dans leurs montagnes : « Il les tint en si

bon ordre de bataille, dit son secrétaire, et combattit si virilement avec eux,

qu'il soutint sans branler cet assaut, » et donna le temps au condottiere

Galeotto de se jeter sur le flanc des Bretons avec 500 hommes d'armes, 400

chevaux et les 2.000 arbalétriers. Il y perdit la vie; mais l'armée ennemie fut

ouverte et coupée en deux. « En avant! » s'écria en même temps le bailli de

Dijon, Il y eut alors un effroyable carnage au milieu des Bretons, placés entre

deux feux, frappés en tète par de Baissey, par Galeotto en queue, Il y eut

là 1.400 hommes pris ou massacrés. Le reste de l'armée ennemie tourna le dos; la

gendarmerie française se mit à sa poursuite, « et, dit le secrétaire,

partie les saccagea et mit à perdition. » Les Français eurent 1.500 hommes tués

dans cette rencontre; mais leurs adversaires en laissèrent 4.500 sur le champ

de bataille.

On le

voit, cette brillante affaire, dont les historiens nous ont laissé dos récits

confus, est d'une extrême simplicité ; la gloire en revient presque tout

entière à l'avant-garde : ni le centre ni l'arrière-garde n'y prirent part.

Aussi,

le secrétaire du bailli de Dijon nous révèle-t-il un fait jusqu'ici inconnu

: ce fut lui, Antoine de Baissey, qui fit prisonniers et le duc d'Orléans

qui était aux premières lignes, et le prince d'Orange qui se cachait sous des

cadavres, et le comte de Scale qui était à la tète des Anglais, et

plusieurs autres capitaines. « Il

recueillit un grand butin, ajoute le biographe, ce qui lui put être d'environ 100.000 francs de profit. »

Bataille

de Saint-Aubin du Cormier, par Paul Lehuguer, XIXe siècle

L'histoire

générale, qui ne voit guère que les sommités, a laissé dans l'ombre le bailli

de Dijon et mis en relief La Trémouille, le général en chef. Cependant Antoine

de Baissey n'avait pas seulement pris le futur roi de France, il l'avait sauvé.

Il donna cette riche proie à ses Suisses, en leur faisant promettre de ne

livrer au roi le prince rebelle et pris les armes à la main que comme

prisonnier de guerre et pour une rançon de 50,000 écus. « Par ce moyen, dit

le secrétaire, on ne put procéder à jugement contre lui, comme voulait

faire Mme de Beaujeu. » Elle pouvait le perdre : il avait fait alliance avec

les ennemis de la France et marché contre le roi. Ce service ne fut pas oublié

; il explique les faveurs signalées dont le bailli de Dijon sera l'objet sous

le règne de Louis XII ; mais Louis d'Orléans, même prisonnier de guerre et

rançonné, ne put éviter la tour de Bourges : il eut le temps d'y méditer sur

ses droits et ses devoirs.

La

Trémouille cependant profita de la victoire de Saint-Aubin : Dinan lui ouvrit

ses portes ; la garnison de Saint-Malo posa les armes et sortit avec des bâtons

à la main ; d'autres places furent soumises. Le duc de Bretagne, épouvanté,

voulait se réfugier en Angleterre; mais sou grand âge et ses infirmités

l'arrêtèrent ; il s'enferma à Nantes et demanda la paix (…) Un traité fut signé

à Sablé le 20 août, quelques jours après la bataille.

1494-1497

Expédition d’Italie par

laquelle Charles VIII veut conquérir le royaume de Naples.

A la mort du roi Ferdinand 1er,

Charles VIII se proclame Roi de Naples et de Jérusalem, et pénètre en Italie. Les

débuts du voyage furent brillants. Arrivé le 9 septembre 1494 à Asti, le roi

entendait dire que ses vaisseaux avaient été détruits et ses troupes de terre,

commandées par son cousin Louis d’Orléans, battues à Rapallo ; mais

« cela n’était pas vray ; avec

le duc d’Orléans il y avait force artillerie, et le bailli de Dijon avec ses

allemands. » Le journal officiel de cette expédition dit que Jean de

la Grange et Antoine de Baissey se signalèrent dans cette bataille qui fit « trembler toute la mer jusqu’à

Naples. »

Florence ouvrit ses portes le 17

novembre ; Charles VIII y entrait monté sur un cheval couvert de drap

d’or ; et près de lui se faisait distinguer le bailli de Dijon, à la tête

de ses Suisses. Le 31 décembre, le roi entra à Rome (…)

Charles VIII entra à Naples le 22

février 1495, mais il fallut prendre de force la citadelle; « la puissance de la grosse artillerie du

bailli d'Auxonne fut telle que tout alloit par terre en pièces et en lopins.

» Les assiégés demandèrent à parlementer; on leur envoya le comte de Nevers et

le bailli de Dijon, qui conférèrent en allemand ; quelques jours après, la

conquête du royaume de Naples était faite (…)

Le 28 juin il participe à la victoire de

Seminara.

Le 6 juillet, le vallon de Fornoue [5] était le théâtre d'une bataille

sanglante. L'ennemi avait de 20 à 30.000 hommes, au milieu desquels le roi, qui

n'en avait que 7.000, devait s'ouvrir un passage. Son armée fut divisée en

trois corps : le premier, commandé par le maréchal de Gié, se composait surtout

de l'artillerie du bailli d'Auxonne et des 3.000 Suisses du bailli de Dijon (…)

Un moment après l'artillerie se fit entendre ; le corps de bataille, où se trouvait

le bailli de Dijon à pied avec ses montagnards, fut attaqué ; mais l'action se

concentra sur l'arrière-garde (…)

Bataille de Fornoue

Avec une armée dans état de délabrement

certain, le roi arriva bientôt à Asti où il avait laissé le duc d'Orléans,

après l'affaire de Rapallo ; mais ce prince, au lieu d'attendre l'armée

de Naples, pour l'aider à passer, avait pénétré dans le Milanais et pris Novare

(…) Cependant le duc était bloqué dans Novare, et le bailli de Dijon était

allé, après la bataille de Fornoue, demander 10,000 hommes aux Suisses. Quel ne

fut pas l'étonnement, quand on en vit 20,000 descendre des Alpes, désireux de

partager la gloire de l'armée française, plus désireux sans doute de s'enrichir

des dépouilles de la Lombardie. Le duc d'Orléans aurait désiré continuer la

guerre avec ces troupes fraîches, et marcher sur Milan ; elles ne servirent

qu'à faire la paix : « La nouvelle de la descente en Lombardie d'une

véritable horde de Suisses terrifiait Ludovic et le rendait accessible à toutes

les propositions de paix. L'argent français, en effet, avait fait des miracles

au nord des Alpes, et tout ce qui pouvait porter une hallebarde avait pris la route

du Milanais : Le bailli de Dijon, Antoine de Bessey, avait si bien su distribuer

ses florins que dans les ligues on ne jurait plus que par le roi de France. Ses

partisans l'avaient baptisé den reichen Aeili, le riche compère, et

Maximilien den mageren rbmischen Kbnig, le maigre roi des Romains. »

La paix fut signée le 10 octobre 1495 à Verceil. Le même jour, Antoine de

Baissey fit la revue de ses troupes, plia bagage et repassa bientôt les Alpes.

Sans attendre d’être entré dans Naples,

Charles VIII avait nommé M. de Montpensier vice-roi de la capitale et prit les

mesures administratives pour organiser la conquête et d’abord sur le partage du

butin, charges, biens, titres, domaines, dont il convenait de dépouiller les

vaincus. Les grandes charges et les places importantes revinrent, comme il

était juste, aux chefs de l’armée ou aux conseillers qui avaient pris la

meilleure part aux opérations de la conquête. C’est ainsi qu’Antoine de

Baissey, bailli de Dijon, avait reçu le 16 mars 1495 les terres d’Arena et de

Stilo, en Calabre, avec le titre de comte, et le 17 la charge de capitaine et

châtelain de Reggio.

|

|

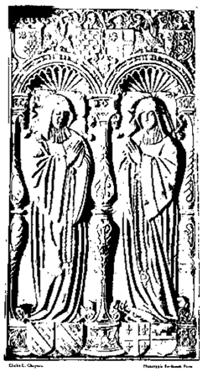

Tombe de Jeanne de Saulx et

Jeanne de Lenoncourt, mère et épouse d’Antoine de Baissey. Sous

cette tombe gisent les corps de nobles dames Jehanne de Saulx, en son vivant

femme de Messire Jehan de Baissey, Sr de Lenoncourt, et Jehanne de

Lenoncourt, femme de Messire Anthoine de Baissey, en son vivant Sr de

Lenoncourt et baron de Tilchastel, chambellan ordinaire du Roy notre sire et

son bailly de Dijon, lesquelles trespassèrent assr lad. de Saulx

le premier jour de mars, l’an mil quatre cent quatre vingt et dix et lad.

dame de Lenoncourt le V jour de janvier mil Ve et XXII. Dieu ait leurs âmes. Cette tombe est dans l’église paroissiale de

Longecourt, à côté de l’autel du côté de l’évangile, laquelle tombe qui est

de bas-relief en marbre blanc et l’inscription d’une pierre noire, était

autrefois élevée d’environ deux pieds de haut, est à présent à terre à cause

qu’elle empêchait d’aller au lieu où l’on retire le Saint-Sacrement. Les huit écussons sont ceux de Baissey/Saulx,

Bauffremont, Badoncourt, Chauvirey, Baissey/Lenoncour, Beauvau, Espinal,

Tour-Landry. |

Antoine de Baissey avait épousé Jeanne de Lenoncourt, fille de

Philippe, chambellan du Roi et grand écuyer de René, roi de Sicile, et nièce de

Jean de Baudricourt [6],

maréchal de France (1486), gouverneur de Bourgogne et de Champagne, ambassadeur

auprès des cantons suisses. Le couple eut au moins sept enfants, dont notre

ancêtre Engilbert ou Gilbert, gentilhomme de la Chambre du roi François 1er.

Château

de Longecourt

Le château de Longecourt-en-Plaine est situé dans le

département de la Côte-d'Or, en Bourgogne, au milieu du village, dans un joli

parc de 40 hectares aux arbres tricentenaires, à proximité de l'Oucherotte. Il

est entouré de douves que franchissent trois ponts dormants. La famille de Baissey

(notamment Jean puis Antoine de Baissey), héritière de Jean de Fribourg (décédé

en 1459), entreprend la reconstruction en briques du château ; elle est

achevée en 1539. Le plan général de l'édifice, les douves et la chapelle sont

de cette époque. Brûlée en 1636 par les Impériaux de Gallas, la terre passe ensuite à François

puis à Alexandre de Varennez-Nagu. Ce dernier la revend en 1680 à Jacques

Berbis.qui transforme la propriété en demeure de

plaisance.

Sources :

==================================================

-Histoire de Bourgogne : Charles VIII par

M. Rossignol, « VII.- Les Bourguignons à la bataille de

Saint-Aubin-du-Cormier », publié dans les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Dijon - 1858 (27)

-Compte rendu des travaux de la commission des antiquités

(Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or - 1921

(17)

-Dictionnaire de l'état-major

français au XVIe siècle / Fleury Vindry - Partie 1 : Gendarmerie, page 30

-Mémoires de l'Académie des sciences,

arts et belles-lettres de Dijon - 1856 (25) p 139

Lien de parenté :

=============================================

|

Antoine de Baissey (+1509)) Engilbert de Baissey Jean de Baissey Bénigne de Baissey Marie de Baissey Odette Ocquidem Pierre Berbis Bénigne Berbis (+1721) Bénigne Berbis de Rancy (+1774) Marie Marthe Berbis de Rancy (1728-1782) Marie Chifflet d’Orchamps (1751-1807) Victoire Boquet de Courbouzon (1774-1856) Adèle Le Bas de Girany (1796-1857) Marie-Eugénie Garnier de Falletans (1823-1906) Maurice O’Mahony (1849-1920) |

|