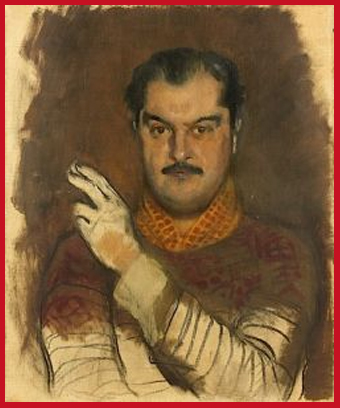

Portrait de François de Gouy exécuté par Picasso en 1925.

Monique de Gouy d'Arsy, épouse de Barthélemy, comte O'Mahony, avait 2 frères. Le plus jeune, François, fut mal

soigné d'une maladie bénigne par son ami Marat, plus tard tristement célèbre, mais alors charlatan inventeur d'une potion aux vertues soit-disant

miraculeuses. Il est mort en 1780, à 24 ans, capitaine de dragons, auquel on prédisait un brillant avenir. Son frère Louis-Marthe, marquis de Gouy d'Arsy,

colonel d'un régiment de cuirassiers du Roi, député de Saint-Domingue à la Constituante, était un de ces nobles ouvert aux idées nouvelles (voir

ici). Cela ne l'empêcha pas

d'être guillotiné en 1794, âgé de 41 ans, laissant 2 fils, qui eurent une descendance. La branche aînée s'éteignit dans les mâles avec Jean, châtelain de Marines, décédé en 1935,

laissant une fille mariée à un Laharrague, établi au Brésil. La branche cadette s'est éteinte en 1941 avec François, qui fait l'objet de cette notice.

Le Portrait de François de

Gouy d'Arsy fut exécuté en 1925, probablement en été, Picasso partageant ses vacances estivales

entre le Cap d'Antibes, Cannes et Juan-les-Pins de 1923 à 1927. Jean Hugo, dans son livre, fait du modèle un portrait écrit

où la justesse de sa description pourrait être la version littéraire de l'ouvre peinte : "

François de Gouy avait les traits

réguliers mais empâtés, l'œil brun, le sourcil très fourni, le regard sans indulgence ; son corps bien proportionné était

alourdi par un ventre en forme de ballon ; sa main petite et belle tenait avec grâce le verre ou la cigarette".

Si Jean Hugo apporte quelque information supplémentaire sur l'apparence générale, Picasso se penche essentiellement sur

le visage de son modèle : le regard puissant, la belle texture de la peau, la légère moue de la bouche et l'ombre de la

barbe naissante sont rendus très authentiquement, alors que le reste du tableau est juste esquissé : bras et main gauche

avec index et majeur dans la position de tenir une cigarette que Picasso ne dessine pas. La pâleur de la main fait

ressortir le hâle léger du modèle (...) Le Portrait de François de Gouy, peint en 1925, s'inscrit

dans ce cycle néoclassique dont il est peut-être un point final, car Picasso monte la première marche du surréalisme qui

allait s'exprimer dans la monumentalité de ses figures. Le Portrait de François de Gouy évoque aussi l'époque fastueuse

de la Riviera dont il fut une des figures de proue ; rappelons encore qu'en 1925 paraît The Great Gatsby de Francis Scott

Fitzgerald tandis que le monde entier fredonne Tea for Two.

François de Gouy d'Arsy, aristocrate sans profession, eut une vie de loisirs qu'il partagea avec le peintre américain

Russell Greeley (1878-1956) durant la première moitié du vingtième siècle. Ensemble, ils vécurent à Paris rue de Condé,

au Piquey sur le bassin d'Arcachon, et au château de Clavary à Auribeau-sur-Siagne près de Grasse où Pablo Picasso exécuta

ce portrait en 1925. Ce tableau fut l'objet d'une expertise approfondie de Madame Maya Widmaier Picasso qui reconnut la

main de son père, Pablo Picasso, et la tête de François de Gouy d'Arsy.

Né le 6 février 1883, François de Gouy d'Arsy était

le fils unique du comte Louis de Gouy d'Arsy, lui-même né le 12 février 1854 et baptisé aux Tuileries comme filleul de

Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Il avait épousé Mabel Chapman, d'origine anglaise, née à Londres en 1863.

Grâce au livre de leur ami Jean Hugo,

Le regard de la mémoire, et à la

Correspondance que Max Jacob eut avec François

de Gouy et Russell Greeley, ouvrages dont nous citerons de larges extraits, nous connaissons les lieux où ils vécurent

et comment ils vécurent. Tout d'abord Paris. Jean Hugo donne aussi quelques indications sur l'éducation qu'y reçut

François de Gouy: "[Ils]

habitaient un rez-de-chaussée rue de Condé. On les trouvait d'ordinaire en train de boire,

derrière la maison, dans un petit carré de gravier qui tenait lieu de jardin entre de hauts murs noirs où grimpait

du lierre. François de Gouy avait un goût très personnel et très sûr : le marquis de Broc, ami de sa mère, lui avait

appris fort jeune à aimer l'architecture et les meubles anciens ; Alphonse Kahn, le collectionneur, l'avait initié

plus tard à la peinture moderne. Il aimait la Rotonde, la Tour de Retz, la pagode de Chanteloup, les pastels de Liotard,

la caserne de Draguignan, le château du baron de Castille à Uzès, et le tombeau du général Fabre à Tourettes. Pour

à la fois l'admiration et la dérision, il se frappait un côté du nez avec l'index et éclatait d'un rire qui lui secouait

le ventre."

Avant l'acquisition du château de Clavary en 1925, ils séjournaient l'été à l'hôtel Dourthe au Piquey sur le

bassin d'Arcachon, et retrouvaient là Jean Cocteau, Georges Auric, Radiguet, Jean et Valentine Hugo. "

Gouy et Greeley

allaient chaque jour s'étendre sur le sable du rivage, écrit Jean Hugo,

au point précis où abordaient en plus grand nombre

les embarcations de plaisance. Cela donnait à François de Gouy les occasions de s'irriter qui lui étaient nécessaires".

En 1925, Russel Greeley acquiert le château de Clavary sur les conseils de François. Erigé au début du dix-neuvième siècle,

la demeure s'élève au milieu d'un domaine de plusieurs hectares avec ses vignes, d'où l'on aperçoit la plaine de Grasse,

les hauteurs de Cabris et la mer. Après les travaux d'embellissement, ils s'installent dès 1925, et Jean Hugo, convié

au mois d'août 1926, évoque le raffinement très aristocratique des lieux : "

La maison, assez petite, était bâtie sur

une hauteur parmi les bois de pins et de mimosas, au-dessus de terrasses plantées de vieux oliviers et de champs de jasmin.

D'un côté la vue s'étendait sur la mer et les premiers promontoires de l'Esterel, de l'autre sur les montagnes.

François de Gouy avait meublé l'intérieur à son goût, qu'il avait très fin. Le vestibule et l'escalier étaient décorés

de corniches et d'appareillages en trompe-l'œil, peints par des ouvriers italiens habiles à faire ressortir, parmi les

lignes d'une fausse moulure, celle entre toutes qui donne le relief et qu'on appelle la belle lumière ; des consoles en

rocailles blanches ornaient la salle à manger ; le fumoir, pavé d'une mosaïque de Picasso, où s'enchevêtraient

des profils, avait de chaque côté de la porte, des canapés à fleurettes semblables à celui sur lequel est assise la comtesse

de Coventry peinte en habit turc par Liotard ; et dans la chambre des Bambous le papier de tenture vous donnait l'illusion

de coucher dans une forêt vierge. Près de la maison, une treille au-dessus d'une fontaine abritait une table faite

d'assemblage de marbres différents, un faux arbre mort en ciment me rappelait le figuier de Beaulieu, et un lac artificiel

entourait une île parmi les papyrus et les plantes aquatiques. Greeley y plongeait chaque jour ; je l'imitais. François nous

regardait, assis dans un fauteuil, au bord de l'eau, le verre à la main et le ventre secoué par l'ironie." "François de Gouy

et Russel Greeley mènent là une vie mondaine, recevant leurs célèbres amis issus du monde artistique, de la peinture, la

littérature et la musique. Le peintre Nina Hamnett qui y séjourna et qui pensait être "au paradis", se souvient par exemple

de la visite d'Igor Stravinsky et de leur dégustation de caviar, ainsi que de celles de Francis Poulenc et de Georges Auric.

Dans son livre de souvenirs publié en 1932, Nina Hamnett donne la liste des invités : van Dongen, Picasso et Olga,

Marie Laurencin, Fernand Léger, Picabia, Man Ray qui fit un portrait en 1926 de François de Gouy, Kiki de Montparnasse.

Isadora Duncan, ou encore Jean Cocteau, Jean Hugo, Max Jacob . La lecture des lettres de Max Jacob fait apparaître une

belle amitié entre eux trois. Dans les voux qu'il adresse le 4 janvier 1936, il leur écrit : "

Inutile de vous dire les

souhaits que je forme pour ceux qui ont toujours été de généreux amis et des hôtes magnifiques, des amis fervents et

affectueux. C'est dans ces sentiments de tendre amitié que je vous embrasse tous les deux." Une trentaine de lettres s

'échelonnent entre le 8 février 1918 et le 13 mai 1940. Pour la plupart, ce sont des mots de remerciements ou petits récits

de la vie quotidienne avec ses joies et ses difficultés. L'une d'entre elles, écrite le 18 septembre 1925, nous éclaire sur

les talents cachés du cher François : "

Cher François, Vous savez combien je vous aime : j'ai un besoin psychique et

astrologique de vous, de votre doux rayonnement, de votre rire sous-cutané qui vient de bas en haut alors que les autres

rires viennent de haut en bas (ou même restent au-dessus de la tête ce qui est affreux). Je prendrai donc le train pour

Clavary avant même que vous ayez fini de faire l'électricien, le colleur, le peintre, le menuisier, le "produit chimique",

l'égoutier même, bien sûr que vous relevez des différents métiers à la hauteur de la plus sûre élégance et en vertu de cet

adage connu : " Ce n'est pas le métier qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le métier" [.]"

Le comte François de Gouy d'Arsy décède le 23 juin 1941 ;

il est inhumé dans le caveau familial au cimetière de Marines au cœur du Vexin français. Avec lui s'éteint le nom des seigneurs d'Arsy.

De l'origine du château de Clavary, près de Grasse, on ne connait que la date : 1820. Cette propriété qui s'étend sur près

de dix hectares, est composée d'une maison de maître appelée le "château" - appelation qu'elle doit plus au mode de vie de

ses

occupants qu'à son architecture- et de ses dépendances ; elle compte quatre piscines, dont une en forme

de lac, comporte une chute d'eau et un îlot.

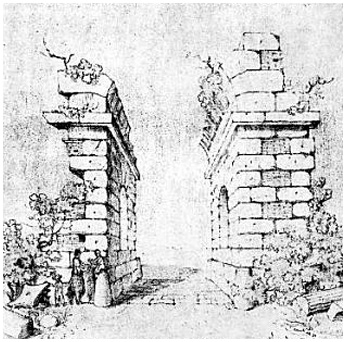

François de Gouy d'Arsy fit travailler les plus grands noms de l'architecture et de la décoration : entre 1925 et 1927, Emilio Terry redessinne l'intérieur et Pablo Picasso réalise une mosaïque en noir et blanc où des visages de profil

s'enchevêtrent. Parmi les habitués, Jean Hugo, petit-fils de Victor, précise que François de Gouy avait meublé l'intérieur à son

goût, qu'il avait très fin. Jack Cornaz se voit confier la construction d'un arc de triomphe en ruine pour marquer l'entrée principale

de la propriété. Jean Cocteau réalise un faux arbre mort en ciment, etc.

Le portail de la propriété (à gauche : sanguine signaée JC 1929 ; à droite : dessin de Terry)