Une dynastie d'humanistes :

nos ancêtres Chifflet

blason de la famille Chifflet

Le 12 mai 1773 Marie-Jeanne-Baptiste-Bénigne CHIFFLET d'ORCHAMPS, connue des siens sous le surnom de Catherine, bisaïeule d'Eugénie Garnier de Falletans, comtesse O'Mahony,

épousa Claude Antoine Catherine Boquet de Courbouzon, 2e baron de Courbouzon, de dix ans son aîné (

voir registre).

Catherine Chifflet d'Orchamps

-aimablement communiqué par M. Damien Labrot-

La famille Chifflet, originaire de Besançon, y est fort ancienne. Elle possédait également un domaine appelé

la Grange de Palente alors situé à une demi-lieue de Besançon (mais aujourd'hui un quartier de la ville), sous le bois de Chalezeule (aujourd'hui la forêt de Chailluz).

Le premier qui l'éleva et en fit une famille d'érudits renommés est "noble

Laurent Chifflet, seigneur de Palente" (ainsi qualifié dans un mandement de 1545).

Possession des Habsbourg, la Franche-Comté de cette époque est espagnole et Charles Quint lui octroie de nombreux privilèges. Besançon, la "Cité impériale", est divisée en sept

bannières (quartiers) qui élisent chacune 4 notables et 2 co-gouveneurs pour diriger la ville.

Au terme de ses études de droit à l'Université de Dole, Laurent

est élu "Recteur magnifique" pour l'année 1536. Très vite il impose son autorité de juriste dans les délibérations des co-gouverneurs de la Cité. Le suffrage populaire le désigne comme

l'un des quatre notables représentant la "bannière" de Battant en juin 1540 puis en juin 1541.

Déjà les co-gouverneurs lui confient des missions délicates dont il s'acquitte excellemment à Paris, puis en Flandre à deux reprises (1541 et 1543).

Le 15 mars 1542 il est nommé "Avocat fiscal", le premier des "offices" de la Cité. Quatre ans plus tard il est "juge de la gardienneté" au nom du roi d'Espagne (1546).

Ses missions se poursuivent, cette fois à la cour impériale de Worms et de Spire (1548), ainsi qu'à Dijon (1550). A la fin de 1550, il passe au service de l'archevêque,

comme "avocat fiscal de l'officialité".

Mais en 1553, élu notable pour la bannière de Saint-Quentin, puis gouverneur à ce même titre, il est de nouveau chargé de missions auprès du Parlement de Dole (1553),

puis de la cour de Spire (1554).

Il est anobli par l'empereur à Thionville le 5 novembre 1552, "avec privilèges et droits de toute ancienne noblesse pour lui et ses descendants" et il se voit conférer par ce même Charles Quint les titres honorifiques de "Comte palatin" (lettres patentes du 4 mars 1555) et de "Conseiller aulique" (lettres patentes du 5 juillet 1555).

A cette époque, Charles Quint était, entre autres, Comte de Bourgogne et de Charolais.

Les armoiries primitives de la famille Chifflet "de gueules, au serpent d'or, ployé en cercle" se chargèrent d'un "sautoir d'argent" en l'honneur de Laurent.

Le 23 juin 1555 Laurent achète une portion de maison située rue des Granges.

Enfin, le 23 octobre 1560, avec l'appui du cardinal Granvelle, seul conseiller d'Etat comtois de Charles Quint, il est nommé conseiller au Parlement de Dole. Il achète le 3 février 1566 une maison avec jardin, verger et vigne, rue des Granges à Besançon, où il possède déjà un bien. Suspendu en 1571 par les commissaires des Flandres comme suspect de

relations avec les gueux, il vient de Dole à Besançon, songeant « à vendre son meilleur bien et à se retirer en Suisse ».

Il ne fut pas réintégré et passa les dernières années de sa vie à pousser la carrière de ses fils.

Il est mort le 20 décembre 1575 et est inhumé à Saint-Pierre de Besançon. L'épitaphe que lui dédia Anne de Montureux, sa veuve, épousée en 1540, vantait ses grandes qualités d'administrateur et sa haute conscience.

Il aura vécu sous 5 gouverneurs de la Franche-Comté (et des Pays-Bas), à savoir Marie de Hongrie (1531-1556), Philibert-Emmanuel de Savoie (1556-1559), Marguerite de Parme (1559-1567), Ferdinand-Alvare de Tolède (1567-1573) et

Luís de Zúñiga y Requesens (1573-1576).

Il laissait de nombreux enfants, dont :

- Claude, né le 14 juillet 1541, mort le 15 novembre 1580, professeur de droit à l'université de Dole où il acquit une grande réputation de juriste ;

- Jean, qui suit ;

- Pierre, prêtre, docteur en théologie sacrée et chanoine de la Métrople de Besançon, mort le 8 avril 1574 ;

- Philippe, prêtre, né le 20 juillet 1558, mort le 20 septembre 1619, fut chapelain royal de la chapelle du roi Jacques dans l'église des Cordelières de Besançon ;

- Laurent, né le 18 juillet 1559, mort célibataire en 1614, sur lequel on sait peu de choses.

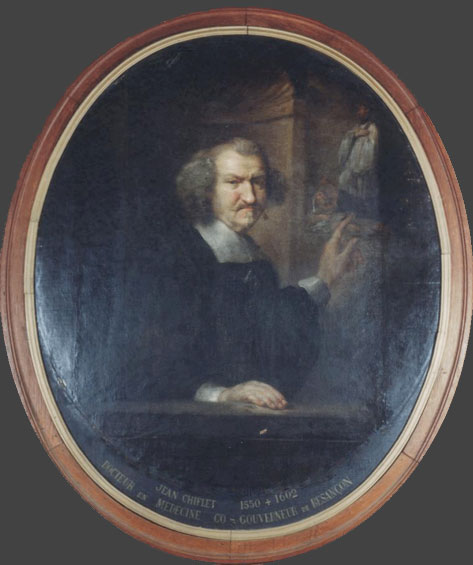

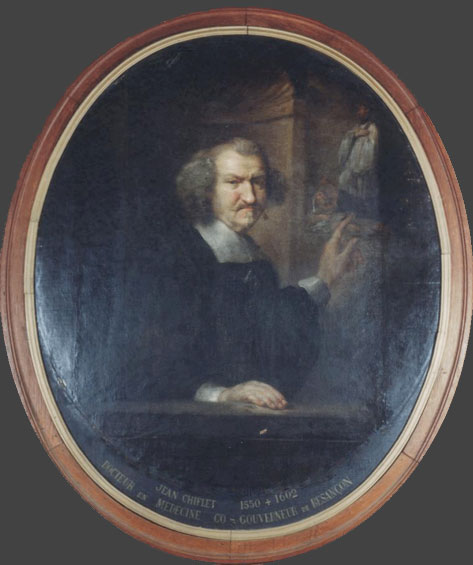

Jean Chifflet, né sous Charles Quint, le 25 octobre 1550, fut philosophe et médecin. C'est à Padoue qu'il prépara son doctorat de médecine pendant 4 ans (1571-1575).

Il est élu notable de Besançon pour la bannière de Saint-Pierre en 1582 et 1583 et 1587 et sous-gouverneur, pour Saint-Pierre toujours, en 1587, 1589 et 1590. Lorque la peste frappe Besançon en 1588,

il est commis à la police de la santé. En 1597 il prend la surintendance à la police et à la santé de la Cité. Il est à nouveau sous-gouverneur, mais pour Charmont, en 1598 et 1599.

Il meurt les 14 juin 1602.

Il avait épousé en premières noces Marguerite Pouthier de Mamirolle et en secondes noces Isabelle Dard, veuve de Guillaume Lulier, seigneur de Chauvirey.

Il eut dix enfants du premier lit, dont Jean-Jacques, qui suit, et Philippe, chapelain de l'oratoire de l'archiduchesse Isabelle d'Espagne en 1623, prieur de Bellefontaine et

vicaire général de l'archevêque de Besançon. Il devint abbé de Balerne en 1639 et aumonier de l'infant Léopold-Guillaume, gouverneur des Pays-Bas, qui le fit évêque de Saint-Omer peu avant son décès

en 1657 .

Jean Chifflet

Jean-Jacques Chifflet, né le 21 janvier 1588 à Besançon (

voir registre), fut premier médecin de l'archiduchesse Isabelle, de Philippe IV d'Espagne et du cardinal

Ferdinand, gouverneur des Pays-Bas ; il fut plusieurs fois élu co-gouverneur de la Cité, archéologue et auteurs de plusieurs ouvrages

de renommée internationale, etc. Son enfance se déroule entre l'hôtel familial de la rue des Granges, le domaine de Palente et le collège confié depuis 1597 aux jésuites.

Il perd ses parents dès l'adolescence et entreprend, comme son défunt père, des études de médecine, d'abord à Dole, puis à Paris de 1605 à 1607.

Il se rend ensuite près de Berne en Suisse où il observe le cas d'une jeune fille qui ne se nourrissait plus depuis cinq ans. C'est l'occasion pour lui de réaliser sa première publication à Besançon.

Puis il va suivre des cours à Padoue, tout en s'intéressant simultanément aux monuments antiques. Il y soutient plusieurs thèses imprimées qui lui valent, le 6 août 1609 l'anneau d'or, le bonnet, ainsi que diplôme armorié et enluminé, signé de dix maîtres et représentants de diverses nation. Il se livre alors à un long périple italien consacré à la recherche d'antiquités. Il passe par Avignon, Vienne et Lyon et séjourne quelques temps en Allemagne avant de regagner Besançon en 1610.

A Besançon, il se spécialise dans l'étude des plantes médicinales et reçoit pour la comté le titre de "Medicus botanagraphus" des archiducs Albert et Isabelle. L'année suivante il dédie à Jean de Watteville deux livres de Daedalmata édités à Paris. Il publie également les observations médicales rédigées par son père.

En 1613 il épouse Jeanne Baptiste de Maubouhan.

En 1614 il est nommé premier médecin de la ville puis élu notable par la bannière de Saint-Pierre.

En 1615 naît son second fils, Jules, plus tard jurisconsulte et historien, chancelier de la Toison d'Or en 1648, abbé de Balerne en 1657 à la suite de son oncle Philippe, conseiller au parlement de Franche Comté en 1658, actif défenseur de Dole en 1668.

En 1616 il est désigné comme gouverneur au titre de la bannière de Charmont (il le sera onze fois de 1616 à 1629).

En 1618 naît sa fille Marie et parait le fameux "Vesontio" auquel s'intéresse immédiatement tout ce que l'Europe compte d'érudits.

En 1621 il se voit décerner par "le sénat et le peuple de Rome" un diplôme de "citoyen romain pour lui et les siens à l'infini". Cet honneur très particulier est enregistré au "papier journal de la cité" de Besançon à la séance du 18 février 1622 par les gouverneurs qui s'empressent alors de le charger d'une mission diplomatique auprès de la cour de Bruxelles.

En 1622, naissance de sa fille, à qui il donna le prénom de l'infante Isabelle.

En 1623, naissance d'André. La cité de Besançon confie à nouveau à son médecin d'aller négocier à Bruxelles le renouvellement du traité de gardienneté avec l'archiduchesse Isabelle. Elle apprécie les brillantes qualités de Jean Jacques et de son frère Philippe qu'elle nomme chapelain de son oratoire. En 1625 elle s'attache Jean Jacques en lui conférant le titre de médecin de sa chambre. Il y fait venir sa famille.

En 1626 l'infante Isabelle l'envoie en mission en Espagne auprès du roi Philippe IV dont il reçoit le titre de médecin de sa chambre. Il y reste six mois et trouve le loisir d'y faire imprimer son "Portus iccius".

En 1628 est imprimé son "Unitas fortis" et par la suite, presque chaque année jusqu'en 1671, un ou deux ouvrages signés du nom de Chifflet sortent des presses de la célèbre imprimerie de Balthasar Moretus.

En 1629 il est pour la première fois élu gouverneur de Besançon.

En 1630 Philippe Eugène naît à Bruxelles. C'est le seul de ses enfants qui laissera une postérité. Il a pour parrain le roi Philippe IV et pour marraine l'infante Isabelle.

Les honneurs continuent de pleuvoir sur Jean Jacques qui est choisi en cette année 1631 pour accompagner à Anvers la reine mère Marie de Médicis et l'infante. C'est également

cette année qu'est publiée une traduction française de son ouvrage sur le Saint-Suaire de Besançon.

Le 15 juin 1632 Rodolphe II accorde à Jean Jacques des lettres patentes de chevalier et lui demande de publier une histoire de la Toison d'or qui sort dans l'année.

Le 27 mai 1635 s'éteint Jeanne Baptiste, son épouse et en 1641 c'est le tour de son éditeur Balthasar Moretus.

A partir de 1643 il se fait plus polémiste "Sous les auspices du gouvernement espagnol", il devient selon Castan, "l'antagoniste attitré des érudits français chargés par Richelieu de ravaler la maison d'Autriche et de trouver des aïeux supplémentaires à la maison de Bourbon". Il publie un livre dans lequel il explique que les capétiens ne descendent pas en ligne masculine de Charlemagne mais seulement par les femmes.

En 1645 parait son "Vindiciae Hispanicae", qui, sur le même sujet, provoque une autre polémique. Il répond à ses détracteurs au travers de "Ad vincidias lumina nava" en 1647 et de "Alsatia jure proprietatis" en 1650.

En 1650 le gouvernement espagnol exprime sa gratitude envers Jean Jacques, défenseur des prétentions de la maison d'Autriche contre les écrivains français, en lui décernant la qualité de premier médecin du roi d'Espagne.

En 1651 il publie "De ampoula remensi" dans lequel il traite de fable l'histoire de la Sainte Ampoule.

En 1655 sort "Anastasis Childerici I", le plus curieux et le plus recherché de ses livres, qui relate la découverte du tombeau de Childéric Ier. Il y soutient que les lys n'ont jamais été le symbole des rois de France, provoquant encore une vive polémique avec Jean Tristan, seigneur de Saint Amand.

Rappelé à Anvers pour y soigner le prince gouverneur Jean Jacques retourne un temps à la médecine mais, trois ans plus tard, il répond au sieur Tristan au travers de "Lillium franciscum"

En 1659 il fait imprimer son dernier ouvrage ... d'où une nouvelle polémique, avec Claude Fabride Pereise cette fois-ci.

En 1660 il célèbre au château de Noironte le mariage de son fils Philippe Eugène avec la fille du seigneur des lieux.

Il meurt à Bruxelles le 20 avril 1673.

2 portraits de Jean-Jacques Chifflet

Jeton de cuivre de Jean-Jacques, co-gouverneur, 1667

Philippe-Eugène Chifflet, 8e enfant de Jean-Jacques, né à Bruxelles le 22 novembre 1630 est mort à Besançon le 11 septembre 1713.

Il avait eu pour parrain S.M.C Philippe IV d'Espagne et pour marraine l'infante Isabelle, qui gouvernait le comté de Bourgogne. Il avait dû vivre assez longtemps dans cette cour de Bruxelles, européenne avant la lettre, y acquérant de solides bases administratives et linguistiques (en 1665 c'est à lui que la ville de Besançon fit appel pour traduire le traité d'échange rédigé en espagnol).

Son père, vieillissant, lui demanda de rejoindre Besançon pour y veiller aux intérêts de la famille. Il vint s'y établir dès 1660, année durant laquelle l'abbé de Balerne célèbrera à Noironte, le 24 août, son mariage avec la fille du seigneur des lieux, Marie Anne Monnier (Besançon 22/04/1642 - Besançon 17/03/1721), dame de Villeperot.

Les Chifflet étaient ainsi réintroduits dans le cénacle des dirigeants bisontins, à une époque où la ville payait encore les conséquences économiques de la guerre de dix ans.

En 1662 Philippe-Eugène est élu co-gouverneur. Il est élu à nouveau en 1664. Louis XIV conquiert la Franche-Comté en 1674, transfère le parlement de Dole à Besançon en 1676 et

signe en 1678 le traité de Nimègue marquant la fin de la guerre opposant la France à l'Espagne.

En 1676 Philippe-Eugène est tenu pour assez sûr aux yeux des autorités d'occupation pour être nommé l'un des trois échevins qui assisteront le nouveau maire, et il devient conseiller au parlement nouvellement établi à Besançon. Participant à la remise en route de l'institution judiciaire, il devait occuper ce siège

jusqu'en 1699. A cette date il résigna en faveur de son fils Claude-Nicolas.

Philippe-Eugène Chifflet et Marie-Anne Monnier eurent quatorze enfants, tous nés à Besançon : 5 qui moururent enfant, 7 qui se répandirent dans les différentes maisons pieuses que comptait Besançon et 2 qui constituèrent les deux lignes de la postérité de Jean-Jacques Chifflet, à savoir :

- Catherine Françoise, née le 10 octobre et décédée le

15 janvier 1692 à Besançon, épouse le 17 juin 1692 à Besançon (25) Christophe de CHAILLOT, seigneur de Pin l'Emagny et de Dampierre, conseiller au Parlement de Besançon. C'était là l'union de deux grandes lignées connues depuis le XVIe siècle comme professeurs à l'Université de Dole, et entrées l'une comme l'autre au Parlement peu avant son transfert à Besançon. Mais les Chaillot tenaient à se distinguer du commun des magistrats, et par leurs origines dauphinoises et par leur noblesse d'extraction à laquelle les Chifflet ne pouvaient prétendre. Pour eux le passage à l'état robin n'était qu'un moyen utilisé pour redresser une fortune de cadets. Puisque l'édit d'août 1692 en permettait la transmission héréditaire, Christophe revêtit la robe rouge de conseiller au Parlement de Besançon en 1694. Né en 1669 de Pierre de Chaillot et d'Ignace Richardot, il fut l'un des auteurs de la réussite de sa branche : l'achat de la seigneurie du Pin l'Emagny la concrétisa . Il mourut en 1753, laissant son siège de conseiller à son fils aîné, qui avait choisi d'être d'Eglise. Son fils cadet, Claude Ignace, qui avait été créé marquis de Chaillot en 1746, et avait quitté le banc des conseillers où il siégeait depuis 1726 pour devenir Président à mortier, avait eut trois filles et un fils, Christophe Claude Marie, qui coiffa le mortier en 1770 et fut le dernier des Chaillot ;

- Claude-Nicolas, qui suit.

Philippe-Eugène Chifflet et un jeton de cuivre à ses armes, comme co-gougerneur.

Claude-Nicolas Chifflet, seigneur de Palente et d'Orchamps, né à Besançon le 21 octobre 1675 et décédé le 12 novembre 1698 en cette même ville, était un juriste d'une qualité reconnue.

Il ne semble pas avoir nourri d'ambitions seigneuriales, se contentant de son domaine de Palente, dans la famille depuis plusieurs générations. Avocat, il abandonna en 1719

l'office de conseiller au Parlement de Besançon que son père lui avait cédé vingt ans auparavant selon l'usage. Il conserve cependant le titre de conseiller honoraire (Etat de la France de 1722, 1727). Il exercera à partir de cette date comme jurisconsulte tout en continuant d'apporter un concours actif aux réformes judiciaires entreprises dans la province par les chanceliers successifs avec lesquels il entretenait une correspondance nourrie.

Il vendit en 1719 à un anglais de nombreuses pièces collectées par les Chifflet qui avaient la passion des antiquités, dont l'Apollon et le Mercure de 1632.

En épousant en 1698 l'une des héritières de l'hôtel qui jouxtait celui des siens il agrandissait son pré-carré bisontin. Cette dernière, Jeanne Baptiste, née à Besançon le

28 juillet 1674, était la fille de Louis d'Orchamps, seigneur d'Onans et Mancenans, membre de la Cour de Justice établie par l'Espagne à Besançon, et de Jeanne Françoise Despotots. Héritière de sa famille,

elle transmet à ses descendants, par substitution, le nom et les armes de sa famille.

Elle lui donna dix enfants, tous nés à Besançon :

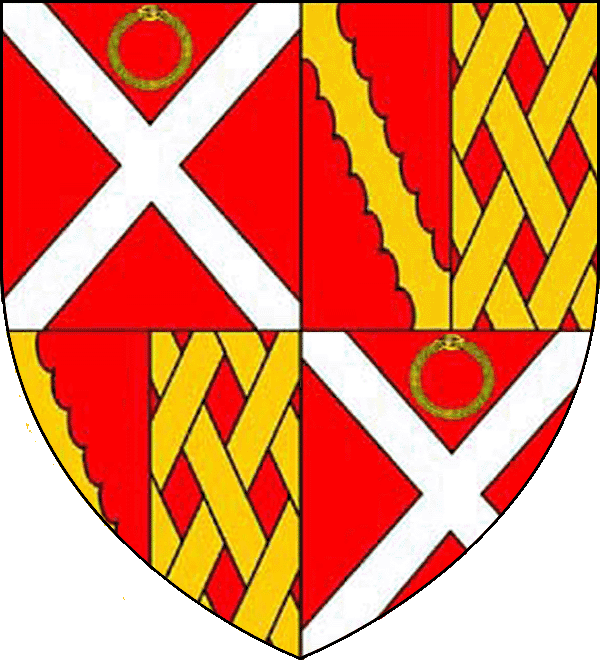

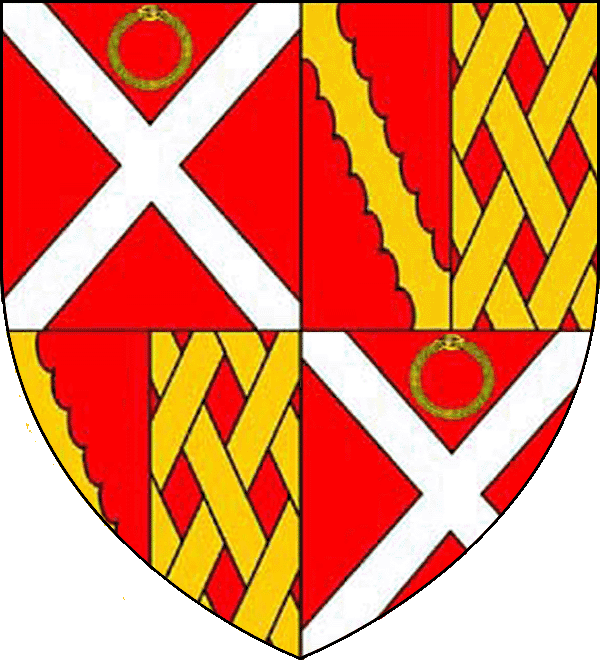

armoiries Chifflet d'Orchamps

François-Xavier Chifflet d'Orchamps, est né à Besançon le 8 décembre 1717. Il "a été baptisé le même jour à la maison à cause du danger où il était

et a été présenté à l'église le neuf pour suppléer les cérémonies du baptème". Son parrain est Ignace François d'Orchamps, chanoine de Saint-Paul et sa marraine Françoise Eugénie Chifflet (

voir registre). Il est mort à Esbarres en 1783.

Mis au collège de Besançon, puis orienté vers l'Université de cette ville, il ne décevra ni les siens ni les pères de la Compagnie de Jésus qui le dirigèrent. Très jeune avocat en 1736, il s'illustre dès son arrivée au barreau dans un procès ou était impliquée la très puissante confrérie de la Croix. Reçu au Parlement en 1740, il en suivit avec avidité les débats. Tous deux liés à son père, le vieux chancelier d'Aguesseau et le célèbre président Bouhier, membre de l'Académie Française, lui servirent de mentors.

C'est dans la parenté dijonnaise du vieil académicien qu'il élira son épouse Marie Marguerite de Berbis de Rancy, fille de Bénigne de BERBIS de RANCY, baron d'Esbarres, marquis de Dracy, et d'Elizabeth Charlotte de Scorailles, fille d'un Poutier-de-Chalezeules.

Il se maria le 9 juin 1749 à Esbarres, près de Saint-Jean de Losne. Le jeune couple frappa d'emblée par la qualité de son harmonie, que le temps ne put jamais altérer. Peinte bien des années après par Wyrsh, Madame Chifflet d'Orchamps gardait encore beaucoup de séduction et de fraîcheur.

Quant au marié, il pouvait se poser en exemple d'une certaine distinction aristocratique. C'est vers cette époque qu'il prit l'habitude de joindre à son nom celui d'Orchamps, éteint avec son oncle, le chanoine Pierre François d'Orchamps.

A Besançon, l'hôtel d'Orchamps jouxtait celui des Chifflet. Il adjoignit à ce bloc la « maison poulet » ainsi qu'un grand jardin où il fit bâtir une orangerie. C'est ici, ainsi que dans les terres bourguignonnes d'Esbarres que s'écoulera la vie des Chifflet d'Orchamps.

Le conseiller puis président Chifflet ne pourra cependant pas s'y sacrifier au calme des études : en 1752 le maréchal de Talard lui demanda en effet d'organiser l'Académie des lettres qu'il fondait à Besançon. Il en sera un des premiers membres. En 1754, il est accueilli au sein de la Compagnie de Dijon. En 1755, il achète l'office du président Simon et c'est en qualité de Président à mortier qu'il devra se déterminer lors de la première fronde des parlementaires bisontins en 1759. Pendant plusieurs années il sut faire preuve d'indépendance d'esprit et distinguer dans l'exercice de l'autorité royale ce qui relevait de l'arbitraire et ce qui consolidait le bien commun.

Lors des évènements de 1771 qui virent la réorganisation des Cours de Justice et la mise en place des Parlements Maupeou, il sut ménager les hommes, entourer de sa sollicitude personnelle les magistrats bannis, tout en continuant à soutenir l'initiative de Louis XV. On a dit qu'il avait été associé à ce coup d'état royal. Il fut en tous cas nommé Premier Président du Parlement formé à Besançon sur les nouvelles bases. Le souverain étant mort, le nouveau pouvoir lui accorda la première présidence du Parlement de Metz, qu'il occupera, apprécié de tous, de 1755 à 1782.

Pour un Chifflet, la production littéraire de François Xavier fut des plus minces. C'est qu'il mit sa plume au service d'autres causes : de sa Compagnie tout d'abord, en dotant le parlement de sommaires de ses délibérations importantes, de tables d'arrêts etc. ; de sa famille ensuite avec les précieux catalogues des imprimés et manuscrits de la bibliothèque constituée par les Chifflet. Ces travaux de juriste et de chartiste ne lui avaient pas fait oublier le reconstitution des collections patrimoniales, tâche à laquelle il s'emploiera sa vie durant. Il ne laissa effectivement que deux dissertations ; l'une sur le nom de la Franche-Comté et l'autre sur la Loi des Burgondes. Il avait réuni peu avant sa disparition les matériaux nécessaires pour relater la crise parlementaire dont il avait été le témoin et l'acteur.

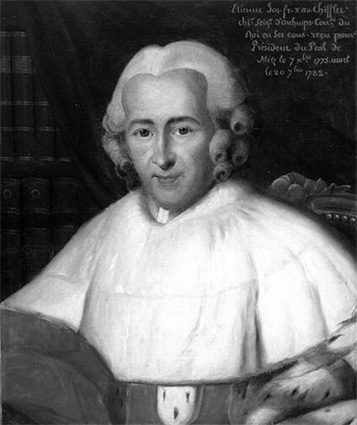

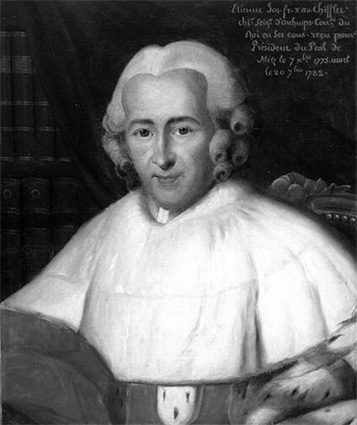

Le président Chifflet (aimablement communiqué par Michel de Rotalier)

Le président Chifflet d'Orchamps (Palais de justice de Matz)

Marie-Marguerite Berbis (photographies des personnages comtois peints par Wyrsch/archives municipales Besançon)

Détail d'une plaque de cheminée aux armes Chifflet et Orchamps

provenant probablement de l'Hôtel particulier Chifflet à Besançon, construit en 1734.

Hôtel particulier Chifflet à Besançon, construit en 1734 par Jean-Charles Colombot et agrandi par ce même architecte en 1751

Il est situé 23 rue des Granges .

Il avait eu dix enfants :

- Marie Jeanne Baptiste Bénigne, connue des siens sous le surnom de Catherine, qui suit ;

- Marie Joseph Elizabeth, chanoinesse de Sainte Claire à Lons, née le 6 août 1752 à Besançon (25) décédée le 4 décembre 1778 en cette même ville ;

- Marie Joseph Eugénie, née le 5 juillet 1754 à Besançon (25) décédée à 25 ans le 14 décembre 1779 à Dijon (21) ;

- Pierre Etienne Marie, capitaine des chevaux-légers de la Garde du Roi, né le 23 août 1755 à Besançon (25) et mort aux guerres d'Italie sous les ordres du général Bonaparte ;

- Marie Ignace, née le 6 juillet 1758 à Besançon (25) décédée à 11 ans le 3 février 1769 en cette même ville ;

- Marie Andrée, dite Madame de FANGY du nom d'une terre près d'Esbarres, chanoinesse de Montigny-lès-Vesoul, née le 18 février 1764 à Besançon (25) décédée le 10 avril 1839 en

cette même ville. Elle partit en émigration avec sa sœur Courbouzon et des enfants de celle-ci. Sa sœur comme sa nièce -la future Madame Garnier de Falletans- excellaient en peinture. Mais le

marché était étroit dans les petites villes allemandes et la concurrence était vive entre émigrés pour placer les portraits de l'Auguste famille.

Madame de Fangy pour soutenir les siens se fit donc couturière. Mais il y avait aussi des jours où ses ouvrages ne trouvaient pas preneurs. Il fallait alors demander l'aumône du pain quotidien et c'est Mme de Fangy qui se dévouait, disant que l'on avait jamais calmé la faim d'u nourisson avec des quartiers de chanoinesse.

A son retour en France, elle assouvit sa fringale de charité en se faisant l'initiatrice, avec Madame d'Esternoz, de la branche comtoise des Filles de Marie.

Son portrait, ci-dessous, est chez les Ph. de G. ;

- Marie Etiennette née le 13 janvier 1765 à Besançon (25) décédée à 17 ans le 29 février 1782 en cette même ville ;

- Marie Bénigne "Ferréol Xavier", baron héréditaire et vicomte Chillet (1828), né le 21 février 1766 à Besançon (25) décédé le 13 septembre 1835 à Montmirey, avait été institué par son père son héritier universel, et

avait été substitué au fideicommis (disposition par laquelle un bien est versé à une personne via un tiers) de son grand-oncle d'Orchamps. Il fut conseiller au parlement de Besançon en 1787 et frappé d'exil avec ses collègues l'année suivante, part en émigration dans l'armée des princes puis dans celle de Condé,

conseiller à la cour impériale de Besançon en 1811, nommé président de Chambre à la Restauration (1814), député du Doubs à la "chambre intouvable" en 1815-1816,réélu 1820 cumulant dès 1822 avec la première présidence de la Dour royale,

pair de France en 1827. Des lettres patentes de 1828 lui confèrent le titre de baron héréditaire et l'autorisent à porter le titre personnel de vicomte. Les "Trois Glorieuses" mirent un terme à sa vie publique. Il avait épousé le 29 avril 1806

à La Muyre Marie Anne de Grivel, décédée le 19 août 1841 à Recologne ;

- Marie Joséphine née le 1er mai 1810 à Montmirey la Ville (39), décédée le 27 avril 1847 en cette même ville, épouse le 30 avril 1840 à Besançon (25) Albert Baptiste PICOT de MORAS d'ALIGNY ;

D'où descendances MENTHON, ALIGNY, USSEL et MONTRICHARD

- Marie "Ferdinand" Xavier Fidèle, vicomte Chifflet d'Orchamps à la mort de son père, né le 30 novembre 1812 à Besançon (25), décédé le 30 mai 1879 en cette même ville, est le dernier des Chifflet car il n'eut

pas d'enfants de son épouse Marie Victorine ROY de LA CHAISE, fille de Pierre et de Catherine de Grivel de Villey, née le 26 septembre 1823 à Monétan sur Allier et décédée

le 14 novembre 1910 à Recologne. Il l'avait épousée le 17 février 1840 à Besançon. De tous temps les Chifflet avaient été collectionneurs, lui allait être un artiste qui créait

pour le plaisir d'autres collectionneurs. Aquarelliste apprécié, il s'adonna aussi à la sculpture. C'est donc tout naturellement que la Société des Beaux Arts de Besançon en fit son vice président puis son président.

Ses gouts littéraires le portaient vers l'histoire, surtout celle de sa patrie franc comtoise. Auteur de plusieurs ouvrages, il sera reçu en 1855 à l'Académie de Besançon, qu'il présidera en 1874.

Soutenant les Princes de la branche aînée, il dirigera en 1848 "la Vérité Populaire", feuille légitimiste éphémère. Il se défit

de certaines pièces du patrimoine familial, dont le viel hôtel de la rue des Granges qu'il délaissa pour celui de la rue des Martelots hérité des Camus de Filain.

Le taureau d'Avrigney, acheté au vicomte Chifflet par la ville de Besançon en 1873,

daté du 1er siècle après J-C, est conservé au musé des beaux-arts de la ville.

- Marie Ignace Ferjeux, dit Jean, connu sous le nom de son fief : "Monsieur de VILLARS", né le 19 août 1767 à Besançon (25) décédé à 18 ans le 1er mai 1785 en cette même ville ;

- Marie Reine Françoise de Paule, née le 2 avril 1770 à Besançon (25) décédée le 15 février 1839 en cette même ville. La petite vérole avait gaché ses traits, sa surdité précoce allait en empirant; elle n'en fut pas moins sortie à 17 ans de son couvent de Dijon pour épouser

le 30 janvier 1737 Marie Bonaventure CAMUS de FILAIN.

Elle faisait ainsi son entrée dans une famille avantagée par le fortune, car il en fallait pour cumuler deux offices au Parlement, celui de conseiller

tenu par son époux et celui de président à mortier, propriété de son beau-père. Monsieur de Filain fut un rallié de la première heure aux nouveaux pouvoirs ce qui en fit un président

"tout trouvé et docile à souhait" de la Cour impériale lors de son établissement en 1811 à Besançon. Le couple n'ayant pas eu d'enfants, tous leurs biens revinrent aux Chifflet.

Catherine Chifflet d'Orchamps, dont nous avons parlé au début de cette page,

est née à Besançon le 4 octobre 1751 et décédée en cette même ville le 11 mai 1807. Elle avait épousé en 1773 Claude Antoine Boquet de Courbouzon, baron de Courbouzon, de dix ans son aîné (

voir registre).

L'heureuse harmonie du couple fut brisée lorsque Catherine prit le funeste parti d'émigrer avec trois de ses filles, sa œur Fangy et son gendre Le Bas de Girangy. Le baron de Courbouzon reste à Besançon avec sa fille Julie qui mourra en pension avant le retour de sa mère. Sa fortune, ses sentiments, sa distinction le désignaient à la vindicte des clubs. Il fut contraint de divorcer pour préserver ses biens. Il séjourna en prison à Besançon puis à Dijon. En 1796 il put aller à la frontière reprendre ses filles mineures. La conduite de ses affaires pâtit de l'absence des conseils de Catherine qui ne rentrera qu'à la paix d'Amiens pour s'éteindre cinq ans plus tard en 1807, brisée par tant d'épreuves.

En 1990 a été créé l'Association CHIFFLET, présidée par notre cousin José d'Aligny. L'objectif de cette association était de retrouver tous les descendants vivants à ce jour de Jean Jacques CHIFFLET, et citoyens d'honneur de la ville de Rome.

Ce Jean Jacques avait, en effet, reçu le titre de citoyen d'honneur de la ville de Rome, pour "lui et les siens à l'infini", après qu'il ait fait paraître à Lyon en 1618 son livre le plus connu, le Vesontio. Il avait pris soin de faire enregistrer cette nomination par le Conseil Municipal de Besançon dans sa séance du 17 février 1622.

A partir des recherches effectuées par Roland de Montrichard de 1920 à 1930, le travail de trois ans du groupe constitué notamment de Gérard de Villeneuve, Michel de Rotalier et François-Louis a'Weng, le RP Bernard de Vregille, le docteur Gabriel Bazin, Lionel Estavoyer et bien d'autres, a permis de publier, en 1994, un livre intitulé "Postérité de Jean Jacques CHIFFLET".

Ce livre a été pour moi une mine d'informations et m'a permis de reconstituer "notre branche" de cette descendance.

Le président Chifflet (aimablement communiqué par Michel de Rotalier)

Le président Chifflet (aimablement communiqué par Michel de Rotalier)

(Brouillon incomplet de son éloge funèbre.)