Louise-Perrine

d'AMPHERNET de PONTBELLANGER

Marquise de Chabanais

1741-1798

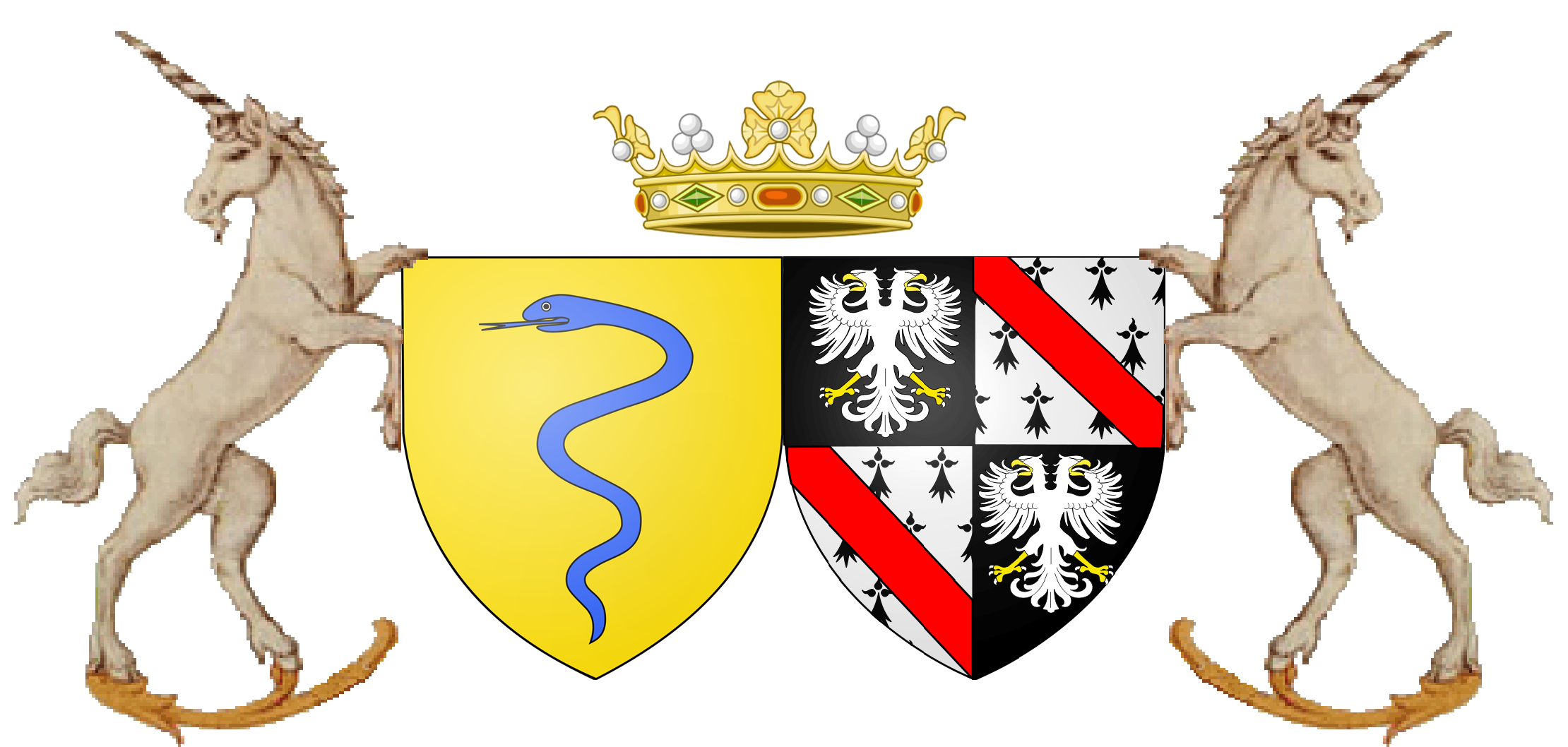

Miniature représentant Louise-Perrine (collection particulière) et les armoiries du couple Colbert-d'Amphernet de Pontbellanger

Louise Perrine est née à Pontbellanger le 2 avril 1741 et y a été baptisée le 16 avril suivant. Ses parrain et marraine sont son frère Antoine (11 ans) et sa

sœur

Madeleine (9 ans).

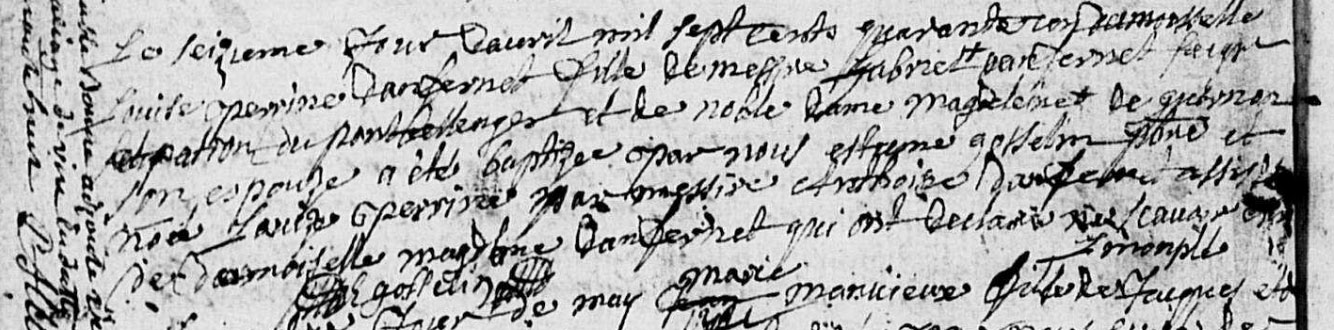

AD du Calvados, BMS 1603-1792, vue 289/497

Le seizième jour d'avril mil sept cents quarante un demoiselle Louise Perrine Danfernet fille de messire Gabriel+ Danfernet seigneur et patron de

Pontbellenger et de noble dame Magdeleine + de Guernon son épouse a été baptisée par nous Estienne Gosselin curé et a été nommée

Louise Perrine par messire Anthoine Danfernet assisté de demoiselle Magdeleine Danfernet qui ont déclaré (suite illisible mais sans doute ont-ils déclaré ne pas savoir signer).

[Les + renvoient à un ajout disant ceci :"Le noms Jean Baptiste Michel et Victoire Aimable Bonne, ajoutés en vertu de l'ordonnance de changement

de monsieur le directeur ? du bailliage de Vire en datte

du mil sept cents soixante dix

et annexée au registre de l'année mil sept cents quarante huit.]

Elle n'a que 7 ans quand son père,

Gabriel Jean Baptiste Michel d'Amphernet, écuyer, seigneur et patron de Pontbellanger, décède le 1er juillet 1748 après avoir reçu les sacrements de l'église

(il est inhumé dans le chœur de l'église de Pontbellanger - AD Calvados, BMS Pont-Bellanger 1603-1792, vue 308/497). Cinq ans plus tard, le 14

décembre 1753, sa mère Victoire Aimable

Bonne de Guernon, dame de Bures,

est inhumée à Notre-Dame de Thorigny (Torigni-sur-Vire) dans la Manche. A 12 ans Louise-Perrine se retrouve donc orpheline.

Elle était depuis peu entrée à Saint-Cyr, admise sur preuves du 2 avril 1753 (

voir ici).

Son éducation terminée, elle signa son billet de sortie à 22 ans, le 29 juin 1763. Comme c'était l'usage, elle reçut du roi

le 25 octobre 1766 sa dot de 3 000 livres (Archives de Paris, D.196.),

somme suffisante pour entrer au couvent mais trop modeste pour attirer les beaux partis selon Dominique Picco

du Centre de recherche du château de Versailles.

Trois ans plus tard, elle épousa par contrat passé par devant Me Garcerand, notaire à Paris, les 6 et 8 août 1769, et religieusement le 16 août suivant à

Orsonville "haut et puissant seigneur messire Claude Théophile Gilbert Colbert (1734-1789), marquis de Chabanais,

capitaine d'ordonnance des gendarmes bourguignons de Sa Majesté, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la terre et principauté de Chabanais".

Le contrat avait été signé au château de Compiègne par le roi, le dauphin, le comte de Provence et le comte d'Artois, le duc d'Orléans et le prince de Condé et la famille royale, ainsi que

par les ministres Phélypeaux et Choiseul (AN MC/ET/XC 442). Ce marquis de Chabanais descendait d'un cousin issu de germains du

Grand Colbert.

C'est par les soins de sa cousine germaine Louise de Collardin, dont la mère était Marie-Michelle d'Amphernet, sœur de Gabriel,

et qui, disait-elle, l'a toujours regardée comme sa fille adoptive, qu'elle a fait ce mariage, ce qui explique que les noces eurent lieu à Orsonville. En effet, le domaine le plus important de

cette commune, qui dépendait du district de Dourdan, appartenait à l'époux de Louise, Ferdinand-Charles Ollivier (1696-1772), chevalier, conseiller du roi en

ses conseils, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Caen,

seigneur châtelain d'Orsonville, Bertouville [aussi Berthonville ou Bertonville, hameau de Boinville-le-Gaillard dans la Beauce (canton de Dourdan)], Chenevelle, Mondonville-la-Saint-Jean, Roinville-sous-Auneau, Poisac, Ausonville et

autres lieux, qui avait acquis la seigneurie d'Orsonville moyennent 220 500 livres, suivant contrat du 19 mai 1749 et acte passé devant Brisseau, notaire à Paris, le 12 juillet 1750.

Dans le contrat de mariage le couple Ollivier se désistait au profit de Louise-Perrine de 1 000 livres de rente viagère et de la somme de 40 000 livres versés en espèces sur trois ans. Ils s'obligeaient

également à loger et nourrir les époux, avec femme de chambre, pendant six années. Et enfin ils faisaient donation à Louise-Perrine

- du fief d'Orsonville consistant en un château, un grand jardin clos de mur,

un bois de haute futaie, un grand potager, une chapelle dans l'église d'Orsonville, une grosse ferme composée de divers bâtiments, de trois cents arpents

(2,4 hectares) de terre labourable et cent trente huit arpents (1 hectare) de bois, taillis ;

- des fief, ferme et métairie de Gauvilliers, situés dans la paroisse d'Orsonville ;

- des fief, seigneurie et terre d'Ecurie, également situés sur la paroisse d'Orsonville ;

- des terre et seigneurie de Bréthonville situés en Beauce

Le marquis de Chabanais avait perdu son père, mort le 21 décembre 1765 en son hôtel de Croissy (16 rue de Vivienne à Paris). L'inventaire

après décès commença le 9 janvier 1766 et la succession fut liquidée le 7 septembre 1768.

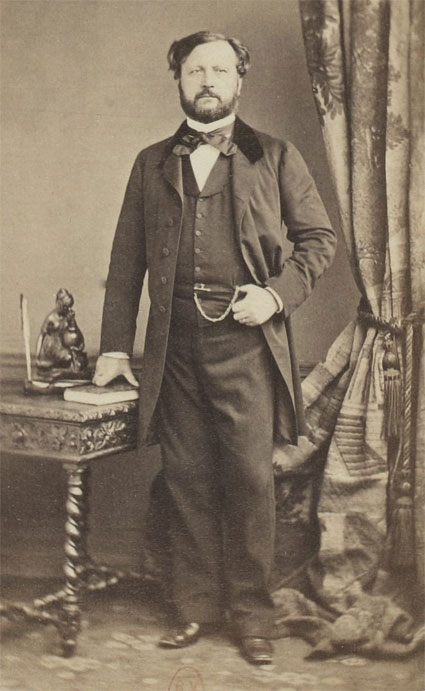

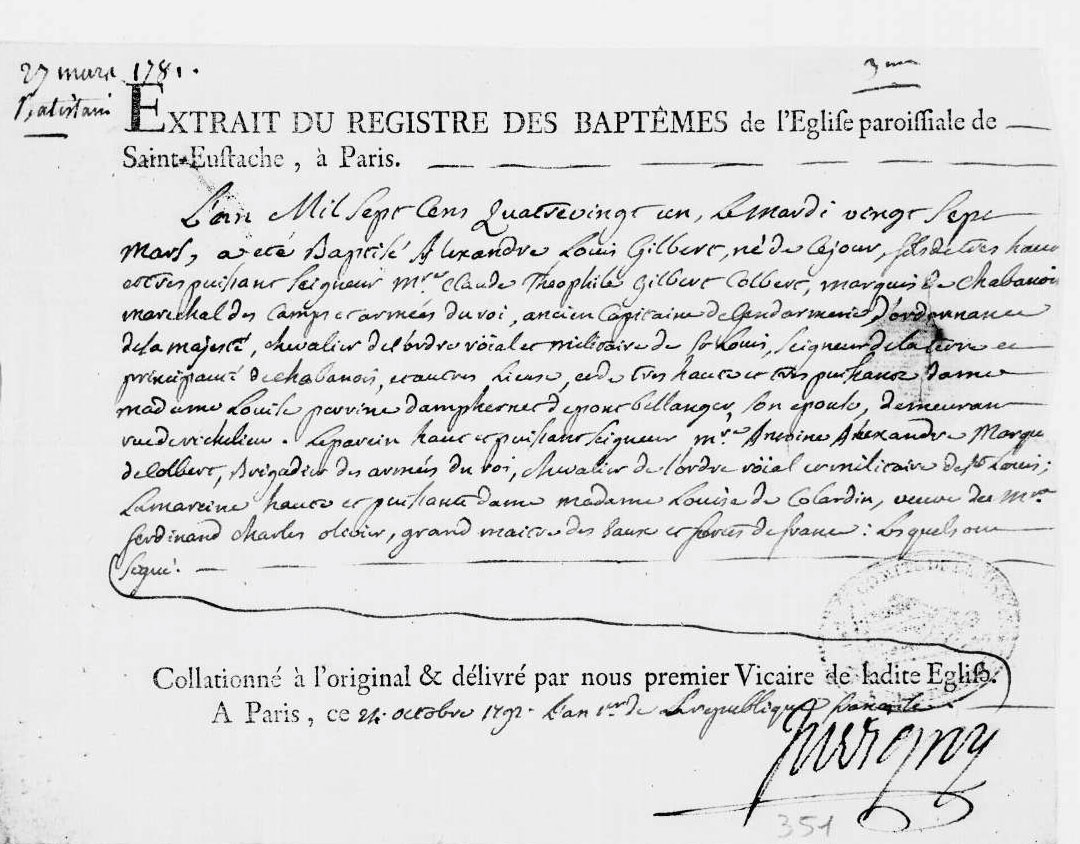

Le marquis et la marquise de Chabanais eurent trois enfants. Les deux premiers moururent à la naissance (26 septembre 1770 et 13 mai 1775) et le troisième est

Alexandre Louis Gilbert, né à Paris, rue de Richelieu le 27 mars

1781 et baptisé le même jour paroisse Saint-Eustache.

Son parrain est son oncle paternel

Antoine Alexandre Colbert (1707-1788),

marquis de Colbert de Sourdis selon son acte de décès au château de Saint-Germain-en-Laye,

(et ce malgré le différent qu'il avait eu à ce sujet en 1736 avec René-Louis d'Escoubleau, marquis de Sourdis), brigadier de cavalerie des armées du roi, parrain également de Marie-Aurore de Saxe,

fille du maréchal, et sa marraine est Louise de Collardin, veuve de Ferdinand Charles Ollivier.

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

Le couple Ollivier n'eut pas d'enfant et Ferdinand-Charles, mort en 1772, institua Louise-Perrine pour sa légataire universelle (en la grevant cependant de

substitution en faveur de ses enfants

nés ou à naître, en l'occurence Alexandre). Ferdinand-Charles, un des quinze enfants du premier médecin affecté par Colbert au service de la Marine (1674),

était très riche, disposant de 900 000 livres de propre à son mariage en 1745.

Le partage de ses biens eut lieu le 30 mai 1774, et le marquis de Chabanais prit possession d'Orsonville durant l'été 1777

(AD Eure-et-Loire B959).

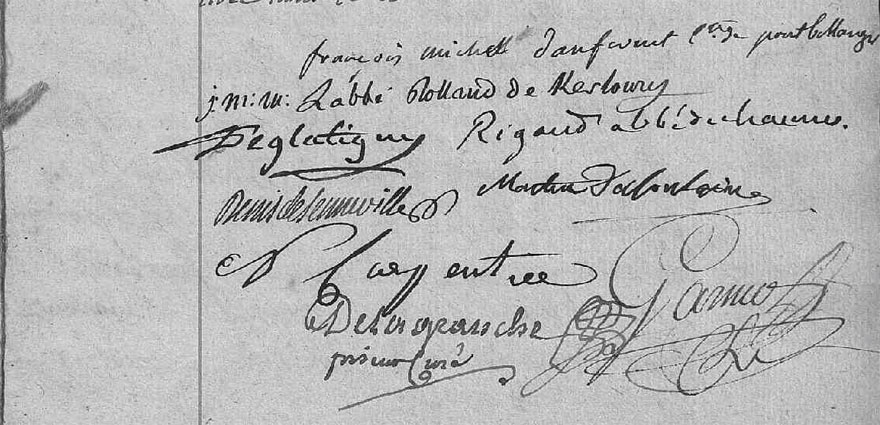

Ce dernier, maréchal des camps (1er mars 1780) et franc-maçon (même année), meurt subitement à l'âge de 55 ans, dans la nuit du lundi au mardi 8 décembre 1789,

au château de Fontenay-Tresigny, dans l'actuelle Seine-et-Marne, qu'il louait comme "maison de campagne" depuis 2 ans à Henriette d'Aguesseau de Fresnes,

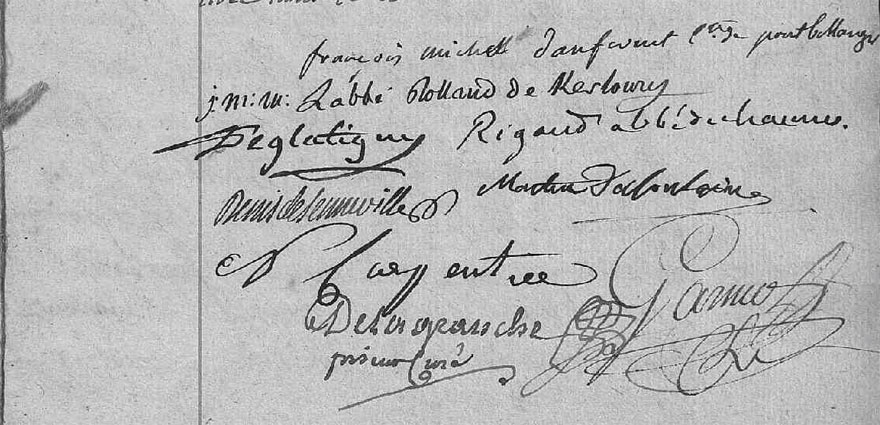

qualifiée sa cousine dans d'autres documents, épouse du duc de Noailles, fils du maréchal de France. Comme l'indique l'acte, la cérémonie de l'inhumation s'est faite en présence de très haut et très puissant seigneur Messire François Michel

d'Anfernet, comte de Pontbellenger, son neveu, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre, et de plusieurs seigneurs des environs et autres amis respectifs du défunt.

Signatures apposées sur le registre de Fontenay-Thorigny (BMS vue 335/336)

et portrait de François-Michel, comte de Pontbellanger, en uniforme des Dragons de Penthièvre (collection particulière)

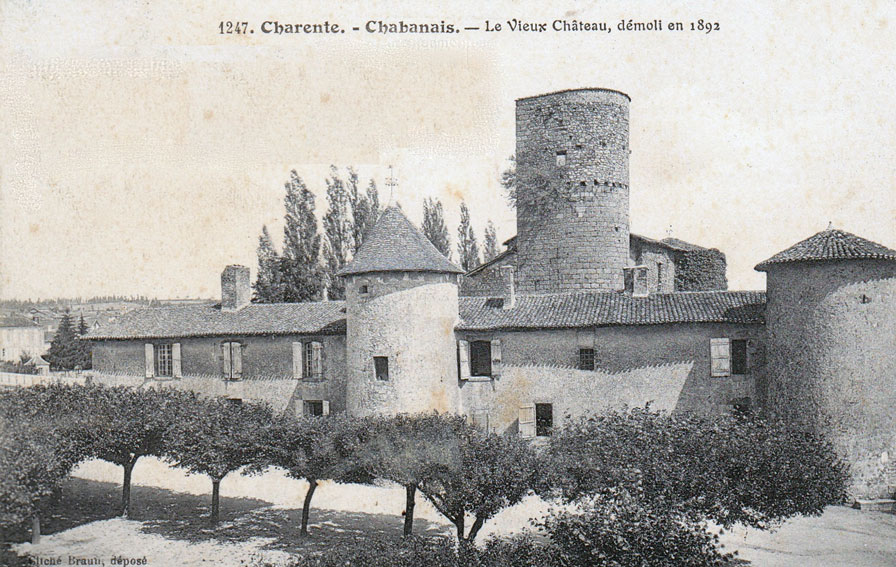

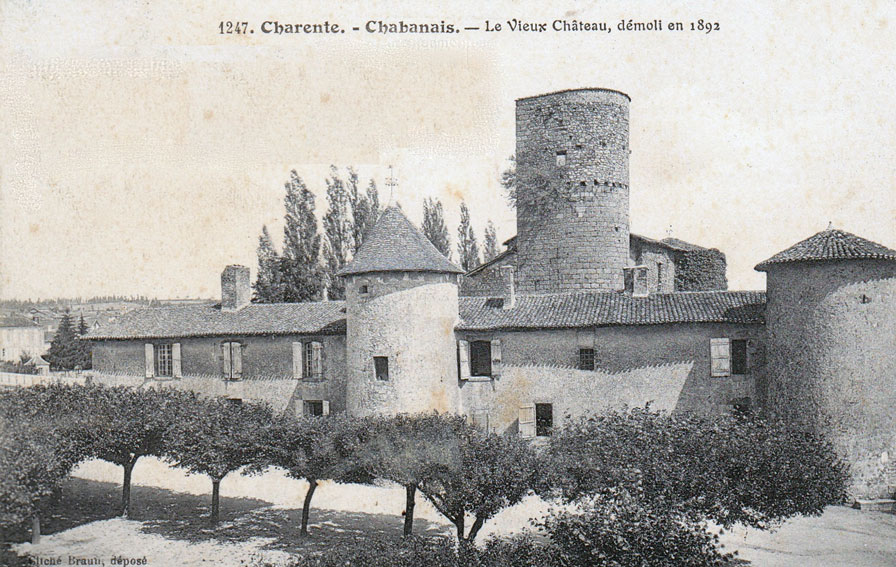

Claude-Théophile Colbert fut le dernier seigneur de Chabanais (Charente).

Cette terre avait échu aux Colbert en 1702, par le mariage de François-Gilbert, marquis de Saint-Pouange, avec Angélique, fille de François d'Escoubleau, marquis de

Sourdis. Cette terre lui rapportait un revenu de 18 000 livres, mais de principauté, elle était tombée au rang de marquisat.

Le marquisat se transmit de père en fils, se succédant François-Gilbert (1705-1765), Claude-Théophile (1734-1789) et Alexandre, sujet de cette notice.

A la mort, sans enfants, d'Alexandre, le marquisat passa à Napoléon-Joseph, filleul de Napoléon 1er, fils de son cousin germain le général Auguste-François,

baron de Colbert et de l'Empire.

Mais le marquisat

avait été démembré pour subvenir aux besoins et continuera de l'être pour pouvoir former la grande terre d'Orsonville près de Paris. Plus tard la division naquit dans la famille Colbert, et le peu qui restait du fief de Chabanais fut vendu par le tribunal civil de Paris. Le château fut

acheté par le comte Dupont, fils du général d'Empire, mais il fut exproprié par la commune qui fit construire à l'emplacement du château un groupe scolaire (1894).

Le château de Chabanais avant sa démolition en 1893

et Angélique d'Escoubleau de Sourdis qui apporta Chabanais à François-Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange (extrait du livre de François de Colbert).

Angélique d'Escoubleau était la petite-fille de Charles, marquis de Sourdis et d'Alluye, frère de Catherine Marie, dont descendent les O'Mahony.

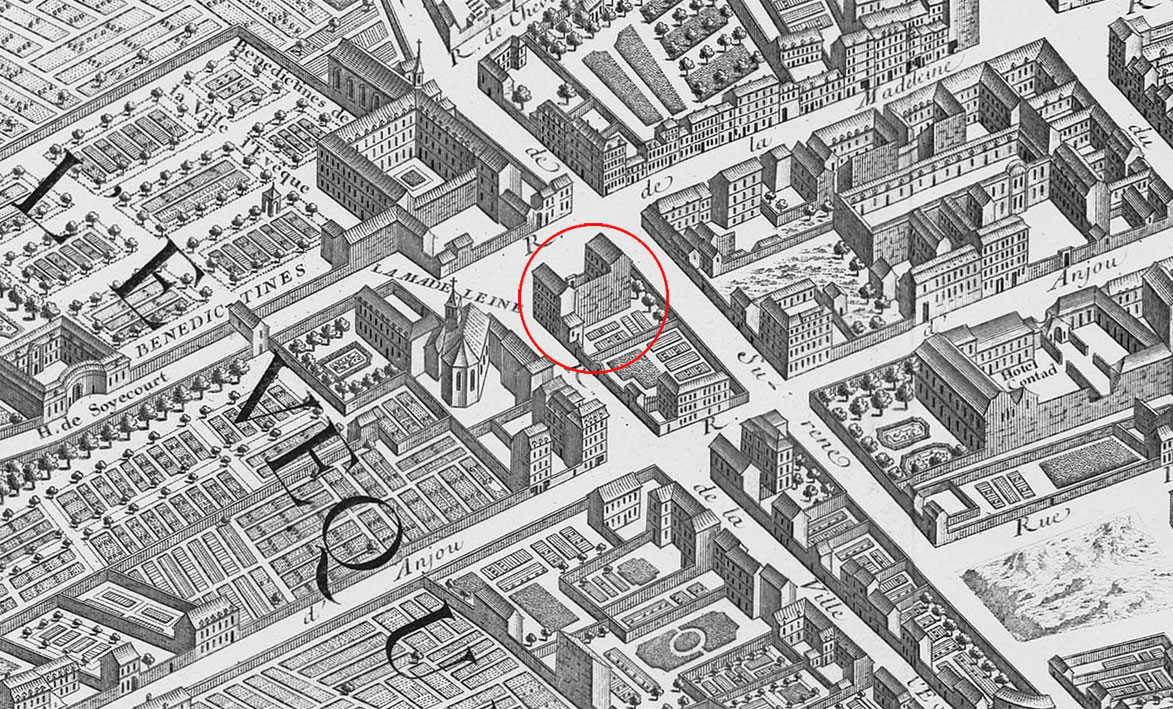

A Paris, le marquis de Chabanais n'habitait plus l'hôtel de Chabanais, anciennement de Saint-Pouange, dont il avait hérité de son bisaïeul, et qu'il avait fait démolir en 1773

pour ouvrir sur son terrain une rue débouchant rue des Petits-Champs (actuelle rue de Chabanais).

La famille résidait ordinairement dans son hôtel de la rue de la Ville-l'Evêque, la marquise au rez-de-chaussée, le marquis au 1er étage, et leur fils au second.

L'hôtel des Colbert Chabanais, rue de la Ville-l'évêque, n°1,

sur le plan de Turgo (1739)

C'est dans cet hôtel que fut signé le contrat de mariage du Vicomte de Pontbellanger avec Louise du Bot du Grégo en 1787. Ce contrat avait d'abord été signé par le roi et la famille royale au château de Versailles.

Alexandre possédait aussi des biens rue Chabanais, que son père avait fait percer à ses frais, notamment à l'emplacement de l'actuel Square Colbert.

A la mort de son père, Alexandre, "habile à se dire et porter seul et unique héritier du feu marquis de Chabanais, son père", a repris son appartement avec le sien. Sa mère est nommée sa tutrice par sentence du Châtelet du 5 janvier 1790.

Elle doit gérer les dépenses du logement, de l'éducation et de l'entretien de son fils, de son gouverneur, de son valet de chambre et de son laquais, ce pourquoi elle est autorisée à employer jusqu'à concurrence de 25 000 livres par an.

Alexandre héritait de son père entre autres de 4 maisons rue Chabanais (dont une qu'il vend en 1817), une rue Saint-Niçaise, une rue du Marché-Pallu,

un hôtel place royale (qu'il vend en 1817).

Un inventaire après décès fut réalisé à Paris par Me Guillaume le 9 janvier et le lendemain au château de Fontenay et en celui de Chabanais par les officiers

des lieux

les onze janvier et quinze février.

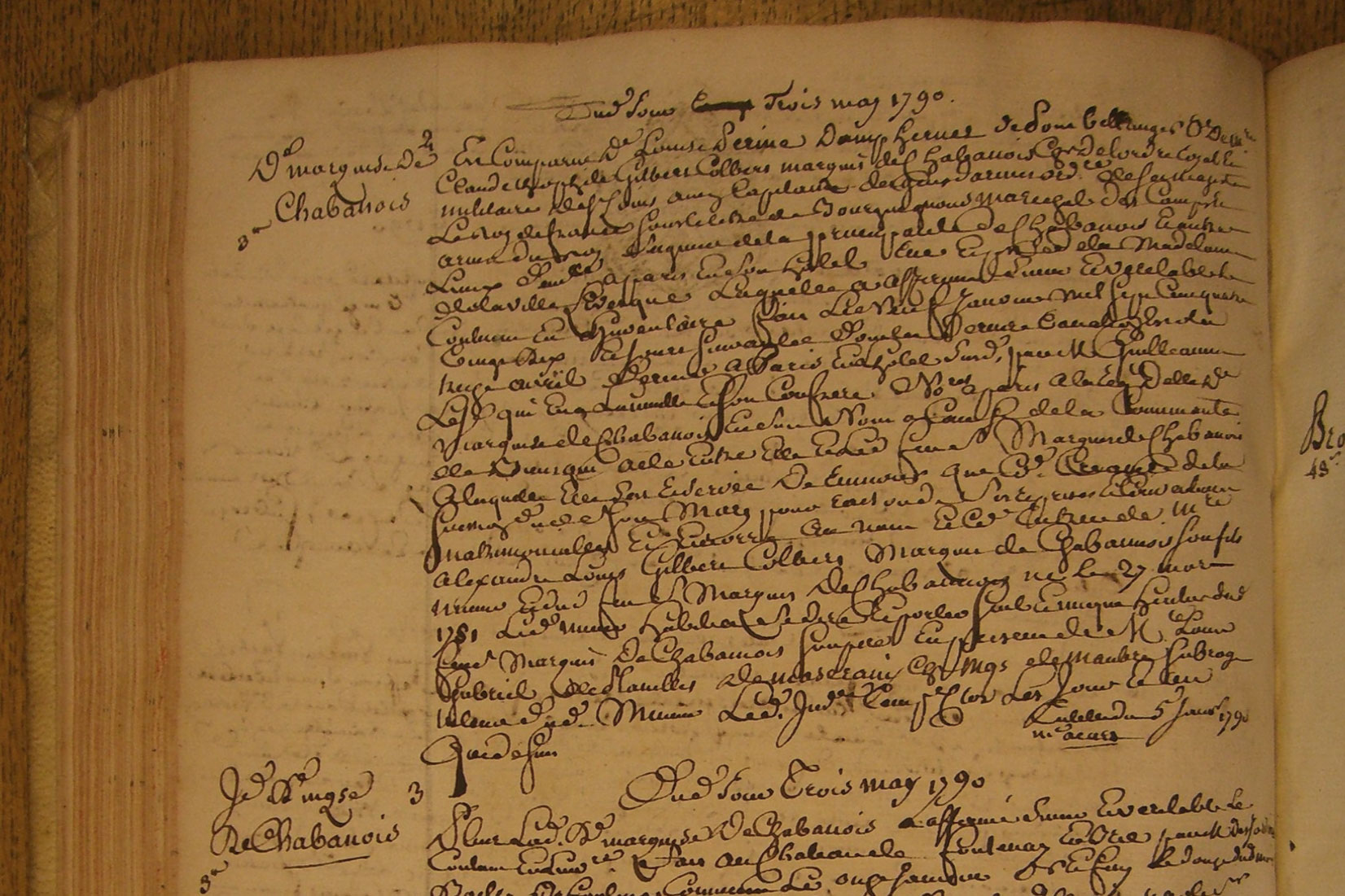

Extrait du registre de clôtures d'inventaires de Paris (AN Y5322)

-cliquez sur l'image pour l'agrandir-

On y voit que Louis-Gabriel Planelli de Mascrany, marquis de Maubec, ami de la famille, député à l'Assemblée constuante (portrait site BNF), est subrogé-tuteur d'Alexandre.

Voir aussi le

Registre des tutelles de Paris (AN Y5190A)

Dès les premiers jours de mai 1792 Louise-Perrine quitta Paris et se retira dans la commune

de la Chapelle du Genet, près de Beaupréau, dans le Maine-et-Loire, "contrée où sa famille possédait des propriétés",

notamment Maulevrier à une trentaine de kilomètres de là.

Edouard Victurnien Charles René Colbert, comte puis marquis de Maulévrier (1754-1834)

Le marquis de Chabanais et le marquis de Maulévrier étaient cousins issus de germain.

Louise-Perrine était la tante du vicomte de Pontbellanger, dont la femme Louise du Bot du Grégo,

cousinait également avec les Colbert, marquis de Maulevrier, par leurs épouses, notamment Charlotte de Manneville, guillotinée à la Révolution, épouse de René-Edouard Colbert, lieutenant général (1706-1771) et Anne-Marie-Louise

de Quengo (1765-1793) épouse d'Edouard Victurnien Colbert. Ceci explique pourquoi elle vint

se réfugier au château de Maulévrier

lors des guerres de Vendée (1793). Le seigneur de Maulévrier était alors le comte Colbert,

colonel de grenadiers dans un régiment où se trouvait un jeune caporal nommé Stofflet, qui eut le bonheur de lui sauver la vie.

Ce gentilhomme, par reconnaissance, emmena le caporal dans ses terres d'Anjou et en fit son garde chasse général. Devenu un des plus fameux chefs vendéens,

Stofflet avait levé l'étendard de la révolte à Maulevrier le 11 mars 1793, et le comte Colbert devint son aide de camp.

Absente de Paris, elle fut inscrite sur la liste des émigrés de Paris au mois de juillet

puis réintégrée par arrêté du département de Paris du 9 août, ayant justifié de sa résidence en France. Mais malgré cet arrêté elle fut inscrite sur la liste générale avec mention qu'elle est

en réclamation. Comme elle habitait les pays insurgés (guerres de Vendée), elle ne put donner suite à ses réclamations qu'au mois de floréal an 3 (1795),

époque de la première pacification. Elle remit donc sa réclamation aux commissaires pacificateurs, réclamation appuyée par

un certificat de résidence établi par Stofflet

(

voir ici)! Mais les commissaires pacificateurs ne remirent pas sa réclamation et la guerre se ralluma

la condamnant encore au silence ... La réclamation fut instruite à nouveau en 1799. Le commissaire du directoire exécutif du département de la Seine écrivait au ministre de la police générale

pour répondre à sa demande d'un complément de vérification, visiblement intrigué par la délivrance d'un passeport à Calais le 25 avril 1792 !

Voici l'explication qu'en donne la marquise en 1793 :

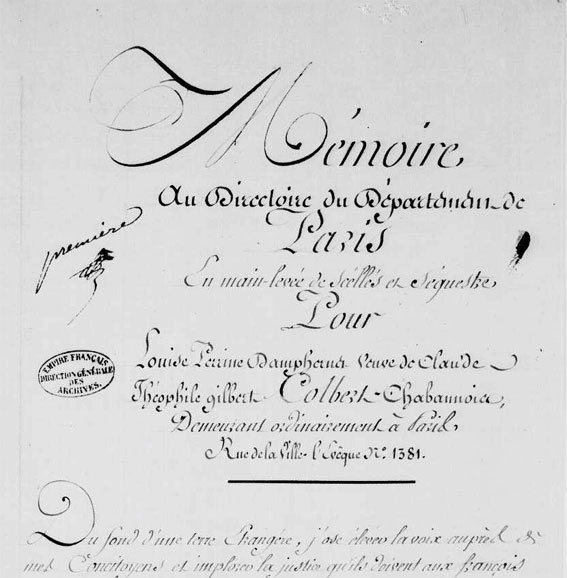

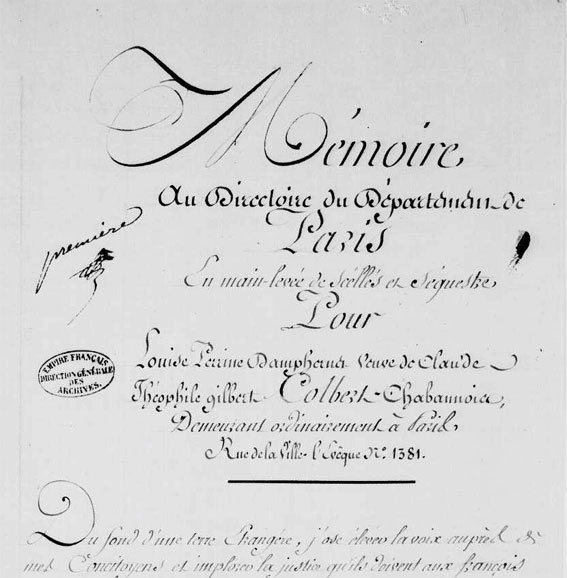

Première page du mémoire conservé aux Archives Nationale (AN F/7/5620 dossier 17 -

voir ici)

)

"

Du fond d'une terre étrangère, j'ose élever la voix au pied de mes concitoyens et implorer la justice qu'ils doivent aux français encore éloignés de leur patrie par l'effet d'une confusion déjà malheureusement trop longue.

L'exception que j'invoque contre l'émigration que l'on a semblé m'imputer est fondée sur la morale, le droit des gens et sur la loi. Elle résulte de ce que je ne me suis absentée du territoire français qu'après

m'y être faite autorisée par les autoritées constituées, qu'après m'être munie d'un passeport.

J'ai toujours inséparablement vécu avec la Citoyenne veuve Olivier ma parante, qui m'a toujours regardée comme sa fille adoptive. C'est par ses soins que je fus mariée au petit-fils d'un homme à qui la France libre a confirmé le surnom de Grand, à

un descendant de Colbert, de ce génie qui sut sacrifier sa gloire à un despote orgueilleux pour faire le bien de sa patrie.

Au mois de décembre 1789 j'eus le malheur de perdre mon mari ; il mourut en sa maison de Fontaine en Brie. Dans le même temps j'étais menacée de perdre mon amie et ma bienfaitrice. La citoyenne veuve Olivier, atteinte depuis longtemps d'une glande cancéreuse

au sein, se voyait à chaque instant au bord du tombeau.

Pendant plusieurs années le docteur Lafisse et le citoyen Coste, ancien prévost du collège de chirurgie, lui ont inutilement prodigué leurs soins et les secours de leur art.

Ils ne voyaient de ressources à ses douleurs que l'extirpation de la glande ; effrayée par l'idée seule d'une opération aussi douloureuse et trop souvent mortelle, la citoyenne Olivier s'y est refusée.

Elle fit alors usage des Eaux de Bertrik, mais sans aucun succès. Son état devenant chaque jour plus inquiétant, elle fut obligée d'avoir recours à un homme habile qui demeure à Ledeghen près Hénin dans la West-Flandre, et pour être à portée de le

consulter, elle fut au commencement de 1792 prendre la résidence à Lille, qui n'en est éloignée que de trois lieues.

Le devoir que m'imposaient l'amitié et la reconnaissance, m'obligèrent à suivre ma mère et ma bienfaitrice afin que je fusse à même de lui donner les soins et les secours qui seraient en ma puissance. J'emmenai avec moi mon fils unique agé de 10 ans, dont l'éducation m'avait particulièrement été recommandée par mon mary.

Nous primes des passeports le 23 avril 1792 à la municipalité de Lille pour aller chez l'étranger, et la citoyenne Olivier ayant besoin d'aller prendre les Eaux de Badth, en Angleterre, pour achever la dissolution de sa glande, nous partimes à la fin de juin avec les passeports de la municipalité de Lille du

mois d'avril précédent. Que l'on juge si à cette époque où l'on avait déjà prononcé des peines contre les émigrés ce pouvait être le désir de l'émigration qui me porta à m'éloigner de mes foyers ! Si j'avais pu penser un seul instant que mon absence devait appeler

sur ma tête toutes les vangeances destinées aux traitres à la Patrie, il m'en eut couté sans doute pour laisser aller seule ma Mère, mon amie, dans un pays étranger ; mais peut-être eussé-je préféré ce sentiment pénible à la proscription nationale dont je suis à présent la victime.

Je ne m'étais donc décidée à ce voyage, dont tout m'imposait l'obligation, que d'après la conviction où j'étais que les loix m'en accordaient la faculté, et que j'obéissais en même temps à mes devoirs et à la voix de mon cœur.

Nous séjournames à peu près trois mois à Witfield, près Douvres, auprès du docteur Sratchev, qui était parvenu à rendre la guérison à la citoyenne Olivier presque certaine. Ce fut dans ce moment d'espérance que la nouvelle la plus cruelle et la plus inattendue nous parvint ;

nous apprimes que nous étions mises au nombre des ennemis de la Patrie et comme telles inscrites sur la liste des émigrés.

Aussitôt nous partimes pour Londres, nous obtinmes un passeport du ministre plénipotentiaire de France en Angleterre pour revenir à Paris, mais un nouvel incident vint encore tromper mes résolutions. Mon fils, qui était indisposé,

devint plus sérieusement malade ; je ne pouvais sans danger lui faire faire la traversée. Je fus donc dans la cruelle nécessité de me séparer de mon amie et de la laisser rentrer en France, tandis que je travaillais à rétablir la santé de mon fils.

Au bout de deux mois, mon fils ayant recouvré la santé, je me hatai de le renvoyer en France pour satisfaire à la loi, et j'eus la douleur de me voir séparée de tout ce qui me rattache à la vie, la loi interdisant même à ceux

qui sont dans l'exception et l'émigration la rentrée en France jusqu'à ce que le cas de leur exception soit reconnu.

Citoyens, une loi précise, celle du 28 mars 1792 relative aux passeports, est la sauvegarde que j'invoque. Elle fut rendue dans des circonstances où le salut de l'Empire exigeait la surveillance la plus active. Ce fut pour faciliter cette surveillance

que l'Assemblée législative rétablit l'usage des passeports qui avait été aboli par la Constitution. Ainsi l'objet de cette loi ne fut pas d'empêcher les citoyens de voyager, ni dans l'intérieur, ni chez l'étranger ; son but

unique fut de faire connaître aux autorités constituées les personnes qui voyagent, de leur assurer protection et d'attirer sur elles les regards d'une juste observation.

(... suivent des éléments de droit, sans intérêt ici, avant de conclure : )

Je requiers que mon nom soit rayé de la liste des émigrés, qu'il soit dit que je n'ai jamais encouru les peines de l'émigration, qu'en conséquence il me

soit permis de rentrer dans la République et que les scellés et

sequestres établis sur mes biens soient levés, avec restitution de tout ce qui pourrait avoir été extrait de ma propriété".

Alexandre quant à lui, venant d'Angleterre, se présenta le 3 février 1793 devant le conseil général de la commune de Calais

et obtint un laissez passer pour Paris (

voir ici) où il a déclaré son arrivée

le 9.

Les intérêts d'Alexandre souffrant de l'absence de sa mère "n'ayant laissé ni procuration, ni indiqué où l'on pourrait lui écrire pour en faire passer une", ses parents et amis réunis le 1er mars 1793 par devant le juge de paix de la section du Roule,

lui donnèrent comme tuteur, Antoine-Michel d'Amphernet de Pontbellanger, son oncle maternel

demeurant à Thorigny, district de Saint-Lo en Normandie, avec pouvoir de gérer et administrer la personne et les biens d'Alexandre, ce pourquoi il constitua pour son procureur général et spécial Nicolas Joseph de Gerne.

Il demanda alors la levée du sequestre de ses deux appartements compte tenu "que les enfants en dessous de quatorze ans qui rentreront dans le sein

de la république avant cet âge ne seront pas réputés émigrés". Suite à son intervention, Alexandre est, le 19 mars 1793, réintégré dans l'appartement qu'il occupait dans la maison de son père rue de la Ville-l'Evêque et

les meubles et effets le garnissant et à son usage sont laissés à sa disposition.

Il y habitait avec sa tante "la veuve Olivier".

Un certificat de résidence

précise qu'il y résida sans interruption du 9 février 1793 au 16 septembre 1793.

Concernant Orsonville, dont Mme de Collardin, veuve Olivier, avait encore l'usufruit, nous avons vu qu'atteinte d'un cancer depuis plusieurs années, elle était partie, en avril 1792, pour l'Angleterre afin d'y consulter des médecins qu'on lui avait recommandés ; le 6 novembre suivant, elle revenait en France. Quoique son absence

fut pleinement justifiée et qu'elle eut déclaré son départ à la municipalité de Lille, qui lui délivra un passeport, elle avait été portée sur la liste

des émigrés. Le 19 juillet 1793, le directoire du département de Paris décida que c'était à tort qu'elle avait été inscrite comme émigrée ; elle avait donc

cru pouvoir en toute sécurité venir passer quelques jours dans sa propriéré d'Orsonville.

Mais un certain Delaine D'Envers, administrateur du Département Provisoire et Révolutionnaire, plein de haine pour cette femme, veillait et sans tenir compte ni de la maladie de la malheureuse veuve ni de son âge (71 ans), il l'a mit sous la garde du lieutenant de gendarmerie qui l'accompagnait et la fit

conduire à Dourdan; en outre il procéda au récolement de l'inventaire fait antérieurement et apposa les scellés sur toutes les issues. Poursuivant son œuvre de haine, il obtint, le 9 août, du directoire de Dourdan,

que la Dame Olivier serait transférée à Versailles pour y être soit jugée par le tribunal criminel, soit traduite devant le tribunal révolutionnaire. Le conseil général de Seine-et-Oise, trouvant ces mesures excessives, la fit mettre en liberté

provisoire à la charge pour elle de fournir une caution et de s'engager à ne pas sortir du département. (Études sur la Révolution dans le département de Seine-et-Oise / E. Tambour)

Elle fit alors venir Alexandre, comme l'indique

un certificat de résidence établi dans la maison commune de cet endroit le 18 pluviose an 3 (6 février 1795) attestant sa résidence depuis le 18 septembre 1793. Il y est décrit âgé de 14 ans, de taille 4 pieds 9 pouces,

les cheveux et sourcils blonds (2 ans plus tôt il était chatain !), nez moyen, bouche ordinaire, menton rond et visage long (

voir ici).

Le 27 mai 1796 (8 prairial an V) 4 maisons saisies de Louise-Perrine rue Chabanais sont rendues à Alexandre. Leurs valeurs sont respectivement 144 000,

97 000, 126 000 et 86 000 francs (Sommier des biens nationaux de la ville de Paris).

Qualifié "agriculteur", il épousa à 17 ans, par contrat du 20 juin 1798 à Paris (75), par devant Péan de Gilles, notaire (AN MC ET/XCI/1356) Aglaé Elisabeth Suzanne Seurrat de Guilleville (1782-1832), fille du futur maire d'Orléans

dont il n'eut pas de postérité. Etant mineur et sa mère étant à l'étranger, ses "parents et amis" nommèrent Louis Charles Glapion comme tuteur autorisé à

consentir au mariage. En effet Louise-Perrine était à Londres et peut-être même déjà morte. D'après le comte de Pontbellanger, elle y est décédée en 1798,

ce qui est confirmé par le dépouillement

de l'état civil britannique fait par Christian de Parrel (Archives de Paris, LL5). Cette date est également donnée par Henri de Frondeville dans

Les conseillers

du Parlement de Normandie et infirmerait le décès à La Chapelle de Genet (Beaupreau) le 4 prairial an VIII (25 mars 1800) donné dans plusieurs ouvrages et

sans doute établi à partir

du "certificat de résidence à neuf témoins délivré par l'administration municipale du conton de Beaupreau, légalisée par le préfet du département de Maine et Lioire à Angers

le 2 floreal an 8 (22 avril 1800) duquel il résulte que Me Louise Perrine

Damphernet, Ve de Claude Théophile Gilbert Colbert Chabanais a résidé sans interruption dans la commune de la Chapelle du Genet depuis le 9 mai 1792 jusqu'au

28 ventôse an huit, jour du la délivrance du certificat de résidence" (On ne peut vérifier car à ce jour l'an 8 manque dans l'état civil en ligne de Beaupreau).

Ce certificat, avec d'autres pièces, étant joint à la demande de sa radiation de la liste des émigrés, formulée par son fondé de pouvoir de Gesne, le 5 prairial an 8

(25 mai 1800).

Un inventaire de ses biens avait été exécuté le 2 brumaire an V (23 octobre 1796) à la demande d'Alexandre (Elle était "morte" civilement).

La nouvelle marquise de Chabanais était une femme doublement remarquable par sa beauté et son esprit. Elle a laissé plusieurs ouvrages, entre autres "Alix",

roman de mœurs, composé dans le but de démontrer le triomphe de la vertu sur le vice. Elle est morte du choléra à Orléans le 24 juillet 1832.

A l'occasion de son mariage, Alexandre reçu 13 000 francs de rente à valoir sur les maisons de Paris et les terres de Chabanais et Orsonville.

| |

|

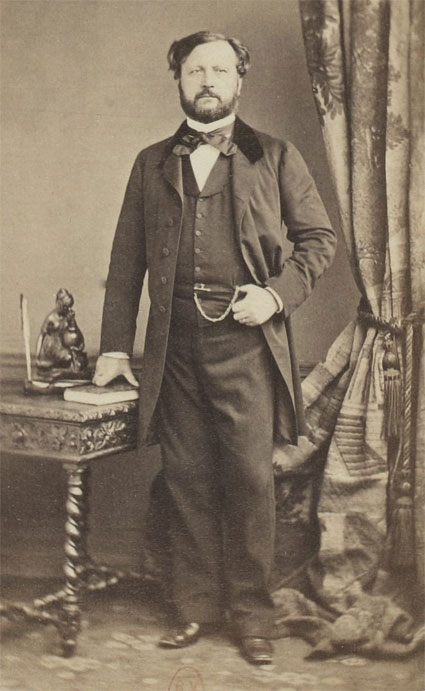

Miniature représentant Alexandre Colbert de Chabanais

(collection particulière) |

|

La marquise de Colbert-Chabanais

lithographie de Charles Pensée

Mémoires de l'Académie d'Orléans : agriculture, sciences, belles-lettres et arts, 1998 (Gallica)

|

|

On ignore ce que fut la vie d'Alexandre sous l'Empire (1804-1815), mais il ne fut sûrement pas inquiété, le nom de Colbert étant porté par plusieurs brillants

généraux servant Napoléon. "Propriétaire" il devait s'occuper à gérer ses biens. Nous savons, par exemple, qu'il vendit en 1805 (28 frimaire an XIV) une maison sise à Paris,

rue Chabanais n°3. Il est probable qu'il continua de se séparer de terres à Chabanais

au profit d'Orsonville.

Durant la seconde restauration (1815-1830), on le trouve cité dans l'annuaire de 1817 des électeurs du département de la Seine, comme propriétaire au n°1 de

la rue Ville-l'Evêque dans le 1er arrondissement de Paris. En 1817 toujours, le 6 février, il vend un hôtel de la place Royale, au Marais, moyennant la somme de 30 000 francs et une maison rue de Chabanais, pour 100 000 francs.

Dans un dictionnaire topographique paru la même année, le château d'Orsonville est ainsi décrit : "d'une forme irrégulière et d'un aspect très pittoresque, au milieu d'un parc d'une vaste étendue et parfaitement distribué dans le genre anglais. L'intérieur de ce château est remarquable par sa magnificence et

les objets du plus grand luxe qui le décorent." Dans un ouvrage de la même année, Lady Morgan "remarquait qu' au château d'Orsonville, appartenant au

marquis et à la marquise de Colbert-Chabanias, on avait l'attention de procurer d'innocents amusements aux fermiers et aux villageois. Il y avait sur le gazon, sous les fenêtres du château, un jeu de bagues, une escarpolette, un endroit préparé pour danser, et mille autres petits divertissements inventés et multipliés pour les mettre à l'abril de la tentation d'aller au cabret. Les dimanches, les paysans se rendaient en foule en cet endroit, pleins de confiance, certains d'y être bien reçus, et ils offraient

à l'œil un spectacle enchanteur".

Le chateau d'Orsonville

Le marquis de Chabanais fit effectuer des travaux en 1758.

Il fut détruit en partie après 1920

Des vestiges dénaturés subsistent.

Il fut témoin, en 1818, au mariage à Versailles de son cousin germain François-Michel d'Amphernet, comte de Pontbellanger, avec Hélène Pécou de Cherville.

Signature du marquis de Chabanais sur le registre des mariages (1818)

En 1821 il obtint une charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Il apparait pour la première fois dans la liste des "Gentilhommes honoraires de la Chambre"

dans l'Almanach royal de 1822, dans lequel sont publiés les renseignements fournis à l'éditeur avant le 20 novembre 1821.

Pris par ses obligations à la Cour, sans doute alla-t-il moins souvent à Orsonville.

Ce témoignage du sous-préfet Perrin du Lac le

laisse en tout cas supposer :

"le 7 août 1821, Madame m'a fait connaître l'intention où elle était d'aller le lendemain visiter le château d'Orsonville. Je lui ai demandé la permission de l'y précéder, mais elle s'y est refusée. Cependant

comme j'ai pu juger que cette démarche ne lui déplairait pas, je me suis proposé de partir à 4 heures du matin (...) Arrivé à 6 heures à Orsonville, j'ai

trouvé toutes les portes fermées et le parc dans le plus déplorable état. Il n'y avait pas une allée

où l'on put se promener et il était impossible de faire rien qui pût rendre le séjour agréable à Madame. Je me suis donc contenté de faire approprier le rez-de-chaussée

autant qu'il a été possible et de faire préparer quelques fruits pour le cas où elle voudrait se rafraîchir. Madame est arrivée à 8 heures moins un quart, et la

première chose qu'elle a faite a été de me gronder ; mais je lui ai fait observer qu'elle n'aurait pas trouvé une porte ouverte, et elle a fini par me dire : "Et bien, puisque vous êtes venu, vous nous conduirez". Elle avait avec elle Mme de Béarn et M. le duc de Guiches. Après avoir visité la maison,

elle a parcouru le parc, dont elle a été fort mécontenete à cause de sa mauvaise tenue, et du désordre qui y régnait ; elle ne manquera pas d'en plaisanter M. de Chabanais, qui sera au désespoir d'avoir été surpris".

Par décret du 21 mai 1825 il est nommé chevalier de la Légion d'honneur (base Léonore).

Il fut élevé à la dignité de pair de France héréditaire par ordonnance du 5 novembre 1827. Pour cela il avait institué un majorat de baron pour lequel

les biens sur lesquels il était assis devaient avoir un revenu net de 10 000 francs au moins. Le Dictionnaire des parlementaires français, Bourloton, 1889, le cite ainsi : Se rattachait à l'illustre famille des Colbert.

« Propriétaire », sans antécédents politiques, il avait le titre de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, lorsqu'il fut compris, le 5 novembre 1827,

sur la liste des 76 nouveaux pairs.

Armoiries d'Alexandre, gravées pour l'"Armorial général de la Chambre des pairs de

France" (volume 1) de Courcelles, et décrites ainsi :

écartelé, au 1 et 4 de sable à l'aigle éployé d'argent becqué et membré d'or, qui est d'Amphernet ; au 2 et 3 partis d'azur et de gueules, à la bande d'or, brochante, qui est d'Escoubleau ; sur le tout d'or, à la bisse ou couleuvre d'azur, qui est Colbert.

Cet armorial datant de 1822 pose une interrogation puisque que le marquis de Chabanais était porté sur la liste des nouveaux pairs de 1827.

Les biographies du temps sont presque muettes sur son compte (...) M. de Colbert-Chabanais soutint de ses votes le gouvernement de Charles X, et quitta la Chambre

haute après la révolution de Juillet 1830. En effet, il cessa d'appartenir à la Pairie par suite des dispositions de l'article 68 de la Charte de 1830

disant que "Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le regne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues".

Après avoir voyagé en Europe et en Afrique du Nord, il se fixa alors dans son château d'Orsonville où il écrivit une Etude sur la Révolution française.

Le 8 août 1851, en tant qu'héritier de son père, il reçoit une rente de 2 500 francs par an (capital de 5 000 francs) des héritiers d'Antoine-Henri d'Amphernet,

vicomte de Pontbellanger, cité comme donataire de son oncle (mari de sa tante) [ MC/ET/LVII/911].

Il habitait encore en 1852 son château d'Ossonville et son hôtel de la Ville-l'Evêque à Paris, dans lequel il est mort le 30 novembre 1857.

Il avait fait un testament olographe à la date du 27 mars 1854, par lequel il instituait

pour son légataire universel, à la charge de divers legs particuliers de sommes d'argent et de rentes viagères, le comte Joseph Edouard "Théobald" de Colbert

(1803-1860), aîné de sa branche, alors colonel d'un régiment de dragons en activité de service,

fils de son cousin germain Ambroise. Plus tard

il révoqua cette disposition par codicille du 8 août 1855, en déclarant que, vu l'état déplorable de la santé de Théobald, il institue

à sa place son légataire universel le comte Napoléon Joseph Auguste de Colbert (1805-1883), fils de son cousin germain le général François-Auguste,

ancien officier de hussards, député et conseiller général du Calvados (1805-1883), en laissant toutefois au comte Théobald de Colbert toute la jouissance, sa vie

durant, du dit legs, recommandant à l'un et à l'autre les soins paternels de tous les gens à son service personnel et d'y continuer ses charités.

Napoléon-Joseph de Colbert, héritier d'Alexandre

La sépulture d'Alexandre Louis Gilbert Colbert, marquis de Chabanais (1783-1857), est bâtie dans le cimetière d'Orsonville,

dans le style romano-byzantin à la mode sous le second Empire.

L'intérieur est couvert de peintures murales.

VOLUMES RELIES du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques. « Preuves de noblesse des filles demoiselles reçuës dans la Maison de St-Louis, fondée à St-Cir, par le Roi, au mois de juin de l'an 1686, et formée par les soins et par la conduite de Madame de Maintenon ; dressées par Mre Charles [et Louis-Pierre] D'HOZIER. » (1685-1766). XVI Années 1750, oct.-1754, sept.

A consulter à la BNF : Notice sur le marquis de Chabanais, pair de France sous Charles X, ... publiée dans las "Archives des hommes du jour" (signé : de Vaucher) _ Paris imp de Lacombe.